- Активная борьба со спайками

- Что такое спайки и чем они опасны?

- Когда возникают спайки?

- Как предотвратить возникновение спаек?

- Как действует Лонгидаза в различных ситуациях?

- Можно ли применять препарат самостоятельно?

- Что делать, если врач при воспалении органов малого таза не назначил ферментные препараты?

- Йога при спайках малого таза

Активная борьба со спайками

Ни одна женщина на 100% не застрахована от возможности возникновения воспалительных заболеваний органов малого таза, таких, как эндометрит, сальпингит, сальпингоофорит, от гинекологических операций или внутриматочных манипуляций. Казалось бы, что в этом страшного?

Ни одна женщина на 100% не застрахована от возможности возникновения воспалительных заболеваний органов малого таза, таких, как эндометрит, сальпингит, сальпингоофорит, от гинекологических операций или внутриматочных манипуляций. Казалось бы, что в этом страшного? Все эти состояния хорошо знакомы медицине, и врачи давно уже научились с ними справляться. Но тогда почему у большинства женщин воспалительные заболевания приобретают хроническое течение, а после гинекологических операций возникают постоянные тазовые боли?

Причины могут быть любыми: от обычного снижения иммунитета, который не позволяет своевременно вылечить острый процесс и переводит его в хроническую форму, до спаек, которые образуются в организме женщины в тот момент, когда она даже не задумывается об этом.

Что такое спайки и чем они опасны?

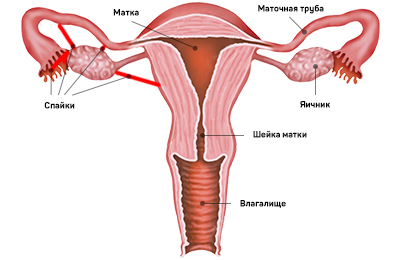

Спайки — это разрастание соединительной ткани между органами брюшной полости и малого таза. В результате матка, маточные трубы, яичники, петли кишечника оказываются плотно «склеяны», подтянуты друг к другу, а функции их нарушаются.

Когда возникают спайки?

Клинически доказанным является факт, что любая операция или аборт могут привести к формированию спаек. После хирургического вмешательства спайки развиваются у 55-100% пациентов, а после гинекологических операций — у 60-90%^(1). Любое воспаление или травмирование запускает неспецифический ответ организма — разрастание соединительной ткани. Так организм пытается ограничить очаг воспаления. Уже в первые 3 дня после проникновения инфекционного агента или нарушения целостности брюшины или слизистых происходит образование фибриновых сращений между органами и тканями. Затем в эти нежные фибриновые массы откладывается коллаген и другие формы экстрацеллюлярного матрикса, превращая спайки в плотные тяжи. Такие спайки способны изменить положение внутренних органов, которые как бы «срастаются», что приводит к нарушению их работы^(2).

Как предотвратить возникновение спаек?

Для профилактики и лечения спаек возможно применение ферментных препараты на основе гиалуронидазы. Этот фермент воздействует на «скелет» соединительно-тканных волокон. К сожалению, природная гиалуронидаза, введенная в организм, быстро инактивируется ферментами и ингибиторами плазмы крови , не успевая оказать своего лечебного воздействия.^(3)

Лонгидаза ферментный препарат нового поколения на основе гиалуронидазы—В отличие от ферментных препаратов предыдущего поколения, в его составе гиалуронидаза стабилизирована высокомолекулярным носителем, что позволяет ей оставаться устойчивой к действию ферментов и беспрепятственно оказывать свое лечебное действие. Лонгидаза облегчает движение жидкости в межклеточном пространстве, что приводит к уменьшению отеков, рассасыванию гематом и повышает доступность антибактериальных препаратов к очагу инфекции. Кроме того, снижение вязкости основы соединительной ткани под воздействием препарата увеличивает эластичность спаек, что позволяет уменьшать боли (инструкция к препарату Лонгидаза).

Как действует Лонгидаза в различных ситуациях?

Острую фазу начала таких заболеваний органов малого таза, как эндометрит, аднексит и сальпингит, неневозможно пропустить в каждодневной суете . С первых дней повышается температура, появляются неприятные выделения, а резкие боли внизу живота заставляют забыть обо всем на свете. Чаще всего причиной этого бывают болезнетворные бактерии. Но не все знают, что уже в этот момент организм сам запускает процесс разрастания соединительной ткани вокруг очага воспаления, блокируя очаг инфекции. Чтобы избежать образования спаек, врачи вместе с антибактериальными препаратами назначают ферментный препарат Лонгидаза, который предотвращает развитие спаек, препятствует развитию бесплодия и сохраняет репродуктивное здоровье женщины.^(4)

Гораздо «коварнее» протекают хронические вялотекущие воспалительные процессы, которые годами остаются незамеченными, вызывая при этом серьезные поражения органов репродуктивной системы женщины. При хроническом воспалении спайки уже успели сформироваться, а значит, и лекарственная терапия из-за них достигает очага воспаления с большим трудом. В этом случае недостаточно обеспечить профилактику развития новых спаек — необходимо воздействовать на уже существующие с целью повышения доступа антибактериальных препаратов к очагу инфекции. Лонгидаза снижает отек воспаленных тканей, повышает эластичность сформированных спаек и препятствует образованию новых, в результате чего спаечный процесс уменьшается.^(5)

В случаях гинекологических операций, травм и абортов спайки формируются так же, как и при остром воспалении — с третьего дня заболевания. Включение Лонгидазы в комплексное лечение не только уменьшает спаечный процесс, но и улучшает сопротивляемость организма к инфекциям, а также обеспечивает быстрое восстановление после операции, благодаря повышению иммунитета женщины.^(5)

Можно ли применять препарат самостоятельно?

Суппозитории Лонгидаза можно купить в аптеке без рецепта. Однако, в ситуациях, требующих назначения препарата, важно получить консультацию врача. Именно врач подберет правильную длительность терапии и подробно расскажет о схеме применения препарата.

Что делать, если врач при воспалении органов малого таза не назначил ферментные препараты?

При воспалительных заболеваниях доктора назначают антибиотики, которые воздействуют на причину болезни — инфекционный агент. Но нельзя забывать, что наличие воспаления в брюшной полости, во внутренних половых органах женщины создает условия для запускания механизмов спаечного процесса уже с третьих суток болезни. Если врач не назначил средство для профилактики и лечения спаек, следует поинтересоваться, на каком этапе он планирует подключить эту терапию. Важно не упустить время, ведь спайки успешнее лечатся на этапе «нежных сращений», а не «плотных соединительно-тканных тяжей».

- (De Wilde R.L., Trew G. Postoperativeabdominal adhesions and their prevention in gynecological surgery. Expert consensus position. Gynecol Surg 2007;4:161-8).

- (Дубровина С.О. Монография «Спаечный процесс» Ростов-на-Дону 2015).

- «Некоторые современные аспекты воспалительных заболеваний органов малого таза» Consilium Medicum 2015, Том 17, № 6.

- (Федорович О.К., Матвеев А.М., Поморцев А.В. «Эффективность использования противоспаечных средств и Лонгидазы в сохранении проходимомсти маточных труб после лечения непрервавшейся трубной беременности«.Российский вестник акушера-гинеколога 2014; 6:91 — 93).

- (Стрижаков А.Н.,Пирогова М.Н., Шахламова М.Н. «Профилактика и лечение спаечного процесса после оперативного лечения апоплексии яичника» Российский вестник акушера-гинеколога, 2015; 2: 36-42.

Источник

Йога при спайках малого таза

Несмотря на длительный период изучения спаечных процессов в брюшной полости, в частности, в малом тазу, единых взглядов на механизм их возникновения и профилактику до настоящего времени не выработано. Смертность от кишечной непроходимости, причиной которых явились спайки, по данным исследователей США составляет в 1 год около 2000 человек. У женщин спаечный процесс в малом тазу встречается в 2,6 раза чаще, чем у мужчин, а спаечная непроходимость кишечника — в 1,6 раза. В то же время смертность в результате этой патологии среди женщин ниже на 10-15%.

Что такое спаечный процесс в малом тазу

Главные функции брюшины — это обеспечение свободной подвижности органов, уменьшение трения их между собой, защита от инфекции и локализация последней при проникновении ее в брюшную полость, сохранение жировой ткани полости живота. В результате воздействия повреждающих факторов возникает нарушение снабжения кислородом поврежденной зоны (гипоксия). В дальнейшем возможны 2 варианта развития:

- физиологическое восстановление брюшины;

- развитие спаек.

Во втором случае происходит адгезия (слипание) между разными участками висцеральной брюшины или последней с париетальным листком, формирование тяжей (сращения, спайки). Этот процесс происходит по фазам:

- Реактивная, протекающая в течение первых 12 часов после воспалительного или механического повреждения брюшины.

- Экссудативная — на 1-3 сутки повышается проницаемость сосудов, что приводит к выходу в полость малого таза недифференцированных клеток, клеток воспаления и жидкой фракции крови, в которой содержится белок фибриноген.

- Адгезивная — на третьи сутки фибриноген трансформируется в фибрин, который выпадает на поверхности брюшины в виде нитей. Недифференцированные клетки развиваются в фибробласты. Последние синтезируют коллаген, который является основным веществом соединительной ткани.

- Фаза молодых спаек, длящаяся от 1 до 2 недель. Они рыхлые из-за недостаточного количества коллагена. В спайках происходит рост новых сосудов, нервных окончаний, в них мигрируют клетки гладкой мускулатуры.

- Формирования плотных фиброзных соединительнотканных зрелых спаек — длится от двух недель до 1 месяца. Они уплотняются за счет повышения плотности коллагена и превращения капилляров в сосуды более крупного калибра.

Причины и факторы риска

Весь многофазный спаечный процесс органов малого таза универсален для любого повреждения — воспалительного или механического характера (при травме, воспалении, операциях). Он является адаптационным механизмом, который направлен на отграничение участка воспаления от здоровых отделов. Само по себе образование спаек является защитной реакцией организма в ответ на повреждение тканей и уменьшение снабжения их кислородом. Однако склонность к спаечному процессу, степень его выраженности и распространенность у всех людей разные, что зависит от генотипических и фенотипических (связанных с генотипом) признаков и особенностей.

Таким образом, главной причиной спаечного процесса в настоящее время считается генетически обусловленная избыточная реактивность соединительной ткани, сниженная иммунологическая защита и предрасположенность брюшины к соответствующему типу реакции. В связи с этим факторы риска возникновения спаечной болезни подразделяют на:

- эндогенные, или внутренние, представляющие собой генетические обусловленные особенности организма, которые снижают его адаптационную способность к возникновению гипоксии;

- экзогенные, или внешние — это такие, которые находятся вне организма и по своей площади и силе воздействия превышают степень адаптационных его возможностей;

- комбинация эндогенных и экзогенных факторов, что во много раз повышает вероятность формирования степень распространенности спаек.

Спаечный процесс малого таза по своей выраженности взаимосвязан с выраженностью спаечного процесса всей брюшной полости. Клинически наиболее частыми причинами являются:

- Хирургические вмешательства. На выраженность и частоту спаек влияют срочность оперативного лечения (у 73%), вид доступа, объем операции, введение дренажей в малый таз для оттока крови и воспалительной жидкости (у 82%). Так, например, лапароскопический доступ менее травматичный, чем лапаротомический (с разрезом передней брюшной стенки); удаление маточной трубы, яичника, миомы, надвлагалищная ампутация матки без придатков или ее экстирпация и т. д. также различаются по степени повреждения брюшины. Значительно увеличивается частота спаечной болезни после повторных операций на различных отделах полости живота: после первой операции она составляет в среднем 16%, а после третьей — 96%.

- Процессы воспалительного характера матки и придатков, бактериальный вагиноз (кольпит). Наиболее часто спаечный процесс провоцируют воспаления, вызванные хламидиями, гонококками, а также сочетанием инфекционных возбудителей, передаваемых половым путем.

- Осложнения течения беременности и родов, диагностическое выскабливание полости матки, искусственное прерывание беременности, особенно повторные инструментальные аборты, контрацепция с применением внутриматочной спирали. Все это способствует развитию восходящей инфекции.

- Наружный эндометриоз органов малого таза (разрастание клеток внутренней оболочки матки за ее пределы). Повреждение эндометриозом во многих случаях стимулирует иммунные механизмы, ведущие к формированию фибринозных соединительных тяжей между соседними структурами.

- Системные иммунные заболевания соединительной ткани (склеродермия, дерматомиозит, ревматизм, системная красная волчанка и др.).

Клиническое течение спаечной болезни и ее диагностика

- Синдром хронической тазовой боли

- Нарушение вынашивания плода, бесплодие

- Кишечная непроходимость

Синдром хронической тазовой боли

Боли связаны с натяжением спаек при смещении органов малого таза. При этом происходят раздражение болевых рецепторов и кратковременная ишемия (нарушение питания кровью) в результате как механического воздействия самих тяжей, так и рефлекторного спазма сосудов.

Для хронической тазовой боли характерны:

- Длительные, почти постоянные, с периодическим увеличением интенсивности боли в нижних отделах живота, паховых и поясничной областях. Эти боли могут носить острый, ноющий или тупой характер. Часто их тенденция к усилению связана с психоэмоциональной и физической нагрузкой, переохлаждением, определенным положением тела в течение длительного времени.

- Болезненные менструации и периоды овуляции.

- Боли вовремя чрезмерно активного полового акта, подъема тяжестей или занятий физкультурой, при акте дефекации, переполнении мочевого пузыря или его опорожнении.

Наличие хотя бы одного из этой группы симптомов свидетельствует в пользу диагноза синдрома хронической тазовой боли.

Нарушение вынашивания плода и бесплодие

Спаечный процесс малого таза при беременности способен в некоторой степени ограничивать подвижность матки и ее увеличение. Растяжение фиброзных спаек при этом может сопровождаться частыми, а иногда и почти постоянными болями в нижних отделах живота, позывами на частое мочеиспускание, запорами, дискомфортом при дефекации, вздутием живота и вынужденными ограничениями в полноценном питании женщины. Симптоматика зависит от локализации и выраженности спаечного процесса.

Опасность состоит в том, что тяжи могут приводить к нарушению иннервации и кровообращения в различных отделах матки и связанной с этим ее гиперреактивности. Последнее может стать причиной самопроизвольного аборта или преждевременных родов.

Но еще большее влияние оказывает спаечный процесс на возможность оплодотворения. Деформация маточных труб, изменение положения по отношению к другим органам, уменьшение их просвета, окклюзия (закрытие) фимбриального или ампулярного отделов с развитием гидросальпинкса (скопление жидкости в маточной трубе), нарушение подвижности фимбрий — все это может стать причиной ухудшения транспорта по этим отделам яйцеклетки или/и сперматозоидов, отсутствия оплодотворения или возникновения последнего, но с последующим развитием внематочной беременности. Кроме того, наличие спаек подавляет рост фолликулов, что связано со снижением адекватности кровоснабжения яичников.

Спайки являются причиной непроходимости маточных труб и, как следствие, бесплодия

Признаки кишечной непроходимости

Кишечная непроходимость может протекать в острой и хронической формах. Острая кишечная непроходимость возникает в результате уменьшения просвета кишечника из-за сдавления его спайкой, ущемления стенки участка кишки или вхождения петли кишечника в виде двустволки в «окно», сформированное спайками и т. д. В результате ущемления участка кишки нарушается пассаж каловых масс и отхождение газа по кишечнику, что приводит к перерастяжению более верхних его отделов. Кроме того, раздражение нервных рецепторов кишечной стенки вызывает спазм концевых ветвей брыжеечных артерий, нарушение в них микроциркуляции, ухудшение оттока венозной крови и лимфы, выпот жидкой части крови в просвет кишечника.

Этот упрощенный механизм острой кишечной непроходимости объясняет:

- появление в животе болей схваткообразного, а затем и постоянного характера;

- сухость во рту;

- вздутие живота;

- тошноту и рвоту;

- отсутствие акта дефекации и отхождения газов.

При оказании своевременной хирургической помощи прогноз благоприятный. В противном случае наступает некроз (омертвение) стенки или определенного участка кишки, что требует уже не просто рассечения спаек и освобождения участка кишечника, а его резекции (частичное удаление). При более длительном течении заболевания наступают обезвоживание организма, электролитные нарушения, гиповолемический шок, сосудистая, сердечная и дыхательная недостаточность и т. д. с последующим вероятным неблагоприятным исходом.

Хроническая кишечная непроходимость иногда может длиться годами и не приводить к более тяжелым последствиям. Она проявляется периодически возникающими различной интенсивности кратковременными схваткообразными болями, запорами, иногда поносами, умеренным вздутием живота преходящего характера, тошнотой, редко — рвотой. Такая симптоматика иногда может быть спровоцирована физической нагрузкой, употреблением продуктов, способствующих газообразованию (чеснок, бобовые, продукты, богатые клетчаткой).

Диагностика заболевания

- симптоматике и уточнении данных анамнеза (опроса): наличие в прошлом воспалительных процессов в малом тазу, абортов, оперативных вмешательств, эндометриоза, внутриматочной спирали;

- данных влагалищного осмотра гинекологом, во время которого определяется расположение матки и ее подвижность, наличие болезненности, размеры, степень подвижности и смещения придатков и других органов;

данных УЗИ органов малого таза, гистеросальпингографии или ультразвуковой гистеросальпингоскопии, позволяющих оценить проходимость маточных труб, и, при необходимости, лапароскопического осмотра.

Так выглядит спаечный процесс на снимке УЗИ

Принципы лечения

Лечение спаечного процесса в малом тазу осуществляется такими консервативными методами, как диетотерапия, применение ультразвука, токов высокой частоты, ионофореза с ферментными препаратами, магнитотерапии, грязелечения и других. Однако любая консервативная терапия в целях ликвидации спаек неэффективна. В некоторой степени она помогает в устранении симптомов спаечного процесса при хронической кишечной непроходимости, синдроме хронической тазовой боли и, еще меньше — при бесплодии.

При возникновении острой непроходимости показано только хирургическое рассечение спаек и восстановление функции кишечника, при необходимости — его резекция.

Для лечения бесплодия возможны попытки восстановления расположения маточных труб путем рассечения спаек лапароскопическим методом и их последующей гидротубацией (промывание труб растворами), что также малоэффективно.

Чаще всего при бесплодии приходится использовать современные вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), в том числе стимуляцию яичников с целью получения единичных зрелых фолликулов (индукция овуляции), методы искусственного введения в полость матки отобранной и обработанной спермы (искусственная инсеминация) и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Источник

данных УЗИ органов малого таза, гистеросальпингографии или ультразвуковой гистеросальпингоскопии, позволяющих оценить проходимость маточных труб, и, при необходимости, лапароскопического осмотра.

данных УЗИ органов малого таза, гистеросальпингографии или ультразвуковой гистеросальпингоскопии, позволяющих оценить проходимость маточных труб, и, при необходимости, лапароскопического осмотра.