YOGADESC.RU

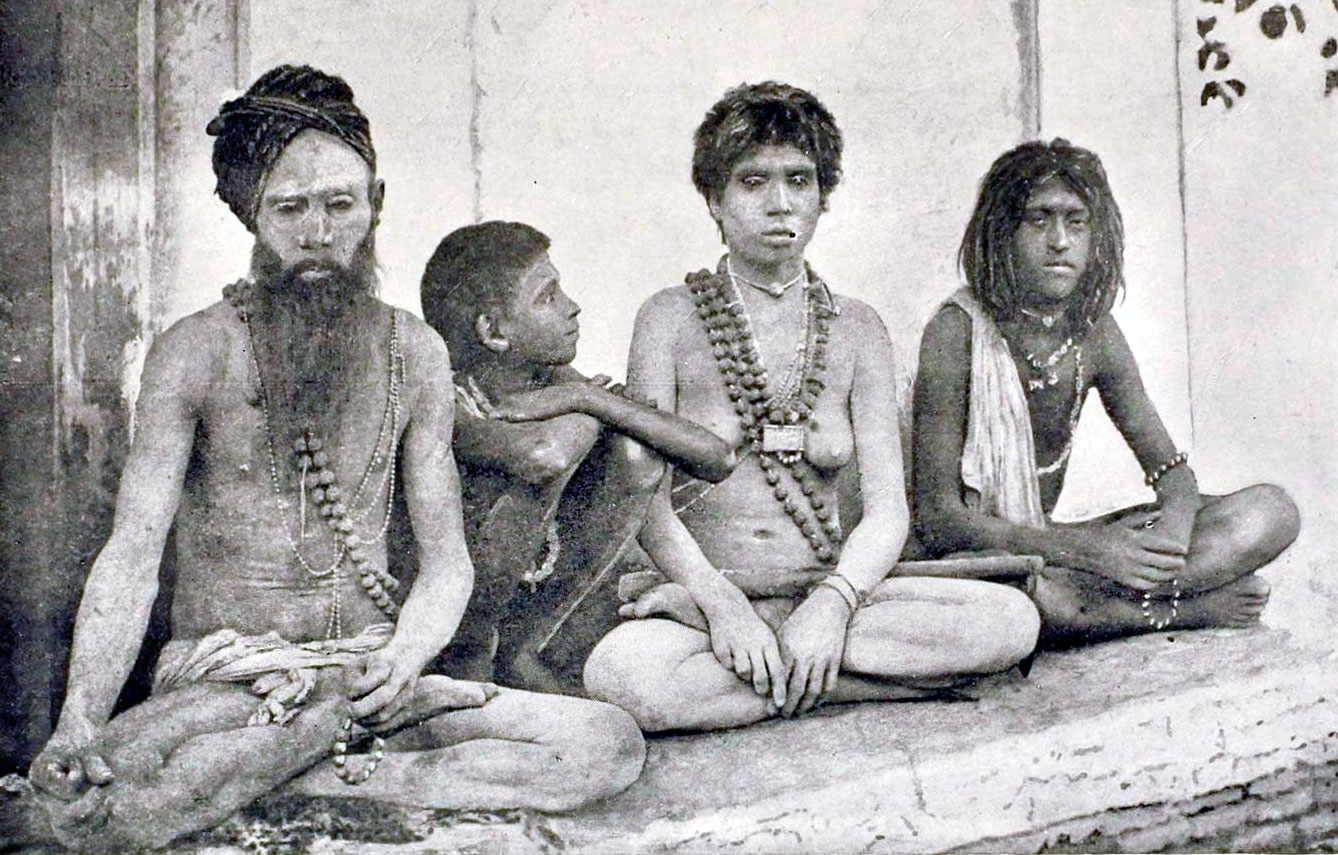

Очень мало известно о йоге из Mirzapur, чья фотография появляется в книге под названием «Мистики, аскеты и святые Индии» Джона Кэмпбелла Омана (1903).

Он просто описан как «слегка одетый, вымазанный пеплом, носящий надх (деревянную трубку) и нитки бус на шее». По мнению автора, «свирель» должна была звучать утром и вечером, а также перед едой или питьем чего-либо.

К концу XIX века эта загадочная и “даже опасная” фигура представляла собой архетип индийского йога. Но в истории йога есть нечто гораздо большее, чем этот культовый образ.

Аскеты, люди, которые отказываются от обычной жизни ради более простого существования в воздержании или духовном общении, распространены во всех религиозных традициях индийского субконтинента. Со временем эти аскеты обменивались верованиями, в том числе и йогическими практиками.

Йоги — те, кто практикует йогу — могут быть джайнами, буддистами или индуистами. Они могут быть мужчинами или женщинами (йогини). Они могут быть приверженцами одного Бога или нескольких, а могут и не быть приверженцами какого-то конкретного бога.

Воин монах

Между XV и XVIII веками высокоорганизованные группы аскетов контролировали многие торговые пути на севере субконтинента. Эти аскетические ополченцы часто тренировались в йогических практиках, а также в боевых искусствах. Они сражались друг с другом и создавали наемные армии для магнатов, раджей и богатых землевладельцев.

В 1567 году император Моголов Акбар столкнулся в Танешваре с битвой между двумя соперничающими группами санньяси (индуистских аскетов). Хаотическая сцена была запечатлена его придворным художником, и на ней изображены санньяси с их дикими волосами и пепельно-голубой кожей, сражающиеся за право контролировать главный участок на берегах реки Сарасвати.

Эти группы собирались вместе с другими паломниками в день солнечного затмения, чтобы искупаться в реке. Берег реки был главным местом для совершения обрядов и сбора милостыни с паломников.

Выдержка из «Битвы санньяси», написанная Басваном, ок. 1590

Картина также подчеркивает растущее число враждующих группировок аскетов . Аскеты на картине имеют знак вайшнавов (последователей бога Вишну): характерная форма V или U на лбу и носу. Их основными соперниками были шиваиты, последователи Шивы.

Сражения между военными крыльями сект вайшнавов, таких как секты Рамананди и шиваитских сект, таких как Даснами, были наиболее жестокими в 18 веке и привели к гибели тысяч аскетов.

Колониальный преступник.

С появлением Британской Ост-Индской компании в XVIII веке экономическая и политическая власть магнатов, раджей и аскетических ополченцев была поставлена под сомнение британской колониальной экспансией.

Колонисты не делали различий между йогами, суфийскими факирами, индуистскими санньяси и другими аскетами. Термины «аскет», » йог» и «факир» стали употребляться взаимозаменяемо для описания стереотипного странствующего аскета, печально известного своим диким поведением, попрошайничеством и экстремальными практиками.

Компания взяла под свой административный контроль северо-западную провинцию Бенгалии после того, как ее армия победила местного правителя.

Организованные группы, такие как аскетические ополченцы, которые имели свои собственные местные экономические и административные системы, были прямым вызовом правлению Компании – и ее прибыли.

В 1773 году на странствующих аскетов Бенгалии был наложен запрет. И стало преступлением бродить обнаженным или носить оружие — две характерные черты многих аскетических групп — в британских контролируемых районах ( Синглтон, с.40 ). Новый закон был поддержан местными торговцами и коммерческими элитами, которые неохотно платили как британские налоги, так и дорожные сборы, которые требовали аскетичные ополченцы. Многие аскеты были фактически криминализированы.

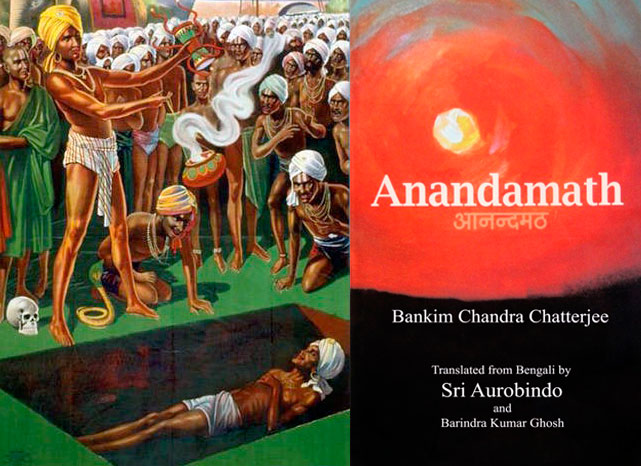

Но ограничения, наложенные колониальными властями, не остались без внимания более могущественных аскетических группировок. Было много столкновений с армией Ост-Индской компании. Восстание факиров и Саньяси 1770-х годов вдохновило Роман «Anandamath», и национальная песня Индии «Vande Mataram» была впервые опубликована в этом романе, благодаря чему подвижники стали одной из первых частей националистической борьбы против колониального правления.

Экзотическое зрелище

Больше не имея возможности жить торговлей-солдатством, многие «йоги» были вынуждены зарабатывать себе на жизнь демонстрацией своего таланта и попрошайничеством. Другие продолжали свою не воинственную деятельность в меньших масштабах.

Аскеты остаются частью духовной традиции на субконтиненте и по сей день. Некоторые путешествуют по земле, совершая паломничество к святым местам, зарабатывая на жизнь сельскими священниками, совершающими религиозные обряды и собирая милостыню во время своего путешествия. Другие присоединяются к религиозным орденам или селятся в общинах.

Для колониальных поселенцев и иностранных гостей йоги и факиры были источником восхищения и страха. Джон Кэмпбелл Оман был английским колонизатором, родившимся в Калькутте (Калькутта) в 1814 году. Его книга «мистики, аскеты и святые Индии» (1905) — это рассказ путешественника, отражающий многие колониальные взгляды и отношение к аскетам в конце XIX века.

Оман не был равнодушен к меняющемуся миру аскетов и наблюдал за тем, как они были представлены:

Их подчеркнутые внешние особенности оказались настолько привлекательными для вездесущего современного оператора, что его фотографии и снимки сделали их знакомыми всему западному миру.

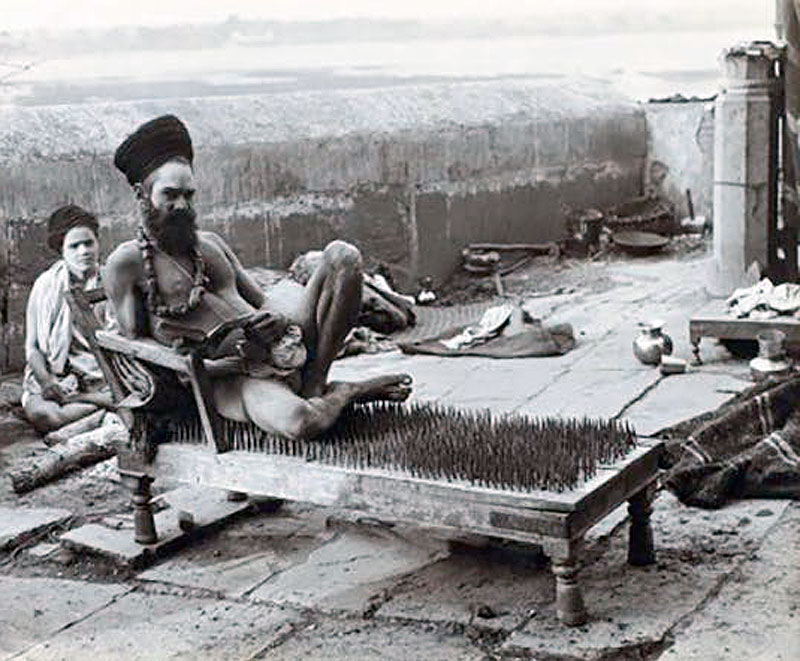

Эта фотография описывается как «факир, сидящий на ложе из гвоздей». Р. К. Мазумдар, Бенарес, Индия, ок. 1900.

«Грубая форма» факира или йога ассоциировалась с фантастическими подвигами, такими как лежание на доске с гвоздями или погребение заживо. Такие подвиги берут свое начало в вызывающих тапас-индуцирующих аскезах тантрической традиции. Однажды включенные в карнавальные представления и магические шоу по всему миру, они были лишены своего первоначального культурного контекста.

К концу XIX века физические и боевые практики хатха-йогов и других аскетических групп пришли в упадок вместе с репутацией самого йога.

Для западных людей йог был карнавальным курьезом или зловещим дикарем. А на субконтиненте он стал символом отсталости и подозрительности, от которых поколение современных индейцев, выросших под колониальным правлением, стремилось отмежеваться.

Силы отречения

И все же что-то в аскетической традиции оставалось привлекательным.

Как и многие его западные соотечественники, Оман не испытывал «особого восхищения современной индустриализацией Европы и Америки с ее вульгарной агрессивностью, вечной конкуренцией и грязной, беспринципной, беспрерывной и жестокой борьбой за богатство как высший объект человеческих усилий”.

Оман, родившийся и выросший в Бенгалии, когда писал эти слова, был осведомлен об эксцессах Ост – Индской компании – первой глобальной корпорации в мире. Он понимал, что субконтинент находится на пороге своей собственной встречи с современностью, которая будет угрожать образу жизни аскета так же сильно, как это делали в прошлом армии Ост-Индской компании:

Важная, но ненавязчивая борьба в Индии неизбежна в новых условиях между силами, которые, с одной стороны, отрекаются от мира, а с другой — от накопления богатства.

На востоке и западе рос интерес к новым и альтернативным формам духовности. Оман отметил «растущий класс публикаций, в которых особое внимание уделяется таким темам, как . общение со Вселеной (юниверсумом), а также индийским системам Раджа-Йоги”.

«Раджа-йога» в данном случает относится к серии лекций санньяси по имени Вивекананда.

В самом конце XIX века Вивекананда отправился в Америку — путешествие, которое привело к возрождению йоги как универсальной практики, доступной для всех, и привело историков к тому, чтобы его описали как «создателя современной йоги».

Но это уже другая история.

Статья: Лалита Каплиш. Перевод: Илья Орлов.

Источник

Йог отшельник высказывание древняя индия

Социокультурные условия зарождения философии в Древней Индии. Веды

Веды – первые известные человечеству книги, создателями которых считаются древние арии – кочевые племена, пришедшие на территорию современной Индии с северо-запада и основавшие свою культуру. Чтобы не смешаться с местным населением, арии основали кастовый строй.

В переводе с санскрита «веда» означает знание, ведение. От этого слова происходит и название той духовной деятельности, которую греки назвали «философией». Философия в Древней Индии обозначалась словом «атмавидья», что можно перевести с санскрита как «видение первоосновы» (либо – другой вариант перевода – «знание о Душе»).

Ведические книги составлялись в течение приблизительно девяти столетий (1500–600 лет до н. э.). Этот исторический период начинается с прихода ариев в Индию, которые постепенно заселяли страну, подчиняя себе местное население – дравидов и мундов, и завершается возникновением первых государственных образований. Кочевые и пастушеские племена ариев трансформируются в социально дифференцированное общество с развитым земледелием, ремеслами и торговлей. Общество разделилось на четыре основные варны (сословия): брахманы (жрецы), кшатрии (правители, воины), вайшьи (земледельцы, ремесленники, торговцы). Э ти три высшие варны состояли из арийцев и были отделены широкой пропастью от побеждённых рас, сгруппированных в варне шудр (работников). Эта социальная структура образует основу позднейшей чрезвычайно сложной системы каст индийского общества.

Социальный по своему происхождению институт каст был освящён авторитетом религии, и кастовые законы стали незыблемыми. Индивид, нарушивший законы касты, считался мятежником и парией.

Ведические книги традиционно разделяются на четыре Веды: Ригведу (Веда гимнов), Самаведу (Веда напевов), Яджурведу (Веда жертвенных формул) и Атхарваведу (Веда заклинаний).

В свою очередь каждая веда делится на несколько частей: исходной, основной частью каждой веды являютя самхиты (гимны в честь богов), впоследствии возникают брахманы (ритуальные предписания), араньяки (наставления лесным отшельникам), и, наконец, упанишады (тайное знание, философия; в дословном переводе – «сидеть около (ног учителя)»).

Четыре части вед: самхиты, брахманы, араньяки и упанишады – соответствуют четырем стадиям (ашрамы) жизни арийца ведийской эпохи:

1) брахмачарина, или ученика, когда от него ждут изучения гимнов в честь богов; 2) грихастхи, или главы семьи, когда он должен выполнять обязанности, о которых говорится в брахманах, – как общественные, так и связанные с жертвоприношением; 3) ванапрастхи, или отшельника, когда у арийца рождался первый внук, он оставлял свои дела сыну и уходил в леса, так как наступало время молиться и размышлять о душе – в соответствии с наставлениями араньяков: жертвоприношения вытеснялись размышлениями; 4) саньясина, или аскета, у которого нет определенного жилища: после периода отшельничества необходимо отказаться от остатков собственности и, став нищим аскетом, странствовать и учить других открывшимся истинам. Аскет не имеет ни владений, ни собственности и стремится к единению с богом. Это период философии, то есть упанишад.

Основные этапы развития Индийской философии

1. Ведический период (1500–600 гг. до н. э.) охватывает эпоху расселения арийцев и постепенного распространения их культуры и цивилизации. Это было время «лесных университетов», в которых получили свое развитие начало индийского идеализма. Воззрения, выдвигавшиеся в этот период, не являются философскими в собственном смысле этого слова. Тем не менее, в гимнах Ригведы и в текстах упанишад были сформированы понятия и заложены основы всей последующей индийской философии.

2. Эпический период (600 г. до н. э. – 200 г. н. э.) начинается с эпохи ранних упанишад и заканчивается даршанами, или системами философии. Эпические поэмы Рамаяна и Махабхарата служат средством выражения героического и божественного в человеческих отношениях. В этот период идеи упанишад подвергаются большой демократизации в буддизме и Бхагавадгите. Начала большинства систем восходят к периоду возникновения буддизма, и на протяжении многих веков они развиваются параллельно друг с другом. Однако систематизированные труды различных школ относятся к более позднему времени.

3. Следующим был период сутр (от 200 г. н. э.). Возникла необходимость придумать обобщённую схему философии. Такое сокращение и обобщение произошло в форме сутр. Сутры невозможно понять без комментариев, поэтому последние приобрели большее значение, чем сами сутры. Период сутр не отличается резко от схоластического периода комментаторов. Эти два периода продолжаются до настоящего времени.

4. Схоластический период также начинается со второго века нашей эры. Между ним и предыдущим периодом нельзя провести четкую грань. Философия достигает пика своего развития и одновременно предела. Такие комментаторы, как Шанкара и Рамануджа, дают новое изложение старых учений, которое так же ценно, как и самостоятельное открытие в интеллектуальной области.

Философские идеи Упанишад

Философия Упанишад возникает на основе рационализации мифологических образов и представлений. Она содержит в себе еще много черт мифологического мышления и воспроизводит основные представления мифологической картины мира. Полуфилософские, полупоэтические тексты представлены в основном в виде диалогов. Образность, метафоричность языка упанишад оставляет поле для множества толкований и возможностей дальнейшего развития изложенных представлений. Поэтому упанишады являются фундаментом, на котором покоится большинство позднейших философий и религий Индии.

Авторы упанишад пытались придать религии вед моральный характер, не разрушая её форм. Развитие упанишад по сравнению с ведами состоит в усиленном подчеркивании монистических толкований ведийских гимнов, в перемещении центра от внешнего мира к внутреннему, в протесте против внешней обрядовости ведийской практики

Если ведические гимны воспевают различных богов (наиболее почитаемые – Индра, Сома, Агни), то упанишады утверждают, что бог один, так все боги – это только лишь проявления высшего, бессмертного, бестелесного Брахмана. То, из чего все существа рождены, то, в чем они живут после рождения, и то, куда они уходят после своей смерти, – это и есть Брахман. Он есть то неизменное, что лежит в основе мира меняющихся вещей. Таким образом, брах-

ман – это объективное сверхличное духовное начало космоса, универсум, абсолют, первооснова (субстанция).

Брахман являет собой наиболее полное и наиболее реальное бытие. Это живой динамический дух, источник и вместилище безгранично разнообразных форм реальности. Различия, вместо того чтобы исчезнуть как иллюзорные, преобразуются в высшую реальность.

Брахман является бесконечным не в том смысле, что он исключает конечное, а в том, что он представляет собой основу всего конечного. Он есть также вечная реальность всех вещей во времени.

Упанишады приходят к понятию первичной реальности, которая обнаруживает себя во всем многообразии существования, обращаясь не только к внешнему миру, но и к внутреннему миру человека.

Этот вывод развивается в упанишадах, где в диалоге между учителем – Праджапати и учеником – Индрой обсуждается вопрос о сущности человеческого «Я», которое они называют Атманом. Упанишады отказываются отождествлять «Я» с телом, или рядом душевных состояний, или потоком сознания. Это субъект, который продолжает существовать во всех изменениях, это общий фактор в состоянии бодрствования, сна со сновидениями, сна без сновидений, смерти, возрождения и окончательного освобождения. Это универсальное сознание, субъективное выражение Брахмана.

Внутреннее бессмертное «Я» и великая космическая сила – это одно и то же. Брахман – это Атман, и Атман – это Брахман. Верховная сила, посредством которой все вещи получают бытие, – это и есть глубинное «Я» человека.

Упанишады доказывают, что из всех конечных объектов индивидуальное «Я» обладает высшей реальностью. Оно наиболее приближается к природе абсолюта, хотя и не является абсолютом. Весь мир – это процесс стремления конечного стать бесконечным, и эта тенденция обнаруживается в индивидуальном «Я».

Бытие индивида – это постоянное становление, стремление к тому, чего нет. Бесконечное в человеке побуждает индивида стремиться к объединению множественности, которой он противостоит. Этот конфликт между конечным и бесконечным, который присущ всему мировому процессу, достигает вершины в человеческом сознании.

Постоянное становление, «колесо жизни», череда рождений и смертей, переселения душ после смерти тела в другие тела отражает понятие «сансара» . Жизнь на земле – это средство самоусовершенствования. Сансара является последовательным рядом духовных возможностей. Жизнь – это стадия в духовном совершенствовании, ступень в переходе к бесконечному, это время для подготовки души к вечности.

Сансара осуществляется не стихийно: существует карма – закон, по которому осуществляется сансара: душа человека, преисполненная низменных страстей, после смерти тела становится душой животного; возвышенная душа может стать душой человека более высокой касты.

Карма имеет как космический, так и психологический аспекты. Каждый поступок должен иметь в мире своё естественное следствие; в то же время он оставляет определённый отпечаток на душе человека или вызывает в ней определенную тенденцию. Все поступки имеют свои плоды в мире и воздействуют на дух. Человек таит в себе все возможности. Посредством самодисциплины он может укрепить хорошие побуждения и ослабить дурные.

Наивысшей целью человека является не новое рождение, а мокша – избавление души от круга перерождений, растворение Атмана в Брахмане, сверхличностное бессмертие. «Как текущие реки исчезают в море, теряя свое наименование и форму, так и мудрый человек, освободившийся от имени и формы, идёт к божеству, которое находится за пределами всего». Пребывание брахмана в конечной форме – теле – связано со страданием, поэтому лучше не рождаться вновь и вновь, а слиться с универсумом. Уничтожение причин, которые ведут к конечному существованию, является подлинной целью человека. Возврат от многообразия к единству – идеальная цель, высшая ценность.

Достигается мокша только после смерти тела и только представителями высшей касты (жрецами). Остальные люди могут надеяться на достижении мокши только через ряд перерождений.

Все вышеобозначенные понятия философии упанишад были использованы в дальнейшием развитии индийской философии, получив многообразные интерпретации.

Школы индийской философии. Общие идеи ортодоксальных школ

Классическая философия Индии насчитывает 9 основных школ: 6 ортодоксальных школ (признающих ведическую философию) и 3 неортодоксальные школы (спорящие с Ведами).

Признание авторитета Вед практически означает, что духовный опыт проливает больше света на истину, чем разум. Это, однако, не означает полного согласия со всеми доктринами Вед. Непризнание авторитета вед связано с рационалистическими тенденциями этих школ, с их опорой на практику и здравый смысл.

Ортодоксальные школы (астика) : ньяя, вайшешика, санкхья, йога, миманса, веданта.

Неортодоксальные школы (настика ) : буддизм, джайнизм, червака-локаята.

Для всех философских школ Индии характерна высокая терпимость друг к другу, не смотря на различие взглядов, особенно среди ортодоксальных школ. Истина одна, но путей к ней может быть много: каждая из систем считает себя одним из таких путей, не исключающим возможности существования других.

Ортодоксальные системы расходятся между собой прежде всего во взглядах на субстанциональную основу мира: веданта и миманса усматривают одну такую основу (брахман), санкхья и йога – две (пуруша-дух и пракрити-материя), ньяя и вайшешика – множество (дживы-души). Однако при этом все они признают существование духовной реальности, находящейся за рамками человеческого сознания, – сверхсознания, сущностную духовность мира.

Несмотря на различия в духовных практиках и представлениях о методах познания, все ортодоксальные школы видят человеческий разум ограниченным и признают мистическую интуицию главным путем истинного познания. Общей идеей является также идея сансары, представление о цикличности развития мира. Все ортодоксальные мыслители признают естественность космической и социальной иерархии, необходимость кастового деления общества.

Несмотря на разницу в этических концепциях и в представлениях о путях спасения души, все ортодоксальные философы считают высшей формой бессмертия безличностное существование, достигаемое через слияние души с универсумом, так как личность – конечная форма, и пребывание в ней связано со страданием. В этом – принципиальное отличие индийской философии от религиозной философии христианского Запада и арабо-мусульманского Востока, где конечная цель существования усматривается в обретении личностного бессмертия души.

Буддийская философия

Общепризнанной основой его учения считаются четыре «благородные истины», изложенные Буддой в его первой (Бенарезской) проповеди. Суть этих истин состоит в следующем:

– жизнь есть страдание (дукха);

– причина страданий – желания (тршна): жажда жизни, жажда смерти, жажда удовольствий;

– чтобы избавиться от страданий, надо избавиться от желаний (жажды);

– чтобы избавиться от желаний надо следовать путём Будды.

Свой путь Будда назвал «срединным», то есть отличным как от пути аскета, так и от пути обыкновенного человека. Истина не в жадном наслаждении жизнью и ее удовольствиями, но и не в полном отказе от жизни. Путь Будды – это путь совершенствования своей человеческой природы, вплоть до её преодоления и раскрытия в себе абсолютного, божественного начала. Достижение этого происходит в нирване.

Нирвана (дословно – угасание, затухание) – это чистое, безобъектное состояние сознания, полное преодоление страдания. Нирвана достигается при жизни, а не после смерти (в отличие от мокши), точнее, нирвана есть выход «по ту сторону» жизни и смерти, обретение бытия.

Нирвана – это и психическое состояние и, одновременно, высшая реальность. В ней происходит снятие противоположности объективного и субъективного, духа и материи. Нирвана может быть достигнута представителем любой касты. Это положение, как и предыдущее, противоречит учению Вед и делает буддийскую философию неортодоксальной.

Достижение нирваны – длительный труд, предполагающий последовательное прохождение по всем ступеням так называемого «восмеричного пути», предусматривающего: правильное суждение, правильное решение, правильную речь, правильную жизнь, правильное стремление, правильное внимание и правильное сосредоточение.

Таким образом, философия раннего буддизма есть, прежде всего, этическое учение. О многих философских проблемах Будда, как свидетельствуют его ученики, принципиально не хотел высказываться. Он настаивал на практическом значении своего учения, скептически относился к абстрактному теоретизированию, трактующему далекие от жизни вопросы.

Критичность и парадоксальность мышления, практическая направленность будут характерны и для последующих многочисленных буддийских школ и направлений. Наиболее известные из них: махаяна, хинаяна, виджраяна. Национальные формы буддизма: чань-буддизм (Китай), дзэн-буддизм (Япония).

Источник