- Пульсовые зоны. Как определить и в какой лучше тренироваться

- T1. Легкая аэробная — разминка/заминка (60-75% от ЧССmax)

- T2. Умеренная аэробная — восстановительные кроссы (75-84% от ЧССmax)

- T3. Смешанная — длительные и развивающие кроссы (82-89% от ЧССmax)

- T4. Пороговая: темповый бег, длинные интервалы (88-94% от ЧССmax)

- T5. Максимальная: интервалы, ускорения (92-100% от ЧССmax)

- Виды тренировок по чсс

Пульсовые зоны. Как определить и в какой лучше тренироваться

Новички часто преувеличивают свои возможности и стараются каждый раз бегать всё быстрее и быстрее, совершенно не ориентируясь на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Это плохо влияет на сердечную выносливость и может спровоцировать заболевания. Сегодня поговорим о том, как контролировать свой пульс во время тренировки.

Итак, не слишком углубляясь в физиологию, рассказываем. Для выделения энергии организму требуется кислород. При его нехватке в мышцах скапливается молочная кислота (лактат), что затрудняет их работу. Пульс – это индикатор уровня нагрузки, при котором кислорода перестает хватать. Когда это происходит, у тебя сбивается дыхание и пропадает возможность спокойной говорить.

Как определить свой максимальный пульс

Когда нет возможности сделать тестирование на беговой дорожке, мы обращаемся к формулам расчета пульсовых зон, используем значения максимального пульса и процентного соотношения каждой зоны относительно индивидуального пульса спортсмена.

Максимальную частоту пульса, рассчитываем по уточненной формуле Робергса-Ландвера: ЧССmax=205.8—(0.685*возраст).

Например, если тебе 30 лет, тогда твой максимальный пульс будет в районе 185 ударов в минуту. Однако ЧССmax может сильно отличаться у спортсменов разного уровня подготовленности, и этот способ не всегда является лучшим для определения максимального пульса.

Наиболее эффективный и правильный метод определения максимального пульса и твоих персональных пульсовых зон – это нагрузочное тестирование на беговой дорожке в специализированной спортивной клинике. Рекомендуем делать такой тест минимум один раз в год, в начале подготовительного периода. Это позволит точнее построить индивидуальные тренировочные планы подготовки к марафону (полумарафону). Помните, что чистых зон не бывает, пульс показывает лишь ПРЕОБЛАДАНИЕ одного процесса энергодобычи над другим.

В подготовке наших спортсменов мы используем 5 пульсовых зон:

T1. Легкая аэробная — разминка/заминка (60-75% от ЧССmax)

Первая зона соответствует низкой интенсивности, больше всего подходит для восстановления после высокоинтенсивных или длительных тренировок. Также подходит для разогрева, заминки и активного восстановления между высокоинтенсивными интервалами.

T2. Умеренная аэробная — восстановительные кроссы (75-84% от ЧССmax)

Тренировки во второй зоне развивают сердечно-сосудистую систему и улучшают способность мышц к утилизации жиров. Большие объёмы тренировок во второй зоне позволяют улучшить показатели экономичности движений и повысить выносливость.

Большинство атлетов способны «усвоить» большое количество тренировок во второй зоне. До и после тренировки во 2-й зоне рекомендуется проводить разогрев и заминку в 1-й зоне. Исследования показали, что без обратной связи во время тренировки большая часть атлетов уходит чуть выше второй зоны. Это является неэффективным, т.к. нагрузки в третьей зоне являются значительно более тяжелыми для нервной системы, а достигаемый тренировочный эффект незначительно отличается от работы во второй зоне. Если регулярно тренироваться в 3-й зоне вместо 2-й, то высока вероятность накопления значительного хронического утомления и возникновения состояния перетренированности.

T3. Смешанная — длительные и развивающие кроссы (82-89% от ЧССmax)

Третья зона соответствует умеренной интенсивности и находится между дыхательным порогом (интенсивность, при которой происходит учащение дыхания) и лактатным порогом. Тренировки в этой зоне больше актуальны для атлетов, специализирующихся на длинных дистанциях (от 10 км до марафона), так как они соответствуют соревновательным скоростям. Хотя в последнее время встречается все больше подтверждений и рекомендаций для подготовленных спортсменов отдавать предпочтение тренировкам во второй зоне.

T4. Пороговая: темповый бег, длинные интервалы (88-94% от ЧССmax)

Четвертая зона – это узкая зона, заканчивающаяся на уровне МПК. Этот уровень соответствует интенсивности, при которой атлет потребляет максимально возможное количество кислорода. В среднем, тренированный атлет способен находится в этой зоне несколько минут. Как правило, 4-я зона используется во время интервальных тренировок, когда несколько коротких работ в четвёртой зоне разделяются небольшими восстановительными интервалами на низкой интенсивности. В этой зоне спортсмен бежит дистанции от 800 до 3000м.

T5. Максимальная: интервалы, ускорения (92-100% от ЧССmax)

Пятая зона начинается от уровня МКП и продолжается вплоть до спринтерской интенсивности. Тренировки в данной зоне увеличивают анаэробную эффективность, т.е. способность организма использовать анаэробные механизмы энергообеспечения, повышаем толерантность к лактату. Как и в случае с 4-й зоной, 5-я зона обычно используется во время интервальных тренировок.

Что говорит наука?

Исследования показали, что наиболее эффективных результатов добиваются спортсмены, которые приблизительно 80% тренировок совершают в 1-й и 2-й зонах, а оставшиеся 20% — в 3-5 зонах. Не стоит забывать, что интенсивность нагрузки — величина относительная. Нагрузка, которая для одного атлета может соответствовать первым зонам, для другого атлета может быть близка к верхним зонам. Поэтому для оптимизации тренировочного процесса необходимо определять свои индивидуальные тренировочные зоны.

Зачем тренировать сердце?

А вот вам интересный факт. Пульс у спортсменов в спокойном состоянии меньше, чем у неспортивных людей. Это связано с тренированностью их сердечно-сосудистой системы и регулярным изменением пульса во время нагрузок. Соответственно, сердце профессионала работает экономичнее в состоянии покоя, нежели у простого человека.

Регулярные умеренные нагрузки позволяют повысить эффективность работы сердечной мышцы, а значит – снизить ЧСС в состоянии покоя. Записывайтесь на занятия в Академию и получите ответы на все вопросы о беге и, в том числе, о пульсовых зонах.

Источник

Виды тренировок по чсс

Key words: cardiac rhythm, computer, phase, working period, quasi-steady state, .pulse reaction, plateau.

В ПОМОЩЬ ТРЕНЕРУ

СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ У СПОРТСМЕНОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

В.Д. Сутула, В.Г. Алабин, Г.Г. Хохлов, А.Ю. Нестеренко

Харьковский государственный институт физической культуры

Ключевые слова: сердечный ритм, компьютер, фаза, рабочий период, квазиустойчивое состояние, пульсовая реакция, плато.

Анализ сердечного ритма у спортсменов — важный диагностический метод, широко применяемый в практике спорта [1, 3, 6-9, 13, 17, 18]. Так, например, в основу классификации тренировочных нагрузок по направленности их воздействия на организм спортсменов положен анализ пульса [11, 12]. Именно на этом показателе основывается ряд общепризнанных методов оценки подготовленности спортсменов — тест PWC 21; непрямая оценка максимального потребления кислорода [16, 20]; Гарвардский степ-тест [19]; разнообразные ортоклиностатические пробы [4, 10]; интегральный показатель функционального состояния по сердечному ритму [2, 3, 14].

Несмотря на то, что основные направления в изучении сердечного ритма определены, остается все еще недостаточно разработанной типология реакций сердечно-сосудистой системы спортсменов (по сердечному ритму) в ответ на физические нагрузки разной направленности [3, 5]. Изучению данного вопроса и посвящено предлагаемое исследование.

Материал и методика. В ходе экспериментальных исследований изучалась реакция сердечно-сосудистой системы спортсменов на следующие виды физических нагрузок:

1. Непрерывную велоэргометрическую нагрузку постоянной интенсивности и мощности. Время работы одинаково для всех испытуемых.

2. Непрерывную нагрузку равномерно повышающейся мощности с быстрой сменой последующих ступеней без интервалов отдыха. Интенсивность и время работы постоянны для всех испытуемых.

3. Непрерывную нагрузку при равномерно повышающейся интенсивности с быстрой сменой последующих ступеней без интервала отдыха. Мощность и время работы одинаковы для всех испытуемых.

Физическая нагрузка задавалась с помощью электрического велоэргометра.

Для наблюдения за сердечным ритмом у спортсменов использовалась разработанная в ХаГИФКе компьютерная система автоматического контроля «САК «Пульс» [15]. Она позволяет непрерывно регистрировать межпульсовые временные интервалы на всем промежутке времени работы спортсмена, а также осуществлять статистический анализ полученных данных.

В эксперименте принимали участие студенты ХаГИФКа, занимающиеся велоспортом (n=2), лыжными гонками (n=5), футболом (n=5), легкой атлетикой (n=1), восточными единоборствами (n=4), художественной гимнастикой (n=4). Среди участников эксперимента 4 имели звание мс, 3 — кмс, 14 — I спортивный разряд.

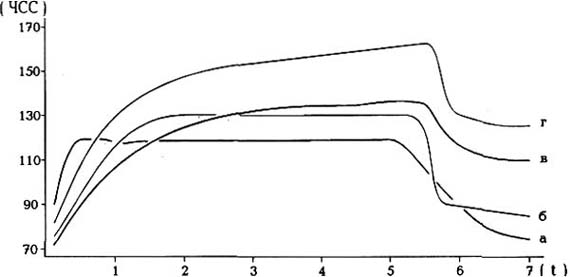

Результаты исследования. При первом режиме нагрузочного тестирования спортсменов (W=150 Вт, V=60 об/мин, t=5 мин.) выявлено два типа реакции сердечно-сосудистой системы: а) после фазы врабатывания наступает устойчивое состояние; б) после фазы врабатывания устойчивое состояние не наступает. У испытуемых, для которых задаваемая нагрузка не превышала их функциональных возможностей, врабатывание длилось 1,5-2 мин, затем наступало устойчивое состояние. При первом типе реакции разница в величине пульса на 2-й и 5-й мин в общем случае не превышает 10 уд/мин, что не выходит за пределы вариативности контролируемого показателя. На графике зависимости частоты сердечных сокращений от времени это отражается в установлении на определенном уровне плато (рис. 1, а, б), что показывает пульсовую стоимость выполняемой работы. Как показали исследования, уровень плато индивидуален и зависит от функциональной готовности спортсменов (см. таблицу, группа А). Например, у Ан-го при нагрузке 150 Вт фаза врабатывания длится примерно 1 мин, а устойчивое состояние наступает при пульсе 130-135 уд/мин (см. рис. 1, а). При нагрузке 200 Вт фаза врабатывания удлиняется до 2 мин, а устойчивое состояние наступает при пульсе 140-145 уд/мин.

Пульсовая реакция спортсменов на велоэргометрическую нагрузку

| № п/п | Спортсмен | Вид спорта | Мощность нагрузки, Вт | ЧСС плато | ЧСС на 2-й мин . | ЧСС на 5-й мин |

| Группа А (юноши) | ||||||

| 1 | Ан-й | велоспорт | 150 | 130-140 | 130 | 139 / |

| 2 | « | « | 200 | 140-150 | 145 | 147 |

| 3 | Зи-ко | футбол | 150 | 130-135 | 125 | 133 |

| 4 | Па-н | « | 150 | 110-120 | 110 | 118 |

| 5 | Бе-ко | л/атлетика | 150 | 115-125 | 117 | 123 |

| 6 | Бо-в | лыжи | 150 | 130-140 | 130 | 138 |

| 7 | Кас-н | « | 150 | 120-130 | 120 | 127 |

| 8 | Дон-в | « | 150 | 125-135 | 130 | 135 |

| 9 | Ма-в | таэквондо | 150 | 120-130 | 124 | 127 |

| 10 | Гл-ко | « | 150 | 110-120 | 114 | 119 |

| Группа Б (юноши) | ||||||

| 11 | Лит-ко | таэквондо | 150 | — | 134 | 151 |

| 12 | Вас-ко | « | 150 | — | 127 | 138 |

| 13 | Куз-в | футбол | 150 | — | 128 | 145 |

| 14 | Дю-в | « | 150 | — | 130 | 142 |

| Группа В (девушки) | ||||||

| 15 | Без-с | гимнастика | 100 | — | 165 | 180 |

| 16 | Гу-к | « | 100 | — | 139 | 150 |

| 17 | Ва-ко | « | 100 | — | 140 | 152 |

| 18 | Ко-на | « | 100 | — | 153 | 175 |

Рис. 1. График зависимости ЧСС (f) от времени работы (t). Мощность нагрузки (W=150 Вт) и частота педалирования постоянны.

При стандартной нагрузке 150 Вт устойчивое состояние зарегистрировано у всех спортсменов, тренирующихся преимущественно на выносливость: лыжные гонки (n=50), велоспорт (n=2), легкая атлетика (n=1), а также у некоторых участников эксперимента, занимающихся футболом (1 из 5), восточными единоборствами (2 из 4). Для большинства участников эксперимента, представляющих ациклические виды спорта, предложенный режим работы, по-видимому, был завышен (см. таблицу, Б, В). Поэтому у них наблюдалась тахикардия на протяжении всего рабочего интервала (второй тип реакции). При этом стирается грань между фазами врабатывания и квазиустойчивого состояния. У таких спортсменов и восстановление замедленное. На графике зависимости ЧСС от времени работы отсутствует плато (рис. 1, в, г).

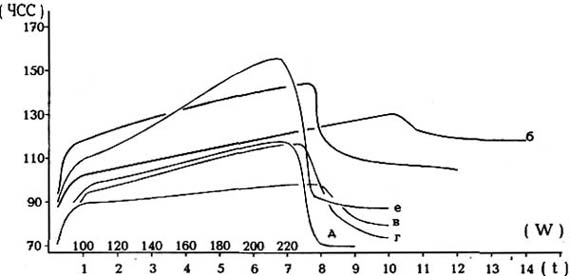

На следующем этапе исследований изучалась динамика сердечного ритма у спортсменов при выполнении ими работы с равномерно повышающейся мощностью. Начальная велоэрго-метрическая нагрузка устанавливалась в 80 Вт. Через каждые 30 с она увеличивалась на 10 Вт, при сохранении постоянной частоты педалирования 60 об/мин. При таком режиме тестирования у всех испытуемых фаза врабатывания была явно выражена и длилась примерно 1,5-2 мин (рис. 2). Пульсовой порог этой фазы изменялся с 90 до 130 уд/мин. В рабочем периоде проявляется отчетливая линейная зависимость величины ЧСС от повышающейся мощности (см. рис. 2). Можно лишь отметить, что у спортсменов, занимающихся велоспортом, для которых нагрузка была специфичной (см. рис. 2, д), характер пульсовой реакции в целом совпадает с выявленной у 9 спортсменов, занимающихся легкой атлетикой (см. рис. 2, г) и футболом (см. рис. 2, б). Это означает, что между расположением кривой на графике (рис. 2) и видом спорта нет однозначной зависимости.

Обращает на себя внимание тот факт, что, если для конкретного спортсмена изменить начальные условия, например установить начальную мощность 100 Вт (см. рис. 2, а), график зависимости между ЧСС и выполняемой нагрузкой будет экстраполироваться прямой, расположенной практически параллельно той, которая была получена для данного спортсмена при начальной мощности 80 Вт (рис. 2, б).

Рис. 2. График зависимости ЧСС (f) от мощности нагрузки (W). Начальная мощность W=80 Вт. Частота педалирования постоянна.

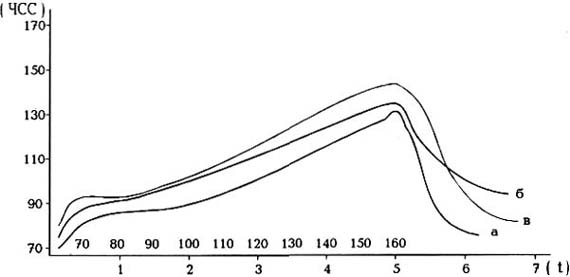

Рис. 3. График зависимости ЧСС (f) от частоты педалирования. Начальная частота 30 об/мин. Мощность работы постоянна.

Из материалов эксперимента следует, что пульсовая стоимость выполненной работы зависит от уровня подготовленности спортсменов. Это выражается в разных углах наклона кривых (рис. 2, в, г, д, е).

Третий режим работы отличался от предыдущих тем, что нагрузка в основном задавалась увеличением интенсивности работы. Начальная частота педалирования — 30 об/мин. Через каждые 30 с она увеличивалась на 10. Мощность задавалась постоянной: W=120 Вт. Как видно из рис. 3, пульсовая стоимость интенсивной работы больше по сравнению с рассмотренными выше (см. рис. 3, в и рис. 2, д). Угол наклона кривой при данном режиме указывает на степень адаптации спортсмена к темповой работе. Чем выше подготовленность, тем меньше крутизна кривой в системе координат (ЧСС — темп).

Заключение. Полученные в ходе экспериментальных исследований материалы позволяют по пульсовой реакции на изменяющуюся нагрузку охарактеризовать основные периоды в изменении состояния спортсмена.

Период (фаза) врабатывания. Фаза врабатывания у спортсменов длится примерно 1,5-2 мин. С увеличением начальной мощности нагрузки она удлиняется, увеличивается также пульсовая стоимость выполненной работы. Если же установленная мощность нагрузки, а следовательно и выполняемая спортсменом работа «превышают» его функциональные возможности, то стирается различие между фазой врабатывания и рабочим периодом, то есть наблюдается повышение ЧСС на протяжении всего интервала. Отмеченные особенности характерны для всех режимов работы, анализируемых в настоящем исследовании.

Рабочий период. В этом периоде начальный уровень пульсовой реакции спортсмена зависит от установленной вначале мощности нагрузки. Если выполняемая работа не «превышает» уровня функциональной готовности спортсмена, то при первом режиме нагрузочного тестирования возникает относительно неизменное состояние контролируемой физиологической реакции. На графике (ЧСС — нагрузка) это отразилось в форме плато. В противном случае тахикардия наблюдается на протяжении всего рабочего интервала. Уровень плато не зависит от вида спорта, а определяется функциональной готовностью спортсмена.

При втором режиме нагрузочного тестирования в рабочем периоде наблюдается линейная зависимость между ЧСС и повышающейся мощностью нагрузки. Различия в подготовленности спортсменов отражаются на графике разными углами наклона соответствующих прямых.

Графики спортсменов, занимающихся велоспортом и входящих в юношескую сборную страны, для которых данная работа специфична, в целом не отличаются от тех, что были получены у спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, футболом, для которых данная нагрузка не является специфичной. Таким образом, результаты исследования показывают, что выбор вида спорта в целом не влияет на угол наклона экспериментальной кривой. Определяющим фактором служит функциональная готовность спортсмена. Отмеченная особенность позволяет ввести показатель физической работоспособности спортсмена (ПФР), определяемый углом наклона прямой в системе координат ЧСС-нагрузка:

ПФР(

Данный параметр показывает скорость приращения ЧСС в зависимости от изменяющейся мощности выполняемой работы. Для исследуемой группы спортсменов норма ПФР (о) = 40%. Увеличение данного показателя следует рассматривать как неблагоприятную тенденцию в изменении подготовленности спортсмена, а уменьшение — как благоприятную.

Восстановительный период. В данном периоде происходит восстановление ЧСС до исходного предрабочего уровня. Полученные результаты показывают, что чем выше пульсовая стоимость рабочего периода, тем длиннее фазы быстрого и замедленного восстановления. Во всех анализируемых режимах фаза быстрого восстановления длится примерно 1-1,5 мин. Фаза замедленного восстановления более продолжительна и у каждого спортсмена индивидуальна.

Источник