Условно выделенная часть цикла лыжного хода это 1 балл комплекс фаза движение упражнение

211. Техническое мастерство — это:

• один из показателей спортивной формы

212. Торможение боковым соскальзыванием на параллельных лыжах чаще всего применяется у:

• слаломистов

213. Тренированность лыжника — это:

• результат физической тренировки

214. Тренировка в упражнениях на выносливость, как правило, проводится в:

• конце основной части занятия

215. Тренировочный процесс в лыжных гонках характеризуется четко выраженной

• цикличностью

216. Условно выделенная часть цикла лыжного хода — это:

• фаза

217. Устойчивость и вариативность техники — это показатели .

• технического мастерства

218. Участники соревнований в горнолыжном спорте обязаны выступать:

• на лыжах с автоматическими креплениями

219. Факты и их обобщение в виде понятий, выводов, правил — это:

• знания

220. Физическая подготовка лыжника направлена на:

• развитие основных двигательных качеств

221. Физическая подготовка подразделяется на:

• общую, вспомогательную и специальную

222. Цель дисциплины «лыжный спорт» состоит в:

• овладении знаниями, умениями, навыками

223. Цикл лыжного хода — это:

• движение частей тела лыжника

224. Цикличность тренировочного процесса — это:

• повторяемость занятий за определенный промежуток времени

225. Чаще всего интенсивность нагрузки измеряется:

• скоростью передвижения на лыжах

Источник

Физическая культура. 6 класс

Конспект урока

Физическая культура, класс 6

Урок № 23. Передвижение на лыжах

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

- Знакомство с техникой передвижения на лыжах одновременным одношажным ходом.

- Знакомство с техникой передвижения с чередованием попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом (переход без промежуточного скользящего шага, через один промежуточный скользящий шаг, через два промежуточных скользящих шага).

- Анализ правильности выполнения техники одновременного одношажного хода и выявление грубые ошибок.

- Определение целесообразности переходов с одного лыжного хода на другой.

- Знакомство с выдающимися достижениями спортсменов-лыжников.

Глоссарий по теме:

Выпад — продолжение маха ногой, после того как она уже миновала опорную ногу.

Граничный момент фазы — мгновенные положения тела лыжника в момент смены фаз. Они служат конечными положениями для предыдущих и начальными (исходными) для последующих, удобными ориентирами для контроля за правильностью движений.

Дистанция — расстояние на трассах, обусловленное правилами соревнований.

Длина скользящего шага — длина выпада плюс длина скольжения.

Длина цикла — расстояние, пройденное лыжником за один цикл (расстояние между местами отталкивания одной и той же палкой или одной и той же лыжей).

Значимость ошибок — влияние неправильных технических движений на скорость передвижения и структуру хода в целом (мелкие ошибки не оказывают заметного влияния на эффективность действий лыжника — скорость при их появлении не снижается или снижается незначительно, основные движения в цикле хода не нарушаются; значительные ошибки не вызывают изменений в системе движений, но заметно влияют на скорость передвижения; грубые ошибки нарушают систему движений в цикле хода, влекут за собой ряд других ошибок и значительно снижают скорость передвижения на лыжах).

Маховая нога — нога, которая совершает свободное маховое движение сначала назад вверх (после окончания отталкивания), а затем активное движение вперед.

Одновременный бесшажный ход — ход, состоящий из свободного скольжения на двух лыжах и одновременного отталкивания руками.

Одновременный одношажный ход — ход, состоящий из одного скользящего шага, в течение которого выполняется одновременное отталкивание руками и отталкивание ногой (правой или левой).

Одновременный двухшажный ход — ход, состоящий их двух скользящих шагов, одновременного отталкивания руками и свободного скольжения на двух лыжах.

Опорная нога — нога, выполняющая опорную функцию (принимающая на себя полностью или частично массу тела лыжника).

Перекат — перемещение центр массы тела лыжника над опорой во время скольжения (после окончания толчка ногой перемещение центр массы тела лыжника, находящегося сзади стопы опорной ноги, вперед относительно опоры).

Переходы с одного лыжного хода на другой — смена лыжных ходов, обусловленная меняющимся рельефом трассы, возможностью более равномерно распределять нагрузку на основные группы мышц, участвующих в передвижении на лыжах, а также стремлением избежать монотонности движений, которая приводит к преждевременной усталости.

Попеременный двухшажный ход — ход, состоящий из двух скользящих шагов, при выполнении которых лыжник делает два попеременных отталкивания руками.

Продолжительность цикла — время (с.), в течение которого лыжник, выполнив все движения в цикле, возвращается в исходное положение.

Ритм движения — закономерное чередование элементов движения, строго определенных по продолжительности. Ритм движения выражается во времени (с) или в отношении длительности частей движений в цикле хода (%).

Скольжение на одной или двух лыжах — часть цикла, в которой реализуется эффективность отталкивания. Скольжение условно делят на активное — при отталкивании лыжей и палками и свободное — после отталкивания ими.

Скользящий шаг — основа техники лыжника (движение, в котором объединены два характерных действия — отталкивание и скольжение).

Согласованность движений — комплекс движений, основывающийся на изучении структурных связей в циклах лыжных ходов, отражающий ритмические характеристики движений, которые во многом зависят от двигательной координации спортсменов.

Стойка лыжника — исходное положение для всех упражнений, при котором масса тела равномерно распределена на обе лыжи, ноги слегка согнуты, туловище чуть наклонено вперед, руки опущены.

Структура движений — закономерные способы объединения элементов движений в цикле хода. Она имеет кинематическую (согласованность движений в пространстве и во времени) и динамическую (закономерности силового взаимодействия частей тела лыжника и инвентаря с внешней средой и опорой) характеристики.

Толчковая нога — опорная нога, которой лыжник отталкивается.

Фаза — условно выделенная часть цикла хода.

Центр массы тела лыжника (ц.м.т.) — точка приложения равнодействующей массы всех частей тела лыжника.

Цикл лыжного хода — закономерное чередование элементов движений, образующих целостное двигательное действие, многократно повторяющихся при передвижении на лыжах. Цикл любого хода имеет временнýю и пространственную характеристики.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

1. Матвеев А. П. Физическая культура. 6-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / А. П. Матвеев. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 192 с.: ил.

2. Физическая культура 5-6-7 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / М.Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и др.: под ред. М. Я. Виленского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 239 с

Скорохватова Г. В., Ансимова З. Ю., Лобанов Ю. Я. Зимние виды спорта на снегу. Олимпийские дисциплины: Учебное пособие / Под ред. Г. В. Скорохватовой – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. – 360 с. (страницы 11-102).

Теоретический материал для самостоятельного изучения:

Урок включает сведения, раскрывающие:

- особенности техники передвижения на лыжах одновременным одношажным ходом;

- чем обусловлена смена лыжных ходов;

- причины возникновения грубых ошибок при передвижении на лыжах;

- выдающиеся достижения лыжников.

Одновременный одношажный ход входит в группу классических лыжных ходов, которую составляют:

- попеременный двухшажный ход;

- попеременный четырехшажный ход;

- одновременный бесшажный ход;

- одновременный одношажный ход;

- одновременный двухшажный ход;

- переходы с одного хода на другой.

Характерными особенностями в структуре движений классическими ходами являются:

1) необходимость сцепления лыж со снегом при выполнении отталкивания ногой (период стояния лыжи);

2) продольные перемещения туловища при движении;

3) однохарактерность в работе рук.

Основными требованиями при смене ходов являются:

- целесообразность их применения в зависимости от конкретных участков трассы;

- наименьшая потеря в скорости;

- полная преемственность в структуре движений лыжника без нарушения ритма и темпа в технике лыжных ходов.

Основными причинами возникновения ошибок при изучении техники передвижения на лыжах являются:

- неправильное планирование учебного процесса;

- несоответствие предлагаемых учебных заданий особенностям физического развития учащихся (недостаточный уровень подготовленности);

- неверно усвоенные движения или недопонимание техники исполнения;

- несоответствие инвентаря индивидуальным росто-весовым показателям обучающихся.

Советские и российские лыжники неоднократно становились чемпионами и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира, демонстрируя стабильность результатов на самом высоком уровне. В период с 1924 по 2014 год на зимних олимпийских играх команда СССР завоевала 68 медалей, из них 25 – золотых, 22 – серебряных, 21 – бронзовых. Команда России завоевывала 33 медали, из них 14 – золотых, 10 – серебряных, 9 – бронзовых. Объединённая команда завоевала 9 медалей, из них 3 – золотых, 2 – серебряных, 4 – бронзовых.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля:

Выберите тип интерактивного теста:

Информация о тестовом вопросе:

Какие из перечисленных лыжных ходов входят в группу классических лыжных ходов? Выберите правильные ответы.

а) одновременный одношажный коньковый ход;

б) попеременный двухшажный ход;

в) поворот переступанием;

г) одновременный одношажный ход.

Информация об ответах

Тип вариантов ответов: Выберите элемент (Текстовые, Графические, Комбинированные)

Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов): б, в

Неправильный вариант/варианты (или комбинации): а, в.

Подсказка: к группе классических лыжных ходов относятся лыжные ходы в структуре движений которых отталкивание ногой осуществляется от неподвижной опоры.

Выберите тип интерактивного теста:

Подстановка элементов в пропуски в тексте

Рисование / Географические карты / Электронная пропись / Кастомный интерактив)

Информация о тестовом вопросе:

Текст вопроса: Характерной особенностью классических лыжных ходов является отталкивание ногой от ____________ опоры.

Информация об ответах

Тип вариантов ответов: Выберите элемент (Текстовые, Графические, Комбинированные)

Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов): в

Неправильный вариант/варианты (или комбинации): а, б, г.

Подсказка: в структуре движений классических ходов необходимо сцепление лыжи со снегом при выполнении отталкивания ногой (период стояния лыжи).

Задание 3 (высокий уровень сложности)

Номер (уникальный номер заполненного шаблона для указания его в разделах 3-6)

Выберите тип интерактивного теста:

Выберите элемент (Единичный / множественный выбор; Выбор элемента из выпадающего списка; Установление соответствий между элементами двух множеств; Ребус – соответствие; Добавление подписей к изображениям; Подстановка элементов в пропуски в тексте; Подстановка элементов в пропуски в таблице; Кроссворд; Сортировка элементов по категориям; Восстановление последовательности элементов горизонтальное / вертикальное; Мозаика; Подчеркивания / зачеркивания элементов; Выделение цветом; Раскраска; Филворд — английский кроссворд; Ввод с клавиатуры пропущенных элементов в тексте; Автоматически заполняемый кроссворд; Смежный граф (автоматически заполняемый); Лабиринт / Лента времени / Клавиатурный тренажёр /

Рисование / Географические карты / Электронная пропись / Кастомный интерактив)

Информация о тестовом вопросе:

Текст вопроса: Разгадайте кроссворд.

1. расстояние на трассах, обусловленное правилами соревнований;

2. закономерное чередование элементов движения, строго определенных по продолжительности. Ритм движения выражается во времени (с) или в отношении длительности частей движений в цикле хода (%);

3. условно выделенная часть цикла хода;

4. основа техники лыжника (движение, в котором объединены два характерных действия — отталкивание и скольжение);

5. специально подготовленный участок местности шириной.

1. неправильное действие;

2. продолжение маха ногой, после того как она уже миновала опорную ногу;

3. частота движений (циклов) в единицу времени (выражается количеством циклов или шагов в минуту);

4. закономерное чередование элементов движений, образующих целостное двигательное действие, многократно повторяющихся при передвижении на лыжах;

5. исходное положение для всех упражнений, при котором масса тела равномерно распределена на обе лыжи, ноги слегка согнуты, туловище чуть наклонено вперед, руки опущены.

Источник

Классические лыжные ходы

Классификации классических лыжных ходов

В классическом стиле (как и в коньковом) различают технику ходов по двум основным признакам:

— по согласованию работы рук и ног;

— по количеству скользящих шагов в одном цикле хода.

В классических лыжных способах передвижения по первому признаку ходы разделяются на попеременные, когда руки посредством лыжных палок выполняют отталкивание поочередно, и одновременные, когда обе руки в какой-то момент синхронно производят отталкивание назад (см. схему).

Классические лыжные ходы:

Попеременные ходы (двухшажный, четырехшажный – скользящий шаг, ступающий шаг, скользящий бег, елочкой, полуелочкой).

Одновременные ходы : бесшажный – обычный, скоростной одношажный, двушажный, трехшажный, четырехшажный с дополнительным отталкиванием.

Комбинированные ходы : переход с попеременного хода на одновременный; переход с одновременного хода на попеременный.

Попеременные ходы классифицируются по количеству выполненных в цикле шагов:

— двухшажный ход (состоит из двух скользящих шагов на лыжах и отталкивания палками; попеременный двухшажный ход используется лыжниками в различных условиях и является основным ходом передвижения);

— четырехшажный ход (состоит из четырех скользящих шагов и отталкивания палками; на первые два шага палки поочередно выносятся вперед, а на последние два шага поочередно выполняется отталкивание; как правило, при меняется при плохой опоре для палок).

К одновременным ходам относятся:

— бесшажный ход (передвижение на лыжах осуществляется только за счет отталкивания палками без каких-либо шагов);

— с дополнительным отталкиванием палками;

— одношажный ход (на один цикл движений руками делается один скользящий шаг);

— двухшажный ход (на один цикл движений руками приходятся два скользящих шага);

— трехшажный ход (то же на три шага);

— четырехшажный ход (то же на четыре шага).

Одновременные ходы являются наиболее скоростными, поэтому на соревнованиях, где гонки начинаются с общего старта, лыжники при меняют в основном только эти ходы. При отличном скольжении ими пользуются не только под уклон и на равнине, но и на пологих подъемах.

Во время движения на лыжах очень важное значение имеет смена или чередование ходов. Освоение этого технического способа передвижения создает условия для поддержания высокой работоспособности и сохранения хорошего скольжения без потери скорости, для снятия утомления из-за монотонной мышечной работы.

Комбинированные ходы — это сочетание различных способов передвижения.

В одном цикле движения могут быть следующие сочетания ходов:

— попеременный двухшажный и одновременный одношажный;

— попеременный двухшажный и одновременный двухшажный;

— попеременный двухшажный и одновременный бесшажный;

— попеременный четырехшажный и одновременный двухшажный,

Выбирая тот или иной вариант комбинированного хода при обучении, необходимо учитывать развитие индивидуальных физических качеств занимающихся. Если, например, у лыжника плохо отработана техника отталкиваний руками, то в комбинированный ход на тренировке целесообразно включить одновременный одношажный и попеременный двухшажный ходы. Для совершенствования техники отталкивания ногами и отработки равновесия при скольжении на одной ноге надо использовать попеременный и одновременный трехшажные ходы.

В настоящее время комбинированные ходы во время соревнований не применяют, ошибочно считая, что при каждой смене есть небольшая потеря времени. Но путем биомеханических анализов техники лыжных ходов спортсменов различной квалификации доказано, что потеря скорости при комбинированных ходах является следствием недостаточного уровня технической подготовки в том или ином способе передвижения или в цикле в целом. А если учесть снятие утомления за счет смены ходов во время соревнований, то возможная небольшая потеря при применении комбинированных ходов «с лихвой окупится» на финише.

В цикле лыжных ходов нога лыжника может находиться: в опорном положении (при переносе на нее веса лыжника и при отталкивании ею после фазы скольжения); в безопорном положении (когда после фазы отталкивания совершает маховое движение — сначала назад, а потом стремительно вперед). Поэтому когда-то и появились названия «толчковая (опорная) нога» и «маховая нога».

Структура скользящего шага

Скользящий шаг является основой всех лыжных ходов, кроме одновременного бесшажного и с дополнительным отгалкиванием руками.

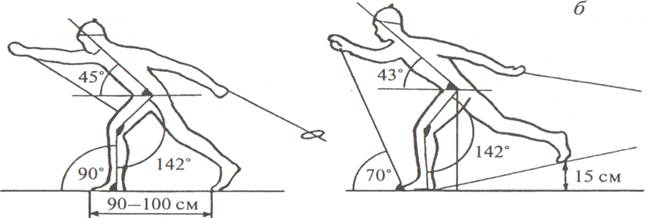

Скольжение и отгалкивание ногой — это два периода одного шага. Период скольжения можно разделить на три фазы (1, П, III), а период отгалкивания ногой — на две фазы (1, 1 О. В таблице указаны граничные моменты каждой фазы, характеризующиеся определенными позами (рис. 1). Во время смены фаз происходит изменение движения.

Структура скользящего шага

| Период | Фазы | Граничные моменты |

| Скольжение | 1.Свободное скольжение (без опоры на палку) | Отрыв толчковой ноги с лыжей от снега |

| 2. Скольжение с опорой на палку и выпрямлением опорной ноги | Постановка палки на снег | |

| 3. Скольжение с подседанием (на опорной ноге) | Начало сгибания опорной ноги в колене после выпрямления | |

| Отталкивание | 1.Отталкивание с подседанием на толчковой ноге | Отрыв каблука ботинка толчковой ноги от лыжи |

| 2. Отталкивание с выпрямлением толчковой ноги | Начало разгибания коленного сустава толчковой ноги. Отрыв толчковой ноги от снега. |

Период скольжения

1 фаза — свободное скольжение (поза а). Закончить отталкивание одной ногой, полностью выпрямить и расслабить ее, начать скольжение на другой лыже с переносом веса тела на опорную ногу. Противоположная рука вместе с палкой выносится вперед, поэтому скольжение будет свободным. Туловище в этот момент наклонено вперед под углом 45 градусов к лыжне, а голень ставится как можно прямее и даже с некоторым выбросом ботинка вперед, что ранее считалось ошибкой. Угол в коленном суставе составляет 142°. Длительность 1 фазы 0,12 с и более.

2 фаза — скольжение с выпрямлением опорной ноги (поза 6). Начало этой фазы определяется постановкой палки на снег под углом около 70°. Рука слегка согнута в локтевом суставе. Маховая нога вместе с лыжей еще находится в воздухе над лыжней, она еще расслаблена, и (что очень важно) мышцы в этот момент отдыхают, энергия в них восстанавливается. Скользя на опорной ноге, лыжник усиливает давление на палку, наклоняет туловище вперед на 3-6° (навал на палку).

Опорная нога в этот момент выпрямляется в коленном суставе до угла 142°, а частичный перенос веса тела на палку освобождает скользящую лыжу от давления и (поскольку уменьшается трение) позволяет ей легко скользить без потери скорости движения. В этой фазе должна действовать жесткая система на опору: рука — туловище — опорная нога. А также необходимо следить за тем, чтобы не допустить отставания общего центра массы тела (ОЦМТ), что неизбежно приведет к потере скорости.

Маховая нога в этот момент из крайнего заднего положения начинает движение вперед, стремительно бросая лыжу в колею лыжни. Длительность II фазы для высококвалифицированных лыжников-гонщиков составляет 0,18-0,22 с при скорости 6,0-6,1 м/с. у начинающих лыжников, разумеется, будут значительно большие величины. В этой фазе наклон туловища достигает максимального угла. Вес тела переносится на носок опорной ноги. Каблук отрывается от площадки лыжи, и опорная нога принимает функцию толчковой. Начинается следующая фаза скользящего шага.

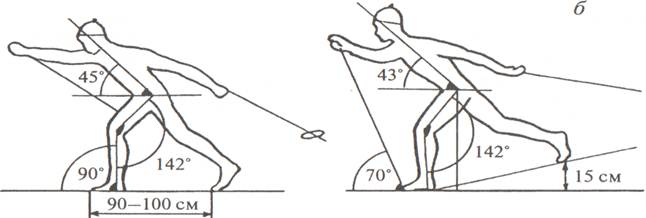

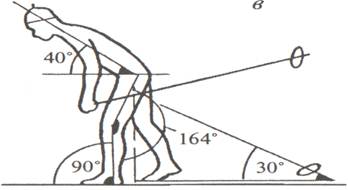

3 фаза — скольжение с подседанием на опорной ноге (поза в).

Фаза определяется моментом резкого, кратковременного и неглубокого подседания, сгибания опорной ноги до угла 164° в коленном суставе. Следует отметить, что если подсед будет глубоким, это приведет к увеличению давления лыжи на снег, к потере времени на опускание и поднимание ОЦМТ до оптимального уровня и к повышению расхода мышечной энергии при выталкивании туловища вверх из глубокого подседания. Продолжая «навал» на палку всем туловищем и наклоняясь до угла около 40·, лыжник делает толчок рукой назад, а разноименной ногой сильный мах вперед; таз вместе с ногой энергично выводится также вперед. Все эти действия позволяют быстро и кратковременно остановить лыжу и подготовиться к следующему периоду — отталкиванию.

Сосредоточение веса тела на опорной ноге осуществлять нужно плавно и мягко, не «задавливая» лыжу. В числе важных задач — оптимальное подседание, синхронное отталкивание одной рукой и мах другой, остановка лыжи с минимальной потерей времени. Длительность этой фазы у высококвалифицированных лыжников всего 0,05-0,06 с, а длина скольжения 10-20 см.

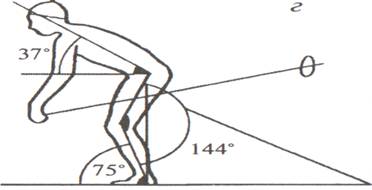

1 фаза — отталкивание с подседанием на толчковой ноге (поза г). Выполняя подсед на толчковой ноге, лыжник увеличивает давление на лыжу, и она кратковременно останавливается. Нога по инерции еще движется вперед, поэтому каблук ботинка отрывается от лыжи, а инерция движения ОЦМТ заставляет выполнять разгибание в тазобедренном суставе на 21 о. Туловище продвигается вперед, наклон его остается таким же, как и в предыдущей фазе, но может и незначительно уменьшиться. Так начинается отталкивание ногой, которая продолжает сгибаться в коленном суставе: угол уменьшается на 20° (было 164°, а стало 144°) и в конце фазы может составить 122°.

Маховая нога в этой фазе постепенно загружается плавным переносом веса тела на начинающую скольжение лыжу. Целесообразным считается такое положение стопы, когда постановка лыжи на 5-1 О см впереди стопы опорной ноги. Вынос стопы на большее расстояние (а тем более отставание ее) приведет к потере скорости и возможности перехода на двухопорное скольжение. Это будет большой ошибкой. В этот момент отталкивание рукой заканчивается; самым оптимальным и выгодным в этой фазе будет положение, когда окончание толчка рукой совпадает с началом отталкивания рукой. Длительность фазы у сильнейших лыжников составляет 0,03-0,04 с, а скорость достигает 10 м/с.

На тренировках важно научиться выполнять оптимальный подсед на толчковой ноге, потому что ошибкой будет очень глубокий и очень мелкий подсед; полностью переносить вес тела на толчковую ногу; как можно быстрее выносить вперед маховые руку и разноименную ногу; совершать быстрое движение (с оптимальным приложением момента силы) отталкивающей рукой.

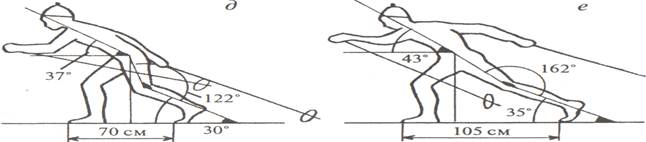

2 фаза — отталкивание с выпрямлением толчковой ноги (позы д-е). Выпрямление (разгибание) толчковой ноги в коленном суставе является началом этой фазы. С плавным переносом веса тела на скользящую лыжу толчковая нога полностью разгибается. Ось «голова — туловище — бедро — голень» становится почти прямой. Угол изгиба в коленном суставе 162°, а в конечном моменте фазы угол наклона голени по отношению к лыже составляет не менее 35 градусов. В этой фазе очень важно определить момент и направление отталкивания.

«Позднее отталкивание», когда толчковая нога будет выполнять отталкивание, находясь на расстоянии более 15-20 см от маховой, приведет к срыву лыжи от снега, и произойдет «проскальзывание». Если отталкивание выполняется с усилием назад, то в этом случае нога вместе с лыжей уходит далеко назад; это вызовет запаздывание выноса маховой ноги вперед в следующей фазе, смещение ОЦМТ назад-вниз и, следовательно, изменение в цикле движения.

Наиболее рациональным будет выполнение отталкивания ногой по оси тела лыжника по восходящей траектории «на взлет» (по определению Д. Д. Донского). Это поможет уменьшить трение скользящей лыжи и поддержать скорость в структуре скользящего шага. В конце II фазы лыжа вместе с толчковой ногой отрывается от снега. Начинается период скольжения.

Длительность фазы отталкивания с выпрямлением толчковой ноги находится в пределах 0,06-0,13 с, а скорость достигает 10 м/с и более. Существует определенная зависимость скорости от длины шага. При длине шага 3,6-3,8 м скорость будет более 10 м/с.

Оптимальные величины по периодам:

— период скольжения: время 0,42-0,45 с; длина проката 2,3-2,6 м;

— период отталкивания: время около 0,09 с; длина выпада 0,9-1,0 м.

Уменьшение или увеличение этих показателей приводит к потере скорости.

Очень важно, чтобы лыжник освоил приемы отталкивания ногой «на взлет» (рука в этот момент активно помогает движению). На тренировках отрабатываются: мягкая постановка маховой ноги с лыжей на снег; окончание выноса вперед разноименной руки, слегка согнутой в локтевом суставе; окончание переноса веса тела лыжника на скользящую лыжу.

Основные требованияк каждой фазе скользящего шага:

1 фаза скольжения должна быть оптимальной по времени выполнения в зависимости от рельефа местности и условий скольжения. Уменьшение «затухания» скорости должно происходить за счет пассивного выскальзывания стопы вперед. Отталкивание ногой «на взлет» необходимо выполнять одновременно с разгибанием (выпрямлением) туловища на 6-8°.

2 фаза скольжения. Ставить палку на снег следует как бы ударом сверху вниз. Отталкивание выполнять более выпрямленной рукой, используя наклон туловища.

3 фаза скольжения. Быстрая кратковременная (не более 0,09 с) остановка лыжи за счет «переката».

1 фаза отталкивания. Увеличение скорости выноса маховой ноги по отношению к опорной за счет энергичного махового движения рукой и ногой.

2 фаза отталкивания. Выпрямление опорной ноги (начальный угол должен быть в среднем около 30°) выполнять с разгибания в тазобедренном и коленном суставах. Отталкивание должно заканчиваться энергичным движением в голеностопном суставе (здесь стопа играет роль пружины: если больше растягиваются подошвенные сгибатели ноги, то при сжатии их толчок стопой будет сильнее и активнее). Неполное разгибание ноги (менее 162°) свидетельствует о незавершенности отталкивания, что ведет к потере скорости.

Источник