Тренировка памяти в помощь устному переводчику

Задача устного переводчика – полная, насколько это возможно, передача содержания речи оратора, в идеале, отражающая индивидуальные особенности его манеры изъясняться.

Кроме того, спикер вряд ли будет по нескольку раз повторять свои фразы, чтобы переводчик успел их запомнить. Для того, чтобы стать хорошим устным переводчиком, недостаточно в совершенстве владеть иностранным языком. Эта профессия предполагает наличие у специалиста множества других знаний и навыков: эрудиции, стрессоустойчивости, знания делового этикета, коммуникативных способностей и, конечно, способности быстро и точно запоминать информацию.

Хорошая память – это одно из профессиональных свойств специалиста, которым устный переводчик должен владеть в обязательном порядке. Это связано с необходимостью удерживать в памяти все, что произносит спикер, чтобы в момент перерыва в его речи дать точный и грамотный перевод сказанного. Но далеко не всем от рождения дана феноменальная способность хорошо запоминать информацию. По этой причине достичь необходимого результата и стать хорошим переводчиком можно лишь в том случае, если усердно тренировать память. Речь идет о кратковременной памяти — именно этот её вид важен при устном последовательном переводе.

Упражнения для тренировки памяти для устного переводчика

Выделяют несколько разновидностей упражнений, способствующих развитию кратковременной памяти.

1. Навыки аудирования: развивается умение выявлять основную информацию, запоминать ключевые слова.

- • «Перевод-диктовка»: задача обучающегося – перевести на русский язык и записать фразу, которая только единожды произносится на иностранном языке.

- • Письменный перевод аудиозаписи: универсальное упражнение, тексты следует варьировать, переходя от простых к более сложным.

2. Навыки мнемотехники: помогают запоминать последовательность информационных блоков, дают возможность работать с большими объемами данных.

- • Ряды слов: набор слов зачитывается в определенной последовательности на иностранном языке, и их необходимо повторить, не нарушая ее.

- • Ряды чисел: сначала числовая последовательность переводится на русский язык в том порядке, в каком давалась на иностранном, затем задание можно усложнить, добавив к числительным существительные.

- • Ряды топонимов: сначала даются ряды известных топонимов, которые нужно воспроизвести на русском языке, не нарушая последовательности, затем упражнение усложняется путем добавления непривычных «экзотических» названий.

- • Ряды мер и денег: упражнение для «продвинутых» устных переводчиков, проводится по аналогичному принципу.

3. Навыки трансформации: умение подбирать синонимичные слова и обороты, отсеивать слова с повторной информацией.

- • Работа с синонимами: подбор синонимов сначала к русскоязычным словам, потом к словам на иностранном языке.

- • Трансформация текста: пересказ иностранного текста на русском языке без использования слов, которые там встречаются.

- • Трансформация сложного предложения в два простых, сначала на русском, потом на иностранном языке.

Все эти упражнения помогают на начальном этапе тренировки памяти переводчику. Кроме того, для желающих повысить свой профессионализм в устном последовательном переводе следует обратить внимание на следующие аспекты:

- • переводчик должен обладать развитыми навыками устной речи: умениями заполнить паузы, грамотно строить предложения, использовать эпитеты и устоявшиеся выражения;

- • последовательный перевод предполагает достаточно высокий темп, поэтому при тренировках стоит обратить внимание и на этот показатель.

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь

Источник

Упражнения для развития краткосрочной памяти у последовательных переводчиков

Кратковременная память – «горячий цех» устного переводчика

Образно говоря, кратковременная память – это виртуальное рабочее пространство, где из «руды» исходного текста происходит «выплавка» переведенного сообщения.

Устный переводчик преобразует всю воспринятую и сохраненную информацию в синтаксические, лексические, морфологические, фонетические и другие формы языка, на который выполняется перевод. И происходит это как раз в кратковременной памяти – именно сюда помещается все, что узнал и понял переводчик. Парадоксальным образом в кратковременной памяти производится удержание потока вновь поступающей информации лишь на небольшое время, без перевода этой информации в долговременную память, т.е. без запоминания.

Чем больше объем кратковременной памяти, тем полнее и качественнее перевод, вот почему этот вид памяти так важен для устного переводчика. Но объем памяти всегда ограничен, даже самый талантливый устник не сможет уместить в свою кратковременную память весь текст сообщения, только определенный кусок из него.

Психологи утверждают, единственный способ не только воспринять, но и удержать в памяти и затем передать в переводе смысл того или иного куска исходного текста – это обеспечить максимально глубокую смысловую переработку исходного материала, произвести его компрессию, чтобы уйти от информационной избыточности. Такая смысловая переработка предполагает построение новой системы смысловых связей различного уровня и вида, т.к. все связи образуются уже на другом языке. После этого готовый материал проговаривается переводчиком.

Итак, полученная устным переводчиком информация должна надежно удерживаться в кратковременной памяти до тех пор, пока идет выполнение задачи по переводу, а далее, обработанная информация должна быть выброшена из кратковременной памяти, чтобы освободить место для нового смыслового куска. Можно сказать, что ключевые, профессионально значимые параметры кратковременной памяти устного переводчика – это объем и эластичность.

Тренировка кратковременной памяти

Если в поисковике в интернете вбить фразу «Тренировка (развитие) кратковременной памяти», вы получите множество ссылок различных «он-лайн тренажеров», «эффективных техник, которые помогут вам сделать мощный рывок на пути к выдающейся памяти», «курсов тренировки внимания и памяти» и т.д., которые обещают разработать вам память быстро, надежно и необременительно всего за 2-3 месяца. Естественно за деньги.

Правда, серьезные исследователи говорят о возможностях натренировать кратковременную память с осторожностью, подчеркивая, что подобные тренировки всегда носят индивидуальный характер и уж точно не проносят мгновенные результаты, а напротив, требуют долговременных и целенаправленных усилий.

Все же объем и эластичность кратковременной памяти – это во многом врожденные особенности конкретного человека, иначе говоря, с помощью тренировок и практик улучшить память можно, но если у вас изначально слабые способности, то никакие курсы в значительной мере их не улучшат. Хорошая кратковременная память сродни другим человеческим талантам – у кого-то есть, а кому-то просто не дана, это следует помнить и не рассчитывать на какие-то «чудо-практики».

Упражнения и техники для развития кратковременной памяти

Как уже говорилось, упражнений на развитие кратковременной памяти существует великое множество. Есть упражнения для развития акустической памяти (или памяти на звуки). Есть те, которые тренируют смысловую память. Те, что развивают концентрацию внимания во время прослушивания. Те, которые улучшают ассоциативное запоминание, а также упражнения по использованию мнемотехник.

Приведем примеры некоторых упражнений для развития различных аспектов кратковременной памяти. Часть практик используются при обучении устных переводчиков Уральским федеральным университетом, а некоторые разработаны другими авторами.

Упражнение «Эхо» на развитие акустической памяти

В упражнении участвуют двое, первый или ведущий проговаривает отдельные, совершенно не связанные между собой слова, например «компьютер, стол, карта, стена, дерево . ». После каждого слова ведущий делает паузу на несколько секунд. Задача второго (который тренирует свою память) — повторить эту последовательность с задержкой в одно слово.

Например, когда ведущий говорит «компьютер», второй хранит молчание, когда ведущий произносит слово «таблица», второй должен сказать «компьютер», когда ведущий сказал «карта», второму нужно произнести «стол» и т.д.

Как видно, в этом упражнении производится отставание на одно слово. Когда эта техника освоена, можно перейти к отставанию в два слова, потом на три слова и т.д.

Для придания упражнению дополнительной сложности (и параллельно обеспечить тренировку смысловой памяти) можно вместо повторения слов ведущего проговаривать отдельные фразы, подходящие по смыслу к нужному слову или переводить это слово на другой язык. Главное — сохранять требуемое отставание на 1,2,3 и т.д. слова на протяжении всего упражнения.

Упражнение «Свободное эхо» на развитие смысловой памяти и компрессии

Это упражнение является развитием предыдущего, поэтому к нему лучше переходить, когда освоено обычное «Эхо». В упражнении по-прежнему участвуют двое – ведущий и ведомый.

Суть «Свободного эха» в следующем. Ведомый должен повторить фразу, сказанную ведущим, но при этом изменить ее, т.е. использовать другие слова. Например: ведущий произносит: «Кратковременная память содержит воспоминания, хранящиеся лишь в течение нескольких секунд». Ведомый перефразирует: «В кратковременную память попадают воспоминания, которые содержатся там всего несколько секунд». Когда это упражнение освоено, можно не просто перефразировать, но и одновременно производить компрессию исходного сообщения. Это может быть так: «Воспоминания в кратковременной памяти хранятся всего несколько секунд».

Упражнение «Выделение ключевых элементов» на развитие концентрации внимания во время прослушивания

И снова работа в паре «ведущий – ведомый». На первоначальном этапе ведущий зачитывает вслух текст, а ведомый должен повторять его с задержкой на 1-2 слова. На втором этапе от ведомого требуется ответить на ключевые вопросы по этому тексту: «Кто? Что? Когда? Где? Почему? Как?» Количество этих вопросов будет варьироваться, в зависимости от их уместности в конкретной текстовой ситуации.

Особое внимание при ответах на вопросы отводится прецизионным словам, т.е. именам собственным, числительным и т.д.

Упражнение «Цепочка ассоциаций» на развитие ассоциативного мышления

Задача обучающегося — запомнить ряд не связанных между собой слов, например: «кот – солнце – телефон – стекло – машина — клей». Сделать это нужно, создавая собственную ассоциативную цепочку, которая поможет воспроизвести эти слова. В результате получается связный текст, который хорошо сохраняется в памяти, а сами слова извлекаются из него без особых проблем.

Лучше всего применять для целей запоминания яркие образы и неожиданные ассоциации: чем «круче» повороты сюжета в тексте, тем легче последующее воспроизведение. Впрочем, всегда лучше знать меру. Вот пример текста для приведенных выше слов: «Раннее утро. Огромный пушистый в крапинку кот грелся на солнышке. Внезапно в тишине комнаты раздалась трель телефона. Звонили из ГИБДД. Оказывается тонированное стекло, которое присмотрела жена, не годится для нашей машины. Нужно срочно отскабливать весь клей, на который его посадили».

Упражнение на создание мнемообразов

Мнемообраз – это устойчиво стабильный в вашем воображении образ, подобный системе хранения с несколькими отделениями. Исходная информация, которую нужно запомнить, сначала членится на отдельные элементы, а затем, эти элементы мысленно размещаются в разных отделениях системы хранения.

Существуют уже готовые мнемообразы, например, поезд или паровоз. В классическом варианте «поезда» есть паровоз с пятью прицепленными к нему вагонами: первый – красного цвета, второй – синий, третий – желтый, четвертый – зеленый, пятый – коричневый. Далее для запоминания информации ее нужно «рассадить» по вагончикам, предварительно разбив на части. Рассадка производится в той последовательности, в которой смысловые куски необходимо запомнить.

Считается, что мнемообраз «поезд» очень хорош для запоминания линейной информации типа чисел, дней недели, месяцев, и др.

Чтобы «собрать» рассаженную таким образом информацию, следует «пройти» по знакомому мнемообразу, вагон за вагоном, извлекая из каждого размещенные там части этой информации. Почему так легче запоминать информацию? Во-первых, она ассоциативно связывается с конкретной ячейкой хранения, во-вторых, каждая такая ячейка содержит небольшое количество информации, чтобы ее проще было извлечь.

Понятно, что пользоваться мнемообразом можно, только если вы заранее мысленно в деталях создали образ этого «поезда» у себя в голове.

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь

Источник

Основные упражнения для обучения синхронному переводу

ПЛАН

1. Выполните следующие упражнения:

Упражнение 1. Аудирование со счетом.

Для прослушивания предлагается аудиотекст или видеосюжет с текстом на иностранном языке. В течение 3-5 минут один студент из группы отчетливо и ритмично читает вслух: один, два, три, четыре и т.д. Затем другой студент из числа слушавших связно передает общее содержание текста на языке перевода. Это облегченный вариант упражнения через 1-2 занятия сменяется более сложным: общее содержание текста передает тот студент, который читал вслух. Упражнение тренирует навык одновременного восприятия и воспроизведения текста на двух языках.

Это упражнение называют также теневым повтором (англ. shadowing). Аудиотекст, записанный на кассету в медленном темпе, нужно повторять, отступая на 1-3 слова. Сначала это текст на родном языке, затем на иностранном. Начинать лучше всего со связанного текста, несколько сложнее делать эхо-повтор чисел и отдельных слов(список слесарных инструментов, медицинских терминов, продуктов питания). Когда медленный темп освоен можно переходить к эхо-переводу текстов с варьирующим темпом. Задача – следовать темпу оратора, не догоняя его и не отставая от него. Каждому из будущих переводчиков здесь придется решать свои, индивидуальные проблемы: кому-то будет трудно успевать за темпом, человек с повышенной речевой реактивностью будет проговаривать слова слишком быстро и догонять оратора, кто – то не сможет работать стабильно и долго. поэтому очень желательны индивидуальные тренировки с голосом преподавателя. Эхо-повтор с голоса, однако, имеет один недостаток: речь «оратора» и речь «переводчика» не расчленены, смешиваются в звучании, что создает психологические трудности, поэтому основная масса упражнений этого рода должна выполняться на основе аудиоматериала, который подается через наушники.

Упражнение 3.Восполнение недостающих компонентов структуры предложения или текста.

Все упражнения этого типа представляют собой восполнение недостающих компонентов структуры предложения или текста. Прогностические навыки необходимы переводчику-синхронисту по двум причинам. Во-первых, они нужны в тех случаях, когда речь подается человеку с купюрами: из-за сбоя в работе аппаратуры, по вине оратора (например, докладчик отвернулся от микрофона); или переводчика отвлекли, и он воспринял не весь текст. Во-вторых, навыки прогнозирования нужны, чтобы догадаться, какой текст последует за услышанным, так как переводчик вынужден переводить, не дождавшись завершения синтаксической или логической структуры.

4. Упражнения на прогнозирование можно разделить на два типа:

Тип 1. Восполнение купюр (cloze-exersicis).

Для этого в тексте, который подготовил преподаватель, намеренно убираются отдельные слова или словосочетания. Если текст записан на аудиокассету, отдельные фрагменты в нем стираются или выпускаются. Затем студенты слушают текст и восполняют пробелы — сначала без перевода. Начинать рекомендуется с самого простого, то есть с текста на родном языке:

Премьер-министр заявил, что не вел никаких … об отставке своих заместителей.

Основой контингент добровольцев не молодежь, а … которым за сорок.

Пять лет — срок …. но сделать за это время можно многое.

Ход конкурентной борьбы на Востоке в свою очередь зависит от политических и экономических … этой части мира.

Тип 2. Завершение структуры.

Задача завершить начатую фразу. Прогнозирование в этом случае однонаправленное, опорой служит только предшествующий контекст. Завершений может быть несколько, одновременно активизируются знания на определенную тему, а также закрепляются навыки сохранять логику высказывания.

Нет никакого сомнения, в том, что Россия никогда не пойдет на сокращение…

После воссоединения Германия столкнулась….

Даже если экономика и экология непримиримы…

До выборов в Нижней Саксонии было неясно, кто же будет соперником канцлера Коля на…

Свои версии один за другим могут высказать несколько студентов.

Упражнение 5. Синхронизация готового текста.

Готовый текст перевода аудиотекста раздается студентам.

Затем они через наушники слушают текст и зачитывают готовый перевод в микрофон так, чтобы не отстать от оратора и не забежать вперед. Можно предварительно прослушать аудиоматериал с текстом в руках, а затем уже воспроизвести звуконаложение. Здесь возможны два варианта:

— один студент выполняет упражнение, остальные помогают преподавателю контролировать качество;

— все студенты одновременно выполняют упражнение.

2. Разработайте по примеру выше подобные упражнения и предложите своим коллегам для выполнения. Для выполнения упражнений можно разбиться на пары.

3. Выполните письменный перевод философского текста с русского языка на украинский объемом не менее 2000 (по выбору студента)

Рекомендуемая литература

1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика. / И. С. Алексеева. – М.: Наука, 2000. – 271 с.

2. Арнольд И. В. Стилистика: Современный английский язык. / И. В. Арнольд. – М: Высшая школа, 2002. – 247 с.

3. Бархударов Л. С. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. – М.: Русский язык, 1975. – 311 с.

4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов. – М.: Прогресс, 1980. – 260с.

5. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В. В. Виноградов. – М.: Русский язык, 1963. – 275 с.

6. Виссон Л. Синхронный перевод / Л. Виссон. – М.: Прогресс, 1998. – 276 с.

7. Казакова Т. А. Практические основы перевода / Т. А. Казакова. – Спб.: Союз, 2001. – 211 с.

8. Комиссаров В. Н. Слово о переводе / В. Н. Комиссаров. — М.: Прогресс, 1973. – 256 с.

9. Крупнов В. Н. В творческой лаборатории переводчика. / В. Н. Крупнов. – М.: ВШ., 1976. – 157 с.

10. Латышев Л. К. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы её достижения / Л. К. Латышев. – М.: .Прогресс, 1991. – 248 с.

11. Латышев Л. К.Технология перевода / Л. К. Латышев. — М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 452 с.

12. Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод / Р. К Миньяр-Белоручев . – М.:Наука, 1980. – 176 с.

13. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика / Я. И. Рецкер. М.: ВШ., 1974. – 157 с.

14. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) / А. В. Федоров. — М.: Высшая школа, 1983. – 197 с.

15. Чернов Г. В. Теория и практика синхронного перевода / Г. В. Чернов. – М.: Просвещение, 1987. – 137 с.

16. Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. М.: ВШ., 1988. – 194 с.

17. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика / А. Д. Швейцер. М.: ВШ., 1973. – 227 с.

Практическое занятие 5

Универсальная переводческая скоропись (УПС)

ПЛАН

1. Понятие переводческой скорописи, разнообразие и синонимия используемой терминологии.

2. История возникновения и основные этапы развития переводческой скорописи

3. Место обучения переводческой скорописи в системе подготовки переводчика, или зачем она нужна?

4. Выбор типа переводческой записи

5. Методика разработки индивидуальной системы символов переводческой скорописи

6. Расположение переводческой записи на бумаге

7. Переводческие трудности, не снимаемые неязыковой фиксацией информации, и пути их преодоления

8. Система упражнений, направленных на обучение переводческой скорописи

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Понятие переводческой скорописи

Переводческую скоропись в контексте современных научных представлений можно определить как систему вспомогательных записей, используемую переводчиком при осуществлении различных видов перевода, в первую очередь – устного последовательного перевода.

В научной литературе такая система переводческой записи обозначается терминами «переводческая скоропись» (Р. К. Миньяр-Белоручев), «универсальная переводческая скоропись» (А. П. Чужакин), «переводческая нотация» (И. С. Алексеева) или «переводческая семантография» (Е. В. Аликина).

Названные термины часто используются как синонимы, ибо обозначают, по сути, одно и то же явление в переводческой деятельности. Однако по своей внутренней форме термины различны и, соответственно, по-разному расставляют смысловые акценты.

А именно, термин «скоропись» выдвигает на первый план высокий темп осуществления процесса фиксации информации; термин «универсальная» подчеркивает системный, надындивидуальный характер основных принципов, которыми руководствуется переводчик при ведении записи; термин «семантография» подчеркивает ориентацию процесса фиксации информации переводчиком не на языковую форму сообщения, а на его семантическую, содержательную сторону. Термин «переводческая нотация», используемый, в частности, И. С. Алексеевой, – специалистом, занимающимся переводом преимущественно на материале немецкого и русского языков, – представляет собой синоним термина «скоропись», восходящий к его немецкоязычному эквиваленту – Notizentechnik .

Признавая право на существование каждого из названных выше терминов, в дальнейшем мы будем оперировать наиболее традиционным и широко используемым сегодня термином переводческая скоропись.

История возникновения и основные этапы развития переводческой скорописи

Как особая система скоростной фиксации информации в процессе осуществления перевода переводческая скоропись имеет на сегодняшний день почти вековую историю, которая достаточно подробно изложена в лингвистической литературе, в частности, в работах И.С. Алексеевой, Е.В. Аликиной, А.П. Чужакина и др. В этой связи находим целесообразным перечислить здесь лишь основные вехи в развитии систем переводческой скорописи, оставляя их более подробное рассмотрение и изучение на самостоятельную проработку.

Как отмечают исследователи, в начале 20-го века использование или неиспользование записи при переводе считалось личным делом каждого переводчика. Как осознанно и профессионально используемый прием письменной фиксации информации при осуществлении устного перевода переводческая скоропись появляется в 30-х годах 20-го века, что связано с работой Лиги Наций. На заседаниях Лиги Наций предусматривались выступления на двух языках: французском и английском, причем перевод не прерывал выступление, а осуществлялся сразу после его окончания. В результате такой организации заседаний повысились требования к объему устно переводимых текстов, с одной стороны, и к точности перевода, с другой стороны. В 1941 году при Женевском университете создается профессиональная школа переводчиков, представителями которой разрабатываются основные правила ведения переводческой записи. Развитие данной школы связано в истории перевода с именами Ж. Эрбера и Ж.-Ф. Розана, М. Ледерер, Д. Селескович. Обучение переводческой скорописи при последовательном переводе осталось профилирующим направлением работы этой школы подготовки переводчиков и по сей день.

Наиболее известная русская версия системы переводческой скорописи была предложена Р.К. Миньяр-Белоручевым в 1969 году. В Германии развитие техники переводческой скорописи связано в первую очередь с именем Х. Матиссека (университет г. Гейдельберг), также предложившего в 70-е годы 20-го столетия свою комплексную систему переводческой записи.

Как показывает последовательное изучение и сравнение этих и некоторых других систем ведения переводческой записи, каждая последующая из них была своего рода усовершенствованной версией предыдущей. Каждая последующая система, с одной стороны, основывалась на ведущих принципах предыдущей, с другой стороны, – предлагала новые способы и стратегии фиксации информации, основанные на новых научных достижениях в области лингвистики, психологии и теории информации.

Так, Ж. Эрбер предложил заимствовать знаки и символы для ведения переводческой скорописи из других областей науки, а также сформулировал следующие правила ведения записи:

— начинать фиксацию с момента начала выступления;

— осуществлять логический анализ речи с помощью выделения;

— главного, подчеркивания, заключения в скобки;

— использовать в записи язык перевода;

— использовать аббревиатуры, сокращенно записывать

— перечеркивать при отрицании.

В 1956 году Ж.-Ф. Розан, последователь Ж. Эрбера, проиллюстрировал эти принципы в своей книге на конкретных примерах, предложил свои символы для обозначения отдельных грамматических категорий, в частности, времени и залога глагола, рода и числа существительного, а также сформулировал принцип вертикального расположения записи на бумаге.

Р. К. Миньяр-Белоручев, основываясь на уже существующих к тому времени системах неязыковой фиксации информации, разработал функциональную классификацию знаков переводческой скорописи, а именно, выделил предикативные, модальные символы, символы времени, символы качества и др.

В 80-е годы во Франции ученый-переводчик Д. Селескович описала с психолингвистических позиций мнемоническую функцию переводческой записи, т.е. роль записи в процессах запоминания, актуализации в сознании и последующего воспроизведения информации при устном переводе.

А. П Чужакин усовершенствовал принцип вертикализма, предложив ступенчато-диагональное расположение знаков на бумаге. В соответствии с его концепцией сначала следует записывать группу подлежащего, под ней правее – группу сказуемого, под ней правее – прямое дополнение, под ней правее – косвенное дополнение.

Однородные члены предложения следует фиксировать на бумаге столбиком, один под другим в порядке их следования в речи.

Е. Н. Сладковская выдвинула идею совершенствования принципа вертикализма, предложив опираться при ступенчато-диагональном расположении символов на бумаге не на синтаксическую, а на семантическую сторону высказывания, а именно: вначале фиксируется семантический субъект, под ним правее – действие, под ним правее – семантический объект [основные вехи истории переводческой скорописи даны по: Аликина, 2006: 12-18].

Таким образом, на основании вышесказанного можно заключить, что вся история переводческой скорописи со времени ее возникновения – 30-х годов 20-го века – до настоящего времени характеризуется постепенным переходом от использования языковых средств к неязыковой фиксации информации, постепенным смещением акцентов с языковой формы на уровень содержания и смыслового анализа информации.

Место обучения переводческой скорописи в системе подготовки переводчика,

или зачем она нужна?

Зачем нужна переводческая скоропись?

Прежде всего, письменная фиксация информации снижает нагрузку на память и помогает справиться со стрессом, вызванным высоким психическим и интеллектуальным напряжением в процессе осуществления устного последовательного перевода. Использование переводческой скорописи обеспечивает минимальные информационные потери при цельнотекстовом переводе сообщения большого объема, представляемого переводчику в устной форме.

Кроме того, переводческая запись – это своеобразный «черновик», на основании которого переводчик может восстановить все переводимые им тексты и подготовиться к дальнейшей работе в рамках данного мероприятия или на других мероприятиях по данной тематике с тем же или другим оратором.

Наряду с вышесказанным, переводческая скоропись – это и ответ на традиционный вопрос студентов: «Где держать руки в процессе осуществления перевода?» Ведение переводческой скорописи не позволяет прятать руки в карманы, излишне активно жестикулировать или скрещивать руки на груди (поза рассматривается психологами как сигнал замкнутости, неготовности к общению). Переводчик, который ведет нотацию, выглядит более «профессионально» и чувствует себя более уверенно.

Последнее обусловлено природой самого человека и базовыми принципами восприятия им информации: с древних времен человек, являясь частью материального мира, черпал из него информацию, и фиксировал ее, в свою очередь, на «материальных» носителях: в наскальной живописи, скульптуре, книгах и т.д. Это наиболее естественный и привычный для нас способ хранения и восприятия информации. Именно поэтому нам психологически комфортнее и легче читать книгу, которую мы держим в руках, чем текст с экрана.

Тактильное восприятие всегда помогает нам сконцентрировать внимание и, следовательно, снять стресс. Эта закономерность активно используется в дошкольной и коррекционной педагогике и психологии, можно вспомнить в этой связи четки и т.д.

Необходимо также отметить, что переводчик, фиксирующий речь оратора в письменной форме, ограничен ведением переводческой скорописи от посторонней, внешней, в первую очередь визуальной, информации, не относящейся к переводу, и ему легче сконцентрироваться на содержании текста, с которым он работает непосредственно в данный момент.

Из вышесказанного логично вытекает, что обучение ведению переводческой записи занимает сегодня значимое место в системе профессиональной подготовки переводчика в высшем учебном заведении. В каждом конкретном вузе время, посвящаемое обучению переводческой нотации, определяется учебными планами по одной или нескольким переводческим дисциплинам, а само обучение скорописи органично вписывается в общую систему подготовки бакалавров / специалистов / магистров. Однако при выборе времени, посвященного овладению навыком переводческой скорописи, необходимо учесть два следующих принципиально важных момента:

1. Основной предпосылкой успешного овладения навыком переводческой скорописи в процессе осуществления перевода является развитая оперативная и ассоциативная память. Следовательно, обучению переводческой скорописи должны предшествовать упражнения на мнемотехнику, т.е. на развитие памяти и овладение различными стратегиями и приемами запоминания. Система таких упражнений предлагается, в частности, в учебных пособиях по устному переводу И.С. Алексеевой.

2. Системное обучение переводческой скорописи должно предшествовать обучению последовательному переводу как виду перевода с использованием записи, с одной стороны, и переводческой практике, где от студента может потребоваться такое умение, с другой стороны. Иными словами, система подготовки переводчика должна быть выстроена таким образом, чтобы студент не сам, случайно, в силу внешних обстоятельств, а осознанно, под четким руководством и контролем преподавателя впервые взял ручку для ведения переводческой нотации. Ибо в этом случае не придется тратить время и силы на переучивание – преодоление спонтанно сформированного «неправильного» навыка.

Таким образом, навык ведения переводческой скорописи занимает значимое место в структуре профессиональной компетенции переводчика. Обучение переводческой скорописи должно базироваться на развитой памяти и мышлении обучающегося и предшествовать в системе подготовки переводчика обучению непосредственно последовательному переводу. Однако совершенствование навыка ведения переводческой скорописи продолжается на протяжении всего процесса обучения, а также в дальнейшей профессиональной переводческой деятельности.

Выбор типа переводческой записи

При наличии огромного количества методических разработок и научных трудов, посвященных технике переводческой скорописи, в переводческой практике по сей день параллельно сосуществуют несколько принципиально различных типов записи. Если в качестве критерия взять язык, на котором ведется запись, то, вслед за И. С. Алексеевой, можно выделить следующие три основные типа ведения переводческой скорописи:

1) запись, основанную на языке оригинала;

2) запись, основанную на языке перевода;

3) фиксацию информации неязыковыми знаками.

Каждый из обозначенных выше способов имеет как свои положительные стороны, так и свои недостатки. Рассмотрим их более подробно.

1. При ориентации на язык оригинала услышанный текст сокращенно записывается на том же языке, на котором он был представлен оратором. Преимущества такой фиксации: быстрота (при наличии соответствующего навыка) и отсутствие интеллектуального напряжения в процессе ведения записи. Основные недостатки этого способа: возможная потеря или искажение информации из-за множества сокращений и большие затраты времени на дешифровку текста, т.к. в процессе дешифровки необходимо прочтение текста большого объема, записанного быстро и часто, в связи с этим, неразборчиво.

Кроме того, при фиксации текста на языке оригинала переводчик в действительности затрачивает в два раза больше времени на восприятие текста. Парадоксально, но факт: в этом случае переводчик воспринимает текст как бы два раза. Первый раз текст воспринимается в устной форме как совокупность языковых знаков и преимущественно механически перекодируется в письменную форму. Второй раз, после окончания звучания и непосредственно перед началом перевода текста/его фрагментов тот же текст уже в письменной форме воспринимается переводчиком как зашифрованная информация, подлежащая декодированию, осмыслению и перекодированию на другой язык. Разумеется, что такое «двойное» перекодирование текста (из устной формы в письменную, а уже из письменной – в устную на языке перевода) нерационально в условиях дефицита времени при осуществлении последовательного перевода.

2. В случае ориентации на язык перевода при ведении переводческой записи преимуществом является уменьшение времени на воспроизведение текста на языке перевода, т.к. восстанавливая текст, переводчик уже не тратит время на поиск иноязычного эквивалента.

Основной недостаток заключается в том, что такая запись привязывает переводчика к практически дословному переводу текста на другой язык и часто не позволяет ему переформулировать фразу в соответствии с синтаксическими нормами и узусом языка перевода. Кроме того, не дослушав предложение до конца и не осмыслив его, переводчик не всегда может найти эквивалент отдельным словам, необходимый для передачи смысла в данном контексте. В результате при письменной фиксации информации на языке перевода текст перевода часто представляет собой в большей или меньшей степени «набор слов» с нарушением их семантической или синтаксической сочетаемости.

Таким образом, два обозначенные выше способа языковой фиксации информации плохи тем, что переводчик, фиксируя информацию словами, попадает в зависимость от языковой формы предлагаемого ему текста.

Цель же перевода – напротив, передача информации в иной форме, в форме иного текста, сформулированного в соответствии с нормами и узусом иного языка – языка перевода. И любое «калькирование» или приближение к языковой форме оригинала (даже

без нарушения нормы и узуса языка перевода!) часто делает невозможным верное декодирование информации носителем иного языка и культуры, мыслящим в рамках иной категориальной системы. Яркие примеры этому – безэквивалентные фразеологические единицы, слова-реалии, требующие пояснений, интертекстуальные отсылки, не понятные носителю иной культуры, и т.д. В упомянутых выше случаях задача переводчика – не дословный перевод, а, напротив, максимально возможное абстрагирование от формы оригинала и передача содержания иными языковыми (а, возможно, и неязыковыми) средствами.

3. Из вышесказанного логично вытекает, что процесс перевода по своей форме и структуре должен быть ориентирован, в первую очередь, на содержательную сторону сообщения. Решить эту задачу позволяет фиксация информации посредством неязыковых знаков, или символов. Основное преимущество данного типа фиксации информации состоит в том, что эта запись, в отличие от записи языковыми средствами, не устанавливает жесткой связи между содержанием текста и его лингвистической формой. Кроме того, фиксация информации символами невольно заставляет переводчика сосредоточить свое внимание на содержании текста оригинала уже на этапе восприятия, что существенно экономит время декодирования смысла на этапе перекодировки сообщения на другой язык. Первым действием переводчика при фиксации символами становится смысловой анализ, что обеспечивает минимальные информационные потери.

Наряду с вышесказанным такой способ фиксации информации является эффективным средством преодоления межъязыковой интерференции в процессе осуществления перевода. Опыт преподавания практического курса перевода 1-го иностранного языка на кафедре немецкого и скандинавских языков и перевода СПбГУЭФ позволил автору выявить следующую закономерность: как только студенты осваивают переводческую скоропись, в их устных переводах с использованием скорописи становится существенно меньше ошибок, вызванных интерференцией – взаимодействием между собой двух разных языковых систем. Например, это случаи, когда в переводе ошибочно сохраняется порядок слов оригинала, не типичный для языка перевода, выбирается та же, что и в оригинале, не характерная для языка перевода грамматическая форма: род, падеж, и т.д.

Эти наблюдения подтвердили и результаты достаточно длительного педагогического эксперимента, в ходе которого одни и те же тексты давались на перевод разным группам студентов. Одной из групп предлагалось перевести текст с использованием переводческой скорописи, другой – последовательно без записи, с листа или письменно. Результаты фиксировались. Посредством анализа полученных переводов выяснилось, что в случае использования скорописи у студентов наблюдалось меньше ошибок, вызванных интерференцией, не только на грамматическом, но и на лексическом уровне, в первую очередь в сочетаемости слов, а также в произношении.

Это дает нам основания предположить, что при переводе без скорописи остающаяся в оперативной памяти языковая форма текста оригинала, к которой переводчик постоянно мысленно возвращается, провоцирует интерференцию, не позволяя мышлению полностью «переключиться» на язык перевода. В случае же использования переводческой скорописи процесс речепорождения происходит принципиально иным образом. Отвечая себе на вопрос: «Что говорить?», переводчик не возвращается мысленно к языковой форме оригинала, т.к. информация зафиксирована посредством неязыковых знаков, символов, рисунков – древних форм кодирования информации, применявшихся еще в наскальной живописи. Задача переводчика в данном случае – только вербализовать эту информацию. Следовательно, мышление полностью «переключается» на язык перевода. Количество ошибок, вызванных интерференцией, существенно уменьшается. Все вышесказанное свидетельствует о том, что обучение переводческой скорописи целесообразно проводить с ориентацией на систему фиксации информации неязыковыми символами.

Для этого логичным представляется практическое знакомство с иными вариантами ведения нотации, в том числе описанными способами фиксации информации на языке оригинала и языке перевода. Рекомендуется обсудить преимущества и недостатки разных типов фиксации информации в парах или группах, выдвинуть свои гипотезы и обосновывать их. В качестве импульса для дальнейших размышлений и наглядного доказательства в пользу неязыковой фиксации информации можно провести следующий эксперимент. Студентам предлагается последовательно перевести несколько текстов, используя разные способы фиксации информации, записать их устные переводы на магнитофонную ленту или электронный носитель. Затем запись прослушивается в группе, коллективно проводится анализ сделанных ошибок и сравнение времени, затраченного на перевод.

Методика разработки индивидуальной системы символов переводческой скорописи

На практике переводческая скоропись представляет собой систему условных обозначений, которая постепенно вырабатывается и совершенствуется самим переводчиком как в процессе обучения, так и при осуществлении реальной переводческой деятельности.

Следует подчеркнуть, что даже на начальных этапах обучения знаки переводческой нотации не навязываются переводчику, ибо у каждого человека есть свои особенности ассоциативной памяти, своя логика мышления, свои образные представления о тех или иных явлениях. Символы переводческой нотации могут быть, на первый взгляд, даже странными. Например, одна из студенток обозначала нефть знаком О– (изображение сковородки), ибо нефть ассоциировалась у нее с маслом, растекающимся по сковороде (нем. Rohol). А изображение пружинки (рис. 1) обозначало у двух студентов два принципиально разных понятия. У одного из студентов символ обозначал «телефон» (по виду провода телефонов), у другого – «скотоводство» (хвостик поросенка).

|

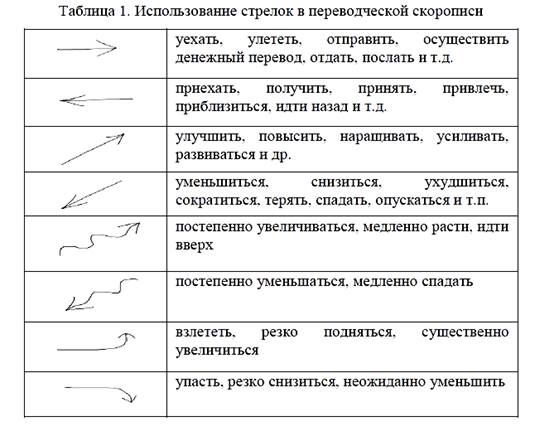

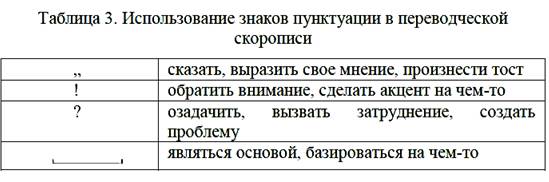

Наряду со стрелками в переводческой скорописи широко используются математические знаки и знаки пунктуации (см. табл. 2 и табл. 3 соответственно).

|

|

Субстантивировать глагольные знаки, в частности, знаки, представленные в таблицах 1 и 3, можно посредством их обведения в круг. Например, вопросительный знак в круге будет обозначать задачу, вопрос, сложность, проблему. Кавычки, обведенные в круг – речь, выступление, тост, обращение, поздравление, доклад, лекция, газета, заметка, статья и т.д. в зависимости от контекста.

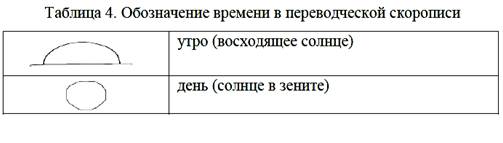

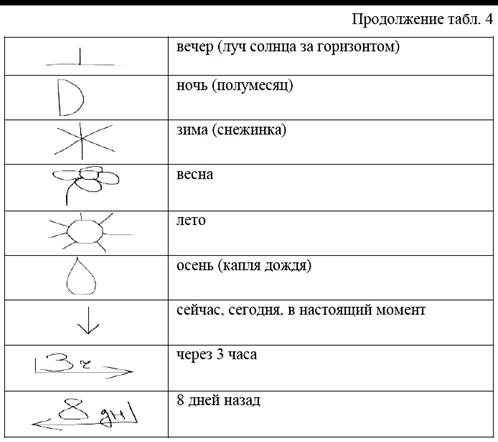

Время в переводческой нотации также предлагается фиксировать символами. Наиболее частотные и удачные, на наш взгляд, символы времени, предлагаемые в различных пособиях, а также придуманные самими студентами, представлены в табл. 4.

|

|

Дни недели рекомендуется записывать соответствующими цифрами, обведенными в круг. Так, понедельник будет обозначаться цифрой «1» в круге, четверг – цифрой «4» в круге и т.д.

Даты также записываются только цифрами, причем год сокращается в случае, если дата не отстоит от момента речи более чем на 50 лет. Например, 15 января 2008 года – 15.01.08; 26 марта 1994 года – 26.03.94 и т.д., 20 мая 2015 – 20.05.15, но 14 апреля 1915 – 14.04.1915.

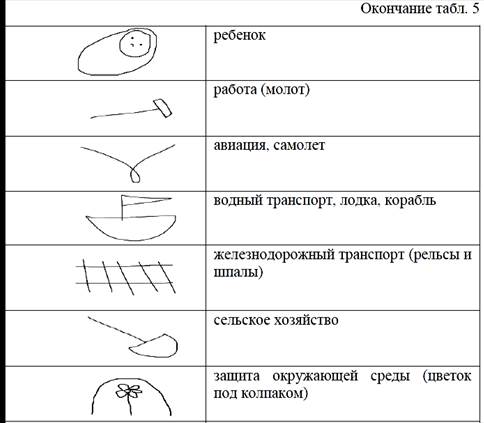

Наиболее частотные символы, используемые при переводе в экономической, а также политической сфере, представлены в табл. 5.

|

|

|

|

|

Помимо лексических значений, различные системы переводческой скорописи предлагают фиксировать условными знаками ряд грамматических значений. Примеры см. в табл. 6.

|

Однако, как показывает практика, символы, фиксирующие грамматические значения, довольно редко употребимы. Объясняется это феноменом языковой избыточности. Например, если в тексте указана дата проведения мероприятия, то информация о временной форме каждого отдельного глагола оказывается избыточной.

Более того, временные формы глагола не всегда отражают реальное время протекания описываемых событий. Грамматическая форма настоящего времени во многих языках может употребляться для выражения как будущего, так и прошедшего времени, например: «Поезд отправляется через 15 минут», «Шла она, шла, вдруг видит: стоит терем на опушке леса» и т.п.

Необходимо также отметить, что системы времен в грамматике разных языков часто принципиально не совпадают. В связи с этим одно и то же значение выражается, например, в одном языке грамматическими средствами, а в другом – лексическими. Достаточно вспомнить так называемые «предпрошедшие» времена в немецком и английском языках – Plusquamperfekt и Past Perfect, соответственно. Благодаря наличию этих временных форм значение предшествования одного действия другому в немецком и английском языках будет выражаться на грамматическом уровне. А в русском языке экспликация этого значения часто осуществляется посредством привнесения в текст дополнительных лексических единиц («прежде», «до этого», «ранее» и т.д.) или посредством полной синтаксической трансформации предложения, прежде всего, введения причастных и деепричастных оборотов.

Следовательно, говоря о так называемых «грамматических» знаках переводческой скорописи, необходимо отметить, что здесь важна не столько сама грамматическая форма, сколько содержательная сторона, смысл, который и нужно фиксировать. В противном случае переводческая скоропись может стать своего рода «шифровкой» грамматических форм и отношений в тексте, которая начнет «привязывать» переводчика к языковой форме оригинала, мешая выразить полученную информацию на языке перевода в соответствии с его иными грамматическими нормами.

Из приведенных выше примеров видно, что неязыковые знаки переводческой скорописи представляют собой своего рода метаязык. Причем знаки этого метаязыка, с одной стороны, позволяют абстрагироваться от языковой формы текста, зафиксировать лишь содержательную сторону сообщения. С другой стороны, знаки переводческой скорописи имеют много общего с языковыми знаками. В частности, это многозначность, синонимия, мотивированность, а также возможность их трансформаций и комбинирования для выражения новых смыслов. Вспомним в этой связи использование изображения квадрата («площадь», «страна», «территория» и т.д.) и примеры возможной трансформации этого изображения для обозначения других понятий (см. табл. 5).

При этом подчеркнем, что многозначность и синонимия знаков переводческой скорописи не являются ее недостатком, ибо устный перевод всегда осуществляется в рамках определенной тематической сферы, и для переводчика не составит труда вспомнить по ситуации, кто обозначен «головой» – президент страны, руководитель фирмы, главный врач больницы или директор школы.

Следует также отметить, что индивидуальная система символов переводческой скорописи всегда потенциально открыта, она пополняется в процессе переводческой практики. Поэтому с методической точки зрения самое важное в процессе обучения – не усвоить максимальное количество готовых знаков, а овладеть мыслительными стратегиями, позволяющими быстро придумывать знаки для новых понятий, в том числе трансформируя и комбинируя уже известные.

Расположение переводческой записи на бумаге

Наиболее удобным в современной методике обучения переводу считает

Источник