Часть IV

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ И МЕТОДИКА ЗАНЯТИИ С РАЗЛИЧНЫМИ КОНТИНГЕНТАМИ

Глава 22

ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО ГИМНАСТИКЕ

В ШКОЛЕ И ПТУ (Г «,

ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Планирование и учет — необходимое условие успешного ведения педагогического процесса.

Планирование помогает выделить основные и второстепенные задачи обучения, а также своевременно обнаружить и устранить имеющиеся недостатки. Оно предполагает определенную систему мероприятий, предусматривающих систематичность и последовательность в работе, хорошую организацию и необходимое содержание занятий. В плане должны быть определены перспективы процесса обучения и воспитания, а также сроки выполнения намеченных мероприятий. При планировании работы по гимнастике необходимо учитывать контингент занимающихся, а также задачи и условия занятий.

В зависимости от задач и специфики коллектива планирование учебной работы осуществляется на длительный период (перспективное планирование), на один год (годовое) и на короткие отрезки времени (полугодие, семестр, четверть). Работа по гимнастике в школах планируется по четвертям, в ПТУ и вузах — по полугодиям, в спортивных школах и в секциях коллективов физической культуры — по периодам подготовки. Планирование охватывает все вопросы учебно-воспитательной работы с занимающимися и последовательно направляет их усилия на решения стоящих перед ними задач. Важно, чтобы намеченные планом мероприятия были доступны занимающимся. Планы необходимо систематически про-

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

Основными документами планирования учебно-воспитательной работы являются: план работы, учебный план, программа, график учебного плана, рабочий план, план-конспект урока.

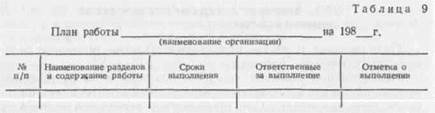

План работы

План работы — основной документ планирования, охватывающий все разделы работы. В средних школах и вузах его составляет старший преподаватель физического воспитания, в ПТУ — руководитель физического воспитания, в спортивных секциях, в спортивных школах — старший тренер. План обсуждается теми лицами, которые будут участвовать в его выполнении, и утверждается руководителем учреждения (директором школы, ПТУ, председателем коллектива физкультуры и т. п.). Обычно он составляется по такой форме (табл. 9).

План работы включает следующие разделы:

1. Организационная работа.Этот раздел включает вопросы комплектования учебных групп, подбора преподавателей и распределения обязанностей между ними, подготовки актива (инструкторов-общественников, судей), собрания, организационные совещания, проверки исполнения намеченных мероприятий, отчетов.

2. Учебно-методическая работа. Здесь предусматривается составление всех документов планирования и учета работы, расписания, намечаются мероприятия, направленные на повышение квалификации преподавателей, тренеров (открытые уроки, взаимопосещения).

3. Учебно-тренировочная работа.В этом разделе указываются сроки занятий секций, дни и часы их работы по группам (отделениям), вопросы составления календаря и положений о спортивных мероприятиях, плана сдачи норм комплекса ГТО, выделяются ответственные по видзм мероприятий.

4. Воспитательная работа.В этом разделе планируются мероприятия, направленные на повышение идейно-политического уровня учащихся и учителей: доклады, беседы и лекции, имеющие отношение к гимнастике и воспитанию занимающихся, встречи с мастерами гимнастики, призерами различных первенств. План данного раздела должен быть согласован с планом всей идейно-политической работы, которая проводится партийной, комсомольской, профсоюзной организациями данного коллектива.

5. Врачебно-контрольная работа.Указываются сроки медицинских осмотров занимающихся, преподавателей, консультации врача, специальные наблюдения и исследования, посещение врачом гимнастических залов, площадок для контроля за их санитарным состоянием, присутствие врача на соревнованиях.

6. Агитационно-массовая работа.Предусматриваются лекции ибеседы, показательные выступления, выпуск специальных стенгазет, массовые соревнования, посвященные торжественным датам, и другие мероприятия, способствующие пропагандированию гимнастики среди населения.

7. Финансово-хозяйственная работа.Этот раздел охватывает обеспечение занятий по гимнастике оборудованием и инвентарем, аренду и ремонт гимнастических залов и площадок, приобретение спортивных костюмов, эмблем, наглядных пособий и др.

В зависимости от задач и особенностей коллектива разделы плана и их содержание могут изменяться.

Учебный план

Учебный план составляется на весь срок обучения. При его составлении необходимо учитывать цели и задачи обучения, подготовленность занимающихся, возраст и состояние здоровья, материальную базу, климато-метеорологические условия и т. п. В зависимости от этого определять: 1) количество дисциплин, видов занятий и упражнений, подлежащих изучению, и последовательность их прохождения; 2) тематику теоретического курса; 3) количество часов, отводимых на каждую дисциплину, вид занятий, вид.упражне-ний, на весь срок обучения; 4) примерные сроки зачетов, экзаменов, соревнований.

При составлении учебного плана необходимо ориентироваться на общее количество часов, отведенных для занятий, и целесообразное их распределение по всем разделам.

Для всестороннего физического развития занимающихся и сдачи ими норм комплекса ГТО планируются занятия дополнительными видами: легкой атлетикой, лыжами, плаванием и др. Количество часов для них выделяется из общей суммы.

Таким образом, учебный план делится на две части — теоретическую и практическую с указанием количества часов на каждую часть. Зная учебный план, можно приступить к составлению программы.

Учебная программа составляется на те же сроки, что и учебный план, и определяет объем знаний, умений, навыков, которыми должны овладеть занимающиеся за весь период занятий. В ней определяется последовательность изучения и планирования учебного материала.

Программа составляется по следующему плану:

1. Название программы. Например: «Учебная программа по гимнастике для спортивной секции школы № . ».

2. Объяснительная записка. В ней определяются цели и задачи занятий, даются организационно-методические указания к про хождению материала программы.

3. Содержание программы. Оно излагается в такой же последовательности, как и в учебном плане: а) теоретические темы, б) практический материал, в) зачетные требования, г) рекомендуемая литература. В отличие от учебного плана во всех разделах перечисляются подробно упражнения, которые следует изучать.

Программу составляют после того, как будут определены задачи учебно-тренировочного процесса, контингент занимающихся, учебный план. При планировании содержания занятий целесообразно начинать с упражнений на основных гимнастических снарядах, акробатических упражнений, упражнений художественной гимнастики, указывая их объем. Далее указываются прикладные упражнения, ОРУ без предметов, с предметами, строевые упражнения и» наконец, зачетные требования для подведения итогов занятий в конце четверти, полугодия или года. Это могут быть отдельные элементы или целые комбинации, нормативы комплекса ГТО или определенного спортивного разряда. После того как будет выполнена вся подготовительная работа по отдельным разделам, можно перейти к написанию программы в целом по указанному выше плану.

Учебная программа и учебный план являются руководящими документами и, как правило, утверждаются руководителями организаций. Существуют государственные программы по гимнастике для ДСШ, программа физического воспитания учащихся учебных заведений профессионально-технического образования, программа физического воспитания учащихся средней школы и др. Преподавателю (тренеру) необходимо лишь составлять график учебного плана, рабочий план и конспект урока, руководствуясь государственными документами.

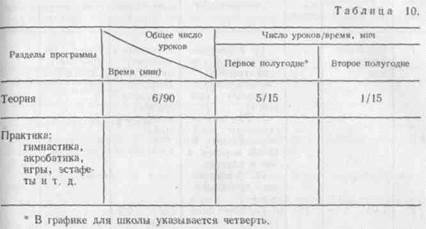

График учебного плана

График учебного плана конкретизирует учебный план и программу, организацию и порядок проведения занятий (как правило, в данном учебном году). График учебного плана составляется на основании учебного плана и программы и определяет: 1) содержание учебного материала, подлежащего изучению; 2) последовательность изучения видов упражнений; 3) систему контрольных уп-

ражнений и примерные сроки проверки их выполнения. Контрольные упражнения должны распределяться равномерно по периодам обучения, без перегрузки ими занимающихся в конце года. График учебного плана в школе составляется для параллельных классов, в ПТУ и вузе — для каждого курса (года обучения). Примерная форма графика учебного плана приводится в табл. 10.

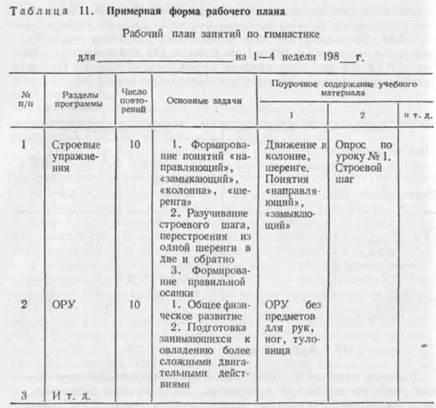

Рабочий план

Рабочий план представляет собой систематизированное изложение учебного материала программы, детально разработанного и расположенного в порядке возрастающей трудности. Рабочий план — это более детальное планирование хода и результатов учебного процесса. Составляется он на небольшие периоды времени на основании графика учебного плана для каждого класса в школе и для каждого курса (года обучения) в ГПТУ и вузе (табл. 11). В нем определяются: 1) количество упражнений, тематика теоретического, методического и практического курсов, подлежащих изучению на планируемый отрезок времени; 2) количество повторений каждого вида упражнений; 3) последовательность прохождения учебного материала; 4) точные сроки зачетов, экзаменов, прикидок, контрольных занятий, соревнований.

Учитывая общее количество занятий и особенности занимающихся, содержание каждого раздела программы необходимо разделить на отдельные темы и указать количество повторений каждой из них. Форма рабочего плана может быть различной. В связи с этим в практике работы этот документ называют по-разному: тематический план, календарный план, поурочный план и пр. Не следует принимать их за разные документы, все это формы рабочих планов.

|

|

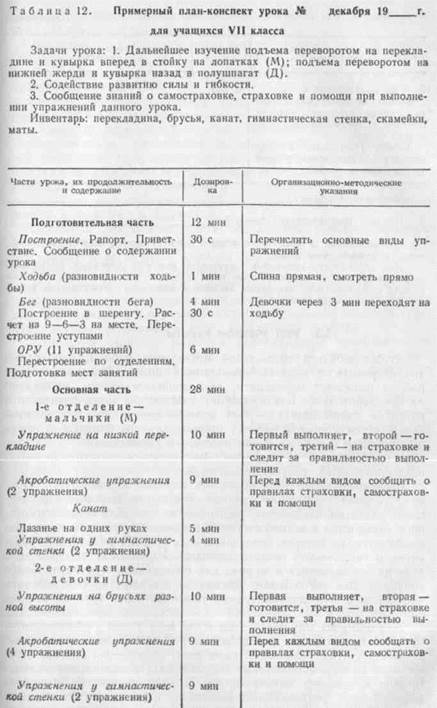

План-конспект урока

План-конспект урока наиболее полно раскрывает содержание, методику и организацию каждого занятия (табл. 12). Он составляется на основании графика учебного плана и рабочего плана и представляет собой звено в последовательной системе уроков физического воспитания занимающихся. В конспекте прежде всего определяются задачи урока, продолжительность его частей, чередование видов упражнений, их содержание, дозировка, основные построения и перестроения. Так как главные задачи решаются в основной части, то вначале определяется содержание и порядок проведения этой части. Затем подбираются нужные упражнения для подготовительной части, подводящие упражнения. Заключительная часть урока составляется исходя из содержания учебного материала урока, нагрузки и характера последующей деятельности занимающихся.

При составлении очередного конспекта урока необходимо учитывать результаты предыдущего занятия и вносить соответствующие коррективы.

При включении в урок игр и эстафет следует кратко излагать их содержание и условия проведения.

Для наглядности желательно дополнить конспект чертежами, рисунками, графическими изображениями. Кроме того, в соответствии с конспектом урока следует подготавливать наглядные пособия и ориентиры, облегчающие усвоение изучаемого материала,

Источник

Geum.ru

Содержание

Лекция № 14. Планирование и учет работы по гимнастике.

Предварительный учет

Текущий учет

Итоговый учет

Учебный план

Учебная программа

Рабочая программа

1. По характеру соревнования делятся на

2. Соревнования по гимнастике подразделяются на

3. Характер соревнований определяется положением о соревнованиях.

Подобный материал:

- Предложения в план мероприятий по вовлечению студентов и аспирантов высших учебных, 74.63kb.

- Конкурс научно-исследовательских работ «Психология в нашей жизни» Уважаемые педагоги,, 52.35kb.

- Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников средних профессиональных, 1237.33kb.

- Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников средних профессиональных, 1620.82kb.

- Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников средних профессиональных, 834.87kb.

- Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников средних профессиональных, 1445.89kb.

- Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников средних профессиональных, 897.38kb.

- Н. С. Присяжный Авторский коллектив, 8006.27kb.

- Пособие 2007 одобрено цикловой комиссией «Общие гуманитарные и социально-экономические, 1914.79kb.

- Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников средних специальных, 387.62kb.

Лекция № 14. Планирование и учет работы по гимнастике.

1. Значение и задачи планирования учебной работы по гимнастике.

2. Учет. Виды учета.

3. Характеристика документов планирования.

Планирование. Планом учебной работы по гимнастике для данного состава занимающихся в заданных условиях должны быть определены:

1. Конкретные задачи (уровень развития двигательных качеств, объем и качество овладения двигательными навыками, объем и глубина знаний и умений) на различные отрезки времени. Следует отметить, что определить уровень развития физических, а тем более волевых качеств, которого может достигнуть занимающийся за одно занятие гимнастикой, довольно трудно. Поэтому лучше такие задачи планировать на более продолжительные отрезки времени. Что касается объема и качества овладения двигательными навыками, то постановка конкретных задач, даже для одного занятия, вполне допустима.

2. Содержание учебного материала на различные отрезки времени.

3. Последовательность прохождения учебного материала. Причем определяется как последовательность изучения упражнений в пределах одного вида, так и последовательность или параллельность прохождения различных упражнений.

4. Наиболее рациональные интервалы между занятиями в целом и повторениями упражнений на различных этапах формирования двигательных навыков и совершенствования физических качеств.

5. Оптимальные режимы занятий, обеспечивающие сохранение высокой работоспособности занимающихся в процессе каждого занятия и наивысшую спортивную форму в нужное время.

Учет. Однако, как бы хорошо ни была спланирована работа, без учета результаты ее будут малоэффективны.

1. Отношение занимающихся к занятиям.

2. Динамику физического развития и состояния здоровья занимающихся.

3. Степень спортивно-технической подготовки.

4. Объем и глубину знаний, полученных занимающимися в результате занятий и самостоятельной работы.

В практике работы по гимнастике применяются три вида учета: предварительный, текущий и итоговый.

Предварительный учет предусматривает получение необходимых данных, которые помогут сформировать представление о контингенте занимающихся.

К ним относятся: возраст, результаты медицинского осмотра, результаты проверочных испытаний, определяющих уровень развития ведущих для гимнастики двигательных способностей (силы, гибкости, координации движений и прыгучести), показатели антропометрических измерений. Все данные фиксируются в журнале или личной карточке спортсмена. По результатам предварительного учета формируются учебные группы. В дальнейшем при составлении данных предварительного учета и последующих испытаний можно проследить динамику спортивно-технического роста занимающихся.

Текущий учет предназначен для контроля за ходом учебно-воспитательного процесса, состоянием здоровья, ростом спортивно-технической и физической подготовленности, развитием способностей гимнаста и его воспитанности. Данные текущего учета позволяют своевременно вносить нужные коррективы в планирование и методику проведения занятий, применять дифференцированный, индивидуальный и личностный подход в учебно-тренировочном процессе.

Итоговый учет проводится по завершении определенного этапа тренировочной работы. Он дает возможность объективно судить о достигнутых результатах совместной работы тренер — ученик, оценить правильность планирования, наметить перспективу дальнейшей работы.

Таким образом, учет объективно отражает правильность выбора средств, форм и методов ведения занятий, стимулирует творческую мысль педагога-тренера. Анализ документов учета — весьма действенная форма проверки работы каждого преподавателя, выявления лучших из них.

Документами планирования являются: учебный план, учебная программа, рабочий план, рабочая программа, план-конспект занятия.

Учебный план, составляемый на весь период учебно-тренировочного процесса, определяет: количество дисциплин (видов упражнений), подлежащих изучению, и время их прохождения; тематику теоретического курса; количество часов, отводимых на каждую дисциплину; вид занятий на весь срок обучения; примерные сроки зачетов, экзаменов, прикидок, соревнований; расписание занятий.

Учебная программа, составляемая на те же сроки, что и учебный план, определяет: содержание учебного материала; зачетные нормативы.

Рабочий план, составляемый на сравнительно короткие отрезки времени (четверть, семестр, тренировочный период, цикл), определяет: количество видов упражнений, подлежащих изучению на планируемом отрезке времени; количество часов или занятий, отводимых на каждый вид упражнений (тему); последовательность прохождения учебного материала; точные сроки зачетов, экзаменов, прикидок, соревнований; расписание чередования видов упражнений на занятиях.

Рабочая программа, составляемая на такое же время, как и рабочий план, определяет: содержание учебного материала по темам, согласно рабочему плану; последовательность изучения упражнений в каждом их виде.

План-конспект, составляемый на одно-два занятия вперед, определяет: конкретные задачи данного занятия; подробное содержание всех упражнений данного занятия; последовательность проведения упражнений; количество времени (в минутах), отводимого на каждый вид упражнений.

Основными исходными документами планирования учебно-тренировочного процесса являются учебный план и учебная программа. На основе этих документов составляются: рабочий план, рабочая программа и план-конспект занятия. Таким образом, учебный план и учебная программа являются руководящими документами и, как правило, утверждаются вышестоящими органами управления. На долю преподавателя гимнастики выпадает составление остальных трех документов: рабочего плана, рабочей программы и плана-конспекта занятия.

Лекция № 15. Организация и проведение массовых мероприятий по гимнастике.

1. Подготовка и проведение соревнований.

2. Программа соревнований.

3. Положение о соревновании.

4. Возраст участников. Допуск участников к соревнованиям.

5. Порядок выступления в соревнованиях команд и участников.

6. Продолжительность соревнований.

7. Определение победителей.

8. Участники и победители финальных соревнований.

9. Права и обязанности участников.

Соревнования возглавляет главная судейская коллегия. В нее входят главный судья соревнований, его заместители (в том числе врач соревнований) и главный секретарь. Они назначаются организацией, проводящей соревнования.

Судейские бригады в отдельных видах многоборья возглавляют старшие судьи (арбитры). Количество судей в бригаде зависит от масштаба и уровня соревнований и может быть от одного до шести человек.

На соревнованиях могут работать апелляционное жюри и просмотровая комиссия. В состав апелляционного жюри входят представители организации, проводящей соревнования, главный судья, его заместители (по судейству) и арбитры на видах многоборья. Апелляционное жюри следит за выступлением гимнастов и решает все спорные вопросы, возникающие в процессе соревнований (помимо тех, которые решаются главной судейской коллегией). В просмотровую комиссию входят судьи, контролирующие работу отдельных судейских бригад и каждого судьи. Возглавляют эти комиссии их председатели.

Все члены судейской коллегии, наряду с представителями команд, тренерами и участниками соревнований, имеют свои права и обязанности.

В успешном проведении соревнований одно из ведущих мест принадлежит секретариату. От его работы во многом зависит деятельность всех служб на соревнованиях. Их успешная совместная работа приводит, в конечном счете, к четкой организации и проведению гимнастического праздника. Секретариат на соревнованиях по гимнастике возглавляет главный секретарь.

Проведение соревнований обеспечивается большим количеством служб. Успешная работа каждой из них приводит к четкому, слаженному проведению соревнований, которые в настоящее время представляют собой не только собственно соревнования спортсменов, но и высоко эмоциональное зрелищное мероприятие.

Оргкомитет проводит большую предварительную работу. Его функции разнообразны, и от того, как они будут реализованы, зависит успех в проведения соревнований. Для их решения назначаются члены оргкомитета, которые на совещаниях регулярно информируют о ходе выполнения порученной им работы.

Мандатная комиссия проверяет наличие документов у каждой команды и участников соревнований в соответствии с требованиями, предусмотренными положением и правилами соревнований.

На первом совещании представляются руководящие органы соревнований, сообщаются результаты работы мандатной комиссии и других служб, обеспечивающих проведение соревнований, уточняются отдельные пункты положения, даются необходимые разъяснения по судейству, сообщается график и порядок проведения соревнований и опробования снарядов, рассматриваются вопросы, связанные с порядком открытия и закрытия соревнований и с ритуалом награждения.

Совещание судей проводится до открытия соревнований, а также ежедневно перед началом и после их окончания. На них уточняется список судей, даются необходимые разъяснения по судейству соревнований, рассматриваются другие организационные вопросы.

Судейский семинар проводится перед началом соревнований. Он способствует формированию единого взгляда на трактовку правил. В конце семинара осуществляется контроль за знаниями судьями правил соревнований. Кроме того, судейские бригады проводят работу по судейству на официальном опробовании.

Соревнования по гимнастике начинаются с торжественного открытия. Оно должно быть непродолжительным по времени, с обязательным ритуалом подъема флага. Подъем Государственного флага сопровождается исполнением Государственного гимна.

Ежедневно, перед началом и после окончания соревнований, проводятся совещания судей совместно с представителями команд, на которых объявляется порядок предстоящих соревнований текущего дня, и подводятся итоги прошедшего дня соревнований.

Информацию о ходе соревнований зрители, представители команд, тренеры, судьи и участники получают от судьи-информатора, на специальном стенде или на электронном табло.

Награждение победителей проводится сразу после окончания данного вида соревнований. Вначале награждаются команды-победительницы, затем победители в многоборье и в конце соревнований — победители в отдельных видах многоборья. Одновременно с награждением участников награждаются и тренеры. В процессе награждения соблюдается торжественный ритуал.

В конце соревнований проводится заключительный парад. На нем могут быть объявлены итоги общекомандного первенства, проведены награждения специальными призами, выступления официальных руководителей соревнований, спуск флага абсолютными победителями соревнований под соответствующее музыкальное сопровождение.

В программу открытия и закрытия соревнований могут быть включены показательные выступления. После окончания соревнований представители команд получают итоговые материалы.

Судейство современных соревнований представляет большую сложность. Поэтому судьям создаются благоприятные условия для успешной работы, проводится предварительная подготовка к судейству. Она заключается в детальном изучении (уточнении) правил и программ соревнований, дополнительных спец требований и техники наиболее сложных гимнастических упражнений.

Каждый судья оценку за выполнение упражнений участником выводит самостоятельно, показывает ее путем поднятия судейских указок или посредством судейских записок передает арбитру, который выводит окончательную оценку.

Правила выведения окончательной оценки: при двух судьях — среднее арифметическое; при трех судьях — средняя оценка; при четырех и шести судьях — отбрасываются самая большая и самая маленькая оценки и из оставшихся оценок выводится среднее арифметическое. Между оценками судей предусматриваются допустимые расхождения. В случае, когда они оказываются больше допустимых, арбитр собирает бригаду и после обсуждения расхождений оценки уточняются. Упражнение оценивается исходя из 10 баллов с точностью до 0,1 балла.

При выполнении упражнений могут быть допущены мелкие (0,1 балла), средние (0,3 балла) и грубые (0,5 балла) ошибки. Каждый судья по-своему фиксирует все допускаемые гимнастами ошибки, как общие, так и в технике исполнения; определяет группы трудности и их замены; производит надбавки за виртуозность, риск и оригинальность; учитывает ошибки композиции, наличие спец требований, пропуск или искажение элемента, соединения и др.

Деятельность судьи на соревнованиях, помимо оценки упражнений, имеет большое воспитательное воздействие на участников и зрителей. Поэтому от него требуется максимум внимания и объективности.

Массовые соревнования посвящаются какой-либо знаменательной дате и проводятся ежегодно по календарю Главного управления народного образования, районных и городских спортивных комитетов, обкомов профсоюзов, военкоматов, по плану низовых физкультурных организаций и носят лично командно коллективный характер. Этот вид соревнований может проводиться по классификационной программе категории. Б, по облегченной или сокращенной программе, а также составленной из упражнений, включенных в учебно-тренировочные занятия. С большим интересом проходят соревнования «с листа», когда программа объявляется непосредственно перед их началом.

Соревнования проводятся в соответствии с руководящими документами (календарь, программа, положение и правила соревнований) и рабочими документами (заявки, график соревнований и рабочие протоколы).

Массовые соревнования можно проводить по официальным и упрощенным правилам, например, предоставлять вторую попытку и засчитывать лучшую из них, судить по пятибалльной системе и т. д.

Возможно проведение соревнований без ограничения количества участников от каждой организации. Это позволяет привлекать к соревнованиям всех желающих и не ограничивать одинаковыми количественными нормами разные по масштабам низовые физкультурные коллективы. В этих случаях в системе подсчета результатов большие цифры можно заменить очками или применить среднеарифметический показатель. Так можно проводить заочные массовые соревнования, а также без четкой регламентации участников по полу. В этом случае (если у юношей сохраняется на два вида больше) результаты девушек в многоборье (независимо от набранного количества баллов) умножаются на уравнительный коэффициент 1,5.

Награждение победителей массовых соревнований также проходит в торжественной обстановке. В отдельных случаях допускается проведение награждения на общем построении или торжественном собрании организации и т. д. Результаты их доводятся до всего коллектива, от которого выступали гимнасты.

Непосредственное руководство соревнованиями осуществляют главный судья и главный секретарь. К судейству привлекаются инструкторы физической культуры, инструкторы-общественники, а также лучшие бывшие гимнасты спортсмены.

Перед началом соревнований они проходят инструктаж (семинар), так как проведение и судейство массовых соревнований имеют свои специфические особенности.

На массовых соревнованиях лучше всего использовать сводный протокол-заявку. В нем обязательны виза врача о допуске участников к соревнованиям, подпись руководителя и представителя организации, от которой выступают гимнасты. В протоколе, по ходу соревнований, выставляются оценки участникам, подсчитывается окончательный результат каждого из них и команды в целом. После завершения соревнований на одном виде многоборья старший судья передает протокол на следующий вид.

Подготовка судейских кадров проводится в городском, республиканском и всесоюзном масштабах. При проведении судейских семинаров слушатели сдают экзамен и при выполнении требований практического судейства получают право на присвоение соответствующей категории (республиканской, всесоюзной). Звание судьи международной категории присваивается Международной федерацией гимнастики (ФИЖ)

Кроме того, большая работа по подготовке судей по гимнастике проводится в специальных учебных заведениях. Навыками судейства гимнасты также овладевают в процессе учебно-тренировочных занятий.

1. По характеру соревнования делятся на:

а) личные, когда результаты засчитываются каждому участнику отдельно;

б) командные, когда результаты отдельных участников, засчитываются только команде;

в) лично-командные, когда результаты засчитываются отдельным участникам и команде.

2. Соревнования по гимнастике подразделяются на:

а) классификационные, проводимые строго в соответствии с Единой классификационной программой и правилами соревнований;

б) неклассификационные, проводимые по специальной программе.

3. Характер соревнований определяется положением о соревнованиях.

Программа соревнований состоит из обязательных и произвольных упражнений, либо только из обязательных, или только из произвольных упражнений.

Обязательные упражнения для классификационных соревнований утверждаются Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров.

Произвольные упражнения составляются гимнастом с учетом требований к их содержанию, изложенных в настоящих правилах.

На классификационных соревнованиях в каждом виде обязательной программы выполняется одно упражнение. Если упражнений в программе каждого вида несколько, жребием определяется то, которое должно выполняться всеми участниками данного разряда. Жеребьевка упражнений производится за две недели до первого дня соревнований.

Положение составляется организацией, проводящей соревнование, в соответствии с настоящими правилами. Положение определяет характер, цели и задачи соревнования, руководство соревнованием, его программу, время и место проведения, состав команд, порядок определения личного и командного первенства, награждение победителей, организационные вопросы и т. д.

Положение рассылается не позднее, чем за три месяца до начала соревнований.

1. К участию в соревнованиях допускаются гимнасты, имеющие специальную подготовку и получившие разрешение врача.

Гимнаст имеет право выступать по присвоенному ему спортивному разряду, а также на разряд выше или ниже.

2. Мальчики и юноши могут выступать по установленной для них классификационной программе: по программе III юношеского разряда не моложе 9 лет; по I и II юношеским разрядам не моложе 10 лет.

Юноши могут выступать по любому юношескому разряду до 17 лет включительно.

Юноши могут быть допущены к соревнованиям по программе III разряда с 12 лет (независимо от выполнения юношеских разрядных норм); по программе II разряда — с 13 лет; по программе I разряда — с 15 лет; по программе кандидатов в мастера — с 17 лет и по программе мастеров спорта — с 18 лет.

Возраст определяется по годам рождения, без учета дня и месяца рождения.

К участию в соревнованиях взрослых допускаются гимнасты с 18 лет.

Для участия в соревнованиях гимнасты распределяются по командам (группам), сменам и потокам. Команды формируются на основе принадлежности участников к той или иной организации.

Каждую команду возглавляет капитан, который обязан наблюдать за порядком и передвижением команды. Он занимает место на правом фланге команды.

Порядок выхода команд для участия в соревнованиях определяется заблаговременно жеребьевкой. В отдельных случаях жеребьевка проводится, непосредствен, но перед началом соревнований.

Очередность выступления участников в каждом виде соревнования определяется накануне соревнований представителем организации. В сборных командах, порядок прохождения первого вида определяется жеребьев кой, проводимой заблаговременно, либо перед началом соревнований; в этом случае при прохождении второго вида первым выполняет упражнение второй по жребию участник, на третьем виде — третий и т. д.

Соревнования взрослых должны заканчиваться не позднее 23 часов, а детские и юношеские — не позднее 21 часа. Между проведением соревнований по обязательной и произвольной программе рекомендуется однодневный перерыв. В отдельных случаях соревнования взрослых гимнастов могут проводиться два дня подряд.

Командное первенство определяется по результатам зачетных участников в каждом виде гимнастического многоборья. Состав команды во всех видах многоборья должен быть один и тот же.

В отдельных случаях результаты командного первенства могут выводиться по сумме баллов зачетных участников по многоборью.

В тех случаях, когда в составах команд выступают гимнасты различных разрядов, для определения командного первенства результаты участников умножаются на разрядный коэффициент. Разница между коэффициента ми смежных разрядов не должна превышать 0,05. Минимальный коэффициент— 1. Если в командах имеются гимнасты, выступающие по обязательной и произвольной программе, и гимнасты, выполняющие только обязательную программу или только произвольную, то участники, выступающие по одной программе, соревнуются два дня, повторяя свою программу во второй день.

В тех случаях, когда по положению участвующие организации выставляют несколько команд различных разрядов, причем в каждой команде представлены участники одного разряда, то для определения командного первенства учитывается сумма баллов всех зачетных участников без применения разрядного коэффициента.

При оценке менее 8 баллов (при зачете в отдельных видах) или менее 80% возможных баллов при зачете по многоборью при определении командного первенства результаты этих участников идут без умножения на коэффициент.

Если командное первенство определяется без применения разрядного коэффициента, то в зачет команде идут любые результаты участников.

Победителями личного первенства в каждом разряде являются гимнасты, набравшие наибольшую сумму баллов по многоборью.

При равенстве баллов гимнасты занимают одинаковые места.

Положением может предусматриваться возможность определить победителем только одного из гимнастов по дополнительным условиям.

В соревнованиях с командным зачетом личное первенство в отдельных видах и в многоборье определяется по результатам участников, показанным в командных соревнованиях. Положением может предусматриваться также проведение дополнительных финальных личных соревнований.

К финальным соревнованиям в отдельных видах допускаются б—8 гимнастов, имеющих в данном виде лучшие результаты. В соревнованиях по многоборью допускаются от 6 до 16 лучших многоборцев, К участию в финальных соревнованиях по многоборью допускаются гимнасты, набравшие не менее 80% возможных баллов, а в отдельных видах не менее 90%.

При равной сумме баллов для допуска к финальным соревнованиям по отдельным видам преимущество имеет гимнаст, получивший большую сумму баллов в предварительных соревнованиях по многоборью, а для допуска к финальным соревнованиям по многоборью преимущество получает гимнаст, имеющий большое количество высших оценок.

Кроме установленного положением количества финалистов, в каждом виде определяются по два запасных гимнаста. Запасные участники должны быть готовы к выступлению в соревнованиях.

Гимнаст, получивший право участвовать в четырех и более видах, может отказаться от выступления более чем в трех видах; об этом он должен сообщить в судейскую коллегию сразу же после объявления списка финалистов.

Гимнасты, допущенные к финальным соревнованиям, обязаны в них участвовать, в противном случае их результаты снимаются с личного и командного зачета. Участник может быть освобожден главной судейской коллегией от финальных соревнований только по уважительной причине.

В финальных соревнованиях выполняются только произвольные упражнения. Гимнасты имеют право повторить свои произвольные упражнения, выполненные в соревнованиях по многоборью.

Победители финальных соревнований определяются путем сложения полу суммы результатов предварительных соревнований с результатом, показанным в финале.

В опорных прыжках для определения результатов финальных соревнований берется полу сумма двух оценок за два финальных прыжка. Положением о соревновании может быть установлен и другой способ определения победителя.

Участники соревнований обязаны:

а) строго соблюдать нормы поведения и этики советского спортсмена, как на местах проведения соревнований, так и вне них;

б) знать правила и положение о соревнованиях и неуклонно их выполнять;

в) быть вежливыми и выдержанными по отношению к судьям, участникам соревнований и зрителям.

Участник может быть снят с соревнований главным судьей за недисциплинированность, нарушение норм поведения и в случае явной неподготовленности к соревнованиям.

Участникам всех команд для опробования снарядов перед выполнением упражнений в каждом виде соревнований отводится равное время из расчета 30—40 сек. на участника.

По вызову старшего судьи участник подходит к снаряду, принимает основную стойку и приступает к выполнению упражнения.

Участник имеет право обращаться к старшему судье через капитана команды или тренера, а в главную судейскую коллегию — через представителя команды.

Участник должен быть готовым к соревнованиям за 15 мин. до начала его смены.

Источник