- Фитнес-мифы: кардио, пульс и зона жиросжигания

- Гликоген

- В сумме:

- В чем проблема?

- Пример

- Обычное медленное кардио — бесполезно?

- Выводы

- Расчёт пульсовых зон “по науке”

- Что такое пульсовые тренировочные зоны?

- Расчет пульсовых тренировочных зон

- Как проводится диагностика?

- 5 основных тренировочных пульсовых зон

- Разминочная зона

- Аэробные зоны 2 и 3 (ЧСС 80-95% от АнП уд/мин)

- Развивающие зоны 4 и 5 (ЧСС 95-110% от АнП уд/мин)

- Пульсовые зоны. Как определить и в какой лучше тренироваться

- T1. Легкая аэробная — разминка/заминка (60-75% от ЧССmax)

- T2. Умеренная аэробная — восстановительные кроссы (75-84% от ЧССmax)

- T3. Смешанная — длительные и развивающие кроссы (82-89% от ЧССmax)

- T4. Пороговая: темповый бег, длинные интервалы (88-94% от ЧССmax)

- T5. Максимальная: интервалы, ускорения (92-100% от ЧССmax)

Фитнес-мифы: кардио, пульс и зона жиросжигания

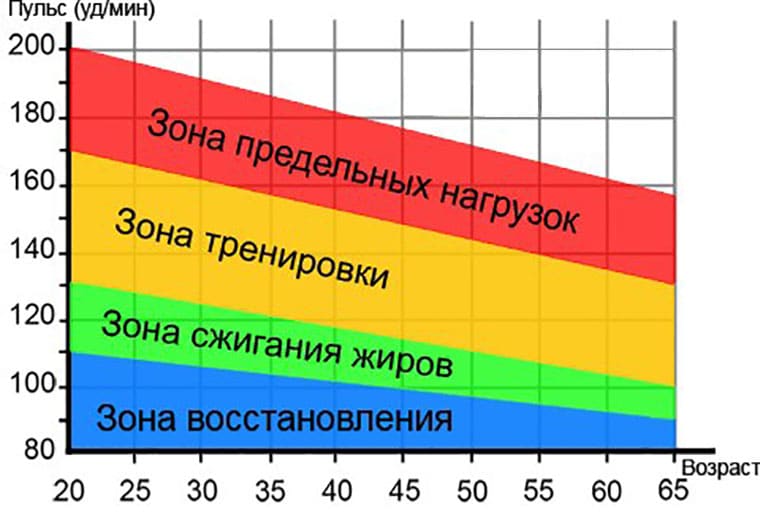

На любом кардио-тренажере есть таблица, которая показывает связь пульса и сжигания жира и особенно отмечает «зонау жиросжигания». В чем суть: когда вы поддерживаете пульс в диапазоне 55-65% от максимального, вы будете сжигать намного больше жира, чем на тренировке с высоким пульсом. Это заставляет людей думать, что для похудения нужно заниматься только в этой пульсовой зоне и именно она помогает сжечь жир.

Чтобы понять, почему это миф, посмотрим, как тело использует энергию во время кардио-тренировок. Организм получает энергию из двух источников: жир и запасы гликогена в мышцах и печени. Важно, что практически при любом пульсе тело сжигает и углеводы, и жиры, но доля каждого источника будет меняться, в зависимости от интенсивности тренировки.

Когда вы идете или бежите легкой трусцой, неспешно крутите педали и можете это делать долго без одышки и мокрой майки, интенсивность тренировки низкая. Основной источник топлива для работы — жир. Превращение жира в топливо занимает больше времени, потому что для этого нужно много кислорода. Зато на этом источнике энергии можно и работать очень долго — часами — и не чувствовать усталости.

Гликоген

Если вы ускоряетесь, начинаете крутить педали или бежать быстрее, пульс поднимается, воздуха не хватает, вы начинаете дышать чаще и уже не можете разговаривать во время тренировки. В этот момент организм переключается на другую, более быструю передачу. Он переходит на топливо, которое дает энергию быстрее — на углеводы. За это быстрое топливо мы расплачиваемся быстрым утомлением — бежать на максимальной скорости можно очень недолго.

В сумме:

- При самой легкой активности (очень медленная ходьба) энергия почти на 100% поступает из жира.

- При самой тяжелой тренировке (очень быстрый бег) энергия почти на 100% поступает из углеводов.

- Между этими двумя крайностями на любой кардио-тренировке горят и жиры, и углеводы. Ускоряясь, мы начинаем сжигать пропорционально меньше жира и больше — углеводов. Замедляясь, мы снова начинаем сжигать больше жиров.

В чем проблема?

Таким образом, есть частота пульса, при котором самый высокий процент сжигаемых калорий — из жира. Это породило идею необходимости заниматься только в «жиросжигающей зоне».

Но то, что в процентном соотношении используется больше жира, не значит, что тратится много жира в абсолютном выражении.

Пример

- Вы медленно идете со скоростью 3 км/час и тратите 5 ккал/мин. Вы сожгли 300 калорий, и почти все они — из жира.

- Вы бежите со скоростью 9 км/час и сжигаете 15 ккал/мин. Вы сожгли 900 калорий, но доля жира — только половина. В процентном соотношении вы сожгли меньше жира, но в абсолютном — 450 калорий, и это больше. Очевидно, что мы сжигаем больше калорий, когда тренируемся интенсивно.

Лайл Макдональд пишет:

Кардио-тренировки высокой интенсивности могут быть более эффективными для похудения. В этих условиях вы истощаете запасы гликогена, поскольку углеводы — основной источник топлива. Но после тренировки в состоянии покоя организм будет сжигать больше жира, а поступающие с едой углеводы пойдут в гликоген. Но, по большому счету, все сжигаемое на тренировке менее важно, чем то, что вы сжигаете на протяжении всего дня (то есть, находитесь в дефиците калорий).

Обычное медленное кардио — бесполезно?

То, что жиросжигающая зона и быстрое похудение не связаны между собой, не значит, что такое кардио — бесполезно.

Во-первых, это безопасный способ дополнительно потратить немного калорий, чтобы не ограничивать слишком строго калорийность еды.

Во-вторых, это способ активного восстановления после силовой тренировки (в отдельный день). В организме улучшается кровообращение, в мышцы поступает больше питательных веществ и из них выводятся быстрее продукты распада.

В-третьих, это контроль над перетренированностью. Если у вас много силовых тренировок, дополнительное высокоинтенсивное кардио (интервалы и прочее) — не лучшая идея ни для мышц, ни для суставов, ни для ЦНС.

В-четвертых, если у вас болезни сердца, и врач запретил тренироваться интенсивно, отслеживание пульса во время тренировки — хороший способ оставаться в безопасной для сердца зоне.

В-пятых, физподготовка диктует интенсивность тренировки. Если у вас большой лишний вес, проблемы с суставами, вам показано только низкоинтенсивное кардио.

Выводы

Зона жиросжигания технически существует, но это не значит, что такая тренировка автоматически сжигает больше жира в абсолютном выражении.

Для похудения принципиально важно питаться с дефицитом калорий. Тренировки отлично работают как дополнение к диете. И на первом месте — силовые тренировки. Кардио — способ потратить дополнительно несколько сот калорий, если не брать в расчет его пользу для здоровья.

Выбор вида кардио и интенсивности зависит от здоровья, физподготовки, программы силовых тренировок и того, что лично вам нравится больше.

Источник

Расчёт пульсовых зон “по науке”

Всё больше людей вовлекаются в спорт: бег, триатлон, плавание и другие виды. Кто-то тренируется для себя, в удовольствие, кто-то хочет достигнуть определенного результата: например, похудеть, повысить работоспособность и скоростно-силовые показатели. И каждый по-своему углубляется в тренировочный процесс.

Как провести время тренировки с максимальной пользой и достичь поставленных целей и задач?

Сейчас можно найти много полезной информации о том, как лучше тренироваться, в каких пульсовых зонах бегать, как питаться и так далее. Спортсмены-любители стали грамотнее в вопросах подготовки. Но в таком потоке информации нужно уметь фильтровать нужную информацию и находить ей применение на практике.

Заведующая отделением функциональной диагностики Клиники спортивной медицины “Лужники” , врач-кардиолог Виктория Гамеева рассказала о расчёте пульсовых зон для бега: что это, для чего они необходимы и как их контролировать.

Что такое пульсовые тренировочные зоны?

Это пределы значений частоты сердечных сокращений (ЧСС) – показателя количества ударов, которые совершает сердце за определенный промежуток времени (как правило, за минуту). Например, есть аэробная зона, в которой происходит сжигание жира – тренировки в её пределах принесут жиросжигающий эффект и грамотное снижение массы тела. Ещё определяют развивающие зоны, которые позволяют добиться увеличения скоростно-силовых показателей спортсмена.

Расчет пульсовых тренировочных зон

В интернете можно найти таблицы и калькуляторы для расчета пульсовых зон. Сначала вычисляется максимальная ЧСС, затем, на её основании, рассчитываются зоны. Например, формула Робергса-Ландвера: ЧССmax=205.8—(0.685*возраст). Допустим, вам 25 лет, тогда ваш максимальный пульс = 187 ударов в минуту. Однако максимальная ЧСС может отличаться у спортсменов разного уровня.

Эта и подобные формулы номинальны, т.к. расчёт усреднён и не учитывает индивидуальные особенности человека. Ваша сердечно-сосудистая система может испытывать “дискомфорт” при тренировке в не “своих” пульсовых зонах.

Помните, что физическая нагрузка может принести не только пользу, но и вред, особенно если она подобрана неграмотно.

Именно с целью оздоровления, похудения, достижения высоких спортивных результатов необходим правильный расчет тренировочных пульсовых зон. Сделать это можно в медицинской спортивной клинике под контролем докторов: кардиолога и спортивного врача.

Как проводится диагностика?

Как рассчитать пульсовые тренировочные зоны “по науке”? Для этого применяется тредмилл-тестирование (или велоэргометрия) с газоанализом.

Спортсмен бежит на беговой дорожке (или крутит педали велоэргометра) “до отказа”, т.е. по мере своих физических возможностей (в среднем 15-20 минут). При этом постепенно в ходе тестирования происходит увеличение скорости.

Во время тестирования обязательно мониторится ЭКГ (ЧСС) и непрерывно записывается газоанализ (газообмен). По газоанализу определяется физическая работоспособность спортсмена, его функциональные резервы, работа сердечно-сосудистой системы, момент “закисления” организма, и, конечно, все тренировочные пульсовые зоны спортсмена.

Расчет пульсовых зон определяется по пульсу анаэробного порога, а этот показатель индивидуальный у каждого спортсмена. Он позволяет точно определить значения пульса, в которых лучше тренироваться для увеличения выносливости, скоростно-силовых показателей, работоспособности, для снижения массы тела и жиросжигающего эффекта.

5 основных тренировочных пульсовых зон

Разминочная зона

Цель разминки – увеличить температуру и кислотность тканей до уровня, оптимального для активности работы ферментов и для повышения тонуса мелких мышц, отвечающих за фиксацию суставов.

Для повышения температуры тела в разминку включайте аэробный бег (ЧСС 70-80% от АнП (анаэробный порог) уд/мин) длительностью 5-10 мин.

После разогрева необходимо направить кровь в ещё неоткрытые артериолы. Закисление основных мышечных групп поможет им раскрыться. Для этого применяются упражнения на растяжку мышц (динамический стретчинг).

Аэробные зоны 2 и 3 (ЧСС 80-95% от АнП уд/мин)

Тренировки в аэробной зоне увеличивают капиллярную сеть в мышечных волокнах и массу митохондриальной системы. Работа выполняется в аэробном режиме, а в качестве субстрата окисления используются в основном углеводы и жирные кислоты. То есть, аэробные зоны используются в качестве зон с жиросжигающим эффектом. Если спортсмен хочет снизить массу тела, жировую прослойку – необходимо подключение именно этих зон.

Упражнения в аэробной зоне в значительной мере интенсифицируют деятельность митохондриальной системы скелетных мыши (окислительных мышечных волокон) и сердечной мышцы, увеличивается их капилляризация, однако существенного прироста АнП, МПК (максимального потребления кислорода) и показателей физической работоспособности она не дает.

Во время тренировок в аэробной зоне главными задачами являются:

- совершенствование техники бега;

- поддержание аэробной мощности мышечных волокон работающих мышц и функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

- поддержание базовой выносливости.

Развивающие зоны 4 и 5 (ЧСС 95-110% от АнП уд/мин)

Важнейшим фактором в достижении высокого спортивного результата в беге является способность сохранять скорость на последних метрах дистанции. Эта способность зависит от уровня аэробной подготовленности атлета. Увеличение массы митохондрий в мышечных волокнах способствует большему поглощению ионов водорода (молочной кислоты), которые образуются в ходе интенсивных физических нагрузок.

Для устранения ионов водорода (молочной кислоты) и увеличения продолжительности спринтерского упражнения выгодно увеличивать массу митохондрий в мышечных волокнах, подбирая пульсовые значения свыше уровня анаэробного порога.

Применение анаэробной интервальной тренировки три раза в неделю способствует повышению аэробных возможностей спринтеров, а также росту их скоростно-силовых показателей.

Так, точно определив свои индивидуальные тренировочные пульсовые зоны, вы достигнете своей спортивной цели без вреда для организма. Контроль пульса позволяет не только выполнять каждую тренировку в рамках оптимальной эффективности, но и отслеживать восстановление или перетренированность.

Источник

Пульсовые зоны. Как определить и в какой лучше тренироваться

Новички часто преувеличивают свои возможности и стараются каждый раз бегать всё быстрее и быстрее, совершенно не ориентируясь на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Это плохо влияет на сердечную выносливость и может спровоцировать заболевания. Сегодня поговорим о том, как контролировать свой пульс во время тренировки.

Итак, не слишком углубляясь в физиологию, рассказываем. Для выделения энергии организму требуется кислород. При его нехватке в мышцах скапливается молочная кислота (лактат), что затрудняет их работу. Пульс – это индикатор уровня нагрузки, при котором кислорода перестает хватать. Когда это происходит, у тебя сбивается дыхание и пропадает возможность спокойной говорить.

Как определить свой максимальный пульс

Когда нет возможности сделать тестирование на беговой дорожке, мы обращаемся к формулам расчета пульсовых зон, используем значения максимального пульса и процентного соотношения каждой зоны относительно индивидуального пульса спортсмена.

Максимальную частоту пульса, рассчитываем по уточненной формуле Робергса-Ландвера: ЧССmax=205.8—(0.685*возраст).

Например, если тебе 30 лет, тогда твой максимальный пульс будет в районе 185 ударов в минуту. Однако ЧССmax может сильно отличаться у спортсменов разного уровня подготовленности, и этот способ не всегда является лучшим для определения максимального пульса.

Наиболее эффективный и правильный метод определения максимального пульса и твоих персональных пульсовых зон – это нагрузочное тестирование на беговой дорожке в специализированной спортивной клинике. Рекомендуем делать такой тест минимум один раз в год, в начале подготовительного периода. Это позволит точнее построить индивидуальные тренировочные планы подготовки к марафону (полумарафону). Помните, что чистых зон не бывает, пульс показывает лишь ПРЕОБЛАДАНИЕ одного процесса энергодобычи над другим.

В подготовке наших спортсменов мы используем 5 пульсовых зон:

T1. Легкая аэробная — разминка/заминка (60-75% от ЧССmax)

Первая зона соответствует низкой интенсивности, больше всего подходит для восстановления после высокоинтенсивных или длительных тренировок. Также подходит для разогрева, заминки и активного восстановления между высокоинтенсивными интервалами.

T2. Умеренная аэробная — восстановительные кроссы (75-84% от ЧССmax)

Тренировки во второй зоне развивают сердечно-сосудистую систему и улучшают способность мышц к утилизации жиров. Большие объёмы тренировок во второй зоне позволяют улучшить показатели экономичности движений и повысить выносливость.

Большинство атлетов способны «усвоить» большое количество тренировок во второй зоне. До и после тренировки во 2-й зоне рекомендуется проводить разогрев и заминку в 1-й зоне. Исследования показали, что без обратной связи во время тренировки большая часть атлетов уходит чуть выше второй зоны. Это является неэффективным, т.к. нагрузки в третьей зоне являются значительно более тяжелыми для нервной системы, а достигаемый тренировочный эффект незначительно отличается от работы во второй зоне. Если регулярно тренироваться в 3-й зоне вместо 2-й, то высока вероятность накопления значительного хронического утомления и возникновения состояния перетренированности.

T3. Смешанная — длительные и развивающие кроссы (82-89% от ЧССmax)

Третья зона соответствует умеренной интенсивности и находится между дыхательным порогом (интенсивность, при которой происходит учащение дыхания) и лактатным порогом. Тренировки в этой зоне больше актуальны для атлетов, специализирующихся на длинных дистанциях (от 10 км до марафона), так как они соответствуют соревновательным скоростям. Хотя в последнее время встречается все больше подтверждений и рекомендаций для подготовленных спортсменов отдавать предпочтение тренировкам во второй зоне.

T4. Пороговая: темповый бег, длинные интервалы (88-94% от ЧССmax)

Четвертая зона – это узкая зона, заканчивающаяся на уровне МПК. Этот уровень соответствует интенсивности, при которой атлет потребляет максимально возможное количество кислорода. В среднем, тренированный атлет способен находится в этой зоне несколько минут. Как правило, 4-я зона используется во время интервальных тренировок, когда несколько коротких работ в четвёртой зоне разделяются небольшими восстановительными интервалами на низкой интенсивности. В этой зоне спортсмен бежит дистанции от 800 до 3000м.

T5. Максимальная: интервалы, ускорения (92-100% от ЧССmax)

Пятая зона начинается от уровня МКП и продолжается вплоть до спринтерской интенсивности. Тренировки в данной зоне увеличивают анаэробную эффективность, т.е. способность организма использовать анаэробные механизмы энергообеспечения, повышаем толерантность к лактату. Как и в случае с 4-й зоной, 5-я зона обычно используется во время интервальных тренировок.

Что говорит наука?

Исследования показали, что наиболее эффективных результатов добиваются спортсмены, которые приблизительно 80% тренировок совершают в 1-й и 2-й зонах, а оставшиеся 20% — в 3-5 зонах. Не стоит забывать, что интенсивность нагрузки — величина относительная. Нагрузка, которая для одного атлета может соответствовать первым зонам, для другого атлета может быть близка к верхним зонам. Поэтому для оптимизации тренировочного процесса необходимо определять свои индивидуальные тренировочные зоны.

Зачем тренировать сердце?

А вот вам интересный факт. Пульс у спортсменов в спокойном состоянии меньше, чем у неспортивных людей. Это связано с тренированностью их сердечно-сосудистой системы и регулярным изменением пульса во время нагрузок. Соответственно, сердце профессионала работает экономичнее в состоянии покоя, нежели у простого человека.

Регулярные умеренные нагрузки позволяют повысить эффективность работы сердечной мышцы, а значит – снизить ЧСС в состоянии покоя. Записывайтесь на занятия в Академию и получите ответы на все вопросы о беге и, в том числе, о пульсовых зонах.

Источник