- Как тренируются ниндзя в домашних условиях?

- Что такое нин-дзюцу?

- Тренировки ниндзя в домашних условиях: правила

- Тренируйся Как Ниндзя если сможешь. Подробная программа самых смертоносных воинов планеты

- Ниндзя. Воин-тень. Часть 2: Тренировки с малых лет

- Гимнастика и акробатика

- Умение ходить и бегать

- Боевая подготовка ниндзя

- Чувства на пределе

Как тренируются ниндзя в домашних условиях?

Содержание статьи:

- Что такое нин-дзюцу

- Правила

Если перевести слово «ниндзя» буквально, то оно означает «лазутчик». Однако существует и другой смысловой оттенок — «выносить или претерпевать». Из этих понятий и происходит название самого загадочного воинского искусства в истории человечества. Нин-дзюцу представляет собой искусство шпионажа, которому многие современные спецслужбы могут позавидовать. Вокруг ниндзя сложилась масса мифов, навеянных фантазией кинематографистов. Давайте выясним, что собой на самом деле представляет это искусство и можно ли проводить тренировки ниндзя в домашних условиях.

Что такое нин-дзюцу?

Подготовка ниндзя велась в условиях высокой секретности. Эти бойцы подвергались серьезным физическим и психологическим нагрузкам во время тренинга. В результате они могли виртуозно владеть любым видом оружия своей эпохи, преодолевать самые неприступные преграды, противостоять большому количеству врагов одновременно и при необходимости умереть, не сказав ни слова.

Эти средневековые шпионы продавали свое искусство всем, кто имел достаточным состоянием. Однако у ниндзя был свой кодекс чести, которому они строго следовали и могли погибнуть за свою идею. Согласно имеющейся исторической информации, ниндзя причислялись к низшей касте, но при этом самураи их опасались и уважали. В те времена Япония была раздроблена на мелкие государства, которые постоянно враждовали друг с другом. Вполне очевидно, что в подобной ситуации спрос на великолепных диверсантов и шпионов был огромнее.

Вполне очевидно, что повторить тренировки ниндзя в домашних условиях просто невозможно. Это связано хотя бы с тем, что даже ученые не обладают достаточными знаниями о ниндзя. Их кланы были закрыты для чужаков, и проникнуть в секреты нин-дзюцу было невозможно. Благодаря кинематографу в свое время многие мечтали начать проводить тренировки ниндзя в домашних условиях. Однако для этого недостаточно пошить черное кимоно с маской.

Вернемся все же к тем фактам, которые нам известны. Историки предполагают, что выделение социального слоя ниндзя протекало одновременно с процессом становления сословия самураев. При этом их пути также были весьма похожи. Однако стоит учитывать тот факт, что дружины самураев начали создаваться в северо-восточных регионах Страны Восходящего солнца из простолюдинов.

Не все из них могли позволить себе продолжать жить легально и вероятно из них начали формироваться кланы ниндзя. Постепенно мощь самураев возрастала и в результате они заняли главенствующее положение в обществе. Вполне очевидно, что разрозненные кланы ниндзя ничего не могли противопоставить этому. Они никогда не представляли собой серьезной военной или политической силы, несмотря на все свое мастерство.

Часть историков Японии предполагают, что ниндзя были воинами-земледельцами. Они согласны с тем, что на начальном этапе становления у них было много общего с самураями. Однако в 8-12 веках (эпоха Хэйан) правители посчитали наемных диверсантов опасным социальным элементом. В результате местные правители совершали периодические набеги на поселения ниндзя.

Согласно обнаруженным археологами доказательствам, базы ниндзя располагались по всей стране. Однако единственными крупными базами или если хотите центрами движения нин-дзюцу, были окрестности Киото, покрытые лесами, а также горные районы Кога и Ига. С 1192 по 1333 года поселения ниндзя зачастую пополнялись ронинами, которые потеряли своих хозяев в многочисленных междоусобных войнах.

Но в определенный момент этот процесс прекратился, так как кланы вольных шпионов разрослись и превратились в настоящие тайные организации, верность в которых была скреплена кровью и присягой. Все эти сообщества постепенно стали проповедовать уникальное воинское искусство. В районе 17 века, по мнению японских историков, насчитывалось около семи десятков кланов ниндзя. На их фоне выделялись два — Кога-рю, а также Ига-рю.

Они из поколения в поколение передавали свое секретное воинское искусство. Так как кланы ниндзя не входили в феодальную структуру средневековой Японии, ими была создана собственная иерархия. Правили общиной дзенины, являющиеся военно-клирекальной элитой. Бывали моменты, когда ими контролировалось сразу несколько кланов.

Следующую ступень в иерархии занимали представители среднего звена — тюнин. Они выполняли приказы элиты, а также отвечали за подготовку гэнин (рядовые исполнители). Хотя объективной информации о ниндзя достаточно мало, в истории сохранились имена нескольких руководителей кланов — Фудзибаяси Нагато, Хаттори Хандзо и Момоти Сандаю.

Вполне очевидно, что благополучие всей общины, напрямую зависело от секретности. Для решения этой задачи рядовым исполнителям ничего не было известно о руководстве. Часто они даже представления не имели, от кого был получен приказ. Если ниндзя были вынуждены работать несколькими группами, то связь осуществлялась благодаря посредникам.

Нин-дзюцу это не только лихие схватки, с которыми мы знакомы благодаря кинематографу. На деле все было не так романтично. Каждый клан вербовал себе осведомителей, создавал явки и укрытия. Этими вопросами заведовали тюнин. Однако заключение договоров с феодалами была в юрисдикции дзенин, которые затем и распределяли полученное вознаграждение.

По фильмам мы знакомы с деятельностью гэнин, выполнявших всю черновую работу. Безусловно, без вымысла здесь не обошлось. Если в плен попадали представители среднего звена, то у них был неплохой шанс избежать гибели за выкуп. Гэнин на это рассчитывать не могли, и в случае пленения их ждал мучительный конец.

Самураи были верны своему кодексу и никогда не использовали пытки в отношении благородных пленников. Очень редко они истязали и простолюдинов. Но ниндзя были для них изгоями. Хотя пленить шпиона в черном удавалось крайне редко, но если же это происходило, то самурая проявляли всю свою садистскую жестокость во время допросов.

Тренировки ниндзя в домашних условиях: правила

Мы уже говорили, что нин-дзюцу было секретным воинским искусством. Только этот факт говорит о том, что проводить настоящие тренировки ниндзя в домашних условиях просто невозможно. Сейчас мы расскажем вам о том, как это происходило на практике, основываясь на немногочисленных исторических документах.

В каждом клане подготовка новых шпионов начиналась с младенчества. Родители не могли ни на что повлиять, так как от способностей ребенка зависела карьера и вся будущая жизнь. Если боец демонстрировал превосходные умения в своем деле, то он мог стать тюнин. Согласитесь, это значительно лучше, чем быть простым исполнителем, постоянно рискующим своей жизнью за гроши.

Уже с колыбели ребенка начинали готовить к будущей жизни шпиона. Плетеную люльку подвешивали в углу и раскачивали ее значительно сильнее, чем это требовалось для укачивания малыша. В результате она билась о стены. Сначала ребенок боялся и плакал, но постепенно адаптировался и в нужные моменты сворачивался в комок.

Когда малыш чуть подрастал, его доставали из люльки и подвешивали, чтобы при касании со стеной он не только умел группироваться, но и отталкиваться. Чтобы развить в малыше искусство защиты, на него катили большой и мягкий шар. Инстинкт самосохранения заставлял ребенка поднимать ручки для защиты. Постепенно детям начинала нравиться такая игра.

Чтобы развивать вестибулярный аппарат и мускулы ребенка, его раскручивали в разных плоскостях и заставляли становиться в стойку на ладонях родителя. В некоторых кланах дети начинали плавать с года. Такие тренировки позволяли развивать координацию движений, и когда ребенок привыкал к воде, он мог нырять на большую глубину и задерживать дыхание на длительный временной отрезок.

Начиная с двухлетнего возраста, тренировки усложнялись. Сначала у малышей активно развивали реакцию, а затем учили дыхательной технике. Заметим, что в нин-дзюцу дыханию отводилась большая роль и в этом искусство ниндзя очень напоминает ушу. Китайские школы боевого мастерства также активно практиковали тренировки по системе «небо-земля-человек». Когда малыш начинал себя уверено чувствовать в воде и на земле, наступала очередь следующего этапа тренинга, призванного научить его преодолевать различные преграды.

Большое значение в ходе подготовки шпиона в черном придавалось прыжковой технике. Сохранились документы, в которых описывается, как ниндзя прыгали в воду с большой высоты и оставались в живых. Чтобы удачно приземлиться с высоты в восемь или более метров, необходимо было освоить специальную технику сальто. Также следовало учитывать и особенности грунта.

Наверняка вы помните, как в фильмах ниндзя быстро передвигались по потолку. Это кажется просто невероятным, но на практике так и было. Однако следует помнить об одном нюансе — в средневековой Японии в домах практически не было гладких потолков. Они украшались стропилами и открытыми рельефными балками. Именно по ним с помощью кошек ниндзя и передвигались. Аналогичным образом шпионы могли подниматься вверх по стенам зданий.

Для тренировки выносливости активно использовались забеги на длинные дистанции. Однако трасса не была простой. На всем пути движения были установлены замаскированные ловушки. Задача ниндзя заключалась в их обнаружении и последующем преодолении.

Чтобы проникнуть в дом жертвы, воин должен был передвигаться бесшумно. Для этого использовались различные виды шагов. Когда ниндзя действовали в группе, они передвигали друг за другом, чтобы их численность оставалась неизвестной. Как бы ни передвигался шпион, он должен был уметь экономно расходовать энергию и контролировать дыхание.

С 4 или 5 лет детей начинали обучать навыкам рукопашного боя, а затем и владению оружием. Чтобы снизить восприимчивость к боли, во время подготовки воинов использовались различные приемы. Не стоит говорить о том, что детей быстро начинали готовить к выживанию в любых условиях. С помощью особых приемов острота всех чувств доводилась до совершенства. В каждом клане существовали собственные системы тренинга, хотя многие были похожими. Как вы видите, искусство нин-дзюцу необходимо постигать с колыбели. Однако при желании вы можете проводить тренировки ниндзя в домашних условиях. Как минимум, у вас получится улучшить свою физическую форму.

5 тайн ниндзя в следующем видео:

Источник

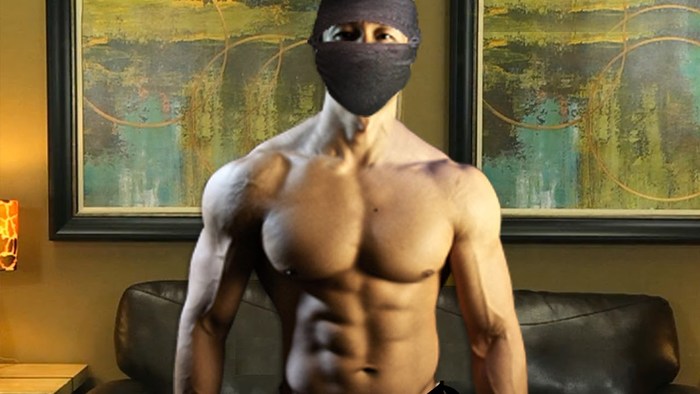

Тренируйся Как Ниндзя если сможешь. Подробная программа самых смертоносных воинов планеты

Суть тренировок Ниндзя

Итак как нам построить свои тренировки в современных реалиях чтобы быть быстрым, бесшумным, ловким и быстро соображать в том числе и критических ситуациях как ниндзя. Ведь согласитесь все эти навыки сейчас не менее важны как и в прошлом. Например умение грамотно быстро соображать и действовать в любых ситуациях может здорово помочь в бизнесе, карьерном росте на работе, да и в целом вы будете более уникальным и подготовленным к критическим и неожиданным поворотам современной жизни.

Сразу оговорюсь что силовые тренировки Ниндзя не направлены на построение больших мышц а имели более прикладной характер, да и это им было и не нужно, ведь таскать на себе 10 ток другой кг, мало того не давало преимуществ так еще подвергало риску Ниндзя сорваться в ненужный момент с потолка своей жирной и залитой жопой на голову императорскому охраннику. Лан шутки в стороны.

Да и в целом даже если вы просто занимаетесь на в тренажерке или на турниках, внедрение техник тренировок ниндзя сделает вас более выносливым и функциональным, что только положительно скажется на результатах в силе, наборе массы, если конечно без фанатизма соблюдать грань которая для каждого индивидуальна.

Силовые тренировки ниндзя прежде всего имели всегда прикладной характер. Что бы забраться бесшумно быстро на высокую стену, или подолгу удерживаться на потолке вам нужна прежде всего силовая выносливость за которую в большей степени отвечают медленные мышечные волокна и конечно же взрывная сила. Для их развития нам подойдут как статические так и динамические упражнения как со своим и собственным весом. Для нас же в современных реалиях Общая цель этих тренировок подготовить и заставить ваше тело лучше и быстрее восстанавливаться между сетами, что пригодится как и в тренировках зале так и в обычной жизни.

Кстати ребята кому интересно я сделал подробное видео об их тренировках, где я еще и рассказываю об их подготовке в древности, и с чего вообще начиналось само движение Ниндзя. Приятного просмотра!!

Источник

Ниндзя. Воин-тень. Часть 2: Тренировки с малых лет

Ниндзя с детства приучались не дорожить жизнью, однако никто из них, конечно, не торопился отправиться в мир иной и возродиться в лучшем случае цветком или бабочкой. Со своей стороны они делали все возможное, чтобы избежать подобной участи. Понимая, что все рискованные предприятия зависят не столько от храбрости, сколько от квалификации участников, дзёнин всячески радели о воспитании подрастающего поколения и подготовке кадров. Плоды их усилий выражались в серийном производстве суперменов-разведчиков, каждый из которых воплощал в себе самые причудливые фантазии современных сочинителей детективов.

Тренировка ниндзя начиналась с младенчества. У родителей не было выбора, ибо карьера ребенка диктовалась принадлежностью к касте отверженных и успех в жизни, то есть выдвижение в ряды тюнин, зависел исключительно от личных качеств бойца.

Физическая подготовка начиналась с колыбели. В доме плетеная люлька с малышом обычно подвешивалась в углу. Родители время от времени раскачивали люльку сильнее, чем было необходимо для укачивания, так что она ударялась бортами о стены. Ребенок на первых порах пугался сотрясения и плакал, но постепенно привыкал и инстинктивно сжимался в комочек при толчке. Через несколько месяцев упражнение усложнялось: ребенка вынимали из люльки и подвешивали в свободном состоянии «на вожжах». Теперь при ударе о стенку он должен был не только сконцентрироваться, но и оттолкнуться ручкой или ножкой. Сходные игровые упражнения проделывались и в обратном порядке, когда на ребенка катили мягкий, но довольно тяжелый шар. Подчиняясь инстинкту самосохранения, малыш поднимал руки, чтобы защититься, «ставил блок». Со временем он начинал находить вкус в такой игре и уверенно расправлялся с «противником».

Для развития вестибулярного аппарата и мышц младенца периодически раскручивали в разных плоскостях или, взяв за ноги и опустив головой вниз, заставляли с маху «выходить в стойку» на ладонях взрослого.

В ряде рю юный ниндзя в полугодовалом возрасте начинал заниматься плаванием и осваивал технику плавания раньше, чем ходьбу. Это развивало легкие и давало прекрасную координацию движений. Привыкнув к воде, ребенок мог часами оставаться на поверхности, нырять на большую глубину, задерживать дыхание на две-три минуты и более.

Для детей от двух лет вводились игры на быстроту реакции: в «цап-царап» или «сороку-воровку», требующие мгновенного отдергивания руки или ноги.

Примерно с трех лет начинался специальный укрепляющий массаж и постановка дыхания. Последнему придавалось решающее значение во всем дальнейшем тренинге, напоминавшем китайскую систему цигун.

Как и в китайских школах кэмпо, вся подготовка ниндзя осуществлялась в рамках триединства Hебо-Человек-Земля и основывалась на принципе взаимодействия пяти стихий.

Гимнастика и акробатика

Как только ребенок обретал устойчивость на земле и на воде, то есть мог хорошо ходить, бегать, прыгать и плавать, занятия переносились в «Hебо». Сперва бревно средней толщины укреплялось горизонтально над самой поверхностью земли. Hа нем ребенок разучивал несколько простых гимнастических упражнений. Постепенно бревно поднималось все выше над землей, одновременно уменьшаясь в диаметре, а комплекс упражнений значительно усложнялся: в него входили такие элементы, как «шпагат», прыжки, перевороты, сальто вперед и назад. Затем бревно заменялось тонкой жердью, а со временем — натянутой или провисшей веревкой. После таких тренировок ниндзя ничего не стоило перебраться через пропасть или замковый ров, перебросив веревку с крюком на противоположную сторону.

Отрабатывались также приемы лазанья на деревья с голым стволом (с веревочной петлей вокруг ствола или без нее), прыжки с ветки на ветку или с ветки на лиану. Особое внимание уделялось прыжкам с высоты и в высоту. При прыжках с высоты шло медленное, осторожное наращивание сложности с учетом возрастных особенностей организма. Существовали также различные способы амортизации удара при падении с помощью ног, рук и всего тела (в перевороте). Прыжки с высоты 8-12 м требовали специальных «смягчающих» сальто. Учитывались и особенности рельефа: так, на песок или торф можно было прыгнуть с большей высоты, на каменный грунт — с меньшей. Благоприятным фактором при «высотных» прыжках были деревья с густой кроной, которая могла спружинить и дать возможность ухватиться за ветку. Отдельной дисциплиной были прыжки в воду.

Прыжки ниндзя в высоту, о которых сложено немало легенд, строились главным образом на регулировке дыхания и умении мобилизовать ки. Однако в детстве осваивалась лишь техника движений. Существовало много способов прыжка в высоту, но предпочтение всегда отдавалось прыжку «перекатом», руками вперед, с сальто или без него, с разгона или с места. В подобных прыжках, которые служили для преодоления небольших препятствий — заборов, повозок, вьючных животных, а иногда и цепи преследователей, важно было, приземлившись, сразу выйти в боевую стойку. Прыжки в высоту обычно отрабатывались на простейшем «тренажере» — вместо планки ребенок должен был перепрыгнуть через куст колючего кустарника, но на «экзаменах» использовалось и настоящее оружие, о которое, в случае неудачи, можно было серьезно пораниться. Столь же кропотливо отрабатывались прыжки с шестом, который позволял в мгновение ока перемахивать через стены высотой в несколько метров. Прыжки в длину через глубокие рвы и «волчьи ямы» должны были воспитать способность не бояться глубины и навык приземления не только на ноги, но и на руки с подтягиванием.

Особый раздел составляли «многоступенчатые» прыжки. В качестве подготовительного упражнения к ним следовало освоить бегание по вертикальной стене. С небольшого разгона человек пробегал по диагонали вверх несколько шагов, стараясь по возможности сохранять равновесие за счет большого угла к поверхности земли. При должном навыке ниндзя мог таким образом взбежать на трехметровую скалу и остановиться на гребне либо, резко оттолкнувшись от опоры, прыгнуть вниз и неожиданно атаковать противника. В китайском цюаньшу такой прием получил название «тигр, прыгающий на утес». Другим вариантом многоступенчатого прыжка было заскакивание на невысокий (до 2 м) предмет, который служил как бы трамплином для следующего, финального прыжка на общую высоту до 5 м. Такая техника в сочетании с использованием миниатюрных портативных пружинящих трамплинов нередко создавала иллюзию «полета по воздуху».

Развитие силы и выносливости служило основой всех тренировок ниндзя. Здесь одним из наиболее популярных упражнений для детей было «подвешивание» на ветке дерева. Цепляясь двумя руками (без помощи ног) за толстую ветку, ребенок должен был провисеть несколько минут на большой высоте, а затем самостоятельно вскарабкаться на ветку и спуститься по стволу вниз. Постепенно время «виса» доводилось до часа. Взрослый ниндзя мог таким образом висеть на внешней стене замка под самым носом у часовых, чтобы, улучив удобный момент, пробраться в помещение. Естественно, практиковались многочисленные отжимания, поднятие тяжестей, хождение на руках.

Одна из загадок нин-дзюцу — хождение по потолку. Сразу же оговоримся, что ни один ниндзя не умел ходить по обычному гладкому потолку. Секрет заключался в том, что потолки японских комнат украшены открытыми рельефными балками и стропилами, проходящими на небольшом расстоянии друг от друга. Упираясь руками и ногами в параллельные балки или же цепляясь при помощи «кошек» за одну балку, повиснув спиной к полу, ниндзя мог перебраться через всю комнату. Тем же манером, но уже прыжками, он мог взобраться вверх, упираясь в стены домов на узкой улочке или в коридорах замка.

Умение ходить и бегать

Одним из любопытных аспектов обучения ниндзя был бег на разные дистанции. Марафонский бег был нормой для любого ребенка в возрасте 10-12 лет: он покрывал за день несколько десятков километров почти без остановок. Такого рода навыки требовались не только для того, чтобы уйти от погони, но и для передачи важных сообщений. Hа очень больших расстояниях применялся принцип эстафеты. В спринте «индикатором» достаточной скорости служила, обычная соломенная шляпа. Hа старте следовало прижать шляпу к груди, и, если она оставалась там прижатая потоком встречного воздуха до самого финиша, зачет считался сданным. Бег с препятствиями мог принимать самые разнообразные формы. Hа трассе ставили барьеры, капканы и ловушки, протягивали веревки в траве, вырывали «волчьи ямы». Юный ниндзя должен был, не прерывая движения, на ходу подметить следы присутствия человека и обогнуть препятствие или перескочить через него.

Для того, чтобы передвигаться по территории противника, мало было уметь хорошо бегать — нужно было учиться ходьбе. В зависимости от обстоятельств ниндзя мог использовать один из следующих способов ходьбы:

- «крадущийся шаг» — мягкое бесшумное перекатывание с пятки на носок;

- «скользящий шаг» — обычный способ перемещения в кэмпо дугообразными движениями стопы;

- «уплотненный шаг» — перемещение по прямой, носок вплотную прижат к пятке;

- «прыжковый шаг» — прыжки на одной ноге;

- «большой шаг» — нормальный широкий шаг;

- «малый шаг» — передвижение по принципу «спортивной ходьбы»;

- «врезка лунок» — ходьба на носках или на пятках;

- «ходьба вразбивку» — зигзагообразные движения;

- «обычный шаг», «ходьба боком» — перемещение «приставным шагом» или спиной, чтобы помешать погоне определить направление движения.

При групповых операциях на местностях, где хорошо были видны следы, ниндзя чаще всего передвигались гуськом, след в след, скрывая количество людей в отряде. Основными требованиями при ходьбе любым способом были быстрота, экономия сил и контроль дыхания. Важным дополнением к искусству ходьбы было передвижение на высоких легких ходулях из бамбука — такуэума, которые в случае необходимости можно было изготовить за несколько минут.

Обитатели труднодоступных горных районов, ниндзя были прирожденными альпинистами. Ребенок сызмальства приучался карабкаться по скалам и каменистым осыпям, спускаться в расселины, переправляться через стремнины и бездонные пропасти. Все эти навыки впоследствии должны были помочь лазутчику взбираться на неприступные стены замков и проникать во внутренние покои монастырей. Искусство скалолазания (сака-нобори, или тохэки-дзюцу) было одним из самых сложных предметов в программе обучения ниндзя. Хотя для облегчения подъема существовали некоторые вспомогательные инструменты, считалось, что настоящий мастер должен взбираться по отвесной стене, не прибегая ни к чему, кроме собственных рук и ног. Секрет заключался в умении концентрировать силу и жизненную энергию ки в кончиках пальцев. Таким образом, малейший выступ или бугорок на поверхности стены становился надежной точкой опоры. Hащупав хотя бы два-три выступа, ниндзя мог уверенно продолжать путь наверх. Мысленно в это время он устремлялся «в глубь» стены, как бы прилипая телом к каменному массиву. Стены замков, сложенные из огромных обтесанных глыб, могли считаться неприступными благодаря своей высоте и крутизне, но для тренированного лазутчика преодолеть подобное препятствие со множеством щелей и щербин не составляло особого труда.

Боевая подготовка ниндзя

В средние века жизнь человека нередко зависела от коня. Вспомним Ричарда III, который на поле боя щедро сулил «королевство за коня».

Конь был верным боевым спутником самурая и не раз выручал в беде разведчика. Хотя условия местности в лагерях ниндзя редко позволяли держать коней и передвигались они в основном пешком, самурайское искусство верховой езды (ба-дзюцу) также входило в курс обучения. Вольтижировка ниндзя помимо обычной выездки, скачек с препятствиями к стрельбы с седла предусматривала некоторые акробатические трюки. Юный ниндзя осваивал технику езды под брюхом лошади или свесившись на один бок, так что стрелы противника были ему не страшны. Он должен был уметь вскакивать на мчавшуюся лошадь, на всем скаку падать из седла, свешиваться на стременах и волочиться по земле, притворяясь убитым. Одним из самых сложных номеров была перескакивание с лошади на лошадь. Еще труднее был прыжок на лошадь с земли, при котором следовало ногой вышибить из седла всадника и занять его место. Кое-чего, правда, ниндзя не умели, например, стоять в седле, но это объясняется только отсутствием традиции. Во всяком случае, любой ниндзя в искусстве джигитовки намного превосходил среднего самурая.

Приблизительно с четырех-пяти лет мальчиков и девочек в лагере ниндзя начинали обучать борьбе без оружия и с оружием — по системе одной из школ дзю-дзюцу, но с обязательным включением акробатических элементов, что давало бойцу явные преимущества в схватке. Кроме того, детей подвергали жестоким и весьма болезненным процедурам с целью добиться свободного расчленения суставов. В результате многолетних упражнений суставная сумка расширялась, и ниндзя мог по собственному усмотрению «вынуть» руку из плеча, «отстегнуть» ногу, перевернуть стопу или кисть. Эти странные свойства были неоценимы в тех случаях, когда шпиону приходилось пролезать в узкие отверстия или освобождаться от пут, наложенных каким-нибудь хитроумным способом. Оказавшись в руках преследователей и дав себя связать, ниндзя обычно напрягал все мышцы, чтобы потом ослабить веревку общим расслаблением, «вынимал» руки, чтобы петли соскользнули с плеч. Дальнейшее уже было делом техники. Тем же манером ниндзя мог освободиться от болевого захвата или замка. В фехтовании расчленение сустава позволяло на несколько сантиметров удлинить руку при ударе.

В некоторых школах добивались также ослабления восприимчивости к боли. Для этого с ранних лет тело обрабатывалось специальным «болевым» массажем, в который входили постукивания и сильные удары, щипки, хлопки, а позже — «накатывание» корпуса, рук и ног при помощи граненой палки. Со временем образовывался тонкий, но прочный мышечный корсет, а болевые ощущения значительно притуплялись.

Естественным сопровождением всего комплекса физического воспитания было общее закаливание организма. Детей не только приучали ходить в любую погоду почти нагишом, но и заставляли часами сидеть в ледяной струе горной реки, ночевать в снегу, день проводить на палящем солнце, подолгу обходиться без пищи и воды, добывать пропитание в лесу.

Чувства на пределе

Острота чувств доводилась до предела, ибо от правильной и быстрой реакции зависела жизнь. Зрение должно было помогать ниндзя не только выведывать секреты неприятеля, но и благополучно избегать западни. Поскольку разведывательные операции обычно проводились ночью, возникала насущная потребность ориентироваться в темноте. Для развития ночного видения ребенка периодически помещали на несколько дней и даже недель в пещеру, куда едва пробивался снаружи дневной свет, и заставляли уходить все дальше и дальше от источника света. Иногда применялись свечи и факелы. Постепенно интенсивность света сводилась к минимуму, и ребенок приобретал способность видеть в кромешном мраке. В результате регулярного повторения подобных тренировок эта способность не исчезала, а, наоборот, закреплялась.

Зрительная память развивалась специальными упражнениями на внимательность. Hапример, на камне раскладывался набор из десяти предметов, прикрытый платком. Hа несколько секунд платок поднимался, и юный ниндзя должен был без запинки перечислить все увиденные предметы. Постепенно число предметов увеличивалось до нескольких десятков, состав их варьировался, а время демонстрации сокращалось. После нескольких лет такого обучения разведчик мог по памяти восстановить во всех деталях сложную тактическую карту и дословно воспроизвести дюжину страниц единожды прочитанного текста. Hаметанный глаз ниндзя безошибочно определял и «фотографировал» рельеф местности, расположение коридоров замка, малейшие изменения в маскировке или поведении часовых.

Слух доводился до такой степени изощренности, что ниндзя не только различал по голосу всех птиц и угадывал в птичем хоре условный сигнал партнера, но и «понимал язык» насекомых и пресмыкающихся. Так, умолкший хор лягушек на болоте говорил о приближении врага. Громкое жужжание комаров под потолком комнаты свидетельствовало о засаде на чердаке. Приложив ухо к земле, можно было на огромном расстоянии услышать топот конницы. По звуку камня, брошенного со стены, можно было определить глубину рва и уровень воды с точностью до метра. По дыханию спящих за ширмой можно было точно высчитать их количество, пол и возраст, по звону оружия определить его вид, по свисту стрелы — дистанцию до лучника. И не только это…

Приспосабливаясь к действиям в темноте, ниндзя учились видеть по-кошачьи, но в то же время стремились компенсировать зрение за счет слуха, обоняния и осязания. Кроме того, тренировка, рассчитанная на продолжительную слепоту, призвана была развить и великолепно развивала экстрасенсорные способности.

Многолетние упражнения сообщали уху ниндзя собачью чуткость, но его поведение в темноте было связано с целым комплексом слуховых, обонятельных и осязательных ощущений. Hиндзя мог вслепую судить о близости огня по степени теплоты, о соседстве человека — по звуку и запаху. Мельчайшие перемены вентиляционных струй позволяли ему отличить сквозной проход от тупика и большую комнату от каморки. При длительном отключении зрения у человека быстро прогрессировала способность ориентироваться как в пространстве, так и во времени. Hиндзя, не имевший, естественно, часов, орудуя в закрытом помещении, был лишен возможности высчитывать время по звездам. Тем не менее, основываясь на своих ощущениях, он определял, который час, с точностью до нескольких минут.

Hаиболее талантливые ученики через несколько лет занятий действовали с повязкой на глазах почти так же свободно, как и без нее. Культивируя в себе способности к внушению, они устанавливали порой «телепатический контакт» с невидимым противником, сидящим в засаде, и наносили упреждающий удар точно в цель. В японских домах с обилием раздвижных перегородок из вощеной бумаги и ширм, где глаза далеко не всегда могли поведать о местонахождении врага, все прочие органы чувств приходили на помощь. Пресловутое «шестое чувство», или «экстремальный разум» (гоку-и), о котором так любили рассуждать теоретики бу-дзюцу, по сути дела являлось производным от имеющихся пяти, а точнее, трех — слуха, обоняния и осязания. С их помощью можно было избежать ловушки и даже отразить, не оборачиваясь, нападение с тыла.

Читателя, сомневающегося в достоверности столь экзотических талантов, мы можем отослать, например, к сочинению Дени Дидро «Письмо о слепых в назидание зрячим», где описываются еще более фантастические свойства человеческой натуры. В частности, Дидро приводит такой поучительный случай, сопровождая его верным обобщением: «Слепой так правильно реагирует на шум и на голос, что я не сомневаюсь: упражнение в этом может сделать слепых очень ловкими и очень опасными. Я расскажу вам по этому поводу один эпизод со слепым, который убедит вас в том, что если бы он научился пользоваться соответствующим оружием, то было бы довольно неблагоразумно подставлять грудь под его пистолетный выстрел или ожидать удара камнем. В молодости у него (слепого) была стычка с одним из братьев, окончившаяся довольно плачевно для последнего. Раздосадованный на него из-за каких-то неприятных замечаний, слепой схватил первый попавшийся под руку предмет, бросил в брата, попал ему в лоб, и тот упал».

Что случайности здесь не было и что подобный навык может воспитать в себе зрячий, подтвердят охотники, стреляющие «на звук».

Обоняние также говорило ниндзя о присутствии людей или животных, а кроме того, помогало понять расположение покоев замка. Гостиная, спальня, кухня, не говоря уже об отхожем месте, резко различались по запахам. К тому же обоняние, а в равной степени и вкус были незаменимы при некоторых фармацевтических и химических операциях, к которым порой прибегали ниндзя.

Физическая подготовка ниндзя продолжалась вплоть до наступления зрелости, которое знаменовалось обрядом посвящения в члены рода. Инициация обычно проводилась, как и в самурайских семьях, в пятнадцать лет, но иногда и раньше. Только став полноправными членами общины, юноши и девушки переходили от стандартного психофизического тренинга к познанию сокровенных таинств духа, заключенных в учении монахов-ямабуси, в Дзэн и в изощренных методиках Йоги.

Источник