Мышцы без фанатизма

Слишком накаченное тело – страшилка, которая многих отпугивает от занятий фитнесом. Насколько она соответствует истине и как тренироваться, чтобы не «раскачаться»?

Опубликовано:

Автор:

Регулярные тренировки неизбежно прорисовывают мышцы. Но насколько мускулистым(той) вы станете, зависит от вашего телосложения и типа тренировки.

Естественный рельеф

С точки зрения физиологии нормально, когда у человека в расслабленном состоянии под кожей прорисовываются крупные мышцы. Это означает, что у него правильное соотношение сухой массы тела, воды и жира. Должны быть заметны квадрицепсы, икроножные мышцы, плечи и мышцы предплечий. При движении и напряжении вырисовываются мускулы на ягодицах, спине и верхней части живота.

Неестественно, когда видны не только крупные мышцы, но и отдельные пучки мышечных волокон, из которых они состоят, а также вены. В бодибилдинге это, наоборот, необходимое условие. Но достигается оно не накачкой мускулов, а сушкой — сгоном воды и жира.

Норма мышечной ткани у женщин — 30-43% от общего веса, у мужчин 38-47%. После 25 лет нетренированный человек теряет 1-2% мышечной массы в год. Так что чем выше ваша цифра в рамках нормы, тем вы моложе!

Фигура от природы

Физиологи выделяют три основных типа человеческого телосложения, и представители двух типов склонны к набору мышечной массы.

- Гиперстеник. Обладатель широких костей, крепких и легко растущих от любой нагрузки мышц. Если двигается мало, моментально набирает жир и толком не может похудеть на диете. Фитнес не помогает ему добиться идеально плоского живота и худых бедер, зато позволяет выглядеть подтянутым и спортивным.

- Нормостеник. Спортивный и крепкий. В отличие от гиперстеника не склонен обрастать жирком. В зависимости от типа тренировки может накачать мышцы или оставаться худым.

- Астеник. Худощав от природы, обычно вынослив. Даже если у него есть мышечный рельеф, накачанным не выглядит: объем мускулов небольшой. Лишнего жира у него тоже немного, но уже два-три дополнительных килограмма визуально делают фигуру рыхлой.

Какой вы тип?

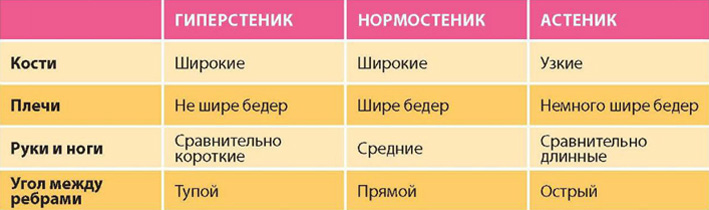

Чтобы определить свой тип телосложения, изучите себя в большом зеркале, ответьте на следующие вопросы и сравните с вариантами из таблицы.

- Широкие или узкие у вас кости? Обратите внимание на ширину плеч и бедер, ладоней и ступней, запястий и щиколоток.

- Плечи шире или уже бедер? Прощупайте кости, не ориентируйтесь на внешний объем.

- Измерьте длину нот: от точки, где бедренная кость соединяется с тазом, до пятки. В норме ноги на 4-6 см длиннее половины роста. Если разница составила 6-8 см, ноги длинные, если 2-4 см — короткие.

- Опустите руки вдоль тела. В норме опущенный средний палец доходит до середины бедра.

- Измерьте угол между двумя нижними ребрами. Как можно глубже втяните живот, чтобы ребра были хорошо заметны. Приложите к ним ладони и посмотрите, какой угол получился: тупой, прямой или острый.

Выбираем тренинг

Теперь давайте разберемся, как разные виды занятий отражаются на росте мышц.

Аэробные (жиросжигающие, кардио) тренировки. Безопаснее всего с точки зрения увеличения мышц аэробика низкой и средней интенсивности. То есть все занятия при невысоком пульсе (до 130-140 ударов в минуту): ходьба, легкие пробежки, поездки на велосипеде, танцы, домашние комплексы. Правда, полные гиперстеники обнаруживают у себя легкий мышечный рельеф на ногах и руках и после таких занятий.

Высокоинтенсивные (с прыжками и в быстром темпе) и интервальные (с ускорениями) кардиотренировки могут прибавить мускулов на ягодицах и ногах гиперстеникам и нормостеникам. Квадрицепс, икры и пресс становятся суше и рельефнее‚ если долго или часто подниматься в горку или по ступенькам. К астеникам все это относится в минимальной степени.

Плавание и аквааэробика, хоть и считаются аэробными, стоят особняком: во время тренировок в воде мышцы почти не увеличиваются даже у гиперстеников. Накачанные плечи и спины профессиональных пловцов — результат работы с железом на суше и интервальных тренировок в воде.

Вдруг я стану как бодибилдер? Это дежурный вопрос, который почти каждая худеющая девушка испуганно задает фитнес-тренеру. Отвечаем раз и навсегда: нет, вы такой не станете. Для этого нужно тренироваться с огромными весами, очень много есть, принимать и колоть гормональные препараты. Обычному человеку такое не грозит!

Тренировки с отягощениями. Лучший способ нарастить мышцы для всех, включая астеников. Большие отягощения при небольшом количестве повторений быстрее наращивают мышцы и силу, чем небольшой вес и много повторений. Силовые упражнения с весом собственного тела — отжимания, приседания, подтягивания — наращивают мускулы, которые выглядят наиболее естественно.

Тренировки на баланс и координацию работают как гибрид аэробных тренировок и стретчинга. Они придадут мышцам рельеф (но не объем) гиперстенику и нормостенику и не прибавят заметных мускулов астенику.

Стретчинг (растяжка). Единственный вид тренировок, который не только не увеличивает мышцы, но даже визуально их уменьшает — за счет того, что делает их более эластичными. Это заметно в первую очередь у гиперстеников.

Йога, пилатес, калланетика считаются вариантом стретчинга, но это не так. Часто преподаватели используют на уроках силовые асаны и упражнения с собственным весом — планку и подобные позы, где мы ощущаем напряжение и дрожание мускулов. Они не увеличивают объем мышц, но делают их плотнее. За счет этого гиперстеник и нормостеник могут выглядеть более мускулистыми.

Источник

Как лучше тренировать тело: до изнеможения или часто, но понемногу?

Как лучше тренировать свое тело: до изнеможения 2-3 раза в неделю или достаточно по 15-20 минут ежедневно?

Говоря прямо, я не знаю ни одного человека, который бы много месяцев кряду тренировался до изнеможения и добился каких-либо значительных успехов в тренировках. Точнее, успехи-то были, но были они лишь в самом начале, пока ресурсы организма ещё не исчерпались. Такие занятия не могут длиться долго. Да и польза от них весьма условна. Намного больше вреда…

Фитнес-тренинг – это такая штука, в которой очень важно соблюдать баланс между составными частями. Важно не столько количество каждого из факторов, а именно их баланс. Сбалансировано должно быть всё: мотивация, нагрузка, восстановление, питание. Перекос в каком-либо одном направлении неизбежно заставит деформироваться всю систему. Это одна из важнейших причин, по которым я люблю фитнес и считаю его одним из величайших изобретений человечества. Он организует ум, тело, да и всю нашу жизнь. Балансирует их. Главное – сделать его полноценной частью жизни, и он будет давать намного больше, чем брать.

Ваша тренировочная система чем-то подобна двигателю автомобиля.

Если Вы чрезмерно мотивированы, Вы постоянно давите на газ. Что в итоге? Износ двигателя, угроза для здоровья, излишний расход топлива и смазочных материалов (ресурсов).

Даже если с мотивацией всё в порядке, но Вы не можете отрегулировать нагрузку, что тогда? Значит, Вы неумело пользуетесь коробкой передач, бросаете сцепление, неумело трогаетесь в гору и т.д. Опять же, всё это приводит к излишним тратам горючего и повышенному износу двигателя.

Плохо организованное восстановление равнозначно несвоевременной заправке автомобиля бензином, несвоевременной зарядке аккумуляторов, нечастой смене смазки и замене мелких изношенных узлов.

Вопреки расхожему мнению, многочасовые тренировки до изнеможения не помогут, а скорее помешают снижению веса. Дело это завязано на гормонах. Утомить-то себя сможете, а вот заметно похудеть и поправить здоровье таким образом – вряд ли.

Как же лучше тренировать тело?

Тренироваться несколько раз в неделю до изнеможения стоит лишь в том случае, если это действительно оправдано. Например, в случае, если Вы готовитесь к серьёзным соревнованиям, и это является НЕОБХОДИМОЙ частью подготовки. Я лично проходил такие циклы подготовки, когда в юности занимался борьбой. Это имело смысл, но лишь в том случае, если были обеспечены и все другие компоненты подготовки: качественное питание, полноценный отдых, пониженная нагрузка в других областях деятельности, психологический комфорт.

Если же Вы не готовитесь к соревнованиям, нет никакого смысла работать до изнеможения. Ведь это однозначная работа на износ. Тренировка должна быть короткой, интенсивной, жёсткой. Но ни в коем случае не изнуряющей и истощающей. Многие испытывают заблуждение по этому вопросу. Но эффективной тренировку делает не её продолжительность, а её качество, которое заключается в верном выборе методики, в правильно подобранных упражнениях и нагрузке, в правильно подобранном рабочем весе и т.д.

Таким образом, длительность занятия не является критерием правильности. До изнеможения можно тренироваться 2-4 часа. А кому-то хватит и 20 минут. Все мы разные.

Но для здоровья, однозначно, полезнее ежедневные 15-20 минутные нагрузки. И гораздо лучше, если они будут не до изнеможения.

И с целью снижения своего веса тоже нет никакого смысла тренироваться до полного изнеможения. Эта крайность поможет лишь в одном случае – если Вы задумали побыстрее бросить фитнес…

Источник

Боль, усталость и выносливость: как правильно страдать?

Воскресенье. Моя традиционная «длительная» только началась — впереди 25 быстрых километров. Мысленно делю дистанцию на несколько этапов: сначала нужно вработаться, потом поработать, а в конце — потерпеть. Такую схему я считаю идеальной не только для тренировок, но и для соревнований: быстрый старт почти всегда убивает финиш. Однако со мной согласны не все. Есть мнение, что отрицательный сплит – когда вторая половина дистанции бежится быстрее, чем первая, говорит о том, что спортсмен сэкономил силы и выложился не полностью.

Выходя на старт, мы соглашаемся с тем, что в какой-то момент эйфория обернется болью и придется немного или много потерпеть. Тот темп, который мы рискуем взять, то усилие, которое мы готовы приложить и та боль, которую мы готовы принять, определяются нашими представлениями о своей собственной выносливости, — и все вместе это предопределяет результат на гонке.

Алекс Хатчинсон, известный спортивный журналист и бывший атлет, написал целую книгу, посвященную боли: «Выносливость. Разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей», в которой попытался найти ответ на вопрос, который волнует всех марафонцев и прочих любителей циклических видов спорта – есть ли пределы у наших возможностей?

Мы любим говорить о том, что пределов нет или о том, что все пределы в голове. Между тем, очевидно, что среди тех, кто борется за золотую медаль на Олимпийском марафоне, нет тех, кто боится боли или тех, кто недостаточно мотивирован. Однако же кто-то сдается раньше, что говорит о том, что пределы безусловно есть. Нельзя просто принять решение изменить их. Главный вопрос – насколько близко к ним мы можем подобраться.

Стремление нащупать свой предел – момент, когда усталость и мышечная боль оказываются сильнее, чем мотивация и сила воли – то, что заставляет нас вновь и вновь выходить на старт сложнейших соревнований. Узнать – и сдвинуть границы еще дальше.

Границы устанавливает тело, а мозг диктует, как близко к ним можно подойти, при этом никогда не позволяя выйти за их пределы. Например, бег в жару. Если бежать до изнеможения на дорожке в жаркой комнате, мозг перестанет управлять мышцами, когда температура тела достигнет критического порога в 40º С. Но в реальных условиях во время пробежки на улице в жаркий день , мозг отрегулирует вас задолго до того, как вы окажетесь в тяжелом физиологическом состоянии – вы замедлитесь и будете бежать в темпе, который не даст температуре подняться до критической величины. При этом вам будет казаться, что вы так же усердно перебираете ногами, однако в действительности в ногах будет сокращаться меньшее количество волокон.

В этой и многих других ситуациях мозг работает как «центральный регулятор» (Сentral Governor Model). Согласно этой теории, усталость развивается не в мышцах. Так, при сверхдлинном беге сами мышцы обычно теряют только около 10% способности производить силу, остальные потери – отражение прогрессирующего снижения активации мышц мозгом. Иными словами, сигналы, посылаемые ЦНС к мышцам, становятся слабее по мере развития утомляемости, что приводит к снижению сократимости мышц и падению их работоспособности. Таким образом, усталость фактически сродни ощущению или эмоции и не является прямым физическим явлением[1].

Это означает, что, несмотря на то, что ноги «не двигаются», в действительности они не теряют эту способность. Если на пробежке за вами погонится медведь, вы побежите во много раз быстрее, несмотря на то, что еще пару минут назад вам казалось, что вы еле передвигаете ноги. Другой пример — финишное ускорение или последний рывок. «Завидев» финишную арку, мозг «разрешает» высвободить резервы, полагая, что опасность миновала. Мы ускоряемся, фактически давая мозгу команду посылать больше импульсных сигналов, но никаких изменений в самих мышцах при этом не происходит.

Мозг является причиной (и источником) усталости. Именно он дает вам и вашим мышцам понять, что вы устали и надо остановиться или замедлиться, преследуя одну единственную цель – оставить ваше тело в живых. Причем у женщин этот механизм развит лучше, чем у мужчин. Максимальные показатели лактата в крови (производная молочной кислоты) у сильнейших бегуний приблизительно на 45% ниже, чем у бегунов. Женщины острее реагируют на боль[2], инстинктивно предотвращая чрезмерное закисление мышц и перенапряжение. В то время как мужчины — прирожденные охотники и воины — могут терпеть физические страдания гораздо дольше: большое количество тестостерона действует, как природная анестезия. Отчасти по этой причине женских смертей на забегах в разы меньше, чем мужских.

Мы можем научиться управлять этим состоянием.

В 2015-м году перед Бостонским марафоном я проходила функциональное тестирование в одной из спортивных клиник Москвы. На меня надели датчики, поставили на беговую дорожку, описали задачу – бежать до момента, как наступит «отказ». Важная ремарка: я рассчитывала пробежать не менее трех километров — именно эта цифра фигурировала в большинстве отчетов, которые мне удалось найти, пока я наводила справки о том, как проводится тестирование. И вот дорожка постепенно ускоряется. Я бегу, периодически посматривая на экран, где отражается моя скорость и пройденное расстояние. Бежать откровенно скучно – передо мной белая стена, и некомфортно – противогаз сильно мешает дышать. Постепенно продолжать становится тяжело и, пробежав три с небольшим километра, я решаю, что этого достаточно: момент отказа наступил — и показываю рукой «стоп». Дорожка замедлилась. Сняв маску, я увидела полные глубокого разочарования глаза. «Оксана, почему вы остановились?», спрашивает врач. Растерянно улыбаюсь: «Устала, больше не могла бежать». «Нет, вы могли бежать ЕЩЕ», доктор показывает мне распечатки — анализ крови, данные по лактату… «У вас даже пульс не дошел до максимального».

Из клиники я ушла, так и не определив своих пульсовых зон, но с другим, куда более важным знанием — я останавливаюсь в тот момент, когда сама себе это разрешаю, в то время как мое тело способно на большее. Именно благодаря этому проваленному тестированию спустя две недели в Бостоне я решилась стартовать на результат, который на шесть минут опережал оценку моей готовности тренером. И у меня все получилось.

Боль неизбежна, но то, как долго вы ее будете терпеть, — ваше сознательное решение.

Овладеть искусством марафона – значит научиться медитировать, т.е., бежать с темпом, на котором вам будет комфортно страдать. Задача всех подводящих тренировок – найти его. Цена ошибки велика: на второй половине дистанции страдания превратятся в агонию.

На других дистанциях свои задачи. Чем меньше километраж, тем выше скорость и сильнее ощущается прикладываемое усилие. Так, например, полумарафон бежится в анаэробной зоне, но ниже критической мощности – в зоне, где вы постоянно балансируете между страданием и еще большим страданием. На «десятке» лактат начинает брызгать из глаз и вы максимально приближаетесь к своим скоростным пределам. Отсюда интересное наблюдение – если выкладываться и бежать на результат, то на короткой дистанции можно устать больше, чем на длинной.

Задавать темп – означает сравнивать усилие, которое вы ощущаете в каждый момент гонки, с тем, которое вы хотите приложить на данной ее стадии, согласно собственному плану. Оценка усилия, которая всегда субъективна («все удовольствия одинаковы, но боль у каждого своя»), определяет то, как долго вы сможете это усилие выдерживать. Так, если вы хотите выложиться на 20 из 20, то в начале гонки усилие должно восприниматься на 10, в середине — на 15. Если, преодолев половину дистанции, вы чувствуете себя на 16, то это верный знак того, что стоит замедлиться. Если вы проигнорируете сигналы, вы тем не менее, замедлитесь, но произойдет это не из-за того, что вы достигли ваших физических пределов, а из-за того, что вы неправильно соотнесли ожидаемое и фактическое усилие.

Организм как всякая сложная система всегда стремится к равновесию. Мы запрограммированы на то, чтобы избегать боли и стрессов, поэтому среди наших основных инстинктов – замедлиться, отступиться, сдаться, прилечь на диван. Именно борьба за продолжение деятельности, несмотря на растущее желание остановиться, и есть выносливость, говорит исследователь Сэмюэль Маркора. Ежедневно на нее влияет множество факторов: хорошо ли вы спали, что вы ели, насколько сильно вы мотивированы в конкретный день, а также, насколько сильно вы утомлены психологически. Так, исследования показали, что после утомительной компьютерной игры испытуемые на велотесте сдавались на 15,1% раньше смотревших легкие передачи, останавливаясь в среднем на 10 минутах и 40 секундах, в то время как у последних этот показатель составлял 12 минут 34 секунды. Прочие маркеры – давление, пульс, уровень лактата – все было одинаковым. Уставшие участники говорили о более высоком уровне напряжения, из чего следует, что интеллектуальный труд истощает мышечную выносливость. Для того, чтобы приспособиться к психическому утомлению, неизбежному на трассе марафона, Сэмюэль Маркора советует ходить в спортзал после длинного рабочего дня, а не тренироваться на свежую голову. Кроме того, по его мнению, если одновременно тренироваться и тренировать мозг (например, проходя скучные (!) тесты на внимательность во время заезда на велостанке), можно увеличить производительность на 126%.

Максимальная сила, которую мы можем приложить, зависит от того, сколько работы нам предстоит. Попытка удерживать марафонский темп в течение длительного времени сильно утомляет мозг. За усилия рано или поздно придется платить, и мы можем себе позволить разориться только в тот момент, когда нам больше не нужны деньги, т.е. на финише. Вспомните, как вы бежите 25*400/200 и 10*400/200. Согласно моему опыту, чем больше интервалов мне нужно сделать, тем медленнее я буду бежать каждый из них, даже стараясь изо всех сил разогнаться. Срабатывает базовая настройка и тело, управляемое на подсознательном уровне, экономит силы так, чтобы их хватило до самого конца тренировки. В то время как вероятность, что я устану и не добегу 10 повторений, крайне мала, поэтому их я бегу гораздо быстрее, практически не прикладывая к этому усилий. Если мы не знаем, как скоро финиш, мы будем работать гораздо слабее, инстинктивно стараясь сберечь резервы «на черный день».

«Сережа, с каким темпом бежать?», часто задавала я вопрос своему тренеру перед очередной работой на стадионе. В большинстве случаев ответ был «не знаю». В самом начале наших совместных тренировок это ставило меня в тупик. Однако оказалось, что получая «200 метров по 40 секунд», я никогда не узнала бы, что могу бежать по 39 и даже 35. «Бежать нужно так, чтобы первый интервал был самым медленным, а последний – самым быстрым, а какой это будет темп, я не знаю — решать тебе». Постепенно я училась чувствовать себя. И тогда, и сейчас одна тренировка не похожа на предыдущую: я бываю как быстрее, так и медленнее себя. Однако неизменно то, что каждая из них учит меня управлять усталостью так, чтобы всякий раз двигаться как можно быстрее, избегая преждевременного истощения сил.

Не обязательно речь идет об отрицательном сплите. Многие мировые рекорды устанавливались по U-образной кривой, когда после быстрого старта следовало замедление с превосходящим старт финишным ускорением. Если же вы пробежали гонку в идеально ровном темпе, это означает, что в первые ее минуты вы приняли разумное решение. Однако изначально установив себе потолок, возможно получить лучшие результаты, но почти никогда – колоссальные.

Хатчинсон предлагает способы освободиться от ограничивающих ожиданий в отношении себя. Представьте, что вы бежите круг 200 метров за 39 секунд, но кто-то, у кого в руках секундомер, крикнет, что ваше время – 35 секунд. Вы удивитесь легкости, с которой берете этот, допустим, запредельный для себя темп. Вы решите, что бежите быстрее, чем на самом деле, и при этом чувствуете себя необъяснимо хорошо. Ощущение усилия как более легкого, чем ожидалось, может заставить вас действительно поверить в то, что вы можете сделать больше, чем представляете о себе. Некоторые тренеры специально идут на уловки, например, после окончания тяжелой тренировки заставляя ученика пробежать еще несколько повторов. Как правило, неожиданно для себя, спортсмен бежит лучшие за всю тренировку раунды. Злоупотреблять с этим не стоит, т.к. спустя какое-то время подопечный будет ждать подвоха и экономить усилия на основной работе, однако память об этом успехе в высшей степени благотворно скажется на производительности во время ответственного соревнования. Такой же эффект будет иметь любая положительная обратная связь, укрепляющая чувство собственной значимости. Например, если кто-то скажет вам, что вы бежите не только быстро, но также расслабленно и красиво, то на следующей тренировке вам понадобится меньше усилий для того, чтобы поддерживать тот же темп.

Вы можете обманывать себя и сами. Попробуйте однажды представить, что бежать предстоит меньше, чем нужно, и тогда есть вероятность, что мозг освободит резервы раньше. Однако, стоит учитывать, что такой трюк может не только улучшить, но и ухудшить результат.

Как научиться терпеть (тогда, когда это действительно нужно)?

Спортсмены всегда готовы терпеть сильную боль. При этом сезонные колебания устойчивости к боли показывают, что, во-первых, это качество можно натренировать, а во-вторых, она связана с типом нагрузок. Простое улучшение физической формы не повышает болевой порог – важно, как именно вы набираете форму. Вы должны страдать. Конечно, речь идет о той боли, которая полезна и растит нас. Слишком сильная боль, наоборот, начинает нас тормозить.

Объективное выражение выносливости — проявление силы воли — такое же реальное усилие, как и усилие, предпринимаемое при движении ногами. Из раза в раз продолжая двигаться во время изматывающих тренировок, когда больше всего хочется остановиться, мы учимся тормозить ответную реакцию мозга и подавлять первоначальные инстинкты. Однако не следует забывать, что этот ресурс конечен и может истощиться, если его слишком активно использовать.

Когда боль придет, поприветствуйте ее: примите и не избегайте. Постепенно учитесь осознавать свой организм, говорит Хатчинсон, но не делать суждений. Боль в ногах и одышку следует воспринимать как источники информации для регулирования темпа, а не как эмоционально окрашенные предупреждения, способные вызвать панику («я устал», «я не смогу», «я замедляюсь»). Попробуйте отвлечься на посторонние факторы – это может сработать как психологический эквивалент «растирания». Вспомните, ударившись, вы инстинктивно трете ушибленное место. Безболезненное ощущение от трения конкурирует с болью от ушиба, передаваясь по тем же нервным сигнальным путям. Чем больше вы трете, тем меньше пропускной способности остается для болевых сигналов. Так, например, в одном из исследований выяснили, что изображение улыбающегося лица, вспыхивающее на 16 миллисекунд, повышает производительность при езде на велосипеде на 12% по сравнению с изображением хмурого лица. В реальных условиях соревнования неоценимую помощь могут оказать болельщики или специально расставленная по дистанции группа поддержки.

Самое главное, что следует помнить, — чувство усилия – субъективно. Восприятие и есть реальность. Например, если на забеге в жаркий день положить в рот кусочек льда, температура тела не упадет, но вам покажется, что стало менее жарко. Такой же эффект будет достигнут, если термометр ошибочно покажет меньше градусов, чем есть на самом деле. Когда вам хочется пить, именно жажда, а не настоящее обезвоживание заставляют вас замедляться, и, если считать потерю бутылки с водой на дистанции проблемой, — так оно и будет. Если усилие кажется вам небольшим, вы можете двигаться быстрее, если чрезмерным, — вы останавливаетесь. Просто не думайте о том, что вам тяжело.

В 1988 году был проведен интересный эксперимент. Участникам предлагалось держать во рту ручку: либо как собака держит кость – в зубах (задействует те же мышцы, что нужны для улыбки), либо как соломинку – в губах (работают мышцы, сморщивающие брови). Затем испытуемых попросили оценить, насколько смешна серия мультфильма. Испытуемые оценивали серии как более смешные, когда они (как будто) улыбались. Это иллюстрирует гипотезу «мимической обратной связи»: улыбка усиливает когнитивную легкость, связанную с усилием. Когда мы улыбаемся, нам легче терпеть, и, наоборот, сжимая челюсти, мы усиливаем напряжение. В самые тяжелые моменты на гонке постарайтесь расслабить и опустить плечи вниз, держите «беговое» лицо — нижняя губа расслаблена, рот приоткрыт. Улыбайтесь!

И, наконец, выносливость невозможна без веры в собственный успех или т.н. самоэффективности. Даже самый скромный кенийский бегун просыпается каждое утро с твердой уверенностью, что сегодня наконец его день. Он выходит на знаменитый «четверговый фартлек»[3] и бежит вместе с лидерами, потому что уверен, что может их обогнать. Если реальность доказывает, что это не так, он собирается с силами и делает еще одну попытку на следующий день. Эта уверенность программирует будущее и становится самоисполняющимся пророчеством — предсказанием, которое косвенно влияет на реальность таким образом, что в итоге оказывается верным.

Такая вера должна быть обоснованной и, лучше всего, вашим собственным опытом, который можно получить, проверив себя на ближайших соревнованиях.

Однако порой достаточно, чтобы в вас по-настоящему верили — те, кто всякий раз ждет вас на финише, как бы далеко вы не забегали.

[1]«Теория центрального регулятора, или почему мы устаем», Е. Суборов https://newrunners.ru/mag/teoriya-centralnogo-regulyatora-ili-pochemu-my-ust/

[3] Одна из ключевых тренировок в Итене — структурированный фартлек (50 минут с ускорениями 2 минуты через 1 минуту отдыха). Тренировка открыта для всех желающих. Обычно собирает до 100 человек совершенно разного уровня, в конце остаются самые сильные бегуны.

Источник