- Перелёты Ковача и Гейлорда – новый виток сложности

- Петля Корбут – запрещенный трюк в гимнастике: девочка с косичками боялась его до тошноты, но все-таки исполняла

- Трюк разучивали 5 лет, Ольга придумала его на тренировке

- Помните, как Немов заглушил зал? Его засудили, и народ остановил Олимпиаду

- На Играх-1972 петля не принесла золото, но Ольгу запомнили как «воробышка»

- Теракт в Мюнхене: главный олимпийский кошмар

- Петлю повторяли многие (и даже усложняли), но новые правила выдавили ее из спорта

- Два сальто с тремя винтами – ультратрюк Симоне Байлс, который потряс женскую гимнастику

Перелёты Ковача и Гейлорда – новый виток сложности

После того, как гимнасты освоили перелёты Ткачёва и сальто в вис как на махе вперёд, так и на махе назад, стал вопрос: а возможно ли выполнить сальто через гриф перекладины и взяться за неё руками? Задача на период 70-х годов казалась очень нереалистичной. Целый ряд гимнастов пробовали выполнять соскок 1.5 сальто назад через перекладину, но, чтобы взяться за гриф…И вот в 1979 году произошло событие, которое можно назвать революционным в спортивной гимнастике. Болгарский гимнаст Петер Ковач исполняет сальто назад над перекладиной и приходит в вис!

Причём в правилах 80-90-х годов перелёт Ковач верно именовался как 1,5 сальто назад через перекладину в вис. В настоящих правилах изменили название на двойное сальто в вис, что не верно. Проверочное действие простое. Идём от обратного. Если есть двойное сальто, то должно быть и одинарное, так? Тогда как будет выглядеть одно сальто через гриф в вис? По логике составителей нынешних правил это будет вообще не сальто, а просто подлёт на большом обороте назад.

Казалось бы, планка сложности в упражнении на перекладине поднята на совершенно новую высоту и гимнасты в массах должны освоить новинку, чтобы получить преимущество над соперниками. Но ничего подобного не случилось. В 80-е годы перелёт Ковача практически не исполняется. Популярность к данным элементам придёт только после изменений в правилах аж в 1989 году.

80-е годы – это время перелётов Ткачёва и оборотов на одной руке. И всё-таки, в 1982 году американский гимнаст Митч Гейлорд выполняет свой вариант сальтового перелёта. Если можно выполнить 1,5 сальто назад в вис, то почему бы не выполнить 1,5 сальто вперёд? Гейлорд исполняет «Ковач вперёд» на (0:30):

А ещё через некоторое время он выполняет свой второй именной перелёт. «Гейлорд 2» — это по сути сальто Гингера, но с переходом через гриф. Но может быть исполнен как Ковач в положении тела согнувшись с поворотом на 180.

Примерно в 1985 году элемент Гейлорда 2 получает ещё одно усложнение. Тони Пинеда добавляет в него ещё один поворот на 180. Получается как бы Ковач согнувшись с поворотом на 360. Но на самом деле элемент можно чётко поделить на фазы как сальто Гингера через гриф и последующий поворотом на 180 в вис. Т.е. поворот на 360 разделён на два поворота по 180.

Судя по всему, в правилах 1989-1992 года были даны дополнительные прибавки за перелёты Гейлорда 1. 1992 год становится пиком популярности перелётов Гейлорда. И после этого перелёты сальто вперёд практически не будут исполнятся гимнастами, а жаль…Это очень сложные и оригинальные движения.

В финале на перекладине на Олимпийских играх 1992 Гуо Линяо, Григорий Мисютин выполняют Гейлорд в группировке.

А Дайсуке Нишикава и Ли Джинг в положении согнувшись:

Более того, в это время исполняются сальто Гейлорда из обратного хвата! Такой вариант значительно сложнее, но к сожалению, не получает за это более высокую группу сложности. Этот уникальный трюк исполнил в том же 1992 году Ли Чуньянг:

Т.е. 1992 год становится как бы годом, когда передаётся эстафетная палочка от перелётов Гейлорда перелётам Ковача. Ведь целый ряд гимнастов 1992 года включает перелёт Ковача в свои программы и даже два раза подряд, что было разрешено теми правилами.

В том же 1992 году словенский гимнаст Алойз Кольман исполняет перелёт Ковача с поворотом на 360. Но выполнен он был по принципу перелёта «Пинеды». Т.е. в нём чётко разделяются два поворота по 180 градусов.

И вот начиная с 1993 года перелёты Ковача становятся элементом, чуть ли не обязательным в комбинациях каждого топ-гимнаста. Их исполняют в разных положениях тела: в группировке, согнувшись, прогнувшись. Одним из лучших исполнителей Ковачей 90-х стал россиянин Алексей Немов.

Научившись в массах исполнять перелёты Ковача, гимнасты ставят перед собой следующую задачу. Сделать связку из двух Ковачей подряд. Задача безусловно труднейшая, но решаемая. Уже в 1997 году Иван Иванков и Йошиаки Хатакеда претворяют в жизнь эту идею.

Так началась совершенно новая эра перелётовых соединений. Теперь гимнасты подошли к уровню, когда на смену «простым» связкам перелётов Ткачёва и сальто Гингера, наступает время сложнейших связок сальтовых перелётов.

Вот уже в 2005 году Валерий Гончаров исполняет сложнейшую связку: Ковач + Кольман + Рыбалко.

Но прежде чем описывать дальнейшие развитие связок перелётов Ковача, немного вернёмся назад, а именно в 2001 год. В этом году впервые в мире итальянец Игорь Кассина исполняет уникальный элемент – перелёт Ковача прямым телом с поворотом на 360 градусов!

На период 2001 года перелёт получается грязно с сильным разведением ног. Но в 2004 Игорь станет чемпионом Олимпийских игр в упражнении на перекладине, выполнив самую сложную комбинацию в мире. Он включит в свою программу три самых сложных варианта Ковача на тот момент. Более того, его именному «Кассине» даже не найдётся подходящей группы сложности, т.к. тогда ещё не было группы сложности «G». Перелёт прямым телом будет оценен, как и в группировке.

Но есть ещё один принципиальный момент, связанный с перелётом Кассины. Дело в том, что исполняет Ковач в группировке и прямым телом именно с поворотом на 360, т.е. с полноценным винтом. Фактически за всю историю гимнастики только один Игорь и исполнял настоящую «Кассину», т.к. гимнасты последующих годов стали поголовно крутить Ковач прямым телом с винтом по принципу двух поворотов на 180, т.е. исполняли Пинеду прогнувшись.

В правилах 2005-2006 годов вначале происходило именно такое разделение между этими перелётами. Кассина – это Ковач прямым телом с винтом, а Пинеда – это Гейлорд согнувшись или прямым телом с полвинтом. Но в последствии, когда все перешли на исполнение Пинеды прогнувшись, то правила поменяли. Теперь Кассиной называют все Ковачи прямым телом с винтом, а Пинедой – все Ковачи согнувшись с винтом.

Следующее усложнение связок перелётов Ковача продемонстрировал в 2008 году уникальный «летучий голландец» Эпке Зондерланд. Пока для всего мира освоение перелёта Кассины/Пинеды было пределом возможности и они только-только начали появляться в программах гимнастов. Эпке уже демонстрирует связка Кассина (будем называть Кассиной все Ковачи прогнувшись с винтом) + Ковач:

Но в этом же 2008 году японский гимнаст Кохеи Учимура выполняет Ковач иного порядка. Можно сказать, самый настоящий эталонный Ковач. Его Ковачи согнувшись и в группировке просто поразительны. Если все гимнасты делают Ковач в рваной группировке, то у пока никому не известного японца, высочайший вылет в плотнейшей группировке, а потом бац, разгиб в прямое тело. Совершенно потрясающая техника!

Далее, в 2011 году Эпке Зондерланд продолжает удивлять мир. И на Чемпионате мира демонстрирует принципиально новую по композиции связку. Ему удаётся связать вместе два винтовых перелёта: Кассина + Кольман. Это новый виток в эволюции связок перелётов:

А в 2012 году он представляет связку из четырёх сальтовых перелётов: Кассина + Ковач + Кольман + Гейлорд 2

И в 2017 году у Эпке готова самая сложная связка из перелётов Ковача. 5 перелётов подряд.

Но на соревнованиях Эпке смог продемонстрировать только связку из трёх Ковачей. Это было на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. А вот первым гимнастом, который выполнил четыре сальто подряд является японец Коджи Уемацу. На соревнованиях в 2015 Кожди выполнил соединение: Ковач согнувшись + Ковач + Кольман + Гейлорд 2 в группировке.

Помимо развития мощности связок с перелётами Ковача развивалось и направление увеличения сложности самого перелёта. Так Ноам Шахам исполняет Ковач с поворотом на 540 примерно в 2007 году.

Затем немецкий спортсмен Андреас Бретшнайдер увеличивает число винтов в Коваче до двух в 2014 году.

На Олимпийских играх 2016 года Андреас пробует исполнить свой элемент в положении прямого тела, но не удаётся взяться за гриф перекладины. Зато в 2017 году Хидетака Миячи успешно исполняет самую сложную модификацию перелёта Ковача – прямым телом с двумя винтами в финале Чемпионата мира. Элемент не только получает имя «Миячи», но и вообще наивысшую группу сложности на всех снарядах «I». Видео ниже с местного чемпионата, где он многократно исполнял элемент в течение всего года:

Следующая принципиально новая модификация Ковача – это выполнение 2,5 сальто назад в вис. Дело будущего.

Но давайте опять вернёмся к началу 90-х и перелётам Гейлорда. Как было отмечено выше, после 1992 года их практически перестали выполнять. Но всё таки были исключения. Так примерно в 1995 году словенец Аляз Пеган демонстрирует «перелёт Пегана» или Гейлорд с поворотом на 180.

После изменений в правилах 2006 года, он добавит к нему в связку элемент Рыбалко. А греческий гимнаст Власиос Марас исполнит другую связку: Рыбалко + Гейлорд в обратном хвате.

На Чемпионате Европы 2005 года Марас выполнит уже свой вариант Гейлорда – перелёт Пегана в положении согнувшись:

Но самая сложная связка с перелётом Гейлорда была выполнена на тренировке Александром Батинковым. Он соединил два направления перелётов и выполнил связку Пегана с Кольманом:

Перелёт Гейлорда был освоен и гимнастками. Сразу две китаянки Мо Хуилан (выполнила чуть раньше) и Би Вэньцзин демонстрируют на брусьях разной высоты первый в женской гимнастике сальтовый перелёт. Видео Мо 1994 года:

Видео Би 1996 года:

А в 1999 году Челси Отто уже выполняет Гейлорд 2 в группировке:

Перелёт Ковача на сегодняшний день в женской гимнастике до сих пор никем не исполнен. Но история развития сальтовых перелётов продолжается.

Источник

Петля Корбут – запрещенный трюк в гимнастике: девочка с косичками боялась его до тошноты, но все-таки исполняла

Ольга Корбут – суперзвезда мирового спорта: четыре золота Игр, невероятная харизма, популярность по всему миру, восковая скульптура в музее мадам Тюссо.

Но наследие Корбут – не только титулы и образ «чуда с косичками», как ее прозвали после Олимпиады-1972, а еще и революция в спортивной гимнастике.

В 1970-е советская спортсменка показала миру сальто назад на бревне и флик-фляк – прыжок назад с двух ног: эти элементы назвали в честь Корбут. Но главный трюк – конечно, сверхэкстремальная петля на брусьях.

Трюк разучивали 5 лет, Ольга придумала его на тренировке

Петля Корбут – сложнейший и страшнейший элемент.

Гимнастка встает на высокую часть разновысоких брусьев и делает сальто назад, цепляясь руками за верхнюю перекладину. После этого полуоборота вокруг верхней жерди спортсменку выбрасывает вперед – она гасит скорость, ударяясь низом живота о нижнюю перекладину и через кувырок назад отпружинивает обратно к верхней.

Но лучше, конечно, увидеть (петля на 18-й секунде, замедленный повтор тоже будет).

Удары ногами и животом о жерди выглядят жутко, но для гимнастики 1960-70-х это стандартный набор.

Обратите внимание, как близко друг от друга располагались брусья во времена Корбут. Сейчас не так: современные гимнастки делают оборот на одной из жердей с прямыми ногами и не задевают вторую – вот как далеко со временем развели брусья. По сути, это уже упражнения на двух перекладинах.

А в 1950-х (за 20 лет до Корбут) брусья располагались совсем рядом: динамики в упражнениях недоставало, и в основном девушки выполняли подъемы и обороты в упоре. Постепенно брусья разводили, но той амплитуды движений, которой достигала Корбут в петле, раньше не возникало ни в одном из элементов. Спортсменка, казалось, вылетает за пределы досягаемости снаряда, но все же возвращалась с невероятной скоростью.

Черновик петли возник случайно: на тренировке юная Оля встала на верхнюю перекладину и сделала сальто, вернувшись на ту же жердь. «Я всегда была креативной. Мне было скучно постоянно делать одно и то же», – признавалась Корбут во время визита в Лондон-2012.

В течение пяти лет Ольга и ее тренер Ренальд Кныш оттачивали трюк, а впервые показали на чемпионате СССР в 1969 году. Несмотря на 5-е место, 14-летняя гимнастка вошла в историю: петля стала первым обратным свободным элементом, выполненным на брусьях.

«Петли я всегда боялась. Да, да, да! Даже освоив ее до автоматизма, я всегда, до самого последнего дня в спорте, подходила к брусьям – и сердце мое проваливалось в преисподнюю страха. Ватные ноги, головокружение, тошнотворная слабость, – вспоминала Корбут в автобиографии. – Мысль о побеге, о позорном побеге под улюлюканье, под свист зала всякий раз принимала вполне реальные очертания. Быть может, это естественное волнение, посещающее без спроса всех спортсменов.

Рен (Кныш) научил возвращать сердце на место и держать эмоции в узде. Оно исчезало само по себе, как бы без усилия с моей стороны, стоило только вздохнуть полной грудью, вытянуть вперед ладони и мысленно произнести: «Ну, начали. »

Как Рен учил убивать страх? Всякий раз, когда на тренировке случалось падение – пусть самое болезненное, когда разбиты нос или коленка, – он, едва закончив процедуру успокоения, смачивания йодом и бинтования, категорически требовал еще раз сделать то, что не получилось. Никакие слезы, никакие жалобы, никакие уловки не в состоянии были его поколебать, разжалобить, заставить усомниться в своей правоте. «Если не сделаешь сейчас – не сделаешь никогда. Перебори боязнь и боль, ты обязана перебороть, ты увидишь, как это здорово – перебороть себя». И я шла и перебарывала».

Помните, как Немов заглушил зал? Его засудили, и народ остановил Олимпиаду

На Играх-1972 петля не принесла золото, но Ольгу запомнили как «воробышка»

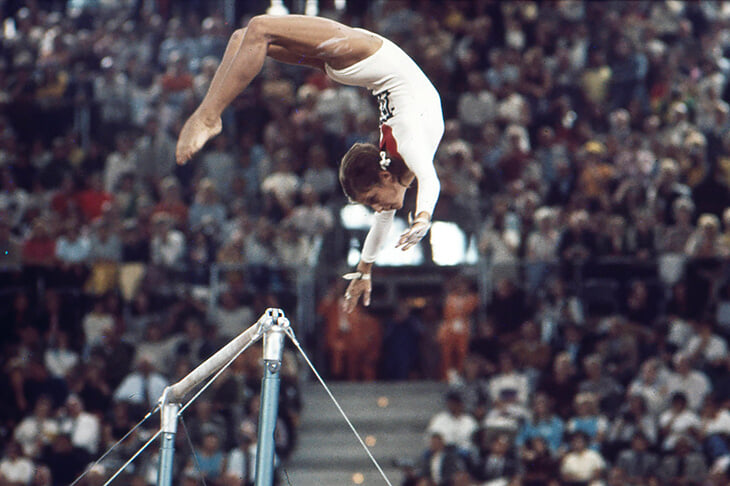

Корбут очаровала мир в 1972-м на Олимпиаде в Мюнхене. Эмоциональная и непосредственная, она выделялась на фоне сдержанной советской команды; ее улыбка и задорная прическа с хвостиками моментально влюбляли.

Газеты называли ее «советским цыпленком», «воробышком» и писали, что она запрыгнула в сердце публики.

На Играх-1972 не обошлось и без разочарования для Корбут. 28 августа победой сборной СССР завершился женский командный турнир – тренеры отпустили девушек на прогулку по городу, вспоминал Кныш. Но на следующий день Ольга не пришла на тренировку – ни утром, ни вечером, пропустила и занятия 30-го – в день многоборья.

Оказалось, на прогулке ей продуло спину, и она испытывала сильные боли. Вечером на соревнованиях Корбут собралась и три снаряда прошла уверенно, подвели брусья – на коронных упражнениях Ольга сорвалась. Потеряла больше двух баллов из-за грубой ошибки, и это стоило ей золота.

Рыдания 17-летней гимнастки видел весь мир. На следующий день Корбут реабилитировалась: золото на бревне и в вольных, а петля принесла еще и серебро на брусьях.

Теракт в Мюнхене: главный олимпийский кошмар

После Игр-1972 об Ольге снимали художественные фильмы, ее звали в турне по США, признавали спортсменкой года в Штатах и Великобритании. А умопомрачительные элементы ассоциировали только с ней – хотя соперницы порой не уступали в сложности.

«Когда Ольга выполняла свои элементы, особенно знаменитую петлю, это была такая фантастическая линия. Ноги были натянуты предельно. Я всегда смотрела и любовалась, это было потрясающе», – рассказывала девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина, которая в Мюнхене-1972 была старшим тренером женской сборной СССР.

Петлю повторяли многие (и даже усложняли), но новые правила выдавили ее из спорта

Соперницам и их тренерам не нравилось такое экстремальное усложнение – они, как правило, отмечали опасность сальто на брусьях. Но прогресс побеждал: на последовавшее за Играми в Мюнхене десятилетие петля Корбут стала супервостребованным трюком.

«Гимнасты не застрахованы от травм. Но гимнастика – это вопрос самовыражения», – говорила Корбут после карьеры.

Конец 1970-х – пик популярности петли: многие исполняли жуткий трюк, некоторые еще и усовершенствовали. На чемпионате Европы-1977 другая советская гимнастка Елена Мухина исполнила петлю Корбут, добавив винт в сальто. Этот фокус впоследствии назвали петлей Мухиной (на видео – с 48-й секунды).

Три года спустя – перед московской Олимпиадой – Мухина не проходила в сборную из-за травм. И ее лагерь пошел ва-банк, усилив программу вольных упражнений мужским элементом – сальто Томаса.

На сборе перед Играми Елена исполняла программу, но не докрутила сальто и упала на ковер. Падение обернулось для 20-летней спортсменки переломом шейных позвонков, который привел к полному параличу. Из-за того, что Мухина регулярно исполняла петлю Корбут, многие ошибочно полагают: именно на этом элементе гимнастка получила ужасную травму. Но нет. Кстати, вскоре женщинам запретили сальто Томаса.

В 1980-е спортсменки выполняли петлю Корбут на нижней жерди. А вот еще одна модификация – от Биргит Зюсс из ГДР – сальто вперед.

Тогда же – в 1980-е – спортивная гимнастика значительно изменилась, и петле Корбут не нашлось места в новой конфигурации. Дело вовсе не в опасности: возник запрет вставать ногами на жердь, останавливая при этом выполнение комбинации. Это правило ввели, чтобы сохранить целостность программы – по сути, петля Корбут исчезла не из-за сложности, а из-за неэстетичности.

Кстати, другой элемент, названный в честь Ольги, – сальто на бревне – не пропал. Но, в отличие от петли, сейчас это относительно легкий трюк – базовый прыжок, который нередко становится частью более сложной комбинации.

Гимнастика осталась без петли Корбут, но ее супертрюк подтолкнул спорт к развитию. И хотя появились куда более сложные прыжки и перелеты, вряд ли они сравнятся по статусу с петлей – невероятно зрелищной и будто рушащей законы гравитации.

Ольга Корбут почти 30 лет живет в США и избегает общения со СМИ. Ее единственное появление в публичном поле – скандальный эфир «Пусть говорят» в апреле 2018-го: тогда Корбут рассказала, что тренер Кныш изнасиловал ее перед Олимпиадой-1972.

Два сальто с тремя винтами – ультратрюк Симоне Байлс, который потряс женскую гимнастику

Фото: East News/AP Photo, imago sportfotodienst; РИА Новости/Дмитрий Донской, Юрий Сомов

Источник