Принципы тренировки

Цель, задачи и содержание спортивной тренировки

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Спортивная тренировка — это педагогический процесс, направленный на достижение футболистами и командой наивысших спортивных результатов. Задачи тренировки многообразны, и конкретная формулировка каждой из них обусловливается возрастом и подготовленностью футболистов, периодом тренировки, социальными, географическими условиями и т.п. Следует, однако, выделить главные задачи тренировочного процесса:

1) воспитательные, решение которых позволяет сформировать мировоззрение и высокие моральные и нравственные качества футболистов;

2) образовательные, решение которых приводит к формированию специальных знаний о футболе, тактического мышления и технических приемов к развитию необходимых каждому футболисту физических качеств.

Спортивная тренировка футболистов осуществляется на основе общих для всех видов спорта принципов. Однако при их применении учитывают и специфические особенности футбола.

1. Единство общей (неспецифической) и специализированной подготовки. В многолетней подготовке футболистов используется множество различных упражнений: от простых (бег, прыжки, жонглирование, передачи мяча в парах и тройках, удары по неподвижному мячу) до самых сложных (тактико-технические, игровые). Воздействие каждого из этих упражнений неодинаково и различается как по величине, так и по направленности.

Правильным будет такое использование тренировочных средств, когда потенциальные возможности, создаваемые неспецифическими упражнениями, будут повышаться и реализоваться при применении специфических упражнений. Таким образом, на каждом этапе подготовки перед тренером стоит задача нахождения оптимального соотношения частных объектов неспецифических и специфических упражнений. Количественно оно может быть представлено в виде коэффициента специализированности нагрузки (он определяется как отношение (в %) объема специфических упражнений к общему объему всех тренировочных средств. — Прим. авт.).

Следует учитывать и постоянно действующий механизм адаптации организма к нагрузке. Высокие коэффициенты специализированности и на этапе спортивного совершенствования учитывают эту закономерность: за годы занятий футболом спортсмены адаптировались к простым неспецифическим упражнениям и их тренировочный эффект оказывается низким.

2. Единство соревновательного и тренировочного процессов.

В течение календарного года футболисты участвуют в большом количестве игр (от 50 до 100). Для каждого этапа многолетней подготовки должен быть свой объем тренировочных занятий. Например, некоторые наши юные футболисты проводят в год 80-105 матчей. При таких игровых нагрузках 80 — 105 дней будут предигровыми. В эти дни объемные и интенсивные занятия нереальны. Столько же дней — послеигровых — нужно для отдыха и восстановительных мероприятий. Простой подсчет показывает, что слишком мало дней в году остается на совершенствование подготовленности. Поэтому по достижении 20-22 лет эти, несомненно, талантливые спортсмены перестают прогрессировать.

Объем игр должен быть таким, чтобы тренер имел возможность одновременно решать две, часто не совпадающие задачи. Во-первых, волнообразно повышать величины нагрузок и особенно количество занятий с предельными и около предельными нагрузками в течение многих лет. Только так можно достичь успеха. И, во-вторых, обязательно уменьшать нагрузки к концу межигровых циклов (их число всегда на одно меньше, чем число игр: если игр 100, то межигровых циклов — 99). Это нужно делать, чтобы футболисты подошли к очередной игре в оптимальном состоянии.

При таком подходе удается обеспечить единство тренировочных и соревновательных нагрузок.

3. Направленность на максимальные достижения. Высшая цель для каждого футболиста — играть в сборной команде и в команде высшей лиги. Это, естественно, удается не всем, Но ставить максимально высокие для себя задачи и стараться решить их необходимо. Таким образом, этот принцип определяет цель спортивной тренировки и реализуется в зависимости от ее эффективности.

4. Непрерывность тренировочного процесса. Как известно, в общем виде этот принцип реализуется, если тренировочные эффекты следующих одно за другим занятий взаимосвязаны и во времени. В связи с этим понятие непрерывности тренировки в футболе предполагает, что временные интервалы между занятиями должны обеспечить взаимосвязь срочных тренировочных эффектов по всем видам подготовки.

Можно тренироваться каждый день, по два раза в день и, тем не менее, нарушать принцип непрерывности. Рассмотрим следующий пример: в микроцикле (12 занятий в неделю) в первый и четвертый дни запланированы скоростные тренировки для квалифицированных футболистов. Можно ли говорить о соблюдении принципа непрерывности? В целом — да, так как спортсмены тренируются дважды в день, но по отношению к развитию скоростных качеств нет. Слишком велик перерыв между занятиями. доказано, что совершенствование скоростных качеств идет лучше, если проводится подряд несколько тренировок такой направленности.

То же самое можно сказать и о воздействии на другие качества и навыки спортсменов.

5. Вариативное изменение тренировочных нагрузок. Варьирование

нагрузок в футболе исключительно важно в силу следующих обстоятельств:

а) применение одинаковых, пусть даже и очень значительных по величине нагрузок быстро приводит к адаптации и к тому, что спортсмен перестает прогрессировать;

б) основными в подготовке футболистов являются специализированные упражнения. Направленность большинства из них примерно одинакова. Не случайно, что в разных по форме выполнения и количеству игроков упражнениях ЧСС оказывается примерно равной: 130-160 уд/мин. Большой объем таких функционально однообразных упражнений приводит к стабилизации физической работоспособности на одном зачастую, невысоком, уровне;

в) физическое состояние футболистов изменчиво. С учетом этого и надо планировать занятия в микроциклах и на этапах.

6. Индивидуализация тренировочного процесса. При планировании в футболе нужно учитывать два фактора. Первый из них — это структура игры, характеристики которой определяют требования к подготовленности футболистов. Например, с точки зрения этих требований футболист должен быстро и правильно решать тактические задачи, технично выполнять игровые приемы, быть физически работоспособным, быстрым, ловким. С этой целью нужно соответствующим образом планировать тренировочный процесс.

Однако нельзя не учитывать второго фактора — индивидуальной структуры подготовленности каждого футболиста. Один может быстро, ноне всегда точно решать тактические задачи, другой обладает хорошими скоростными качествами, но недостаточно вынослив. У третьего прекрасные задатки, но, как только он начинает тренироваться дважды в день, у него сразу же учащаются болезни и травмы.

Поэтому при планировании надо учитывать как требования игры, так и индивидуальную структуру подготовленности. В связи с этим 70-80% упражнений выполняют с учетом требований игры, а 20-30% — в зависимости от индивидуальных особенностей футболистов. В таких тренировочных занятиях совсем необязательно, чтобы футболисты упражнялись индивидуально. Они могут работать в группе, но по своим заданиям.

Например, в игровом упражнении 5х5 трем футболистам из десяти раз решается играть только в одно касание. При завершении атаки два игрока могут бить по воротам с любых позиций, а два других — только с 16-25 м.

Можно выделить еще одну форму занятий, при проведении которых решаются задачи индивидуальной подготовки. Это — самостоятельные для каждого спортсмена занятия, когда он один выполняет различные тренировочные упражнения.

Индивидуализация тренировочного процесса, прежде всего, должна содействовать развитию лучших качеств футболистов. Чем выше уровень подготовленности и чем старше футболист, тем более индивидуализируется его подготовка.

7. Цикличность тренировочного процесса. Известно, что цикличность проявляется в систематическом повторении относительно законченных структурных единиц тренировочного процесса; отдельных занятий, микроциклов, мезоциклов, периодов, макроциклов (В.Н.Платонов). Наиболее важными в футболе являются микроциклы (в соревновательном периоде их называют межигровыми циклами). В принципе наиболее эффективен недельный межигровой цикл. В нем можно так планировать нагрузки, что удается и готовиться к очередной игре, и решать стратегические задачи тренировки. Не случайно поэтому, что в подавляющем большинстве чемпионов «футбольных стран» (ФРГ, Италия, Англия, Бельгия и др.) 80-100% межигровых циклов — недельные.

Условия проведения чемпионата могут привести к появлению циклов большей или меньшей длительности. Важно только, чтобы их было не очень много. Большое число одинаковых по длительности циклов позволит систематизировать их в зависимости от содержания. Например, можно спланировать циклы с концентрированным воздействием нагрузки и циклы тактической направленности с развитием всех двигательных качеств, скоростно-силовых или выносливости.

Чередование этих циклов на этапах соревновательного периода позволит варьировать разные нагрузки и отдалить адаптацию и утомление.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

5.6. Основные средства и методы обучения и тренировки

5.6.1. Средства обучения и тренировки

Основным средством подготовки футболистов являются физические упражнения, которые представляют собой двигательные действия, выбранные и используемые методически правильно для реализации поставленной задачи.

Количество применяемых в подготовке футболистов физических упражнений крайне велико. Многие из них существенно отличаются одно от другого как по форме, так и по содержанию. Чтобы выбрать отдельные средства из всего их многообразия, необходимо в первую очередь четко представлять специфику содержания физического упражнения.

Содержание физического упражнения составляют действия, которые определяют основные процессы, происходящие в организме в ходе выполнения упражнения. Эти процессы многогранны. Они могут рассматриваться в различных аспектах: психологическом, физиологическом, биохимическом, педагогическом и др. Таким образом, отдельное физическое упражнение оказывает комплексное влияние на организм спортсмена, позволяет решать ряд задач спортивной подготовки.

Однако мера влияния физического упражнения на различные аспекты подготовки футболистов неодинакова. Поэтому физические упражнения подбираются и используются по их преимущественному воздействию.

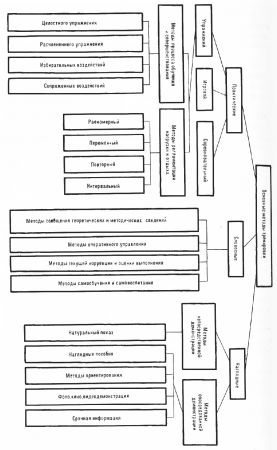

Исходя из особенностей футбола и задач подготовки, все основные средства можно подразделить на специфические, т.е. упражнения с мячом, и неспецифические, т.е. упражнения без мяча (рис. 64).

Специфические упражнения, применяемые в тренировке футболистов, состоят из двух групп: соревновательные и специальные.

Соревновательные упражнения — это совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в футбол и выполняемых в полном соответствии с правилами состязаний по футболу. Они характеризуются комплексным проявлением основных физических качеств, использованием всей совокупности технических приемов в условиях постоянной и внезапной смены тактических ситуаций. По форме к соревновательным упражнениям относятся официальные, контрольные, товарищеские, двусторонние и другие игры, а также игры по мини-футболу.

Специальные упражнения — это двигательные действия, состоящие из элементов соревновательных упражнений и их вариантов. Предназначены они главным образом для технико-тактического совершенствования и развития специальных физических качеств.

К специальным упражнениям относятся индивидуальные и групповые упражнения с мячом (удары, остановки, ведение, взаимодействия в парах, тройках т.д.), а также игровые упражнения (различные “квадраты”, держание мяча и т.д.).

Преимущество специальных упражнений заключается в том, что они дают возможность дозировать воздействие более целенаправленно и эффективно, чем соревновательные.

Неспецифические упражнения включают в себя две группы: общеподготовительные и специальноподготовительные.

Общеподготовительные упражнения — это двигательные действия являющиеся преимущественно средством общей подготовки футболиста. Сих помощью решают задачи всестороннего физического воспитания, избирательного воздействия на развитие основных физических качеств, улучшения координационных способностей, двигательных навыков и умений.

Общеподготовительные упражнения можно использовать и как средство активного отдыха и восстановления. Наконец, общеподготовительные упражнения способствуют сохранению достаточно высокой физической и психической работоспособности, если объективные условия (климатические факторы, травмы и т.д.) не дают возможности использовать специальные средства.

Соответствующие упражнения подбирают из различных видов спорта, спортивных и подвижных игр и дополняют общеразвивающими.

Специальноподготовительные упражнения — это двигательные действия, которые имеют существенное сходство со специальными упражнениями по форме, структуре и характеру проявления физических и психических качеств.

Рис. 64. Классификация основных средств тренировки

5.6.2. Методы обучения и тренировки

Действенность любого педагогического средства зависит во многом от метода его применения. Метод — способ достижения поставленной цели, определенным образом упорядоченная деятельность.

Основные методы спортивной тренировки можно разделить на три группы: практические, словесные, наглядные (рис. 65).

В тренировочных занятиях эти методы применяют в основном в комплексе, хотя иногда в зависимости от конкретных условий тем или иным методам отдается предпочтение.

Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией футболистов, задачей, изучаемым материалом, применяемыми средствами, условиями занятий, профессиональной подготовленностью самого тренера и другими факторами.

Рис. 65. Основные методы тренировки

Практические методы

Практические методы спортивной тренировки, основанные на двигательной деятельности спортсмена, подразделяются на методы упражнений, игровой и соревновательный методы.

При использовании методов упражнений деятельность занимающихся организуется и регулируется с достаточно полной регламентацией, которая обеспечивает оптимальные условия для усвоения двигательных навыков и гарантирует точно направленное воздействие на развитие физических качеств, способностей.

Методы упражнений имеют несколько вариантов, применение которых зависит от ряда аспектов. В процессе разучивания двигательных действий выделяют два основных методических подхода: разучивание действий в целостном и расчлененном виде. Метод целостного упражнения применяют при изучении, как простейших двигательных действий, так и сложных, которые нельзя расчленить без существенного искажения их характеристик.

Метод расчлененного упражнения предполагает разучивание отдельных относительно самостоятельных частей элементов, фаз изолированно, и лишь после определенного усвоения они соединяются в целостное действие.

Сопряженный метод используется в процессе совершенствования в технике, тактике с параллельным развитием физических качеств. При выполнении технико-тактических действий применяют различного рода отягощения (пояса, жилеты, утяжеленную обувь, мячи и т.д.) строго определенного веса, не искажающие технику движений.

Иную основу имеет метод избирательных воздействий. Характерная черта этого метода — преимущественная направленность Воздействий на те или иные функциональные свойства организма, что достигается посредством специальных упражнений, которые нередко могут иметь относительно локальный характер (например, упражнения с отягощениями, направленные на развитие отдельных мышечных групп, старты из различных исходных положений, направленные на развитие стартового ускорения, и т.д.).

Кроме того, при специальной организации упражнений (учет координационной сложности, оптимальные паузы отдыха, рациональное количество повторений и т.д.) данный метод может быть направлен на избирательное совершенствование техники футбола, его тактики или технико-тактических действий,

Следующая большая группа методов основана на различных способах регламентации режима нагрузки и отдыха.

Равномерный метод характеризуется непрерывным выполнением физических упражнений в течение относительно длительного времени с постоянной интенсивностью (как правило, невысокой), темпом, величиной усилия (например, кроссы, плавание, ведение мяча и т.д.). Тренирующее воздействие равномерного метода на организм обеспечивается в период работы. Увеличение нагрузки достигается за счет повышения длительности или интенсивности выполнения упражнения.

Переменный метод определяется направленным изменением воздействующих факторов по ходу выполнения упражнения. Это достигается за счет варьирования нагрузки в ходе непрерывного упражнения путем изменения скорости передвижения, темпа, величины усилий, амплитуды движений, изменения техники и т.п.

Тренирующее Воздействие переменного метода на организм обеспечивается в период работы.

Одним из преимуществ переменного метода по сравнению с равномерным является то, что при его использовании во многом устраняется монотонность в работе.

Повторный метод заключается в многократном выполнении упражнений с определенными интервалами отдыха, длительность упражнения, интенсивность нагрузки, продолжительность отдыха, количество повторений зависят от решаемых задач.

Тренирующее воздействие повторного метода обеспечивается как в процессе выполнения отдельного упражнения, так и суммированием эффекта от всех повторений. К преимуществам данного метода можно отнести возможность четкой организации занимающихся, достаточно точной регламентации нагрузки, своевременного исправления ошибок.

Интервальный метод характеризуется многократным серийным повторением упражнений через определенные интервалы отдыха между повторениями и между сериями повторений. Причем как нагрузку, так и паузы отдыха можно изменять в различных отношениях. Это существенно расширяет возможность целенаправленного воздействия на различные функции организма (при развитии физических качеств) и на динамику усвоения технико-тактических навыков или на параллельное сопряженное совершенствование этих важных компонентов футбола. Тренирующим воздействием обладают не только (и не столько) сами упражнения, но и интервалы отдыха.

Применение интервального метода требует, однако, осторожности и строгого контроля за компонентами нагрузки. Несоответствия их содержания и структуры часто приводит к перенапряжению и переутомлению.

В последние годы разработаны специальные методические формы, предназначенные для комплексного использования физических упражнений, которые получили название круговой тренировки.

Круговая тренировка — это организационно-методическая форма занятий, основу которой составляет серийное (непрерывное и с интервалами) повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые выполняются в порядке последовательной смены “станций” по замкнутому контуру.

Большинство упражнений носит локальный характер, т.е. воздействует на определенную мышечную группу, на определенное физическое качество. В форме круговой тренировки совершенствуются также и отдельные технико-тактические навыки.

Ценной чертой круговой тренировки является возможность строго индивидуальной дозировки нагрузки.

Игровой метод представляет собой двигательную деятельность игрового характера, определенным образом упорядоченную (замысел, план игры, правила и т.д.). В игровом методе могут быть использованы различные физические упражнения: бег, прыжки, метания, акробатические упражнения, технико-тактические и другие упражнения, выполняемые в форме подвижных игр, эстафет и специальных игр с мячом.

Один из недостатков игрового метода — ограниченные возможности дозировки нагрузки, так как многообразие способов достижения цели, постоянное изменение ситуаций, динамичность действий не позволяют точно регулировать нагрузку, как по направленности, так и по степени воздействия

Соревновательный метод основан на сопоставлении сил в условиях упорядоченного (в соответствии с правилами) соперничества, борьбы за первенство или возможно более высокого достижения в соревнованиях и играх различного ранга.

Особенности этого метода (официальное определение победителей, награды за достигнутые результаты, признание общественной значимости достижений и т.д.) создают особый эмоциональный и физиологический фон, который усиливает воздействие физических упражнений и способствует максимальному проявлению функциональных возможностей организма.

Однако соперничество и связанные с ним межличностные отношения в ходе борьбы могут содействовать формированию у футболистов не только положительных, но и отрицательных нравственных качеств (эгоизм, тщеславие и т.д.). Кроме того, соревновательный метод предоставляет относительно ограниченные возможности для дозировки нагрузки и для непосредственного руководства деятельностью футболистов.

Практически все стороны деятельности тренера связаны с использованием слова. С помощью методов использования слова сообщаются теоретические сведения, ставятся конкретные задачи, формируется отношение к выполнению тренировочных заданий, анализируются и оцениваются результаты. Методы использования слова позволяют тренеру направлять поведение занимающихся, воспитывать нравственные, волевые и другие качества личности. В то же время “словесные” методы играют важную роль в осмысливании, самооценке и саморегуляции действий самих футболистов.

Методы обеспечения наглядности

Данный комплекс методов применяется для создания зрительных, двигательных и других ощущений и восприятий об изучаемых упражнениях в процессе технической, тактической, физической подготовки. Их условно можно разделить на две группы: методы непосредственной наглядности и методы опосредованной наглядности.

К первым относятся различные формы методически организованного показа самих упражнений (в целом или по частям, замедленно или в обычном темпе и т.д.).

Методы опосредованной наглядности являются вспомогательными средствами демонстрации и служат формированию предварительных представлений о двигательных действиях, правилах и условиях их выполнения, а также для уточнения и углубления представлений, полученных путем непосредственных восприятий.

Источник