- Принцип тренировки при котором учитываются персональные возможности занимающегося

- Принципы спортивной тренировки

- Содержание

- Принципы спортивной тренировки [ править | править код ]

- Принцип индивидуальности [ править | править код ]

- Принцип вариативности тренировочных нагрузок [ править | править код ]

- Специализация [ править | править код ]

- Взаимодействие нагрузок [ править | править код ]

- Циклическое планирование процесса тренировки [ править | править код ]

Принцип тренировки при котором учитываются персональные возможности занимающегося

Согласно принципу индивидуальных различий, следует разрабатывать тренировочные программы и использовать тренировочные методики, сообразуясь с конкретными индивидуальными особенностями каждого клиента, обусловленными значительными анатомическими и физиологическими различиями организма у разных людей. Речь идет о различиях в композиции мышечных волокон, активности тех или иных ферментов, в уровне метаболизма, эффективности функционирования нервно-мышечной, эндокринной, сердечно- сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем организма, биомеханических различиях, обусловленных анатомическими особенностями, различиях, связанных с полом, возрастом и т. д. Нет абсолютно правильных или неправильных тренировочных методик.

КАЖДАЯ ПРОГРАММА СООТВЕТСТВУЕТ КОНКРЕТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА КОНКРЕТНОМ УРОВНЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СВОЕГО ОРГАНИЗМА И БУДЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ В ТЕЧЕНИЕ КОНКРЕТНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ.

Принцип сверхкомпенсации отражает такое основополагающее для всех биологических существ явление, обеспечивающее их выживание и эволюцию, как адаптация.

В условиях, когда воздействие на организм приобретает стрессовый характер, т. е. превышает некий обычный для данного индивидуума уровень, наблюдается т. н. эффект сверхкомпенсации. Он заключается в том, что уровень тех функций или ресурсов, которые подверглись воздействию в результате конкретной специфической нагрузки, в период восстановления после нее выходит на новый, превышающий первоначальный, уровень . При т. н. кумулятивной адаптации, когда стрессовое воздействие на организм имеет периодически повторяющийся в течение достаточно продолжительного периода характер, имеет место суммирование и закрепление отдельных адаптационных эффектов. Если раздражители, вызывающие запуск адаптационных механизмов, в течение определенного периода времени не повторяются, организм вступает в фазу т. н. утраченной суперкомпенсации, когда повышенный уровень функций и ресурсов, приобретенный в результате их суперкомпенсации, постепенно возвращается к исходному состоянию.

Те или иные изменения, происходящие с организмом человека (и, как следствие, с его внешним видом) в результате фитнес-тренировок, являются частным проявлением механизма адаптации. Нагрузки, применяемые в процессе тренировки, являются тем самым раздражителем, возбуждающим приспособительные изменения в организме. Зачастую развитие качеств, которое служило главной задачей тренирующегося, является лишь видимым проявлением целого комплекса сложнейших и многообразных изменений, произошедших в его организме.

Данный принцип важен для понимания тренировочного эффекта в целом, а также для расчета величины тренировочной нагрузки и длительности периода отдыха между отдельными занятиями.

Принцип перегрузки отражает тот факт, что для того, чтобы имел место эффект суперкомпенсации, необходимо, чтобы воздействие на организм превышало определенный пороговый уровень. Нагрузка будет являться стрессовой не в том случае, когда она велика, а в том, когда она ДОСТАТОЧНО велика, чтобы запустить адаптационный механизм и вызвать явление суперкомпенсации. В практике тренировок это выражается в необходимости постоянного повышения тренировочных нагрузок. Это может достигаться изменением параметров, определяющих объем и интенсивность конкретной тренировочной нагрузки, манипулированием комбинаций этих параметров.

Однако, реализуя этот принцип на практике, мы неизбежно столкнемся со следующей ситуацией: увеличение объема и/или интенсивности тренировочной нагрузки и соответствующее ему развитие тех или иных способностей или качеств, достаточно активно происходящее в начале тренировочного процесса, с течением времени все больше замедляется и в конце концов полностью исчезает. По мере того, как вы становитесь все более тренированным, уровень напряжения, требуемый для запуска механизма адаптации, подходит к такой точке, в которой ваш организм просто становится не в состоянии поддерживать его на таком уровне. Получается своего рода замкнутый круг, занимающийся входит в т. н. состояние застоя или плато. Дальнейшие попытки увеличения нагрузок путем активации волевых усилий приведет к состоянию перенапряжения, или перетренированности. Налицо парадокс — для обеспечения длительности и непрерывности прогресса мы должны, соблюдая принцип перегрузки, постоянно стремиться к увеличению нагрузки, а в практике тренировок реализовать это условие невозможно. На помощь нам придет принцип цикличности, к рассмотрению которого мы приступим несколько позже.

Принцип специфичности постулирует, что «наиболее выраженные адаптационные изменения под влиянием тренировки происходят в органах и функциональных системах, в наибольшей степени нагружаемых при выполнении физической нагрузки»(4). Как говорится, «тренируется то, что тренируешь». Например, кратковременные тренировки с околопредельными и предельными нагрузками вызовут те адаптационные изменения, которые соответствуют именно этому характеру нагрузки, и будут отличаться от тех, что происходят под влиянием длительной непрерывной тренировки с умеренными нагрузками. Первая из них вызовет увеличение поперечного сечения мышцы за счет развития в основном «быстрых» мышечных волокон, совершенствование креатинфосфокиназной, миокиназной систем энергообразования и анаэробного гликолиза. Вторая же приведет к развитию «медленных» мышечных волокон, в меньшей степени способных к гипертрофии, а также совершенствованию аэробных механизмов энергоснабжения и увеличению капилляризации.

Таким образом, приступая к занятиям с клиентом, необходимо достаточно точно определиться с характером нагрузки, использование которой должно решить те или иные задачи, поставленные им. В связи с этим возникает проблема, если клиент хочет максимально развить несколько различных качеств. Взаимодействие тренировочных эффектов от различающихся по своему характеру нагрузок может носить отрицательный характер. Например, неправильное комбинирование в тренировочном процессе нагрузок, направленных на развитие силы и выносливости, могут привести к значительному снижению тренировочного эффекта от каждой из них. Ускорение синтеза митохондрий и повышение уровня содержания ферментов, обеспечивающих аэробный механизм энергоснабжения при работе на выносливость, обеспечивается выбросом в кровь т. н. стресс-гормонов, основными из которых являются глюкокортикоиды. Однако глюкокортикоиды, в т. ч. мобилизуя белковые ресурсы организма, «конкурируют» с анаболическими гормонами, призванными ускорить синтез сократительных белков для увеличения силовых качеств. В свою очередь, кратковременные мощные тренировки, направленные на развитие силы и использующие анаэробные механизмы ресинтеза АТФ, «закисляют» внутреннюю среду организма, что препятствует росту митохондрий («энергостанций», обеспечивающих аэробный путь энергообразования). В принципе, существует возможность одновременно развивать различные качества, применяя отличающиеся друг от друга тренировочные воздействия, однако комбинировать их, сообразуясь с определенными правилами и выбирая приоритетные цели и задачи. Поэтому вам как тренеру необходимо в доступной форме ознакомить своего подопечного с этим явлением и совместно определиться с приоритетами.

Данный принцип является, по сути дела, подпринципом предыдущего, рассматривая понятие специфичности в более узком смысле. Принцип специализации опирается на понятие нервно-мышечной адаптации, которая проявляется в ответ на одинаковые повторяющиеся движения. Речь идет о наработке т. н. техники выполнения конкретного движения и повышении результативности за счет этого. Как мы знаем, в каждом движении участвуют несколько мышечных групп и отдельных мышц, играя отведенную им роль (агонисты, антагонисты, синергисты, стабилизаторы) и проявляя свои силовые способности в строго определенной последовательности. Оптимальный результат возможен только тогда, когда работа отдельных мышц или мышечных групп будет скоординирована в пространственно-временных и динамико-временных отношениях. Такое взаимодействие участвующих в движениях мышц называется межмышечной координацией. Она специфична конкретным видам движений и не может переноситься с одного движения на другое.

Таким образом, следует принимать во внимание, что развитие силовых качеств квадрицепса, бицепса бедра, ягодичной мышцы, мышц — разгибателей спины по отдельности не вызовет адекватного увеличения результативности в выполнении такого упражнения, совершаемого за счет этих мышц, как приседание. Выполняя только движения — броски на блочном тренажере, вы не увеличите результативность в метании копья, а бегая с утяжелителями на ногах (или в воде), не увеличите скорость бега в обычных условиях. «Тренируется то, что тренируешь». Более того, использование отягощений при выполнении специфичных конкретным видам спорта движений может ухудшить их технику вследствие изменения биомеханической схемы этих движений. Тренировки, направленные на развитие качеств, лежащих в основе достижений в конкретном виде спорта, но не использующие специфичные этому виду спорта движения, допустимо использовать лишь на втягивающем и общеподготовительном этапах, постепенно снижая их долю в специально-подготовительном и исключая в предсоревновательном этапе.

Принцип обратимости основан на явлении, когда прекращение тренировочных занятий приводит к т. н. детренированности, т. е. постепенной утрате приобретенных в результате тренировок качеств и функций. Происходит, по сути дела, адаптация организма к новым (пониженным) требованиям. «Что не используется, то пропадает». Связано это с тем, что для поддержания функций и качеств на новом, повышенном в результате тренировок уровне организму требуется прилагать дополнительные усилия. Например, увеличенная в результате занятий бодибилдингом мышечная масса метаболически активна и, даже в покое, требует достаточно большого количества энергии и пластического материала для питания, синтетических процессов, утилизации продуктов метаболизма. Однако для организма не существует понятия «красота тела», для него важно обеспечить нормальное функционирование с минимальными энергозатратами. Организм сохраняет приобретенный повышенный уровень мышечной массы лишь до тех пор, пока эта мышечная масса нужна ему для существования в условиях периодически повторяющихся нагрузок на нее извне. Снижение объема и интенсивности тренировочных воздействий приведет к тому, что и мышечная масса будет снижаться до уровня, соответствующего новому уровню нагрузок. То же самое относится и к любым другим функциям и системам организма.

Реализация принципа цикличности на практике — это периодизация тренировочного процесса. Периодизация — краеугольный камень теории и практики любой спортивной подготовки и оздоровительной практики. Применение периодизации в планировании тренировочного процесса — единственный путь обеспечения достаточно длительного роста спортивных результатов при условии сведения к минимуму возможности переутомления или перетренированности.

Как мы уже говорили, при длительном воздействии на организм тренировочных нагрузок определенного типа темп адаптационных изменений в организме постепенно замедляется и продолжение применения этого вида нагрузок уже не обеспечивает прироста результатов. Дальнейшее развитие тренированности возможно в этом случае лишь путем смены характера тренирующего стимула, при котором развитие адаптации происходит по другому направлению за счет развития иных функций и качеств. Для этого в рамках задачи-максимум, решению которой отведен макроцикл, выделяют промежуточные задачи, решение которых связано с развитием различных качеств и функций. Последовательная смена периодов тренировочных воздействий на различные функциональные системы, доминирующие в развитии адаптации к этим нагрузкам, и обеспечивает длительность и непрерывность тренированности.

Применение периодизации в спортивной практике предполагает разбивку тренировочного процесса на макро-, мезо- и микроциклы. Макроциклы — это периоды, в рамках которых решается какая-либо задача-максимум. В практике спорта макроцикл служит для подготовки к очередным крупным соревнованиям (например, годичные макроциклы или четырехгодичные макроциклы, связанные с подготовкой к Олимпийским играм). В практике фитнес-тренинга в целом (и, например, любительского бодибилдинга, как его составляющей, в частности) продолжительность макроцикла, как правило, зависит от цели, поставленной клиентом, и предположительного срока ее достижения. Макроцикл, в свою очередь, разбивается на мезоциклы для решения различных специфических задач. Длительность мезоциклов определяется продолжительностью адаптационных процессов, происходящих в функциональных системах, соответствующих применяемым в этот период нагрузкам, что, в свою очередь, зависит от реактивности этих систем и динамики использованных средств тренировки.

Выбор целей, решению которых посвящены тренировки в рамках отдельных мезоциклов, и, как следствие, методы и средства, для этого применяемые, зависят от конкретных видов спорта. От тренера требуются достаточно глубокие познания в области спортивной физиологии, с тем чтобы точно определить совокупность различных адаптационных процессов, реализация которых приведет к общему повышению результативности в данном виде спорта.

При планировании макроцикла следует учитывать различную продолжительность адаптационных процессов, обеспечивающих развитие тех или иных качеств, и разную продолжительность сохранения спортивной формы в каждом мезоцикле.

Мезоцикл, в свою очередь, разбивается на микроциклы, периоды, в которых применяется тренировочная нагрузка различного объема и интенсивности. Связано это вот с чем. Как мы знаем, для запуска адаптационного механизма необходим стрессовый характер применяющегося к организму тренировочного воздействия. Однако стремление обеспечить такой стрессовый характер нагрузки на каждой тренировке с большой долей вероятности может привести к угнетению или срыву адаптационного механизма в результате перетренировки — состояния, в большой степени связанного с перенапряжением корковых процессов, нарушением регулятивных функций ЦНС. Чередование микроциклов с нагрузками, отличающимися по объему и интенсивности, позволит наиболее эффективно реализовать задачу, поставленную для решения в рамках конкретного мезоцикла.

Источник

Принципы спортивной тренировки

Содержание

Принципы спортивной тренировки [ править | править код ]

Это приводит, помимо всего прочего, и к тому, что описывают разное количество принципов и категорий. Некоторые авторы называют 9 принципов тренировки, которые они разделяют по значению на следующие группы:

- принципы стимулирования явлений адаптации;

- принципы поддержания адаптации; и

- принципы специфического управления адаптацией [2] .

Другой автор описывает 14 принципов, которые разделяются им на четыре категории [3] :

- принципы нагрузки;

- принципы установления циклов;

- принципы специализации; и

- принципы установления пропорциональности.

Также существует описание 25 принципов, которые делятся на:

- педагогические принципы тренировки;

- принципы построения и организации тренировки; и

- принципы содержательно-методического наполнения процесса тренировки [4] .

Наша цель — свести все эти принципы тренировки в упорядоченную систему, которая, с одной стороны, будет удобной для использования и поможет в планировании тренировок и, с другой — предотвратит возникновение мнимой противоречивости и дублирования понятий при описании принципов тренировки.

С этим связана и надежда на то, что «путем уменьшения нормативных ограничений можно увеличить свободу действий и широту применения на практике, а также вновь подчеркнуть важность творческой стороны и готовности тренера и спортсмена экспериментировать» [5]

Принцип индивидуальности [ править | править код ]

Под принципом индивидуальности понимается индивидуальный подход к определению тренировочной нагрузки на основе индивидуальных особенностей спортсмена. В центре при планировании тренировки находится личность спортсмена, а также учитываются педагогические аспекты. Данный принцип заключается в «определении тренировочного раздражения, которое соответствует психофизической выносливости, индивидуальному восприятию и конкретным потребностям того или иного спортсмена» [3] .

Индивидуальные возможности спортсмена имеют очень важное значение при определении интенсивности тренировок. В случае, если установленная степень того или иного вида раздражения для спортсмена оказывается слишком слабой, желаемый эффект не достигается. Это приводит в данном случае к недостаточному напряжению функциональных систем организма, что противоречит необходимому условию адаптации. Если величина интенсивности раздражения находится слегка выше индивидуального эффективного рабочего порога того или иного спортсмена, то это раздражение имеет функцию поддержания и обеспечения стабильности имеющейся спортивной работоспособности. Аналогично этому (сильное) надпороговое раздражение может привести к значительному повышению спортивной работоспособности, в то время как слишком сильный надпороговый раздражитель может нанести ущерб определенным функциям. Индивидуальные качества спортсмена отражаются прежде всего на степени раздражения, которая представляет собой для него (высокий) надпороговый раздражитель. Поэтому при силовой тренировке в целях управления интенсивностью нагрузки используются процентные характеристики максимального силового воздействия или показатели восприятия нагрузки спортсменом, что дает возможность учесть его индивидуальные физические возможности. При тренировке выносливости играют важную роль не только управление интенсивностью и индивидуальное восприятие нагрузки, а также, например, процентные характеристики максимального потребления кислорода.

Возраст спортсмена и уровень его физического развития — это также факторы, отражающие его индивидуальные возможности. Поэтому необходимость такого построения тренировки, которое будет соответствовать возрасту и уровню развития спортсмена, «состоянию его биологических двигательных функций и, естественно, также интеллектуальнопсихическому уровню» [6] , может рассматриваться как ориентировка на индивидуальные возможности спортсмена. Подобным образом при построении системы тренировки мужчин и женщин следует учитывать специфические половые различия, что также представляет собой специальный аспект индивидуальности.

Принцип вариативности тренировочных нагрузок [ править | править код ]

Принцип вариативности тренировочных нагрузок, как и принцип индивидуальности, можно отнести к основополагающим биологически-ориентированным принципам тренировки [5] . При этом важно правильно понимать значение понятия «вариативность», которое охватывает все без исключения изменения нагрузок, т. е. изменения интенсивности нагрузки, ее режима и видов самой нагрузки.

- Вариативность в интенсивности нагрузок — то, что понимается как абсолютная интенсивность, — необходима хотя бы потому, что биологическая адаптация спортсмена к определенной нагрузке ведет к повышению его работоспособности. Благодаря этому будет постоянно повышаться порог раздражения, имеющий сильное тренирующее воздействие. Неменяющиеся тренировочные нагрузки с течением времени превращаются в раздражители, находящиеся только слегка над порогом раздражения, и имеют тенденцию переходить в категорию подпороговых раздражителей, которые уже не могут обеспечить желаемое улучшение работоспособности спортсмена. Исходя из этого, рекомендуется планировать тренировки с учетом плавного повышения или прогрессии нагрузки.

Нагрузочные раздражения увеличивать можно только постепенно, что особенно важно при работе с молодежью или начинающими. Это правило распространяется и на профессиональный спорт до тех пор, пока не будут исчерпаны резервы спортивной работоспособности. В методических целях сначала увеличивается частота тренировок, затем объем и уже в заключение интенсивность тренировок [3] . Резкое увеличение нагрузки можно также понимать как проявление принципа вариативности, уместное, однако, только при тренировке спортсменов особо высокого уровня.

- При анализе процесса тренировки на протяжении одного года часто обнаруживается периодизация, т. е. разбиение на определенные фазы с различными задачами. В этом отношении здесь также можно увидеть «вариативность», на этот раз в плане содержания, или по расстановке приоритетов. Несмотря на то что такая периодизация прежде всего играет значительную роль для спортсменов, которые участвуют в соревнованиях и зависят от разных специфических условий того или иного вида спорта, в общем процессе тренировок часто используются такие понятия, как «подготовительная фаза», «соревновательная фаза» и, наконец, «переходный период» [6] .

Во время подготовительной фазы определяются и формируются основные аспекты спортивной работоспособности. В период соревнований в центре внимания находится прежде всего достижение спортивных результатов в течение определенного времени. В переходный период спортсмен отдыхает и расслабляется, что приводит к некоторой потере формы. Таким образом, годовое планирование тренировок, с одной стороны, обеспечит то, что пик спортивной работоспособности спортсмена будет достигнут к моменту начала соответствующих соревнований, и, с другой — позволит избежать состояния перетренированности и опасности возникновения синдрома «перегорания» (или истощения — англ, burn-out).

- Кроме того, вариативность наблюдается в видах тренировочной нагрузки, зависящих от возраста спортсмена. Содержание тренировок будет различным у начинающих, опытных и профессиональных спортсменов. Если при тренировке начинающих в центре внимания находятся общие аспекты, то позже, на более продвинутых этапах, особую важность при выборе видов нагрузки приобретают упражнения, направленные на совершенствование общей физической подготовленности и координации и затем используются уже специальные упражнения на развитие координации и техники [3] . Рост специализации, таким образом, представляет собой многолетний процесс, который в большой степени оказывает влияние на различные аспекты тренировки.

В случае силовой тренировки и тренировки выносливости особое значение имеет оптимальное соотношение нагрузки и отдыха. При этом «отдых» может рассматриваться как особый вид нагрузки — а именно ее отсутствие.

Этот важный подход, заключающийся в планировании отдыха в качестве рабочей единицы, основывается прежде всего на способности организма к адаптации. Соответствующая нагрузка в виде регулярных тренировок оказывает влияние на нервно-мышечную систему и систему энергетического обмена, что приводит к дефициту их функциональности. Организм видоизменяет свои функциональные системы так, что постепенно изменяется характер функционирования нервно-мышечной системы и увеличивается объем энергетического потенциала [2] . Такое изменение действия функциональных систем организма происходит преимущественно в периоды отдыха, когда говорят об «избыточной регенерации», так называемой суперкомпенсации [3] .

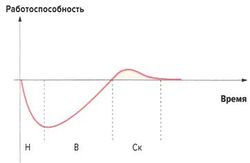

На Рис. 2 изображена модель суперкомпенсации. Тренировки в соответствии с этим графиком должны быть возобновлены тогда, когда процесс регенерации достигнет уровня выше исходного, наблюдавшегося до начала тренировок, т. е. непосредственно во время суперкомпенсации.

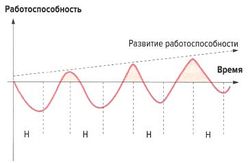

Если тренировка возобновлена в правильный момент, то результатом будет повышение спортивной работоспособности (Рис. 3).

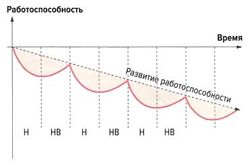

Если же время для этого было выбрано неверно, то воздействие нагрузки оказывается или слишком ранним, или слишком поздним. В первом случае, когда повторный цикл тренировок проводится слишком рано, функциональные системы организма находятся на более низком уровне, чем исходный, и еще не готовы к соответствующему восприятию нового тренировочного раздражителя. Поэтому при этом не удается добиться повышения спортивной работоспособности и общим результатом является снижение уровня физических показателей. Период отдыха оказался в данном случае недостаточно продолжительным для организма, что является препятствием для адаптации. На Рис. 4 проиллюстрирован процесс снижения работоспособности. Данная концепция тренировки может в течение длительного времени быть успешной только тогда, когда сразу по окончании применения такой суммарной нагрузки наступает фаза отдыха, имеющая большую продолжительность. Данный метод может применяться в массовом спорте или оздоровительных спортивных мероприятиях только при определенных условиях.

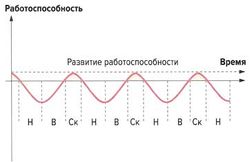

Во втором случае, когда тренировки возобновлены слишком поздно, суперкомпенсация организма также «подавляется», чем определяется отсутствие тех функциональных возможностей, характеристики которых превосходили бы по уровню имевшиеся ранее, на исходном этапе. Проведение тренировок в это время в лучшем случае может служить сохранению спортивной работоспособности, но не повышению ее. Данный процесс представлен на Рис. 5.

Модель суперкомпенсации — упрощенное отображение реальной ситуации, и поэтому она может вызвать некоторые возражения [4] . В связи с упрощением реальных обстоятельств и самих механизмов изменения работоспособности такое наглядное представление данных не может полностью отразить все подробности процесса. Кроме того, данная схема, которая изначально была направлена на исчерпание и последующее пополнение запасов гликогена после физической нагрузки, используется сейчас довольно часто во многих процессах тренировки в спорте. В результате такого переноса данной схемы на другие сферы использования возникает целый ряд проблем и тем для критики [7] .

Одна из проблем заключается, например, в том, что при использовании данной схемы в течение длительного или очень длительного времени не предусмотрено никаких ограничений роста работоспособности при условии, что в каждом случае «вовремя» применяется последующий раздражитель. Однако это противоречит реальности, т. к. в спорте речь не идет о безграничном повышении спортивной работоспособности.

Все без исключения виды повышения спортивной работоспособности не имеют линейного характера, который, как может показаться, представлен на графике модели суперкомпенсации. Кроме того, в организме существуют различные циклы восстановления энергетических систем, с чем связана неоднозначность рекомендаций, касающихся продолжительности фазы отдыха. Данную схему не так легко применить на практике еще и потому, что действие раздражителя в комплексе (при различной интенсивности, разных методах и т.д.) пока еще полностью не изучено. Кроме того, недостаточно внимания здесь уделено функциональной, нейронной и когнитивной адаптации, а так же генетической предрасположенности, специфическим особенностям пола, возраста и индивидуальной тренированности [7] .

Тем не менее модель суперкомпенсации — это наглядное представление, в основе которого лежат биологические принципы. Кроме того, она является первой попыткой объяснения, с чем связаны успехи тренировки.

Описанные принципы тренировки, и в особенности оптимальное соотношение нагрузки и отдыха, являются основными аспектами, на которых базируется организация и, соответственно, планирование тренировки.

Внимание: Модель суперкомпенсации — это объяснение того, как осуществляется рост спортивной работоспособности в процессе тренировки. Наряду с ней существуют и другие теории тренировки, как, например, теория работоспособности и утомления [8] , метамодель потенциала работоспособности [9] [10] , а также определенные соображения относительно функционального объема и функциональных резервов [7] , в которых процессы тренировки иногда представлены по-разному.

Специализация [ править | править код ]

Современный спорт требует, чтобы спортсмены были приспособлены именно к своему виду и были высоко мотивированы к достижению главной цели долгосрочной подготовки — спортивного совершенства. Можно выделить, по крайней мере, три аспекта подобной специализации:

- специализация в обществе;

- специализация в пределах различных видов спорта;

- специализация в определённом виде спорта.

Сегодняшнее общество даёт возможности для развития индивидуума в различных сферах. Современный спорт широко признан в мире как важное социальное явление. Это явление существует в рамках высокоспециализированной сферы интересов, правил, норм, знаний и даже терминологии. Все, кто вовлечен в него (и особенно высококвалифицированные спортсмены и тренеры), выполняют свои чёткие и очень специфические функции. Исторически спорт высоких достижений развился в результате социальной и функциональной специализации. Фактически он существует как высокоспециализированный раздел сферы человеческого творчества и самосовершенствования.

Разнообразие доступных видов спорта позволяет членам общества выбрать тот, в котором их личные интересы и амбиции наиболее полно соответствуют их личностным, физическим и умственным наклонностям. В отличие от обычной физкультуры и рекреационных занятий, где любители занимаются различными видами спорта для разностороннего развития, спорт более высокого уровня и, особенно, спорт высших достижений требуют концентрации на ограниченных, высокоспециализированных действиях.

На ранних стадиях развития олимпийского спорта атлеты были способны заниматься несколькими видами одновременно. Некоторые из них принимали участие в летних Олимпийских играх как велосипедисты, а на зимних играх — как конькобежцы. Герои 1900-1924 годов выступали в тяжёлой атлетике и борьбе, гребле и лыжном спорте, лёгкой атлетике и спортивных играх. Сегодняшняя ситуация несколько иная. Естественное развитие соревновательного спорта уничтожило эту универсальность. Уровень мастерства, требуемый для успешного выступления в соревнованиях, стал тем барьером, который могут преодолеть только высокоспециализированные спортсмены.

Третий аспект специализации касается функциональной дифференциации видов спорта и дисциплин в рамках отдельного вида. Это особенно характерно и важно для новичков и молодых спортсменов, которые должны выбрать наиболее подходящую дисциплину, соответствующую их личной предрасположенности. Пример такой специализации — сознательный выбор надлежащей легкоатлетической дисциплины: бега, прыжков, метаний и т.д.

Взаимодействие нагрузок [ править | править код ]

Вообще говоря, тренировочный процесс может быть представлен как последовательность тренировочных нагрузок. Реакция спортсмена на несколько отдельных тренировочных нагрузок определяется следующими факторами:

- влиянием специфической нагрузки;

- взаимодействием этого влияния с влиянием предыдущих нагрузок.

Конечно, оба эти фактора зависят от чувствительности спортсменов к выполняемым рабочим нагрузкам. Что касается систематической тренировки, то следует подчеркнуть, что там нет отдельной нагрузки, которая имела бы отдельное влияние на спортсмена — эта нагрузка всегда накладывается на предыдущие. Соответственно, современный специфический принцип спортивной тренировки постулирует, что каждая нагрузка, выполняемая в серии с другими, взаимодействует с ними. Этот эффект зависит от влияния предыдущих тренировок и условий влияния последующих. Такое взаимодействие нагрузок имеет большое значение и для планирования, и для анализа тренировочного процесса. Возможные типы взаимодействия нагрузок рассмотрены в таблице.

Важность взаимодействия нагрузок нельзя недооценивать. По сути, этот фактор определяет процесс адаптации в целом и поэтому имеет непосредственное влияние на эффективность подготовки спортсменов. Важность и сложность этой проблемы особенно очевидны для спортсменов высокого класса, которые обычно выполняют 7-11 тренировок в неделю. Это означает, что каждая тренировка накладывается на след, оставшийся от предыдущей нагрузки. Кроме того, даже отдельная тренировочная нагрузка в некоторых видах спорта может повлиять на комбинацию упражнений, выполненных различными тренировочными методами. Такая комбинация может использовать положительное взаимодействие различных нагрузок. Иногда при планировании тренировочного процесса этот фактор игнорируется, и отрицательное взаимодействие нагрузок сводит усилия спортсменов на нет. Конечно, механизмы различных взаимодействий нагрузок очень сложны. Однако в целом этот фактор может и должен быть принят во внимание.

Различные типы и примеры взаимодействия тренировочных нагрузок

Нагрузка суммируется с предыдущей (схожей по способу воздействия) и усиливает накопленный тренировочный эффект

Серия тренировок с достаточными интервалами для восстановления планируется для достижения желаемого накопления нагрузок

Нагрузка облегчает восстановление после предыдущих тренировок

Небольшая по нагрузке аэробная тренировка улучшает восстановление после очень интенсивной силовой тренировки или тренировки на анаэробную выносливость

Предыдущая нагрузка не влияет на последующую

Последующая тренировка выполняется после долгого периода восстановления; влияние предыдущей нагрузки незначительно

Последующая нагрузка, суммированная с предыдущими, вызывает чрезмерное утомление

Серия больших нагрузок может вызывать хроническую усталость; высокая мотивация при выполнении этой серии тренировок может вести к чрезмерному утомлению

Последующая нагрузка не совместима с предыдущей; её влияние ухудшает реакцию спортсмена и процесс его адаптации

Нагрузка на выносливость до истощения ухудшает восстановление после предыдущей тренировки, направленной на мышечную гипертрофию, нивелируя её эффект

Циклическое планирование процесса тренировки [ править | править код ]

Этот принцип касается периодических циклов в тренировке спортсменов. В течение длительного времени множество компонентов долгосрочного тренировочного процесса повторяются, периодически возвращаясь. Этот порядок компилирования программы тренировки называют периодизацией. По крайней мере, четыре главные фактора определяют такие периодические изменения в характере и содержании тренировочного процесса.

Циклическая сущность природы. Вызываемые внешними причинами ритмы являются одним из основных принципов органической жизни; времена года меняются так же, как день и ночь, определяя всю биологическую активность. Месяцы и недели легко делят социальную и экономическую жизнь на исторические и традиционные циклы, составляющие жизнь в целом; недельный ритм, включающий дни отдыха, например, постоянен в течение всей жизни человека. В таком случае нет сомнения, что вся биологическая, социальная и производственная деятельность подчинена внешним природным ритмам. Было бы странно, если бы спорт был исключением.

Адаптация как всеобщий закон. Как уже было отмечено, закон адаптации определяет тренировочный процесс в целом. Следуя этому закону, спортсмены не должны допускать чрезмерную аккомодацию к привычным нагрузкам. Привычное воздействие теряет свою эффективность; чтобы восстановить способность спортсменов к адаптации, необходимо периодически изменять тренировочные программы и режимы выполнения упражнений. Другими словами, слишком стабильные, установившиеся программы ведут спортсменов к срывам адаптации, когда они вынуждены значительно увеличивать объём обычных тренировочных нагрузок, чтобы получить те же самые результаты. С этой точки зрения периодические изменения программы тренировки — требование закона адаптации.

Разделение основных задач. Серьёзная тренировка в любом виде спорта характеризуется сложностью, многообразием и вариативностью; решение основных задач тренировки, связанное с развитием общих и специфических по виду спорта физических качеств, технических и тактических навыков, может требовать чрезмерных объёмов и количества повторений. Очевидно, что все эти задачи должны быть систематизированы и разделены во времени.

Общеизвестно, например, что определённые технические навыки должны базироваться на соответствующем уровне двигательных способностей. Соответственно, некоторая подготовительная работа предшествует приобретению более специфического технического мастерства; соревнование завершает объединение этих процессов и формирует тренировочные циклы. Периодическое повторение таких циклов позволяет решать вышеприведённые задачи последовательно. Таким образом, циклическое планирование тренировочного процесса — единственный возможный способ обеспечить эффективное разделение основных задач.

График соревнований. Подготовка каждого спортсмена фокусируется на определённых соревнованиях, проводимых периодически. Национальные и международные спортивные федерации, так же как и Международный олимпийский комитет, наблюдают за частотой проведения и выбором времени для соревнований. Типичный график соревнований включает внутренние и региональные испытания, национальные и международные события, такие как кубки и чемпионаты континентов и мира. Таким образом, график со всей определенностью диктует время наступления пиков в подготовке спортсменов и, следовательно, периодические изменения в программе их тренировки. Яркий пример такого влияния — Олимпийские игры: четырёхлетний цикл олимпийской подготовки рассматривается национальными олимпийскими комитетами как самый важный период в длительной подготовке спортсменов.

Всё вышесказанное показывает, что периоды в тренировочном процессе (или так называемые тренировочные циклы) должны формировать основу для планирования и анализа. Следовательно, циклическое планирование спортивной тренировки — один из специфических принципов спортивной подготовки. Периоды в тренировочном процессе были выявлены и уже использовались некоторое время назад. Одно из первых систематических представлений тренировочных циклов было сделано в середине 1960-х годов профессором Л.П. Матвеевым [11] [12] . Основные принципы, обозначенные тогда, остаются уместными и полезными до сего дня. Несмотря на разнообразие видов спорта и спортивных дисциплин, деление тренировочного процесса на периодические единицы используется везде, даже несмотря на то что некоторые термины понимаются и используются некорректно.

Стоит отметить, что все тренировочные периоды имеют прямое отношение к соответствующим частям плана, в котором программа тренировки как конечный продукт процесса планирования компилируется на основе принципа цикличности.

Источник