- Художественная гимнастика

- История возникновения и развития художественной гимнастики

- Правила художественной гимнастики

- Предметы для художественной гимнастики

- Соревнования по художественной гимнастике

- Предметы для художественной гимнастики

- Как появились и откуда пришли предметы для художественной гимнастики?

- Как появились и откуда пришли предметы для художественной гимнастики?

- Первые предметы в художественной гимнастике

- Дебют художественной гимнастики в олимпийской программе

- Современная система выступлений

- Художественная гимнастика. История, состояние и перспективы развития

- Оглавление

Художественная гимнастика

Художественная гимнастика – один из самых зрелищных и изящных видов спорта, суть которого заключается в выполнении гимнастических и танцевальных упражнений. Упражнения могут выполняться как с использованием предметов (обруч, мяч, скакалка, лента, булавы), так и без него. Художественная гимнастика является олимпийским видом спорта.

Гимнастки должны обладать хорошей гибкостью, растяжкой, высоким толчком, стройной фигурой, хорошей координацией движений. Но даже если гимнастка не обладает всеми этими качествами, почти всего можно добиться путём регулярных тренировок и под контролем хорошего тренера.

Международная федерация гимнастики (фр. Federation Internationale de Gymnastique, FIG или англ. International Federation of Gymnastics, IFG) — федерация гимнастических видов спорта, в том числе и художественной гимнастики. Данная организация занимается разработкой регламентов и правил выступлений по художественной гимнастике, а также объединяет национальные федерации (официальный сайт Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики).

История возникновения и развития художественной гимнастики

Художественная гимнастика считается молодым видом спорта, появилась она благодаря мэтрам Мариинского театра. В 1913 году при Санкт-Петербургском институте физической культуры им. П.Ф. Лесгафта была открыта Высшая школа художественного движения. Все педагоги данной школы до прихода в неё имели свой уникальный опыт преподавания эстетической гимнастики, ритмической гимнастики, танцевальной гимнастики или свободного танца. Объединение всех этих стилей в один дало мощный толчок для появления художественной гимнастики.

В 1941 году был проведен первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. Позже весь советский спорт и художественную гимнастику ждал застой в развитии из-за Великой Отечественной Войны. Но уже в 1945 году была создана первая секция художественной гимнастики, позже преобразованная в федерацию СССР. Дальнейшее развитие художественной гимнастики происходило с неимоверной скоростью, охватывая всё больше и больше участниц.

В 1948 году прошел первый чемпионат СССР по художественной гимнастике. С 1949 года эти чемпионаты начинают проходить ежегодно. Позже появились Кубок СССР (1965) и всесоюзные детские соревнования (1966).

После того, как гимнастки стали выезжать с выступлениями за пределы СССР, художественная гимнастика получила признание Международной федерации гимнастики и официально стала считаться видом спорта.

В 1960 году в Софии прошла первая официальная встреча: Болгария — СССР — Чехословакия, а спустя 3 года в Будапеште прошли первые официальные международные соревнования, названные Кубком Европы.

В 1967 в мировой художественной гимнастике появляется принципиально новый командный вид — соревнование по групповым упражнениям. В этом же году в Копенгагене состоялся первый чемпионат мира по групповым упражнениям.

1980 год стал для художественной гимнастики поворотным, после завершения Олимпийских игр в Москве, на конгрессе МОК было принято решение о включении этого вида спорта в программу Олимпийских игр. С 1984 года начинается Олимпийская история художественной гимнастики.

Правила художественной гимнастики

Как говорилось выше, выступления могут проходить с предметами или без, но в последнее время на соревнованиях мирового класса выступления без предмета не проводятся. В групповых упражнениях одновременно должны использоваться один или два вида предметов.

Все упражнения идут под фонограмму. Выбор музыки целиком зависит от пожеланий гимнастки и тренера. Но каждое упражнение должно быть длительностью от 75 до 90 секунд. Соревнования по художественной гимнастике проходят на гимнастическом ковре размером 13х13 метров.

Выступления по художественной гимнастике оцениваются по двадцатибалльной системе. Оценивают выступления три бригады судей:

- Трудность (D) оценивают две подгруппы судей — D1 (2 судьи, оценивают технику исполнения) и D2 (2 судьи, оценивают технику работы с предметом). При подсчёте оценки учитывается среднее арифметическое бригад D1 и D2.

- Артистизм и хореографию (А) оценивают 4 судьи.

- Исполнение (Е) оценивают 4 судьи. Они снимают очки за ошибки.

На любых соревнованиях обязательно присутствует судья-координатор, который следит за формальной стороной выступления.

Итоговая оценка подсчитывается по формуле: Оценка = (D1+D2)/2+A+E

Предметы для художественной гимнастики

Скакалка для художественной гимнастики. Бывают пеньковые или синтетические скакалки. Скакалка должна быть пропорциональна росту гимнастки и не должна иметь никаких ручек, вместо них на концах завязывают один или два узла.

Обруч для художественной гимнастики. Бывают деревянные или синтетические обручи. Внутренний диаметр должен быть от 80 до 90 см, а минимальный вес – 300 гр.

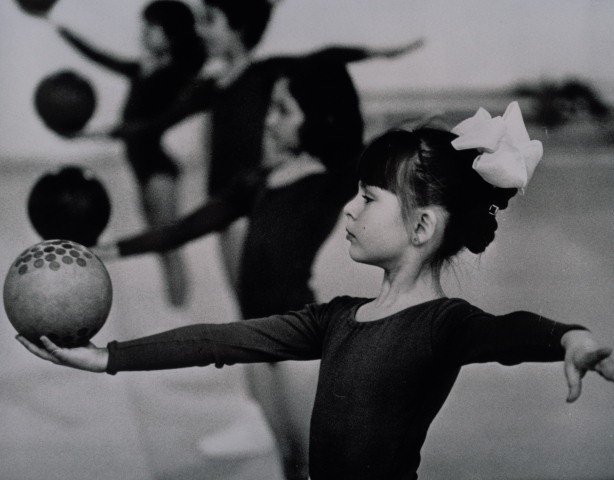

Мяч для художественной гимнастики. Бывают резиновые или синтетические мячи. Диаметр мяча примерно равен 18-20 см. Вес должен быть не менее 400 гр.

Булавы для художественной гимнастики (булавы чакот). Изготавливаются из пластика или каучука (ранее гимнастки пользовались деревянными булавами). В булавах разрешено использовать бархатные ручки. Длина булав должна быть в пределах 40-50 см.

Выступление с лентой в художественной гимнастике. Сама лента может быть атласной или из другого похожего материала. Длина не менее 6 м (сделана из одного куска). Вес не менее 35 гр. Палочка может быть изготовлена из дерева или пластика. Ее длина должна быть от 50 до 60 см, а диаметр – 1 см в самом широком месте.

Соревнования по художественной гимнастике

- Олимпийские игры – самое престижное международное соревнование, проводится один раз в четыре года.

- Чемпионат Мира по художественной гимнастике – международное соревнование, которое проводится с 1963 года (один раз в два года).

- Чемпионат Европы по художественной гимнастике – международное соревнование, проводимое Европейским гимнастическим союзом (UEG). Первый чемпионат состоялся в 1978 году.

Мы постарались максимально полно охватить тему, поэтому данную информацию можно смело использовать при подготовке сообщений, докладов по физкультуре и рефератов на тему «Художественная гимнастика».

Источник

Предметы для художественной гимнастики

Почему в гимнастике так много предметов? С какими из них нужно выступать? Почему не со всеми? — Наверняка вы не раз задавались этими вопросами. Так давайте же расставим все точки над «i».

В художественной гимнастике существуют 5 видов предметов: скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. А также у маленьких девочек (до КМС) есть упражнение без предмета.

Каждые 4 года после олимпиады меняются правила, в которых и сказано о том, с какими из пяти видов выступать девочкам. У гимнасток, выступающих в личной программе, должно быть 4 упражнения, а у групповичек 2. Упражнение со скакалкой для взрослых отменили из-за того, что тоненькую верёвку плохо видно на экране телевизора.

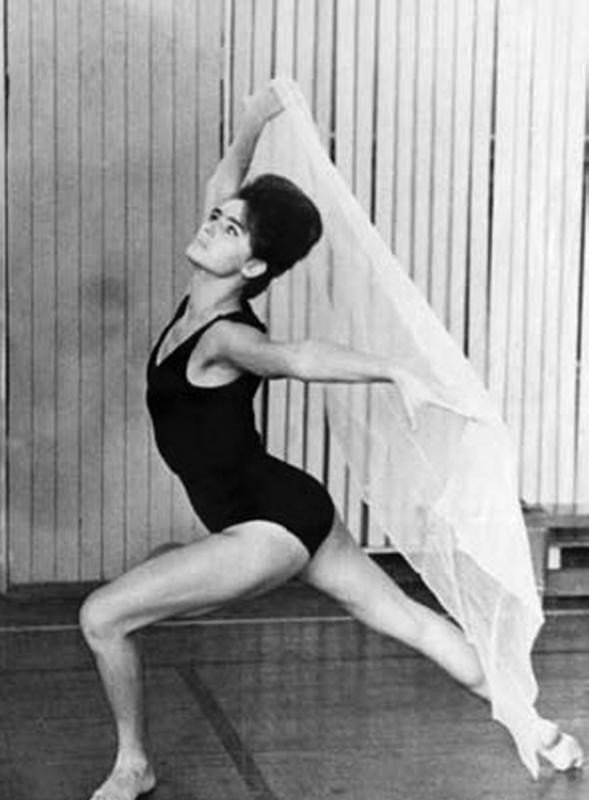

Интересно, что когда гимнастика только зарождалась, всех этих видов не было, зато гимнастки выступали с шалью, лёгкой шёлковой прямоугольной тканью. Затем эта ткань стала крепиться на палку и была чуть уже и длинее, чем шаль.

А вот лента, которую мы привыкли видеть сейчас была утверждена в 1954 году, и с тех пор это самый красивый вид в гимнастике. Сама идея упражнения с лентой принадлежала Композитору Рейнгольду Глиэру, который впервые использовал её в балете “Красный мак”, а первым исполнителем этого танца был Асаф Мессерер.

Упражнение с булавами довольно долгое время существовало как отдельный вид спорта. В программу гимнасток булавы вошли в 1950 году, а в 1960 они были заменены вымпелами. Но в 1973 именно булавы получили признание на мировой арене.

Обруч, хоть и появился давно, был утверждён лишь в 1961 году. До этого спортсмены использовали его а тренировках для укрепления мышц (обручи были тяжелыми, алюминиевыми). На международных соревнованиях в 1967 году гимнастки выступали с деревянными обручами, а позднее были введены пластмассовые обручи, которыми гимнастки пользуются до сих пор.

Мяч и скакалка появились в России в 1934 году, тогда, когда гимнастика только зарождалась. Эти предметы были заимствованы из детских игр. А вот на международном уровне они были утверждены только в 1965 году.

Источник

Как появились и откуда пришли предметы для художественной гимнастики?

Как появились и откуда пришли предметы для художественной гимнастики?

Художественная гимнастика традиционно считается одним из самых эстетически привлекательных видов спорта. Спортсменки двигаются так грациозно и изящно, что, казалось бы, зачем давать им в руки еще и предметы? Тем не менее, без традиционного обруча, мяча, ленты, булав и скакалки невозможно представит современную художественную гимнастику. Как же они пришли в этот вид спорта?

Первые предметы в художественной гимнастике

Первые предметы в художественной гимнастике

Художественная гимнастика пока еще молода, но история ее от этого не становится менее интересной. Своим происхождением этот вид спорта обязан образам великих балерин Мариинского театра. В полноценный вид спорта художественная гимнастика превратилась в 1948 году. Тогда же был проведен первый чемпионат СССР.

В спорт современные предметы пришли из разных областей. Мячи и ленты были заимствованы из античной культуры, обруч — из выступлений гимнасток, скакалка — из детских танцевальных выступлений, а ленты — из балета. Кроме этого, спортсменки выступали также с вымпелами и шарфами (родоначальниками классических лент). Использование этих предметов не было регламентировано, а потому зависело от фантазии тренеров — история художественной гимнастики помнит огромные золотые мячи, булавы-снежинки, предметы, расшитые блестками и другие оригинальные решения. Окончательно современные атрибуты «художниц» были утверждены лишь в 60-е годы прошлого века.

Дебют художественной гимнастики в олимпийской программе

В программу олимпийских игр эта разновидность гимнастики попала в 1984 году. Впрочем, предметы использовались и ранее в других видах спорта. Так, спортивную гимнастику в свое время пытались сделать женственнее и пластичнее за счет использования в упражнениях булав и обруча. Как позже стало очевидно, попытка была неудачной — эти предметы требовали изящности и тонкости движений, что никак не сочеталось с философией спортивной гимнастики, где в первую очередь необходимо иметь сильное, крепкое тело. После этой попытки упражнения с предметами были возвращены в мир художественной гимнастики, где не теряют актуальности и по сей день.

Современная система выступлений

Современная система выступлений

Сегодня программа выступлений хорошо систематизирована: спортсменки выступают со скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой, причем именно в этой последовательности. В 1971 году история развития художественной гимнастики претерпела еще одно существенное изменение — было исключено выступление без предмета. Согласно регламенту соревнований, в каждом сезоне поочередно исключается одно упражнение, в соревнованиях сезона 2015-2016 года отсутствует упражнение со скакалкой.

Материалы изготовления и размеры предметов также регламентированы: обручи и булавы должны быть выполнены из пластика, скакалка имеет нужный диаметр, мяч должен быть определенного веса и размера, а лента —иметь правильную длину. Цвет и оформление могут быть любыми, чаще всего они оформляются в одном стиле с костюмом гимнастки.

Источник

Художественная гимнастика. История, состояние и перспективы развития

Посвящается 80-летию художественной гимнастики и 80-летию кафедры теории и методики гимнастики Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Францевича Лесгафта, Санкт-Петербург. Художественная гимнастика успешно функционирует благодаря кропотливому труду специалистов этого вида спорта. Накоплен большой научный и практический опыт подготовки гимнасток высокой квалификации, требующий постоянного анализа, переосмысления с точки зрения современных тенденций развития общества. Основное содержание пособия посвящено различным аспектам художественной гимнастики, позволяющим расширить представления об изучаемой дисциплине и формировать профессиональные компетенции, необходимые в практической деятельности. Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов магистратуры по дисциплине «Художественная гимнастика».

Оглавление

- Введение

- 1. История художественной гимнастики

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Художественная гимнастика. История, состояние и перспективы развития предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

1. История художественной гимнастики

Художественная гимнастика в своем становлении и развитии прошла долгий путь, собрав воедино все самое лучшее из спорта и искусства.

Всем известно, что люди начали танцевать еще в глубокой древности. Танец как способ выражения эмоций и чувств существует на протяжении всей истории человечества. Это связанно с многогранностью танца, сочетающего в себе средства музыкального, пластического, спортивного, эстетического и художественного развития и образования человека. В разные века танец носил специфический для этого времени характер. Танец изменялся и приобретал все новые направления. Позже стали появляться танцевальные студии и студии театрального искусства.

В конце XIX — начале XX века большую популярность получили студии выразительной гимнастики Франсуа Дельсарта, ритмической гимнастики Эмиля Жак-Далькроза, танцевальной гимнастики Жоржа Демени и свободного танца Айседоры Дункан. Их творческое наследие получило признание во всем мире и послужило основой развития нового направления художественного движения, которое и явилось истоком зарождающегося вида спорта для женщин.

Франсуа Дельсарт (11 ноября 1811 — 20 июля 1871, Париж), являясь французским певцом, вокальным педагогом и теоретиком сценического искусства, создал систему выразительной гимнастики для актеров и танцовщиков. Наблюдая за движениями взрослых и детей, которые выражают свои эмоции мимикой и жестами, а также изучая греческое искусство, он систематизировал жесты по их значению, смыслу и эмоциональной окраске. Дельсарт составил таблицы и классифицировал все жесты, в которых то или иное выразительное движение и настроение было отражено чуть ли не с математической точностью. Так, например, только для рук предполагалось 243 разновидности движений. Однако, создавая свою систему жестов, Дельсарт предполагал, что каждому эмоциональному состоянию должно соответствовать определенное положение тела, рук, головы и определенная мимика. Он разработал новые приемы работы над свободой и эмоциональной выразительностью движений человеческого тела, способного передать различные переживания, настроения и мысли человека естественными, а не искусственными движениями. Он учил артистов вкладывать в каждое движение определенный смысл и значение, а не просто поднимать голову, наклоняться, поворачиваться, ходить и бегать. Он требовал от учеников устанавливать связь между движениями, настроением и эмоциональным состоянием человека. Говорил, что мало чувствовать и недостаточно испытать, а необходимо воплотить чувство в движение и выразить пережитое. Большое внимание Дельсарт уделял различной скорости и силе движений, полагая, что это поможет избежать искусственности движений.

Дельсарт видел основу движения в его естественной природе, стремился сочетать гимнастические упражнения с музыкой. Он создаал упражнения, соблюдая следующие принципы:

— слитное включение многих суставов в действие;

— связь между эмоциональным состоянием человека и телодвижениями;

— противопоставленные движения рук и ног при движениях (различные характеры ходьбы, бега).

Все эти идеи и принципы, разработанные Ф. Дельсартом, являются очень ценными для художественной гимнастики и легли в основу базовых движений. Так, волнообразные и пружинные движения художественной гимнастики выполняются на основе принципа слитного включения многих суставов в действие, постепенно переходя от одного звена тела к другому. Различные базовые виды ходьбы, бега и прыжков в художественной гимнастике требуют противопоставленного движения рук и ног при их выполнении.

Эмиль Жак-Далькроз (6 июля 1865 года, Вена — 1 июля 1950 года, Женева) швейцарский композитор и педагог создал авторскую систему, названную ритмической гимнастикой, в которой он попытался перевести музыкальный ритм в движения человеческого тела. В основу своей системы Э. Ж. Далькроз положил понятие ритма музыки и пластическую реализацию музыки. Музыка и пластика рождаются из ритма. Для воспитания и формирования тела, души, духа и человека в целом необходим наиболее выразительный ритм. Далькроз считал, что приобщиться к тайнам мироздания и приобрести невиданное могущество может только человек, способный чувствовать ритм в своем теле и своей жизни. Танцор должен всегда осознавать внутреннюю связь музыки и движения. И прежде чем приняться за музыку, нужно проникнуться чувством, которое порождает ритм и звуки, научиться воспринимать и ощущать ее всем своим существом. Особенно Далькроз подчеркивал значимость введения ритмики в школьное образование для детей, так как движение является их необходимой потребностью. Он определял ритм как базу для познания любого искусства, в том числе поэзии, скульптуры, архитектуры и музыки. Считал, что музыка имеет общевоспитательное значение, тонизируя поведение человека и успокаивая возбуждение. Далькроз возвращается к античному идеалу гармонично развитой личности — человека. Его цель — привести человека к самопознанию, обрести радость жизни, помочь избавиться от физических и психологических комплексов и создать ясные представления о своих силах и творческих возможностях. Основополагающие принципы Далькроза: «Музыка должна одухотворять движение тела, чтобы оно воплотилось в „зримое звучание“». «Музыка звуков и музыка жестов должна быть воодушевлена одними чувствами». «Танец» Далькроз определял, как сочетание ритмических движений с помощью которых человек выражает свои чувства. Однако, этого он не находил в классическом танце. Начиная преподавание своей методики с «отхлопывания» ритма и трудно дававшиеся ученикам сочетания длительностей, Далькроз построил свою систему на свободном движении в ритме музыки (ритмическую гимнастику), включая такие предметы как теорию музыки, хоровое пение, сольфеджио, шведскую гимнастику, одушевленную пластику, курс танца и т. п.

Средства, используемые в уроке ритмической гимнастики, схожи с базовыми элементами художественной гимнастики. К таким движениям относятся различные виды ходьбы, бега, прыжков. Используются варианты движений — отрывистое и плавное исполнение, с замедлением и ускорением, в зависимости от музыкального темпа и ритма, совпадающие с каждым звуком музыки. Все подобные упражнения давались в четкой последовательности по степени трудности и были очень разнообразны по форме. Значительное место в системе занятий занимали импровизации под музыку, как индивидуальные, так и групповые, отражающие в движении малейшие изменения мелодии и ритма.

Далькроз изучал и анализировал различные направления, в которых сочетались гимнастические движения с музыкой, получившие распространение в те времена. Он выделил в них как положительное, так и недостатки, что дало возможность сформировать неповторимый стиль своей ритмической системы. В художественной гимнастике такой подход нашел применение и дальнейшее развитие.

Жорж Демени (1850 — 1917) — французский физиолог и педагог, автор гимнастической системы физического воспитания, основанной на достижениях физиологии и анатомии. Ж. Демени считал, что основным недостатком существовавших в то время систем гимнастики является чрезмерная резкость, прямолинейность и искусственность движений. Основываясь на физиологических процессах, он доказывал целесообразность упражнений на растягивание и расслабление мышц, упражнений, выполняемых с полной амплитудой без продолжительных статических усилий и резких рывков и скованных движений. Он разработал следующие принципиальные требования к физическому воспитанию:

— гимнастика должна быть динамичной, следует избегать статических упражнений;

— в движениях необходимо добиваться полной амплитуды. Если одни мышцы полностью напряжены, то противоположные мышцы должны быть полностью расслаблены;

— движения должны быть естественными, а угловатые и отрывистые — должны быть исключены;

— мышцы, не участвующие в движении, должны быть расслабленными;

— при обучении упражнениям необходимо переходить от известных к неизвестным, от легких к более трудным, от простых к сложным.

Демени доказывал, что увеличивать трудность и интенсивность выполнения упражнений нужно постепенно, не доводя учеников до усталости. Для чего он первый начал определять величину нагрузки: мощность и время работы. Система физического воспитания Ж. Демени была направлена на укрепление здоровья и физических сил, выработку способности работать с наименьшей тратой энергии и воспитание мужества, достижение красоты тела и движений. Основной целью гимнастики для мужчин было воспитание гибкости, силы, ловкости, способности быстро и экономно действовать в любых условиях, а также овладение основными видами военно-прикладных движений. При физическом воспитании девушек Ж. Демени ставил иные задачи, наиболее важными из которых являлись: развитие у женщин грации и изящества, приобретение ими хорошей осанки, гибкости, ловкости, умения двигаться плавно и грациозно. В занятия включались упражнения с булавами, палками, венками и другими предметами, а также движения танцевальных шагов, всевозможные ритмические движения и импровизация. Занятия проводились в основном под музыку, чаще всего взятую из классических произведений.

Все эти утверждения и положения гимнастической системы Ж.Демени являются и сейчас основополагающими для художественной гимнастики. В современной программе спортсменок используются видоизмененные предметы, предложенные Демени, а воспитание гармонически развитой личности, грации, гибкости и красоты движения является основой занятий художественной гимнастикой.

Айседора Дункан (27 мая 1877, Сан-Франциско — 14 сентября 1927, Ницца) — американская танцовщица, основоположница свободного танца. Она понимала танец, как своеобразный вид искусства, отвергала строгие каноны классического балета, стремилась в танце к естественности, слитности воедино танца и музыки. Опираясь на древнегреческое искусство, изучая позы, запечатленные на греческих вазах, А. Дункан заимствовала греческую пластику и хотела воплотить в танце слияние изобразительных, музыкальных и пластических форм. Находя вдохновение в музыке и живой природе, она развивала естественные формы танца и создавала свои движения без стандартных заученных вращений и прыжков. Сочетание музыки и эмоций рождало движения, которые были искренни и естественны, которые шли из глубины ее души. Движения Дункан следовали за музыкой, а не предшествовали ей. Движения ее танца были просты: шаги, легкий бег на полупальцах, маленькие прыжки, естественные остановки и позы, она танцевала босая в легких прозрачных, развивающихся туниках. В танцах Дункан импровизировала, что было вдохновенно и искренне, необыкновенно ритмично, музыкально и неповторимо. Она танцевала под высокохудожественную музыку Чайковского, Вагнера, Шуберта, Бетховена, Моцарта, Шопена и др. Эмоциональная восприимчивость музыки и воплощение ее в движении лежат в основе ее метода. Своим ученицам Дункан стремилась передать умение воплощать в своих движениях волнообразность линий и естественную, прекрасную форму живой природы.

Творчество Айседоры Дункан, передаваясь из поколения в поколение, послужило примером нового подхода и способствовало созданию новых танцевальных направлений.

Значительное влияние творчество Айседоры Дункан оказало и на развитие художественной гимнастики. От спортсменок требуется индивидуальная интерпретация музыки и полная её взаимосвязь с движениями для создания запоминающегося образа. Базовыми движениями художественной гимнастики являются волны, пружинные движения и их сочетания, движения руками и туловищем, различные виды бега, ходьбы и прыжков.

Итак, творческое наследие предшественников — выразительной гимнастики Ф. Дельсарта, ритмической гимнастики Э.Ж. Далькроза, танцевальной гимнастики Ж. Демени и свободного танца А. Дункан получили большую популярность в конце XIX — начале XX века в России. Возникло большое количество студий пластического творчества и театрального искусства:

— в 1912 г С. Волконский открыл в Петербурге курсы ритмической гимнастики. В студии работали русские преподаватели и специалисты, командированные в Россию Далькрозом;

— в 1915 г. в Петрограде актриса МХАТ К. Исаченко-Соколова открывает школу пластики и сценической выразительности, где были представлены и пластика А. Дункан, и ритмическая гимнастика Далькроза, и выразительная гимнастика Дельсарта, а также упражнения с предметами — мячом, шарфом и др.;

— с 1918 г. в Петрограде Е.Н. Горлова, получившая специальное пластическое образование в студии Э.И. Рамбек (ученицы А. Дункан), начала свою педагогическую деятельность в области пластики. Позднее Горлова познакомилась с системой студии «Гептахор» и со студией Д.М. Мусиной, а также занималась ритмической гимнастикой;

— в 1918 г под руководством Н. Романовой открывается школа ритма, находящаяся в ведении губернского отдела народного образования. Ритмическая гимнастика вводится в школах на уроках физической культуры, и во внешкольное время — как средство художественного воспитания детей;

— в 1919 г С. Ауэр в Петрограде открыла студию, позже институт совершенного движения. В нем учащиеся получали возможность освоить всестороннюю физическую культуру. Учебный план института был многопредметным и включал акробатику, верховую езду, фехтование, ритмическую гимнастику, характерный танец и т. д.

— в том же 1919 г. при студии музыкального движения в Институте живого слова начала свою деятельность студия «Гептахор», которая работала над оформлением хореографических спектаклей и концертных номеров. С 1933 г. «Гептахор» начал массовую работу с детьми по заданию секции физической подготовки областного совета физической культуры, создавая «систему двигательной гимнастики»;

— потребность в педагогических работниках привела к открытию в 1920 г. Институт ритма. Основными направлениями программы этого Института были: общепедагогическая подготовка (педагогика, психология, биомеханика), двигательная подготовка (народный танец, пластика, шведская гимнастика), музыкальная подготовка (слушание музыки, пение и музыкально-пластические этюды);

— в 1920 г. под руководством Д.М. Мусиной начала свою работу студия единого искусства имени Ф. Дельсарта, находившаяся в ведении Главнауки. В ней были представлены практическая, научно-исследовательская и учебная секции, в которой преподавались танец, художественное слово и мимикопластическая выразительность. В 1923 г. студия была расширена за счет введения в учебный план акробатики, гимнастики и ряд теоретических дисциплин. Основная направленность работы студии Д.М. Мусиной заключалась в научном обосновании и практическом осуществлении синтеза разных видов искусства. Однако все поставленные задачи студии осуществить не удалось;

— в 1921 г. основана студия З. Вербовой, которая с 1923 г. получила права Государственной художественной школы. В ней проводили занятия со всеми желающими самосовершенствоваться и готовили педагогические кадры для преподавания физического воспитания. Занятия включали следующие предметы: биомеханику, анатомию, историю танца, историю костюма, общую гимнастику, ритмическую гимнастику, пластику, акробатику, поддержки, характерный танец, пантомиму, импровизацию и постановочно-режиссерскую работу. Позже, З. Вербова приступила к педагогической деятельности в производственных коллективах, а в 1936 г. начала работать в качестве сотрудницы доцентуры художественного движения Института физической культуры имени П.Ф. Лес-гафта;

— с 1923 г. работу по пластике с группой одаренных детей в детской художественной студии развернула Е.Н. Горлова. Тренировки проводились с использованием разнообразных конструкций, а также предметов (лентой, мячом, шарфом и т. д.). Хореографические постановки обязательно сопровождались определенным сюжетным развитием, внеся в свою работу элементы театрализации.

Таким образом, в развитии художественного движения в Ленинграде можно выделить несколько этапов

Первый этап — 1917 г. до 1924–1925 г. характеризуется разобщенностью представленных школ и их резким противопоставлением друг другу, каждая из возникавших школ признавала только свои принципы. Отдельные конференции, показательные выступления, организованные существовавшими студиями, носили в основном иллюстративный характер.

Второй этап характерен попытками объединения разнонаправленных студий и школ. С 1925 года представители студий начали искать возможности совместной работы друг с другом и со спортивными обществами. С 1926 г. ритмика и пластика отдельных школ стали менее отчетливо противопоставляться друг другу. Образованная в 1927 г. Ассоциация пластических работников основной задачей ставила создание единой системы по всем имеющимся пластическим школам на основе изучения различных видов художественного движения. Но намеченные задачи остались неосуществленными. Однако проявилась объективная потребность в углубленном изучении техники художественного движения и таким образом, наметился определенный стык с физической культурой. В 1929 г. на базе Ленинградского областного совета физической культуры был сделан следующий шаг на пути объединения существующих художественных направлений (приложение П). В художественном движении использовались разнообразные приемы в работе двигательного аппарата, что вызвало интерес работников физической культуры с целью перенесения художественных и эстетических открытий в физкультурные занятия. Материалы по пластическому движению и ритмической гимнастике включались в учебные пособия по физической культуре.

Третий этап — характеризуется обобщением опыта работы разрозненных школ и студий и переходом к подготовке специалистов в направлении художественного движения. В 1932 г. была образована доцентура художественного движения в Институте имени П.Ф. Лесгафта. Теперь появилась возможность объединить и переработать накопленные материалы в области художественного движения в рамках углубленной методической и исследовательской работы. Основной задачей сотрудников доцентуры являлось создание методического обеспечения и программ, необходимых для систематической подготовки по художественному движению. Научно-исследовательскую работу по направлению художественного движения в начальной школе возглавил методический центр, созданный также в 1932 г. при Ленинградском доме художественного воспитания детей (ЛДХВД). Созданный детский танцевальный коллектив впоследствии превратился в студию художественного движения при ЛДХВГ, а затем во Дворце пионеров. Одновременно при ЛДХВГ педагоги музыкального образования и преподаватели художественного движения повышали свою квалификацию на двухгодичных курсах и в семинарах. Работа специалистов доцентуры института им. П.Ф. Лесгафта и ЛДХВГ велась при взаимной поддержке. Совместными усилиями они осуществляли разработку программ и принципов художественного движения.

Не случайно художественная гимнастика, как вид спорта возникла и сформировалась в Ленинграде, в институте физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Территориально институт соседствовал с выдающимися центрами культуры и искусства — Мариинским театром оперы и балета и консерваторией им. А.Н. Римского-Корсакова, что, естественно, способствовало проявлению большого интереса к музыкальной и танцевальной культуре. Само время требовало новаторства в старых культурных традициях. Еще живо было поколение, воспитанное на культуре «золотого века». Вместе с тем, следует отметить огромный вклад в становление художественной гимнастики Льва Павловича Орлова, первого заведующего кафедрой гимнастики (в 1934 году преобразованной из доцентуры). Он был очень образованным человеком, обладал тонким вкусом и умел воспринимать искусство, поэтому ему было доступно понимание важности эстетической составляющей гимнастики. Возникновение художественной гимнастики оказалось не каким-то новомодным движением, а было естественным продолжением и порослью великой русской музыкальной, танцевальной культуры и искусства.

В 1934 году в Государственный институт физической культуры имени П.Ф. Лесгафта были приглашены руководители самых известных ритмопластических школ в стране. И в этом же году на его базе была открыта

Высшая школа художественного движения. Именно этот момент и является официальным началом развития художественной гимнастики, как вида спорта. Основной предмет специальной подготовки студентов в школе был назван «художественной гимнастикой».

В программе обучения значились следующие предметы: художественное движение (художественная гимнастика, музыкально-выразительные этюды и подбор музыкального материала) — 553 часа; характерные, историко-бытовые и народные танцы — 208 часов; история и теория музыки (музыкальная грамота, сольфеджио, анализ музыкальных произведений) — 182 часа; режиссура и исполнительская практика — 178 часов, хоровое пение — 88 часов; изобразительное искусство, декоративное оформление и свет — 40 часов; цикл гимнастики и спорта — легкая атлетика, фехтование и пр.

Планировалось практически реализовать идею объединения физического воспитания с эстетическим, выдвинутой наиболее прогрессивными представителями художественного движения. И в итоге приемных испытаний было набрано более 30 человек (один мужской взвод и два женских).

Преподавательский состав Высшей школы состоял из лучших мастеров своего дела. Первыми преподавателями были: Р.А. Варшавская, А.М. Невинская (представительницы бывшего Петроградского Института Ритма), Е.Н. Горлова, З.Д. Вербова, А.М. Семенова-Найпак (бывшие руководители пластических студий), а также ведущие мастера Мариинского театра. Характерный танец преподавал Сергей Гаврилович Корень (балетмейстер-репетитор Большого театра СССР, известный танцовщик, в будущем заслуженный артист РСФСР); классический танец и постановочную работу ведет Ростислав Владимирович Захаров (балетмейстер Мариинского театра, в будущем народный артист СССР); пластику преподает Паулина Конер (ученица нью-йоркской студии Михаила Фокина); историко-бытовой танец вел Николай Павлович Ивановский (также ученик Фокина, художественный руководитель Ленинградского хореографического училища им. А. Я. Вагановой, в будущем заслуженный деятель искусств РСФСР) и многие другие.

Первыми специалистами, вышедшими из ВШХД (1934–1936 гг.), были Татьяна Варакина, Ариадна Томме-Башнина, Юлия Шишкарева, Лидия Красикова-Кудряшова, Анна Ларионова, Татьяна Маркова, Софья Нечаева, Антонина Петрова-Чепкаленко, Г.А. Боброва и др., которые в последствии стали активной силой, гордостью отечественной школы художественной гимнастики и заложили фундамент побед российских «художниц» на мировой арене.

В начальный период формирования художественной гимнастики со стороны сотрудников Ленинградского института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта потребовалась серьезная практическая, теоретическая и методическая деятельность. Они работали над определением статуса и содержания художественной гимнастики, разрабатывали терминологию, систему упражнений, разрядную классификацию и нормативы, создавали рекомендации по музыкальному сопровождению, единую учебную программу, готовили учебные материалы, предложили правила соревнований и систему проведения состязаний, организовали и провели первые соревнования по художественной гимнастике. Большой вклад в эту деятельность внесли РА.Варшавская, Е.Н.Горлова, А.М. Невинская, Е. А. Котикова и другие преподаватели.

Высшая школа художественного движения в 1936 году решением Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту была преобразована в отделение педагогического факультета института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, так как стало ясно, что художественное движение может существовать только при условии слияния его задач с задачами спорта. Студенты переключались на прохождение общего курса обучения по программе института физической культуры и, одновременно, они продолжали целенаправленно специализироваться в художественной гимнастике. Начинается новый этап в развитии художественной гимнастики. Руководство института — профессор Зеликсон Е.Ю. и кафедры гимнастики —

Орлов Л.П., убедившись в ценности и перспективности художественно-двигательного воспитания в физической культуре, создали все необходимые условия для его дальнейшей разработки.

С 1936 года кафедра гимнастики Института имени П.Ф. Лесгафта становится центром методической, теоретической и исследовательской работы по художественной гимнастике, в которую активно включались преподаватели А.Н. Ларионова и Ю.Н. Шишкарева. Основной целью было введение художественной гимнастики в систему физической культуры СССР в качестве самостоятельного вида спорта.

В результате были определены общие и частные задачи художественной гимнастики, была продолжена разработка классификации упражнений, упорядочено употребление терминов, определен объем учебного материала, конкретизированы вопросы организации и методики проведения занятий, была разработана единая типовая программа учебных занятий, предложены правила соревнований и система их проведения. Большую помощь в разработке фундаментальных аспектов художественной гимнастики в тот период, оказали Лев Павлович Орлов — заведующий кафедрой гимнастики, и Карл Христианович Грантынь — преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания. Городской комитет по физической культуре также оказывал активную помощь в популяризацию нового вида спорта в Ленинграде. Художественная гимнастика была введена в физкультурную практику, что способствовало образованию новых секций в учебных заведениях, на предприятиях, в коллективах спортивных обществ, а также были организованы детские группы.

Первое соревнование по художественной гимнастике было проведено в 1939 года в Ленинграде. Состязание проходило в рамках личного первенства по произвольной программе и было посвящено Международному женскому дню 8 марта. В 1941 году было проведено второе соревнование (лично-командное первенство) по классификационной программе для I, II и III разрядов и для начинающих. Программа соревнований состояла из обязательного и произвольного упражнений. Обязательное упражнение оценивалось из 10 баллов за технику исполнения, музыкальность и выразительность движения. Произвольное упражнение — из 20 баллов (техника исполнения — 10 баллов; качество составленного упражнения — композиция: оригинальность замысла и разнообразие элементов — 5 баллов и соответствие характера упражнения выбранному музыкальному произведению — 5 баллов). Участницам, набравшим 75 % от максимально возможных баллов, присваивался разряд. Присвоение гимнасткам соответствующего разряда проводилось городским комитетом физкультуры и спорта. Эти соревнования открыли широкие перспективы для внедрения художественной гимнастики в физкультурную жизнь всей страны и явились началом ее спортивного пути.

В апреле 1941 года на специальном расширенном пленуме научно-методического совета в Москве А. Н. Ларионова представила доклад, подготовленный преподавателями кафедры гимнастики Ленинградского института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, «О задачах, содержании и значении художественной гимнастики в системе физического воспитания женщин», подкрепленный показом наиболее типичных упражнений этого вида спорта. Положительный опыт работы по художественной гимнастике в Ленинграде был принят за основу дальнейшего развития художественной гимнастики в стране.

В период Великой Отечественной войны деятельность специалистов по художественной гимнастике полностью не была остановлена. Часть преподавателей была направлена в госпитали, где при помощи лечебной физкультуры они помогали восстанавливать здоровье и боеспособность раненых бойцов. Другие специалисты по гимнастике активно выступали с показательными выступлениями в воинских частях и госпиталях. А в 1943 году в Ленинграде начались занятия по художественной гимнастике во Дворце пионеров под руководством Р.А. Варшавской.

После войны специалисты с новой силой принялись активно развивать художественную гимнастику. С 1945 года снова возобновилась работа в детских спортивных школах и коллективах спортивных обществ. Продолжились занятия в вузах, техникумах и педагогических училищах.

В 1946 году в Ленинграде Розой Абрамовной Варшавской была защищена первая диссертация по художественной гимнастике на тему: «Художественное движение, как часть эстетического и физического воспитания».

Также в 1946 г. в Ленинграде состоялось первое после Великой Отечественной войны личное — командное первенство, посвященное Международному женскому дню, в котором принимали участие 80 гимнасток. В будущем эти соревнования стали ежегодными и количество гимнасток, участвующих в них, ежегодно росло. Несмотря на рост популярности художественной гимнастики в её развитии было много искусственно созданных препятствий. В 1946 году в Москве было созвано Всесоюзное гимнастическое совещание, на котором обсуждался вопрос о перспективах развития художественной гимнастики. Воспоминания одной из основательниц этого вида спорта Ю.Н. Шишкаревой (впоследствии заслуженного тренера СССР) свидетельствуют о том, что основными противниками системы художественной гимнастики выступили специалисты из Московского института физической культуры во главе с руководителем кафедры гимнастики А.Д. Новиковым, которые оспаривали право художественной гимнастики на самоопределение. Ошибочность таких суждений была несомненна. Ленинградские специалисты продолжили разъяснительную работу, обосновывая сущность, особые принципы и методы художественной гимнастики. Но и после этого им не удалось убедить московских коллег. М.Л. Укран, А.Р. Шлемин и И.В. Шефер, а также представители ведомственного ДСО В.Н. Сапожников и В.А. Коваленко по-прежнему отрицали художественную гимнастику как самостоятельный вид спорта. Они создавали атмосферу предубежденности и неверия в перспективы дальнейшего развития этого вида гимнастики. Несмотря на приказ Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту от 22 октября 1946 года об утверждении художественной гимнастики, на Всесоюзной конференции по гимнастике 1948 года в Ленинграде дискуссия о признании самостоятельности этого вида была продолжена. Высказывались мнения о том, что художественная гимнастика должна стать: либо разделом вольных упражнений в спортивной гимнастике, либо содержанием основной гимнастики для женщин, либо должна войти в оздоровительную гимнастику. Специалисты кафедры гимнастки института им. П.Ф. Лесгафта и актив преподавателей художественной гимнастики Ленинграда выступили на защиту нового, перспективного, красивейшего вида спорта для женщин и решительно отвергли все негативные мнения. В последние дни работы конференции было заслушано сообщение Ю.Н. Шишкарёвой «О содержании и организации соревнований по художественной гимнастике», и о правилах соревнований. Конференцией были утверждены предложенные правила и вынесено решение о проведении соревнований по художественной гимнастике.

Специалисты из других стран (Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии и Польши) заинтересовались успехами новой системы физического воспитания и нередко посещали соревнования в Ленинграде с целью ознакомление с содержанием работы. Они также присутствовали и на практических занятиях в Институте имени П.Ф. Лесгафта и консультировались по вопросам организации и методике обучения. С 1947 года стали проводиться матчевые встречи с командами дружественных стран, что привело к развитию художественной гимнастики за рубежом.

В Ленинграде велась активная работа по подготовке и переподготовке кадров. Были организованы многочисленные семинары, курсы и сборы в различных городах и странах. С 1950 года стали издаваться учебно-методические пособия и программы для различных спортивных школ и учебных заведений. Ленинградскими специалистами разрабатывались классификационные программы по художественной гимнастике (1950, 1954 и 1956 гг) и правила соревнований (1950, 1951, 1954 и 1955 годы).

Источник

Первые предметы в художественной гимнастике

Первые предметы в художественной гимнастике

Современная система выступлений

Современная система выступлений