Перелом ладьевидной кости гимнастика

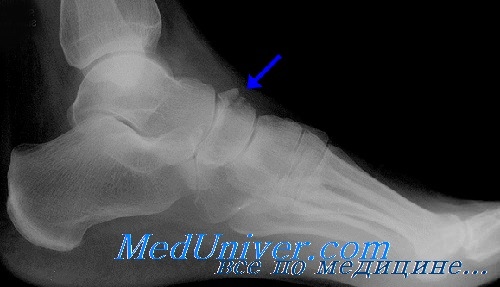

Предплюсна является наименее подвижной частью стопы и включает ладьевидную, кубовидную и три клиновидные кости. В основном типичные повреждения составляют множественные переломы или переломовывихи. Самый частый перелом ладьевидной кости захватывают ее дорсальную губу. Перелом бугорка является вторым по частоте, вслед за которым следует перелом тела ладьевидной кости, который может быть поперечным или горизонтальным. Переломы кубовидной и клиновидных костей обычно происходят в сочетании друг с другом и в основном являются результатом повреждения от сдавления.

Переломы костей предплюсны классифицируют на основе анатомического принципа:

Класс А: переломы ладьевидной кости:

— I тип: дорсальные отщепленные переломы

— II тип: переломы бугорка

— III тип: переломы тела

— IV тип: компрессионные переломы

Класс Б: переломы кубовидной и клиновидных костей:

— I тип: переломы кубовидной кости

— II тип: переломы клиновидных костей

Класс А: переломы ладьевидной кости

Отщепленный перелом I типа обычно является результатом резкого сгибания с инверсией стопы. При этом натягивается таранно-ладьевидная суставная капсула и может произойти отрыв дорсальной поверхности ладьевидной кости. Перелом бугристости II типа, как правило, возникает при резкой эверсии стопы. Эверсия стопы приводит к сильному натяжению сухожилия задней большеберцовой мышцы, которое может оторвать часть бугристости ладьевидной кости. Переломы тела III типа и компрессионные переломы IV типа встречаются редко.

Упомянутые прежде механизмы повреждения включают резкое переразгибание с компрессией, прямую травму или чрезмерное огибание с ротацией.

Больной жалуется на боль, припухлость и болезненность над местом повреждения. При отщепленных переломах отмечается болезненность на тыльной и внутренней поверхности среднего отдела стопы. Переломы бугорка проявляются болью, локализованной над областью повреждения, усиливающейся при эверсии стопы.

Для выявления перелома ладьевидной кости достаточно снимков в прямой, боковой и косой проекциях. Слабо выраженный перелом без смещения может оказаться трудным для диагностики. Для точного определения необходимы сравнительные проекции или снимки в динамике. Добавочную кость — os tibiale externum — часто можно спутать с отрывным переломом ладьевидной кости.

Дорсальный отщепленный перелом нередко сочетается с повреждением связок наружной лодыжки. Перелом бугристости часто сопровождается переломом кубовидной кости.

Лечение перелома ладьевидной кости

Класс А: I тип (дорсальный отщепленный перелом). Небольшой отщепленный перелом лечат симптоматически применением льда, приподнятым положением конечности и наложением эластической давящей повязки с ходьбой на костылях в течение 2 нед или до стихания боли. Давящую повязку накладывают от среднего отдела предплюсны до уровня выше голеностопного сустава, включая пятку. При отщеплении большого фрагмента необходим короткий гипсовый сапожок на 3—4 нед.

Класс А: II тип (перелом бугорка). Неактивных больных можно лечить симптоматически применением льда, приподнятым положением конечности и давящей эластической повязкой от среднего отдела предплюсны до места выше голеностопного сустава. Эти больные пользуются при ходьбе костылями до стихания болей. Повязку необходимо менять каждые 10 дней на протяжении 4 нед. Активные больные требуют хорошо отмоделированного гипсового сапожка с продольным сводом и внутренним вкладышем-супинатором сроком на 4 нед.

Класс А: III тип (перелом тела ладьевидной кости), IV тип (компрессионный перелом). Перелом тела без смещения следует лечить ношением хорошо отмоделированного гипсового сапожка ниже коленного сустава в течение 6—8 нед. После этого следует носить продольный супинатор. У ходячих больных перелом тела ладьевидной кости со смещением требует открытой репозиции с внутренней фиксацией. Больных на постельном режиме можно лечить симптоматически давящей эластопластической повязкой. Переломовывихи ладьевидной кости требуют открытой репозиции с внутренней фиксацией.

Переломы бугра ладьевидной кости часто осложняются несращением. После переломов тела может развиться асептический некроз или травматический артрит.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Перелом ладьевидной кости гимнастика

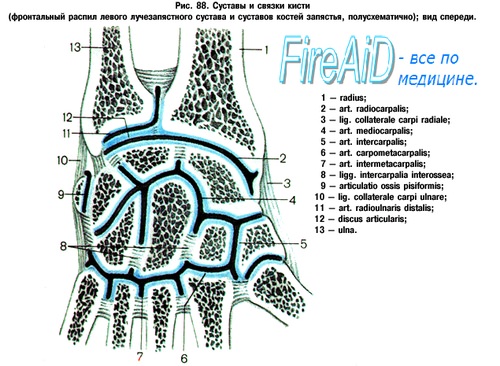

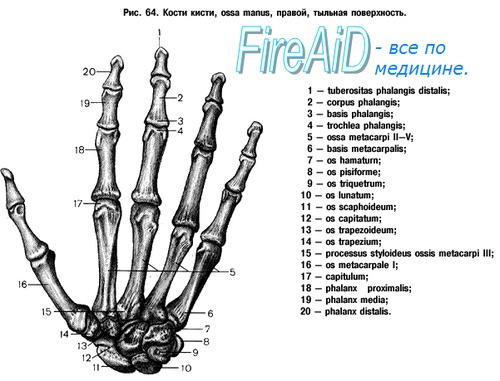

Вопреки всем стремлениям применять единую номенклатуру, кости запястья до настоящего времени имеют самые различные названия. В нижеследующей таблице, помимо названий по Базельской и Парижской номенклатурам, приведены и другие, применяемые в литературе названия.

Распознавание повреждений запястья на основании клинической и рентгенологической картины входит в обязанности любого общепрактикующего врача. Необходима строгая постановка данного вопроса, ибо только таким образом можно избежать серьезных последствий недиагностированных, застарелых повреждений костей запястья. О повреждениях запястья всесторонние сведения дает руководство Першла и Яника, а в отечественной литературе работа Миклоша Херцег (Kat. orv. Szemle). На рисунке дана схема суставов запястья.

Типичные повреждения запястья по классификации Яника:

1. дисторсия запястья,

2. перелом ладьевидной кости,

3. вывих полулунной кости или окололунный вывих,

4. переломо-вывих де Кёрвена — к вывиху полулунной кости присоединяется отрыв и вывих части трехгранной косточки,

5. переломо-вывих Элеккера, при котором к вывиху полулунной кости присоединяется перелом и вывих части трехгранной кости,

6. некроз полулунной кости.

Ввиду сложного строения запястья, кроме перечисленных типичных повреждений, могут иметь место и другие разнообразные повреждения.

Дисторсия запястья встречается довольно часто. Она иногда приводит к длительно не проходящим болям, которые могут быть обусловлены переломом. В подобных случаях необходимо провести рентгеновское обследование. Если рентгенологические данные в первые дни являются отрицательными, то через 8—10 дней следует повторить снимок, так как трещины костей запястья, особенно ладьевидной кости, иногда становятся заметными в более поздние сроки. По мнению Яника, при дисторсии запястья, не излеченной в течение 14 дней, врач обязан произвести повторное рентгенологическое исследование. Лечение дисторсии: наложение дорзальной гипсовой повязки на 14 дней.

Лечение перелома ладьевидной кости

Частота этих переломов составляет 0,5— 2%. По данным Гирша, на каждые 10 переломов лучевой кости приходится 1 —2 перелома ладьевидной кости. В институте Бёлера за 11 лет находились на излечении 286 больных со свежими и 138 с застарелыми переломами ладьевидной кости. Виды перелома ладьевидной кости:

а) внесуставной перелом бугорка (отрывной),

б) внутрисуставной перелом тела от сгибания,

в) внутрисуставной компрессионный перелом с образованием центральной полости.

Бугорок ладьевидной кости отрывается внесуставно. Этот вид повреждения довольно редок, восстановление его происходит без осложнения. Наиболее часто встречается перелом от сгибания. Линия перелома в этом случае совпадает с линией межзапястного сустава. Компрессионные переломы могут быть диагностированы только в случае наличия нескольких осколков.

Перелом ладьевидной кости наступает при падении на вытянутую кисть. Он чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Сила падения, особенно при тыльном сгибании кисти, концентрируется на ладьевидной кости. При падении на кисть, находящуюся в локтевом отведении, вследствие давления шиловидного отростка лучевой кости, начало перелома приходится на вогнутую поверхность кости, а в случае лучевого отведения кисти — на выпуклую поверхность кости. Смещение отломков обычно незначительное, что затрудняет распознавание перелома.

Характерным симптомом является локализованная болезненность. Припухлость распространяется на область всего сустава.

б — механизм смещения отломков ладьевидной кости при движении кисти

Тыльное сгибание кисти происходит главным образом в межзапястном суставе, а ладонное сгибание — в лучезапястном. Ладьевидная кость анатомически относится к проксимальному ряду костей запястья, однако при сгибании и разгибании движется вместе с костями дистального ряда. При переломе ее проксимальный отломок следует за движением полулунной кости, а дистальный — за движением дистального ряда костей запястья. Поэтому при наличии перелома ладьевидной кости объем ладонного и локтевого сгибания ограничен лишь незначительно, но тыльное и лучевое огибание страдает в значительной мере.

Диагноз подтверждается рентгеновским исследованием. Наиболее важным является снимок в дорзо-волярной проекции. Рентгеновский снимок следует производить при незначительной супинации и локтевом отведении кисти для избежания «накладывания» лучевой кости на ладьевидную. Если лечение не дает улучшения, то несмотря на отрицательные данные первой рентгенограммы, через 8—14 дней призводится повторный снимок.

По руководству Яшка, диагноз перелома ладьевидной кости основывается на следующих данных:

а) анамнез,

б) болезненность при надавливании на припухлость в области анатомической табакерки,

в) наличие феномена Гирша: боль при постукивании по головкам I и II пястных костей, а также при лучевом сгибании III пястной кости,

г) феномен Шнека: отсутствие вырисовывания контура сухожилия лучевого сгибателя кисти при его напряжении,

д) типичное выпадение функции.

Кисты ладьевидной кости

Свежие переломы этой кости очень редко сопровождаются образованием кист. Травматические кисты имеют неправильные края. Они, по сути дела, являются лишь разрежением костной структуры.

Истинная киста — это продольно расположенная полость, имеющая острые края. Они обычно являются случайными находками и чаще всего развиваются на почве фиброзного остита.

Множественный кистозный туберкулезный остит Юнглинга отличается от фиброзного остита. При болезни Юнглинга кость раздувается в виде пузыря.

Псевдартроз ладьевидной кости

Шинц еще в 1922 году писал следующее: «Не подлежит сомнению, что исходом перелома ладьевидной кости очень часто является псевдартроз и что известные по анатомическим руководствам naviculare bipartitum или tripartitum — не что иное, как несросшиеся переломы ладьевидной кости, образующие псевдартроз». Пониженная способность регенерации ладьевидной кости обусловлена ее энхондральным происхождением, плохим кровоснабжением и небольшим периостальным покровом кости.

Образование костной мозоли зависит и от механических факторов. Кромпехер различает три вида образования костной мозоли: в ответ на сдавление образуется хрящевая мозоль, под влиянием тяги — соединительнотканная мозоль и, наконец, может образоваться и ангиогенная мозоль, в возникновении которой механические факторы не играют роли. Давление особенно благоприятно влияет на образование мозоли (Паувельс, Патти), так же действует и покой, который благодаря образованию ангиогенной мозоли приводит к развитию ценной губчатой кости.

Торсионные, сгибающие и отталкивающие движения с точки зрения образования костной мозоли и консолидации перелома являются чрезвычайно вредными. Сгибание кисти осуществляется в лучезапястном, а разгибание — в межзапястном суставе. Поэтому при каждом сгибании и разгибании, даже при локтевом и лучевом отведении отломки ладьевидной кости смещаются. Если иммобилизация недостаточная, то отломки постепенно отшлифовываются, склерозируются и ладьевидная кость разделяется на две отдельные части.

Движения препятствуют кровоснабжению проксимального отломка кости с дистальной поверхности. Если остальные кости запястья, ввиду наличия синдрома Зудека, являются остеопорозными, а отломок ладьевидной кости, не имеющий удовлетворительного кровоснабжения, сохраняет нормальное содержание извести, то на рентгеновском снимке он дает более интенсивную тень. Существуют и другие объяснения данного явления. Некоторые авторы считают, что подвергнутый асептическому некрозу отломок ладьевидной кости обладает повышенной способностью депонировать известь (Спид).

Псевдартроз ладьевидной кости раньше считался врожденным заболеванием naviculare bipartitum. По мнению Яника и Рейха, подобное явление наблюдается после недиагностированных переломов, остеопороза от перенапряжения или после патологических переломов, наступающих вследствие дегенерации кости.

Лечение переломов ладьевидной кости начинается с определения характера смещения отломков. Репозиция производится под наркозом, с применением тяги и противотяги. При наличии перелома кости без смещения отломков лечение осуществляется фиксацией запястья в положении разгибания до 15° тыльной гипсовой шиной, укрепленной циркулярным гипсовым бинтом. В редких случаях перелома бугорка ладьевидной кости продолжительность иммобилизации не более 3—4 недель.

Однако при переломе тела, а особенно проксимального конца кости требуется значительно более продолжительный срок иммобилизации. Он может составлять 8— 1 б недель, точный срок иммобилизации определяется на основании данных рентгеновского снимка. Бёлер наблюдал полное излечение перелома одной лишь иммобилизацией в 90%случаев, однако другие авторы не получили столь хороших результатов. Весьма целесообразно, если фиксирующая повязка распространяется на основную фалангу большого и указательного пальцев (Нитше).

б — оскольчатый перелом ладьевидной кости с образованием псевдартроза. В отломках признаки рассасывания кости. От дорзальной поверхности трехгранной кости оторван небольшой отломок и смещен в дорзальную сторону.

В лучезапястном суставе: деформирующий артроз. Перелом в течение двух лет после травмы оставался нераспознанным. Жалобы 46-летнего сапожника были связаны в первую очередь с деформирующим артрозом.

Лечение: в место повреждения вводился преднизолон, кисть была фиксирована кожаным тутором. Трудоспособность больного стала удовлетворительной

Новокаиновая блокада звездчатого узла может ускорить срок регенерации (Лериш). Ожидать успеха от консервативного лечения можно только в тех случаях, если края отломков не склерозировались (Херцег).

В 20—25% случаев переломов ладьевидной кости наступает образование псевдоартроза, что приблизительно в половине случаев является причиной серьезных жалоб. Яник различает три наиболее часто встречающиеся формы псевдоартроза ладьевидной кости: а) псевдартроз в середине кости, б) псевдоартроз с образованием головки и углубления, в) псевдоартроз с двумя выгнутыми суставными поверхностями. Способы операции для исправления псевдартроза ладьевидной кости по Херцегу:

1. просверливание поверхностей ложного сустава (способ Бекка);

2. удаление ладьевидной кости целиком, или же удаление проксимального ее отломка. После удаления обоих отломков стабильность кисти уменьшается, она принимает положение лучевого отведения;

3. внутренняя фиксация сломанной кости при помощи металлического гвоздя, винта или костного штифта;

4. соединение отломков костным гвоздем, приготовленным из шиловидного отростка лучевой кости;

5. освежение поверхностей сломанной кости и заполнение полости губчатым веществом (Матти). Бернар и Стаббин соединяют отломки при помощи костного штифта, взятого из лучевой кости. Херцег у 7 больных заполнил полость перелома губчатым веществом, взятым из ости подвздошной кости и у б из них достиг костного сращения перелома.

Как уже было сказано, количество переломов остальных костей запястья, вместе взятых, не является столь большим, как количество переломов ладьевидной и полулунной костей. Перелом трехгранной кости может быть поперечным, косым и оскольчатым. Симптомы: местная болезненность и ограниченные движения безымянного пальца и мизинца. Он часто осложняется переломом шиловидного отростка локтевой кости.

При переломе большой и малой многогранной костей, помимо ограничения движения запястья, ограничено и противопоставление большого пальца, а при переломе последней даже и указательного пальца. Перелом головчатой кости может возникать под непосредственным действием силы или же при падении на сжатую в кулак кисть, когда сила толчка посредством III пястной кости действует на головчатую кость. Помимо ограничения движения запястья отмечается болезненность при надавливании на III пястную кость и иногда имеет место и крепитация. Смещение отломков вызывает симптомы (давления локтевого нерва. У крючковатой кости может иметь место перелом и тела и крючка.

Помимо локальной болезненности отмечается боль при надавливании на безымянный палец и мизинец. Иногда наступает вывих кости в волярную сторону. Перелом гороховидной кости чаще всего наступает под непосредственным действием силы. Кость хорошо прощупывается, и перелом ее ясно виден на рентгеновском снимке.

Лечение переломов перечисленных костей ни в чем не отличается от лечения перелома ладьевидной кости. В таких случаях на запястье в положении тыльного сгибания кисти накладывается гипсовая повязка на 4—6 недель.

Источник