11.3. Технологии императивного развития физических способностей

В отличие от процесса обучения, процесс развития физических способностей нацелен на решение задач по повышению уровня функциональных возможностей организма и активизации морфологических перестроек, составляющих материальную основу его долговременной адаптации к тому или иному двигательному режиму (Ю. В. Верхошанский).

Подбор средств для развития физических способностей, реализующих метод сопряженных воздействий (В. М. Дьячков, Н. Г. Озолин, Ю. В. Верхошанский и др.), – важнейшее достижение отечественной теории спорта – по существу, приобретает все черты структурно-функционального моделирования соревновательных действий. Практически при подборе таких средств необходимо руководствоваться принципом динамического соответствия, согласно которому они должны соответствовать основным упражнениям конкретной деятельности по следующим критериям: группам мышц, вовлекаемым в работу; амплитуде и направлению движения; акцентируемому участку амплитуды движения; величине усилия и времени его развития; скорости движения; режиму работы мышц (Ю. В. Верхошанский).

Благодаря применению тренажеров значительно облегчается моделирование, реализация и контроль в процессе тренировки исходного положения, кинематической схемы движений, величины внешнего сопротивления, характера проявления усилий и, наконец, метода упражнений. В этом и заключается главная методическая особенность и преимущество тренажеров, позволяющих проводить целенаправленную физическую подготовку занимающихся, уменьшать количество лишней нерациональной работы и, как следствие, исключать из этого процесса максимально возможное количество ошибок.

В адаптивной физической культуре важнейшее место занимают технологии императивного развития физических способностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Данные технологии предусматривают принудительное перемещение звеньев тела человека, изменения его суставных движений с заданными характеристиками либо с помощью физической помощи, оказываемой непосредственно тренером, либо с помощью императивных тренажеров (С. П. Евсеев).

Повышение специфической работоспособности человека возможно только при условии применения тренировочных воздействий, превышающих тот уровень функциональных возможностей, к которому организм адаптирован, и вынуждающих его к новым приспособительным реакциям. И в решении данной задачи роль технологий императивного развития физических способностей огромна. Они позволяют реализовывать все известные способы интенсификации режима работы организма и его двигательного аппарата: отягощение движения, использование эффективных режимов работы мышц (сочетание преодолевающего, уступающего, изометрического, реверсивного режимов при главной роли преодолевающего; различные варианты статодинамического режима – метод промежуточных напряжений, метод Гофмана, режим внезапного освобождения, изокинетический и ударный режимы), затруднение или, наоборот, облегчение условий выполнения соревновательного или производственного двигательного действия. Кроме того, данные технологии позволяют осуществлять сенсорную и эмоциональную стимуляцию движений, организуя визуальный, звуковой, механический и другие варианты автоконтроля, обеспечивая возможность использования метода срочной информации и другие приемы.

Применение императивных тренажеров позволяет создать такие искусственные условия обучения и развития человека, которые снимают целый ряд проблем, затрудняющих развитие физических способностей. Тренажеры, управляющие суставными движениями человека, позволяют: проводить тренировку «без оглядки» на возможные неудачные попытки (так как тренажер всегда подстрахует и поможет занимающемуся); повысить уверенность в своих силах; преодолеть стеснительность при освоении новых заданий или отработке упражнений, требующих значительных (предельных или околопредельных) напряжений; сочетать активную работу различной интенсивности с пассивными паузами, во время которых управление действием полностью возлагается на тренажер.

Все это позволяет значительно увеличить количество повторений задания в одном подходе, интенсифицировать нагрузку на организм занимающегося. Наличие императивных тренажеров дает возможность сократить затраты времени, необходимые для того, чтобы вызвать необходимую физиологическую реакцию организма занимающегося при выполнении ими осваиваемых двигательных действий, воспроизводимых тренажером.

Для получения срочной объективной информации о действии занимающегося на тренажерах, управляющих суставными движениями, применяются простейшие приспособления контактного типа, имеющие средства звуковой или световой индикации. Если занимающийся вступит во взаимодействие с частями тренажера, оснащенного такими приспособлениями, то раздастся звуковой сигнал или загорится световое табло. Это подтвердит, что человек с инвалидностью не смог выполнить задаваемое суставное движение или, напротив, превысил необходимую величину усилий, и это привело к вынужденному взаимодействию с частями тренажера.

Императивные тренажеры, воспроизводя за занимающегося те или иные суставные движения, позволяют выполнять их с различной интенсивностью усилий – максимальной, вполсилы, минимальной, пассивно. Сочетание упражнений с различной интенсивностью усилий в одном подходе позволяет получить интересную гамму мышечных ощущений, возникающих при выполнении двигательных действий, реализуемых занимающимися совместно с императивным тренажером в своеобразном «диалоговом» режиме, когда помощь последнего прямо зависит от активности человека. То есть, когда он выполняет упражнение вполсилы – тренажер помогает осуществить задаваемое действие, а когда занимающийся выполняет упражнение сам – тренажер лишь сопровождает звенья его тела.

Подобные упражнения, сочетающие в себе эффекты механотерапии, массажа и активного выполнения, доставляют занимающимся удовольствие и в то же время оказывают на них значительное по величине воздействие, на которое организм человека реагирует соответствующими физиологическими реакциями.

Для повышения эмоциональности занятий упражнения с различной интенсивностью усилий в императивных тренажерах могут выполняться под музыку. Данный прием позволяет не только повысить интерес к занятиям, но и увеличить нагрузку на лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

Огромное удовольствие у занимающихся вызывает прием «заглядывания в свое двигательное будущее». В данном случае имеется в виду выполнение в императивных тренажерах рекордных для той или иной категории занимающихся параметров двигательных действий. Особый интерес вызывают при этом возможности количественной оценки величины «недотягивания» до рекорда, осуществляемой с помощью средств срочной и текущей информации. Оценка степени готовности человека к выполнению заданных параметров суставных движений с помощью измеряемых показателей дает возможность вносить в занятия с использованием императивных тренажеров соревновательный элемент и при этом исключить вероятность всевозможных негативных факторов: ошибок, падений, травм и др. Победитель в таких соревнованиях определяется по показателям взаимодействия занимающихся с частями императивного тренажера – чем меньше таких взаимодействий, тем лучше результат.

При этом принципиально меняется идеология измерения и оценки уровня развития физических способностей человека. Императивные тренажеры позволяют измерять и оценивать не то, что может сделать человек, а то, сколько ему не хватает до выполнения заданного результата.

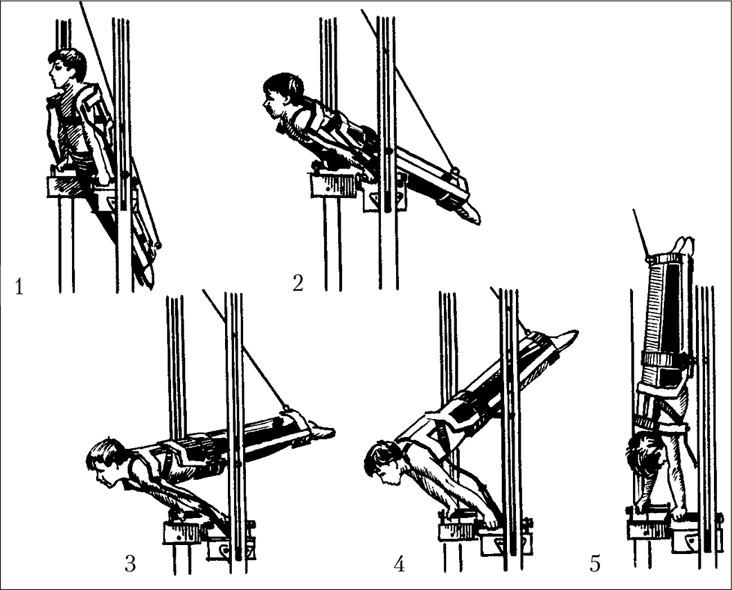

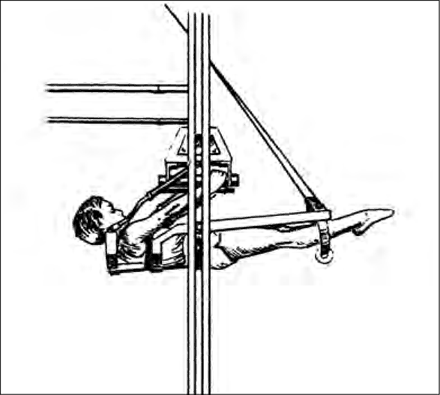

На рис. 30 и 31 представлены два императивных тренажера, позволяющих обеспечить принудительное перемещение звеньев тела человека, реализующих два сложных силовых гимнастических упражнения: стойку прогнувшись с прямыми руками из положения упора и горизонтальный вис спереди.

Рис. 30. Императивный тренажер, обеспечивающий принудительное перемещение спортсмена из упора (1) в положение стойки на руках (2–5) с прямыми руками

Рис. 31. Императивный тренажер, обеспечивающий принудительное перемещение человека из виса в положение горизонтального виса спереди

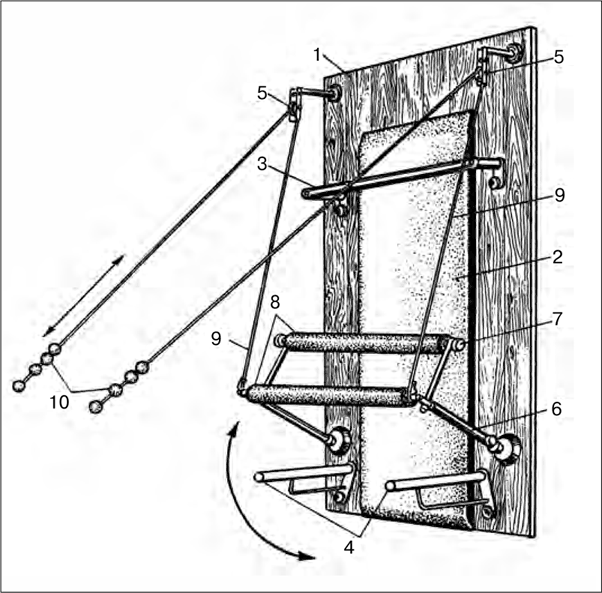

Еще одно устройство, позволяющее принудительно воспроизводить односуставные движения, разработано автором совместно с И. В. Вороновичем в 1992 г. Устройство состоит из доски (1) с поролоновой прокладкой (2), обшитой дерматином (рис. 32). Доска с помощью крюков подвешивается к гимнастической стенке. На доске укреплены: горизонтальная перекладина (3) и ручки-упоры (4) для фиксации звеньев спортсмена, ролики (5), рычаги (6), соединенные между собой двумя стержнями (7) с втулками и валиками (8) из мягкого материала. Рычаги 6 соединены с веревкой или тросом (9), которая пропущена через ролики (5). Свободный конец веревки (9) снабжен жестко связанными с ней шариками (10) для хвата руками тренера. Последний, осуществляя тягу веревки (9), оказывает занимающемуся помощь в выполнении конкретных суставных движений.

Рис. 32

Рис. 33–36 иллюстрируют способы применения описанного устройства.

Источник

Статья «Обучение двигательным действиям».

статья по физкультуре на тему

Двигательное действие — это целенаправленный двигательный акт (поведенческий двигательный акт, сознательно осуществляемый в целях решения какой-либо двигательной задачи), состоящий из движений (бессознательные, и нецелесообразные механические перемещения тела или его частей) и поз.

Отдельное двигательное действие (например,приседание) — основной элемент физического упражнения. Это процесс многократного выполнения двигательных действий, который может быть организован либо в виде многократного повторения какого-либо одного двигательного действия — прыжка, наклона и т. п., либо в форме разнообразной двигательной деятельности, включающей множество различных действий — подвижная игра, комплекс гимнастических движений и т. п.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| dvigatelnye_deystviya.docx | 20.99 КБ |

Предварительный просмотр:

Обучение двигательным действиям.

В процессе обучения двигательным действиям выделяют три этапа, которые отличаются друг от друга, как частными задачами, так и особенностями методик:

1) этап начального разучивания (ознакомительный, первичного разучивания движения);

2) этап углубленного разучивания (формирования двигательного умения, углубленного детализированного разучивания);

3) этап закрепления и дальнейшего совершенствования (формирования двигательного навыка, достижение двигательного мастерства).

На первом этапе (ознакомление, первоначальное разучивание движения) ставится цель – обучить основам техники двигательного действия, добиться выполнения его хотя бы в приближенной форме. Для этого требуется решить следующие задачи: создать смысловое и зрительное представление о двигательном действии и способе его выполнения; воссоздать предшествующий опыт выполнения действий, близких по технике вновь изучаемому; научить частям (элементам) техники этого действия; сформировать общий ритм двигательного акта; предупредить или сразу же устранить неправильные движения и грубые искажения техники действия. Решение этих задач осуществляется поочередно. Общее представление создается путем демонстрации разучиваемого движения (натуральный показ, демонстрация наглядных пособий, кинограмм) и акустической демонстрацией (ритма движения). Выполняя двигательное задание впервые, можно разучивать движения по частям, для этого используют расчленено-конструктивный метод. Чем выше физическая подготовленность обучающихся и чем большим фондом двигательных умений и навыков они уже владеют, тем быстрее идет обучение даже сложных двигательных действий. В данном случае можно воспользоваться целостно-конструктивным методом. Если для выполнения разучиваемого действия обучающийся недостаточно физически развит, применяют подготовительные упражнения, стимулирующие развитие физических качеств, необходимых для выполнения данного действия. Если разучиваемое действие не находит для себя опорных элементов в сформированном ранее двигательном фонде, то их приходится создавать с помощью подводящих упражнений — двигательных действий, опирающихся на двигательный опыт и имеющих нечто общее с разучиваемым действием.

Освоение действия на первом этапе обучения может протекать с появлением ошибок (лишние движения, искаженная амплитуда, нарушение ритма), причинами, которых является недостаточное представление действий, слабое развитие способностей, боязнь, состояние утомления и пр. Продолжительность этапа начального разучивания двигательного действия зависит от степени сложности изучаемого действия, уровня подготовленности занимающихся, их индивидуальных особенностей, а также возможности использовать положительный эффект переноса навыков.

Этап начального разучивания можно считать законченным, когда обучающийся способен выполнить двигательное действие без грубых ошибок.

Этап углубленного разучивания. Его целью является формирование умения выполнять двигательное действие в объеме намеченных технических требований. Основные задачи этапа: углубленно понять закономерности движений действия; уточнить технику действия (по ее пространственным, временным и динамическим характеристикам) в соответствии с индивидуальными особенностями обучаемого; усовершенствовать ритм выполнения движения; создать предпосылки для вариативного выполнения этого действия. Названные задачи могут решаться параллельно, т.е. одновременно.

Эффективность обучения на этом этапе во многом зависит от правильного и оптимального подбора методов, приемов, средств обучения. Наряду с применением тех же средств и методов, что и на первом этапе обучения. Все большее значение приобретает практическое выполнение действия методом целостного упражнения. Расчленение действия становится лишь вспомогательным приемом. Не утрачивают своего значения и методы передачи информации. Но объяснения, инструкции, замечания детализируются. С появлением собственных мышечных ощущений, связанных с выполнением действия, возможно применение метода идеомоторного упражнения (мысленное представление выполнения действия, воспроизведения в сознании последовательности его элементов и собственных усилий и ощущений). На данном этапе используется комплекс разнообразных средств: физические упражнения для укрепления мышечной системы и всего организма с учетом особенностей изучаемого действия; подводящие упражнения, которые подготавливают к освоению действия путем его целостной имитации, либо частичного воспроизведения в упрощенной форме.

Длительность этапа углубленного разучивания зависит от объема технических требований, намеченных к обучению, и от предыдущего двигательного опыта занимающихся. Второй этап обучения заканчивается в тот момент, когда занимающийся научился правильно выполнять основную схему движения и детали техники в целостном движении при специальной фиксации внимания. Именно в это время следует переходить к следующему этапу обучения.

Третий этап предполагает формирование двигательного навыка, достижение двигательного мастерства. Цель данного этапа – двигательное умение перевести в навык, обладающий возможностью его практического применения. Основными задачами здесь будут следующие: добиться слитности и автоматизма выполнения действия; довести до необходимой степени совершенства индивидуальные черты техники; обеспечить вариативное использование действия в зависимости от конкретных практических обстоятельств.

Комплекс средств и методов, используемых на третьем этапе обучения, в основном остается тем же, что и на втором этапе, но меняется их соотношение и роль. Повышается вариативность действий и их интенсивность. С этой целью рекомендуется использовать игры и соревнования на основе разучиваемого действия. Многократное повторение действия стимулирует развитие двигательных способностей. Для повышения эффективности этого процесса используют специальные методические приемы, способствующие повышению яркости проявления физических качеств, в частности, выполнение действий: с дополнительным отягощением, чередующихся с выполнением без отягощения; в состоянии утомления, создаваемого предшествующими упражнениями; в состоянии эмоционального возбуждения, вызванного игрой или соревнованиями. Идеомоторные упражнения используются как средства настройки на выполнение действия. Рекомендуется внимание концентрировать лишь на самых главных или недостаточно освоенных элементах, а также на качестве решения двигательной задачи. На этом этапе активно применяется метод сопряженного воздействия, смысл которого заключатся в том, что выполнение действий совпадает с повышенными требованиями к проявлению физических качеств, например, к силе, быстроте, выносливости и гибкости. Большинство разучиваемых действий входит в состав более сложных, поэтому обучение не прекращается и после доведения выполнения действия до уровня навыка. Техника освоенного действия продолжает совершенствоваться при его выполнении в сочетании с другими элементами более сложных действий.

Таким образом, на основе двигательного умения формируется двигательный навык. Чтобы достичь цели – добиться совершенного владения двигательным действием в разнообразных условиях его применения, необходимо применять методы, как для закрепления разучиваемого упражнения, так и для его возможного варьирования. Этот этап может длиться очень долго в процессе тренировки высококвалифицированных спортсменов, т.к. изменение уровня развития физических качеств. Требует коррекции содержания самого движения не только по форме, но и по временным параметрам.

Источник