Реферат: Особенности методики проведения занятий по гимнастике с различными контингентами занимающихся

| Название: Особенности методики проведения занятий по гимнастике с различными контингентами занимающихся Раздел: Рефераты по физкультуре и спорту Тип: реферат Добавлен 11:59:13 04 февраля 2009 Похожие работы Просмотров: 6037 Комментариев: 16 Оценило: 5 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно Скачать | |||

| Вложение | Размер |

|---|---|

| metodicheskaya_razrabotka_osobennosti_zanyatii_gimnasticheskimi_uprazhneniyami_u_shkolnikov.docx | 502.26 КБ |

Предварительный просмотр:

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМИ ВИДАМИ ГИМНАСТИКИ .

МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ГИМНАСТИКОЙ В ШКОЛЕ

Физическое воспитание в школе осуществляется с помощью различных средств , среди которых основная гимнастика считается одним из важнейших . Объясняется это характерными особенностями основной гимнастики , которые делают ее общедоступным и эффективным средством физического воспитания детей всех возрастных групп . Она направлена на гармоническое развитие всех органов и систем занимающихся , на улучшение их здоровья и повышение жизнедеятельности , на формирование правильной осанки и двигательной функции у школьников .

1.1. Формирование и совершенствование двигательной функции у детей школьного возраста

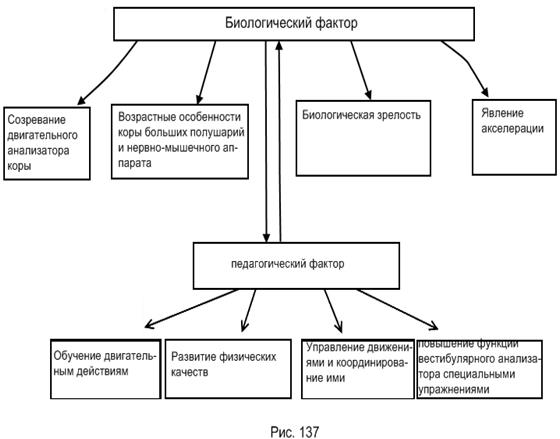

Двигательная функция человека формируется под влиянием биологических и педагогических факторов . Биологический фактор связан с возрастными особенностями детей и подростков , и его влияние на двигательную функцию подчиняется закономерностям возрастного развития .

Двигательный анализатор у детей совершенствуется на протяжении ряда лет . Семилетний возраст считается переломным периодом — началом становления произвольных движений и совершенствования координационных механизмов в центральной нервной системе .

С 7 до 14 лет происходит активное развитие двигательного анализатора , которое к 13 — 14 годам достигает высокого уровня , происходит созревание ядра двигательного анализатора , повышаются

функциональные возможности коры больших полушарий и нервно — мышечного аппарата . Дальнейшее развитие функции двигательного анализатора происходит менее интенсивно или вовсе приостанавливается .

Также сказывается на формировании двигательной функции явление акселерации . Ускоренный рост продольных звеньев в теле оказывает существенное влияние на физическое развитие , а также на координационную деятельность подростков . Эти компоненты биологического фактора следует учитывать при , формировании двигательной функции . Двигательная зрелость не приходит сама собой с возрастом . Она развивается и совершенствуется под влиянием окружающей среды и тесно связана с режимом двигательной деятельности . Следовательно , формирование и совершенствование двигательной функции возможно путем реализации основных компонентов педагогического фактора .

Двигательная функция у детей и подростков проявляется через двигательную деятельность , которая зависит от запаса условно — рефлекторных связей . Чем большим запасом условнорефлекторных связей обладает человек , чем многообразнее эти связи , тем легче и быстрее формируются у него новые формы движений . У детей необходимо равномерно воспитывать все физические качества , акцентируя внимание на воспитание в 7 — 9 лет быстроты выполнения одиночных движений и ловкости ; в 10 — 12 —гибкости , скорости и ловкости ; в 13 — 14 — скоростной силы ; в 15 — 16 — силы и выносливости .

Наиболее важным в обучении является умение точно оценивать свои движения в пространстве , во времени и по степени мышечных усилий .

«Каждая сознательная работа , — пишет П . Ф . Лесгафт , — несомненно , требует серьезного понимания пространства и времени и умения справляться с этими соотношениями не по книге , а на деле» . Для воспитания таких умений используются общеразвивающие упражнения , ходьба , бег , прыжки , метание , упражнения в равновесии , упражнения в висах и упорах , лазанье , акробатические упражнения . При их выполнении занимающиеся должны сопоставлять субъективные ощущения с качественной оценкой , получаемой от учителя в виде информации о пространстве и времени , которое они затрачивают на выполнение тех или других двигательных действий . Срочная информация о времени , пространстве и степени мышечных усилий в процессе двигательной деятельности дает возможность занимающимся научиться дифференцировать получаемые ощущения , что очень важно для управления движениями .

Сознательное управление двигательной деятельностью тесно связано с развитием чувств , и особенно мышечного чувства . Через органы чувств происходит восприятие внешнего мира , и чем меньше развиты слух , зрение и другие чувства , тем более ограничена деятельность человека и тем менее он развит . Специальными исследованиями установлено , что дети , овладевшие умением сознательно управлять своими движениями в пространстве , времени и степенью приложения мышечных усилий , успешнее справляются с различными двигательными действиями , чем те , которые не обучались этому .

1.2. Обучение гимнастическим упражнениям детей школьного возраста

Формирование правильной осанки — одна из важнейших задач физического воспитания учащихся в школе .

Под правильной осанкой понимают наилучшее положение частей тела человека ( голова , туловище , ноги ) для сохранения равновесия и хорошей функциональной деятельности всех органов и систем в различных положениях и движениях , когда он стоит , сидит , ходит . Правильная осанка оказывает благоприятное воздействие на работу сердечно — сосудистой и дыхательной систем , двигательного аппарата и центральной нервной системы . Хорошее физическое развитие и полноценное здоровье возможны только при правильной осанке . Существует тесная взаимосвязь между физическим и эстетическим воспитанием детей школьного возраста . Эта связь проявляется полно в стремлении к красоте и гармоническому развитию тела , которые возможны только при правильной осанке .

«Стремление к красоте тела , — пишет профессор В . В . Гориневский , — стбль же понятно , как стремление к красоте речи , красоте слога , как вообще все стремление человека к прекрасному» .

Для формирования правильной осанки и устранения ее дефектов необходимо равномерно развивать мышцы всего тела , акцентируя внимание на развитии статической силы мышц спины , брюшного пресса и плечевого пояса , а также на развитии и подвижности позвоночника .

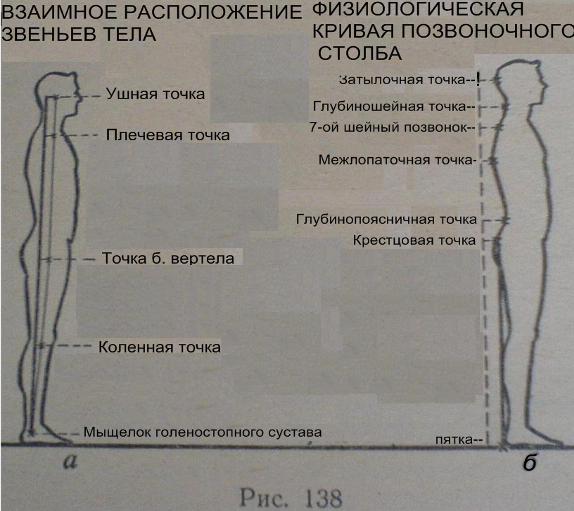

Исследованиями установлено , что гармоническое развитие мышц всего тела лишь предпосылка для формирования правильной осанки . Осанка — это рефлекс позы , для образования которого необходима специальная работа , направленная на воспитание умения принимать позу правильной осанки , а также сохранять ее длительное время сидя , стоя и при ходьбе . Необходимо также научить детей управлять этой позой , т . е . уметь оценивать положения различных частей тела в пространстве ( головы , туловища и ног ).

Начинать обучение следует с постановки головы и плечевого пояса . От правильного положения головы в силу действия шейно — тонических рефлексов зависит распределение тонуса мышц , удерживающих туловище и голову .

Далее следует обратить внимание на положение туловища и ног . На этой стадии следует добиться , чтобы учащиеся могли самостоятельно безошибочно принимать правильное положение тела . С этой целью применяются упражнения на ощущение правильной осанки .

Дальнейшая работа по формированию правильной осанки заключается в закреплении и стабилизации навыка правильной осанки .

1. Прямой тип осанки ( рис . 139). Характерные признаки : отклонение точек головы , плечевого , тазобедренного и коленного суставов в сагиттальной плоскости от вертикальной линии на малые и средние величины . При малых и средних отклонениях точек всех звеньев тела продольные их оси приближаются к прямой вертикальной линии .

При прямой осанке ( рис . 139, а ) все звенья тела располагаются наиболее выгодном положении для удержания их в равновесии . Голова поставлена прямо , туловище выпрямлено с развернутым плечевым поясом , живот подтянут , ноги разогнуты в коленных и тазобедренных суставах и стоят вертикально . Позвоночник имеет углубления и возвышения примерно одинаковой величины .

2. Прогнутый тип осанки ( лордотическая осанка ) характеризуется большим отклонением точек тазобедренного и коленного суставов и малым отклонением точек головы и

плечевого сустава от вертикали ( рис . 139,6). Кроме того , при прогнутом типе осанки поясничный изгиб ( лордов ) больше грудного , тело прогнуто в поясничной области , живот выступает вперед .

3. Сутулый тип осанки ( кифотический ) Характерные признаки : а ) большое отклонение точки плечевого сустава при среднем отклонении точки тазобедренного сустава от вертикальной линии ; б ) увеличенный грудной кифоз и уменьшенный поясничный лордоз ( рис . 139, в ). При сутулой осанке спина согнута , голова опущена , лопатки расходятся и выпячиваются , плечи опущены и сдвинуты вперед .

4. Наклонный тип осанки . Характерные признаки : aj большое отклонение точки плечевого сустава при малом отклонении точек тазобедренного и коленных суставов ; б ) увеличенный поясничный изгиб позвоночника ; увеличенный угол наклона таза ( рис . 139, г ). Туловище при наклонной осанке согнуто в тазобедренных суставах и наклонено вперед , ягодицы выступают назад .

5. Изогнутый тип осанки . В данном типе осанки сочетаются признаки сутулого и прогнутого типов . Позвоночник имеет увеличенные изгибы в грудной и поясничной частях ( рис . 139, Мускулатура слабо развита и не может удерживать тело в прямом положении .

Нарушения осанки , часто встречающиеся у детей , могут привести к расстройствам деятельности организма , а иногда даже к серьезным заболеваниям .

При искривлении позвоночника в поясничной области увеличивается угол наклона таза , укорачиваются мышцы поясницы ( квадратная мышца ), растягиваются мышцы живота . Слабость мышц живота ведет к нарушению пищеварения и затруднению кровообращения . При этом может наблюдаться и опущение внутренностей брюшной полости .

Сутуловатость , возникающая при искривлении позвоночника в

грудной части , приводит к ограничению экскурсии грудной клетки , а следовательно , к ухудшению дыхательной функции легких . К дефектам осанки относятся также искривления позвоночника во фронтальной плоскости ( сколиозы ), а также плоскостопия .

1.3. Обучение гимнастическим упражнениям детей школьного возраста

Простые упражнения часто усваиваются сразу после показа , объяснения , более сложные требуют длительного обучения и применения самых разнообразных методов и приемов .

Подбор упражнений и методика их проведения в различных классах зависят от особенностей возраста занимающихся .

1.3.1. Младший школьный возраст (7 — 9 лет )

Особенность детского организма заключается в том , что в ходе роста и развития строение и функции всех органов и систем непрерывно совершенствуются .

Мышцы детей эластичны , поэтому они способны выполнять движения по большой амплитуде . Однако упражнения для развития гибкости дети выполняют в соответствии с их мышечной силой . Излишняя растянутость мышц и связок может привести к их ослаблению , а также к нарушению правильной осанки . Развитие силы мышц туловища ( особенно статической ) имеет большое значение для формирования правильной осанки , которая в этом возрасте неустойчива .

Укрепление мышц стопы , особенно удерживающих в правильном положении продольный и поперечный своды стопы , очень важно для двигательной деятельности ( ходьба , бег , прыжки ) и профилактики плоскостопия . Процесс окостенения костей стопы заканчивается лишь к 16 — 18 годам , следовательно , нельзя длительное время выполнять упражнения стоя , а также выполнять прыжки на жесткий грунт и с высоты более 80 см .

Организм детей характеризуется малой экономичностью реакции всех органов , высокой возбудимостью нервных процессов , слабостью процессов внутреннего торможения . В связи с этим они быстро утомляются . Поэтому у детей этого возраста необходимо равномерно развивать все физические качества . Путем активной мышечной деятельности необходимо стимулировать вегетативные функции , которые влияют на обмен веществ в организме и развитие всех систем и органов .

Детям 7 — 9 лет рекомендуются следующие упражнения основной гимнастики : ходьба , бег , лазанье по наклонно поставленной скамейке , гимнастической стенке , лестницам , перелезание через препятствие высотой до 1 м , бросание и ловля мячей , метание в цель , переноска набивных мячей , упражнения в равновесии , прыжки ( в длину , в высоту до 80 см ), акробатические упражнения ( перекаты , кувырки , стойки на лопатках — для 2- го класса ).

При обучении детей нужно пользоваться методами показа и рассказа -. Объяснить доступные упражнения лаконично , просто , понятно . Объяснение должно сводиться к названию конкретных действий и к указанию о том , как их выполнять . Показ следует сопровождать образным рассказом , акцентируя внимание на тех действиях , которые обеспечивают выполнение изучаемого упражнения .

Дети данного возраста склонны к подражанию . Поэтому , обучая их , целесообразно пользоваться методом имитации и показа . Рекомендуется давать конкретные указания , прыгать по разметкам как можно дальше и выше , попасть в цель , сделать , как делает преподаватель , и т . д .

Изучаемые детьми упражнения должны быть простыми , понятными и доступными .

Необходимо помнить , что дети быстро устают , но после кратковременного отдыха снова способны выполнять двигательные действия . Следовательно , упражнения должны быть непродолжительными и чередоваться с короткими паузами для отдыха .

У детей 7 — 9 лет двигательные навыки формируются медленнее , чем у 10 — 13- летних , и часто удачное выполнение чередуется с неудачным . Чем сложнее по координации упражнение , тем четче выражен процесс скачкообразного становления двигательных навыков . Для быстрейшего становления двигательных навыков необходимо изучаемые упражнения повторять по 6 — 8 раз в каждом занятии , причем в относительно постоянных условиях ( из одного и того же исходного положения , в одном и том же темпе ) и по 2 — , 3 раза в один подход .

Дети младшего школьного возраста склонны к играм , к фантазированию , позволяющему им легче представлять себе различные двигательные действия в играх . Поэтому рекомендуется большинство упражнений приближать к играм или проводить в форме игр . Для организации занятий надо применять фронтальный , групповой , поточный и игровой способы .

Особенности мальчиков и девочек этого возраста выражены незначительно , поэтому различий в методике и содержании упражнений нет .

1.3.2. Средний школьный возраст (10 — 14 лет )

В среднем школьном возрасте на занятиях основной гимнастикой продолжается дальнейшее физическое развитие и укрепление растущего организма детей , воспитываются морально — волевые качества , более детально изучаются основные двигательные навыки , а также умения оценивать свои движения во времени , пространстве и по степени мышечных усилий .

Дети до 12 лет ( мальчики ) и 11 лет ( девочки ) по возрастной периодизации относятся ко второму детству , а 13 — 14 лет ( мальчики ) и 12 — 13 лет ( девочки ) — к подростковому возрасту .

Рост и развитие детей среднего школьного возраста происходят неравномерно . Особенно выделяется начало периода полового созревания ( И— 13 лет ), в котором бурно протекают морфологические и функциональные изменения во всех системах организма . Пути развития мальчиков и девочек различны . Девочки значительно прибавляют в весе и уступают мальчикам в силе , скорости , выносливости . Общим для подростков является то , что масса тела у них всегда относительно меньше длины тела , а у быстро растущих это особенно ярко выражено .

Высокая возбудимость и лабильность нервно — мышечного аппарата способствуют значительному развитию быстроты движений . В 13 — 14 лет подростки по скорости мышечных сокращений достигают максимума . Поэтому у них нужно развивать динамическую силу , быстроту и ловкость ( последнее обусловлено созреванием двигательного анализатора ).

Следует также развивать гибкость , учитывая , что тонические сопротивления мышц растягиванию после 12 лет значительно увеличиваются . Процесс формирования двигательных навыков у детей 11 — 13 лет проходит значительно быстрее , чем у 8 — 9- летних , поэтому они способны овладевать более сложными упражнениями .

Детям 10 — 11- летнего возраста также нужны краткие объяснения при разучивании упражнения . Однако они уже способны различать детали изучаемых упражнений и могут выполнять знакомые или похожие упражнения по рассказу . При обучении новому , показ и объяснение обязательны .

Изучаемые упражнения в каждом уроке необходимо повторять 6 — 8 раз . Они усваиваются быстрее , если дети повторяют их по 2 — 3 раза за один подход .

Основное методическое положение в обучении детей этого возраста— изучение материала в строгой методической последовательности . Учебный материал должен усваиваться небольшими частями , последовательно , начиная с самых простых и легких форм .

Умению оценивать действия в пространстве , во времени и по силе необходимо обучать детей при формировании у них различных двигательных навыков . Например , при обучении ходьбе и бегу нужно научить детей ходить и бегать с разной длиной и частотой шагов . Для этого необходимо предлагать детям ходить и бегать по разметкам , расположенным на различном расстоянии . Регулярное выполнение заданий в ходьбе и беге по разметкам дает возможность детям научиться управлять длиной шага , а с помощью бега с . различной частотой шагов по тем же разметкам — овладеть скоростью движений .

Обучая метанию , нужно давать задания бросать мяч на различные расстояния , определять расстояние , на которое брошен мяч , а также вес бросаемого предмета , бросать на одно и то же расстояние предметы разного веса .

Дети должны научиться также технике лазанья и уметь определять скорость лазанья .

Следует учитывать склонность девочек этого возраста к танцевальным движениям , которые должны применяться для укрепления мышц ног , туловища , сердечно — сосудистой и дыхательной систем .

Постепенное и строго последовательное освоение учебного материала по частям ( путем выполнения конкретных учебных заданий ) позволит успешно обучать детей различным двигательным действиям из программы по физическому воспитанию . Важно планировать учебный материал так , чтобы начальное обучение какому — либо двигательному действию повторялось на каждом занятии до тех пор , пока не будет освоена хотя бы его простейшая форма .

Обучение двигательным действиям детей среднего школьного возраста имеет свои особенности . Этот возраст совпадает с периодом полового созревания и характеризуется увеличением средних годичных прибавок роста и веса тела . Быстрый рост тела в длину вызывает вытягивание мышц , сухожилий , нервных путей , кровеносных сосудов . Вследствие этого и ряда других факторов , связанных с действиями гормонов желез внутренней секреции , движения подростков на некоторое время становятся менее точными и менее координированными . Как правило , у таких подростков нарушается осанка . Особенно это заметно у быстро растущих детей и нерегулярно занимающихся физическими упражнениями . Подростки ( мальчики ) обычно стремятся к самостоятельности , хотят быстрее стать сильными , ловкими , смелыми и , подражая взрослым , преувеличивают свои возможности . Они стремятся быстрее сделать упражнение и мало обращают внимания на детали техники . Это объясняется психологическими особенностями подростков , а также особенностями формирования двигательных навыков у детей этого возраста .

Если при обучении сравнительно легким двигательным действиям первая фаза формирования навыка проходит значительно быстрее последующих , то при обучении более сложным упражнениям , требующим проявления физических качеств , а также пространственной и временной точности движений , начальная фаза формирования навыка протекает значительно медленнее , чем остальные .

Неумение оценивать свои движения в пространстве , во времени , а также по степени мышечных усилий часто приводит к тому , что навык закрепляется с ошибками .

Следует также учитывать , что двигательная функция наиболее интенсивно развивается у детей 13 — 14 лет , поэтому они способны овладевать довольно сложными по координации двигательными действиями , причем им доступны более детальный рассказ и анализ изучаемых упражнений . Метод показа изучаемых упражнений также обязателен .

В процессе обучения подростков двигательным действиям можно применять различные методы и приемы , рассмотренные выше .

Среди новых методов обучения можно назвать метод пред — писаний алгоритмического типа . Этот метод тесно ‘ связан с программированным обучением и является его частью .

Предписания алгоритмического типа предусматривают разделение учебного материала на части ( дозы , порции или учебные задания ) и обучение занимающихся этим частям в строго определенной последовательности . Только овладение первой серией учебных заданий дает право переходить ко второй серии . Так , под строгим контролем преподавателя или самих занимающихся изучаются предписанные действия , выполнение которых дает возможность освоить то или другое гимнастическое упражнение или серию однотипных упражнении .

Обучение методом алгоритмических предписаний дает положительные результаты . Двигательные навыки формируются сравнительно быстро и без ошибок .

При составлении предписаний алгоритмического типа необходимо учитывать следующие требования :

1. В предписаниях надо точно указывать характер каждого действия , исключать случайность в их выборе ; они должны быть доступными всем , кому они предписаны .

2. Предписания алгоритмического типа могут быть составлены как для одного двигательного действия , так и для их серий , имеющих структурное сходство , но обязательно доступных на любом этапе обучения .

3. Все учебные задания должны быть взаимосвязаны , и сложность их должна возрастать постепенно .

Первая серия учебных заданий содержит упражнения на развитие физических качеств , которые необходимы для успешного выполнения изучаемого двигательного действия . В одних случаях достаточно развивать только силу определенных групп мышц , в других — гибкость , в — третьих — быстроту мышечных сокращений , а иногда и все названные качества .

Для развития физических качеств целесообразно выполнять упражнения в подтягивании , сгибание рук в упоре , поднимание ног в висе , прогибания , наклоны и др .

Вторая серия учебных заданий должна включать упражнения для освоения исходных и конечных положений , которыми начинаются и заканчиваются изучаемые двигательные действия . Умение правильно выполнять исходное и конечное положения ‘ в гимнастике обязательно . Первая и вторая серии учебных заданий могут осваиваться одновременно или в разное время .

Третья серия учебных заданий предусматривает действия , обеспечивающие условия для выполнения изучаемого упражнения : размахивание в висе или в упоре на снарядах , маховые движения ногой и темповые подскоки при выполнении некоторых прыжковых и акробатических упражнений и др .

В четвертую серию учебных заданий входят действия , связанные с обучением умениям оценивать выполнение действия в пространстве , времени , а также по степени мышечных усилий . Количество и степень точности дифференцировок ( пространства , времени и силы ) зависят от координационной сложности изучаемого упражнения . Иногда бывает достаточно уметь оценивать только амплитуду маха или степень сгибания и разгибания тела , а иногда скорость движения или степень мышечных усилий . При обучении более сложным упражнениям необходим комплекс диффереп — цировок , обеспечивающий условия для правильного выполнения основных действий , составляющих ‘ техническую основу упражнения .

Пятая серия учебных заданий — подводящие упражнения и части изучаемого двигательного действия .

Последними изучаются движения в целом в облегченных условиях с помощью тренажера и других технических средств . При изучении каждого задания учитываются индивидуальные особенности занимающихся , их готовность к выполнению изучаемого материала , контролируется правильность выполнения учебных заданий , определяется порядок перехода от одного учебного задания к другому . От правильного решения этого вопроса зависит результат обучения .

Всегда ли нужно пользоваться предписаниями алгоритмического типа при обучении детей и подростков двигательным действиям ? Конечно , нет . Многим из них можно обучить по сложившейся методике . К таким относятся : строевые , общеразвивающие , некоторые прикладные упражнения , а также упражнения в смешанных висах и упорах и др .

Примерное предписание алгоритмического типа при обучении лазанью по канату в висе на согнутых руках с захватом каната ногами .

I. Техника лазанья по канату . В висе на согнутых руках захватить канат ногами , опираясь о канат , выпрямить ноги и перехватить руки выше , но так , чтобы остаться в висе на согнутых руках . Далее действия повторяются . При опускании вниз все действия чередуются в обратном порядке .

II. Серии учебных заданий .

1- я серия ( специальная физическая подготовка ):

1. В висе сидя ноги врозь с захватом каната согнуть руки , удержаться 3 — 4 сек . и вернуться в и . п . (3 — 4 раза ).

2. Из виса сидя хватом за гимнастическую стенку ( согнув ноги врозь ), сгибая руки и перехватывая с рейки на рейку , встать и вернуться в и . п . (3 — 4 раза ).

3. То же , но из виса сидя ноги врозь на канате (3 — 4 раза ).

4. Из виса стоя ( на канате , гимнастической стенке , перекладине , одной жерди ) прыжком вис на согнутых руках , держать 3 — 4 сек .

5. То же , но медленное ( в течение 5 — 6 сек .) опускание , разгибая руки (3 — 4 раза ).

6. Контрольные упражнения :

а ) из виса стоя ( руки согнуты под углом 90 ° ) на канате подтягивание ( мальчики 3 — 4 раза , девочки 1 — 2 раза );

б ) из виса стоя на гимнастической стенке ( руки как в предыдущем упражнении ) подтягивание и далее опереться ногами о рейку и перехватить руки выше на следующую рейку . Так подняться до верхней рейки .

После выполнения контрольных упражнений можно переходить к следующей серии учебных заданий .

2- я серия ( изучение захвата каната ногами ):

1. Сидя на гимнастической скамейке , имитация захвата ногами гимнастической палки , имитируя захват каната .

2. То же , но захват каната ногами и удержание каната стопами и голенями .

3. Из виса сидя захват каната ногами и переход в вис с захватом каната ногами .

4. То же , но сгибание и разгибание рук в висе с захватом каната ногами (5 — 6 раз ).

5. Контрольное упражнение : из виса стоя на согнутых руках захват каната ногами и , сгибая руки , выпрямлять ноги (4 — 5 раз ).

3- я серия ( действия , на основе которых выполняется изучаемое упражнение ):

1. В висе на согнутых руках с захватом каната ногами разгибание их с перехватом руками выше и возвращение в и . п . (3 — 4 раза ).

2. То же , но быстро ( контрольное упражнение ). 4- я серия ( части изучаемого упражнения ):

1. Из того же и . п ., что в первом упражнении 3- й серии , разгибая ноги , перехватить руки выше и захватить канат выше первоначального . Выполняя действия в обратном порядке , вернуться в и . п .

2. То же , но сделать два перехвата руками и ногами ( контрольное упражнение ).

5- я серия ( лазанье по канату на заданную высоту ):

1. Лазанье на 2 — 3 м в висе на согнутых руках .

2. То же на 3 — 4 м с опусканием вниз , строго соблюдая чередование действий ногами и руками .

3. То же на время ( как можно быстрее ).

4. Лазанье на заданное время ( уметь определять скорость лазанья ).

6- я серия ( варианты лазанья ):

1. Лазанье в три приема ; то же на время .

2. Лазанье в два приема ; то же на время .

3. Лазанье в висе без помощи ног ( для мальчиков с 4- го класса ).

1.3.3. Старший школьный возраст (15 — 17 лет )

Физическая работоспособность юношей и девушек приближается к работоспособности взрослых . В этом возрасте постепенно замедляется рост в длину и увеличивается поперечный рост грудной клетки и плечевого пояса ; интенсивно растет мускулатура , увеличиваются ее силовые возможности . Деятельность сердечно — сосудистой и нервной систем становится более уравновешенной . Повышается интерес к выполнению упражнений , требующих больше силы и ловкости .

Занятия основной и атлетической ( для юношей ) гимнастикой в этот период должны быть направлены на совершенствование физических качеств и подготовку юношей и девушек к трудовой деятельности . ,

Занятия основной гимнастикой с юношами и девушками имеют существенные различия и проводятся раздельно . Юношам необходимо в совершенстве овладеть основными прикладными двигательными навыками . Они должны уметь преодолевать естественные и искусственные препятствия , бросать мячи разного веса на дальность и в цель , лазить по канатам , шестам , владеть приемами переноски живого груза и различных предметов , выполнять подъемы переворотом , перевороты в сторону и вперед .

В процессе занятий этими упражнениями нужно развивать силу , выносливость , быстроту , ловкость , воспитывать настойчивость , трудолюбие .

Девушки старшего школьного возраста значительно прибавляют в весе . Сила мышц отстает в развитии , и ее нужно систематически развивать . Особое внимание следует уделять укреплению мышц брюшного пресса , плечевого пояса , ног . С этой целью целесообразно выполнять общеразвивающие упражнения с набивными мячами , палками , на гимнастической стенке , скамейке . Учитывая склонность девушек к танцевальным движениям , следует включать в урок упражнения художественной гимнастики , а также танцевальные шаги и пляски .

Наряду с этим надо совершенствовать у девушек такие качества , как ловкость , быстрота , выносливость , для чего необходимо применять прыжки ( в длину , высоту , с подвесных площадок , через различные препятствия ), метание мячей разного веса , лазанье , преодоление препятствий , упражнения в равновесии , подвижные игры , акробатические упражнения . Методы обучения принципиально ничем не отличаются от описанных для детей 12 — 14 лет .

Источник