Организация и проведение занятий по гимнастике

Эффективность обучения гимнастическим упражнениям во многом зависит от правильной организации учебного процесса (в первую очередь, от планирования занятий и подготовки к ним), а также от качественного их проведения. Рассмотрим эти вопросы применительно к урокам физической культуры в школе.

Планирование занятий и подготовка к ним

Планирование включает в себя разработку следующих документов: годового плана прохождения программного материала (в нём отражается общее количество часов на гимнастику и их распределение по четвертям); планов учебно-воспитательного процесса на четверть применительно к разделу – гимнастика; расписание занятий; конспекты занятий. При планировании процесса обучения гимнастическим упражнениям важно, чтобы задачи, содержание, формы и методы обучения им соответствовали возрастным и половым особенностям занимающихся, их состоянию здоровья, физическому развитию и технической подготовленности.

Основным рабочим документом преподавателя на каждое занятие служит план (план-конспект) урока. Он является завершающим звеном планирования в деятельности преподавателя по реализации программного материала по гимнастике. Разработка преподавателем планов-конспектов – это не что иное, как организация собственной деятельности, ориентированной на решение педагогических задач каждого занятия. В конспектах необходимо определить наиболее рациональную последовательность решения поставленных задач. После этого подобрать средства и методы обучения гимнастическим упражнениям, развития и совершенствование двигательных способностей, воспитания личностных качеств занимающихся.

Подготовка конспекта начинается с разработки основной части занятия, а затем уже, исходя из особенностей её содержания и предполагаемых нагрузок, насыщается содержанием подготовительная и заключительная части. В конспекте указываются средства и методы обучения и тренировки, примерная дозировка упражнений (время выполнения каждого упражнения, количество повторений, величина дистанций и т.д.), предусматриваются способы организации занимающихся при выполнении различных упражнений (фронтальный, групповой, индивидуальный или круговой), методы закрепления и совершенствования материала и развития физических качеств, исходя из условий и мест занятий. После этого планируются домашние задания, которые могут включать упражнения, направленные на ликвидацию отставания при изучении отдельных элементов техники (подъёмов, махов, переворотов и др.), на закрепление полученных навыков, на развитие гибкости, силы, равновесия, ориентировки в пространстве, согласованности движений и других способностей, предусмотренных программой физического воспитания. Примерный конспект занятия по гимнастике представлен в приложении 1.

Подготовка к занятиям состоит из индивидуальной подготовки преподавателя и подготовки мест занятий.Индивидуальная подготовка преподавателя включает в себя пополнение уровня своих теоретических знаний по учебным вопросам предстоящего занятия и совершенствование методических навыков. Это позволит ему вносить изменения в планирование учебного процесса, в методику обучения и тренировки с учетом новых рекомендаций и передового опыта. Творческий подход преподавателя к урокам, введение новых упражнений и методических приёмов в обучение положительно влияют на повышение интереса, сознательного и активного отношения занимающихся к освоению гимнастических упражнений.

Подготовка мест занятий включает в себя: оснащение спортивных залов гимнастическим оборудованием (перекладинами, брусьями, снарядов для выполнения опорных прыжков, канатов для лазанья и т.д.) и приспособлениями или специальными устройствами (мостики для прыжков, съёмные и навесные устройства, различные тренажёры и др.); наличие соответствующего инвентаря (гирь, гантелей, эспандеров, гимнастических палок, обручей и др.), а также проверка их исправности. Всё это позволит осуществлять полноценный учебный процесс по данному разделу программы физического воспитания в школе, предотвратит травматизм на занятиях.

Структура, основное содержание и порядок проведения урока по гимнастике

Структурно занятие по гимнастике состоит из трёх частей: подготовительной, основной и заключительной.

Подготовительная (вводная) часть урока включает в себя: организацию занимающихся (построение, рапорт, приветствие, проверка присутствующих); сообщение целей и задач занятия; выполнение строевых упражнений и упражнений для формирования правильной осанки; подготовку функциональных систем организма (ЦНС, вегетативных функций и сенсорных систем, мышц, связок, суставов) для решения учебных заданий в основной части занятия (осуществляется за счёт выполнения разнообразных упражнений, предусмотренных программой физического воспитания). Продолжительность подготовительной части 7-10 мин.

Упражнения подготовительной части занятия выполняются в движении и на месте. Они должны соответствовать задачам основной части урока по гимнастике и включают в себя: ходьбу, упражнения в ходьбе, медленный бег, упражнения в беге, прыжки, подскоки на одной и двух ногах и др. Ходьба и бег могут сочетаться с несложными движениями рук, головы и туловища. При выполнении таких упражнений объяснение и их показ необходимо делать, не останавливая группу и двигаясь ей навстречу.

Упражнения на месте носят общеразвивающий характер и могут выполняться без предметов и с предметами (медицинболами, мячами, гимнастическими палками, на гимнастической стенке и скамейке). Выполнение общеразвивающих упражнений необходимо осуществлять «сверху-вниз», т.е. в работу вовлекаются мышцы шеи, верхних конечностей, туловища, нижних конечностей и затем выполняются упражнения для мышц всего тела, упражнения в парах и заканчиваться прыжками. При этом показ общеразвивающих упражнений на месте производится руководителем зеркально, с подсчетом стоя лицом или боком к обучаемым.

В зависимости от предназначения, сложности упражнений различают следующие способы их проведения.

Первый: назвать упражнение и подать команду для выполнения.

Упражнения могут называться по форме движения (например, «Приседания»), по целевому предназначению (например, «Упражнение для мышц туловища»). Кроме того, возможны условные названия (например, «Ласточка»).

Второй: назвать упражнение, показать его и подать команду для выполнения.

Третий: назвать упражнение, объяснить его содержание и подать команду для выполнения. При объяснении сначала называется движение, а затем – соответствующий ему счет. Например: «Упражнение для мышц ног. Присед, руки вперед – РАЗ, основная стойка – ДВА».

Четвертый: назвать упражнение, показать его в сочетании с объяснением, подать команду для выполнения. В данном способе показ осуществляется несколько медленнее, чем обычно, внимание обучаемых обращается на наиболее трудные места в упражнении.

Пятый: проведение по разделениям. После показа упражнения руководитель подает следующие команды, например: «Упор присев, делай – РАЗ; упор лежа, делай – ДВА; упор присев, делай – ТРИ; основная стойка, делай – ЧЕТЫРЕ». При этом он по каждой исполнительной команде принимает вместе с обучаемыми может принимать соответствующие положения. В дальнейшем подается команда: «Упражнение по разделениям, делай – РАЗ; делай – ДВА и т.д.». На данном этапе преподаватель сам упражнение не выполняет, однако после каждого счета указывает на допущенные ошибки. Убедившись в правильности движений, руководитель подает команду для слитного выполнения: «Упражнение начи-НАЙ».

Шестой: поточное выполнение упражнений. При данном способе упражнения на месте выполняются одно за другим без дополнительных команд руководителя занятий. Для начала упражнений необходимо подать следующее распоряжение и команду: «Общеразвивающие упражнения на месте», «Потоком, упражнения начи-НАЙ». Первое упражнение руководитель выполняет вместе с обучаемыми, зеркально, с подсчетом, сначала в медленном, затем в быстром темпе. В последующем преподаватель замедляет темп упражнения, а с подачей последнего счета принимает исходное положение для второго упражнения; выждав незначительную паузу, пока обучаемые не примут правильно исходное положение. После этого руководитель одновременно с обучаемыми начинает выполнять следующее упражнение и т.д. Команда «СТОЙ» подается по завершении последнего упражнения.

Кроме того, может применяться комбинированный способ. Например, при проведении поточным способом «Приседания» перед очередным упражнением можно сделать паузу, назвать упражнение («Прыжки») и дать команду на выплнение.

Основная часть урока направлена на обучение двигательным действиям и решение оздоровительных, развивающих и воспитательных задач, предусмотренных учебной программой и планом данного урока. Её продолжительность 30-35 мин.

Вначале разучиваются новые двигательные действия или элементы техники того или иного гимнастического упражнения. Закрепление и совершенствование упражнений, усвоенных на данном занятии или на предыдущих занятиях, могут осуществляться в конце первой или второй половины основной его части. Для этого используются, как правило, повторный, соревновательный и игровой методы.

Следует отметить, что упражнения, требующие проявления гибкости и координационных способностей, как правило, выполняются в начале основной части, а упражнения, связанные с проявлением силы и силовой выносливости в конце занятия. Для мотивации занимающихся и повышения эмоциональности занятия основную часть рекомендуется завершать эстафетами, играми и упражнениями игрового характера (их содержание будет представлено в 4-ой главе пособия) или проводить круговую тренировку.

Заключительная часть урока направлена на снижение функциональной активности организма занимающихся и приведение его в относительно спокойное состояние, подведение итогов занятия, задание для самостоятельной работы, приведение в порядок мест занятий (продолжительность 3-5 мин).

Для снижения активности функциональных систем, мышечного и эмоционального напряжения используются различные виды ходьбы, медленный бег, упражнения в глубоком дыхании и на расслабление, в потряхивании, отвлекающие упражнения (на внимание, упражнения под музыкальное сопровождение и др.). При подведении итогов занятия необходимо отметить лучших и худших учеников с точки зрения их старания, правильности выполнения изученных упражнений, дисциплинированности и сдвигов в уровне физической подготовленности.

Источник

Организация и методика учебных занятий по гимнастике.

Организация и проведение занятий

Учебные занятия по гимнастике являются важным компонентом повышения разносторонних физических, психологических и других качеств студентов.

Гимнастика — один из разделов физической культурц и один из ведущих видов спорта. Она объединяет огромное количество упражнений, способствующих физическому развитию, воспитанию морально-волевых и психологических качеств, укреплению здоровья, повышению работоспособности людей любого возраста.

На занятиях по гимнастике в распоряжении педагога имеется большое число специфических средств, методов и приемов, которые способствуют развитию точности и соразмерности движений. Методические особенности занятий по гимнастике позволяют оказывать разностороннее влияние на человека, избирательно воздействуя на различные звенья двигательного аппарата.

Гимнастика является наиболее доступным средством развития координации движений, ловкости, силы, смелости и решительности. В зависимости от содержания и специфики решаемых задач все виды гимнастлки можно разделить на следующие группы: —.

общеразвивающие — гигиеническая, атлетмчжжая гимнастика, аэробика;

спортивные — спортивная гимнастика, художественная гимнастика, спортивная акробатика, прыжки на баЙ^а, шейпинг;

специальные — лечебная, лроизводственнж^лортивно-при- кладная, профессионально-прикладная, военная гимнастика.

Учебные занятия по гимнастике проводятся в составе группы на гимнастических площадках, в спортивном зале, с применением тренажеров, в специально приспособленных помещениях, на открытой местности. Продолжительность занятия с учебной группой — 90 мин.

При планировании занятий по гимнастике учитываются характер обучения студентов в вузе; физические нагрузки в течение дня, недели. Сроки проведения занятий уточняются с другими разделами физической культуры. Общая физическая нагрузка должна быть равномерно распределена в течение каждой недели. Не менее важен момент материального обеспечения занятий: нали- ие инвентаря, оборудования, спортивного имущества.

Важное требование к планированию — концентрированное прохождение учебной программы по гимнастике, которое обеспечивает более надежное формирование и закрепление двигательных навыков, создает благоприятные условия для прочного усвоения упражнений. Большие промежутки времени между занятиями не способствуют прочному усвоению упражнений. Занятия по гимнастике проводятся в каждом семестре.

Обучение гимнастическим упражнениям базируется на общеизвестных дидактических принципах. Они взаимосвязаны и взаимозависимы. Важное место в этом процессе занимают словесные, наглядные и практические методы. Преподаватель объясняет технику выполнения элементов, называет возможные ошибки, подает команды, делает необходимые замечания (словесные методы). В ходе занятий используется показ упражнений или демонстрация кинограмм, рисунков (наглядные методы), повторение упражнений (практические методы).

Обучение гимнастическим упражнениям осуществляется в три этапа: ознакомление с упражнением, разучивание его и тренировка (совершенствование). В обучении студентов гимнастическим упраж- . нениям ведущее место занимает учебное занятие, которое состоит из подготовительной, основной и заключительной частей.

Подготовительная часть занятия (до 15 мин) включает орга-низационные моменты, объяснение содержания занятия, формирование осанки, упражнения на общее физическое развитие и » укрепление организма, подготовку к перенесению предстоящих нагрузок в основной части. Ходьба и бег проводятся в колонне по одному или по два с различными положениями рук (например: на поясе, в стороны, к плечам, за голову, вверх, перед грудью, а также со сгибанием, опусканием, размахиванием).

При выполнении несложных упражнений в ходьбе и беге показ и объяснение целесообразно делать, не останавливая группу, двигаясь ей навстречу. Можно осуществлять различные перестроения для тренировки внимания.

Вольные упражнения проводятся в следующей последовательности: подтягивание, движения для мышц рук и плечевого пояса, туловища, для мышц ног, всего тела и прыжки. Преподаватель выбирает такое место перед обучаемыми, чтобы он был хорошо виден всем во время показа упражнений (зеркальный способ).

В подготовительной части занятия проводятся групповые упражнения на гимнастической стенке, с гимнастической скамейкой, гимнастическими палками, набивными мячами, другими предметами.

Преподаватель обязательно обучает студентов правильному ды- х шию: вдох — при поднимании рук, выпрямлении тела; выдох — во время наклонов, опускания рук. В иных ситуациях дыхание осу-ществляется произвольно. Однако задерживать его нельзя: вдох и выдох должны быть полными.

Основная часть занятия (до 65 мин) включает овладение при-кладными навыками; обучение технике выполнения упражнений и их совершенствование, развитие физических, волевых и специальных качеств, выработку умения применять усвоенные навыки в сложных условиях.

В основной части занятия проводятся упражнения на перекладине и брусьях, с тяжестями, на равновесие, в прыжках, лазание, акробатические и комплексные, на тренажерах, а также игры и эстафеты.

Большое влияние на развитие силы, выносливости, гибкости и быстроты, а также волевых качеств оказывает комплексная тренировка, проводимая в конце основной части занятия в течение 10 мин. Студенты выполняют в различных сочетаниях бег и прыжки через препятствия и спортивные снаряды, лазание и перелезание, переноску груза (партнера), несложные по технике упражнения на перекладине и брусьях, на равновесие. Варианты комплексных тренировок преподаватель готовит заранее и доводит их до обучаемых.

Для положительного эмоционального настроя и повышения эффективности занятия используются простейшие игры и эстафеты, для них заблаговременно определяют и готовят места, инвентарь. Руководитель занятия разъясняет содержание и правила игры. При необходимости для контроля над выполнением правил и определения победителей назначаются судьи из числа хорошо подготовленных студентов.

В ходе игры или эстафеты необходимо поддерживать порядок и дисциплину. В случае нарушения правил преподаватель останавливает действия обучаемых, объясняет ошибки и добивается их исправления.

В заключительной части занятия (до 10 мин) студенты приводят организм в относительно спокойное состояние с помощью медленной ходьбы, упражнений в глубоком дыхании и на расслабление мышц. При подведении итогов преподаватель оценивает каждого или группу в целом, указывает на положительные или отрицательные проявления отдельных обучаемых, отмечает наиболее активных и целеустремленных.

Методика обучения гимнастическим упражнениям

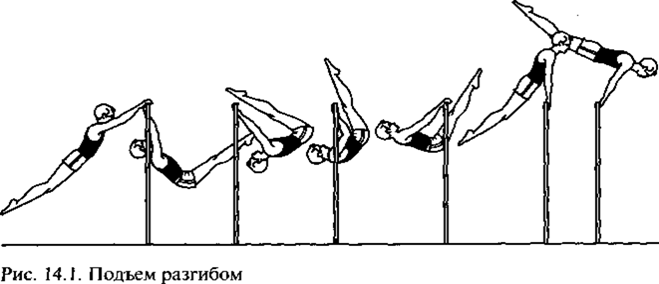

Методика обучения упражнениям на перекладине, брусьях, прыжкам в длину ноги врозь через коня (козла), где проявляются инерционные силы, превышающие вес обучаемых в несколько раз, имеет свои особенности. Подъем разгибом. Упражнение на перекладине, состоящее из виса, размахивания и маха вперед (рис. 14.1). Пройдя вертикальное положение, необходимо поднести ноги носками к перекладине; при движении тела назад, разгибаясь, направить ноги вверх— ‘вперед (как бы скользя по перекладине). Затем, энергично надавливая прямыми руками на перекладину, выйти в упор, сделав «отмах назад повыше.

1. Имитация фазы разгибания с помощью гимнастической палки. Лежа на спине, взять палку горизонтально вверх, хват на ширине плеч. Поднять ноги и поднести их носками к палке, разогнуться, направляя ноги вверх—вперед (скользя по палке), и сесть. ■Упражнение выполнять многократно со всей группой одновременно, добиваясь точности движения ногами и руками.

2. Подъем разгибом на низкой перекладине выполняется с помощью, удерживая ноги обучаемого левой рукой хватом за голень у перекладины, а правой рукой подталкивая под спину.

I 3. Подъем разгибом на высокой перекладине выполняется с i помощью, удерживая ноги у перекладины и под спину.

Техническое требование: выполнить подъем разгибом с прямыми руками и ногами, сделать после подъема мах назад.

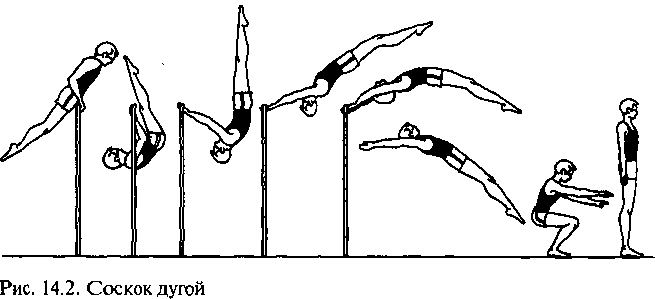

Соскок дугой. Из упора о перекладину начать движение плечами назад, ногами вверх, слегка сгибаясь и удерживая бедра у перекладины (голова наклонена к груди). Затем, активно нажимая ‘ на перекладину вверх—назад, послать тело вверх—вперед и, прогибаясь, соскочить (см. Рис.).

1. Соскок дугой из виса, стоя на низкой перекладине, махом одной ноги и толчком дугой.

2. Соскок дугой, удерживая бедра у перекладины и направляя их вверх—вперед; сопровождать до приземления, поддерживая сзади под спину; в момент приземления подхватить левой рукой под грудь.

3. Соскок дугой на низкой перекладине через веревочку, натянутую на высоте перекладины и в 1 м от нее.

Страховка: стоя сбоку под перекладиной, при соскоке со-провождать обучаемого до приземления, удерживая от падения вперед или назад.

Техническое требование: выполнять соскок с прогнутым телом не ниже перекладины.

Упражнения на брусьях способствуют разностороннему развитию мышечной системы, особенно рук и плечевого пояса, а также совершенствованию координации и ориентировки в пространстве.

Для успешного овладения упражнениями на брусьях необходимо сначала научиться технически правильно выполнять основные статические положения (например: упор, угол в упоре, упор на руках), основные маховые движения (например: размахивание в упоре и в упоре на руках, спад назад из упора в вис согнувшись). Важно при этом вырабатывать правильную осанку, своеобразную манеру держаться на брусьях, без чего трудно освоить более сложные упражнения или соединения и добиться мастерства.

Стойка на плечах махом назад. Размахивание в упоре: махом назад в момент, когда ноги поднимутся выше горизонтали (выше уровня плеч), медленно сгибая руки, поднять плечи вперед; мягко опуститься на плечи назад, локти развести в стороны, прогнуться (рис. 14.3).

1. Удерживание стойки на плечах на низких и высоких брусьях.

2. Стойки на плечах махом назад на низких брусьях с поддержкой обучаемого за ноги. При выполнении стойки на высоких брусьях помощь оказывать под грудь и спину снизу жердей.

Техническое требование: выполнять стойку прогнутым телом, руки сгибать только тогда, когда ноги на махе назад будут выше жердей.

Прыжки имеют важное прикладное значение, так как совершенствуют навыки преодоления горизонтальных препятствий, воспитывают смелость и решительность, развивают силу, быстроту, ловкость и координацию движений.

Прыжок согнув ноги через коня (козла) в ширину. Выполняется с разбега. Затем надо сильно оттолкнуться от мостика вперед— вверх; поднять спину и сгруппироваться. После сильного и быстрого толчка руками выпрямить ноги вперед—вниз и разогнуться, руки поднять вверх—в стороны и приземлиться (рис. 14.4).

При отодвигании мостика на 1,3 —1,7 м прыжок выполняется с высоким замахом.

1. Имитация техники прыжка: согнуть правую ногу вперед, руки — вперед ладонями книзу; выпрямить правую ногу вперед— вниз, руки — назад; отвести правую ногу назад; руки — вверх—в стороны, прогнуться; приставляя правую ногу, принять положение «доскок». Проводить со всей группой в шеренге.

2. Прыжок в упор присев на козла и соскок прогнувшись. Вначале выполнить с остановкой в упоре присев (поддерживать спереди за плечо и руку), затем — слитно.

3. Прыжок согнув ноги с выпрямлением ног вперед —вниз (без прогибания в фазе полета) и приземлением не ближе 1,5 —2,0 м от снаряда.

Страховка: стоять сбоку и спереди, быть готовым поддержать под грудь и спину.

Прыжок выполняется с высоким замахом и прогибанием посте толчка руками.

Прыжок через коня в длину. Различают шесть фаз: разбег, тол- lOK ногами о мостик, полет после толчка ногами, толчок руками

э коня, полет после толчка руками и приземление.

Длина и скорость разбега зависят от положения снаряда, высоты и способа его преодоления. Обычно длина разбега составляет около 10 м. Перед началом разбега следует сосредоточиться. Бег должен быть ритмичным, энергичным и решительным с постепенным наращиванием скорости. Наскок на мостик производится «олчковой ногой с точным попаданием в место толчка с расстоя- жия 1,5 — 2,5 м (в зависимости от сложности и особенностей техники прыжка). В момент наскока тело наклоняется вперед, а ноги обгоняют туловище, обеспечивая так называемый «стопорящий» гаскок. Расстояние между мостиком и конем зависит от скорости <азбега и сложности прыжка.

Толчок ногами о мостик носит «взрывной» характер. Он произ-водится волнообразным разгибанием ног в тазобедренных и Кожиных суставах и заканчивается активным подошвенным сгибанием стопы. Вместе с окончанием толчка ногами заканчивается взмах руками вверх—вперед. В результате взмаха руками и последующего торможения тело обучаемого получает дополнительное количество движения, направленного по касательной вверх.

Полет после толчка ногами переходит в фазу полета над сна- Р1ДОМ, Затем производится толчок руками о коня. При этом руки энергично выносятся вперед. Угол мела?у^руками и снарядом составляет 35 — 40°, что обеспечивает стпЛрящий момент при толчке. Ладони во время толчка о снаряйствятся параллельно. Толчок производится совершенно прямыщЖками за счетбыс- т[ого движения плечевого пояса вперед ¥вшрх. Отталкивание реками сопровождается быстрым сгибателЬиът движением туловища в тазобедренных суставах и пояснице (так называемое рывковое движение туловища), что способствует лучшему использованию реакции опоры о снаряд при толчке для подъема тета вверх —вперед.

Толчок руками является наиболее сложным элементом прыжка и требует хорошей физической подготовленности, так как динамическая нагрузка при постановке рук достигает 350 — 400 кг, в момент отталкивания — 280 кг. Толчок должен быть закончен в мсмент, когда ноги пересекут вертикаль, переходящую через площадь опоры. В этом случае высота прыжка будет максимальной.

Полет после толчка руками осуществляется быстро. Основным “условием в этот момент является четкое, фиксированное положе- IНие тела, характеризующее форму прыжка. Чем дольше сохраня- ? ется в полете необходимая поза, тем эффективнее прыжок. П р о- гибание — главный элемент полета, и производится оно за счет поднимания плечевого пояса вверх—назад.

Приземление устойчиво только в том случае, если в момент со- ■ прикосновения с полом линия, продолжающая траекторию дви- \ жения общего центра тяжести, проходит через площадь опоры. Для приземления ноги посылаются вперед почти прямыми. Это создает лучшие условия для сохранения устойчивости при встре- ; че опоры. Приземляться следует быстрым перекатом с носков на всю ступню, при этом пятки удерживаются вместе, а носки разведены. Расслабление и наклон головы вперед в момент приземления затрудняют сохранение равновесия. Приземление заканчивается строевой стойкой.

Стойка на плечах. Простейшее акробатическое упражнение: нижний лежит на спине с согнутыми ногами, ступни расставлены несколько шире, чем колени, руки выставлены вперед ладонями вверх, большой палец прижат к указательному; верхний, выставляя одну ногу вперед, берется за колени и ставит плечи на руки партнера; толчком одной и махом другой ноги выполняет стойку на плечах (рис. 14.5).

Упражнение выполняется с помощью. Группа разбивается на тройки. Первый ложится, второй выполняет стойку, третий помогает; далее обучаемые последовательно меняются ролями.

Страховка: в случае падения удерживать сбоку.

Кувырок вперед в группировке. Выполняется из упора присев: наклоняясь вперед, поставить руки на ширину плеч впереди ступней (на 40 — 50 см); перенести тяжесть тела на руки; сгибая их и наклоняя голову к груди, приблизить затылок к мату, оттолкнуться ногами и мягко перекатиться вперед с круглой спиной до упора присев (руки впереди ног). При перекате на спине плотно сгруппироваться, захватив руками голени (рис. 14.6).

1. Плотная группировка в положении лежа на спине.

2. Перекаты на спине вперед и назад в группировке. При перекате вперед переходить в присед (без опоры руками).

Техническое требование: выполнять кувырок без опоры руками сзади туловища.

Упражнения в лазании. Они проводятся в основной части занятия, во время игр, эстафет и комплексной тренировки.

Лазание в два приема с помощью ног. Оно выполняется из положения виса на руках (рис. 14.7). Первый прием: поднять согнутые ноги, не сгибая рук, на высоту пояса и захватить канат подъемом ступни и пяткой или «ступенькой»; второй прием: выпрямляя ноги, согнуть руки — подтянуться и перехватить их вверх.

Существует два способа захвата ногами: 1) канат (шест) зажимается подъемом одной ноги и пяткой другой, затем — внутренними поверхностями коленей обеих ног и голенями; 2) канат зажимается «ступенькой» одной ногой сверху, другой снизу, ступнями, расположенными параллельно, далее голенями и коленями.

1. Сидя на скамейке, захватить канат ногами одним из двух способов. Обратить внимание на зажим каната коленями и распо-ложение ступней на одном уровне.

2. То же, но несколько раз выпрямить ноги и согнуть руки (под-тянуться), затем вернуться в исходное положение.

Рис. 14.7. Лазание и завязывание на канате:

1 — захваты; 2 — лазание с помощью ног в два приема; 3 — завязывание на канате: a — «петлей»; б — «восьмеркой»; в — «стоя»

Страховка: во всех видах лазания стоять у каната (шеста, столба, дерева) и в случае срыва смягчить приземление.

К каждому занятию преподаватель составляет план, в котором отражены содержание учебного материала для каждой части; время, отводимое на обучение и тренировку; используемые методические приемы. В нем указываются основные и подготовительные упражнения, подлежащие разучиванию и совершенствованию.

План занятия помогает преподавателю глубже усвоить решаемые вопросы, обеспечивает целенаправленную подготовку и единый подход в решении некоторых проблем обучения.

Практическая работа преподавателя (например, обучение уп-ражнениям, составление программ и планов, проведение занятий и соревнований) предполагает знание специальной гимнастической терминологии. На занятиях применяются следующие основные термины.

Вис — поза, когда плечи находятся ниже точек хвата и в работе участвуют мышцы-сгибатели

Упор — поза, при которой плечи находятся выше точек опоры, в работе участвуют мышцы -разгибатели рук.

Передвижение — перемещение обучаемых в каком-либо направ-лении.

Поднимание — движение руками, ногами вверх, в стороны, назад или поднимание туловища в висе; движение туловища из положения лежа в положение сидя и т.д.

Опускание — медленный переход из упора в вис, из высокого упора в низкий.

Подтягивание — поднимание тела вверх из виса на прямых руках в вис на согнутых руках.

Вставание — переход из положения лежа, приседа, стоя на коленях в стойку на ноги.

Наклон — движение туловища (головы) из вертикального положения в какую-либо сторону.

Выпрямление — движение туловища из наклонного положения в вертикальное.

Подъем — переход из виса в упор или из более низкого упора в более высокий.

Спад — быстрый переход из упора в вис или высокого упора в более низкий.

Перемах — движение ногой (ногами) над снарядом (в упоре) или под ним (в висе).

Поворот — движение тела занимающегося вокруг его продольной оси или движение отдельными частями тела вокруг их продольных осей.

Оборот — круговое вращательное движение вокруг оси снаряда или около линии, проходящей через точки хвата. Направление оборота определяется относительно головы. Если вращение совпадает по направлению с наклоном головы вперед, то оно называется оборот вперед, если не совпадает — оборот назад.

Соскок — спрыгивание занимающегося со снаряда на пол раз-личными способами из виса, упоров, статических положений и др.

Прыжок — преодоление снаряда или расстояния в свободном полете. Различают прыжки простые, без опоры и опорные, с дополнительной опорой на снаряд руками.

Перекат — вращательное движение тела с последовательным касанием опоры (без переворачивания через голову).

Группировка — согнутое положение тела, при котором колени подтянуты к плечам, локти прижаты к туловищу, кисти захватывают колени.

Кувырок — вращательное движение тела с последовательным касанием опоры плечами или спиной и переворачиванием через голову.

Переворот — вращательное движение тела с полным переворачиваем и с промежуточной опорой руками или головой (или тем и другим одновременно).

Сальто — вращательное движение тела прыжком с полным переворачиванием без промежуточной опоры.

Использованная литература:

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического твоспитания и спорта: учебное пособие для студ.высш.учеб.завед. – М.: Академия, 2004. – 480 с.

2. Хозяинов Г.И., Кузьмина Н.В., Варфоломеева Л.Е. Акмеология физической культуры и спорта: учебное пособие для студ.высш.учеб.завед. – Академия, 2007. – 208 с.

3. Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учебное пособие для студ.высш.учеб.завед. – М.: Академия, 2006. – 528 с.

4. Туревский И.М., Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры по дисциплинам предметной подготовки: учебное пособие для студ.высш.учеб.завед. – М.: Академия, 2003. – 320 с.

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: учеб. для ин-тов. физ. культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.

Источник