- Построение спортивной тренировки в макроциклах (задачи, содержание)

- Структура тренировочного процесса. Микрострукрура, мезаструктура и макроструктура.

- Макроцикл: этапы спортивной подготовки

- Содержание

- Этапы подготовки внутри годичного цикла [ править | править код ]

- Роль соревнования внутри этапа подготовки [ править | править код ]

- Как продлить остаточный тренировочный эффект [ править | править код ]

- Завершающий этап подготовки (ЗЭП) к главным соревнованиям [ править | править код ]

- Факторы, определяющие эффективность ЗЭП [ править | править код ]

- Содержание и особенности ЗЭП [ править | править код ]

Построение спортивной тренировки в макроциклах (задачи, содержание)

Макроцикл — это большой тренировочный цикл типа полугодичного (в отдельных случаях 3-4 месяца), годичного, многолетнего (например, четырехгодичного), связанный с развитием, стабилизацией и временной утратой спортивной формы и включающий законченный ряд периодов, этапов, мезоциклов.

Построение тренировки в годичных циклах.

Как правило, в годичном цикле тренировочного процесса различают три периода: подготовительный, соревновательный и переходный. Причины, вызывающие периодическое изменение тренировочного процесса в тренировочном году, вначале усматривали главным образом в календаре спортивных соревнований и сезонно-климатических условиях. Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) соответствует фазе приобретения спортивной формы, соревновательный — фазе ее стабилизации, а переходный — фазе временной ее утраты. В каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются соответствующие средства, методы тренировки, объем и интенсивность нагрузки, направленные на повышение всех сторон подготовленности спортсменов. В зависимости от возрастных особенностей и квалификации спортсменов, условий спортивной тренировки, календаря, спортивно-массовых мероприятий, вида спорта и других факторов продолжительность и содержание каждого периода может изменяться. Цель тренировки в подготовительном периоде — обеспечить приобретение спортивной формы, гарантирующую достижение результатов, соответствующих возможностям спортсмена в данном микроцикле.

Подготовительный период подразделяется на этапы: 1) общеподготовительный; 2) специально-подготовительный.

Общеподготовительный этап. Задачи этапа: 1) повышение уровня физической подготовленности спортсменов (ОФП и СФП); 2) совершенствование физических качеств; 3) изучение новых соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 6-9 недель (в отдельных видах спорта встречаются вариации от 5 до 10 недель). Этап состоит из двух, в отдельных случаях — из трех мезоциклов. Первый мезоцикл (длительность 2-3 микроцикла) — втягивающий — связан с предыдущим переходным периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл (длительность 3-6 недельных микроциклов) – базовый — направлен на решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих объемов тренировочных средств, частных объемов интенсивных средств, развивающих основные качества и способствующих овладению новыми соревновательными программами. Основные средства этапа – обще-подготовительные и специально-подготовительные упражнения.

Специально подготовительный этап. На этапе стабилизируются объемы тренировочной нагрузки, объемы, направленные на совершенствование специальной физической подготовленности, повышается интенсивность за счет увеличения технико-тактических средств тренировки. Длительность этапа 2-3 мезоцикла. На данном этапе выделяют мезоциклы: 1) базовый специализированно-физический; 2) базовый специально-подготовительный; 3) контрольно-подготовительный (подобное сочетание типов мезоциклов характерно для «сезонных» видов спорта). Основные средства этапа – специально-подготовительные упражнения, возрастает роль соревновательных упражнений.

Соревновательный период (период основных соревнований) включает два этапа: 1) этап ранних стартов (развития собственно спортивной формы); 2) этап непосредственной подготовки к главному старту. Задачи соревновательного периода — сохранить спортивную форму в течение периода ответственных соревнований и реализовать ее в высокий для данного уровня тренированности спортивный результат. Основные черты периода: 1) физическая подготовка приобретает характер непосредственной функциональной подготовки к предельным соревновательным напряжениям и направлена на достижение максимальной (для макроцикла) специальной тренированности; 2) технико-тактическая подготовка обеспечивает доведение избранных форм соревновательной деятельности до высокой степени совершенства (увеличение степени надежности и вариативности, развитие тактического мышления); 3) специальная психическая подготовка направлена на мобилизацию физических и духовных сил и регулирование эмоциональных и волевых проявлений в спортивных состязаниях; 4) особое внимание уделяется интегральной подготовке, важнейшим средством которой являются целостные соревновательные упражнения.

Продолжительность периода — 6-8 недель, состоит обычно из 2 мезоциклов. Основное структурное звено периода: 1) подводящий микроцикл; 2) основное соревнование; 3) послесоревновательная фаза восстановления.

Варианты структуры соревновательного периода. Структура соревновательного периода зависит от календаря соревнований, их программы и режима, состава участников, общей системы построения тренировки. Если соревновательный период кратковременный (1-2 месяца), он обычно целиком состоит из нескольких соревновательных мезоциклов.

При большой продолжительности соревновательного периода структура усложняется.

Переходный период. Задачи периода: 1) предупреждение перерастания кумулятивного эффекта тренировок и соревнований в перетренировку; 2)обеспечение активного отдыха и сохранение достигнутого уровня тренированности. Причины появления 1) реализация спортивной формы в спортивный результат связана с максимальными физическими и психическими напряжениями, которые приводят к исчерпанию адаптационных возможностей организма, что может привести к перетренировке; 2)спортивная форма как оптимальное сочетание компонентов готовности спортсмена является таковым только для достигнутого в макроцикле уровня тренированности. Основное содержание занятий. Общая физическая подготовка, проводимая в режиме активного отдыха (смена характера и условий деятельности), физическая реабилитация Структура периода. Два-три мезоцикла, построенных по типу восстановительно-поддерживающих и восстановительно-подготовительных.

Источник

Структура тренировочного процесса. Микрострукрура, мезаструктура и макроструктура.

Структура спорт.тренировки

В процессе построения спортивной подготовки целостность тренировочного процесса обеспечивается на основе определенной структуры, которая представляет собой относительно устойчивый порядок объединения компонентов (подсистем, сторон отдельных звеньев), их закономерноеотношение друг с другом общую последовательность.Структура тренировки характеризуется, в частности:

1) порядком взаимосвязи элементов содержания тренировки (средств, методов общей и специальной физической, тактической и технической подготовки и т.д.);2) необходимым соотношением параметров тренировочной нагрузки (ее количественных и качественных характеристик объема и интенсивности);3) определенной последовательностью различных звеньев тренировочного процесса (отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, циклов), представляющих фазы или стадии данного процесса, во время которых тренировочный процесс претерпевает закономерные изменения.Макроцикл — это большой тренировочный цикл типа полугодичного (в отдельных случаях 3—4 месяца), годичного, многолетнего (например, четырехгодичного), связанный с развитием, стабилизацией и временной утратой спортивной формы и включающий законченный ряд периодов, этапов, мезоциклов.Построение тренировки в многолетних макроциклах (на этапе высших достижений). В практихе спорта принято выделятъ четырехлетние циклы, связанные с подготовкой к главным соревнованиям — Олмпийским играм. Построение тренировки в годичных циклах. В подготовке высоко-квалифицированных спортсменов встречается построение годичной тренировки на основе одного макроцикла (одноцикловое), [на основе двух макроциклов (двухцикловое) и трех макроциклов трехцикловое) В каждом макроцикле выделяются три периода — подготовительный, соревновательный и переходный. Подготовительный период направлен на становление спортивной формы — создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным соревнованиям и участия в них. В соревновательном периоде проводится непосредственная подготовка к соревнованиям. Переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на восстановление физического и психического потенциала после высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к очередному макроциклу.Мезоцикл — это средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов.Построение тренировочного процесса на основе мсзоциклов позволяет систематизировать его в соответствии с главной задачей периода или этапа подготовки, обеспечить оптимальную динамику тренировочных и соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных средств и методов подготовки, соответствие между факторами педагогического воздействия и восстановительными мероприятиями, достичь преемственности в воспитании различных качеств и способностей.Втягивающие мезоциклы.Их основная задача — постепенное подведение спортсменов к эффективному выполнению специфической тренировочной работы. Базовые мезоциклы. В них планируется основная работа по повышению функциональных возможностей основных систем организма, совершенствованию физической, технической, тактической и психической подготовленности. Контрольно-подготовительные мезоциклы. Характерной особенностью тренировочного процесса в этих мезоциклах является широкое применение соревновательных и специально подготовительных упражнений, максимально приближенных к соревновательным. Предсоревновательные <подводящие) мезоциклыпредназначены для окончательного становления спортивной формы за счет устранения отдельных недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его технических возможностей. Соревновательные мезоциклы. Их структура определяется спецификой вида спорта, особенностями спортивного календаря, квалификацией и уровнем подготовленности спортсмена Восстановительный мезоцикл составляет основу переходного периода и организуется специально после напряженной серии соревнований.— это малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или околонедельной продолжительностью, включающий обычно от двух до нескольких занятий. Внешними признаками микроцикла являются: В практике отдельных видов спорта встречается от четырех до девяти различных типов микроциклов. Втягивающие микроциклы характеризуются невысокой суммарной нагрузкой и направлены на подведение организма спортсмена к напряженной тренировочной работе. Базовые микроциклы(общеподготовительные) характеризуются большим суммарным объемом нагрузок. Их основные цели — стимуляция адаптационных процессов в организме спортсменов, решений главных задач технико-тактической, физической, волевой, специальной психической подготовки. Контрольно-подготовительные микроциклы делятся на специально подготовительные и модельные.Специально подготовительные микроциклы, характеризующиеся средним объемом тренировочной нагрузки.Модельные микроциклы связаны с моделированием соревновательного регламента в процессе тренировочной деятельности и направлены на контроль за уровнем подготовленности и повышение способностей к реализации накопленного двигательного потенциала спортсмена. Подводящие микроциклы. Содержание этих микроциклов может быть разнообразным. Оно зависит от системы подведения спортсмена к соревнованиям, особенностей его подготовки к главным стартам на заключительном этапе Соревновательные микроциклы имеют основной режим, соответствующий программе соревнований. Структура и продолжительность этих микроциклов определяются спецификой соревнований в различных видах спорта, общим числом стартов и паузами между ними.

52.спортивная селекция и ориентация в системе спортивной подготовки.

Спортивный отбор –Это комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую степень предрасположенности (одаренности) ребенка к тому или иному роду спортивной деятельности (виду спорта)Спортивная ориентация — система организационно-методических мероприятий, позволяющих наметить направление специализации юного спортсмена в определенном виде спорта.

Спортивный отбор — длительный, многоступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика оценки его личности, предполагающая использование различных методов исследования (педагогических, медико-биологических, психологических, социологических и др.).

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств, координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов. На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его здоровья. С помощью психологических методов определяются особенности психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач в ходе спортивной борьбы а также оценивается психологическая совместимость спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной командой.

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным занятиям спортом

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Источник

Макроцикл: этапы спортивной подготовки

Содержание

Этапы подготовки внутри годичного цикла [ править | править код ]

Согласно традиционной и блоковой периодизации периоды подразделяются на тренировочные этапы. Их длительность зависит от длительности каждого мезоцикла и изменяется от 4 до 10 недель. Тренировочный этап при подходе блоковой периодизации воссоздаёт полный годичный цикл в миниатюре. Это позволяет последовательно развивать базовые способности (как в подготовительном периоде), специфические способности (как в соревновательном периоде) и интегральную готовность к специфическим по виду спорта соревновательным выступлениям. Наиболее благоприятное наложение остаточных тренировочных эффектов позволяет получить оптимальную комбинацию базовых, специальных и специфических по виду спорта способностей, необходимых в соревновательных условиях. Однако если планирование тренировочного процесса будет базироваться исключительно на длительности действия остаточных тренировочных эффектов, в результате получится чрезвычайно жёсткая и негибкая конструкция. Существуют также другие факторы, влияющие на остаточные тренировочные эффекты, и дополнительные методы для их продления.

Роль соревнования внутри этапа подготовки [ править | править код ]

Известно, что не на каждом соревновании планируется выступление пикового уровня. Некоторые из них предназначены для включения в программу подготовки необычно высоких нагрузок, разрушения тренировочной рутины и добавления эмоционального разнообразия. Таким образом, соревнование можно с полным основанием включать в содержание накопительного и преобразующего мезоциклов. Однако их влияние не совсем ясно. Очень интенсивные соревновательные усилия вызывают глубокий физический и эмоциональный стресс. Секреция гормонов стресса типа катехоламинов и кортизола изменяет метаболическую реакцию спортсменов и усиливает катаболический процесс (Viru и Viru, 2001). В результате мышечная масса и максимальная сила могут уменьшиться.

Более того, очень интенсивные анаэробные гликолитические усилия, типичные для соревновательных выступлений, подавляют активность аэробных ферментов и окислительный процесс в митохондриях (Волков, 1986). В течение некоторого времени это ухудшение аэробной подготовленности отмечалось выдающимися тренерами скорее интуитивно. Для восстановления спортсменов после соревнования они добавляли специальные аэробные нагрузки. Недавняя публикация объясняет отрицательный эффект соревнования в плане сокращения времени действия остаточных тренировочных эффектов (Issurin и Lustig, 2004).

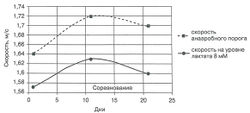

Пример. Подготовка многократного олимпийского чемпиона и чемпиона мира по плаванию Александра Попова контролировалась с использованием ступенчато возрастающего плавательного теста. Скорость анаэробного порога определялась по уровню лактата крови 4 мМоль/л и скорости, соответствующей 8 мМоль/л, как нижнему пределу высокоинтенсивных гликолитических тренировочных нагрузок. Эти показатели оценивались в начале мезоцикла С высококонцентрированными аэробными нагрузками, десять дней спустя и через несколько дней после окончания соревнования, в котором Александр стартовал несколько раз (Рис. 1). На начальном этапе этого исследования был отмечен существенный прирост и скорости анаэробного порога и скорости, соответствующей 8 мМоль/л. Однако измерение этих показателей после соревнования показало существенное их уменьшение. Это может быть отнесено за счёт сокращения времени действия остаточных тренировочных эффектов, вызванного предыдущей тренировочной программой (по Рупе и Touretski, 1993).

Стоит отметить следующие важные положения:

- включение соревнований среднего и низкого уровня в определённый тренировочный этап — важный и значимый компонент общей подготовки;

- соревновательные выступления вызывают у спортсменов необычные и глубокие реакции, которые расширяют адаптационные возможности рутинного тренировочного процесса;

- очень интенсивные соревновательные усилия вызывают секрецию гормонов стресса, которые изменяют метаболические и гормональные реакции и сокращают длительность остаточных тренировочных эффектов предыдущего мезоцикла. Это должно быть принято во внимание при планировании последующей тренировочной программы.

Как продлить остаточный тренировочный эффект [ править | править код ]

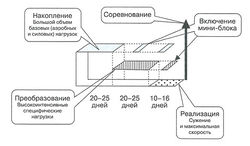

Поскольку тренировочный этап — это последовательность трёх мезоцикловых блоков, решающим фактором, который ограничивает длительность конкретного этапа, является продолжительность остаточных тренировочных эффектов после первого накопительного мезоцикла, длящегося около 30 дней. Этот временной отрезок предопределяет общую продолжительность второго и третьего мезоциклов, которая должна быть не больше, чем время действия остаточных эффектов аэробных и силовых нагрузок, то есть одного месяца. Однако во многих видах спорта преобразующий мезоцикл направлен на совершенствование анаэробных гликолитических способностей и занимает три-четыре недели. Кроме того, продолжительность реализующего мезоцикла (сужения) может равняться приблизительно двум неделям. Длительность обоих этих мезоциклов (около пяти недель) превышает время действия аэробных и силовых остаточных явлений, и это может являться причиной того, что спортсмены подойдут к главному соревнованию со сниженным уровнем базовых способностей.

Очевидно, что должны быть приняты некоторые специальные меры для продления остаточных явлений аэробной и силовой программы. Это продление может быть достигнуто применением дополнительных тренировочных занятий, поддерживающих аэробную выносливость и/или мышечную силу. Однако такие дополнения не приносят успеха. Тренировки в рамках очень интенсивного преобразующего мезоцикла существенно подавляют развитие срочного тренировочного эффекта аэробных нагрузок, а анаболические силовые упражнения требуют достаточного восстановления организма спортсменов, что не может быть обеспечено. Очевидно, что в мезоцикл нужно добавить не несколько тренировочных занятий, а специальный компактный мини-блок (короткий микроцикл) с целью продления остаточных тренировочных явлений. Такой принципиальный подход показан на Рис. 2.

Пример. Вообразите ситуацию, в которой два важных соревнования разделены пятинедельным интервалом (эта ситуация очень типична для гребли на байдарках и каноэ, где чемпионаты Европы и мира отделены друг от друга пятью-шестью неделями). В этом случае (при наличии неизменяемых сроков) можно планировать 10-14 дней на накопительный, 10-14 дней на преобразующий и 8-10 дней на реализующий мезоцикл. Здесь не нужно включать мини-блоки, потому что остаточные тренировочные явления после накопительного мезо-цикла длятся дольше соревнования. Другая ситуация возникает, когда приходится планировать тренировочный этап длительностью 7-9 недель (эта ситуация очень типична для предолимпийской подготовки в некоторых видах спорта, где международный календарь не предлагает никаких соревнований перед главными в сезоне). В этом случае разумно планировать более длительные мезоциклы, и будет необходимо включать мини-блоки.

Завершающий этап подготовки (ЗЭП) к главным соревнованиям [ править | править код ]

Период, который непосредственно предшествует главному соревнованию сезона, называется заключительным, этапом подготовки (ЗЭП). Он традиционно находится в центре внимания и тренеров, и спортсменов. Цель и задачи ЗЭП состоят в том, чтобы достигнуть пика подготовки, то есть наилучших спортивных результатов в конкретном виде спорта. Традиционно достижение пика было связано с применением техники сужения (Fleck и Kraemer, 1996; Bompa, 1999), и в результате период предсоревновательной подготовки занимал от 8 до 30 дней (Kubukeli et al., 2002; Mujika et al., 2004). С точки зрения концепции блоковой периодизации этот подход неправилен, потому что успех или неудача на главных соревнованиях определяются изменениями, происходящими не только в предсоревновательном мезоцикле (реализационном в терминах блоковой периодизации), но и во всей подготовке, предшествовавшей заключительному этапу. Этот раздел посвящён факторам, влияющим на эффективность ЗЭП, а также его надлежащему содержанию.

Факторы, определяющие эффективность ЗЭП [ править | править код ]

Оценка ЗЭП с позиции его успешности или неуспешности представляет большой интерес для тренеров, спортсменов, аналитиков и СМИ. Общий подход к такой оценке может быть и всесторонним, и упрощённым. Необходимо сравнить спортивные результаты до ЗЭП и во время главного соревнования. Величина и знак изменений характеризуют полученный эффект. На самом деле этот подход имеет много ограничений. Во-первых, анализируемый вид спорта должен иметь объективно измеряемый результат. Во-вторых, условия выполнения соревновательного упражнения должны быть идентичны и, в-третьих, анализируемая выборка должна быть репрезентативной в плане количества спортсменов и уровня их мастерства. Все эти условия были соблюдены при изучении ЗЭП высококвалифицированных пловцов, которые соревновались на Олимпийских играх в Афинах (Issurin et al, 2008).

Пример. Данные о подготовке 301 пловца (это были участники Олимпийских игр, представлявшие 24 страны и соревновавшиеся в 424 дисциплинах) использовались для анализа пиковых изменений, произошедших за время ЗЭП. Объективным индикатором этих изменений стала разница между результатами пловцов, полученных в национальных чемпионатах или других соревнованиях подобного уровня и на Олимпийских стартах. Приросты результатов, выраженные в процентах, были статистически обработаны по отношению к способу плавания, плавательной дистанции, квалификации пловца, его полу, возрасту и продолжительности ЗЭП перед началом Олимпийских игр. Анализ показал, что среднее время проплывания увеличилось на 0,58% (о=1,13%) со снижением результата у 68,2% спортсменов. Только две категории олимпийцев — медалисты и занявшие 4-8-е места улучшили свои результаты, показанные до ЗЭП, в среднем на 0,35% и 0,12% соответственно. Не было отмечено какого-либо существенного влияния пола, возраста, плавательной дистанции и способа плавания. Ни один вариант продолжительности ЗЭП не показал статистически достоверных преимуществ, хотя прослеживалась следующая тенденция: ЗЭП длительностью 34-90 дней был более благоприятным, чем более долгие или более короткие предсоревновательные этапы (Issurin et al., 2008).

Ожидание того, что целенаправленная предсоревновательная подготовка должна привести к улучшению соревновательного результата, типично для спортивных руководителей, представителей СМИ, тренеров и самих спортсменов. Наиболее неожиданным результатом вышеупомянутого исследования явился тот факт, что большинство элитных спортсменов из ведущих спортивных стран снизили свой результат на Олимпийских играх; никогда прежде это не отмечалось как общая тенденция. Для объяснения этого ухудшения можно предложить несколько возможных причин:

- тревожность и эмоциональное напряжение в течение ЗЭП и соревнований;

- гормональные и метаболические изменения, связанные с эмоциональным и физическим напряжением;

- недостаточнаяя эффективность тренировки во время ЗЭП.

Давайте рассмотрим каждый из этих факторов.

Беспокойство и эмоциональное напряжение — неизбежные общие реакции, характерные для периода участия в соревнованиях. Хотя олимпийцы в целом демонстрируют самые высокие уровни психологических навыков и способностей, которые вносят вклад в их высокий спортивный результат (Greenleaf et al., 2001; Gould et al., 2002), эмоциональное напряжение во время олимпийских стартов может достигнуть чрезвычайно высоких уровней, которые они ранее не испытывали. Такие факторы, как ожидаемое вознаграждение, социальные обязательства, надежды СМИ и спортивных руководителей, становятся более значимыми и, следовательно, вызывают больший стресс. Очевидно, что уровни тревожности до и во время главных соревнований типа Олимпийских игр могут быть значительно выше, чем на предыдущих соревнованиях более низкого ранга.

Психолог с мировым именем Юрий Ханин (Hanin, 1997) показал, что любой спортсмен добивается лучшего результата, когда его/её уровень тревожности соответствует уровню «индивидуальной зоны оптимального функционирования». Например, в группе элитных женщин-бегуний только 30% добились успеха в соревновательных выступлениях, испытывая высокий уровень тревожности (Morgan et al., 1987). Большинство элитных спортсменов не приучено справляться с высоким уровнем эмоционального напряжения, и это согласуется с приведёнными выше результатами исследования, выполненного во время соревнований пловцов на Олимпийских играх в Афинах.

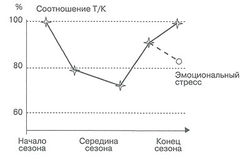

Вторым фактором, который может снизить результативность, являются гормональные изменения, которые имеют метаболическое влияние на тренировочный процесс перед Олимпийскими играми. Гормоны стресса типа тестостерона (Т), кортизола (К) и катехоламинов представляют особый интерес с точки зрения достижения пикового спортивного результата. Соотношение Т/К традиционно считается индикатором физического и эмоционального напряжения (Adlercreutz et al., 1986; Vim, 1995). Модель, предложенная

Мехисом и Атко Виру (2000), объясняет гормональные изменения, вызываемые различными нагрузками во время подготовительного сезона. Эта модель предполагает снижение уровня Т в середине сезона с последующим его увеличением перед соревнованием, при этом динамика К полностью инвертирована. Соответственно, соотношение Т/К как маркер уровня стресса понижается в процессе выполнения тяжёлых тренировочных нагрузок и увеличивается в фазе сужения. Известно, что повышенная тревожность подавляет секрецию Т в процессе восстановления после выполнения упражнения (Diamard et al., 1989), в то время как уровень К увеличивается благодаря психологическому стрессу (Mujika et al., 2004). Вероятно, что сниженное соотношение Т/К указывает на то, что высокий уровень физического напряжения в середине сезона замещается эмоциональным стрессом перед соревнованием (Рис. 13).

Подобные сезонные изменения отмечались и в динамике катехоламинов. Концентрация адреналина и норадреналина увеличивается во время выполнения тяжёлых тренировочных нагрузок и уменьшается в фазе предсоревновательного сужения (Viru и Vim, 2000). Однако эмоционально высоконапряжённые ситуации вызывают избыточную секрецию катехоламинов (Viru, 1995), которая типична для спортсменов с высоким уровнем тревожности (Peronet et al., 1982). Примечательно, что такая адренокортикальная стимуляция имеет особое влияние на анаэробные способы производства энергии, так как анаэробный гликогенолиз в значительной степени зависит от возможности и скорости выброса адреналина (Viru, 1995). Длительное эмоциональное напряжение перед началом главных соревнований вызывает увеличение секреции катехоламинов, который усиливает анаэробный метаболизм и изменяет аэробно-анаэробные взаимодействия. Такие метаболические изменения могут существенно уменьшить острый эффект многих упражнений.

Третий фактор — недостаточность тренировочного воздействия из-за снижения нагрузок во время предсоревновательной подготовки. Как уже было отмечено, предсорев-новательное снижение нагрузки (сужение) должно обеспечить полное восстановление организма спортсменов и суперкомпенсацию. Фактически снижение уровня нагрузки часто вызывает частичную детренированность, которая влияет на силовые и аэробные способности (Zatsiorsky, 1995; Mujika et al., 2004). Уменьшение соотношения Т/К и явно выраженная секреция катехоламинов усиливают катаболический процесс и анаэробный метаболизм. В результате метаболические реакции спортсменов смещаются в сторону преобладания анаэробного метаболизма, снижения уровня аэробных способностей и чрезмерного катаболизма мышечной ткани. Другими словами, снижение уровня нагрузки вкупе с эмоциональным напряжением и неблагоприятными гормональными изменениями может вылиться в уменьшение уровня аэробной выносливости, снижение мышечной массы и силы. Однако эти существенные изменения не неизбежны. Медалисты и финалисты Олимпийских игр в плавании смогли улучшить свою подготовленность за время ЗЭП.

Содержание и особенности ЗЭП [ править | править код ]

Как уже отмечалось, предсоревновательная подготовка была изучена главным образом в связи с техникой сужения, тогда как сам ЗЭП анализировался и рассматривался только в нескольких публикациях. Весьма ценный вклад в развитие программ ЗЭП был сделан восточногерманскими специалистами в области спорта, которые начали изучать эту проблему в начале 1960-х (Lehnert, 1962). Концепция UWV (Unmittelbar Wettkamp-fvorbereitung — непосредственной подготовки к соревнованию), которую они развивали, предполагала строго структурированную программу длительностью 4-7 недель. В соответствии с программой после национального отбора сначала шло активное восстановление, затем постепенное увеличение общего объёма нагрузок в первой половине, а во второй половине — увеличение интенсивности и уменьшение объёма (Pfeifer, 1987). В дальнейшем выполнение схемы UWF привело к многочисленным успешным выступлениям на соревнованиях (Tschiene, 1999; Steinacker et al, 2000). Подобный подход к планированию предсоревновательных программ применялся во время подготовки элитных гребцов на байдарках и каноэ (Силаев, 1981).

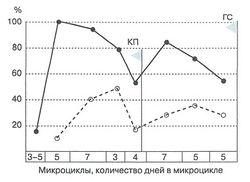

Пример. В начале 1970-х главный тренер национальной команды СССР по гребле на байдарках и каноэ Александр Силаев, который лично тренировал нескольких чемпионов мира и Олимпийских игр, разработал программу ЗЭП, состоящую из микроциклов различной длины и длящуюся в целом 41-49 дней (Рис. 4). Начальный микроцикл был полностью посвящён активному восстановлению, и выполнение упражнений на воде не было обязательным. Первый нагрузочный микроцикл был составлен из экстенсивных аэробных упражнений с большими объёмами, которые уменьшались в следующем микроцикле, в то время как вклад интенсивных тренировок значительно увеличивался. Четвёртый микроцикл предшествовал контрольному прохождению дистанции. Поэтому общий уровень тренировочных нагрузок был несколько уменьшен. Пятый микроцикл включал участие на соревновании, где все гребцы соревновались в своих дисциплинах, следуя собственной схеме ведения гонки. Поскольку уровень нагрузки перед началом этого соревнования был уменьшен совсем немного, спортсмены улучшили темповую модель прохождения дистанции, но не достигли настоящего пика. Микроцикл, выполнявшийся после соревнования, состоял из упражнений с постепенно увеличивающейся тренировочной нагрузкой с имитацией гоночного темпа в заключительной части. Последние два микроцикла были спланированы как типичное сужение (с учётом индивидуальных особенностей спортсменов). Эта модель ЗЭП применялась перед несколькими чемпионатами мира и Олимпийскими играми. Достигнутые результаты (выраженные в количестве медалей, среднем уровне достижений во всех гоночных дисциплинах) сравнивались с результатами, показанными на других чемпионатах, где применялась традиционная предсоревновательная подготовка. Превосходство указанной модели ЗЭП было доказано статистически (Силаев, 1981).

В свете концепции блоковой периодизации ЗЭП строится подобно другим тренировочным этапам и состоит из трёх последовательных мезоцикловых блоков. Различие в том, что ЗЭП должен начинаться с восстановительного микроцикла (на обычных этапах это условие необязательно), а в средней части включать соревновательный (или псевдосоревновательный) микроцикл, чтобы смоделировать предстоящее выполнение соревновательного упражнения. Иногда общая продолжительность ЗЭП ограничивается другими обязательными соревнованиями, типа национального отбора или чемпионата континента. В таких случаях программа ЗЭП может быть должным образом изменена, хотя последовательность реализация-преобразование-накопление должна быть сохранена. Общее описание содержания ЗЭП может быть представлено как последовательность мезо- и микроциклов различных уровней нагрузки и продолжительности.

Таблица 1. Содержание и особенности ЗЭП перед главным соревнованием

Источник