Медитация

Медита́ция (от лат. meditatio — размышление) — тип упражнений по тренировке концентрации внимания [1] [2] , используемый в оздоровительных целях, для выработки контроля над течением своих мыслей и эмоций [3] или для вхождения в особое религиозно-психическое состояние «памятования» [4] (пали: sati, санскрит: स्मृति, традиционный термин; альтернативный перевод — «осознанности» от англ. mindfulness ).

Существует множество техник медитации. Во время медитации практикующему обычно требуется принять определённую позу, иногда применяются чётки и другие вспомогательные предметы. Объектом концентрации обычно служат ощущения внутри организма, внутренние образы, реже эмоции. Иногда объектом концентрации может быть внешний физический предмет. Медитация может сочетаться с дыхательными упражнениями.

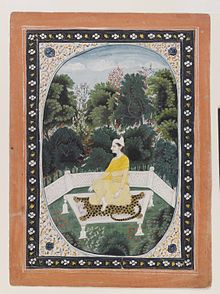

Медитация с древности является частью духовной практики во многих религиозных традициях, особенно распространена в буддизме и индуизме, является важной составляющей йоги.

Начиная с 1960-х годов, медитация всё больше стала привлекать к себе внимание на Западе, стала предметом разнообразных научных исследований, неоднородных по строгости и качеству. [5] В более чем 1000 опубликованных научных исследований различных методов практики была найдена связь между медитацией и изменениями в обмене веществ, кровяным давлением, мозговой активностью и другими процессами в организме. [6] [7] [8] [9] [10] Сейчас медитация широко применяется как психотерапевтическое средство для снятия психического напряжения, физической боли и как метод борьбы со стрессом, в том числе в клинических условиях. [11] [12] Часто используется также с целью релаксации и как дополнение к другим упражнениям по релаксации.

Исследование правительства США в 2007 году показало, что почти 9,4 % взрослого населения США (более 20 миллионов) практиковало медитацию в течение последних 12 месяцев, для сравнения — в 2002 году практиковало 7,6 % (более 15 миллионов человек). [13]

Содержание

Терминология

Слово «медитация» происходит от латинского meditatio, точнее от глагола meditari, который в разных контекстах означает «обдумывать», «мысленно созерцать», «вырабатывать идеи». [14]

В Ветхом Завете хага (на иврите: הגה) означает не только вздыхать или шептать, но и размышлять, умственно созерцать. Когда Тора была переведена на греческий язык, слово хага было переведено как melete. В латинской Библии слово хага / melete было переведено как meditatio. [15] Использование термина meditatio применительно к одной из частей поэтапного процесса мысленного созерцания впервые встречается у монаха Гиго II в XII веке. [16]

Помимо своего исторического использования, термин медитация был применён в качестве перевода названия восточных духовных практик, называемых в буддизме и индуизме дхьяна. Слово дхьяна происходит от санскритского корня dhyai и тоже имеет значение «мысленно созерцать», «размышлять». [17] Термин «медитация» может также применяться к практикам исламского суфизма [18] и других традиций, таких как еврейская Каббала и христианский исихазм. [8] К примеру в редакцию книги о медитации, опубликованной в 2003 году, включены главы, написанные различными авторами, описывающие буддийскую, индуистскую, христианскую, исламскую и даосскую традиций медитации. [19] [20] Учёные отметили, что термин «медитация» в том значении, в котором он сейчас используется, равнозначен термину «созерцание» в христианстве. [21]

История

История медитации тесно связана с религиозным контекстом, в котором существовала эта практика. [22] Уже в доисторических цивилизациях использовались повторяющиеся ритмичные песнопения и повторения фраз для увещевания богов. [23] Некоторые авторы даже выдвинули гипотезу, что появление способности концентрировать внимание, являющейся элементом многих методов медитации, [24] возможно, способствовало развитию последней фазы биологической эволюции человека. [25] Другое раннее упоминание медитации (Дхьяны) можно найти в индуистской традиции ведантизма около 15-го века до н. э., в которой Веды описывали традиции медитации древней Индии. [22] Примерно с 6-го по 5 вв до н. э. другие формы медитации были созданы в даосизме в Китае и буддизме в Индии. [22]

На западе, в 20-м году до н. э., Филон Александрийский писал о некой форме «духовных упражнений» с участием внимания (prosoche) и концентрации [26] , а в третьем столетии Плотином были разработаны техники медитаций.

Палийский канон, письменная фиксация которого восходит к 1-му веку до н. э., считает индийскую буддийскую медитацию шагом на пути к освобождению. [27] К этому времени буддизм распространился в Китае, Сутра Вималакирти, датируемая 100 годом н. э. включает ряд упоминаний медитации, чётко указывая на дзэн. [28] По Шёлковому пути передачи буддизма медитация распространилась и в другие восточные страны, а в 653 году первый зал для медитации был открыт в Японии. [29] Возвратившись из Китая около 1227 года, Догэн написал инструкцию по дзадзэн. [30] [31]

Исламская практика зикр, которая заключается в повторении 99 Имён Бога, зародилась в восьмом или девятом веках. [32] [33] К 12-му веку в практику суфизма были включены техники медитаций и его последователи начали практиковать контроль дыхания и повторение святых слов. [34] Взаимодействие с индусами или суфиями, возможно, повлияло на формирование восточно-христианской практики медитации, исихазма, но прямых доказательств этому нет. [35] [36] Между 10 и 14 веками исихазм стал практиковаться, в частности, на горе Афон в Греции, эта практика включает повторение Иисусовой молитвы. [37]

Западная христианская медитация контрастирует с большинством других подходов в том, что она не предполагает повторения какой-либо фразы или действия и не требует никаких конкретных поз. Западная христианская медитация берет своё начало в шестом веке в практике чтения Библии среди монахов-бенедиктинцев, называемой Lectio Divina, то есть божественным чтением. Его четыре формальные ступени, «лестница», были определены монахом Гиго II в 12 веке с помощью латинских терминов lectio, meditatio, oratio и contemplatio (переводятся как читать, размышлять, молиться, созерцать). Западная христианская медитация получила дальнейшее развитие у святых 16-го века, таких как Игнатий де Лойола и Тереза Авильская. [38] [39] [40] [41]

В 18-м веке изучение буддизма на Западе стало занятием интеллектуалов. Обсуждал эту тему философ Шопенгауэр, [42] а Вольтер призывал к терпимости по отношению к буддистам. [43] Первый английский перевод Тибетской Книги мёртвых был опубликован в 1927 году. [44]

Светская форма медитации, как западная форма индуистских медитативных техник, появились в Индии в 1950-х годах и попала в Соединённые Штаты и Европу в 1960-х. Вместо сосредоточения на духовном росте, светская медитация делает акцент на снижении стресса, релаксации и самосовершенствовании. [45] [46] Обе формы медитации, духовная и светская, были предметом научных исследований. Исследования медитации начались в 1931 году, научно-исследовательский интерес резко увеличился в 1970-е и 1980-е года. [47] К началу 70-х годов на английском языке было сделано более тысячи исследований по медитации. [47] Однако, после 60 лет научных исследований, точный механизм работы медитации до сих пор остается неясным. [11]

Формы и методы медитации

Согласно отчёту Национального института здоровья США [1] , самыми распространёнными формами медитации являются медитации памятования и трансцендентальная медитация.

- Медитация памятования (англ.mindfulness meditation ) — традиционная для буддизма форма медитации, объединяет целую группу техник. При самой распространённой технике медитирующий изначально сосредотачивается на тонком ощущении воздуха, касающегося ноздрей при вдохе и выдохе. Затем, по мере роста мастерства, объекты для медитации меняются. Многие другие техники медитации являются производными от данной.

- Дзадзэн — традиционная для Японии практика медитации памятования. Существует форма медитации дзадзэн при прогулке.

- Трансцендентальная медитация — медитация с концентрацией на мантре — слове, звуке или фразе, повторяемой медитирующим вслух или мысленно. Самой известной является мантра «Ом».

- Медитация на пустоте — медитация со сосредоточением на отсутствии мыслей. Часто является следующим этапом для других форм медитации. По словам Джидду Кришнамурти из книги «Медитации», при длительной медитации на безмыслии исчезают все виды мыслей, желаний и прекращается осознавание своего я — почти полностью исчезает дыхание, устанавливается состояние глубокого покоя, после которого внутреннее сознание человека освещается светом, вызывающим состояние невыразимого блаженства. В этом состоянии человек может находиться очень долго, не осознавая окружающего. По утверждению Далай-ламы XIV, такая медитация может вызвать вслед за собою особое состояние всеосознавания, называемого на Востоке «Просветлением». [48]

- Кундалини-медитация — медитация со сосредоточением на чакрах. Обычно проводится лёжа.

- Тратака — медитация на пламя свечи в тёмной комнате.

- Сатипаттхана — буддийская медитация со сосредоточением на созерцание тела, чувств, ума, объектов ума. Подробно описана Махасатипаттхана сутре. В популярной нью эйдж литературе по ошибке называют Випассаной, тогда как на самом деле випассана это опыт и результат получаемый от практики Сатипаттханы.

- Анапанасати — традиционная буддийская медитация со сосредоточением на дыхании. Подробно описана в Анапанасати сутре.

- Випассана — Достижение внутреннего прозрения, достигаемое посредством практики Сатипаттханы и Анапанасати. Так же посредством практик Анапанасати и Сатипаттханы достигаются джханы.

- Медитация на внутренний звук — медитация со сосредоточением на внутреннем звуке (Наам, Шабд, Анахата Нада).

- Сахадж Марг — медитация с сосредоточением на биении сердца.

Для большинства техник медитация характерно глубокое сосредоточение на монотонно повторяющемся действии.

Самая известная поза для медитации такова: сидя, глаза закрыты, спина выпрямлена, голова чуть опущена, ноги скрещены, руки лежат на коленях ладонями кверху, ладони раскрыты, большие и указательные пальцы соединены.

Источник

Виды медитации

Цель медитации — научить нас искусным методам, освобождающим от иллюзий. Шамар Ринпоче

М едитация многообразна, и в мире существует столько видов медитаций, что часть из них до сих пор не классифицирована по той причине, что некоторые религиозные и духовные школы выработали свои приёмы и техники исполнения медитации, которые доступны только адептам этих школ и учений. Это закрытое знание — эзотерическое. Мы поговорим о тех видах медитации, которые широко известны и заслужили себе репутацию полезных практик как с точки зрения физического, ментального, так и духовного развития.

Виды медитации для начинающих

Для начинающих существует множество видов медитации, таких как

- тратака — медитация-созерцание пламени свечи,

- медитация-осознавание,

- метта медитация, или медитация любящей доброты,

- медитация на объект,

- медитация на Идеал, божество,

- медитация на дыхание,

- мантра-медитация,

- трансцендентальная медитация.

Каких только видов медитаций нет. Казалось бы, медитация для человека западного склада ума ассоциируется с такими названиями, как дзен медитация или нада-йога, но отнюдь не с Иисусовой молитвой или крутящимися дервишами. И всё-таки христианское учение, так же как и ислам, имеют свои традиции, напрямую связанные с медитационным процессом, хотя официально мало кто называет непрерывное чтение молитв медитацией.

Отличие медитаций для начинающих от тех, которыми занимаются продвинутые практики, состоит в степени погружённости в медитацию, глубину осознавания и продолжительности пребывания в этом состоянии. Ещё один показательный пример того, чем отличается медитация для начинающих от медитации, которой занимаются люди с опытом, — это лёгкость и быстрота, с которой опытные практики погружаются в медитацию. Достаточно порой лишь настроиться, сделать пару вдохов и выдохов, и ум человека уже работает на других частотах. Известно, что в процессе медитации волновая активность работы мозга видоизменяется. Частота колебаний, свойственная человеческой деятельности в состоянии полного бодрствования, сменяется успокоенностью, бета-ритмы переходят в альфа, а они в свою очередь ещё замедляются и становятся тета-ритмами. Совсем не обязательно полностью погружаться в состояние тета, достаточно будет достичь альфа-ритмов с некоторыми вкраплениями тета-волн. На этом уровне мозговой активности медитация наиболее плодотворна и её целительный эффект проявляет себя наилучшим образом.

Виды медитации в буддизме

Медитация — это в первую очередь средство для трансформации ума, образа мышления и в целом психики человека. Неудивительно, что в буддизме уделяется особое внимание практике медитации. Хоть и считается, что Будда Шакьямуни положил начало этой традиции, но если посмотреть ещё глубже в том направлении, откуда сам буддизм берёт своё начало, то мы поймём, что медитация и медитационные техники — это наследие Вед, именно на них опирался и великий основатель йоги Патанджали, создавая свою систему восьмеричного пути, или так называемую аштанга-йогу.

Под йогой люди часто понимают занятия асанами, физическими упражнениями, цель которых развить человека гармонично сразу по нескольким направлениям, и хотя физический аспект в практике асан выходит на первое место, тем не менее психологическая и духовная составляющие играют большую роль. Если их игнорировать и уделять внимание только физиологическому направлению, то эффект от выполнения асан, разумеется, будет, но примерно такой же, как если бы вы занимались гимнастикой или стретчингом, в то время как йога — это в первую очередь духовная практика, где психо-физические упражнения играют вспомогательную роль и готовят ученика к переходу к практикам высших ступеней, таких как пранаяма, пратьяхара, дхарана и медитация.

Какие виды медитации бывают: шаматха и випашьяна

Стоит заметить, что когда мы говорим о медитации, то не совсем корректно рассматривать её как независимую ступень или дисциплину. Ступени йоги органично связаны между собой, поэтому даже если на начальных этапах практики вам кажется, что вы ещё и не подходили к медитации или дхаране (искусству концентрации внимания), на самом деле, выполняя даже самые простые асаны, вы уже получаете первый медитационный опыт. Каким образом это происходит? Когда вы отстраиваете асану, чему уделяется большое внимание в йоге Айенгара, вы уже, пусть не осознавая этого, начинаете делать первые шаги в практике медитации.

Медитация начинается с концентрации внимания. Развитие способности сосредоточения на чём-то одном — образе или объекте — это первая стадия медитационного процесса, которую называют дхарана, или шаматха. Названия эти взаимозаменимы и используются для обозначения одного и того же. Чтобы быть более точными, давайте уделим внимание термину «шаматха», ведь в буддизме шаматха, по сути, не является чем-то обособленным. Это процесс, который непременно предшествует практике медитации и плавно перетекает в него. Существуют даже определения, где медитационный процесс делится на 2 этапа —шаматхи и випассану (випашьяну).

Шаматха подготавливает к медитации, развивая способность концентрироваться на чём угодно, начиная с собственного дыхания и заканчивая образами, предстающими в воображении. Опять же заметьте, что и здесь медитация не идёт особняком, она связана с пранаямой (искусством управления дыханием), а сама пранаяма практикуется уже на первых стадиях во время выполнения асан, потому что дыхание — это один из ключевых факторов, влияющих на правильность и эффективность исполнения асаны.

Давайте вернёмся к шаматхе, для того чтобы затем плавно перейти к описанию одного из классических вариантов буддийской медитации — випассаны. Шаматха, или, согласно классификации аштанга-йоги, дхарана, — это подготовительный этап перед погружением в то, что называется настоящей полной медитацией. Когда человек сосредоточен на чём-то, его мысли заняты только этим объектом или идеей, таким образом остальной поток мыслей отсекается и энергия обращена в одном направлении, что очень важно, так как позволяет практикующему сохранять внутренние силы, и это во многом объясняет тот освежающий и восстанавливающий эффект, который отмечают многие люди, постоянно практикующие медитацию.

На первом этапе, если вы не привыкли концентрироваться, возможно, вы столкнётесь с некоторыми трудностями, связанными с тем, что вам будет трудно фокусировать внимание, и в этом случае о лёгкости и восстановлении сил, происходящих во время медитации, трудно говорить, но это происходит до тех пор, пока вы не научитесь удерживать образ в памяти и не отклоняться мысленно от него. Когда этот этап будет пройден, то довольно продолжительная концентрация внимания на объекте или идее будет вам даваться легко.

Тем не менее на самом первоначальном этапе медитации человек ещё не слился полностью с объектом своей медитации, а значит, это не стопроцентная медитация. Только в момент глубокой медитации наблюдающий и наблюдаемое становятся единым целым, остаётся то, что называют чистым осознаванием, когда эго растворено и сознание осознаёт само себя. В дальнейшем даже этот процесс будет трансформирован, и не останется ничего, произойдёт полное освобождение — мокша, но пока что мы продолжаем разговор о медитации и её второй части — випашьяне.

Випашьяна, или випассана, — это вторая часть буддийской медитации, следующая за шаматхи. Ум подготовлен, он умеет концентрироваться, теперь он в состоянии сосредоточить внимание на процессе дыхания — вдохе и выдохе. Сначала можно просто понаблюдать за дыханием, а чуть позже подключить сюда и принципы пранаямы, т. е. начать практиковать управление дыханием, что позволит вам удерживать концентрацию внимания и одновременно учиться осознаванию себя как духовной сущности.

Во время випассаны концентрироваться можно и на чём-то другом, но, как показывает практика, фокус внимания на дыхании позволяет быстрей перейти к той стадии, когда мысли останавливаются и начинается процесс чистой медитации.

Отличие обычных медитаций от буддийских

Главное отличие медитаций в буддизме от других видов медитаций состоит в том, что в буддизме медитация является интегральной частью самого философско-духовного учения. Её цель не направлена сугубо на восстановление физических сил или преодоление и устранение ментальных и психических блоков, как это происходит в других видах медитаций, особенно в известной направленной медитации.

Практика медитации часто выступает как инструмент для улучшения психо-физического состояния человека, но в таком случае она приобретает ценность как терапевтическое средство. В буддизме инструментальный фактор медитации никуда не исчезает, но такой аспект, как самоценность медитационного процесса, выходит на первый план. То, какой положительный эффект практика медитации может оказать на здоровье человека, его психологическое состояние, способствовать духовному росту — это закономерный результат регулярной практики, которой в буддизме отводится важное место.

Медитация — это не просто ментальное упражнение, как иногда думают, а образ жизни, когда человек понимает, что существует не только внешняя реальность в её физическом выражении, но также невидимая глазу действительность, вибрации которой находятся на более высоком уровне. Для того, чтобы почувствовать и приблизиться к ним, и нужна медитация. Она как портал в другие миры. Вместе с тем эти миры так же реальны, как и тот, где живём мы. Главное — это соблюдать баланс между пребыванием в обоих мирах и помнить о том, что главная наша миссия связана с земным воплощением, поэтому знания и опыт, полученные путём медитации, нужно обязательно использовать в физическом мире, и тогда мы увидим реальные результаты и положительное влияние медитационной практики на нашу жизнь и на ту социальную среду, в которой мы находимся.

Источник