- Дорсопатия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Почему болит спина. Этиология

- Остеохондроз

- Симптомы дорсопатии

- Патогенез дорсопатии

- Спондилёз

- Классификация и стадии развития дорсопатии

- Дорсопатия шейного отдела позвоночника

- Дорсопатия грудного отдела позвоночника

- Дорсопатия поясничного отдела позвоночника

- Осложнения дорсопатии

- Спондилоартроз

- Диагностика дорсопатии

- Лечение дорсопатии

- Медикаментозное лечение

- Мануальная терапия и массаж

- Физиотерапевтическое лечение

- Лечебная физкультура (ЛФК)

- Психологическая коррекция

- Хирургический метод

- Народные методы лечения дорсопатии

- Прогноз. Профилактика

- Лечебная физкультура для поясничного отдела позвоночника

- Примерный комплекс лечебной гимнастики, применяемый в остром периоде (начальный этап)

- Специальные упражнения, применяемые на втором этапе острого периода

- Примерный комплекс лечебной гимнастики, применимый во ВТОРОМ (ПОДОСТРОМ) периоде

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ рекомендуемые для включения в комплекс лечебной гимнастики, применяемый в период ремиссии

- Методические рекомендации двигательного режима в остром периоде

- Методические рекомендации двигательного режима во втором (подостром) периоде

- Методические рекомендации третьего периода (ремиссия)

Дорсопатия — симптомы и лечение

Что такое дорсопатия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Тихонов И. В., мануального терапевта со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Дорсопатии — это группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, ведущим симптомокомплексом которых является боль в туловище и конечностях невисцеральной этиологии. [9] [10]

Дорсопатия нижней части спины — поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника, спинного мозга и паравертебальных структур данной области.

В клинических рекомендациях, посвященных дорсопатиям, нередко встречается термин «неспецифическая» дорсалгия, который обозначает боль, связанную со скелетно-мышечными расстройствами (суставно-связочными или миофасциальными) без признаков поражения поясничных и крестцовых корешков и «специфических» повреждений позвоночника (спондилолистез, остеопороз, опухоли, спондилоартропатии, спондилёз и др.). Выделение «неспецифической» боли в спине удобно и оправдано в большинстве случаев боли внизу спины. [9] [11] По МКБ-10 «неспецифическая» дорсалгия кодируется шифром М54.5 «Боль внизу спины».

Почему болит спина. Этиология

По данным ряда отечественных и зарубежных авторов [2] [4] [6] [14] около 80% случаев возникновения боли в спине вызвано мышечными дисфункциями.

Факторы, способствующие возникновению: значительные погрешности рационального двигательного режима, несоблюдение эргономических особенностей профессии, игнорирование регулярных физических упражнений, восполняющих дефицит движений.

Специфические причины, такие как злокачественные новообразования, спондилоартропатии, инфекции, переломы позвонков, грыжи межпозвонковых дисков, зарегистрированы в менее чем в 20% случаев при боли в спине. [13] [14]

Остеохондроз

Когда причины боли в спине и ограничения подвижности точно не известны, специалисты диагностируют «остеохондроз позвоночника». Но это устаревший диагноз, который используют только в России и странах СНГ. В этом случае рекомендуется дополнительная диагностика.

Симптомы дорсопатии

Основным симптомом «неспецифической» дорсопатии нижней части спины является боль, которая может локализоваться непосредственно в пояснично-крестцовой области, а также распространяться в ягодицы, нижние конечности (включая стопы), паховую область. Вторым по распространенности является миофасциальный синдром, сопровождающийся ощущениями мышечного напряжения, скованности внизу спины. Частое сопутствующее явление в подобных случаях — ограничение подвижности в определенных отделах позвоночника (функциональное блокирование). [4] [7]

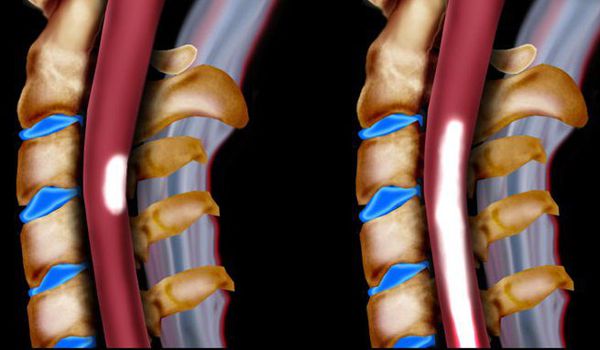

При наличии клинически значимой межпозвонковой грыжи, спондилолистеза, спондилёза, миелопатии поясничного отдела симптомами могут стать онемение, жжение, «прострел», парез нижних конечностей.

Редко встречающиеся «специфические» дорсопатии могут сопровождаться разнообразными системными симптомами основного заболевания (онкологического, инфекционного, ревматического и др.), имеющего в своих проявлениях болевой синдром внизу спины.

Патогенез дорсопатии

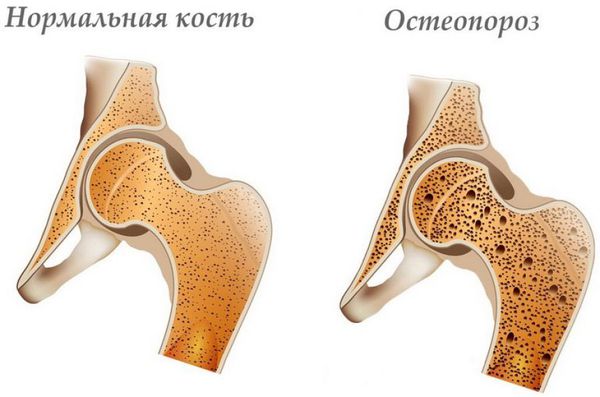

Патогенез дорсопатии нижней части спины до 80% обусловлен биомеханическими нарушениями позвоночника (растяжение, функциональное блокирование), примерно 10% случаев патогенез заключается в возрастных изменениях фасеточных суставов и межпозвонковых дисков, в 4% — в грыже межпозвонкового диска, в 4% — в остеопорозе, вызывающим перелом позвонков, в 3% — стенозе поясничного отдела позвоночника. Остальные причины патогенеза дорсопатии нижней части спины составляют суммарно 1% случаев. [2]

Спондилёз

При спондилёзе происходят дегенеративные изменения в позвонках и межпозвонковых дисках. Точные причины этого процесса неизвестны, но важную роль играет возраст. В зависимости от того, какие структуры позвонка затронуты, может сдавливаться корешок (развивается радикулопатия), или сужается спинномозговой канал (миелопатия). Эти состояния проявляются болью в спине и в области, к которой подходят нервы из поражённого корешка; а также неврологическими нарушениями — слабостью и онемением.

Классификация и стадии развития дорсопатии

По Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) дорсопатии делятся на:

1. деформирующие дорсопатии, вызванные деформацией позвоночника, дегенерациями межпозвонковых дисков без их протрузии, спондилолистезами;

2. дегенерации межпозвонковых дисков с протрузиями, сопровождающиеся болевыми синдромами;

3. симпаталгические дорсопатии;

Дорсопатии нижней части спины также можно классифицировать на:

1. первичные:

- дегенеративные изменения в межпозвонковых дисках, дугоотростчатых связках, мышцах;

2. вторичные:

- врожденные аномалии (spina bifida);

- травмы;

- спондилолистез;

- артриты;

- висцеральная патология;

- заболевания мочеполовой системы;

- другие болезни (остеопороз, опухоли, инфекции, психические заболевания). [10]

В зависимости от продолжительности заболевания разделяют три стадии: [2]

1. острое течение (до 6 недель);

2. подострое течение (от 6 до 12 недель);

3. хроническое течение (более 12 недель).

По локализации дороспатия нижней части спины делится на:

1. люмбалгию — боль в поясничном отделе позвоночника;

2. люмбоишиалгию — боль в пояснице, распространяющаяся в ногу;

3. сакралгию — боль в крестцовом отделе;

4. кокцигодинию — боль в области копчика. [6]

Дорсопатия шейного отдела позвоночника

Шейный отдел позвоночника обладает большой подвижностью и может испытывать как статические нагрузки во время сидячей работы, так и динамические — при ДТП или спортивных травмах. Боль в шее чаще всего вызвана мышечным напряжением. Реже она встречается при сдавлении нервного корешка, в этом случае боль может отдавать в руку и сопровождается её слабостью и онемением.

Дорсопатия грудного отдела позвоночника

Грудной отдел малоподвижен из-за рёбер. Боль здесь вызвана длительной статической нагрузкой на мышцы.

Дорсопатия поясничного отдела позвоночника

Поясничный отдел позвоночника подвергается значительной нагрузке веса тела, а также страдает при поднятии тяжестей. Боль чаще всего вызвана мышечным спазмом, но нередко к ней приводит сдавление нервного корешка и сужение позвоночного канала. Боль отдаёт в пах и ногу, в которой может возникнуть слабость или онемение.

Осложнения дорсопатии

В случае несвоевременного и/или неквалифицированного лечения осложнениями дорсопатии нижней части спины могут являться: [8] [11] [12]

- увеличение продолжительности (хронизация) болевого синдрома;

- прогрессирование дистрофических изменений позвоночника (спондилоартроз; пролапс, протрузия, экструзия межпозвонкового диска; остеопороз);

- поражение спинного мозга (миелопатия) и нервных корешков пояснично-крестцового уровня с развитием сенсорных, моторных, смешанных неврологических нарушений в нижних конечностях (корешковые синдромы);

- усиление гипертонуса паравертебральных мышц нижней части спины с возможным формированием вторичного функционального сколиоза;

- возникновение вторичных психоэмоциональных нарушений (тревога, депрессия) при продолжительности болевого синдрома от 1-3 месяцев.

Спондилоартроз

При воспалении позвонковых структур из-за их старения или механического повреждения возникает спондиоартроз. Основные симптомы заболевания: ограничение амплитуды движений в позвоночнике, боль в его повреждённом сегменте и тревожно-депрессивные состояния. На начальной стадии боль может длиться несколько минут, на последней без квалифицированного лечения — практически круглосуточно.

Диагностика дорсопатии

Классическим подходом к первичной диагностике дорсопатии является: [2] [6] [9] [11]

- сбор жалоб и анализ анамнестических данных пациента;

- нейроортопедическое обследование (мануальная диагностика);

- нейровизуализационные методы (рентгенография, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника);

- нейрофизиологические исследования (стимуляционная, игольчатая электромиография; мигательный рефлекс; Н-рефлекс; соматосенсорные вызванные потенциалы и др.);

- использование шкал, тестов и опросников (визуальная аналоговая шкала, индекс мышечного синдрома, Освестровский опросник при болях внизу спины, опросник Роланда–Морриса; шкала пятибалльной оценки вертеброневрологической симптоматики; самооценка уровня тревожности Спилбергера–Ханина; шестибалльная оценка мышечной силы; опросники нейропатической боли DN4 и PainDETECT и многие другие).

Лечение дорсопатии

Стратегия лечения дорсопатии в нижней части спины строится в зависимости от ведущей причины заболевания. В случае выявления «специфической» причины боли в спине пациента следует направить к профильному специалисту (онкологу, ревматологу, инфекционисту, травматологу, психиатру, гастроэнтерологу, урологу-гинекологу и другим).

Лечение «неспецифической» дорсопатии, по современным данным отечественных и зарубежных исследователе, должно заключаться в мультидисциплинарной медицинской реабилитации, краткосрочной целью которой является коррекция ведущего симптомокомплекса, долгосрочной — снижение/купирование возникших осложнений. [1] [3] [5] [6] [7] [8] [13] [14]

Среди большого количества существующих подходов к лечению «неспецифической» дорсопатии предпочтение стоит отдавать методам с высоким уровнем доказательности (А, В):

Медикаментозное лечение

Лекарства, как правило, применяется симптоматически. При выраженном болевом синдроме — селективные ЦОГ-2 нестероидные противовоспалительные препараты коротким курсом в виде внутреннего, парентерального, ректального применения с учетом противопоказаний. Центральные миорелаксанты — при выраженном миофасциальном синдроме.

Мануальная терапия и массаж

Используются в большинстве случаев «неспецифической» дорсопатии для устранения ведущей причины заболевания — функционального блокирования суставов пояснично-крестцового отдела позвоночника, миофасциального гипертонуса.

Физиотерапевтическое лечение

Самым эффективным методом является чрескожная электронейростимуляция, которая назначается на паравертебральную область нижней части спины в анальгетическом и/или миорелаксирующем режиме.

Лечебная физкультура (ЛФК)

Проводится инструктором/врачом – ЛФК индивидуально и в группах. Направлена на обучение рациональному двигательному режиму, формирование «мышечного корсета» нижней части спины, снижение страха перед активными движениями у пациентов с хронической болью, возвращение пациента к привычной бытовой и профессиональной двигательной активности.

Психологическая коррекция

В случае сопутствующих психоэмоциональных нарушений назначается когнитивно-поведенческая терапия. Проводится клиническим психологом/психотерапевтом индивидуально и в группах.

Хирургический метод

Консультация нейрохирурга с возможным оперативным лечением межпозвонковой грыжи должна проводиться в случае неэффективности консервативного лечения, прогрессировании неврологических осложнений, возникновении компрессионной миелопатии, радикулопатии с развитием нарушения функции мочеиспускания, дефекации.

Народные методы лечения дорсопатии

Эффективность и безопасность методов народной медицины научно не доказана. Они могут отсрочить обращение к врачу, а без своевременной диагностики и адекватной терапии патологии костно-мышечной системы прогрессируют, и боль может стать хронической.

Прогноз. Профилактика

В случаях «специфической» дорсопатии прогноз будет напрямую зависеть от основного заболевания.

При «неспецифических» дорсопатиях в большинстве случаев благоприятный прогноз на выздоровление зависит от правильного своевременного лечения.

Самой действенной профилактикой дорсопатий является соблюдение рационального двигательного режима, регулярное выполнение физических упражнений (под контролем тренера), избегание переохлаждений, лечение сопутствующих заболеваний, своевременное обращение к квалифицированному специалисту — врачу-вертеброневрологу, мануальному терапевту. [5] [12]

За дополнение статьи благодарим невролога Ольгу Дмитриеву.

Источник

Лечебная физкультура для поясничного отдела позвоночника

В профилактике и лечении остеохондроза позвоночника существенное значение имеют систематические занятия специальной лечебной гимнастикой.

Прежде чаи приступить к самостоятельный занятиям лечебной гимнастикой, необходимо проконсультироваться со специалистом (невропатолог, ортопед-травматолог, врач ЛФК).

Заниматься лечебной гимнастикой можно в любое время дня. Очень полезно утром сразу после сна выполнить несколько упражнений (например: Ш 1,3,13,17,20 острого периода), затем совершить утренний туалет и продолжать выполнение упражнений согласно предписанному врачом и методистом ЛФК комплексу.

Одежда во время выполнения упражнений должна быть легкой, не стесняющей движений, но и не допускающая переохлаждения. Лучше всего — шерстяной тренировочный костюм.

Некоторые из рекомендованных вам упражнений полезно выполнять в течение рабочего дня (например, упражнение №I тренировочного периода — периода ремиссии).

Появление болевых ощущений во время выполнения упражнений является сигналом к снижению амплитуды выполнения упражнений, их интенсивности или к полному прекращению их выполнения.

Для того, чтобы занятия лечебной гимнастикой приносили наибольшую пользу, следует:

а) выполнять упражнения ежедневно;

б) выполнять упражнения старательно, в медленном темпе, не искажая самовольно форму, скорость и интенсивность выполняемых упражнений;

в) при выполнении упражнений не задерживать дыхание;

г) периодически консультироваться с врачом, не скрывая от него свои недуги.

Примерный комплекс лечебной гимнастики, применяемый в остром периоде (начальный этап)

| И.п. лежа. Сгибание и разгибание стоп и пальцев кистей в кулак |

| И.п. лежа, левая нога согнута в колене. Сгибание и разгибание правой ноги, скользя пяткой по постели. После 8-10 повторений—то же другой ногой |

| И.п. лека. Поочередные поднимания рук вверх |

| И.п. лека, левая нога согнута в колене. Отведение правой ноги в сторону. После 8-Ю повторений—то же другой ногой |

| И.п. лежа, руки к плечам. Круги согнутыми руками вперед и назад |

| И.п. лека. Поочередные выпрямления ног в коленях, опираясь бедрами о валик |

| И.п. лека, ноги согнуты. Поочередное сгибание согнутых ног к кивоту |

| И.п. лека. Сгибание рук к плечам в сочетании с дыханием |

| И.п. лека, ноги согнуты. Поочередное отведение коленей в стороны |

| И.п. лека, ноги согнуты. Руки вверх — вдох, прижать колено к кивоту — выдох. То же — другой ногой |

| И.п. лека, ноги врозь. Ротация ног внутрь и наружу» |

| И.п. лека. Диафрагмальное дыхание |

Специальные упражнения, применяемые на втором этапе острого периода

| И.п. лежа, ноги согнуты. Приподнимание крестца с опорой на нижнегрудной отдел позвоночника и стопы за счет кифозирования поясничного отдела позвоночника. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| И.п. лежа. То же упражнение, что и №17, но выполняется двумя ногами одновременно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| И.п. упор на коленях. Сесть на пятки, не отрывая кистей от постели и вернуться в и.п. При возвращении в и.п. не прогибаться! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| И.п. лежа. Одновременное сгибание и разгибание стоп |

| И.о. лежа. Поочередное сгибание и разгибание ног в коленях |

| И. п. лежа. Поочередное поднимание рук вверх с последующим пассивным вытяжением их инструктором ЛФК |

| И. п. лежа, левая нога согнута. Отведение правой ноги в сторону. После нескольких повторений то же левой ногой |

| И.п. лежа, руки к плечам. Круги согнутыми руками |

| И.п. лежа, левая нога прижата к животу. Поднимание правой ноги вперед. После нескольких повторений — то же левой ногой. |

| И.п. лежа, ноги отогнуты. Приподнимание крестца с одновременным кифозировавием поясничного отдела позвоночника. |

| И.п. лежа, ноги отогнуты, Руки на животе. Приподнимание головы и плеч. Фиксация этого положения 2-4 с. |

| И.п. лежа. Статическое напряжение больших ягодичных мышц. Время напряжения 6-8 с |

| И.п. лежа, ноги согнуты. Одновременное сгибание ног к животу |

| И.п. упор на коленях. Сесть на пятки, не отрывая рук от кушетки |

| И.п. упор на коленях, ноги врозь. Поворот налево, левая рука в сторону. То же вправо |

| И.п. упор на коленях. Сгибание позвоночника. При возвращении в и.п. не прогибаться |

| И.п. упор на коленях. Выпрямляя левую ногу, выполнить упор на правом колене. Ногу высоко не поднимать. То же другой ногой |

| И.п. упор на коленях, ноги врозь. Сгибая правую ногу влево-вверх, коснуться правым коленом левой руки. То же другой ногой |

| И.п. упор на коленях. Отводя левую ногу назад, сесть на правую пятку (полушпагат). То же другой ногой. Руки от кушетки не отрывать |

| И.п. лежа на животе (под животом валик). Поочередные приподнимания ног от кушетки на 3-5 см в удержание их в этой положении 4-6 с |

| И.п. лежа на животе, руки в стороны. Приподнять голову и плечи от кушетки на 3-5 см и удержание в этом положении 4-6 с |

| И.п. лежа на животе. Поочередное отведение ног в стороны. Ноги от кушетки высоко не поднимать |

| И.п. лежа на животе. Поочередные сгибания ног в коленях |

| И.п. упор на правом колене, левая нога выпрямлена вперед, (сбоку от кушетки). Отведение левой ноги в сторону. То же другой ногой |

| И.п. лежа на боку. Одновременное сгибание ног вперед. То же на другом боку |

| И.п. лежа, ноги на валике. Приподнимание крестца за счет кифозированин поясничного отдела позвоночника |

| И.п. лежа. Поочередное «вытягивание» ног вниз |

| И.п. лежа. «Раз»- руки вверх. «Два» — сгибая правую ногу вперед, прижать колено к животу |

| И.п. лежа, ноги врозь. Ротация прямых ног внутрь и наружу |

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ рекомендуемые для включения в комплекс лечебной гимнастики, применяемый в период ремиссии

| Кифозирование поясничного отдела позвоночника с фиксацией этого положения 10-60 с.: а) с опорой о стену; ноги на расстоянии 40 см от стены; б) в и.п. стоя. |

| И.п. вис стоя на гимнастической стенке, руки согнуты. Сгибая ноги, перейти в смешанный вис в приседе |

| И.п. упор на коленях, ноги врозь. Переступая руками влево, согнуть туловище влево. То же в другую сторону |

| И.п. стойка на коленях. Сед на бедро справа, руки влево. То же в другую сторону |

| И.п. лежа, ноги согнуты вперед. Наклоны коленей влево и вправо. |

| И.п. лежа, ноги согнуты, руки за голову. Сесть — лечь. |

| И.п. вис сзади на гимнастической стенке. Одновременное сгибание ног вперед. |

| И.п. вис спереди на гимнастической стенке. С поворотом таза налево, согнуть ноги вперед. То же в другую сторону. |

| И.п. лежа на животе на гимнастической скамейке, руки за голову, ноги фиксированы. Разгибание туловища назад. Сильно не прогибаться |

| И.п. лежа, ноги прижаты к животу. Перекаты не спине вперед и наза |

| И.п. вис стоя на гимнастической стенке, руки согнуты. Сгибая правую ногу и выпрямляя руки, перейти в смешанный вис присев на правой ноге. То же на другой ноге. |

| И.п. лежа на животе, руки под голову. Сгибая туловище влево, одновременное отведение ног влево. То же в другую сторону. |

| И.п. лежа на животе на краю кушетки, ноги вниз, хват руками снизу за кушетку. Разгибание ног назад. Не прогибаться! |

| И.п. лежа. Сгибаясь вперед, перейти в положение сед, ноги скрестно. Выполнять с опорой руками сзади и без опоры. |

| И.п. упор присев. Выпрямляя ноги, перейти в положение упор стоя согнувшись |

| И.п. упор лежа. Переступая руками назад, перейти в положение упор стоя согнувшись |

| И.п. столика ноги врозь, руки к плечам. Сгибая левую ногу вправо-вперед, коснуться правым локтем левого бедра. То же другой ногой. |

| И.п. лежа, руки вверх. Поднимая левую ногу вперед, коснуться правой рукой левой голени. То же другой ногой. |

| И.п. лежа, ноги согнуты вперед, резиновый бинт фиксируется одним концом за голени, вторым — за гимнастическую стенку. Разгибание ног назад |

| ХОДЬБА: на носках, на пятках, на наружном крае стоп, выпады с поворотами туловища влево и вправо, ходьба с высоким подниманием бедер, ходьба со сгибанием ног назад и т.д |

Методические рекомендации двигательного режима в остром периоде

В остром периоде при наличии острых болей следует соблюдать строгий постельный режим. ЛФК применяется главным образом с гигиенической целью и носит общеукрепляющий характер. При движениях нижними конечностями не допускать увеличения поясничного лордоза, что может усилить болевой синдром. В этом плане при выполнении физических упражнений следует подложить под голени мягкий валик.

На втором этапе острого периода при некотором снижении интенсивности болей следует осторожно включать изометрические упражнения для тренировки мышц брюшного пресса и больших ягодичных мышц.

Упражнения, вызывающие боль, следует ограничить по амплитуде, степени мышечного напряжения или исключить совсем. Не делать упражнения через боль!

Количество повторения каждого упражнения 8-10 раз. Темп выполнения упражнений — медленный.

Методические рекомендации двигательного режима во втором (подостром) периоде

С уменьшением болевого синдрома возможности применения специальных и общеразвивающих упражнений увеличиваются. В этом периоде кроме упражнений, увеличивающих силу мышц брюшного пресса и мышц-разгибателей бедра ванное значение приобретают упражнения, кфозирующие поясничный отдел позвоночника (№ 7,8,10,11,13,15, 22,23,).

При выборе как специальных, так и общеразвивающих упражнений важно проследить за тем, чтобы они не увеличивали поясничный лордоз. Болевые ощущения являются сигналом к изменению структуры упражнения (в сторону облегчения) или к исключению его.

В конце второго периода следует постепенно включать упражнения, увеличивающие силу мышц спины.

Упражнения № 7,6,9 и 10 можно выполнять по круговой системе 2-3 раза. Они являются наиболее важными.

Количество повторений специальных упражнений довести до 15-50 раз. Темп выполнения упражнений можно постепенно увеличивать.

Еще раз следует напомнить: упражнения не должны вызывать боль!

Методические рекомендации третьего периода (ремиссия)

В этом периоде к задачам и методическим особенностям второго периода добавляется задача увеличения подвижности позвоночного столба. Однако упражнения, направленные на решение этой задачи следует проводить осторожно и в облегченных исходных положениях. Следует добиваться автоматизма поддержания специфической осанки в положении стоя и в ходьбе, когда поясничный отдел позвоночника кифозировав.

Количество повторений специальных упражнений второго периода увеличиваются до 50-100 раз (можно в разбивку в течение дня). Из других средств ЛФК следует признать целесообразным применение тех, которые не будут воздействовать в отрицательном плане на дегенерированные диски: плавание, терренкур, лыжи, бегущая дорожка, велоэргометр, упражнения с резиновым бинтом. Применять такие средства как волейбол, теннис (большой и малый), дорожный велосипед, бег по пересеченной местности, быстрые танцы, ритмическую гимнастику следует крайне осторожно, т.к. резкие, часто некоординированные движения и повороты могут спровоцировать обострение остеохондроза. Упражнения с гантелями предпочтительно выполнять в и.п. лежа (на спине, животе) для исключения вертикальных нагрузок на позвоночник.

Следует признать нецелесообразным применение чистого виса для якобы растяжения поясничного отдела позвоночника. Препятствием этому служит мощное напряжение растянутых мышц туловища. Нежелательны также прыжки в глубину с возвышения, упражнения на гребном станке, метания. В любом случае при занятиях ЛФК следует помнить, что постоянная микротравма и перегрузка позвоночника, некоординированные движения, толчки по оси позвоночника подготавливают соответствующий фон для разрыва дегенерированного диска и обострения болевого синдрома. Данные рекомендации необходимо учитывать при выборе средств и форм занятий физическими упражнениями на санаторном и поликлиническом этапах реабилитации.

В третьем периоде рекомендуется применение лечебной гимнастики в бассейне. Следует отметить, что лечебная гимнастика в бассейне не заменяет, а дополняет основные «сухие» занятия лечебной гимнастикой.

Источник