ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. Ранний послеоперационный период (0-2 недели)

Фиксация ПС проводится повязкой (брейсом) по типу Дезо с небольшой отводящей подушкой (рис. 1).

Рис. 1. Фиксация плечевого сустава мягкой повязкой (брейсом)

На данном этапе необходимо исключить активные, с участием собственных мышц, движения в плечевом суставе.

Проводятся пассивные движения с отведением в ПС до 90°, сгибанием до 90° и внеш-ней ротацией до 45°. При обширных повреждениях и большом объеме операции внешнюю ротацию следует исключить. Физические упражнения назначают на 1-2-й день после опера-ции. Упражнения выполняются из исходного положения (ИП): лежа и сидя, 3 раза в день.

Кроме общеразвивающих и дыхательных упражнений, применяются следующие спе-циальные упражнения: сгибание и разгибание пальцев, тыльное и ладонное сгибание кисти в лучезапястном суставе, круговые движения кистью, сгибание и разгибание предплечья в локтевом суставе, поднимание надплечий, сведение и разведение лопаток; после чего с 3-4 дня начинать раннюю пассивную разработку движений в ПС: отведение и приведение плеча с небольшой амплитудой, держась за косынку.

Занятия начинают с упражнения «маятник» (упражнение Кодмана) (рис. 2).

Рис. 2. Упражнение «маятник» (упражнение Кодмана)

Пациент стоит, наклонившись и опираясь здоровой рукой о стол, больная рука свободно свисает вниз. Суть упражнения состоит в том, что пациент начинает покачивание туловищем, а рука при этом расслаблена. Амплитуда передается руке, которая начинает раскачиваться. Затем движения туловищем прекращают, а свисающая расслабленная рука продолжает раскачиваться как маятник. Движения выполняют в разных направлениях: вле-во-вправо, вперед-назад и по кругу.

Далее проводят пассивную наружную ротацию плеча с помощью здоровой руки: ог-раничения 45° для повреждений 1 или 2 типов; 0° (отсутствие ротации) – для массивных повреждений 3 типа по классификации S.Burkhart.

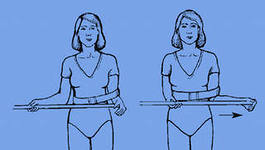

Наружная ротация с самопомощью (рис. 3). Используется гимнастическая палка, чтобы пассивно вовлечь пораженную руку в наружную ротацию. Важно поддерживать прямой угол между предплечьем и плечом.

Рис. 3. Наружная ротация с самопомощью

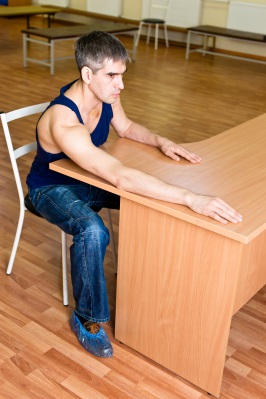

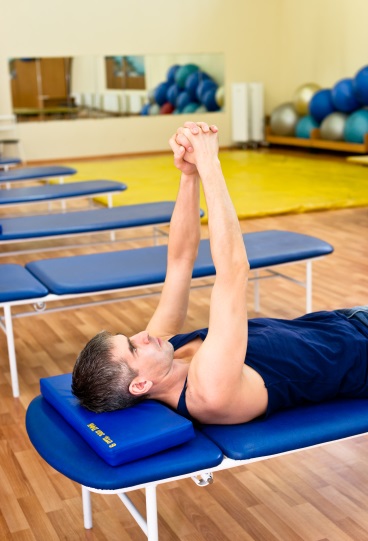

Затем выполняют упражнения раннего пассивного растяжения плеча в замкнутом контуре сидя за столом (рис. 4) и движения по скользящей поверхности (рис. 5).

Рис. 4. Упражнения для пассивного растяжения плеча

Рис. 5. Движения по скользящей поверхности

С первых дней после операции проводят пассивные движения на механотерапевтиче-ских аппаратах для пассивной разработки суставов верхней конечности (рис. 6).

Рис. 6. Занятия на механотерапевтическом аппарате

Помимо занятий лечебной физической культурой (ЛФК), в ранний послеоперацион-ный период проводят курс физиотерапевтического лечения:

- Магнитотерапия – проводится с целью противоотечного, лимфодренажного, про-тивовоспалительного, обезболивающего, спазмолитического и трофического действия. Процедуры проводятся на шейно-воротниковую зону и область оперированного ПС на протяжении 5-10 дней.

- Криотерапия – проводится с теми же целями, что и магнитотерапия, но дополни-тельно криотерапия обладает антигипоксическим, гемостатическим и иммуномодулирую-щим действием.

- Аппаратный лимфодренаж и пневмокомпрессия верхних конечностей – обладает выраженным противоотечным и лимфодренирующим эффектом, а также оказывает спазмо-литическое или тонизирующее действие, в зависимости от режима воздействия.

2. Поздний послеоперационный период (3-6 недель)

В этот период иммобилизация продолжается с помощью косыночной повязки (рис. 7).

Рис. 7. Иммобилизация косыночной повязкой

Задачи периода: увеличение амплитуды движений в плечевом суставе и постепенная тренировка силы мышц верхней конечности (чтобы стало возможным поднять руку до горизонтального уровня). Применяется пассивно-активная разработка движений в плечевом суставе с использованием упражнений с укороченным рычагом с помощью здоровой руки (рис. 8), в облегченных положениях (рис. 9), в закрытой кинематической цепи, например, с гимнастической палкой, которую держат двумя руками (рис. 10).

Рис. 8. Упражнения с укороченным рычагом

Рис. 9. Упражнения в облегченном положении

Рис. 10. Упражнения с гимнастической палкой

Для увеличения амплитуды движений в ПС применяют упражнения с отведением верхней конечности по скользящей поверхности (рис. 11), при помощи фитбола (рис. 12), лечение положением (укладки) (рис. 13), а также активно используют механотерапию на аппаратах пассивной разработки движений в суставах верхней конечности (рис. 14).

Рис. 11. Упражнения с отведением конечности по скользящей поверхности

Рис. 12. Упражнения с фитболом

Рис. 14. Механотерапия на аппаратах пассивной разработки движений в суставах верхней конечности

В поздний послеоперационный период рекомендовано продолжить курс физиотера-певтического лечения, задачами которого являются: профилактика послеоперационных ос-ложнений, улучшение эластичности параартикулярных тканей, трофическое действие, рас-сасывающее, спазмолитическое, миостимулирующее и пр.

С этой целью назначают:

- фонофорез лекарственных препаратов (гидрокортизона, лидазы или других фер-ментов) на шейно-воротниковую зону и область оперированного сустава, проводимый еже-дневно или через день, чередуя с другими процедурами;

- электрофорез йодида калия и новокаина на ту же область ежедневно или через день, 10-15 процедур;

- магнитолазерную терапию;

- электростимуляцию мышц плечевого пояса и верхней конечности;

- ручной массаж на шейно-воротниковую зону и верхние конечности, начиная со здоровой стороны, сначала по лимфодренирующей методике, затем – для укрепления мышц. Курс 10-20 процедур ежедневно или через день.

Источник

Эффективность пассивных продолжительных движений после артроскопии вращательной манжеты плеча в течение месяца

Введение

Постоперативная физиотерапия необходима при артроскопии (сшивании) разрывов вращательной манжеты плеча. Реабилитационная программа имеет целью восстановить полную симметрию активных и пассивных движений, сбалансировать мышечную силу во фронтальной и осевой плоскостях и вернуть двигательную безболезненность, свободу, функциональность.

К факторам, способным повлиять на успешность процесса реабилитации, относятся: размер и расположение повреждения, наличие сопутствующих патологий, а также применяемая техника оперативного вмешательства.

Врачей особенно заботит доведение эффективности физиотерапии до максимума, поскольку простое сокращение времени, отводимого на реабилитационные процедуры, может дать негативные последствия и увеличить период восстановления нормального физиологического функционирования связок.

Широко обсуждается постоперативная диагностика при восстановлении целостности сухожилий плечевого сустава. Была выдвинута гипотеза о том, что, если восстановление двигательной способности плеча начать слишком рано, может произойти утрата объёма движения формирования в области разрыва фиброзных спаек. В связи с этим, рекомендуется проводить активную и пассивную постоперативную мобилизацию (восстановление двигательной способности) под руководством специалистов. Также при необходимости в комплекс восстановительных процедур можно включить водную терапию и нейромышечную электростимуляцию.

Цель настоящего исследования — оценить эффективность продолжительной пассивной мобилизации (ППМ) с применением аппарата для пассивной разработки плечевого сустава ARTROMOT S3.

ППМ осуществляется за счёт внешнего механизированного устройства, позволяющего пассивно восстанавливать двигательную способность сухожилий по ходу выбранной двигательной оси.

Биологическое обоснование ППМ было предложено Салтером в начале .

Он продемонстрировал, что посредством ППМ колено у кролика может восстанавливаться быстрее, быстрее происходит регенерация хрящевой ткани по сравнению с продолжительным нахождением связок в состоянии покоя.

Коуттс с коллегами первыми применили ППМ в условиях клиники сразу же после полной коленной артропластики: исследование, проведённое ранее Салтером, послужило базой для Коуттса и его соратников. Учёные предположили, что ППМ повышает скорость восстановления соединительных тканей, обеспечивая правильное расположение волокон без взаимного перекрещивания и, следовательно, восстановление двигательных фукнкций в должном объёме.

Последние 20 лет ППМ широко используется в качестве дополнения к физиотерапии после полной замены коленного сустава, но поиски наиболее эффективного метода продолжаются до сих пор.

Хотя многие врачи рекомендуют ППМ, другие считают, что данная техника не привносит ничего существенно нового в реабилитационный процесс.

Серьёзная оценка эффективности этих устройств при восстановлении функционирования верхней конечности сейчас очень актуальна.

Гипотеза настоящего исследования такова: ППМ в сочетании со стандартной программой реабилитации после артроскопии вращательной манжеты плеча может ускорить восстановление двигательных функций, в сравнении с одной лишь стандартной реабилитационной программой.

Средства и методы

С января 2004 по март 2007 г. 100 пациентов (47 мужчин и 53 женщины), средний возраст — 60 лет (от 38 до 80 лет), перенесших артроскопию разрыва вращательной манжеты плеча, было вовлечено в данное проспективное рандомизированное исследование.

От местного комитета этики было получено одобрение, и все пациенты дали письменное информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии отбора испытуемых были таковы: наличие разрыва верхних связок плечевого сустава второй/ третьей степени по шкале Снайдера; Отсутствие в анамнезе операций на данную область тела, отсутствие сопутствующих заболеваний и достаточный уровень образования.

Все операции выполнял один и тот же хирург, в отделении восстановления функций плеча, институт Humanitas в Розано, Милан, Италия, с применением двустороннего титанового шовного фиксатора, иногда в комплексе с укрепляющим швом. Все пациенты были прооперированы в положении лёжа на боку, под местной локализованной анестезией.

После операции на 4 недели плечо обездвиживалось при помощи браслета Ultra Sling II. Сразу же после операции пациенты были случайным образом распределены на две группы, подобранные по возрасту и полу, А и Б. Пациенты из группы, А (46 человек) самостоятельно выполняли под наблюдением физиотерапевта комплекс мобилизующих упражнений, состоящий из трёх сеансов по 10 подходов каждый: маятниковых движений и прогрессивного пассивного отведения руки, сгибаний вперёд и внешнего вращения; Тогда как пациенты из группы Б (54 человека) в сопровождении специалистов выполняли дополнительный комплекс ППМ на аппарате Artromot S3 (Оrmed, Германия) по 2 часа в день, в 4 подхода по 30 минут каждый.

Затем с пятой по двадцать восьмую неделю аналогичная реабилитационная терапия была применена в обеих группах, а именно, с по неделю продолжилась пассивная мобилизация под наблюдением физиотерапевта. Выполнялись следующие упражнения: пассивные прогрессивные сгибания вперёд, внешние вращения и отведение конечности, плюс элементарные проприоцептивные упражнения (упражнения на ощущение положения тела в пространстве).

С по неделю продолжались занятия по пассивной программе с целью восстановления полного объёма движений. Также проводились активные упражнения на восстановление объёма движения, выполняемые под наблюдением специалиста, в зависимости от степени переносимости боли; Кроме того, начали проводиться упражнения на прогрессивное изометрическое укрепление внешних и внутренних вращательных мышц, а также на стабилизацию мышц плечевого пояса.

Независимый эксперт оценивал болевые ощущения у пациентов по шкале VAS (от 0 до 10) и объём движений при отведении (ABD), сгибании верхней конечности вперёд (FF), и внешнем вращении при отведении (ER2, спустя 2.5, 6 и 12 месяцев.

Для анализа и сравнения данных использовался парный тест Стьюдента () и тест Вилкоксона. Достоверность данных составляет 95%. Статистическая погрешность на уровне P 0.05) выявлено не было.

На третьем этапе проспективного исследования (через 12 месяцев) никаких статистически значимых различий параметров в обеих группах выявлено не было. В группе Б показатели по шкале VAS следующие: (0.2 ± 0.1) (P > 0.05), FF (165.2 ± 8) (P > 0.05), ABD (90 ± 2.5) (P > 0.05), ER2 (86 ± 4) (P > 0.05), тогда как в группе, А значения по шкале VAS таковы: (0.2 ± 0.2), FF (158 ± 10.1), ABD (88 ± 1.8), ER2 (85 ± 4.2).

На рисунках 1, 2 и 3 показана сводка результатов восстановления объёма движения в обеих группах пациентов.

Рис. 1 — Результаты по степени отведения руки в группе, А (ABD) и в группе Б (ABD + ППМ) в 2,5 месяца, 6 и 12 месяцев.

Рис. 2 — Результаты по степени сгибания руки вперёд в группе, А (FFL) и в группе Б (FFL + ППМ) в 2.5, 6 и 12 месяцев.

Рис. 3 — результаты по степени избыточного вращения при отведении руки в группе, А (ER2) и в группе Б (ER2 + ППМ) в 2.5, 6 и 12 месяцев.

Обсуждение

Результаты исследования свидетельствуют о том, что благодаря использованию ППМ можно ускорить восстановление двигательных функций плечевого сустава в краткосрочной перспективе, тем не менее, в долгосрочной перспективе никаких статистически значимых различий между двумя реабилитационными программами в ходе проспективного исследования выявить не удалось.

Некоторые авторы полагают, что обездвиживание после артроскопии вращательной манжеты плеча препятствует формированию избыточной фиброзной ткани в подакромиальном пространстве, предотвращая отвердение связок.

Более того, удалось выявить, что механический стресс «включает» протеинкиназу, запуская лавинообразный воспалительный цитокинес, такой как и , что приводит к образованию фибробластов и формированию адгезивного капсулита.

Другие же авторы, напротив, убеждены, что пассивная мобилизация предпочтительнее обездвиживания. Ферретти с коллегами продемонстрировали, что продолжительная пассивная мобилизация при артрозе сухожилий у кролика в значительной мере предотвращает воспалительный процесс, вызванный образованием , и подавлением разрушения гена капсидных белков.

Это приводит к существенной качественной и количественной реорганизации соединительных тканей, а также к повышенной васкуляризации в сухожилиях и метаболической активности теноцитов.

В ходе Милн с коллегами пришли к заключению, что использование ППМ в сочетании с сегментной реабилитацией после хирургической замены коленного сустава в краткосрочной перспективе даёт лучшие результаты в сравнении с одной лишь стандартной реабилитационной программой. Однако, так и не достигнуто согласие ни по периоду применения ППМ, ни по длительности каждого сеанса.

В некоторых клинических обзорах рекомендуется использовать ППМ на ранней стадии постоперативной реабилитации.

В любом случае, лишь в нескольких исследованиях проведена оценка результатов использования устройств, подобных системе Артромот, в реабилитации при повреждениях плеча.

В 1996 г. Рааб с коллегами выявили лучшие результаты у 14 пациентов, перенесших субакромиальную декомпрессию, после ППМ в сочетании со стандартной постоперативной программой реабилитации, в сравнении с 12 пациентами из контрольной группы. Через 3 месяца от начала пролонгированного исследования объём движений у пациентов из экспериментальной группы был значительно больше, а у женщин в возрасте старше 60 лет уровень болевых ощущений был снижен.

В 1998 г. Ластайо с коллегами применяли ППМ к 17 пациентам, перенесшим операцию на суставе, в течение первых четырёх недель после операции, по 55 минут в день; Через 32 недели никаких статистически значимых различий показателей по шкале VAS, по мышечной силе и объёму движений в сравнении с контрольной группой выявлено не было.

В 2005 г. Майкл с коллегами случайным образом распределили 55 пациентов, перенесших операцию на плечевом суставе, на две группы. Пациенты из одной группы выполняли обычный реабилитационный комплекс, а другая группа в дополнение к стандартной программе использовала ППМ. Учёные выявили, что пациенты из второй группы (использующие ППМ) на 12 дней раньше смогли отвести верхнюю конечность на 90 градусов. Кроме того, эти пациенты испытывали меньше боли.

По сравнению с тремя предыдущими работами, опыт базируется на оценке большей выборки пациентов и более длительном проспективном исследовании. Данные по 54 пациентам, использовавшим ППМ, показывают, что через 2.5 и 6 месяцев от начала проспективного исследования ежедневная двухчасовая продолжительная пассивная мобилизация способствует значительному снижению болевых ощущений и ускорению восстановления объёма движений сустава, в сравнении с одной лишь пассивной ручной мобилизацией, выполняемой опытным физиотерапевтом. Однако, окончательные результаты проспективного исследования (через год от начала) в обоих случаях одинаковы.

У нашего исследования есть некоторые ограничения. Прежде всего, проведение идеального эксперимента требует сравнения одинаковых хирургических процедур, выполняемых одновременно или последовательно, на одном пациенте, с целью устранения влияния эффекта индивидуальности.

, существуют разные реабилитационные программы по восстановлению функций вращательной манжеты плеча. Программа могла отличаться от тех, которые проходили участники других исследований.

Тем не менее, у исследования есть и сильные стороны: большая выборка испытуемых, все операции выполнял один и тот же хирург, физиотерапия проводилась под наблюдением одного и того же врача и выполнялась квалифицированным физиотерапевтом, специализирующимся на восстановлении функций вращательной манжеты плеча, тесно сотрудничающим с самим врачом.

Более того, ни один пациент не прервал участие в проспективном исследовании досрочно.

Главные причины, по которым ППМ не получила поддержки в медицинских кругах, могут заключаться в высокой стоимости аппарата, а также в том, что в долгосрочной перспективе функциональные результаты, по всей видимости, не отличаются от тех, что проявляются при использовании традиционных методов реабилитации.

Так как данные свидетельствуют о том, что клиническое применение ППМ приводит к более скорому восстановлению объёма движений связок и снижает болевые ощущения, рекомендуется использовать ППМ в сочетании с классической реабилитационной программой пациентам, нуждающимся в ускоренном восстановлении функций верхней конечности для более быстрого возврата к трудовой или спортивной деятельности.

ППМ позволяет в кратчайшие сроки восстановить объём движений и мышечную силу после операции по восстановлению целостности вращательной манжеты плеча.

В медицинской литературе всё же встречаются рекомендации по использованию ППМ в первые 4 недели после операции: это наилучший период, так как именно в это время происходит восстановление и отладка взаимосвязи между сухожилиями и костью в области плечевого пояса.

Необходимы дальнейшие клинические исследования для определения наиболее оптимальной продолжительности ежедневных сеансов ППМ. Сейчас в различных программах разброс составляет от 55 минут до трёх часов.

Источник