- Комплекс упражнений для вестибулярной реабилитации

- Упражнения для вестибулярной реабилитации

- Вестибулярная гимнастика при головокружении

- Упражнения для тренировки равновесия

- Вестибулярно-глазные координационные упражнения

- Видеокомментарий автора

- Вестибулярно-туловищные координационные упражнения

- Упражнения при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении

- «Проект: Аудиология» — сборник научно-практических материалов для профессионалов в области аудиологии и слухопротезирования, включающий материалы конференций, статьи по кохлеарной имплантации, отоневрологии и законодательные акты по сурдологии.

- «Проект: Аудиология» — сборник научно-практических материалов для профессионалов в области аудиологии и слухопротезирования, включающий материалы конференций, статьи по кохлеарной имплантации, отоневрологии и законодательные акты по сурдологии.

- Вестибулярная реабилитация: обоснование, показания, применение

Комплекс упражнений для вестибулярной реабилитации

Упражнения для вестибулярной реабилитации

Так как головокружение возникает при определенных движениях и является очень неприятным симптомом, возникает желание избегать такие движения. Но, поступая таким образом, вы упускаете возможность для более быстрого естественного выздоровления. Поэтому необходимо выполнять специальные упражнения, являющиеся неотъемлемой частью лечения. Комбинируя их с лекарствами, вы существенно увеличиваете эффективность лечения!

Существует большое разнообразие различных упражнений, здесь вы найдете часть из них. Некоторые могут повторяться в разных протоколах — это нормально.

Приведенные ниже упражнения могут вызывать поначалу неприятные ощущения и головокружение, но их необходимо преодолеть для последующего улучшения состояния.

В случае появления неприятных ощущений их можно ослабить фиксацией взгляда на неподвижных объектах. Если какие-то из упражнений вам выполнять сложно, попросите кого-нибудь из членов семьи вам помочь.

Избегайте приема во время курса упражнений алкоголя и препаратов, обладающих седативным (затормаживающим) эффектом. Иногда такие препараты назначают для снятия симптомов головокружения — их следует принимать только во время острых приступов, не более 2-3 дней, поскольку они затормаживают процесс естественного восстановления вестибулярной функции

Выполняйте каждое выбранное упражнение по пять раз. Повторяйте два раза в день с перерывом не менее 8 часов. Лучше всего выполнять упражнения утром и вечером. Обычно комплекс нужно выполнять два месяца, в некоторых случаях врач может посоветовать удлинить курс.

Этап 1: Упражнения для глаз; голова остается неподвижной.

(Если пациент болен, можно выполнять лежа или сидя в кровати)

| Посмотрите вверх, затем — вниз; сначала выполните упражнение медленно, затем — быстро, при этом голова должна оставаться неподвижной. Повторите упражнение 20 раз. |

| Переведите взгляд из стороны в сторону, удерживая голову неподвижной; сначала выполните упражнение медленно, затем — быстро. Повторите упражнение 20 раз. |

| Сфокусируйте взгляд на пальце вытянутой руки, находящейся на расстоянии приблизительно тридцать см от носа. Затем приближайте палец к носу и удаляйте от носа. Повторите упражнение 20 раз. |

Этап 2: Движения головой и глазами

(Выполняйте упражнение, сидя в кровати)

| Наклоны головы вперед и назад выполняются с открытыми глазами, сначала медленно, затем — быстро. Повторите упражнение 20 раз. |

| Наклоны головы в стороны; сначала выполняются медленно, затем — быстро. Повторите упражнение 20 раз. После улучшения равновесия, повторите упражнения 2-го этапа с закрытыми глазами |

Этап 3: Движения плечами и корпусом в положении сидя

(Если раньше упражнения выполнялись, лежа в кровати, то теперь повторите упражнения 1-го и 2-го этапа, сидя).

| Поднимите плечи, как показано на рисунке. Повторите упражнение 20 раз. |

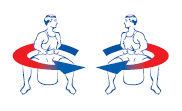

| Делайте вращательные движения в талии вправо, затем — влево. Повторите упражнение 20 раз. |

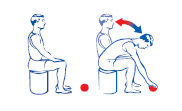

| Если вы выполняете упражнение, сидя на стуле, делайте наклоны вперед, доставая какой-либо предмете кровати или с пола. Чтобы положить предмет на место, приподнимитесь и согнитесь. Повторите упражнение 20 раз. |

| Делайте вращательные движения головой из стороны в сторону. Сначала: сделайте два медленных вращения, затем — быстрые вращения. Подождите несколько секунд и сделайте три быстрых вращения головой. Когда почувствуете улучшение, повторяйте упражнения с закрытыми глазами. |

Этап 4: Подъем

Повторите упражнения 3-го этапа с подъемом.

Источник

Вестибулярная гимнастика при головокружении

Достаточно большое количество неврологических заболеваний сопровождается головокружением. Головокружение имеет место при дисциркуляторной энцефалопатии, при инсультах (особенно в вертебробазилярном бассейне), при дегенеративных заболеваниях нервной системы. Нередко данный симптом развивается у пожилых людей при воспалительном процессе со стороны уха, а также вследствие многих других причин. Как жить с данным симптомом и как лучше с ним справится? Об этом пойдет речь в нашей статье.

Существует множество препаратов от головокружения, «золотым стандартом» на сегодняшний день считается использование препаратов бетагистина (бетасерк, вестибо, тагиста и т.д.), нередко используется винпоцетин (кавинтон), ницерголин (сермион), до сих пор часто используют циннаризин, а также иные сосудистые препараты. Все они, безусловно, имеют полное право использоваться, однако можно ли как то им помочь? И что делать, когда по соматическому состоянию организма нельзя назначить много препаратов или имеется полиаллергическая реакция у пациента? В этом случае есть выход – использование вестибулярной гимнастики.

Вестибулярная гимнастика несет задачу приучить человека и его вестибулярный аппарат к изменениям положения тела в пространстве, снизить дискомфортные ощущения от самого факта наличия головокружения, снизить риск падений, контролировать положение тела относительно окружающих предметов. Комплекс вестибулярной гимнастики состоит из нескольких групп упражнений.

Упражнения для тренировки равновесия

Необходимо проводить данные упражнения в положении сидя по 5 минут в течение 10 дней. Возможно ощущение головокружения в начале; с течением времени, при повторении, данное ощущение уменьшается.

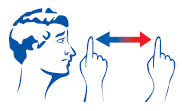

Посмотрите глазами направо, затем налево – до 20 раз, вначале темп медленный, потом более быстрый. Постарайтесь зафиксировать свой взгляд на каком-либо предмете в конце каждого поворота глаз.

Упражнения для головы: с открытыми глазами нагните голову вперед, затем назад, сначала относительно медленно, затем в более быстром темпе – 20 раз.

Поверните голову в одну сторону, затем в другую, изначально в более медленном темпе, затем быстрее – 20 раз. При уменьшении головокружений необходимо проводить гимнастику с закрытыми глазами.

Упражнения стоя: наклонитесь вперед и поднимите предмет с пола, сядьте – 20 раз. Из положения сидя встаньте и снова сядьте – 20 раз. Первоначально делайте это с открытыми глазами. При улучшении равновесия выполняйте упражнение с закрытыми глазами (только при наличии помощника). Перекидывайте резиновый мячик или другой предмет из руки в руку на уровне глаз. Затем перекидывайте предмет из руки в руку под коленом.

Вестибулярно-глазные координационные упражнения

Помогают «приучить» мозг контролировать нормальное положение тела и окружающих предметов за счет получаемой зрительной информации.

- Начинайте в положении сидя. Выберите какой-либо объект на стене, в 1,5-2 метрах от Вас. Зафиксируйте на нем взгляд. Наклоните голову направо и налево на 30 градусов, как будто говорите «нет». Покачайте головой вперед-назад. Необходимо совершать одно качание в секунду. Повторяйте данные качания 20 раз.

- Снова зафиксируйте взгляд на стене. Наклоните голову вверх и вниз, как будто говорите «да». Совершайте одно кивание в секунду и повторите данное упражнение 20 раз.

Видеокомментарий автора

Вестибулярно-туловищные координационные упражнения

«Приучают» Ваш мозг контролировать положение тела относительно окружающих предметов. Необходимо повторять эти упражнения по 10 раз по мере переносимости. Необходимо иметь помощника, который будет страховать от падения, в идеале – инструктора по ЛФК.

- Стойте на мягкой (упругой) поверхности в течение одной минуты с открытыми глазами. Переносите свой вес с правой ноги на левую.

- Стойте на твердой ровной поверхности с открытыми глазами в течение 30 секунд. Наклонитесь и дотянитесь до лодыжки без сгибания в колене.

- Стойте на твердой ровной поверхности спиной в угол комнаты. Закройте глаза на одну минуту.

- Стоя в углу, попробуйте встать на носки с открытыми глазами на 30 секунд.

- Пройдитесь с помощником через комнату с открытыми глазами, затем в зарытыми глазами.

- Попробуйте танцевать с помощником, делая частые повороты и сгибания в разные стороны.

Автор сайта: Алексей Борисов — практикующий невролог, отоневролог (специалист по вопросам головокружения).

— Окончил Иркутский государственный медицинский университет.

— Заведую кабинетом головокружения.

— Регулярно прохожу курсы повышения квалификации, участвую и выступаю с докладами на образовательных конференциях, в том числе с международным участием.

— Имею большое количество печатных научных публикаций.

Источник

Упражнения при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении

- Методика выполнения упражнения Брандта-Дароффа

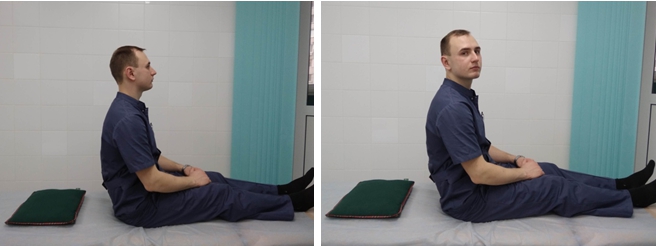

Пациент садится на кушетку и поворачивает голову на 45° в непораженную сторону (в данном случае влево).

Далее он укладывается на бок на пораженную сторону (в данном случае вправо), не меняя поворота головы, и остается в этом положении, пока не прекратится головокружение.

Затем он возвращается в исходное положение сидя и сохраняет его последующие 30 секунд. После этого пациент поворачивает голову на 45° в пораженную сторону (в данном случае вправо)

и повторяет описанный маневр, только в другую сторону (в данном случае влево)

Следует повторять упражнения 3 раза в день (утром, днем и вечером) по пять циклов за каждый подход. Как только при укладывании на бок пациент перестает испытывать головокружение, следует прекратить выполнение упражнений.

- Методика выполнения маневра (упражнения Эпли)

Пациент усаживается на кушетку и поворачивает голову на 45° в сторону пораженного уха (в данном случае вправо).

Затем он резко укладывается на спину (небольшая подушка должна быть в межлопаточной области), так чтобы голова свешивалась вниз на 30° и сохранялся ее разворот вправо. В этот момент пациент испытывает головокружение.

В данном положении пациент находится 90 секунд с момента прекращения головокружения.

Далее пациент поворачивает голову на 90° в противоположную (левую) сторону. При этом может вновь возникать головокружение. Пациент удерживается в этом положении 90 секунд после прекращения головокружения.

Затем пациент поворачивает голову еще на 90°, таким образом, чтобы она была направлена в пол, и выдерживает это положение 90 секунд.

В заключении, пациент усаживается с опущенной головой так, чтобы подбородок касался груди. При этом, если маневр был успешным, то головокружение не возникает.

При поражении левого уха упражнение выполняется зеркально.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Размещение ООО «МедШум» расписания врачей, перечня и цен на услуги носит чисто информационный характер, не является обязательством и не может служить основанием для предъявления претензий.

*Все виды медицинских услуг вы также можете получить в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (при наличии полиса ОМС в муниципальных медицинских учреждениях города).

** Цены на манипуляции носят информационный характер и могут изменяться в зависимости от сложности и объёма использования расходных материалов.

Источник

«Проект: Аудиология» — сборник научно-практических материалов для профессионалов в области аудиологии и слухопротезирования, включающий материалы конференций, статьи по кохлеарной имплантации, отоневрологии и законодательные акты по сурдологии.

«Проект: Аудиология» — сборник научно-практических материалов для профессионалов в области аудиологии и слухопротезирования, включающий материалы конференций, статьи по кохлеарной имплантации, отоневрологии и законодательные акты по сурдологии.

Вестибулярная реабилитация: обоснование, показания, применение

Проф., д.м.н. В.Т. Пальчун, к.м.н. А.Л. Гусева, к.м.н. С.Д. Чистов

Кафедра оториноларингологии (зав. кафедрой — проф. А.И. Крюков) ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва 117997, Россия

Головокружение и нарушение равновесия являются одними из самых частых жалоб, предъявляемых пациентами на первичном приеме как у врача общей практики, так и у узких специалистов: неврологов, отоларингологов и др. [1]. Широкую распространенность вестибулярной дисфункции подтверждают результаты Национальной программы проверки здоровья и питания в США, по которым более 35% населения старше 40 лет страдает нарушением равновесия, а среди людей старше 60 лет более 64% предъявляют аналогичные жалобы [2]. Социальная значимость вестибулярных нарушений обусловлена их значительным влиянием на качество жизни. Около 80% пациентов, страдающих сильным и умеренно выраженным головокружением, отмечают необходимость постоянного обращения к врачу, а также существенное ограничение ежедневной активности [3]. Кроме того, головокружение влияет и на эмоциональную сферу, увеличивая уровень тревожности и депрессии у пациентов с этой патологией [4, 5].

Вестибулярная реабилитация пациентов с нарушением равновесия и головокружением впервые начала применяться около 70 лет назад, однако наибольшего развития достигла в последние 15 лет. Пионерами в разработке упражнений вестибулярной гимнастики были практикующие врачи T.Cawthorne и H.Cooksey, которые внедрили в практику первую реабилитационную программу для раненых английских солдат [6]. Предложенная ими концепция физической реабилитации в последующем была значительно расширена, дополнена и усовершенствована учеными из разных стран. В настоящее время существует большое количество рекомендаций, протоколов и стратегий вестибулярной реабилитации при периферическом и центральном поражении вестибулярной системы, а также отдельные протоколы для различных заболеваний, сопровождающихся вестибулярными нарушениями.

В основе вестибулярной реабилитации лежат процессы вестиблярной компенсации, заключающиеся в сенсорной реорганизации на уровне центральной нервной системы (ЦНС). Благодаря нейропластичности происходит переоценка информации, получаемой от сенсорных систем (зрительной, вестибулярной и проприоцептивной), в результате чего организм адаптируется к неадекватной сенсорной информации, получаемой от поврежденного вестибулярного анализатора, компенсируя нарушения выработкой новых стратегий для сохранения равновесия. Эффективность и безопасность вестибулярной реабилитации при односторонней вестибулярной дисфункции была подтверждена в последнем Кохрейновском обзоре независимых исследований, соответствующем высоким международным стандартам доказательной медицины [7].

Принципы и методики вестибулярной реабилитации существенно отличаются при различных механизмах поражения вестибулярной системы. В этой статье рассмотрены особенности вестибулярной реабилитации при механическом генезе вестибулопатии (дислокации отолитов при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении), при периферическом одностороннем или двустороннем поражении вестибулярного анализатора, а также при центральном поражении вестибулярной системы, имеющем место при инсульте, травматическом поражении головного мозга, болезни движения, визуальной чувствительности.

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ).

ДППГ относится к периферическим вестибулярным расстройствам. Причиной его возникновения является отделение кристаллов карбоната кальция (отолитов) от отолитовой мембраны пятна утрикулюса и попадание их полукружные каналы. В большинстве случаев заболевание носит идиопатический характер, однако может быть связано с травмой головы, воспалительным или ишемическим поражением внутреннего уха. Клиническая картина ДППГ включает короткие приступы системного головокружения (меньше 1 мин.), возникающие при изменении положения головы пациента в плоскости пораженного канала [8].

Лечение ДППГ основано на перемещении отолитов через гладкое колено полукружного канала обратно в преддверие, где они реабсорбируются в отолитовую мембрану пятна утрикулюса. Эффективность физической реабилитации подтверждена в большом количестве международных исследований, а простота проведения маневров обусловила широкое применение в медицинской практике [9,10]. Медикаментозная терапия, как правило, не показана, т.к. патофизиология заболевания является чисто механической. Тем не менее в некоторых исследованиях сообщается об увеличении эффективности репозиционных маневров при применении их в комбинации с пероральным приемом бетагистина дигидрохлорида (Вестибо) [11]. Примечательно, что в настоящее время не существует методик для предупреждения рецидивов ДППГ, вероятно, вследствие отсутствия четкого понимания причин, приводящих к дегенерации отолитовой мембраны.

Вестибулярной реабилитацией при ДППГ является выполнение репозиционных маневров. Маневры состоят из последовательных поворотов головы и туловища пациента в плоскости пораженного канала, направленных на последовательное смещение отколовшихся отолитов в просвете канала по направлению к преддверию через гладкое колено.

Репозиционные маневры при ДППГ заднего полукружного канала. Задний полукружный канал поражается в 85-90% всех случаев ДППГ, поэтому репозиционные маневры при его отолитиазе применяются наиболее широко. По данным разных исследований, эффективность наиболее широко распространенных репозиционных маневров Epley и Semont очень высока и сопоставима друг с другом, что оставляет выбор маневра на усмотрение лечащего врача [12,13,14]. Маневр Semont во время выполнения требует большей координации от врача и пациента, т.к. необходимо резко и быстро переложить пациента с бока на бок для возникновения дополнительной центробежной силы, смещающей отолиты в канале. Трудности проведения маневра Semont могут возникнуть у пожилых пациентов, а также страдающих ожирением или имеющих заболевания шейного отдела позвоночника. Отмечена большая эффективность маневра Semont при наличии у пациента купулолитиаза заднего полукружного канала [15]. Упражнения Brandt-Daroff, несмотря на свою неспецифичность, также широко применяются, особенно при отсутствии положительного эффекта от первых двух маневров на приме у отоневролога. Следует обучить пациента выполнению этих упражнений, которые он в дальнейшем самостоятельно выполняет дома по 5 повторяющихся циклов 3 раза в день в течение 1-2 нед. до исчезновения головокружения при изменении положения головы [16].

Репозиционные маневры при ДППГ горизонтального полукружного канала. Лечение ДППГ горизонтального полукружного канала зависит от особенностей нахождения в нем отолитов: либо в просвете канала (каналолитиаз) и наличию геотропного нистагма в roll-тесте, либо фиксацию их на купуле (купулолитиаз), сопровождающуюся апогеотропным нистагмом в roll-тесте. Эффективность репозиционных маневров при этом типе ДППГ, особенно при купулолитиазе, уступает эффективности при лечении отолитиаза заднего полукружного канала.

При каналолитазе горизонтального полукружного канала применяется маневр Lempert или его модификация маневр Bar-B-Que, а также маневр Gufoni [17,18]. Еще одним вариантом лечения является длительное лежание на здоровой стороне по Vannucchi, когда пациент сначала ложится на бок на пораженную сторону на 20 с, а затем медленно переворачивается на здоровую сторону, так чтобы здоровое ухо находилось внизу. На здоровом боку пациент проводит всю ночь, совершая перед каждым укладыванием в постель вышеописанный поворот до тех пор, пока не прекратятся приступы ДППГ [19].

При купулолитиазе горизонтального полукружного канала лечение состоит из нескольких этапов. Первым этапом при помощи конверсионного маневра Gufoni переводят купулолитиаз в каналолитиаз, освобождая купулу от отолитов. Вторым этапом проводят один из маневров, применяемых для лечения каналолитиаза, или длительное лежание на здоровом боку, чтобы вернуть отолиты в преддверие [18].

Репозиционные маневры при ДППГ переднего полукружного канала. Передний полукружный канал поражается при ДППГ крайне редко, что объясняется его анатомическим пространственным расположением в вертикальной плоскости, способствующим самостоятельному выпадению отолитов обратно в преддверие лабиринта и самоизлечению пациента. При ДППГ переднего полукружного канал используются репозиционные маневры по Kim и по Yakovino. Преимуществом маневра по Yakovino является необязательное четкое определение стороны поражения, что часто затруднено в связи с невыраженностью ротаторного компонента нистагма в провокационной пробе при этом типе ДППГ [20,21].

Односторонняя и двусторонняя периферическая вестибулопатия.

Наиболее часто встречающимися заболеваниями, приводящими к одностороннему периферическому поражению вестибулярного анализатора, являются вестибулярный нейронит, синдром Рамсея-Ханта, перенесенный лабиринтит, невринома VIII пары черепных нервов, а также последствия селективной нейрэктомии VIII пары или интратимпанального ведения гентамицина при болезни Меньера.

У пациентов с односторонней периферической вестибулопатией наблюдается нарушение как статического, так и динамического равновесия. Нарушение статического равновесия сохраняется в среднем 1 неделю и проявляется в покое, при отсутствии движений головы, в виде явного спонтанного нистагма, ощущения головокружения и тошноты. Патофизиология этих нарушений заключается в снижении активности покоя вестибулярных ядер пораженной стороны. В норме при неподвижном положении головы активность покоя вестибулярного нерва составляет примерно 100 импульсов в 1 с [22]. В результате одностороннего поражения вестибулярного анализатора происходит снижение активности покоя вестибулярного нерва и, следовательно, вестибулярных ядер одной стороны. Это ведет к возникновению вестибулярной асимметрии. В течение недели после начала заболевания тонус вестибулярных ядер обеих сторон выравнивается, что связано с корригирующим влиянием мозжечка и нейронального интегратора ствола мозга. Это явление получило название центральной компенсации статического равновесия.

В отличие от нарушения статического равновесия, коррекция динамического равновесия занимает гораздо больше времени, а при отсутствии активной вестибулярной реабилитации может сохраняться в течение нескольких месяцев или даже лет. Патофизиология нарушения динамического равновесия заключается в нарушении вестибуло-окулярного рефлекса с одной стороны, что проявляется возникновением горизонтального нистагма в тесте встряхивания головы, отклонением туловища и рук в стато-координаторных и статокинетических тестах в пораженную сторону, снижением динамической остроты зрения при движениях головы.

Эффективность физической вестибулярной реабилитации при болезни Меньера остается спорной в связи с нестабильностью вестибулярной функции при этом заболевании. Нарушение равновесия и возникновение головокружения у пациентов с этой патологией носит характер приступов на фоне эндолимфатического гидропса, что препятствует развитию центральной компенсации из-за чередования стадий раздражения и угнетения вестибулярных рецепторов, особенно при периодичности приступов чаще чем 1 раз в месяц [23]. Однако некоторые исследования демонстрируют улучшение качества жизни, уменьшение выраженности головокружения во время приступов и улучшение равновесия у пациентов с болезнью Меньера на фоне вестибулярной реабилитации с применением виртуальной реальности [24]. При болезни Меньера физическая вестибулярная реабилитация всегда применяется в комплексе с общими рекомендациями, медикаментозной терапией (гипосолевая диета, диуретики, бетагистина дигидрохлорид (Вестибо) и др.) или после хирургического лечения пациента (рассечение эндолимфатического протока по В.Т.Пальчуну и др.).

Двусторонняя вестибулопатия чаще всего возникает после приема ототоксических препаратов, особенно после системного применения гентамицина; при идиопатической дегенерации верхнего вестибулярного нерва; при врожденной патологии, как правило, сочетающейся с врожденной потерей слуха; при некоторых видах спиноцеребеллярных атаксий; после последовательно перенесенного с обеих сторон вестибулярного нейронита.

Двусторонняя вестибулопатия обычно не сопровождается нарушением статического равновесия, за исключение случаев, когда поражение вестибулярных анализаторов с двух сторон несимметрично. Однако эта патология ведет к выраженному нарушению динамического равновесия, включающему нарушение вестибуло-окулярного рефлекса, невозможность сохранять равновесие в покое и при движении при отсутствии достаточного визуального контроля или снижения проприоцептивной чувствительности (ходьба в темноте или по неровной поверхности).

Вестибулярная реабилитация при двусторонней вестибулопатии часто бывает недостаточно эффективной, и пациенты с этим заболеванием продолжают постоянно испытывать выраженное ограничение ежедневной активности [25]. Таким пациентам нужно предлагать использование дополнительной опоры при движении, например, трости или ходунки, что увеличивает уверенность при передвижении и снижает риск падений [26]. Перспективным направлением в реабилитации пациентов с двусторонней вестибулопатией является разработка и установка во внутреннее ухо вестибулярного импланта, по аналогии с кохлеарным имплантом. При этом даже неполное восстановление вестибуло-окулярного рефлекса позволяет улучшить стабилизацию взора и повысить качество жизни [27].

В отношении эффективности медикаментозной терапии при периферической вестибулопатии было доказано, что лекарственные средства, оказывающие угнетающее действие на ЦНС (антидепрессанты, антиконвульсанты, снотворные, транквилизаторы и т. д.) замедляют вестибулярную компенсацию, хотя в конечном счете не влияют на ее полноту [23]. В то же время вещества, стимулирующие ЦНС, например, кофеин, ускоряют вестибулярную компенсацию, однако не используются в клинической практике из-за серьезных побочных эффектов [28]. В отличие от них назначение бетагистина дигидрохлорида (Вестибо) в сочетании с физической реабилитацией демонстрирует ускорение процессов компенсации и улучшение качества жизни как у пациентов с периферической вестибулопатией, так и с центральным поражением системы равновесия после перенесенной травмы головного мозга [29,30].

Вестибулярные нарушения центрального генеза.

Вестибулярные нарушения могут наблюдаться при таких заболеваниях центральной нервной системы, как инсульт и вестибулярная мигрень, а также при черепно-мозговой травме. Упражнения, назначаемые при этом пациентам, соответствуют принципам, применяемым при периферическом поражении вестибулярной системы, однако быстрых и радикальных улучшений со стороны вестибулярной функции при центральной патологии не наблюдается. Тем не менее, при применении длительных курсов вестибулярной реабилитации у таких пациентов некоторыми исследователями отмечается улучшение равновесия и качества жизни [31]. Характерной особенностью подбора программы при вестибулярной мигрени является включение упражнений на оптокинетическую стимуляцию и использование виртуальной реальности, т.к. у этих пациентов, как правило, наблюдается повышенная чувствительность к визуальным стимулам, провоцирующая возникновение головокружения и неустойчивости [32].

Упражнения и методики, применяемые при вестибулярной реабилитации.

В основе вестибулярной реабилитации как при одностороннем, так и при двустороннем периферическом поражении вестибулярной системы лежат три вида упражнений: упражнения на габитуацию, адаптацию и замещение.

Вестибулярные упражнения на габитуацию.

Цель этих упражнений заключается в повышении порога ответной реакции центральной нервной системы на раздражители при их многократном повторяющемся воздействии, т.е. уменьшение головокружения при определенных движениях путем регулярного повтора пациентом этих движений. Результатом этого является уменьшение субъективного ощущения головокружения в повседневной жизни и повышение ее качества. Первыми примерами использования габитуации являются гимнастика T.Brandt и R.B.Daroff и предложенный M.E.Norre и соавт. набор из 19 упражнений для регулярного выполнения пациентами с односторонней периферической вестибулопатией [16,33]. Впоследствии N.T.Shepard и S.A.Telian оптимизировали подбор упражнений, разработав специальный тест на определение движений, сопровождающихся наибольшим ощущением головокружения, что позволяет выбрать индивидуальный оптимальный набор упражнений для каждого пациента [34].

Вестибулярные упражнения на адаптацию.

Эти упражнения направлены на стабилизацию взора и разработаны для улучшения вестибуло-окулярного рефлекса, который обеспечивает динамичческую остроту зрения при движениях головы. Сохранность вестибуло-окулярного рефлекса определяется в видеоимпульсном тесте с использованием видеонистагмографии и оценивается при помощи коэффициента усиления (gain). Gain рассчитывается как отношение скорости поворота глаз к скорости поворота головы и в норме близок к 1. При односторонней периферической вестибулопатии gain снижается при повороте головы в сторону поражения, в результате чего визуальный образ не удерживается на центральной ямке сетчатки. Субъективно это ощущается пациентом как нечеткость зрения, смазывание, подѐргивание объектов, на которые смотрит пациент при поворотах головы, и называется осциллопсией. В экспериментальных исследованиях было показано, что при искусственно созданном нарушении соотношения скорости сдвига изображения с центральной ямки сетчатки и скорости поворота головы, достигавшемся применением положительных или отрицательных линз, gain вестибуло-окулярного рефлекса меняется, адаптируясь к новым условиям [35]. В основе этого феномена лежат механизмы регулирующего влияния клеток Пуркинье в клочке мозжечка на нейроны медиального вестибулярного ядра при изменении сдвига изображения с центральной ямки сетчатки. Этот механизм изменения gain под влиянием сдвига изображения с сетчатки был положен S.Herdman в основу упражнений на адаптацию [22]. По сути, в основе различных упражнений на адаптацию лежит один принцип: пациент должен фокусироваться на мишени при поворотах головы в вертикальной или горизонтальной плоскости. Каждое упражнение выполняется короткое время (1-2 мин.) 5 раз в день. В процессе выполнения частота и скорость поворотов головы увеличивается, однако следует контролировать сохранность четкости зрения, или, другими словами, способность фокусировать взор на мишени. При этом зрительной мишенью могут служить большие пальцы вытянутых вперед рук пациента. Более сложные модификации этого упражнения включают одновременное движение головы и мишени в противоположных направлениях, установка мишени перед отвлекающим ярким или движущимся фоном, а также нахождение пациента во время упражнения на неустойчивой поверхности (гимнастический мат) (рис.1).

Рис. 1. Упражнения на стабилизацию взора, адаптацию вестибуло-окулярного рефлекса. А. 1) Зафиксируйте взор на мишени, расположенной перед Вами на расстоянии вытянутой руки или более (2-3м), 2) Поверните голову направо, продолжая фиксировать взор на мишени, 3) Поверните голову налево, продолжая фиксировать взор на мишени. В. 1. Поверните голову вправо, а мишень расположите слева. Зафиксируйте взгляд на мишени. 2. Переместите мишень вправо, одновременно с этим поверните голову влево, продолжая фокусировать взор на мишени.

Источник