- Как развить выворотность ног для художественной гимнастики

- Зачем нужно развивать выворотность и какие упражнения способствуют ее разрабатыванию

- Выворотность и гибкость

- Занятия, укрепляющие стопу

- Простой, но очень эффективный комплекс

- Упражнения для развития верхней выворотности

- Упражнения для развития нижней выворотности

- Топ 5 самых красивых элементов художественной гимнастики.

- Прыжок антурнан прогнувшись или шагом прогнувшись с поворотом.

- Заднее равновесие и поворот.

- Поворот отвёртка.

- Вытяжка с прямой ногой.

- Низкое кольцо.

- Глава 13 УПРАЖНЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Как развить выворотность ног для художественной гимнастики

Каждое упражнение в художественной гимнастике, да и вообще любое движение даже в танцах зависят от одного очень важного природного аспекта – выворотность ног. Само понятие выворотности отражено и в медицинских справочниках, и упоминается в методологиях для занятий художественной гимнастикой. Но как понять степень выворотности стопы и можно ли развить это с помощью упражнений?

Зачем нужно развивать выворотность и какие упражнения способствуют ее разрабатыванию

Сама по себе выворотность – это усилия, которые предпринимают для того, чтобы вывернуть конечность наружу. В медицине эта способность называется супинацией. Проще пояснить процесс выворотности на примере рук – если вытянуть перед собой руки ладонями вниз, а затем перевернуть ладони вверх, не меняя положения рук – можно увидеть, на каком уровне супинация рук. С ногами все немного сложнее.

Для того, чтобы самостоятельно проверить выворотность своих ног, достаточно попробовать встать так, чтобы пятки стоп прикасались друг к другу своими шпорными косточками. Если одна стопа и развернется перпендикулярно ноге, то вторая вряд ли примет то же положение.

Сразу при поступлении на занятия художественной гимнастикой, будущий тренер проверяет выворотность тазобедренного сустава. Есть несколько аспектов, от которых будет зависеть выворачивание:

- Вертлужные впадины (углубления подвздошной кости у таза) могут иметь разную направленность и глубину. В случае, если отверстия этих впадин направлены чуть назад и не являются глубокими – ребенок имеет врожденную выворотность. Если впадины глубокие и направлены вперед – выворотность сомнительная.

- Супинация голени в коленном суставе. В возрасте 11-12 лет у ребенка происходит некое смещение берцовой и бедренной костей, что приводит к развороту носков стопы в стороны. В этом случае и возможна более удачная супинация голени. Если же стопы преимущественно «тянет» внутрь – супинация голени будет отсутствовать.

Развивать выворотность вполне возможно, т.к. она не является врожденным и неисправимым физическим качеством (только в каких-то индивидуальных случаях). Развитая выворотность позволяет совершать отведения бедра с высокой амплитудой, когда сама гимнастка находится во фронтальной поверхности с соблюдением равновесия.

Приведем некоторые несложные партерные упражнения для улучшения выворотности:

- Сесть на пол с прижатыми к груди коленями, а пальцы ног держать руками. Наклоняя корпус вниз, пытаться распрямить ноги, держа стопы при этом в выворотном состоянии (как в I позиции). Не спеша вернуться в исходное положение.

- Сесть на пол, ноги соединить стопами, а колени опустить по краям (поза лягушки). Соединенные стопы максимально близко подвести к паху. Корпус тела при этом можно наклонить вперед.

- Похожее на предыдущее упражнение, но выполняется лежа на животе. Сведенные подошвами стопы притягиваются к паху, а спина при этом максимально прогибается и тянется вверх.

Среди спортсменок и танцоров есть понятие «верхней» и «нижней» выворотности. Случается так, что один человек имеет потрясающую «верхнюю» выворотность – когда прекрасно раскрывается паховая область, но есть сложности с вывертом нижних конечностей – ножки, ступней, коленей. Есть и противоположные особенности, однако в любом случае стоит работать над собой и способностью ног выворачиваться.

Выворотность и гибкость

Как можно заметить в упражнениях на повышение выворотности, они схожи с некоторыми занятиями на увеличение гибкости и растяжки. Это неудивительно, ведь развитие гибкости и поворотности ног – тесно связаны.

Развивать гибкость помогают статические и динамические упражнения, а также смешанные комплексы. Для более эффективного развития гибкости стоит учесть некоторые факторы:

- В утреннее время (8-9 часов) гибкость сильно снижена, однако если провести в этот период тренировку, будет хороший результат;

- Если в помещении холодно или температура тела спортсменки снижена, лучше не проводить упражнения для выворотности. Эффективнее тренироваться в теплом помещении и после разминочных упражнений.

- Если спортсменка переутомлена, будет сложно развивать активную гибкость, а вот упражнения на усиление пассивной гибкости будут результативными.

- В возрасте с 7 до 14 лет подвижность тела увеличивается, к 16 замедляется, а после начинает снижаться. Но если в период с 14 до 16 лет не проводить занятия на растяжку, подвижность начнет снижаться и ранее.

Выделяют 2 основных способа растяжки и повешения уровня гибкости. Первый основан на многократности повторений упражнения, где постепенно увеличивается амплитуда движения. Второй способ – статический, в котором важны не повторения, а выдерживание заданного времени в растянутом состоянии. Обычно такие упражнения выполняются при полном расслаблении тела.

Занятия, укрепляющие стопу

Безусловно, у всех спортсменок, а особенно у гимнасток ноги должны быть очень выносливыми, натренированными и гибкими. И абсолютно все нагрузки должна выдержать одна часть ноги – стопа. Для того, чтобы укрепить стопы, можно воспользоваться следующими упражнениями:

- Опуститься на колени, взять в правую руку правую стопу и попытаться максимально близко притянуть ее к спине;

- Сделать положение выпада – одна нога согнута в колене, вторая отведена назад и составляет параллель с полом. Резким скачком поменять положение ног, при этом не переводя усилие на спину, а работать именно ногами;

- Сесть на пол, одна нога согнута в колене, вторая – прямая. Ухватить стопу прямой ноги руками и опустить тело на эту ногу с максимальной возможностью. Носок тянуть на себя;

- Закрепить у стоп утяжелители, одной ногой встать на небольшую возвышенность. Подниматься на носок и спускаться на пятку той ноги, что стоит на возвышении.

Приятным бонусом при развитии гибкости, выворотности и любых упражнениях на растяжку является то, что тянутся и держатся в тонусе все мышцы – и пресса, и рук, и ягодиц.

Простой, но очень эффективный комплекс

Многолетний опыт тренеров и самих гимнасток позволил отобрать некоторые упражнения, которые с наибольшей пользой работают на развитие выворотности. Как уже было определено, это понятие может разделять верхние и нижние части ноги. В зависимости от целей, можно делать акцент на те или иные упражнения.

Упражнения для развития верхней выворотности

- Упражнение «Бабочка» — необходимо сесть, раскрыть колени, свести стопы и попытаться прижать колени к полу. Спину при этом нельзя округлять, голова должна как бы тянуться к потолку. Если колени достали до пола – нужно потянуться вперед. Конечная цель – дотронуться животом до пола, сохраняя при этом ровную спину.

- Упражнение «Угол» — ноги должны быть вытянуты в стороны, при этом носки смотреть вверх, а на полу должны остаться только пятки. С ровной спиной и шеей нужно попытаться лечь животом на поверхность пола. Если дотронуться животом до пола сложно – можно вытянуть вперед руки и тянуться с их помощью максимально вперед.

- Упражнение «Лягушка» — лежа на полу на животе, необходимо соединить стопы ног, а колени развести и попытаться положить их на пол. Важно, чтобы стопа была полностью прижата к полу. В этом положении таз будет выгибаться вверх и задача – приблизить таз, колени, бедра и стопы к полу.

- Упражнение «Шнур» — по сути является обычным поперечным шпагатом. Сидя в этом положении, нужно склониться животом к полу.

Упражнения для развития нижней выворотности

- Упражнение «Складка» — нужно сесть на пол, вытянуть ноги ровно перед собой, стопы поместить в I позицию, носки смотрят в стороны. Обхватив руками носки стоп, необходимо пригнуться животом к бедрам, притягивая стопы к полу.

- Упражнение «Складка с оттягиванием» — исходное положение аналогично предыдущему, только рука проходит под коленом, обхватывает пальцы стопы. Стопу нужно тянуть к полу, а вот пятку – вверх.

- Упражнение «Паук» — из положения сидя и со слегка согнутыми коленями нужно обхватить пальцы стопы (продев руку под коленом). Носок тянется на себя, пятка вперед – нужно постараться выпрямить ногу.

- Упражнение «Первая позиция» — лежа на животе ноги складываются в 1 позицию, максимально приживая все ребро стопы к полу. Можно продеть ноги под диван или попросить кого-то давить на стопы.

Почти у каждой девочки, которая мечтает о победах в художественной гимнастике, есть потенциал и возможности развить свои умения. Поэтому несмотря ни на какие комментарии или отказы принимать в секцию, нужно заниматься, повышать гибкость и выворотность суставов.

Источник

Топ 5 самых красивых элементов художественной гимнастики.

Сама по себе гимнастика очень красивый вид спорта, тесно связанный с балетом и танцами. Мы смотрим на девочек и восхищаемся, с какой лёгкостью им удаётся подкидывать и ловить предметы, прыгать прыжки, крутить повороты. Но есть особо красивые элементы, на которые нельзя смотреть без восхищения. В этом посте мы собрали 5 таких элементов.

Прыжок антурнан прогнувшись или шагом прогнувшись с поворотом.

Это самый красивый и самый дорогой элемент в художественной гимнастике. Чтобы судья засчитал этот прыжок в 0.6 балла гимнастке нужно прыгнуть так, чтобы её ноги образовывали угол в 180 и больше градусов. При этом нужно прогнуться в спине так, чтобы голова касалась задней ноги. Прыжок выглядит очень изящно и легко, его чаще всего ассоциируют с художественной гимнастикой и изображают на плакатах.

Заднее равновесие и поворот.

Этот элемент отличается своей сложностью, ведь для него нужна очень хорошая растяжка и гибкость, натренированный вестибулярный аппарат, сильные мышцы. Поворот завораживает своей красотой и трудностью, очень интересно наблюдать, как гимнастки его исполняют.

Поворот отвёртка.

Элемент смотрится особо красиво у гимнасток с хорошей растяжкой. Создаётся впечатление, что гимнастка образует вокруг себя купол. Поворот отличается тем, что исполняется на низком реливе (почти на полной стопе), но правилами не запрещено крутить его на высоком полупальце, как делает это Лала Крамаренко.

Вытяжка с прямой ногой.

Этот элемент обычно делают юные гимнастки, так как оценивается он не очень высоко. Но от этого он не менее красивый. Длинные линии ног и рук, изящная складка — всё это делает из гимнастки тонкую струночку. Вытяжка подходит гимнасткам с хорошей гибкостью, поэтому маленькие девочки с лёгкостью делают её.

Низкое кольцо.

Существует как и равновесие, так и поворот (отвёртка в кольцо). Элемент довольно сложный, так как для него нужна отличная растяжка и сильные мышцы спины. Но оценивается высоко и выглядит потрясающе. Из-за согнутой до головы ноги шпагат гимнастки визуально увеличивается, поэтому тренеры очень любят добавлять этот элемент в упражнение растянутым гимнасткам.

Источник

Глава 13 УПРАЖНЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Отличительной особенностью упражнений художественной гимнастики является танцевальность движений, использование музыки, различного рода манипуляций предметами.

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАЖНЕНИЙ

В зависимости от степени трудности средства художественной гимнастики условно подразделяются на два вида: подготовительные и основные упражнения. К первой группе относятся:

— разновидности ходьбы, бега, подскоков;

— движения с расслаблением;

Во вторую группу движений (основных) входят те виды, освоение которых связано с относительно длительным формированием

7—1760 177

— упражнения без предмета (волны, взмахи, равновесия, повороты, прыжки);

— упражнения с предметами (лента, обруч, булавы, скакалки,

— соединения и комбинации упражнений без предмета и с предметами (индивидуальные, групповые, произвольные, обязательные, учебные, классификационные).

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Разновидности ходьбы и бега, подскоки. Применение данных упражнений способствует развитию силы мышц ног, воспитанию выносливости, формированию правильной осанки. Наиболее часто используются следующие виды ходьбы: ходьба на полупальцах, на пятках, в полуприседе, острый шаг (выполняется перекатом с носка на всю стопу), пружинный шаг (выполняется с резким подъемом на полупальцы после небольшого приседа), высокий шаг (высоко поднимая колени), выпадами. Бег отличается наличием фазы полета. Многие разновидности бега являются аналогами шагов и сохраняют соответствующие терминологические определения. Например, острый бег, пружинный бег, высокий бег. Среди разновидностей бега часто применяются бег на носках с продвижением вперед, назад, на месте, с поворотами, бег со сменой ног впереди, сгибая ноги назад. Применение на занятиях различных видов бега, подскоков позволяет повысить воздействие на кардиореспиратор-ную систему занимающихся.

Движения с расслаблением. В зависимости от количества групп мышц, охваченных расслаблением, различают: общее расслабление (расслаблено все тело или более двух третей его), местное (расслаблены отдельные группы мышц). По степени достигнутой расслабленности упражнения делят на следующие виды: полное, неполное, частичное.

Обучение упражнениям на расслабление проходит три этапа. На первом обучают расслабляться после напряжения требуемых мышц до отказа. На втором — расслаблять отдельные части тела «падением», «размахиванием», «вибрацией». На третьем этапе осваивают умение произвольно расслаблять отдельные мышцы, группы

ОРУ. Данная группа движений в занятиях художественной гимнастикой приобретает специфическую особенность, а именно: слитность, округлость, волнообразность, пружинность, целостность. Например, махи руками выполняются плавными движениями, руки при этом сохраняют округлость. Наклоны туловища сочетаются с «отставанием» от движения головы, рук, т е. исполняются «стеканием». Резкие махи ногами, наклоны туловища часто выполняются пружинными движениями.

Упражнения такого типа более свойственны моторике женского организма. Они вызывают определенные благоприятные сдвиги в

физиологических функциях организма занимающихся. Различный режим мышечной работы (уступающий, преодолевающий, баллистического типа) способствует успешному развитию опорно-двигательного аппарата.

Многие ОРУ выполняются в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа на животе, в стойке на коленях, в седах.

Помимо упражнений динамического характера в художественной гимнастике применяются и статические: наклоны в седе, лежа на спине, ноги за голову и др.

Элементы танцев. В художественной гимнастике широко используются элементы классического танца. К ним относятся следующие простейшие движения: полуприседы, приседы, выставление ноги на носок, малые махи, резкие сгибания, плавные сгибания с полуприседом на опорной ноге, круговые движения ногой по полу, по воздуху, махи, поднимание ног и др. Выполнение перечисленных упражнений может облегчаться исключением выворотных позиций ног и заменой их свободными, в которых стопы развернуты под углом 130—150°. Упражнения выполняются у опоры: лицом к опоре, держась обеими руками, боком, держась одной рукой (левой, затем правой) , а также на середине зала.

Помимо элементов классического танца широко используются элементы бальных танцев: вальс, мазурка, полька, галоп, танго, фокстрот, самба, ча-ча-ча и др. Последнее десятилетие характеризуется появлением ритмических танцев — «диско», которые благодаря своей динамичности, спортивности, простоте движений получили широкое распространение среди молодежи

В занятиях применяются и элементы народных танцев: русских, украинских, молдавских, цыганских и пр.

УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТА

Волны и взмахи. В волнах и взмахах проявляется способность занимающихся к слитности движения, смене напряжений и расслаблений мышечного аппарата. Наибольшая трудность возникает при выполнении целостных волн: прямых, обратных, боковых. В исполнении целостных волн принимают участие вее звенья тела. При этом движения туловища, рук, кистей подчиняются волнообразной координации, т. е. последовательному егибанию и разгибанию в суставах. Для прямой волны характерна «закрытая» в начале волны голова и округлая спина. Движение выполняется последовательным разгибанием в коленных суставах, после чего включаются таз, поясница, грудной отдел туловища, плечи, голова и руки. Обратная волна начинается движением верхних звеньев тела (наклоном назад), затем в движение включаются нижние отделы кинематической цепи, после чего прогнутое положение сменяется округлым (закрытым). Для боковой волны характерны пружинные движения ногами, небольшой наклон туловища в сторону и круговые движения таза во фронтальной плоскости. Волны могут исполняться в стойке на двух ногах, в стойке на одной с передачей тела с одной ноги на другую.

1. В упоре на коленях прогнуться в поясничном отделе позвоночника, затем скруглить спину.

2. Из седа на пятках «проползание» вперед в упор лежа на бедрах.

3. Волна туловищем в седе на пятках, руки за спиной.

4. То же, что упр. 3, но поднимаясь в стойку на коленях.

5. Из о.с. лицом к опоре оттянуться от опоры и выполнить

6. То же, что упр. 5, но из круглого приседа на полупальцах.

7. И. п. — боком к опоре, круглый полуприсед, правая (левая) впереди на носке, рука вперед-кверху. Волна вперед, тяжесть тела передается с опорнсй ноги на свободную, рука опускается до положения назад-книзу.

8. Основные формы волн вперед: из круглого полуприседа на двух ногах, из круглого полуприседа на одной, другая впереди на носке (исполняется на середине зала).

9. Обратная волна: лицом к опоре, боком к опоре, на середине

10. Боковая волна: лицом к опоре с передачей тяжести с одной

ноги на другую, лицом к опоре на двух ногах, боком к опоре в стой

ке на двух ногах, на середине зала.

Взмахи, как более сложная форма движений, изучаются после освоения волн, в той же методической последовательности.

Равновесия. Наиболее просты в исполнении равновесия на двух ногах. Значительно сложнее равновесия на одной ноге, требующие специальной тренировки. Исходной базой для изучения равновесий на одной ноге являются:

1. Достаточная гибкость в суставах, особенно в тазобедренном

2. Оптимальный уровень развития силы мышц ног и туловища.

3. Умение точно выполнять равновесия на двух ногах: на всей стопе е различными положениями рук, на полупальцах и пр.

4. Владение основными движениями классического танца у опоры и на середине зала (полуприседы, приседы, выставление ноги

Вначале изучаются простые формы движений — вертикальные равновесия нога вперед, в сторону, назад, у опоры (лицом, боком, спиной), на середине зала. По мере освоения вертикальных равновесий приступают к изучению сложных форм, а именно: переднего,

бокового, заднего и др.

Повороты. Наиболее распространены повороты на двух ногах: приставлением, переступанием, скрестные, которые исполняются на месте, с продвижением по диагонали, дуге. Технически значительно сложнее повороты на одной ноге. Освоение поворотов на двух

ногах не представляет большой сложности. Выполнение поворотов на одной ноге требует от занимающихся хорошей координации движений, точности действий, уверенной ориентировки в пространстве. Исходной базой для освоения поворотов являются: умение выполнять равновесия на двух ногах, вертикальные равновесия на одной, повороты на двух ногах.

1. Имитация работы рук в стойке на двух ногах, на одной, с подъемом на полупальцы.

2. Лицом к опоре из стойки ноги врозь поворот на одной ноге на 360°, то же из выпада.

3. Боком к опоре поворот на 180°, затем на 360°.

4. На середине зала повороты на 180°, затем на 360° и более.

Прыжки. Прыжки в художественной гимнастике являются эффективным средством развития силы, выносливости, координации движений. Прыжки содержат в себе общие структурно-технические действия, позволяющие выделить несколько характерных стадий: первая — подготовительная (разбег, наскок с замахом, амортизация), вторая — основная (отталкивание и отрыв от опоры), третья — стадия реализации (принятие и фиксация позы), четвертая — завершающая стадия (изготовка к приземлению), амортизация и переход к последующим действиям.

Обучению прыжкам предшествует освоение элементов классического танца, разновидностей ходьбы, бега, подскоков, ОРУ. Следующий этап — освоение базовых элементов: прыжков на двух, со сменой ног, на одгой ноге. Лишь после создания «прыжковой» базы приступают к изучению различного рода прыжков, методика обучения которых зависит от технической особенности каждого.

УПРАЖНЕНИЯ С ПРЕДМЕТОМ

Выполнение упражнений с предметами придает большую эмоциональность и насыщенность занятиям. Они позволяют развивать подвижность лучезапястного, локтевого, плечевого суставов, развивать силу мелких групп мышц плечевого пояса, совершенствовать координацию движений.

Классификация основных движений с предметами представлена в табл. 4.

Наиболее характерными структурными движениями являются броски, махи, круги и каты. При выполнении упражнений в парах, тройках, в групповых комбинациях помимо приведенных движений возможны передачи, переброски, перекаты предмета друг другу.

Для упражнений с мячом характерна мягкость движений, округлость форм, слитность и плавность перехода от одного движения к другому. В упражнении с мячом исключается жесткий захват предмета, поэтому все приемы мяча сопровождаются выраженной фазой амортизации, пальцы кисти, удерживающей мяч, при этом сомкнуты.

При выполнении бросков обращается внимание на согласован-

|

|

|

ную работу ног и активное маховое движение рукой. Ловля осуществляется с ярко обозначенной фазой амортизации, выражающейся в полуприседе и проводке рукой по направлению падения мяча.

|

На занятиях художественной гимнастикой используются резиновые мячи диаметром 15—18 см, атакже 20 см.

Упражнениясо скакалкойспособствуют развитию скоростно-силовых качеств, выносливости. Скакалка — мягкий предмет, что определяет специфику работы с ней. Возможно применение веревочной скакалки, что позволяет выполнять броски, различного рода переводы. Необходимый размер скакалки определяется следующим образом: в стойке ноги врозь скакалка натягивается до подмышечных впадин (рис. 174). Наиболее характерными движениями со скакалкой являются прыжки через нее. Вращение скакалки осуществляется кистями рук при относительно жест-коп фиксации в локтевых суставах. Для снижения

В2

скорости вращения скакалки при прыжках с промежуточным подскоком, при выполнении прыжков через сложенную вдвое, втрое скакалку радиус вращения увеличивается за счет включения в ра-

боту плечевых суставов.

|

Упражнения с обручемши

роко используются на занятиях

гимнастикой. Применяются

пластмассовые или деревянные обручи диаметром 80—90 см, толщиной 0,8—1,2 см. При занятиях с детьми могут быть использованы обручи меньшего размера.

Благодаря большому разнообразию движений с этим пред-

|

|

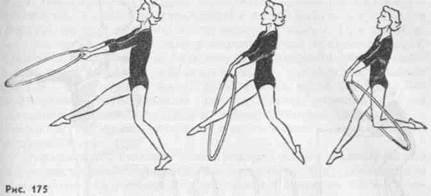

метом возможно целенаправленно развивать физические качества, воспитывать точность двигательных действий, подвижность влучеза-пястных, плечевых суставах. Одним из важных технических приемов владения обручем является правильный хват. Маховые движения, вращения обруча, как скакалки, выполняются в жестком хвате (рис. 175). Свободный хват применяется при различного рода вращениях обруча на руке (рис. 176). Обе формы хвата технически связаны.

Упражнения с лентой доступны различным контингентам занимающихся. Лента — традиционный предмет художественной гимнастики. Длина ленты — 5 м, длина палочки — 50—60 см, ширина ленты — 2,5 см. Для начинающих рекомендуется 3-метровая лента. С целью сохранения колебательного движения по всей ленте предмет утяжеляют за счет дополнительного слоя ленты у места прикрепления палочки и подкрахмаливания. Ленту прикрепляют к палочке (бамбуковой) с помощью шнура и металличе-

ских колец (рис. 177). Лента как предмет отличается малой автономностью. Усложнение упражнений с лентой происходит главным образом за счет движений самой исполнительницы. При выполнении движений с лентой важное значение имеет правильный хват. Палочку свободно держат большим, указательным и средним пальцами, конец ее слегка упирается в ладонь у основания большого пальца. Указательный палец располагается вдоль палочки. Непрерывными колебательными или круговыми движениями руки выполняются большие, средние, малые единичные махи, круги, а также многократные малые махи и круги в форме змеек (рис. 178) и спиралей (рис. 179).

Упражнения с булавами* лишь недавно стали культивироваться в художественной гимнастике. Они пришли на смену упражнениям с вымпелами. Особенностью упражнений с булавами является необходимость одновременно манипулировать двумя предметами. Фактура предмета позволяет выполнять различные по форме движения. Наиболее характерными являются махи и круги (большие, средние, малые), мельницы, которые представляют собой последовательные малые круги, выполняемые в различных плоскостях. Возможно выполнение различного рода бросков, жонглирование. Реже применяются каты булавами по полу, рукам, телу.

Помимо стандартных предметов, утвержденных Международной федерацией гимнастики, в массовой художественной гимнастике применяются нестандартные: шарф**, гимнастическая палка, флажки и др. При проведении занятий с женщинами особой популярностью пользуется шарф, который подчеркивает слитность, мягкость движений без предмета, в то же время придает им динамичность. Для упражнений с шарфом характерны махи, круги и броски. Различные способы удержания шарфа разнообразят и усложняют работу с ним. Наиболее характерными являются хваты за узкий край двумя руками, за широкий край двумя руками, одной рукой за угол, за собранный узкий край.

Обучение упражнениям с предметами. Освоение упражнений с предметами начинается с обучения элементам «школы». Простейшие из них — это хваты, переводы, махи, передачи. Затем приступают к освоению вращений (обручем, скакалкой, булавами) в лицевой, боковой, горизонтальной плоскостях.

Более сложными базовыми навыками владения предметами являются броски и ловля. Освоение этих элементов следует начинать с освоения навыка ловли, которая встречается как при выраженных бросковых движениях, так и при катах, передачах и т. п. Осваивать навык ловли в жесткий хват рекомендуется с применением дополнительных предметов, в частности теннисного мяча после отбива о пол, стенку, броска преподавателем, партнером. Постепенно задания усложняются — осваивается ловля во вращении, за спиной, за головой и др.

* Булава — бутылкообразное тело, изготовленное из дерева. ** Шарф изготавливается из любой легкой ткани. Его длина 2 м, ширина 0,75—1 м.

3. Для выполнения гимнастических упражнений характерен «гимнастический стиль». Его определяют особая осанка (приподнятая голова, развернутые плечи, прямое туловище), сохранение прямого положения ног и оттянутых носков для большинства движений. Формирование такого стиля ■— процесс длительный. Его лучше формировать на фоне изучения простых гимнастических упражнений, а также в процессе занятий основной гимнастикой и хореографией.

4. Выполнение целого ряда гимнастических упражнений связано с определенным риском. В связи с этим ученик может проявить боязнь, нерешительность или вообще отказаться от выполнения движения. Такая защитная реакция может быть связана с недостаточной готовностью ученика к освоению движения (технической, психологической). Кроме того, это может быть результатом прошлых сильных переживаний или травматических повреждений при ударах и падениях. Такие трудности обычны при разучивании сложнокоординационных движений.

Проявление у учеников защитных рефлексов в подобных ситуациях может затормозить формирование двигательного навыка, привести к ошибкам и неточностям в исполнении движения, закрепить неправильные технические действия. В связи с этим необходимы меры безопасности обучения и специальная психологическая подготовка ученика.

5. Для успешного разучивания гимнастического упражнения

важно определить соответствие возможностей ученика и сложности

движения. Абсолютную степень сложности гимнастического упраж

нения определить трудно. Поэтому на практике, для того чтобы

определить, можно ли обучать упражнению, выполняется специаль

ная детальная оценка (изучение) потенциальных возможностей

ученика и технических особенностей упражнения. Определение

соответствия «ученик — движение» важно для каждого конкрет

ного случая обучения новому упражнению.

Источник