Художественная гимнастика: история возникновения и развития

Художественная гимнастика – это сложнокоординационный спорт, он заключается в развитии координационных способностей. Гимнастика представляет исполнение разнообразных хореографических и полу-акробатических элементов на ковре под музыку для художественной гимнастики. Кроме физических данных, таких как выворотность, гибкость и растяжка, спортсменки должны быть владельцами сильного характера, кроме того, немаловажным выступает соревновательный дух участниц.

Зарождение данного спорта началось только в начале 19 века, поэтому художественная гимнастика считается одним из самых молодых видов спорта в мире. Однако за период развития гимнастика сильно видоизменилась и усложнилась.

История возникновения

Гимнастика, история которой началась в 19 веке, формировалась в течение долгого времени и продолжает видоизменяться.

История возникновения гимнастики начинает свой путь в Париже благодаря ученому Жоржу Демени. Он аргументировал использование элементов, которые в будущем стали основой гимнастики. Такие элементы как упражнения со спортивным инвентарем, элементы на растягивание мышц, хореографические шаги и т. д.

Следующим этапом зарождения гимнастики считается разработка французского ученого Дельмарта теории о навыке выразительного движения. В ней он доказал, что воспроизведение определенных движений может вызывать установленные эмоции у человека.

Ключевым событием в истории возникновения гимнастики можно назвать создание Айседорой Дункан ее знаменитого свободного танца. Он состоял в отказе от классики в пользу импровизации.

Интересный факт, что именно в нашей стране произошло окончательное становление художественной гимнастики как вида спорта. В 1913 году под влиянием вышеперечисленных факторов была открыта первая школа художественного движения.

Олимпийская история

Ключевой момент произошел в 1980 году, когда МОК решил включить художественную гимнастику в Олимпийские виды спорта. Гимнастика в истории Олимпиады берет свое начало в 1984 году в Америке. Первой высшую награду по гимнастике получила спортсменка из Канады. Советские гимнастки могли бы составить ей конкуренцию, но по политическим причинам СССР не принимали участие в чемпионате. Тем не менее уже на следующей олимпиаде золотая награда досталась спортсменке из Союза Марине Лобач.

Художественная гимнастика в СССР

Историю художественной гимнастики в Советском Союзе часто подразделяют на 2 периода. Первый отрезок времени длился с 1947 по 1963. В представленный момент времени советская гимнастика формировалась как вид спорта, а также с его помощью происходило физическое воспитание населения. Первые турниры по художественной гимнастике проходили в г. Тбилиси в форме смотров. Вслед за тем в 1949 году состоялся первый чемпионат мира по гимнастике.

Гимнастика в СССР приобрела свежий виток развития после введения спортивной квалификации, которая была изобретена в 1950 году. Подразделение гимнасток по разрядам и введение нормативов имело большое значение в техническом развитии спорта. После этого в 1954 году были внедрены нормы для программы Мастеров спорта, что значительно увеличило шансы на успех у отечественных спортсменок.

Второй период берет свое начало в 1963 году. Данный период возник с создания технической комиссии. Благодаря этому спортсменки получают возможность участия в международных соревнованиях. В 1967 году происходит появление групповых упражнений по художественной гимнастике.

Гимнастика зарабатывает все большую известность в мире, после чего в 1980 году художественную гимнастику включают в программу Олимпийских Игр.

В 1985 году в Японии на Кубке Мира впервые выступила команда, состоящая из мужчин. Общественность всего мира была в шоке, никто не представлял какая бывает гимнастика. Однакояпонские зрители были в восторге.

Развитие художественной гимнастики в России

В новую эпоху Россия пришла с новыми тенденциями в художественной гимнастике. Международная Федерация Гимнастики в 21 веке уже три раза изменяла бальную шкалу оценивания художественной гимнастики. Последний раз Федерация гимнастики вводила изменения в правила судейства в художественной гимнастике в 2005 году, когда для снижения субъективного мнения была введена шкала оценивания в разрезе 20 баллов. В оценке участвуют 3 бригады судей.

Как и другие виды спорта, гимнастика подвержена допинговым скандалам. Однако в отличие от других гимнастки принимают препараты не для наращивания мышечной массы, а для похудения. Одним из самых громких скандалов в современной истории является скандал с Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной. Их наказание состояло в дисквалификации на 2 года, кроме того они обязаны были постоянно в течение года проходить тесты на допинг.

Каждый год в последнюю субботу октября в мире празднуется день гимнастики. Современная история гимнастики в России характеризуется победами наших спортсменок. На сегодняшний день в России среди гимнасток очень жесткая конкуренция. Спортсменки уверены, что победитель получает все.

Существует даже фильм с аналогичным названием. В нем повествуют о второй стороне золотой медали: о титаническом труде спортсменок. «Победитель получает все» — это кинокартина, показывающая то, как в мире гимнастики нарастает напряжение в связи с постоянным лидерством Российской команды. Как несмотря ни на что юные спортсменки показывают мастерство на ковре и завоевывают высшие титулы. Огромная заслуга в этом принадлежит Ирине Винер-Усмановой, она знает все о художественной гимнастике.

В гимнастике многое зависит от таланта тренера. Только опытный и тренер сможет поставить упражнение так, чтобы все преимущества спортсменки были приукрашены, а изъяны скрыты. Недаром даже в гимне художественной гимнастики упоминается:

«Заслуженный тренер немного суров,

Но пусть не терзают сомнения.»

Кстати, одно из самых знаменитых имен в истории развития художественной гимнастики в России – это Ирина Винер-Усманова. Это имя опытного тренера, ученицы которого постоянно являются фаворитами всех международных соревнований.

Ирина Винер постоянно находится в поиске новых талантов. С этой целью она патронирует открытый конкурс «Путь к пьедесталу». Участницы данных соревнований имеют возможность пройти тренировку с лучшими тренерами России и показать свой талант самой Ирине Винер.

Известные гимнастки

О художественной гимнастике сегодня знает практически каждый гражданин России. В нашей стране это один из самых популярных видов спорта. Гимнастки, которые добиваются определенных успехов всегда на слуху у людей. Кроме того, после окончания спортивной карьеры многие из них добиваются немалых высот и в других сферах деятельности.

Самой именитой гимнасткой в России является Алина Кабаева. Особо зрителей восхищали выступления Алины с булавами и обручем. После завершения спортивной карьеры Алина добилась хороших результатов в политической карьере общественной жизни и в бизнесе.

Известной во всем мире является гимнастка Евгения Канаева, именно ей впервые удалось завоевать титул Олимпийской чемпионки два раза. После завершения спортивной карьеры Евгения полностью окунулась в семейную жизнь.

Одной из самых популярных гимнасток в наше время является Ляйсан Утяшева. Шестикратная Чемпионка Европы за время спортивной карьеры одержала немало оглушительных побед. После полученной в 2002 году травмы ушла из большого спорта и стала осваивать сферу телеведущей. Также, она является постановщицей и идейным вдохновителем нескольких танцевальных шоу, автором автобиографичной книги, любящей женой и заботливой мамой двоих детей.

Относительно недавно стала известной еще одна именитая гимнастка Маргарита Мамун, завоевавшая золото на Олимпийских играх в 2016 году. Сегодня открываются новые звезды в художественной гимнастике, среди них выделяются Александра Солдатова, а также Дина и Арина Аверины.

Гимнастика не перестает развиваться и дарить нам свежие лица среди спортсменов нашей страны. Это по-настоящему Российский вид спорта и наши спортсменки доказывают это год за годом. На каждом чемпионате внимание зрителей приковано к нашим гимнасткам. Никто, кроме них, не может даже представить то эмоциональное напряжение, когда вся страна искренне верит в твою победу, а соперники надеются на проигрыш.

Гимнастика прошла длинный и тяжелый путь от «свободного танца» Дункан и теории Дельманта к серьезному и тяжелому спорту. Правила гимнастики постоянно переписывались и терпели изменения. Тенденция в нововведениях точно прослеживалась, и это была постоянная тенденция на усложнение. По большей части, элементов высокой трудности постоянно становится все больше.

В этом есть заслуга и наших спортсменок. Несколько элементов в гимнастике даже названы в честь наших спортсменок. Таким образом, в честь Ляйсан Утяшевой названы 4 элемента. Немаловажным считается вклад Алины Кабаевой, она выступает за рост количества сложных элементов для повышения зрелищности спорта. Также, она борется за увеличение комплекта наград, который разыгрывается на Олимпиадах.

Источник

История гимнастики. Часть первая.

«Гимнастика». Это слово ежедневно входит в наше жилье вместе с утренними физическими упражнениями; мы слышим его на уроках физкультуры в школе и вузе; оно значится в режиме санаториев и больниц, армейских частей и флотских экипажей; его мы читаем на афишах крупнейших спортивных соревнований. Ни одни Олимпийские игры не обходятся без гимнастики. «Гимнастика» — слово не новое: оно было известно еще 2 500 лет тому назад. Этот термин появился в Древней Греции в V веке до нашей эры. Произошел он от греческого слова «гимнос», что значит «обнаженный», (в ту пору юноши занимались физическими упражнениями в обнаженном виде). Тогда под этим термином понимали весь комплекс физических упражнений, применявшийся с образовательной целью, а позднее и с лечебной целью.

Такое положение в физическом воспитании сохранялось фактически до XIX века, когда стали постепенно складываться национальные системы гимнастики (немецкая, французская, шведская и др.), вобравшие в себя такие средства, которые характерны для современной гимнастики.

Физические упражнения современной гимнастики имеют гораздо более древнюю историю, нежели сам термин «гимнастика». Как свидетельствуют памятники культуры прошлого, некоторые гимнастические упражнения были известны еще за 3 тысячи лет до нашей эры.

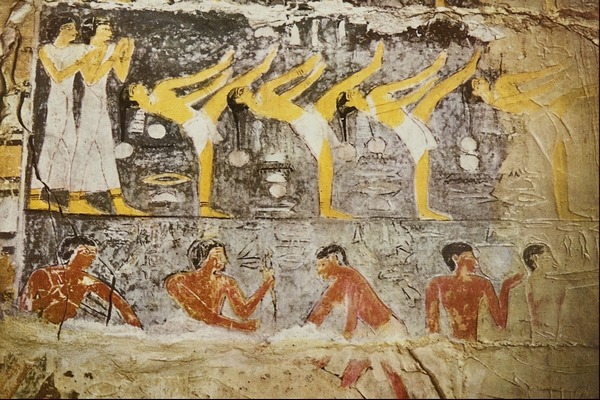

Среди памятников древнеегипетской стенной живописи, относящейся к тому периоду, можно найти изображения стоек на голове, переворотов прогнувшись, исполнявшихся одним гимнастом или вдвоем, мостов, стоек, демонстрировавшихся не только акробатами, но и танцовщицами.

Весьма примечательны памятники крито-микенской культуры, дошедшие до наших дней: на камнях и печатях можно встретить изображения девушки и юноши, которые, взявшись за рога быка, делают переворот над его головой и становятся на спину, после чего прыгают на землю. Эти упражнения обычно проделывались целой группой молодых людей по очереди. Таким образом, прародители гимнастов упражнялись на живых снарядах. Интересно, что родоначальниками игр с быками были женщины и лишь позднее в эти игры стали включаться мужчины.

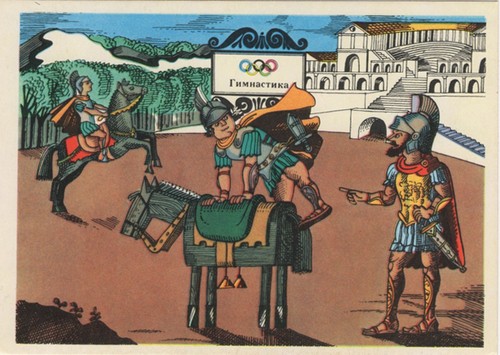

Другим живым снарядом явился конь, на котором всадники, совершенствуя свое искусство верховой езды, упражнялись в вольтижировке, или, как говорят на Востоке, джигитовке. Понимая, что живой конь не очень удобная опора для обучения джигитовке, наши предки стали пользоваться деревянной моделью коня. Эта модель была уже хорошо известна в Древнем Риме. Флавий Вегеций — римский историк, написавший в 384—395 годах пять книг по военному делу, указывал, что не только молодые воины, но и подготовленные солдаты должны были постоянно и тщательно упражняться на деревянном коне, выполняя довольно обширную программу. (Наверное, для людей прошлого подобные упражнения заменяли, в том числе современные ортопедические матрасы, цены на которые весьма велики).

Появление деревянного коня и его широкое распространение в качестве снаряда для специальных упражнений легко объяснимо тем, что конница уже в древние времена являлась необходимой частью любой армии. Воины обучались вольтижировке довольно тщательно вначале на деревянном, а затем и на живом коне, чтобы в случае необходимости применять эти навыки в боевой обстановке.

Упражнения в вольтижировке, имевшие непосредственно военно-прикладное значение в Древнем Риме, послужили основой для развития снарядовой гимнастики. Специальные упражнения на коне в эпоху средневековья не имели распространения, видимо, потому, что способы ведения войны в этот период требовали от наездника не столько ловкости, сколько силы. Закованному в броню и тяжело вооруженному рыцарю, сидевшему на коне тяжелой породы и также закрытом броней, не требовалось навыков вольтижировки. Все искусство рыцаря сводилось к умению крепко держаться с седле с высокой спинкой и заставлять лошадь делать несложные повороты во время единоборства всадников.

В дальнейшем, когда было изобретено огнестрельное оружие, которое привело к упадку рыцарскую систему военно-физического воспитания, военное дело снова предъявило повышенные требования к маневренности, подвижности всадников. Опять возникло и быстро совершенствовалось искусство вольтижировки. Всадники должны были специально изучать вольтижировку; появились специальные преподаватели, которые одновременно преподавали и фехтование.

Стали появляться книги по вольтижировке. Так, например, в 1657 году была издана книга амстердамца И. Пашена. Вольтижировка на деревянном коне по своему характеру и форме движений постепенно изменялась, приближаясь к той, которую мы видим в настоящее время.

Довольно сложный путь прошли и другие гимнастические снаряды, хотя их история и не так далеко ушла вглубь веков. Византийский писатель Никифор Григора (1295— 1360) описал в своей книге группу канатных плясунов, выполнявших на туго натянутом горизонтальном канате не только различные упражнения в равновесии, но и такие упражнения, которые выполняются на перекладине, в том числе большие обороты. Это, пожалуй, первое упоминание о столь популярном в наше время элементе упражнений на перекладине.

В эпоху средневековья профессиональные акробаты употребляли длинные шесты для исполнения на них различных трюков как статического, так и динамического характера. Перекладина как гимнастический снаряд описана и французским гуманистом Франсуа Рабле. В своей книге «Гаргантюа и Пантагрюэль», вышедшей в свет в 1535 году, автор, рассказывая о своем герое — великане Гаргантюа, отмечает, что он был хорошим гимнастом и упражнялся на огромной перекладине, укрепленной между двумя деревьями.

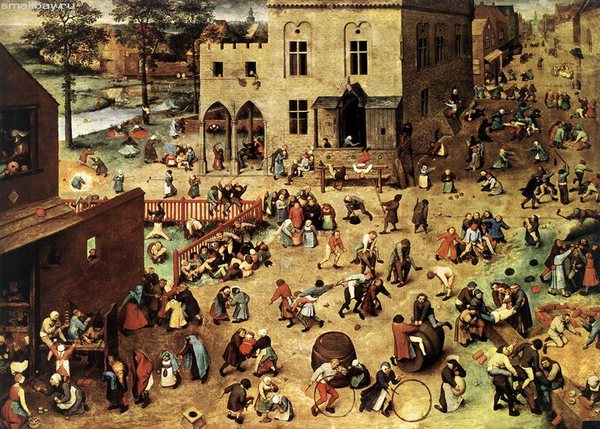

Последующим свидетельством существования перекладины как гимнастического снаряда в XVI веке служит картина голландского художника П. Брейгеля (старшего). На ней можно увидеть детей, занимающихся на низком толстом бревне. Их упражнения напоминают к какой-то мере современные упражнения на перекладине.

Один из создателей немецкой системы гимнастики, И. Гутс-Мутс, в своей книге «Гимнастика для юношества« (1793 г.) писал, что лазанье по деревьям является вершиной гимнастического искусства, и предлагал для овладения этим искусством особые снаряды: канат, натянутый горизонтально между деревьями; канат, натянутый наклонно; бревно или шест, расположенные наклонно между двумя опорами. На этих снарядах юноши выполняли простые висы, висы на подколенках, передвижение на руках и другие элементы снарядовой гимнастики.

Таким образом, упражнения на перекладине возникли фактически как подготовительные к овладению способами лазанья по деревьям. Этой же цели служил и специальный городок, описанный И. Гутс-Мутсом в 1817 году.

Изобретателем перекладины в том примерно виде, как она выглядит в настоящее время, считают Ф. Яна (Германия), положившего начало снарядовой гимнастике в целом; на его площадке под Берлином в 1811 году уже имелась настоящая перекладина. Она представляла собой деревянный шест диаметром 5—5,5 см, закрепленный горизонтально на такой высоте, что на нем можно было раскачиваться, не дотрагиваясь ногами до земли.

Конечно, перекладина столь большого диаметра не пружинила, и многого делать на ней нельзя было; тем не менее, идея оказалась очень перспективной. Ученик Ф. Яна — Э. Эйзелен продолжал придумывать интересные упражнения на этом снаряде. Одно из основных — подъем разгибом — изобрел в 1850 году Купце. Созданию большой массы элементов на перекладине, росту их трудности особенно способствовало то обстоятельство, что в середине позапрошлого века деревянная перекладина была заменена стальной. Небольшой диаметр и хорошая упругость позволили довольно быстро разработать большое количество самых разных упражнений на ней.

Следует напомнить, что еще в самом начале прошлого столетия выпускались по старой традиции перекладины, покрытые тонким слоем фанеры (ведь перекладина должна быть деревянной!). Однако этот слой быстро стирался и не столько помогал, сколько мешал гимнастам; поэтому уже в двадцатых годах стали изготовлять перекладины современного типа, то есть без фанерного покрытия.

В начале XIX века занятия на перекладине носили в известной мере характер соревнований, однако состязались не так, как теперь, то есть не в лучшем исполнении комбинаций, составляемых из большего количества разнообразных элементов, а в возможно большем количестве повторений одного и того же элемента. Лишь постепенно — по мере появления новых элементов — стали переходить к соревнованиям на лучшее выполнение целых комбинаций. Так как гимнасты придумывали элементы махового и силового характера, то на соревнованиях и праздниках обычно проделывали отдельно комбинации силовых элементов и отдельно маховых.

Источник