- История возникновения и развития гимнастики

- Существуют две теории происхождения термина «гимнастика»:

- История развития гимнастики в Европе

- Международная федерация гимнастики (IFG)

- Эволюция спортивной гимнастики: от табуретки до тройных сальто

- Опорный прыжок

- Бревно

- Разновысокие брусья

- Вольные упражнения

- История художественной гимнастики: первые соревнования, чемпионы мира, олимпийские чемпионы

- История развития

- Выразительная гимнастика Франсуа Дельсарта

- Ритмическая гимнастика Эмиля Жак-Далькроза

- Танцевальная гимнастика Жоржа Демени

- Свободный танец Айседоры Дункан

- Художественная гимнастика в СССР

- Высшая школа художественного движения

- Первые соревнования

- Развитие художественной гимнастики после Великой Отечественной войны

- Разработка правил, разрядов, нормативов

- Международные соревнования

- Чемпионат мира

История возникновения и развития гимнастики

Принято думать, что местом возникновения гимнастики является древняя Греция. Однако здесь речь скорее идет о сформированной древними греками концепции физического воспитания. Самостоятельные гимнастические элементы и комплексы появились задолго до н.э. Например, в Китае издавна уделяют особое внимание развитию равновесия, растяжки и силы. В древней Греции гимнастикой называли физическую культуру в целом. В нее входили борьба, атлетика, верховая езда, гиревой спорт, бег, плавание и т.д. Даже являясь соперниками в философских вопросах, Гомер и Платон сходились во мнение о том, что регулярные занятия и тренировки способствуют как физическому, так и умственному здоровью.

Существуют две теории происхождения термина «гимнастика»:

от «gymnazo» — тренировать;

- от «gumnos» — нагой. Доводы в этом случае заключаются в том, что греческие гимнасты выступали обнаженными.

Не всегда и не во всех культурах гимнастика считалась благом. Так первые христиане называли гимнастические упражнения сатанинским занятием. Они считали, что в этом случае человек создает себе культ тела и не развивается духовно. В 4 веке физическое воспитание с элементами гимнастики в Христианстве было под строгим запретом.

Древнеримская история возникновения гимнастики содержит информацию о прототипах современных спортивных снарядов. Подобие гимнастического коня римляне применяли для обучения навыкам езды верхом.

Новый виток интереса и повышенного внимания к гимнастике начинается в Европе по времена Ренессанса. Выдающиеся деятели того времени называют гимнастику великолепным средством для укрепления здоровья, духа и гармоничного развития человека.

В Европе интерес к гимнастике, как системе упражнений, появляется во времена Ренессанса.

С течением временем римляне разработали теорию гимнастики и описали основы европейского физического воспитания. Временем формирования первых элементов спортивной гимнастики в Европе можно считать 16-17 века. Именно тогда было очень модно заниматься «вольтижировкой». Это акробатические упражнения, сложные прыжки, лазания по канату, элементы на координацию и т.п.

История развития гимнастики в Европе

Германия стала родиной возникновения современной спортивной гимнастики. Немецкий педагог Фридрих Людвиг Ян в конце 18 — начале 19 веков разработал систему физического национального развития и основал первое в Европе спортивное гимнастическое сообщество. В начале 1800-х он основал первую школу гимнастики, а также в соавторстве со своим учеником Эрнстом Айзеленом издал книгу. В этой книге он называет физические занятия неотъемлемой частью общеобразовательного процесса и становления личности и приводит примеры и правила выполнения многих гимнастических упражнений. Примерно в это же время начинают проводиться первые соревнования гимнастов.

По примеру Германии другие европейские страны стали разрабатывать национальные системы не только общеобразовательного, но и физического образования. Общий набор гимнастических упражнений включал прыжки и элементы с использованием снарядов. Вольные выступления в те времена не признавались гимнастикой. Они вошли в гимнастическую систему гораздо позже.

Первыми последователями Германии стали Швеция, Французская Республика и Чехия. Постепенно подтягивались и другие страны.

Именно в шведской современной гимнастике впервые было уделено внимание вольным упражнения и соревнованиям. История гимнастики 19 века была отмечена явным противоборством между немецкой и шведской школами. Немцы предпочитали силовые элементы на гимнастических снарядах, шведы продвигали вольные выступления. В это время постоянно менялись требования к набору гимнастических элементов и правила их выполнения.

В середине 19 века появляются первые спортивные залы в помещениях, начинают проводиться первые официальные состязания. Гимнастика становится общепризнанным видом спорта. Начиная с середины 19 века не только в Европе, но и в Америке отмечается невероятный «гимнастический» ажиотаж.

Следующие 100 лет можно назвать гимнастической эрой. Изначально программа состязаний, требования к оценке и месту проведения очень сильно отличались от современных. В основном состязания проходили под открытым небом, очень сильно разнились размеры и вид снарядов, сборным разрешалось привозить и выступать на собственном «оборудовании».

В период до II мировой войны самые успешные спортсмены представляли Германию, Швецию, США, Чехословакию. Эру спорта в целом и гимнастики в частности прервала война.

В 50-х годах 20 века яркими выступлениями на соревнованиях выделялись японские гимнасты и представители Советского Союза. Спортсмены этих стран стремительно ворвались в гимнастическую элиту и оставили в ней значимый след. Невероятная Полина Астахова на трех олимпийских играх подряд взяла 5 золотых медалей. После раскола СССР сильные школы сохранились в Украине, Беларуси и России.

Международная федерация гимнастики (IFG)

В бельгийском Льеже в 1881 году состоялся конгресс, посвященный развитию спортивной гимнастки. Бельгиец Н. Куперус предложил создать Европейскую гимнастическую ассоциацию, призванную объединить Бельгию и соседей. Ассоциация разрабатывала требования и правила соревнований, принципы выставления оценок и т.п. С течением времени к ассоциации присоединились многие страны Европы, а в 1921 году – страны остального мира. Именно тогда она изменила название и стала именоваться Международной федерацией гимнастики.

Помимо Международной федерации существует Европейский гимнастический союз (UEG). Он был организован в 1982 году. Союз проводит независимые Чемпионаты Европы.

Штаб-квартира Союза, объединяющего 46 стран, находится в Лозанне. UEG организовывает чемпионаты Европы, фестивали и другие мероприятия.

Ни одни летние Олимпийские игры не обходятся без гимнастических дисциплин. Современную гимнастику по праву называются одним из самых зрелищных и захватывающих видов спорта.

Источник

Эволюция спортивной гимнастики: от табуретки до тройных сальто

Прошедшую неделю весь мир затаив дыхание наблюдал за состязаниями по спортивной гимнастике среди женщин. Что они вытворяли! Порой казалось, что на такое человеческое тело просто не способно. Но требования к спортсменам растут каждый год, и, возможно, на следующей Олимпиаде даже самые рисковые пируэты будут считаться обыденными. Потому что полвека назад и одно сальто считалось прорывом. Woman’s Day выяснил, как изменилась спортивная гимнастика за прошедшие 50 лет.

Опорный прыжок

За прошедшие полвека в опорных прыжках произошли наиболее разительные перемены. Во-первых, поменялся сам снаряд. Раньше гимнасты прыгали через коня, причем для мужчин он был расположен поперек (в длину), а для женщин – продольно (то есть боком к спортсменкам). Только в 2000 году коня заменили на специальный снаряд, который называется «язык» или «стол».

С конем, как понимаете, возможностей было меньше. В 60-е годы гимнастки могли продемонстрировать лишь переворот вперед. Верхом мастерства был поворот на 90 градусов. Глядя сейчас на легендарную Ларису Латынину, которая в 1956 году в Мельбурне взяла золото в этой категории, невольно улыбаешься. Кажется, ты и сам мог бы так прыгнуть, не будучи вообще никаким спортсменом. По большому счету она делает обычное колесо, просто с заскоком на коня.

Спустя десяток лет в прыжках гимнасты сильно продвинулись вперед. Стали делать упор на сальто. С 2000-х годов стали выполнять прыжок Юрченко с двумя пируэтами.

В 2004 году румынка Моника Рошу на Олимпиаде в Афинах выполнила прыжок Юрченко с 2,5 пируэтами назад, который тогда был настоящей сенсацией, сейчас же без него вряд ли можно претендовать на золотую медаль.

Симона Байлз, олимпийская чемпионка этого года, прекрасно выполнила этот прыжок. Она начала с рондата, а закончила прыжком Юрченко с двумя с половиной винтами. На сегодняшний день это одна из самых сильнейших комбинаций. Но немудрено, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями четвертного пируэта или 3,5 сальто.

Еще больше удивительных вещей читайте дальше!

Бревно

Упражнения на бревне за прошедшие 50 лет тоже претерпели немало изменений. Сам снаряд остался прежним: это горизонтальный брус длиной 5 метров и шириной 10 сантиметров, поставленный на высоте 125 сантиметров. Но бревно из чисто «балансового» снаряда, изобилующего равновесными позами и перемещениями на ногах, со временем превратилось в площадку, на которой выполняются различные трюки, на первое место вышла прыжковая акробатика.

В 50−60-х годах спортсменки помимо эффектных стоек могли похвастаться разве что медленными переворотами вперед и назад («перекидками») и реже – более быстрым переворотом боком, со сгибанием в тазобедренных суставах.

Наталья Кучинская, олимпийская чемпионка на бревне 1968 года, ввела в моду темповые перевороты. Она делала несколько прыжков на бревне, поворачивалась на 180 градусов на одной ноге в приседе (кстати, сейчас этот поворот считается визитной карточкой Симоны Байлз, его уже прозвали «пистолетом», только американская гимнастка поворачивается на 360 градусов), делала множество шпагатов, стойку на руках и в соскоке – сальто назад. Но голая техника в те времена не принесла бы медали. Наталья Кучинская покорила весь мир своей красотой и грацией. На летней Олимпиаде 1968 года ее даже прозвали «невестой Мехико». Сын президента страны предлагал юной спортсменке руку и сердце, но она отказалась.

Сейчас же выступления на бревне выглядят куда более динамичными. Теперь уж мало сесть на шпагат и красиво поулыбаться, грациозно пройтись по снаряду – это вам не подиум. Теперь нужно прыгать, как можно чаще, как можно выше, как можно более изобретательно. В программе голландской гимнастки Санне Веверс, ставшей олимпийской чемпионкой в Рио, даже нет секунд для передышки, настолько насыщенное выступление: рондат, фляк с винтом до опоры, сложнейший поворот на одной ноге, маховое сальто с поворотом в одну ногу и в связке второе маховое сальто, тройной поворот на одной ноге, еще один поворот на 360 с махом, фляк назад с пируэтом на 360 до опоры, соскок с махом вперед, сальто с вращением назад так называемый Авербах и поворот на 360. Возможно, эти термины вам ничего не говорят, но вы поняли одно: чем больше элементов, тем больше шансы на медаль.

Разновысокие брусья

Снаряд представляет собой две горизонтальные жерди, расположенные на разной высоте: верхняя на 241 см от земли, нижняя – на 161 см. Однако расстояние между ними менялось от десятилетия к десятилетию. В 50-х оно было крайне мало, из-за чего гимнастки были ограничены в движениях. В основном их комбинации состояли из простых подъемов, оборотов, перемахов малой амплитуды.

В конце 60-х годов расстояние между жердями несколько увеличили, изменили тип крепления жердей (появились растяжки, как на перекладине), что позволило добавить в программу сальто и различные перехода с жерди на жердь. Эти переходы представляют собой срывы из оборотов назад в висе согнувшись или из упора сзади, а более сложный вариант перехода с нижней жерди из оборота назад стоя дуга вперед в вис на верхнюю жердь, а в том числе и с поворотом на 180!

В общем, лучше сто раз увидеть, чем прочитать. Наша Полина Астахова, которую европейские СМИ обозвали прозвали «русской березкой» две Олимпиады подряд в 1960 и 1964 годах была лучшей в этой категории.

Но в последующие десятилетия был взят курс на внедрение «больших махов», чему неизбежно способствовало постепенное увеличение разрешенной ширины брусьев. При этом адаптированная «женская» техника сменялась вполне «мужской» манерой работы: гимнастки начали осваивать и большие обороты вперед (лицом наружу), «перелет Ткачева».

Все чаще и чаще спортсменки стали выполнять сальтовые движения: вначале стали исполняться сальто прогнувшись, затем двойное сальто и чуть позже – комбинированные. А наша олимпийская чемпионка Алия Мустафина в Рио сделала сальто вперед углом и еще два сальто назад с пируэтом на 540 градусов.

Вольные упражнения

Сложность комбинаций в вольных упражнениях нарастала медленно. В 50−60-х годах гимнасты делали практически одно и то же: несложные гимнастические элементы в сочетании с парочкой сальто. Обязательным пунктом считался шпагат на ковре. Лариса Латынина к этому добавляла еще четыре сальто назад.

На новый уровень женская гимнастика перешла только в 1976 году. Тогда советская гимнастка Нелли Ким впервые исполнила двойное сальто назад. Через год Елена Мухина уже прыгала двойное сальто назад в группировке с пируэтом. А к концу 70-х все спортсменки стремились выполнить два двойных сальто: в начале и в конце программы.

С 1992 года ввели новые правила: 90% программы должно состоять из связок различных пируэтов между собой. Однако после 1996-го эти правила слегка скорректировали: гимнастки обязаны включать в программу как элементы вперед, так и назад, как двойные сальто, так и пируэты, как отдельные элементы, так и связки сальто между собой. В это время двойной бланш с пируэтом, который сейчас все так хвалят в исполнении олимпийской чемпионки Симоны Байлз, был в порядке вещей. Просто после 2006 года вольные упражнения ушли немного в другую сторону, так что гимнасты 2000-х не могли похвастаться очень сложными трюками.

Сейчас же опять гимнасты стараются удивлять сложными прыжками. Двойной бланш с пируэтом покажет любая спортсменка, претендующая на медаль. Симона делает его назад, да еще и на сумасшедшей высоте, добавим сюда ее коронный пистолет с поворотом на 360 градусов, ее именной элемент двойной бланш назад с половиной пируэта во втором сальто, двойное сальто назад с двумя винтами, прыжок шпагат с поворотом на 360 и концовочку рондат фляк двойное сальто назад с пируэтом – и вот вам формула олимпийского золота. Страшно представить, на что должны пойти гимнасты, чтобы удивить судей на следующей Олимпиаде.

«Конечно, гимнастика 60-х годов и нынешняя – это небо и земля, – поделилась своими мыслями с Woman’s Day двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Гавриловна Иванова. – Но спорт не был бы таким интересным и захватывающим, если бы он стоял на месте. Да, мы в свое время прыгали одно сальто, сегодня все прыгают как минимум два. А я помню, будучи маленькой девочкой, смотрела выступления гимнасток 50-х годов, так они на бревно залезали с табуретки! Мы так с девочками искренне смеялись! Все меняется, развивается, и не было бы их заслуг, не было бы наших достижений, все идет по нарастающей. А самое главное, что я вам скажу, те страсти, эмоции, переживания, которые одолевают спортсмена перед выступлением, что тогда, что сейчас остались прежними!»

Источник

История художественной гимнастики: первые соревнования, чемпионы мира, олимпийские чемпионы

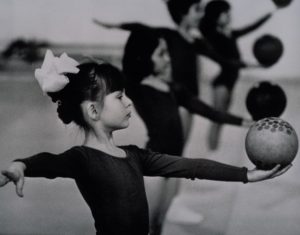

Каждое выступление гимнасток становится настоящим представлением, зрелищным, интересным, притягивающим взгляд. Грациозные девушки изящно сочетают в соревновательной программе гимнастические и танцевальные упражнения с предметами и без. Упражнения с булавой, лентой, мячом, обручем смотрятся невероятно красиво. Художественная гимнастика появилась как вид спорта сравнительно недавно, но заслуженно пользуется популярностью у зрителей и является олимпийским видом спорта.

История развития

В античном обществе женская красота считалась несовершенной, если девушка не умела грациозно двигаться, в совершенстве владеть телом. Во все периоды истории человечества люди при помощи танца выражали свои эмоции. Движения, музыкальное сопровождение менялось в танцах от эпохи к эпохе. Появлялись танцевальные и театральные студии. В конце XIX — начале XX века большой вклад в создание особой техники выражения чувств и мыслей посредством движений человеческого тела внесли Франсуа Дельсарта, Айседора Дункан, Жорж Демени, Эмиль Жак-Далькроз.

Выразительная гимнастика Франсуа Дельсарта

Франсуа Дельсарт (11 ноября 1811 года — 20 июля 1871 года, Париж) — французский певец, вокальный педагог и теоретик сценического искусства.

Когда в бедной французской семье на окраине Парижа родился сын, никто и предположить не мог, что через какое-то время он будет беседовать об искусстве с королем Луи Филиппом I, преподавать сценическое искусство Рашель и Паске, создаст собственную систему, основанную на науке, философии и искусстве.

Одаренный от природы хорошими вокальными данными Франсуа выступает на сцене Комической оперы. Но радует своим исполнением зрителей совсем не долго. Через несколько лет певец теряет голос. Вращение в среде актеров и танцовщиков подтолкнуло Франсуа на создание студии выразительной гимнастики. Суть нового направления заключалось в том, чтобы при помощи жестов под музыку придать смысловой эмоциональный окрас танцам.

Франсуа был теоретиком и все свои наблюдения за мимикой и жестикуляцией людей в различных эмоциональных состояниях систематизирует в таблице жестов. Дельсарт считает, что для определенной эмоции соответствует определенное положение тела, головы, рук, выражение лица. Наработанный материал Франсуа применяет и в практике.

В Париже он ведет курсы, на которые приходят знаменитые актеры, чтобы совершенствовать пластику, выразительность, драматическое искусство. Педагог учит артистов вкладывать в каждое движение определенный смысл и значение, а не просто поднимать голову, наклоняться, поворачиваться, ходить и бегать.

Свою недолгую жизнь Франсуа посвятил изучению законов, которые руководят человеческим телом. Он был убежден, что человеческая душа способна без голоса говорить, посвящая зрителей в самые потаенные мысли. И впоследствии его труды лягут в основу базовых движений в художественной гимнастике.

Ритмическая гимнастика Эмиля Жак-Далькроза

Эмиль Жак-Далькроз (6 июля 1865 года, Вена — 1 июля 1950 года, Женева) — швейцарский композитор и педагог. Создатель авторской системы — ритмическая гимнастика.

Рожденный на родине Брамса и Штрауса, Эмиль Жак не мог не полюбить музыку, которая сопровождала его с детства. Он заканчивает Консерваторию в Женеве и становится автором многих музыкальных произведений, комических опер, песен. В период, когда танцу уделялось большое внимание, Далькроз создает собственную систему, в ней он пытается перевести музыкальный ритм в движения человеческого тела. Система становится полной противоположностью «голой» технике балета.

Под руководством Далькроза в Женеве открываются первые курсы ритмики. Своим ученикам Эмиль пытается донести, что танцор должен всегда чувствовать внутреннюю связь музыки и движения. На уроках ритмической гимнастики движения, такие как бег, прыжки, ходьба, исполняются под музыку отрывисто и плавно, медленно и быстро.

Главное условие в ритмической гимнастике — все движения исполнителя должны совпадать с темпом и ритмом музыки. Упражнения на занятиях выполняются в определенной последовательности, от простого к сложному, и носят разнообразный характер.

Сторонником учения Жак-Далькроза и ритмической гимнастики становится князь Сергей Михайлович Волконский. Накануне Первой мировой войны русский общественный деятель открывает в Петербурге курсы ритмической гимнастики и издает первый журнал «Листки Курсов ритмической гимнастики».

В художественной гимнастике подход Жак-Далькроза также нашел применение и дальнейшее развитие.

Танцевальная гимнастика Жоржа Демени

Жорж Демени (1850 — 1917) — французский физиолог и педагог, автор гимнастической системы физического воспитания, основанной на достижениях физиологии и анатомии.

В конце XIX века французский ученый уделяет особое внимание изучению гимнастики. Исследуя физиологические процессы человеческого организма, Демени видит пользу упражнений, в которых мышцы растягиваются и расслабляются, а сами действия выполняются без рывков и усилий. Основная идея системы физического воспитания Жоржа — укрепить здоровье, улучшить физическое состояние, приобрести красоту тела и движения без энергозатрат.

Свое учение он ведет в двух направлениях:

- воспитание в юношах ловкости, скорости и силы, умения быстро и экономно действовать в любых условиях, владения основными видами военно-прикладных движений;

- развитие в девушках гибкости, плавности движений, грациозности. В женских группах занятия проводятся под классическую музыку, в движения включаются танцевальные шаги. Новшеством становятся упражнения с булавами, палками, венками, которые выполняются ритмически под музыку.

Основной целью современной художественной гимнастики является воспитание гармонично развитой личности, грации, гибкости и красоты движения, а на занятиях и в соревновательной деятельности спортсменки используют видоизмененные предметы, предложенные Демени.

Свободный танец Айседоры Дункан

Айседора Дункан (27 мая 1877, Сан-Франциско, Калифорния — 14 сентября 1927, Ницца) — американская танцовщица-новатор, основательница свободного танца, создательница танцевальной системы и пластики, которую объединила с танцами из Древней Греции.

На появление изящного и грациозного вида спорта сказывается влияние знаменитой американской танцовщицы. Она была одной из последовательниц Франсуа Дельсарта. В конце XIX века танцовщица активно противостоит классическому танцу и балету, считая, что элементы постановки рук и ног уродуют красоту женского тела. Айседора становится противницей заученных движений. Своим примером доказывает, что во время танца все элементы должны демонстрировать эмоцию, которая охватывает артиста во время звучания музыки.

Дункан танцует, сбросив пуанты, а ее наряды шьются таким образом, чтобы повторять каждый изгиб тела. Гастролируя по Европе, Айседора демонстрирует зрителям свободу танца и имеет очень большое количество поклонников. В России танцовщица знакомится с Анной Павловой и с другими балеринами Мариинского театра. В 1921 году Дункан при поддержке российского правительства открывает в Москве танцевальную школу.

Элементы свободного танца Айседоры Дункан — такие, как волны, пружинные движения в комбинации и без, движения рук и тела, используются в современной школе художественной гимнастики.

Художественная гимнастика в СССР

В начале XX века в Петербурге открывается большое количество студий пластического творчества и театрального искусства. До 1925 года каждая школа признавала и пропагандировала только свое направление. Возникает необходимость сотрудничества, начинаются попытки пластических студий наладить совместную работу со спортивными объединениями. Создается учебная литература для проведения занятий по физическому воспитанию, объединяющая информацию по пластическому движению и ритмической гимнастике.

Еще одним важным шагом в становлении художественной гимнастики как вида спорта является открытие доцентуры художественного движения в Институте имени П.Ф. Лесгафта. Научные сотрудники занимаются переработкой и систематизацией накопленного материала для создания методических пособий и программ в области художественного движения. Разработки ведутся совместно с сотрудниками методического центра, созданного при Ленинградском доме художественного воспитания детей (ЛДХВД).

Высшая школа художественного движения

В 1934 году на базе института открывается Высшая школа художественного движения. В качестве преподавателей приглашаются руководители лучших школ ритмики и пластики Российской Федерации. Специальный предмет, он же основной для учащихся, получает название «художественная гимнастика». В течение четырех лет, кроме танца, воспитанницы обучаются пению, сольфеджио, художественному искусству, фехтованию, легкой атлетике.

Открытие школы считается официальной датой образования художественной гимнастики как вида спорта.

В 1936 году Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту принимает решение о преобразовании Высшей школы художественного движения в отделение на педагогическом факультете института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта. Студенты отделения начинают изучать общие вопросы по физическому воспитанию и дополнительно проходят специализацию по художественной гимнастике.

На кафедре художественной гимнастики активно ведется исследовательская работа, дается научное обоснование методических рекомендации по внедрению художественной гимнастики в систему физической культуры СССР. В разработке ключевых моментов художественной гимнастики активно участвуют заведующий кафедрой гимнастики — Лев Павлович Орлов, преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания — Карл Христианович Грантынь.

В результате проделанной работы:

- определились общие и частные задачи художественной гимнастики;

- классифицированы упражнения;

- закреплена терминология;

- рассчитан объем учебного материала;

- составлены методики проведения занятий;

- расписана единая типовая программа учебных занятий;

- предложены правила соревнований и система их проведения.

Введение художественной гимнастики в физкультурную практику дает толчок повсеместному открытию новых секций в учебных заведениях, на предприятиях, в спортивных обществах. Параллельно со взрослыми группами появляются детские группы.

Первые соревнования

В канун 8 марта 1939 года педагогами кафедры художественной гимнастики организуются первые соревнования среди гимнасток Ленинграда. Во время исполнения произвольной программы спортсменки демонстрируют зрителям и судьям свои навыки.

Стало понятно, что такие соревнования нужно проводить регулярно. В 1941 году проводится второе лично-командное первенство среди спортсменок, претендующих на спортивный разряд и начинающих гимнасток. Судьи оценивали исполнение участницами произвольных упражнений по 20-балльной шкале и обязательные упражнений по 10-балльной. В зависимости от результатов исполнения гимнасткам присваиваются первые разряды городским комитетом физкультуры и спорта.

Развитие художественной гимнастики после Великой Отечественной войны

В послевоенные годы в художественной гимнастике приостанавливается развитие, как и во многих других видах спорта. Студенты и педагоги уходят на фронт, многие так и не вернулись. После войны необходимо было начинать практически все. В 1945 года восстанавливается работа в детских спортивных школах и коллективах спортивных обществ. Начинаются занятия в вузах, техникумах и педагогических училищах.

В 1946 году в Ленинграде проводится первое послевоенное первенство. 80 гимнасток приняли участие в лично-командных соревнованиях, посвященных 8 марта.

С 1946 по 1948 год специалисты из Ленинградского института имени П.Ф. Лесгафта активно защищают право художественной гимнастики быть самостоятельным видом спорта. Им противостоят специалисты из Московского института физической культуры во главе с руководителем кафедры гимнастики А.Д. Новиковым, которые не считают художественную гимнастику перспективным видом спорта. В 1948 году на Всесоюзной конференции по гимнастике выносится решение о проведении соревнований и утверждаются правила этого вида спорта.

В 1948 году в Ленинграде проводится первый чемпионат РСФСР. Победителями становятся в командном многоборье — сборная Подмосковья, в индивидуальном — Людмила Зотова (Подмосковье).

В 1952 году руководство Всесоюзной секции гимнастики принимает неожиданное решение — соревнования по художественной гимнастике исключают из всесоюзного календаря. Президиум аргументирует свое решение — художественная гимнастика не является Олимпийским видом спорта. Руководство ленинградской кафедры художественной гимнастики в 1954 году вновь восстанавливает право художественной гимнастики быть самостоятельным видом спорта.

Разработка правил, разрядов, нормативов

В 40-е годы ведется активная работа по определению нормативов, определяющих мастерство спортсменок. Для присвоения разряда они демонстрируют несколько программ, в том числе с предметом и без него, выполняют акробатические элементы и ряд фигур с обязательным использованием гимнастического прыжка.

Выбор предмета для выступления определяется жеребьевкой, то есть, участницы не знают заранее, с каким снарядом им придется выступать, и поэтому должны были в совершенстве владеть как обручем, так и мячом, лентой, булавой. Судьями оценивается и обязательная программа, и произвольная.

На протяжении нескольких лет программы совершенствовались, усложнялись, утверждались правила проведения соревнований и присвоения разряда.

Специалисты из ленинградского института имени П.Ф. Лесгафта подготовили:

- Всесоюзные квалификационные программы для соревнований в 1950, 1954, 1960 гг. В программе прописываются обязательные комбинации движений, дополненные рисунками и музыкальное сопровождение с нотами.

- Правила соревнований 1950, 1951, 1954, 1955 гг.

- Первые учебные пособия для институтов физической культуры под общей редакцией Л.П. Орлова, которые были изданы в 1965, 1973 гг.

Международные соревнования

Первые смотры и соревнования по художественной гимнастике привлекают внимание организаторов по физической культуре и педагогов из дружественных стран. Они часто приезжают посмотреть выступления, а также консультируются у педагогов, используют первые методические наработки ленинградских специалистов. Такое взаимодействие приводит к развитию художественной гимнастики в Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии.

В 1947 году советские гимнастки на командных соревнованиях, проходящих в Ленинграде, впервые встречаются с гимнастками из Финляндии и Швеции. Начиная с 1955 года, международные соревнования стали проводиться регулярно.

1957 год считается годом выхода художественной гимнастики на международную арену. На лондонском III Всемирном конгрессе по вопросам физического воспитания девушек и женщин заслуженный тренер СССР Юлия Николаевна Шишкарева выступает с познавательным докладом о художественной гимнастике. На следующий год в Москве для участников конгресса Международной федерации организуются показательные выступления лучших советских гимнасток.

В 1961 году на Международном фестивале гимнастики (Гимнастраде) в Штутгарте (Германия) команда сильнейших гимнасток СССР демонстрируют всю красоту художественной гимнастики перед представителями национальный федерации по гимнастике. Выступление советских спортсменок подтолкнуло ФИЖ (Международная федерация гимнастики) к принятию решения о проведении первых официальных соревнований в 1963 году — Кубка Европы.

Чемпионат мира

Кубок Европы решили провести в столице Венгрии Будапеште по советским правилам соревнований. В произвольной программе 6 декабря 1963 года за звание лучшей гимнастки борются 28 спортсменок из 10 стран. Победительницей в этих официальных международных соревнованиях становится спортсменка из СССР Людмила Савинкова.

Подводя итоги проделанной работы, ФИЖ находит в списках участниц соревнований гимнасток не из европейских стран. На основании этого факта принимается официальное решение признать европейский Кубок первым чемпионатом мира по художественной гимнастике.

Источник

от «gymnazo» — тренировать;

от «gymnazo» — тренировать;