Фитнес-мифы: кардио, пульс и зона жиросжигания

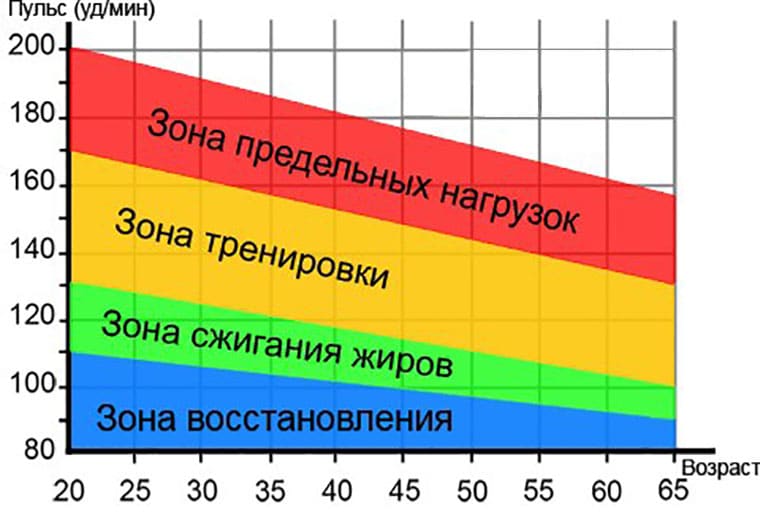

На любом кардио-тренажере есть таблица, которая показывает связь пульса и сжигания жира и особенно отмечает «зонау жиросжигания». В чем суть: когда вы поддерживаете пульс в диапазоне 55-65% от максимального, вы будете сжигать намного больше жира, чем на тренировке с высоким пульсом. Это заставляет людей думать, что для похудения нужно заниматься только в этой пульсовой зоне и именно она помогает сжечь жир.

Чтобы понять, почему это миф, посмотрим, как тело использует энергию во время кардио-тренировок. Организм получает энергию из двух источников: жир и запасы гликогена в мышцах и печени. Важно, что практически при любом пульсе тело сжигает и углеводы, и жиры, но доля каждого источника будет меняться, в зависимости от интенсивности тренировки.

Когда вы идете или бежите легкой трусцой, неспешно крутите педали и можете это делать долго без одышки и мокрой майки, интенсивность тренировки низкая. Основной источник топлива для работы — жир. Превращение жира в топливо занимает больше времени, потому что для этого нужно много кислорода. Зато на этом источнике энергии можно и работать очень долго — часами — и не чувствовать усталости.

Гликоген

Если вы ускоряетесь, начинаете крутить педали или бежать быстрее, пульс поднимается, воздуха не хватает, вы начинаете дышать чаще и уже не можете разговаривать во время тренировки. В этот момент организм переключается на другую, более быструю передачу. Он переходит на топливо, которое дает энергию быстрее — на углеводы. За это быстрое топливо мы расплачиваемся быстрым утомлением — бежать на максимальной скорости можно очень недолго.

В сумме:

- При самой легкой активности (очень медленная ходьба) энергия почти на 100% поступает из жира.

- При самой тяжелой тренировке (очень быстрый бег) энергия почти на 100% поступает из углеводов.

- Между этими двумя крайностями на любой кардио-тренировке горят и жиры, и углеводы. Ускоряясь, мы начинаем сжигать пропорционально меньше жира и больше — углеводов. Замедляясь, мы снова начинаем сжигать больше жиров.

В чем проблема?

Таким образом, есть частота пульса, при котором самый высокий процент сжигаемых калорий — из жира. Это породило идею необходимости заниматься только в «жиросжигающей зоне».

Но то, что в процентном соотношении используется больше жира, не значит, что тратится много жира в абсолютном выражении.

Пример

- Вы медленно идете со скоростью 3 км/час и тратите 5 ккал/мин. Вы сожгли 300 калорий, и почти все они — из жира.

- Вы бежите со скоростью 9 км/час и сжигаете 15 ккал/мин. Вы сожгли 900 калорий, но доля жира — только половина. В процентном соотношении вы сожгли меньше жира, но в абсолютном — 450 калорий, и это больше. Очевидно, что мы сжигаем больше калорий, когда тренируемся интенсивно.

Лайл Макдональд пишет:

Кардио-тренировки высокой интенсивности могут быть более эффективными для похудения. В этих условиях вы истощаете запасы гликогена, поскольку углеводы — основной источник топлива. Но после тренировки в состоянии покоя организм будет сжигать больше жира, а поступающие с едой углеводы пойдут в гликоген. Но, по большому счету, все сжигаемое на тренировке менее важно, чем то, что вы сжигаете на протяжении всего дня (то есть, находитесь в дефиците калорий).

Обычное медленное кардио — бесполезно?

То, что жиросжигающая зона и быстрое похудение не связаны между собой, не значит, что такое кардио — бесполезно.

Во-первых, это безопасный способ дополнительно потратить немного калорий, чтобы не ограничивать слишком строго калорийность еды.

Во-вторых, это способ активного восстановления после силовой тренировки (в отдельный день). В организме улучшается кровообращение, в мышцы поступает больше питательных веществ и из них выводятся быстрее продукты распада.

В-третьих, это контроль над перетренированностью. Если у вас много силовых тренировок, дополнительное высокоинтенсивное кардио (интервалы и прочее) — не лучшая идея ни для мышц, ни для суставов, ни для ЦНС.

В-четвертых, если у вас болезни сердца, и врач запретил тренироваться интенсивно, отслеживание пульса во время тренировки — хороший способ оставаться в безопасной для сердца зоне.

В-пятых, физподготовка диктует интенсивность тренировки. Если у вас большой лишний вес, проблемы с суставами, вам показано только низкоинтенсивное кардио.

Выводы

Зона жиросжигания технически существует, но это не значит, что такая тренировка автоматически сжигает больше жира в абсолютном выражении.

Для похудения принципиально важно питаться с дефицитом калорий. Тренировки отлично работают как дополнение к диете. И на первом месте — силовые тренировки. Кардио — способ потратить дополнительно несколько сот калорий, если не брать в расчет его пользу для здоровья.

Выбор вида кардио и интенсивности зависит от здоровья, физподготовки, программы силовых тренировок и того, что лично вам нравится больше.

Источник

Энергия во время тренировки

Статья посвящена тому, как расходуется, распределяется и восстанавливается энергия во время и после тренировки.

В самом начале тренировки, или когда энергозатраты резко возрастают (спринт), потребность в энергии больше, чем уровень, с которым происходит синтез АТФ с помощью окисления углеводов. Вначале углеводы «сжигаются» анаэробно (без участия кислорода), это процесс сопровождается выделением молочной кислоты (лактата). В результате освобождается некоторое количество АТФ — меньше, чем при аэробной реакции (с участием кислорода), но быстрее.

Другим «быстрым» источником энергии, идущим на синтез АТФ, является креатин фосфат. Небольшие количества этого вещества содержатся в мышечной ткани. При распаде креатин фосфата освобождается энергия, необходимая для восстановления АДФ до АТФ. Этот процесс протекает очень быстро, и запасов креатин фосфата в организме хватает лишь на 10-15 секунд «взрывной» работы, т. е. креатин фосфат является своеобразным буфером, покрывающим краткосрочный дефицит АТФ.

Втягивающий период тренировки

В это время в организме начинает работать аэробный метаболизм углеводов, прекращается использование креатин фосфата и образование лактата. Запасы жирных кислот мобилизуются и становятся доступными как источник энергии для работающих мышц, при этом повышается уровень восстановления АДФ до АТФ за счет окисления жиров.

Основной период тренировки

Между пятой и пятнадцатой минутой после начала тренировки в организме повышенная потребность в АТФ стабилизируется. В течение продолжительной, относительно ровной по интенсивности тренировки синтез АТФ поддерживается за счет окисления углеводов (гликогена и глюкозы) и жирных кислот. Запасы креатин фосфата в это время постепенно восстанавливаются.

При возрастании нагрузки (например, при беге в гору) расход АТФ увеличивается, причем, если это возрастание значительное, организм вновь переходит на анаэробное окисление углеводов с образованием лактата и использование креатин фосфата. Если организм не успевает восстанавливать уровень АТФ, может быстро наступить состояние усталости.

Какие источники энергии используются в процессе тренировки?

Углеводы являются самым важным и самым дефицитным источником энергии для работающих мышц. Они необходимы при любом виде физической активности. В организме человека углеводы хранятся в небольших количествах в виде гликогена в печени и в мышцах. Во время тренировки гликоген расходуется, и вместе с жирными кислотами и глюкозой, циркулирующей в крови, используется как источник мышечной энергии. Соотношение различных используемых источников энергии зависит от типа и продолжительности упражнений.

Несмотря на то, что в жире больше энергии, его утилизация происходит медленнее, и синтез АТФ через окисление жирных кислот поддерживается использованием углеводов и креатин фосфата. Когда запасы углеводов истощаются, организм становится не в состоянии переносить высокие нагрузки. Таким образом, углеводы являются источником энергии, лимитирующим уровень нагрузки во время тренировки.

Факторы, ограничивающие энергозапасы организма во время тренировки.

1. Источники энергии, используемые при различных типах физической активности

слабая интенсивность (бег трусцой): Требуемый уровень восстановления АТФ из АДФ относительно низок, и достигается окислением жиров, глюкозы и гликогена. Когда запасы гликогена исчерпаны, возрастает роль жиров как источника энергии. Поскольку жирные кислоты окисляются довольно медленно, чтобы восполнять расходуемую энергию, возможность долго продолжать подобную тренировку зависит от количества гликогена в организме. средняя интенсивность (быстрый бег): Когда физическая активность достигает максимального для продолжения процессов аэробного окисления уровня, возникает потребность быстрого восстановления запасов АТФ. Углеводы становятся основным топливом для организма. Однако только окислением углеводов требуемый уровень АТФ поддерживаться не может, поэтому параллельно происходит окисление жиров и образование лактата. максимальная интенсивность (спринт):

Синтез АТФ поддерживается, в основном, использованием креатин фосфата и образование лактата, поскольку метаболизм окисления углеводов и жиров не может поддерживаться с такой большой скоростью.

2. Продолжительность тренировки

Тип источника энергии зависит от продолжительности тренировки. Сначала происходит выброс энергии за счет использования креатин фосфата. Затем организм переходит на преимущественное использование гликогена, что обеспечивает энергией приблизительно на синтез АТФ. Остальную часть энергии на синтез АТФ организм получает за счет окисления свободных жирных кислот и глюкозы. Когда запасы гликогена истощаются, основным источником энергии становятся жиры, в то же время из углеводов начинает больше использоваться глюкоза.

3. Тип тренировки

В тех видах спорта, где периоды относительно низких нагрузок сменяются резкими повышениями активности (футбол, хоккей, баскетбол), происходит чередование использования креатин фосфата (во время пиков нагрузки) и гликогена как основных источников энергии для синтеза АТФ. В течение «спокойной» фазы в организме восстанавливаются запасы креатин фосфата.

4. Тренированность организма

Чем тренированнее человек, тем выше способность организма к окислительному метаболизму (меньше гликогена превращается в лактозу) и тем экономичнее расходуются запасы энергии. То есть, тренированный человек выполняет какое-либо упражнение с меньшим расходом энергии, чем нетренированный.

Чем выше уровень гликогена в организме перед началом тренировки, тем позднее настанет утомление. Чтобы повысить запасы гликогена, необходимо увеличить потребление пищи, богатой углеводами. Специалисты в области спортивного питания рекомендуют придерживаться таких диет, в которых до 70% энергетической ценности составляли бы углеводы.

Рекомендуемая спортсменам пища, богатая углеводами:

паста (макаронные изделия)

Спортсмены должны съедать в день не менее 500 г углеводов. Ниже, в таблице приведено примерное содержание углеводов в различных видах пищи:

Пища — Содержание углеводов (г)

Большая порция спагетти — 90

Большая порция риса — 60

Большая порция картофеля в мундире — 45

Банка бобов — 45

Два куска белого хлеба — 30

500 мл молока — 30

Из приведенной таблицы видно, что чтобы получить 500 г углеводов, съесть придется довольно много всего, поэтому многие спортсмены предпочитают употреблять специализированные углеводные добавки (глюкозу, спортивные напитки с углеводами).

Источник

ТОПЛИВО ДЛЯ МЫШЦ. ЧТО ВЫ СЖИГАЕТЕ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ?

Большинство тренирующихся прекрасно знают, что для снабжения мышц энергией необходимо хорошо питаться. Многие даже ориентируются в схемах приема пищи, которые способствуют сжиганию жира или, скажем, повышению силовых качеств спортсменов. Однако для более глубокого понимания данных вопросов необходимо представлять себе биохимическую картину, которая наблюдается в нашем организме при выполнении физической работы. Её рассмотрением я и предлагаю заняться сейчас.

Основным «бензином» для клеточных механизмов, требующих энергии, является АТФ. Использование АТФ сводится к отщеплению от него фосфатной группы, которое сопровождается выделением достаточно большого количества энергии:

АТФ ——> АДФ + фосфат + энергия

Запас АТФ в мышце, приступившей к выполнению физической работы, сводится на нет практически мгновенно, что приводит к необходимости ресинтезировать (т.е. получать заново) этот источник энергии. И оказывается, что путей для ресинтеза АТФ у клетки несколько, каждый из них «включается» на определенном этапе и расходует совершенно конкретные виды первичного сырья.

Последовательность включения такова:

1. Креатинфосфатный путь ресинтеза.

Используется примерно первые 10 секунд от начала работы. Он достаточно прост: креатинфосфат(КФ) превращается в креатин (Кр) одновременно с превращением АДФ в АТФ:

КФ + АДФ —-> Кр + АТФ

Запас креатина быстро истощается, поэтому поддерживать уровень АТФ только за счет креатина мышца может лишь короткое время после начала высокоинтенсивного подхода. Дополнительный прием креатина может способствовать повышению уровня свободного креатина в мышцах и, тем самым, повышению уровня креатинфосфата. Показано, что повышение уровня креатина в мышцах при «загрузках» было более выражено у мужчин, чем у женщин, как предполагается, из-за изначально более высокого уровня креатина у женщин. В некоторых исследованиях показано, что повышенный уровень креатина повышает эффективность последних повторений в подходе и эффективность следующих за первым подходов, что означает возможность использовать бОльшее отягощение при выполнении упражнения.

После истощения запаса креатина «в ход» идут углеводы (по другим данным — одновременно с креатинфосфатным путем). Начинается все с реакции анаэробного превращения, которая называется гликолизом.

2. Гликолитический путь.

Суть гликолиза состоит в распаде 1 молекулы глюкозы с образованием 2 молекул АТФ. В данный процесс в скелетных мышцах на определенном этапе «вместо» глюкозы может вовлекаться также гликоген мышц (гликогенолиз) или фруктоза. Глюкоза и фруктоза попадают в мышцу из крови, гликоген запасен в некотором количестве в самой мышечной клетке. Его запас расходуется примерно 30-40 минут, в зависимости от типа нагрузки и того, употребляли вы богатую углеводами пищу перед тренировкой или нет (если нет, то гликоген будет истощен быстрее. Однако стоит сказать про один интересный факт. Чем больше запас гликогена на момент начала тренировки, тем интенсивнее его расход. Это значит, что использование углеводной загрузки, насыщающей мышцы гликогеном, перед тяжелой тренировкой может сильно повысить её продуктивность. Суть загрузки состоит в том, чтобы перед такой тренировкой сначала провести разгрузку путем ограничения углеводов, а затем за 1-2 дня — провести восстановление запасов гликогена путем потребления большого числа углеводов в пищу. Параметры загрузки и разгрузки обычно подбираются индивидуально. Разгрузка повышает «желание» мышцы забирать глюкозу из крови и несколько увеличивает количество запасаемого гликогена, что в итоге сказывается на последующей силовой тренировке). Таким образом, при наличии перечисленных источников именно с них начинается «расход» в работающей мышце.

Сама глюкоза распадается на молекулы пировиноградной кислоты, которая в условиях недостатка кислорода (а в высокоинтенсивно работающей мышце создаются именно такие условия) превращается в лактат — именно в этой последней реакции образуется молочная кислота, закисляющая мышцы и вызывающая жжение (Лактат при этом очень быстро вымывается кровью).

Однако примерно на этом уровне пути получения энергии различными мышечными волокнами начинают расходиться. Я напомню, что в человеческом организме есть 3 типа волокон.

— Гликолитические волокна работают «на гликолизе», они крайне бедны митохондриями (структуры клетки, позволяющие использовать кислород при получении АТФ), поэтому их энергообеспечение построено на упомянутом в пункте 2 процессе. Это значит, что они не могут использовать другие источники, кроме гликогена и некоторых простых углеводов для ресинтеза своего запаса АТФ. Именно эти волокна работают при высокоинтенсивных нагрузках.

— Окислительно-гликолитические волокна — это нечто среднее между гликолитическими и аэробными. Их очевидным плюсом является то, что они вполне себе работают при высокоинтенсивных нагрузках, но при этом содержат достаточно большое число митохондрий и могут использовать кислород (преимущества этого вы поймете чуть позже).

— Последний тип волокон — аэробные. Эти волокна способны сохранять работоспособность продолжительное время за счет использования кислорода в процессе получения АТФ и некоторых других факторов. Именно они работают при выполнении длительной работы низкой интенсивности.

Итак, мы остановились на гликолитических волокнах. Их судьба была определена выше — гликолиз с использованием подходящих для него ресурсов с накоплением лактата как конечного продукта. Что же происходит в тех волокнах, которые способны вовлекать в работу кислород?

3. Аэробный ресинтез.

В митохондриях реализована достаточно эффективная схема получения АТФ. Используя кислород, клетка получает возможность не только синтезировать большое число «топливных молекул», но и включать в этот процесс не только углеводы (как в гликолиз), а и другие соединения — продукты распада жиров и превращений аминокислот. Именно этот путь (аэробный) «жжет» жир. Как показывают исследования, аэробный путь ресинтеза используется мышцей практически всегда, даже в условиях высокоинтенсивной работы, потому что любая мышца образована всеми типами волокон сразу (правда, в разных соотношениях). Однако максимальное включение именно аэробного пути наблюдается тогда, когда мышечная работа характеризуется продолжительностью. Поэтому первое правило жиросжигания — лучше 60 минут, чем 30 (с точки зрения вовлеченности аэробного пути в синтез АТФ).

Стоит сказать, однако, что тип нагрузки также важен. Естественно то, что чем выше её интенсивность (поддерживаемая в течение достаточно продолжительного времени), тем большее количество «топлива» можно сжечь — сравнение 60 минут ходьбы, и 60 минут силовой тренировки (по программе, позволяющей использовать аэробный путь) будет говорить в пользу силовой. Этим объясняется эффективность круговых тренировок для жиросжигания, а также силовых, построенных на выполнении подходов в течение более 60 с, например, суперсетами, трисетами. Именно в течение такого времени выполнения упражнения анаэробная энергопродукция снижается примерно вдвое и вклад аэробного ресинтеза становится большим 20% (которые характерны для работы продолжительностью до 30 сек). Другое дело, что не следует отождествлять аэробный путь ресинтеза со «сжиганием жиров». Помните, что в этот путь могут включаться и углеводы, и продукты распада жира в жировых клетках, и аминокислоты. Поэтому эффективное «сжигание жира» должно также включать в себя дополнительные параметры.

Первый из них — пониженное содержание углеводов (но не предельно низкое. При сильном углеводном истощении использование жиров в данном пути также сокращается), в том числе, мышечного гликогена. Одна лишь диета не способна пассивно истощить запасы мышечного гликогена до необходимого уровня, вам все равно придется использовать физическую нагрузку. Проще всего эффективно пустить гликоген в расход при помощи предшествующей силовой нагрузки.

Второй из факторов — мобилизация жиров из жировой ткани (липолиз). Этот процесс находится под четким гормональным контролем. Инсулин подавляет липолиз (отсюда правило — избегать его повышения перед нагрузкой, в которой вы планируете «сжигать жир», по крайней мере, за час-два), катехоламины, которые вырабатываются в том числе в ответ на физическую нагрузку — активируют. При этом повышение уровня катехоламинов пропорционально величине нагрузки (этот факт объясняет возможность использования привычных схем силовой тренировки при жиросжигании, если после силовой тренировки вы выполняете низкоинтенсивное кардио. Силовая тренировка при этом «вырабатывает» ваши запасы углеводов и приводит к эффективной мобилизации жиров из жировой ткани, обеспечивая выраженный гормональный отклик, а кардио «дожигает» продукты распада жиров).

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать несколько важных выводов относительно метабилизма энергетических источников в процессе тренировки:

1. Углеводы — важнейший источник энергии для мышечных волокон, единственный источник энергии для гликолитических волокон, обладающих обычно наибольшей силой и размерами. Отсюда вывод — не ждите повышения силовых результатов при ограничении углеводов в питании. И отсюда же — углеводная загрузка, которая использует принцип суперкомпенсации запасов гликогена после его истощения, может быть хорошим способом повышения силовых результатов.

2. Использование аэробных путей ресинтеза возможно не только во время кардио (как полагают некоторые). Любая, даже высокоинтенсивная нагрузка в течение 30 секунд, уже дает 20% аэробного ресинтеза АТФ (поэтому если вы работаете не в режиме менее 6 повторений , определенный вклад аэробного пути существует). Увеличение длительности подхода либо объединение подходов в суперсеты, трисеты, круговую тренировку значительно увеличивает вклад аэробного пути вплоть до 75% при продолжительности нагрузки более 120 секунд.

3. Аэробный путь не равносилен «жиросжиганию». В него могут включаться многие соединения и их наличие будет ограничивать степень использования продуктов распада жиров в этом пути (однако стоит помнить, что некоторое количество углеводов все равно необходимо для успешного включения жирных кислот в аэробный ресинтез АТФ). Успешность сжигания жира при активации аэробного пути будет зависеть от :

а) наличия доступных для окисления углеводов. Выше определенного порога именно они будут преимущественно идти в расход. Поэтому уменьшение их количества (но не полное исчезновение), достигающееся при помощи диеты и расхода мышечного гликогена, является важным фактором усиленного использования продуктов распада жиров.

б) гормонального статуса человека. Выброс катехоламинов, которым сопровождается интенсивная нагрузка, чрезвычайно важен для извлечения жиров из жировой ткани. Поэтому для многих людей вполне подойдет использование обычной схемы силовой тренировки (возможно, с некоторым снижением силовых показателей на фоне диеты со снижением углеводов), которая приведет к необходимому гормональному отклику, если после такой тренировки человек будет выполнять простую низкоинтенсивную работу в течение еще 30-40 минут.

По материалам книги «Метаболизм в процессе физической деятельности: Монография» (под ред. Харгривса М.).

Источник