- Пульсовые зоны. Как определить и в какой лучше тренироваться

- T1. Легкая аэробная — разминка/заминка (60-75% от ЧССmax)

- T2. Умеренная аэробная — восстановительные кроссы (75-84% от ЧССmax)

- T3. Смешанная — длительные и развивающие кроссы (82-89% от ЧССmax)

- T4. Пороговая: темповый бег, длинные интервалы (88-94% от ЧССmax)

- T5. Максимальная: интервалы, ускорения (92-100% от ЧССmax)

- Как рассчитать пульс при тренировках общей выносливости

Пульсовые зоны. Как определить и в какой лучше тренироваться

Новички часто преувеличивают свои возможности и стараются каждый раз бегать всё быстрее и быстрее, совершенно не ориентируясь на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Это плохо влияет на сердечную выносливость и может спровоцировать заболевания. Сегодня поговорим о том, как контролировать свой пульс во время тренировки.

Итак, не слишком углубляясь в физиологию, рассказываем. Для выделения энергии организму требуется кислород. При его нехватке в мышцах скапливается молочная кислота (лактат), что затрудняет их работу. Пульс – это индикатор уровня нагрузки, при котором кислорода перестает хватать. Когда это происходит, у тебя сбивается дыхание и пропадает возможность спокойной говорить.

Как определить свой максимальный пульс

Когда нет возможности сделать тестирование на беговой дорожке, мы обращаемся к формулам расчета пульсовых зон, используем значения максимального пульса и процентного соотношения каждой зоны относительно индивидуального пульса спортсмена.

Максимальную частоту пульса, рассчитываем по уточненной формуле Робергса-Ландвера: ЧССmax=205.8—(0.685*возраст).

Например, если тебе 30 лет, тогда твой максимальный пульс будет в районе 185 ударов в минуту. Однако ЧССmax может сильно отличаться у спортсменов разного уровня подготовленности, и этот способ не всегда является лучшим для определения максимального пульса.

Наиболее эффективный и правильный метод определения максимального пульса и твоих персональных пульсовых зон – это нагрузочное тестирование на беговой дорожке в специализированной спортивной клинике. Рекомендуем делать такой тест минимум один раз в год, в начале подготовительного периода. Это позволит точнее построить индивидуальные тренировочные планы подготовки к марафону (полумарафону). Помните, что чистых зон не бывает, пульс показывает лишь ПРЕОБЛАДАНИЕ одного процесса энергодобычи над другим.

В подготовке наших спортсменов мы используем 5 пульсовых зон:

T1. Легкая аэробная — разминка/заминка (60-75% от ЧССmax)

Первая зона соответствует низкой интенсивности, больше всего подходит для восстановления после высокоинтенсивных или длительных тренировок. Также подходит для разогрева, заминки и активного восстановления между высокоинтенсивными интервалами.

T2. Умеренная аэробная — восстановительные кроссы (75-84% от ЧССmax)

Тренировки во второй зоне развивают сердечно-сосудистую систему и улучшают способность мышц к утилизации жиров. Большие объёмы тренировок во второй зоне позволяют улучшить показатели экономичности движений и повысить выносливость.

Большинство атлетов способны «усвоить» большое количество тренировок во второй зоне. До и после тренировки во 2-й зоне рекомендуется проводить разогрев и заминку в 1-й зоне. Исследования показали, что без обратной связи во время тренировки большая часть атлетов уходит чуть выше второй зоны. Это является неэффективным, т.к. нагрузки в третьей зоне являются значительно более тяжелыми для нервной системы, а достигаемый тренировочный эффект незначительно отличается от работы во второй зоне. Если регулярно тренироваться в 3-й зоне вместо 2-й, то высока вероятность накопления значительного хронического утомления и возникновения состояния перетренированности.

T3. Смешанная — длительные и развивающие кроссы (82-89% от ЧССmax)

Третья зона соответствует умеренной интенсивности и находится между дыхательным порогом (интенсивность, при которой происходит учащение дыхания) и лактатным порогом. Тренировки в этой зоне больше актуальны для атлетов, специализирующихся на длинных дистанциях (от 10 км до марафона), так как они соответствуют соревновательным скоростям. Хотя в последнее время встречается все больше подтверждений и рекомендаций для подготовленных спортсменов отдавать предпочтение тренировкам во второй зоне.

T4. Пороговая: темповый бег, длинные интервалы (88-94% от ЧССmax)

Четвертая зона – это узкая зона, заканчивающаяся на уровне МПК. Этот уровень соответствует интенсивности, при которой атлет потребляет максимально возможное количество кислорода. В среднем, тренированный атлет способен находится в этой зоне несколько минут. Как правило, 4-я зона используется во время интервальных тренировок, когда несколько коротких работ в четвёртой зоне разделяются небольшими восстановительными интервалами на низкой интенсивности. В этой зоне спортсмен бежит дистанции от 800 до 3000м.

T5. Максимальная: интервалы, ускорения (92-100% от ЧССmax)

Пятая зона начинается от уровня МКП и продолжается вплоть до спринтерской интенсивности. Тренировки в данной зоне увеличивают анаэробную эффективность, т.е. способность организма использовать анаэробные механизмы энергообеспечения, повышаем толерантность к лактату. Как и в случае с 4-й зоной, 5-я зона обычно используется во время интервальных тренировок.

Что говорит наука?

Исследования показали, что наиболее эффективных результатов добиваются спортсмены, которые приблизительно 80% тренировок совершают в 1-й и 2-й зонах, а оставшиеся 20% — в 3-5 зонах. Не стоит забывать, что интенсивность нагрузки — величина относительная. Нагрузка, которая для одного атлета может соответствовать первым зонам, для другого атлета может быть близка к верхним зонам. Поэтому для оптимизации тренировочного процесса необходимо определять свои индивидуальные тренировочные зоны.

Зачем тренировать сердце?

А вот вам интересный факт. Пульс у спортсменов в спокойном состоянии меньше, чем у неспортивных людей. Это связано с тренированностью их сердечно-сосудистой системы и регулярным изменением пульса во время нагрузок. Соответственно, сердце профессионала работает экономичнее в состоянии покоя, нежели у простого человека.

Регулярные умеренные нагрузки позволяют повысить эффективность работы сердечной мышцы, а значит – снизить ЧСС в состоянии покоя. Записывайтесь на занятия в Академию и получите ответы на все вопросы о беге и, в том числе, о пульсовых зонах.

Источник

Как рассчитать пульс при тренировках общей выносливости

Сердце каждого человека испытывает различные бытовые, рабочие, спортивные нагрузки и чтобы не навредить ему избыточными нагрузками каждый человек должен знать возможности своего сердца и правильно использовать тренировочный, реабилитационный процесс по укреплению деятельности своего сердца. Физическое воспитание является обязательным условием для формирования здорового организма. Процесс физического воспитания должен быть индивидуален и безопасен.

Все большее число здоровых людей понимает, что заниматься здоровьем своего сердца необходимо пока оно еще здорово. И одним из оздоровительных направлений является физическая тренировка сердечнососудистой системы. При этом нередки случаи сердечных катастроф на высоте физической нагрузки даже среди лиц с тренированным сердцем. Для оценки возможностей своего сердца, определения рисков кардиопатологии необходимо понимание физиологии работы сердца в условиях изменяющихся нагрузок.

При занятиях физической культурой, бытовыми и трудовыми физическими нагрузками аксиомой является соответствие предъявляемых организму нагрузок, возможностям их выполнения. Это влечет за собой необходимость оценки возможностей своего сердца, контроля реакции сердца на нагрузку. Аксиомой также является прямая зависимость мощности нагрузки от достигаемой ЧСС [7]. Систола сердца реализуется в пульсовую волну, поэтому ЧСС в процессе выполнения различных нагрузок контролируется по пульсу. Однако имеющаяся система оценки и контроля нагрузок по пульсу не обеспечивает безопасности и рациональности нагрузок на сердце.

Клиническая шкала оценки пульса предполагает разделение его на норму, брадикардию и тахикардию. Такой шкалой оценки пульса при физнагрузках пользоваться нельзя, так как не хватает нужных величин ЧСС.

Спортивная шкала оценки пульса предполагает определение максимальных значений пульса человека и исходя из него построение тренировочного процесса. Максимальная ЧСС при максимальной нагрузке призвана обеспечить максимальную потребность организма в кислороде. Знание максимальной ЧСС позволяет определить, какие нагрузки сердце способно перенести. Традиционно определение максимальной ЧСС связано с проведеним нагрузочного теста (ВЭМ) до субмаксимальных нагрузок, однако клинически и технологически это исследование доступно не всем желающим. Использование эмпирической формулы расчета максимальной ЧСС по Карвонену (ЧССmax = 220 – Возраст) и (ЧСС субмак. = 220 – Возраст * К), где К – 0.85 для здоровых и тренированных, 0.75 – для не тренированных лиц и с заболеваниями не обеспечивает должный уровень достоверности, индивидуальности и безопасности использования полученных данных в повышении толерантности сердца к физическим нагрузкам..

Цель и задачи исследования

Целью исследования явилась необходимость поиска новых критериев оценки и контроля сердечной деятельности при физических нагрузках, способствующих индивидуализации, рационализации и безопасности физических нагрузок на сердце человека и обеспечивающих высокий уровень достоверности применяемых диагностических критериев.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования явились результаты реакции сердечной деятельности человека на различные переносимые физические нагрузки. Анализ данных включал в себя регистрацию ЭКГ, как в состоянии покоя, так и после различных по мощности физических нагрузок, проб с гипервентиляцией, определением индивидуальных характеристик ЧСС, в том числе и с помощью дополнительных показателей. Полученная оценка сердечной деятельности базировалась на показателях реакции сердца самого испытуемого человека, что обеспечивало ее высокую индивидуализацию.

Результаты исследования и их обсуждение

В процессе выполнения нагрузки сердце отвечает увеличением ЧСС-пульса, проходя различные этапы физиологического ответа на нагрузку. Для оценки максимальных возможностей сердца к увеличению ЧСС, составления индивидуальной, безопасной ЧСС тренировочного режима шкала оценки ЧСС должна включать в себя определение пяти показателей пульса-ЧСС.

Рис. 1. 1. ЧСС покоя. 2. ЧСС hwr. 3. Пороговая ЧСС. 4. Максимальная ЧСС. 5. ЧСС тренировочного режима

ЧСС покоя. ЧСС покоя это не только цифра, но и состояние, состояние покоя при котором сердце находится в физиологическом равновесии между систолой и диастолой сердца. Это состояние характеризуется не одной цифрой пульса, а диапазоном ЧСС при котором сердце находится в состоянии покоя. Поэтому необходимо проверять имеющийся диапазон зарегистрированного пульса на предмет выявления верхней границы диапазона ЧСС покоя. Необходимость ее определения связана с использованием времени систолы сердца для расчета максимальной ЧСС. Физиологическим покоем можно считать состояние жизнедеятельности организма, когда между работой и отдыхом миокарда имеется определенный баланс. Оценить физиологичность фазы сокращения и отдыха миокарда, для каждой ЧСС, позволяет индекс фазы отдыха миокарда – ФОМ, выраженный в процентах к сердечному циклу.

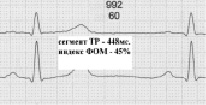

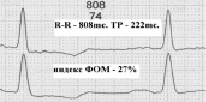

Индекс ФОМ = (сегмент ТР : R-R)*100

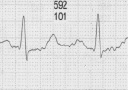

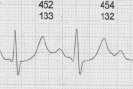

В состоянии физиологического покоя сердечной деятельности индекс ФОМ составляет от 35 % до 50 %. При активизации сердечной деятельности фаза отдыха миокарда уменьшается. На ЭКГ (рис. 2) сердечная деятельность находится в состоянии покоя. На ЭКГ (рис. 3) несмотря на спокойные цифры пульса, индекс ФОМ указывает на активизацию сердечной деятельности.

Для расчета максимальной ЧСС используется время систолы сердца из верхней границы диапазона ЧСС покоя. Например: На ЭКГ имеются ЧСС с колебанием от 62 до 74 отвечающие критерию ЧСС покоя. В расчет максимальной ЧСС необходимо будет взять показатель систолы сердца с ЧСС – 74.

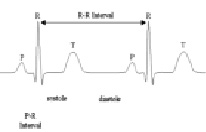

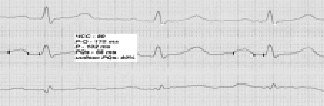

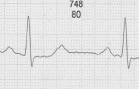

ЧСС работы сердца без фазы отдыха (ЧССhwr). Рабочий цикл сердца состоит из фазы сокращения (интервал Р–Т) и фазы отдыха (сегмент ТР.) (рис. 4). Увеличение ЧСС сопровождается сокращением времени всех зубцов, и интервалов ЭКГ вплоть до контакта систолы предсердий и желудочков (контакт зубцов Т. и Р.) (рис. 5). После этих значений ЧСС сердце начинает работать без фазы отдыха и эта ЧСС обозначается, как ЧСС hwr (heart without rest).

Сердце не должно долго работать без отдыха, так как его работа без отдыха ведет к метаболическим нарушениям в кардиомиоцитах. Определить ЧСС hwr можно непосредственно доведя ЧСС под визуальным контролем до требуемого контакта зубцов Р. и Т. используя пробу с нагрузкой или гипервентилляцией. На рис. 6 исходное состояние, на рис. 8 отсутствие сегмента ТР.

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

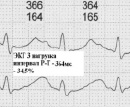

Также определить ЧСС hwr можно и по простой динамике показателей ЭКГ (ЧСС и сегмента ТР.) в покое и после любой произвольной нагрузки или гипервентиляции. На ЭКГ того-же человека взяты начальная ЭКГ (рис. 6) и промежуточная ЧСС (рис. 7). Имея показатели ЧСС и сегмента ТР. в покое (ЧСС1 – 80 и ТР1 – 220 мс.) и их динамику при незначительной нагрузке (ЧСС2 – 101 и ТР2 – 125 мс.) производим расчет ЧССhwr.

Дополнительное число ЧСС составляет – 28. ЧСС hwr данного человека, при которой сердце начинает работать без фазы отдыха, составляет (101 + 28 = 129), что достаточно точно соотносится с определенной ЧССhwr по прямому контакту зубцов Т. и Р.

Пороговая ЧСС это – частота сердечных сокращений, за границами которой возникает внутрисердечный гемодинамический конфликт, между систолами предсердий и желудочков, запускающий аритмогенные механизмы [6].

Применяя законы физиологии, пороговую ЧСС можно определить по динамике ЭКГ в ответ на любую доступную нагрузку или гипервентилляцию приводящую к увеличению ЧСС на 25-30-40 ударов сердца по сравнению с исходной ЧСС. Вычисление пороговой ЧСС по результатам разницы показателей ЭКГ между ЭКГ покоя и ЭКГ нагрузки, наиболее точно отображает индивидуальные возможности сердца конкретного человека с его индивидуальной реакцией сердечной деятельности на нагрузку [1].

ЧСС пороговая = ЧСС2+ ЧСС дополнительная [2]

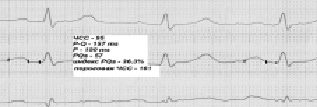

На ЭКГ здорового мужчины 62 лет зарегистрированы ЧСС 80, интервал P-Q – 170 мс, индекс PQs – 40 %.

После нагрузки в 10 приседаний зарегистрирована динамика ЭКГ в виде ЧСС 95 и интервалa P-Q – 157 мс, сегмент PQ составляет – 57 мс индекс PQs – 36.3 %.

ЧСС доп. = PQ2:[(P-Q 1 – P-Q.2 ):(ЧСС 2 – ЧСС1)] [2]

Реакция на нагрузку физиологическая. Риска развития внезапного нарушения ритма при тахикардии нет. Пороговая ЧСС в данном примере составляет – 161 в одну минуту.

Максимально возможная ЧСС. Определить границу максимальной ЧСС для конкретного здорового человека можно используя интервал его систолы сердца (P-T) ЭКГ покоя. Метод доступен всем из ЭКГ покоя, кроме случаев патологии электрической систолы сердца и тахикардии.

Реакция сердца на нагрузку отражается уменьшением электрической систолы сердца до определенных границ, что и позволяет ее использовать в определении максимальной ЧСС.

В процессе максимального физиологического увеличения ЧСС происходит сокращение всех интервалов, сегментов, зубцов ЭКГ и интервал Р–Т сокращается в среднем на одну треть (27-35 %), от состояния покоя. [5] При максимально возможном синусовом ритме интервал Р-Т сокращается до 300-330 мс и максимальная ЧСС может достигать до 180-198 ударов в 1 минуту. Для вычисления максимально возможной ЧСС для конкретного человека используется формула

ЧСС максимальная = 600000 : [(Р-Т покоя : 3)*2.] [3]

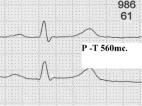

На представленной ЭКГ (рис. 11) в состоянии покоя при ЧСС 61 время систолы сердца (интервал Р-Т) составляет 560 мс. Время интервала Р-Т, при максимальной ЧСС составит 373 мс, что позволяет для данного человека определить его максимально возможную ЧСС как 160 в 1 минуту.

На ЭКГ (рис. 12) отображен традиционный тест с физической нагрузкой для этого же человека, который определил его максимальную ЧСС в 161 в минуту. Корреляция между максимальной ЧСС определенной по интервалу Р-Т и нагрузочному тесту в данном примере составила 99,3 %.

ЧСС тренировочного режима. Зная возможности своей сердечной деятельности при нагрузке, каждый человек может определить свои границы тренировочной ЧСС дающие укрепление выносливости сердца при физических упражнениях и обеспечивающей безопасность занятий физкультурой.

Для основной части здорового нетренированного населения ведущего обычный режим бытовых нагрузок ЧСС тренировочного режима определяется исходя из ЧССhwr.

1. ЧСС тр. режима = ЧССhwr * (0,75) или (0,85)

Для занимающихся спортом, тяжелым физическим трудом ЧСС тренировочного режима может быть расчитана исходя из пороговой ЧСС.

2. ЧСС тр. режима = пороговая ЧСС * 0,85

Физическая тренировка и реабилитация сердечной деятельности должна строго опираться на ЧСС тренировочного режима и чем тренированнее организм, тем шире полоса ЧСС тренировочного режима.

В анализе и контроле состояния сердечной деятельности при физических нагрузках необходимо делать акцент не столько на абсолютных цифрах пульса, сколько на местоположении пульса в системе оценки активности сердечной деятельности [4].

– ЧСС покоя – это ЧСС находящаяся в границах физиологического покоя организма.

– ЧСС физиологической активации сердечной деятельности – ЧСС находящаяся в границах от верхнего показателя ЧСС покоя до ЧССhwr.

– ЧСС избыточной активации сердечной деятельности – ЧСС находящаяся в границе от ЧССhwr до пороговой ЧСС.

– ЧСС тревожной активизации сердечной деятельности – ЧСС находящаяся в границе от пороговой ЧСС до максимальной ЧСС.

– ЧСС критической активации сердечной деятельности – ЧСС превышающая максимальную ЧСС.

– ЧСС тренировочного режима – показатели ЧСС безопасного режима тренировок.

Выводы

1. Для расчета ЧСС тренировочного режима, обеспечивающего рациональный, индивидуальный и безопасный уровень физических нагрузок для сердца не обходимо использовать показатели из ЭКГ конкретного человека, а именно ЧСС покоя, ЧССhwr, пороговая ЧСС, ЧССmax.

2. Показатели пороговой ЧСС, ЧССhwr и ЧСС тренировочного режима являются динамическими величинами и меняются в зависимости от состояния тренированности, выносливости, толерантности миокарда к нагрузкам. Повышение выносливости миокарда сдвигает эти показатели вправо. Величина максимальной ЧСС это физиологический предел и он в основном остается без изменений.

Источник