Изокинетические упражнения

Изокинетические упражнения

Изокинетические упражнения очень популярны. Они обеспечивают сопротивление, способствующее росту выносливости мышц.

Существует три типа упражнений, которые растут в популярности последние несколько лет. Это изометрические, изотонические и изокинетические упражнения. Тем не менее, они не должны рассматриваться в качестве взаимозаменяемых. Впервые они стали известны, как приспосабливающиеся упражнения с отягощением. Впервые термин был введен в 1967 году. Сопротивление (отягощение), которое задействуется для этого типа упражнений, характеризуется переменной величиной пропорциональной изменению мышечной способности в каждой точке диапазона движения. Изменение отягощения регулируется таким образом, что в любой момент времени, сопротивление равно произведению мышечной силы.

Изокинетические упражнения: Основы

Изокинетические упражнения выполняются на специализированных тренажерах, которые обеспечивают переменное сопротивление движению. Это решение гарантирует, что, независимо от того, сколько усилий вы прикладываете, движение происходит с постоянной скоростью. Они часто используются для тестирования и увеличения мышечной силы и выносливости, особенно после травмы. Работа таких тренажеров основана на идее достижения самой высокой степени сокращения мышц, одновременно с тем, исключая любой свободный диапазон движений в конечности.

Изокинетические упражнения: Типы

Существует два основных вида машин, которые используются для изокинетических тренировок. Машины первого типа известны как динамометры. Эти машины хорошо знакомы врачам. Тренажеры контролируют скорость, в то время как сопротивление изменяется в зависимости от величины усилия, прикладываемого на протяжении всего диапазона движения. Независимо от величины усилия, приложенного спортсменом, скорость движения не изменяется. Таким образом, движение всегда поддерживается с заданной скоростью.

Машины второго типа используют изменение момента рычага выбранного сопротивления, который совпадает с изменением усилия мышц плеча, а также изменением в напряжении. Сопротивление, следовательно, в состоянии подстраиваться к непрерывному изменению мышечной силы, которая прикладывается по всему диапазону движения.

Тем не менее, эти машины не ограничивают изокинетические упражнения и не являются строго обязательными. Вы можете выполнять изокинетические упражнения с помощью велотренажера. Когда вы тренируетесь с помощью велотренажера, вы должны поставлять определенное количество оборотов в минуту. Это помогает установить уровень сопротивления, а также предотвращает слишком быстрое педалирование. После того как вы привыкните к заданному темпу, вы можете увеличить сопротивление.

Изокинетические упражнения: Преимущества

Благодаря возможности контроля отягощения, вы можете установить уровень сопротивления, способный бросить вызов вашему телу, избегая перенапряжения или растяжения мышц рук и ног.

Выгоды, получаемые от изокинетических тренировок максимальны. Важным аспектом становится значительный выброс эндорфинов в кровь. Очевидно, что после изокинетических упражнений человек очень устает, но благодаря выбросу эндорфинов, он чувствует себя помолодевшим и энергичным после тренировки.

Диапазон движения значительно растет после того, как изокинетические упражнения становятся обязательной частью вашей программы тренировок.

Несмотря на то, что изокинетические упражнения не нацелены на живот, грудь и ягодицы, эти мышцы также извлекают косвенную выгоду.

Подводя итоги, медицинский словарь гласит: Изокинетические упражнения являются динамической мышечной активностью, которая выполняется с постоянной скоростью, где крутящий момент и напряжение остаются неизменными, в то время как мышцы сокращаются и удлиняются.

Источник

Изокинетический метод тренировки это

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ЮНЫХ АТЛЕТОВ В ИЗОКИНЕТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Доктор педагогических наук, профессор Л.С. Дворкин

Кандидат педагогических наук, профессор С.В. Новаковский

Кандидат педагогических наук, доцент С.В. Степанов

Кубанская государственная академия физической культуры, Краснодар

Актуальность проблемы . В спортивной подготовке школьников, несомненно, большая роль отводится развитию мышечной силы. При этом в ряде работ достаточно убедительно обосновывается тот факт, что использование различных средств и методов занятий с тяжестями в наибольшей степени способствует совершенствованию силовых возможностей человека [4, 5, 10, 23, 24, 26 и др.]. Особое значение во многих видах спорта и в физическом воспитании придается использованию дозированных отягощений направленного воздействия [2, 3, 15, 17 и др.].

Исследования, проведенные отечественными и зарубежными учеными, позволили в настоящее время говорить с большой долей достоверности о том, что силовая подготовка с дозированными отягощениями не приводит к задержке роста длины тела в подростковом возрасте, оказывает благоприятное влияние на процесс совершенствования функционального состояния организма и главным образом двигательного аппарата и кардиореспираторной системы [5, 13, 14 и др.]. Изменились представления и о возрасте начальной подготовки в силовых видах спорта, в том числе и в тяжелой атлетике.

В настоящее время в общеобразовательных школах и профессионально-технических училищах широкую популярность получили различные виды силовой подготовки. Причем все шире используются отягощения даже на уроках физического воспитания [1, 9 и др.]. Многие учителя физкультуры считают, что при правильном использовании отягощения наиболее выраженный эффект гарантирован не только для развития собственно силовых качеств, но и для всесторонней физической подготовки школьника.

Вместе с тем еще нет единого мнения в отношении дозирования величины отягощения по ее интенсивности и объему с учетом возраста, технической и физической подготовленности молодых атлетов 12 — 17 лет. Ряд авторов предлагают применять отягощения таких весов, которые юные атлеты могут поднять 6 и более раз в одном подходе [4 -7, 12] или с небольшим количеством повторений (до 2 — 4 в одном подходе), но при весе штанги в 60 — 70% [15, 23].

Есть еще одна, на наш взгляд, немаловажная проблема — слабая техническая оснащенность многих спортивных залов в общеобразовательных школах и других учебных заведениях, недостаточное методическое обеспечение процесса целенаправленной силовой подготовки школьников различного возраста с применением дозированных отягощений.

Цель исследований было разработать и научно обосновать методику интенсивной силовой подготовки атлетов 12 — 17-летнего возраста с использованием традиционного и изокинетического методов.

В данной работе были поставлены следующие задачи: а) разработать методику применения технических средств (ТС) для тренировки атлетов при выполнении различных упражнений силового характера в изокинетическом режиме; б) провести педагогический эксперимент, направленный на обоснование методики тренировки с использованием ТС.

Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены тренажеры. Суть работы данных тренажеров заключается в том, что во время подъема штанги спортсмену оказывается дозированная, равномерная и оперативная помощь, причем лишь тогда, когда в этом возникнет необходимость.

Разработанные нами тренажеры позволяют совершенствовать силовые возможности юных атлетов в изокинетическом режиме, если:

а) спортсмен объективно мог осилить максимальный для себя вес штанги, но психологически не был готов к этому (из-за неуверенности в своих силах, боязни веса и других субъективных причин);

б) наблюдалась устойчивая тенденция нарушения техники выполнения соревновательных упражнений при подъеме штанги от среднего до максимального веса;

в) для увеличения специальных физических возможностей атлета необходимо было выполнить значительно более высокую нагрузку (использовать максимальный или даже сверхмаксимальный вес штанги), чем это можно было бы сделать в обычных условиях.

Организация исследований . Для проведения педагогического эксперимента и с целью наиболее полного выявления эффективности тренажеров мы остановились на следующих упражнениях: толчок штанги от груди и приседание со штангой за головой.

К данным исследованиям допускались лишь подготовленные в техническом и физическом отношении атлеты 15 — 17 лет. В каждом из вышеперечисленных упражнений принимали участие 2 группы опытных молодых атлетов — по 10 человек в экспериментальной и контрольной группах, имеющих спортивную квалификацию от 3-го до 2-го разряда. На рисунке показана схема организации педагогического эксперимента. Экспериментальная группа тренировалась с тяжестями в изокинетическом режиме, а контрольная — по традиционной программе, т.е. без применения тренажера.

Результаты педагогических исследований оценивались по данным контрольно-педагогических испытаний, которые проводились перед началом эксперимента, а затем через каждые 1,5 месяца. Прирост результатов в экспериментальных упражнениях учитывался по отношению к исходному показателю в середине и в конце эксперимента (через 6 мес.).

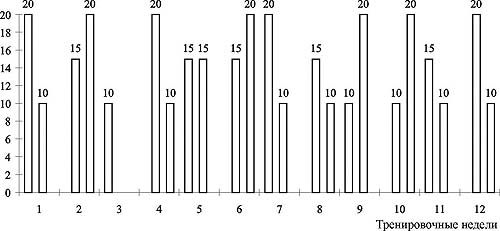

Планирование тренировочной нагрузки в экспериментальных упражнениях (20, 15 и 10 подъемов штанги за тренировочное занятие).

Примечание. 20 — КПШ за тренировку весом в 70% от максимального, поднимаемого без помощи тренажера и 90% — с его помощью; соответственно 15 — КПШ весом в 80 и 100% и 10 — КПШ весом в 90 и 110% от максимального

Планирование тренировочной нагрузки. Предварительные исследования показали, что большинство молодых атлетов достаточно уверенно выполняют упражнения со средним весом штанги (до 70-80 % от максимального). Тренировка же свыше этой нагрузки у многих молодых спортсменов нередко вызывала затруднения. Бывало и так, что атлет уверенно поднимает 3-4 раза подряд доступный для себя вес штанги, но не может осилить даже один раз вес, увеличенный, например, на 5-10 кг.

Следовательно, нередко дело было даже не столько в недостатке силовой или технической подготовленности, сколько во влиянии отрицательного психического фактора, возникающего, как правило, у молодых, еще не опытных атлетов при попытке подъема штанги максимальных или субмаксимальных весов (из-за неуверенности в своих силах, боязни веса и т.п.). Известно, что даже у опытных атлетов возникают определенные трудности в преодолении этого фактора. На практике часто приходится затрачивать значительное время, чтобы атлет сумел одолеть свою неуверенность при подъеме штанги максимального веса. Но к тому времени потенциальные физические возможности данного спортсмена часто значительно опережают уровень их реализации на соревнованиях.

С целью подтверждения эффективности применения технического средства для экспериментальной группы были определены три варианта тренировочной нагрузки:

1) 90 / 5х4; 2) 100 / 5х4; 3) 110/ 5х2,

где 90, 100 и 110 — проценты от максимального результата; 5 — количество подходов; 4, 3, 2 — количество подъемов штанги (КПШ) за один подход. Следовательно, в течение одной тренировки КПШ составляло соответственно 20, 15 и 10.

Контрольная группа выполняла тяжелоатлетические упражнения с применением следующих вариантов:

1) 70/5х4; 2) 80/5х3; 3) 90/5х2,

где 70, 80 и 90 — проценты от максимального результата; 5 — количество подходов; 4, 3 и 2 — количество подъемов за один подход. Объем тренировки по КПШ в контрольной группе был таким же, что и у их сверстников из экспериментальной группы.

Экспериментальные тяжелоатлетические упражнения выполнялись в недельном тренировочном цикле (при четырехразовых занятиях) два раза. Распределение нагрузки в этих упражнениях показано на рисунке.

Экспериментальные упражнения с одной и той же нагрузкой выполнялись в течение трех месяцев: 90 и 70% от максимального (для экспериментальной и контрольной групп) — на восьми тренировочных занятиях, 100 и 80% — на семи и в 110 и 90% — на девяти тренировках. Итого в период эксперимента было запланировано 24 таких занятия. Количество подъемов штанги для каждого варианта нагрузки составляло соответственно 160, 105 и 90 за три месяца. На наш взгляд, такой объем тренировочной нагрузки в одном упражнении в течение двух месяцев был достаточен, чтобы оценить эффективность экспериментальной методики тренировки.

Особенности силовой подготовки юных атлетов. В отличие от целого ряда подобных тренажеров, обеспечивавших подъем штанги в изокинетическом режиме, т.е. при постоянном воздействия груза, который через блок тянет штангу вверх, в нашем приспособлении помощь может оказываться по размеру и характеру в зависимости от возможностей спортсмена не только в постоянном режиме (скоростно-силовом и даже взрывном), но и именно в тот момент подъема штанги, когда у атлета возникают реальные затруднения в успешном выполнении упражнений. Это обеспечивается в результате активного участия тренера в процессе подъема штанги, который посредством данного приспособления помогает атлету на любом участке движения снаряда выполнять подъем штанги с любым усилием и скоростью. Чем труднее поднимает снаряд спортсмен, тем больше величина оказываемой помощи и, наоборот, это усилие может быть минимальным при уверенном выполнении упражнения.

На динамометре (модифицированный стандартный становой динамометр, применяемый во врачебной практике) тренажера фиксировалась окончательная максимальная величина той реальной помощи, которая оказывалась спортсмену во время выполнения упражнения. Для этого циферблат тренажера был разделен на 100 делений, каждое из которых соответствует одной условной единице (у.е.).

Для проведения статистического анализа изменения величины помощи при выполнении упражнений с различной интенсивностью контрольные замеры при выполнении подъема штанги экспериментального веса проводились в конце каждого месяца.

Толчок штанги от груди. Толчок штанги от груди — наиболее сложная в техническом отношении часть упражнения, которая особенно часто неудачно выполняется молодыми атлетами, поднимающими максимальные или субмаксимальные веса. Без стабильной техники толчка штанги от груди практически невозможно добиться высоких результатов в тяжелоатлетическом двоеборье. Нередко тяжелоатлеты даже высокого класса, несмотря на значительную мышечную силу рук и верхнего плечевого пояса, не могут успешно толкнуть штангу максимального веса, которую уверенно поднимают на грудь, из-за нарушений в технике. Пренебрежительное отношение к обучению технике классических упражнений, особенно в подростковом и юношеском возрасте, приводит к тому, что у таких спортсменов возникают значительные трудности в достижении высоких результатов.

Неудачное выполнение толчка от груди на предельном весе приводит, как правило, к появлению неуверенности в своих силах, боязни этого упражнения и т.п. При этом некоторые спортсмены, часто успокаивая себя, объясняют свое неумение толкать якобы имеющимися у них физическими недостатками (не включаются руки в локтях, в плечевых суставах и т.д.). Наши исследования с применением тренажера показали, что у большинства таких спортсменов главная причина их неудач в этом движении заключается не в физических или технических недостатках, а, как и в предыдущих упражнениях, в отрицательном психологическом факторе — неуверенности в своих физических возможностях.

Использование специальных средств для отработки техники толчка штанги от груди связано с обязательным учетом индивидуальных физических возможностей спортсменов. Причем, зная заранее постоянно повторяющиеся ошибки, можно, начиная уже с небольших весов штанги, при помощи тренажера вырабатывать прочные навыки правильной техники упражнения. Тренажер позволяет ограничивать подсед перед выталкиванием штанги от груди или, наоборот, удлинять его, повысить или снизить скорость выталкивания, а также увеличить или уменьшить общую амплитуду подседа и выталкивания.

Как правило, такая подготовительная работа значительно облегчает процесс совершенствования в технике толчка штанги от груди на больших, максимальных и сверхмаксимальных весах штанги.

Результаты проведенных исследований показали, что на первом испытании величина помощи при четырехкратном выталкивании от груди штанги весом в 90% была равна в среднем 15 у.е., трехкратном подъеме 100%-ного веса — 20 и двукратном 110%-ного веса — 25 у.е.; через 1,5 месяца — соответственно 5, 10 и 15 у.е., а в конце эксперимента (то есть через три месяца) почти все молодые атлеты толкали штангу весом от 90 до 110% от максимального самостоятельно (табл. 1).

Приседания со штангой на плечах. Выполнение данного упражнения в большей степени связано с проявлением спортсменами силовой подготовленности (мышечной силы ног) и в меньшей — технической. Так, молодые троеборцы уже через 2-3 тренировки легко осваивают технику выполнения данного упражнения. Увеличение результатов в приседании со штангой на плечах происходит в связи с возрастом и повышением уровня специальной силовой подготовленности.

Мы задались целью изучить эффективность использования тренажера для повышения уровня

силовой подготовленности юных спортсменов, применяя вышеизложенную методику. Нагрузка в этом упражнении была такая же, что и у тяжелоатлетов в рывке и толчке.

Выполнение упражнения со штангой весом в 90% при четырехкратном повторении не вызывало больших затруднений у атлетов экспериментальной группы, особенно в первых двух-трех подходах. Величина помощи тренажера при этом не превышала 10 у.е. Однако в последующих подходах, когда наступала усталость, приходилось оказывать помощь практически со второго или третьего подъема штанги.

При первом исследовании величина помощи была равна в среднем 10 у.е. По мере повышения уровня спортивной подготовленности она снижалась и при втором и третьем испытаниях составляла не более 5 у.е. (см. табл. 1).

Трехкратное приседание со штангой на плечах весом в 100% от максимального большинству спортсменов не удавалось выполнить без помощи тренажера в течение всех пяти подходов. При первом исследовании величина помощи была равна 15, втором — 10 и третьем — 5 у.е.

Двукратные приседания со штангой весом в 110% от максимального оказались значительной нагрузкой для молодых атлетов. Так, при первом исследовании величина помощи тренажера достигала 25 у.е. Через 1,5 месяца тренировок большинство спортсменов уверенно выполняли упражнение с данной нагрузкой в течение первых двух-трех подходов самостоятельно, но все же в последних двух-трех подходах помощь тренажера еще требовалась и составляла в среднем 10 у.е. Через 2 месяца на протяжении всех пяти подходов к штанге весом в 110% от максимального практически все спортсмены уже не нуждались в оказании помощи тренажера.

Таким образом, использование специальных технических средств в спортивной подготовке молодых атлетов 15-17 лет позволило успешно применить изокинетическую методику тренировки, в которой нагрузка варьировалась в пределах от 90 до 110% от исходного максимального результата. При этом адаптация спортсменов к таким нагрузкам происходила постепенно посредством оказания реальной помощи тренажера без ущерба для техники выполнения тяжелоатлетических упражнений. Следует также отметить и тот факт, что особенно эффективно спортсмены приспосабливались к большим нагрузкам при помощи тренажера при выполнении толчка от груди и в приседаниях со штангой на плечах. Так, уже через 1,5 месяца большинство спортсменов при помощи изокинетического метода успешно справлялись с весом штанги в 110% от исходного максимального результата в этих упражнениях.

Таблица 1. Средние показатели величины помощи тренажера при выполнении тяжелоатлетических упражнений, у.е.

Источник