- Художественная гимнастика: упражнения с предметом

- Упражнения с мячом

- Упражнения со скакалкой

- Упражнения с лентой

- Упражнения с шарфом

- Несколько методических указаний к упражнениям с предметами

- «Основы техники и методика обучения упражнениям с предметами в художественной гимнастике»

- Просмотр содержимого документа ««Основы техники и методика обучения упражнениям с предметами в художественной гимнастике»»

Художественная гимнастика: упражнения с предметом

В художественной гимнастике широко применяются упражнения с различными предметами: малым и средним мячом, скакалкой, обручем, лентой, вымпелом, шарфом. Они способствуют развитию тонкого мышечного чувства, глазомера, приучают к точности в движениях, совершенствуют их координацию. Кроме того, они позволяют создавать красивые, интересные рисунки движений.

Все упражнения с предметами в художественной гимнастике основаны на движениях без предмета. Поэтому переходить к ним следует после систематических тренировок по выполнению упражнений без предметов. В каждую тренировку включайте один предмет. Начните с малого (теннисного) мяча.

Упражнения с мячом

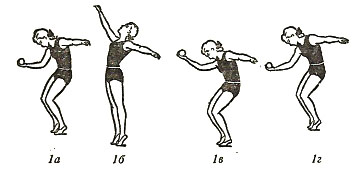

Положите мяч на ладонь правой руки, а левую поднимите в сторону. Слегка приседая и опуская голову на грудь, бросьте мяч вверх. Заканчивая бросок, выпрямите корпус, поднимите голову и смотрите на мяч. (Рис. 1 а, б)

Теперь поймайте мяч правой рукой, так же слегка приседая и наклоняя голову. В момент касания мячом руки, она продолжает опускаться, тем самым пассируя (смягчая) удар мяча о ладонь. (Рис. 1 в, г)

Повторите бросок вверх левой рукой, соблюдая те же требования. Сделайте по 4—6 бросков каждой рукой.

Бросьте мяч правой рукой и поймайте его левой (4—6 раз).

В момент, когда мяч будет вверху, сделайте хлопок руками над головой, за спиной.

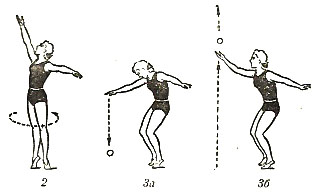

Бросьте мяч повыше и, когда он будет вверху, сделайте поворот на месте, переступая на носках. Руки вытяните в стороны. (Рис. 2)

Повторите броски другой рукой с поворотом в противоположную сторону 2—4 раза.

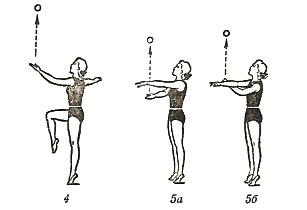

Держите мяч пальцами сверху. Слегка приседая и округляя спину, ударьте мячом о пол. (Рис. 3 а)

После отскока подхватите мяч на ладонь и, не останавливая его движения, подбейте слегка вверх. Сделайте то же другой рукой. Повторите движения 4—6 раз.

Сделайте шаг левой ногой, сгибая вперед правую, и одновременно бросьте мяч вверх левой рукой. (Рис. 4).

Поймав мяч, сделайте шаг другой ногой и бросьте мяч правой рукой. Повторите 6—8 раз. Теперь усложните бросок, делая его не на шаге, а на подскоке на опорной ноге (8—10—12 раз).

Бросьте мяч правой рукой под левую, вытянув ее вперед (рис. 5 а), и поймайте ладонью левой. Затем, не задерживая мяча, бросьте его левой рукой под правую (рис. 5 б) и поймайте правой. Бросайте мяч непрерывно каждой рукой по 4—6 раз и при этом смотрите на мяч.

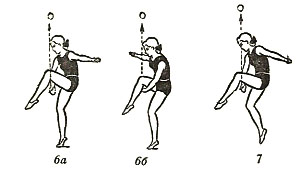

Бросьте мяч правой рукой под согнутую в колене левую ногу (рис. 6 а) и поймайте его левой рукой. Не задерживая мяча, бросьте его под правую ногу. (Рис. 6 б). Броски надо делать по 2—4 раза под каждую ногу.

Сделайте броски на «скачке», т. е. во время броска под согнутую ногу другая нога должна оттолкнуться от пола. Во время «скачков» продвигайтесь вперед или назад. (Рис. 7). Повторите все 2—4—6—8 раз.

Соедините в одно непрерывное упражнение броски под руку (рис. 5 а, б) с бросками под согнутую ногу (Рис. 6 а, б)

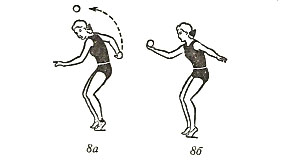

Держа мяч правой рукой, ведите ее вниз и назад, одновременно сгибая в локте, а потом в лучезапястном суставе. Затем бросьте мяч по дуге вверх над правым плечом (рис. 8 а, б) и поймайте правой рукой.

Этот бросок называется «выкрутом». Повторите его левой рукой. Сделайте по 4—6 бросков одной и другой, рукой. Это движение можно выполнять, танцуя «Польку».

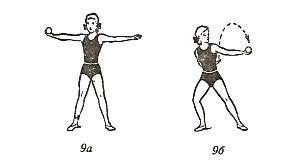

Вытяните руки в стороны, ноги поставьте врозь. Мяч держите в правой руке. Затем, слегка приседая на правой ноге и наклоняя корпус вправо, бросьте мяч «выкрутом» за спиной с таким расчетом, чтобы он не коснулся спины и пролетел по дуге сзади в левую руку (Рис. 9 а, б)

Поймав мяч левой рукой, не задерживайте его, а перебросьте «выкрутом» за спиной в правую руку. Повторите это 4—6 раз.

Когда эти основные движения с мячом будут отработаны, можно их соединять между собой по своему усмотрению в короткие упражнения и делать их группой, стоя в кругу или продвигаясь под музыку танцевальными шагами «Польки» или «Галопа».

От малого теннисного мяча переходите к среднему. Это обыкновенный резиновый мяч, диаметром 15—16 сантиметров. Делать упражнения с ним труднее, поэтому вначале следует научиться хорошо владеть малым мячом.

Упражнения со скакалкой

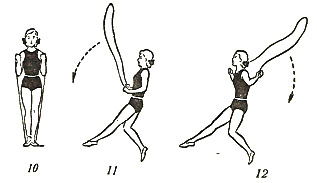

Освоив мяч, можно переходить к упражнениям со скакалкой в художественной гимнастике. Продается она в спортивных магазинах. Чтобы выбрать скакалку по своему росту, встаньте обеими ногами на середину шнура, а ручки подтяните к плечам. (Рис. 10). Скакалку можно сделать и самим: проденьте через деревянные ручки пеньковую веревку, плотный шнур или резиновую трубку.

Упражнение № 14

Вращая скакалку вперед, делайте подскоки, выпрямляя поочередно то одну, то другую ногу (Рис. 11). Корпус держите прямо, носки оттягивайте. Вращайте скакалку при участии только лучезапястных суставов. Сделайте 8—12 движений.

Повторите предыдущее упражнение, вращая скакалку назад (Рис. 12).

Делайте подскоки на одной ноге, согнув другую вперед (4 раза). Не останавливая вращения скакалки вперед, повторите подскоки на другой ноге (Рис. 13)

Выполните это же движение, вращая скакалку назад.

Вращайте скакалку вперед один раз просто, а другой раз — скрещивая руки. Подскоки делайте одновременно, отталкиваясь двумя ногами. (Рис. 14 а, б). Сделайте непрерывно 8—12—16 подскоков. Затем повторите то же самое, вращая скакалку назад.

Примечание: Сделав два-три упражнения со скакалкой, отдохните, но не стойте на месте, не садитесь, а пройдите несколько шагов, глубоко дыша.

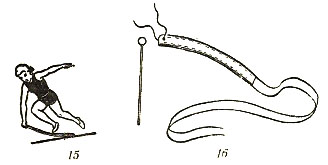

Сложите скакалку вдвое и обе ее ручки возьмите в правую руку. Наклонитесь вперед и вращайте скакалку правой рукой под ногами, перепрыгивая через нее то одной, то другой ногой (Рис. 15).

Сделайте это 6—8 раз, отдохните и повторите упражнение, вращая скакалку левой рукой.

Отталкиваясь обеими ногами, сделайте энергичный подскок вверх так, чтобы в это время скакалка дважды прокрутилась под ногами. Это будет двойное вращение. Повторите его 2—4—6 раз.

Примечание: Отдельные упражнения со скакалкой можно по-разному сочетать. Их хорошо выполнять под русские плясовые мелодии.

Упражнения с лентой

Упражнения с лентой в художественной гимнастике можно делать в большой комнате, в зале и на воздухе. Длина ленты 5 метров, ширина 3—5 сантиметров. Один конец ее прикрепите к палочке при помощи кольца. Длина палочки 65—70 см (Рис. 16 вверху)

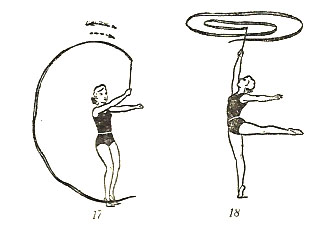

Встаньте на носки, возьмите палочку с лентой в правую руку и делайте ею энергичный взмах влево по большой дуге, а затем, не останавливая движения, возвращайте таким же взмахом вправо. Ноги при этом слегка сгибаются в коленях. (Рис. 17) Повторите это 4—6 раз.

Можно делать не дуги, а круги, вращая ленту несколько раз перед собой. Или делать круги над головой, стоя на одной ноге. (Рис. 18). Во время вращений можно продвигаться шагами, прыжками.

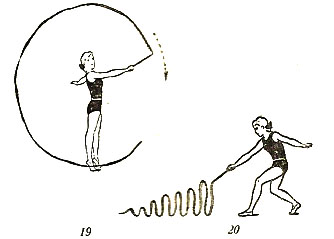

Круги можно делать и в боковой плоскости (Рис. 19), стоя на одной ноге или продвигаясь танцевальными шагами.

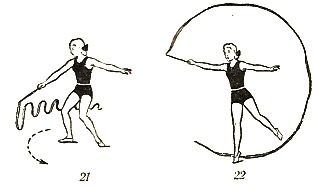

Стоя чуть наклонившись на двух или на одной ноге, делайте короткие ритмичные движения лентой взерх-вниз. (Рис. 20). При этом движении лента будет извиваться «змейкой». Эту «змейку» можно делать и с поворотом на месте (Рис. 21), но в этом случае лента не должна касаться пола.

Упражнение № 22

Вращая ленту непрерывными кругами в лицевой пл¬скости, можно прыгать через нее, как бы перешагивая сначала одной, а потом другой ногой. (Рис. 22)

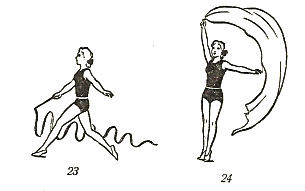

Бег с лентой, во время которого лента извивается «змейкой» в воздухе. (Рис. 23)

Соедините движения по дуге и по кругу со «змейкой», бегом, прыжками и поворотом. Получится красивое упражнение.

Упражнения с шарфом

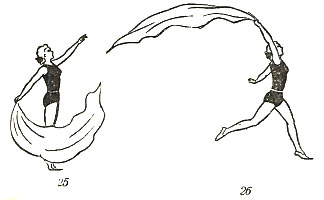

Для упражнения с шарфом достаньте кусок шелковой, очень легкой материи, длиной 2 м и шириной 80—90 см. Для этой цели подойдет газовый шарф. С ним можно делать многие движения, описанные в упражнениях с лентой, например дуги и круги в лицевой (рис. 24 вверху) и боковой (рис. 25) плоскостях. Шарф надо держать одной рукой за узкий край.

Взмахивать шарфом, держа его за широкий край.

Стремительно бежать с шарфом, поднятым над головой (Рис. 26 выше)

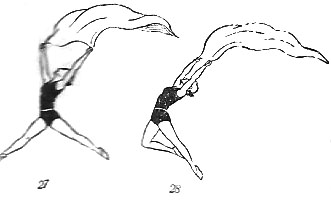

Делать прыжки, держа шарф двумя руками за широкий (рис. 27) или за узкий (рис. 28) края.

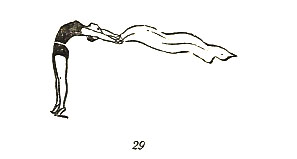

Наклоняться назад (рис. 29)

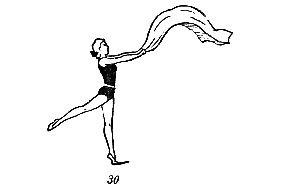

Стоять на одной ноге, удерживая равновесие. (Рис. 30)

Примечание: Отдельные движения с шарфом также можно соединять в короткие упражнения, выполняя их под музыку.

Несколько методических указаний к упражнениям с предметами

Начиная с первого упражнения следите за тем, чтобы все тело участвовало в движении. Так, при подбрасывании мяча вверх движения должны выполняться «волной». Свободная рука должна оставаться в одном и том же положении, если она не принимает активного участия в движении.

В момент ловли мяча в большинстве случаев необходимо смягчать его удар, как указано в упражнении № 1 (рис. 1 в, г). В пассировке падающего мяча принимает участие все тело: корпус, ноги, руки. Происходит как бы «круглое» полуприседание. Вообще во всех упражнениях с предметами в художественной гимнастике необходимо активное участие всего тела.

Каждое упражнение следует повторять, делая его правой и левой рукой. Соединяйте предыдущее упражнение с последующим, чтобы получать новые короткие «связки».

Осторожнее занимайтесь со скакалкой. Не перегружайте организм прыжками!

Чередуйте движения с отдыхом, постепенно увеличивая число прыжков.

Непременное условие для всех упражнений — правильное дыхание. Его нельзя задерживать. Дышите всегда глубоко и ритмично. Помните и об осанке.

После тренировки не забудьте сделать заключительные успокаивающие упражнения.

Сочиняйте сами короткие упражнения с отдельными предметами. Исполняйте их целой группой.

Источник

«Основы техники и методика обучения упражнениям с предметами в художественной гимнастике»

Просмотр содержимого документа

««Основы техники и методика обучения упражнениям с предметами в художественной гимнастике»»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА

«Основы техники и методика

обучения упражнениям с предметами

в художественной гимнастике»

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Глава 1. Биомеханические основы техники и классификация упражнений с предметами.

Художественная гимнастика – это олимпийский вид спорта, в котором спортсменки соревнуются в техническим мастерстве и выразительности исполнения сложных движений телом в сочетании с манипуляциями предметами под музыку.

Предметы в художественной гимнастике, хоть и имеют разную форму, фактуру, размеры и требуют к себе специфического подхода, всё же с точки зрения техники как способа движения, у них есть еще общее – все они физические тела и их движения подчиняются общим законам механики.

С точки зрения механики, предметы как физические тела могут совершать:

— поступательные движения по той или иной территории;

— вращательные движения вокруг той или иной оси;

В упражнениях с предметами по отношению к гимнастке предмет может находиться:

— в связном положении – в руке, на ноге, на туловище;

— в свободном положении – без гимнастки.

Находясь в связанном положении, предмет может:

двигаться вместе с движением руки (ноги, туловищем) – тогда по отношению к предмету действия гимнастки достаточно обозначить как удержание или баланс;

предмет может двигаться в руке единственно возможным способом – вращаться, то есть гимнастка может совершать вращательные движения;

предмет может двигаться вместе с рукой и в руке, то есть совершать весьма разнообразные по конфигурации движения, которые условно могут быть названы «фигурные движения».

Находясь в свободном положении, предмет может:

лететь, то есть находиться в безопорном положении, что происходит в результате выпуска, выброса или отскока предмета, поэтому эту группу движений справедливо назвать «бросковые движения»;

предмет может свободно катиться по полу или телу гимнастки и, естественно, что эти движения называются «перекатные движения».

Помимо вышеперечисленного гимнастка сама может двигаться по отношению к предмету: прыгать через него или в него, входить в предмет другим способом, катиться на нем, вращаться и т.д. При этом предмет двигается одним из вышеназванных способов, поэтому выделять эти движения в отдельную группу, с точки зрения биомеханики, не целесообразно.

В технике движений предметами, как и движениях, телом, обычно выделяют пять фаз:

1 – Исходное положение (пусковая поза).

2 – Подготовительные действия (подготовительная фаза).

3 – Основные действия (пусковая фаза).

4 – Фаза реализации.

5 – Завершающая фаза.

Исключения составляют бросок и ловля предметов – их следует рассматривать как двойное движение, состоящее из сдвоенного числа фаз.

Броски – это движения, сообщающие предметам продолжительное безопорное (полетное) движение, он состоит из следующих фаз:

— подготовка к броску – принятие удобного положения;

— замах – движения по направлению противоположному броску, но в той же плоскости;

— разгон – активное движение руки в направлении броска;

— выброс – опускание или выталкивание предмета;

— полет – нахождение предмета в безопорном положении;

Ловли – прием предмета после свободного перемещения, они состоят из следующих фаз:

— подготовка к ловле – подъем руки или другой части тела навстречу предмету;

— сопровождение – движение принимающей части тела по направлению падения предмета с целью выравнивания скоростей, без чего будет либо отскок, либо очень жесткая ловля;

— контакт – соприкосновение ловящей части тела с предметом: контакт с мячом начинается с кончиков пальцев, остальных предметов с касанием ладони;

— торможение – постепенная остановка – движение по той же траектории с постепенным замедлением;

— завершение – прекращение движения (остановка) или переход в следующее движение.

Общая классификация упражнений с предметами

Броски и переброски

Боковые, лицевые, горизонтальные.

Пол ногу, руку, плечо, за спину.

По различным осям.

Не типичным хватом

Ногой (-ами), за конец, середину, конец и середину предмета.

Параллельные, горизонтальные, разно плоскостные, поочередные, после-довательные

Вперед, назад, в сторону.

Кистью, локтем, плечом, грудью, бедром, коленом, голенью, стопой.

Вперед и над собой, сбоку.

Под рукой, ногой, за спиной, за головой.

В перекат, в обкрутку, во вращение и др.

На ногу(и), на туловище, за конец и за середину предмета.

Перед и над собой, сбоку.

Под рукой, ногой, за спиной, за головой.

Вперед, назад, в сторону, обратный, по дуге.

По кисти, одной и двум рукам, по груди и плечам, по передней, задней и боковой поверхности туловища и ног, в разных плоскостях.

На кистях одной или двух, на локте, перед собой, сбоку, сзади, над и за головой, разных плоскостях.

Без смещения и со смещением.

На двух и одной, свободной и опорной.

Без смещения и со смещением.

На руке, руками, ноге, груди, спине; по различным осям без смещения и со смещением.

Кисти, кистью, предплечья, плеча всей руки.

Шеи, плечевого пояса, талии, всего туловища.

Стопы, голени, всей ноги.

Малые, средние и большие в разных плоскостях.

Вертикальные, горизонтальные и круговые. В разных плоскостях.

Вертикальные, горизонтальные и круговые. В разных плоскостях, двухтактные, трехтактные.

Прыжки через предмет

С 1-3 вращениями, в петлю (скрестно), узким хватом

Вперед, назад и в сторону; с различным положением тела.

Через движущийся предмет

Катящийся, вертящийся, вращающийся, отскочивший и рисующий по полу и над полом.

Элементы входом в предмет

Махом вперед, назад, внутрь, наружу.

Горизонтально и скрещением вперед, назад и в сторону.

В специально подготовленный и автономно движущийся предмет (катящийся, вертящийся и т.д.).

Соединением концов, поочередными перехватами

Перед собой, сзади, сбоку, над и за головой.

Задеванием части тела, обкручиванием

Рук(и), ног(и), туловища.

Глава 2. Общие основы обучения

Разнообразные двигательные действия формируются в течение всей жизни человека под влиянием многих факторов, и процесс их формирования может приобретать различный характер. Оптимизация этого процесса достигается в условиях рационально выстроенного обучения.

Обучение – основная часть любого педагогического процесса, в том числе в сфере физической культуры, где этот процесс формирования знаний, двигательных умений и навыков, необходимых для успешной тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов.

В художественной гимнастике процессу обучения отводится особое место, так как на нем построена большая часть учебно-тренировочных занятий, особенно на этапе начальной подготовки. Предметом обучения в художественной гимнастике является упражнения без предмета и с предметами, их соединения и комбинации. Конечный результат обучения в значительной мере зависит от умения тренера правильно подобрать метод. В художественной гимнастике широко применяются разнообразные методические приемы общепринятых словесного, наглядного и практического методов, а также вспомогательные методы: помощи, идеомоторный и музыкальный (таблица 2).

Методы спортивной подготовки

Команды и распоряжения.

Указания и инструктаж.

Описания и объяснения.

Пояснения и сравнения.

Обсуждение и оценка.

Убеждение и принужде-ние.

Самоотчеты и само-оценка.

Эффективны эмоциональные сигналы

Максимально кратко и точно.

Объяснение предпочтительнее описания.

Целесообразны образные сравнения.

Убеждение предпочтительнее принуждения.

Эффективны графические отчеты

Показ тренера и гимнасток.

Фото и кинопоказ.

Целостного и расчленен-ного упражнения.

Упрощенного и услож-ненного упражнения.

Стандартного и перемен-ного упражнения.

Игровой, круговой и соревновательный.

Эффективен контроль исходных и промежуточных положений.

У опоры, с поддержкой, за лидером, «с горки», «в горку» и др. Меняются условия и количественный компоненты движений. По принципу: кто больше, дальше, быстрее, лучше.

Фиксация, поддержка, подталки-вание, подкрутка, проводка, ограничения.

При разучивании, отработке, перед оценкой, в период вынужденной неподвижности.

Выполнение заданий в темпе, ритме, динамике музыки и с ориентиром на акцент.

Позволяет правильно расставить акценты в движениях, подсказывает время приложения усилий и относительного расслабления мышц.

В процессе физического воспитания, несомненно, особое значение имеет практический метод обучения в двух основных вариантах: целостного и расчлененного обучения.

Целостный метод обучения применяется:

— для разучивания наиболее простых движений;

— при изучении некоторых сложных действий, которые с методической точки зрения, не целесообразно делить на части;

— при закреплении и совершенствовании двигательных умений и навыков.

Разновидности целостного метода обучения:

Метод целостного упражнения с постановкой частных задач.

Метод подводящий упражнений (от упрощенных форм – к целевому упражнению, от облегченных условий – к естественным).

Метод расчлененного обучения по частям с последующим их объединением в целостное упражнение применяется:

— при обучении координационно очень сложным упражнениям;

— если упражнение состоит из большого числа элементов, органически мало связанных между собой;

— если упражнения исполняются так быстро, что при целостном выполнении нельзя изучить и усовершенствовать его части.

Разновидности расчлененного метода обучения:

Собственно расчлененный метод.

Метод решения узких двигательных задач, который предполагает вычленение определенных фаз движения (позы в равновесиях, поворотах, прыжках и т.п.).

По разделениям: освоение ключевых положений тела.

Поэтому перед началом обучения педагог должен решить задачу выбора того или иного метода. Осуществлять выбор нужно, руководствуясь следующим правилом: «целостно – если возможно, о расчленениям – если необходимо» (Гавердовский Ю.К.)

Эффективность обучения любому двигательному действию во многом зависит от правильности и рациональности действий педагога и его взаимодействия с учениками. Во время обучения решаются как основные, так и частные задачи, но главным требованием является освоение рациональных способов решения двигательных действий. Поэтому главной задачей, стоящей перед преподавателем, является обучение ученика наиболее коротким путем, но при этом сформированный навык должен быть прочным и совершенным.

Теоретически обосновано и методически оправданаструктура обучения, в которой условно выделяется три этапа:

1 этап – создание представления о двигательном действии и начальное разучивание упражнения;

2 этап – углубленное, детальное разучивание;

3 этап – закрепление и дальнейшее совершенствование двигательного действия.

Цель 1 этапа обучения — создание общего представления об изучаемом двигательном действии.

Представление о двигательном действии должно включать:

Зрительный образ двигательной задачи, основанный на наблюдении;

Логический образ двигательной задачи, основанный на объяснении;

Кинестезический (двигательный) образ, основанный на ранее сформировавшихся представлениях, возникших в попытках решить двигательную задачу частично в подводящих упражнениях или целиком.

Создание предварительного представления об изучаемом действии осуществляется путем применения ряда методических приемов:

— использование терминологически точного названия упражнения.

— создание зрительного представления о двигательной задаче – показ упражнения.

— объяснение (логический образ двигательной задачи).

— создание двигательного представления (кинестезический образ двигательного действия) – первичное, пробное исполнение.

Формы, средства и методы создания представлений всегда должны соответствовать уровню знаний, тренированности и двигательному опыту занимающихся.

Первые пробные попытки исполнения, как правило, всегда связаны с ошибками. Задача тренера – увидеть эти ошибки, выделить главные и второстепенные, определить их причины, чтобы в дальнейшем правильно подобрать корректирующие упражнения.

Дальше преподаватель должен действовать по определенной схеме: задание – ошибки и их причины – корректирующее задание.

Цель 2 этапа обучения – формирования двигательного умения.

Двигательное умение – это такой уровень овладения действиями, при котором управление движением осуществляется при активной роли мышления.

Основным методом формирования умения – практическое выполнение действий в стандартных условиях. При этом возможно использование как целостного, так и расчлененного методов обучения в зависимости от конкретных задач.

На этом этапе полезен метод срочной информации о характеристиках движения, например: просмотр видеозаписей сразу после исполнения гимнасткой элемента или комбинации. Могут быть использованы приемы взаимо- и самоконтроля (броска в цель, на заданное расстояние или высоту, контроль движений и поз по отражению в зеркале и т.п.).

Очень важно, чтобы преподаватель вовремя отреагировал на возможные ошибки, иначе, когда движение автоматизируется, необходим будет процесс переучивания.

Цель 3 этапа обучения – формирование навыка.

Двигательный навык – это такая степень овладения действием, при корой управление движением происходит автоматизировано: сознание освобождается от подобного контроля за каждым действием, движения выполняются слитно, легко, экономично, устойчиво под влиянием сбивающих факторов.

Закрепление происходит в процессе многократных повторений. Попутно происходит совершенствование выразительности и деталей техники (амплитуда прыжков, равновесий и т.п.).

Основным критерием качества навыка является надежность (стабильность) выполнения движения.

1.3. Особенности обучения упражнениям с предметами.

Обучение упражнениям с предметами строится в соответствии с общими основами, но имеет свои эффективные специфические правила:

Учить нужно не движениям предметом, а действиям, обеспечивающим эти движения (использовать имитационные упражнения).

Учить надо раздельно по структурным группам, а после освоения отдельных движений их можно объединять в соединения.

Учить движениям с предметом надо изолированно от движений телом или при минимально необходимых движениях, однако по мере освоения целесообразно сочетать их с самыми разнообразными движениями тела по нарастающей трудности.

Чередовать обучение движениям надо так, чтобы, во-первых, чередовать нагрузку на разные мышечные группы и, во-вторых, чтобы предшествующие движения готовили к исполнению последующих.

При обучении движениям с предметами большую роль играет многократное повторение (не менее 8 раз), при этом задание должно предусматривать возвращение в и.п.

Контролировать степень освоения движений целесообразно по принципу «сколько из 10 раз получилось».

Для обучения упражнениям с предметами в учебно-тренировочных занятиях необходимо предусмотреть «предметные уроки». Обычно они проводятся как 5й-6й фрагменты от начала урока, но иногда целесообразно с них начинать учебно-тренировочные занятия.

Совершенствование предметной подготовки гимнасток может быть связано с изучением более сложных манипуляций предметами, а также с усложнением движений телом.

Очень серьезную работу по подготовке методических рекомендаций в обучении упражнениям с предметами в 1990 году опубликовали замечательные гимнастки – чемпионки СССР и известные ученые – кандидаты педагогических наук: Н.А. Овчинникова и Е.В. Бирюк. Многие из их рекомендаций актуальны и сегодня:

Обучать упражнениям целесообразно в облегченных условиях: на месте, замедляя темп, используя подводящие упражнения и упрощенные варианты предметов. Все, размер, фактура предметов должны соответствовать возможностям занимающихся. Направленное варьирование веса и размеров предметов позволяет легче и быстрее обучать некоторым движениям, развивать необходимые двигательные качества.

Применять упражнения следует в одинаковом объеме для правой и левой руки, что ограничит двигательную функциональную асимметрию и повысит возможности обеих рук. При этом следует помнить, что функциональная асимметрия легче поддается коррекции в 8-9 лет, чем в 10-11. Начинать разучивание простых элементов полезнее с левой руки.

Упражнение с предметами рекомендуется вводить в основную часть урока. Разучивание новых координационно-сложных упражнений, должно предшествовать уже изученным, выполняем интенсивно. Большую роль для выработки правильных дифференцировок и формирования ритмо-темповой структуры упражнения играет подбор музыкального сопровождения и умелое использование его в уроке.

После освоения основной формы движения изучаются, закрепляются и совершенствуются путем изменения условий их выполнения, к которым относятся:

— уменьшение и увеличение импульса силы (например, амплитуды и высоты бросков);

— дополнительные движения туловищем при махах, бросках, ловле, увеличение амплитуды поворота и т.д.;

— перенос тяжести тела на ногу или круговые движении при махах, перекатах, восьмерках.

— соответствующие или усиленные движения туловища, сопровождающие движение предмета (например, при перекатах мяча);

— усложненное положение рук (например, в момент ловли рука за спиной, под ногой, руки за головой, руки в скрестном положении).

5. Дальнейшее совершенствование осуществляется путем соединения нескольких элементов следующими способами: серии – соединение одинаковых элементов; ряды – соединение разных элементов одной структурной группы; соединение элементов разных структурных групп с предметом; соединение элементов разных структурных групп с предметом и движениями телом. В упражнениях с предметами важно подготовит двигательный аппарат спортсменки таким образом, чтобы обеспечит значительный запас прочности при выполнении демонстрируемой композиции и, вместе с тем, гибкость, пластичность формируемых навыков, позволяющую создать новые оригинальные варианты движений, приспосабливаясь к меняющимся требованиям правил, и успевать за техническим прогрессом.

6. Доказано, что недостаточный уровень использования сравнительно простых, но базовых, многочисленных в количественном плане действий с предметами, является одной из причин многих технических ошибок, допускаемых гимнастками на соревнованиях. Вместе с тем, элементы настолько усложнились и продолжают развиваться, что без применения специальных приемов обучения выполнить их просто невозможно.

Одним из путей решения проблемы лежит в выработке определенной системы проведения уроков с предметами. Предлагается путь раздельной отработки движений без предмета и с предметами, а также их сопряжения на новом уровне. Смысл предлагаемой методики состоит в том, что программируется совершенствования базовых элементов, проигрываются все варианты соединений, осуществляется развитие средств предметной подготовки, создается необходимый запас технической подготовленности и условия, обеспечивающие надежность исполнения соревновательных композиций.

При построении урока с предметами следует учитывать некоторые методические положения, специфические для этой формы занятий:

Необходимо постоянно возвращаться к базовым навыкам: передачи, перехваты, круги, вращения, броски и т.д. То есть урок всегда должен начинаться с действий, не усложненных сочетаниями с движениями тела.

На начальных этапах обучения весьма перспективной представляется отработка структурных групп движений с тем предметом, который в наибольшей степени отвечает их специфике: броски и отбивы – мяч; вращения и поскоки – скакалка; круги и мельницы – булавы; перекаты – обруч. Этот подход позволяет использовать несколько предметов на уроке уже на начальном этапе работы с детьми.

При разработке урока тренер должен учитывать все основные структурные группы движений, специфичные для данного предмета, необходимость их варьирования и многократного повторения. После выполнения серий движений контрастных структурных в чистом виде необходимо переходить к выполнению сочетаний их между собой. Так как выполнить все возможные сочетания в одном занятии нельзя, гимнастка должна проходить по некоему кругу, вновь и вновь возвращаясь к каждому. Этот момент обеспечит гибкость и разновидность навыка.

При проведении уроков особое внимание нужно уделять точности движений рук и перемещений предмета, четкости динамической осанки, сохранению устойчивости, создавать ситуации, требующие от гимнасток значительных усилий, для безупречного исполнения даже элементарных действий. Сотни повторений позволяет сделать сложнейшие элементы простыми, однако лишь при условии контроля за качеством исполнения, чтобы не закрепить ошибочные варианты, нерациональную технику движений.

В зависимости от периода подготовки продолжительность урока варьируется от 15 до 45 минут. В урок включаются упражнения с одним, двумя, реже – с большим количеством предметов.

Упражнения выполняются синхронно всей группой. Задания могут выполняться индивидуально, в парах, тройках, группах и других построениях, позволяющих выполнить переброски и передачи предметов.

Музыкальный материал должен быть выразительным, ритмически разнообразным, побуждающим к действиям в определенном характере.

Движения выполняются в обе стороны, правой и левой рукой. Следует чередовать контрастные структурные группы, например: броски-перекаты, передачи-отбивы, с последующим их варьированием и наращиванием трудности.

Завершают урок движения наиболее приближенные к структуре к классификационным элементам, с перемещением по площадке, с включением поворотов, равновесий, прыжков. Тем не менее, при построении уроков ориентироваться следует, прежде всего, на технику самого предмета, качественное исполнение деталей. Повышение требований к точности.

В последние годы в Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта сложилась уникальная ситуация – ежегодно в его странах обучаются около 100 студенток – мастеров спорта и мастеров спорта международного класса по художественной гимнастике, представляющих практически все регионы России: от Магадана и Владивостока до Москвы и Белгорода, от Мурманска и Архангельска и Ростовской области. Благодаря этому профессорско-преподавательскому составу удается отслеживать ход развития методического творчества тренеров ведущих школ художественной гимнастики России.

Обобщив тенденции к методике обучениям упражнения с предметами в самые последние годы, авторам пособия удалось сформировать довольно стройную систему преподавания этого раздела.

Предлагаемая методика обучения упражнениям с предметами включает в себя предметные уроки трех уровней:

— первый уровень – первоначальное обучение технике упражнений с предметами;

— второй уровень – совершенствование предметных манипуляций;

— третий уровень – соединение базовых движений телом с предметными манипуляциями.

Кроме предметных уроков, авторы данного пособия считают чрезвычайно полезным для совершенствования техники владения предметами проведение разминок с предметами, комплексов специальной физической подготовки (СФП) с предметами и подвижных игр с предметами.

Источник