Гипоксия новорожденного

Автор: Созинова А.В., акушер-гинеколог, ведет непрерывную практику с 2001 года.

Гипоксия новорожденных не считается отдельным заболеванием, а относится лишь к патологическим состояниям, то есть является проявлением какой-либо врожденной/приобретенной патологии или неблагоприятного течения беременности и родов.

Гипоксия обязательно сопровождает респираторный дистресс-синдром, который часто развивается у недоношенных детей. Причем, чем меньше срок гестации, тем тяжелее проявляется данный синдром.

Итак, гипоксией новорожденного называется кислородное голодание головного мозга, что приводит к его дисфункции, а также другим системным нарушениям. Гипоксия головного мозга представляет огромную опасность для новорожденного и может привести к его инвалидизации и даже гибели.

Причины

Факторы, которые провоцируют развитие гипоксии новорожденного, весьма многочисленны. Условно их можно разделить на 4 большие группы:

Антенатальные причины (действующие во время беременности)

К ним относятся:

- тяжелые соматические болезни матери (сердечно-сосудистая, дыхательная, эндокринная патология),

- хроническая интоксикация беременной (курение, прием алкоголя, употребление наркотиков, профессиональные вредности, нарушенная экология).

Также в этот список входят:

- недоношенная и переношенная беременность,

- гестозы,

- сильные ярко выраженные анемии,

- кровотечения во время беременности (предлежание, отслойка плаценты),

- внутриутробное инфицирование плода хроническими материнскими инфекциями и перенесенная во время беременности острая инфекция,

- многоводие и маловодие,

- многоплодная беременность.

Кроме того, виной гипоксии могут быть:

- резус-конфликтная беременность и антифосфолипидный синдром,

- перманентная угроза прерывания беременности и развитие фетоплацентарной недостаточности,

- постоянные стрессы, неблагоприятные условия проживания, неполноценное питание.

Интранатальные причины (осложненное течение родов)

В данную группу входят:

- затяжные или наоборот, стремительные роды,

- родовая травма плода (повреждение головного или спинного мозга),

- родостимуляция окситоцином,

- оперативное родоразрешение (наложение акушерских щипцов, кесарево сечение).

Также в данную группу входят:

- падение кровяного давления в родах,

- преэклампсия и эклампсия в родах,

- отслойка плаценты в родах,

- гипоксия женщины во время общего наркоза,

- разрывы матки,

- аномалии родовой деятельности (дискоординация родовых сил).

Патология со стороны пуповины

- истинные узлы и их затягивание пуповины,

- разрыв пуповинных сосудов,

- обвитие пуповины,

- сжатие пуповины.

Плодовые причины (со стороны плода).

К данным причинам относятся:

- гемолитическая болезнь плода и новорожденного (анемия вследствие гемолиза эритроцитов),

- пороки развития плода (аномалии сердечно-сосудистой и легочной систем),

- инфекционные внутриутробные заболевания,

- кровоизлияния в головной мозг, надпочечники.

Асфиксия новорожденного

Асфиксия, переходящая впоследствии в гипоксию новорожденного развивается в результате закупорки дыхательных путей (заглатывание ребенком околоплодных вод и мекония, закупорка слизью, тугое обвитие пуповины, длительное и проблематичное рождение головки и другие).

Признаки гипоксии. Шкала Апгар

Оценка состояния ребенка проводится сразу после рождения, на первой минуте и спустя 5 минут. С этой целью используют шкалу, разработанную Виржинией Апгар, учитывая и суммируя следующие показатели, каждый из которых оценивается от 0 до 2 баллов:

- окраска кожи;

- частота дыхания;

- рефлекторная активность;

- частота сердечных сокращений;

- тонус мышц.

По полученной сумме баллов определяется отсутствие или наличие гипоксии и ее степень:

- норма – количество баллов 8-10;

- легкая гипоксия – 6-7 баллов;

- среднетяжелая гипоксия – 4-5 баллов;

- тяжелая гипоксия – 0-3 балла.

Гипоксия легкой степени определяется практически у всех новорожденных на первой минуте жизни и исчезает в течение 5 минут самостоятельно.

Среднетяжелая гипоксия новорожденного требует определенного лечения, состояние ребенка приходит в норму через несколько дней. При тяжелой гипоксии или асфиксии проводятся немедленные реанимационные мероприятия, назначается комплексное лечение и наблюдение за ребенком в дальнейшем.

Клиника гипоксии новорожденного, как правило, ярковыражена и диагноз устанавливается сразу после появления ребенка на свет. К признакам данного состояния относятся тахикардия, с постепенной заменой на брадикардию (менее 100 ударов в минуту), нарушение ритма сокращений сердца, аускультация шумов в сердце, бледность кожи и синюшность носогубного треугольника и конечностей.

Отмечается нерегулярное дыхание или его отсутствие, двигательная активность снижена или отсутствует (ребенок вялый или не шевелится), присутствие в околоплодных водах мекония (зеленые воды). Увеличиваются показатели свертываемости крови, что ведет к тромбообразованию в сосудах и кровоизлиянию в ткани.

В дальнейшем, если гипоксия была пропущена на первых минутах жизни ребенка, присоединяются следующие признаки:

- постоянная сонливость;

- беспокойный сон, вздрагивания;

- мраморный оттенок кожи конечностей;

- ребенок быстро замерзает (при купании, переодевании);

- беспокойное, капризное поведение, беспричинный плач;

- дрожание мышц лица во время плача или в покое.

Гипоксическая энцефалопатия

Гипоксия новорожденного ведет к развитию гипоксической энцефалопатии (поражение головного мозга), которая подразделяется на степени тяжести:

легкая – сонливость или возбуждение новорожденного, исчезающие через 5-7 суток;

среднетяжелая – кроме сонливости и/или возбуждения наблюдается плач без причины, судороги, неприятие ношения на руках, быстрое замерзание;

тяжелая – сильная сонливость и заторможенность, развитие психомоторного возбуждения или коматозного состояния с непрекращающимися судорогами.

Лечебная тактика гипоксии

При возникновении гипоксии плода в потужном периоде или во время схваток (урежение сердцебиения) принимают решение о скорейшем завершении родов: проведение кесарева сечения или наложение акушерских щипцов (в случае родостимуляции окситоцином введение препарата прекращают). После рождения ребенка приступают к немедленному оказанию медицинской помощи:

- освобождение дыхательных путей от слизи, мекония и вод (отсасывание специальным аспиратором);

- подача смеси кислорода с воздухом или чистого увлажненного кислорода через маску, носовой катетер или аппарата искусственной вентиляции легких (в случае тяжелой гипоксии новорожденного помещают в кувез, интубируют и начинают ИВЛ);

- обогрев ребенка лучистым теплом (на специальном пеленальном столике), а при тяжелой гипоксии помещение малыша в инкубатор;

- введение препаратов, стимулирующих кровообращение и повышающих кровяное давление (камфара, дофамин) и средств, возбуждающих дыхательный центр (этимизол);

- внутривенные инфузии физ. раствора, гидрокарбоната натрия (нейтрализация углекислоты в крови), глюкозы для восстановления сниженного объема сосудистого русла;

- переливание препаратов крови при необходимости (гемолитическая болезнь новорожденного);

- назначение антибиотиков для профилактики легочных инфекций в случае тяжелой гипоксии или внутриутробном инфицировании плода, а также при респираторном дистресс-синдроме при преждевременных родах;

- назначение противосудорожных препаратов (фенобарбитал, феназепам);

- для снижения внутричерепного давления показано введение диакарба, верошпирона (мочегонные с эффектом понижения продукции ликвора).

Реабилитация после выписки

Дальнейшее лечение после выписки из роддома (удовлетворительное состояние ребенка) проводится участковым неонатологом, который назначает массаж, лечебную гимнастику, режим кормления и объясняет женщине правила ухода за ребенком, испытавшим гипоксию после рождения.

Из лекарственных препаратов назначаются средства, улучшающие кровообращение и питание головного мозга (винпоцетин, пирацетам, церебролизин), препараты, снижающие внутричерепное давление (диакарб, аспаркам, калийсодержащие средства), противосудорожные лекарства по показаниям.

Ребенок находится на диспансерном учете у педиатра и регулярно должен осматриваться неврологом.

Последствия и прогноз

Гипоксия легкой и средней степени тяжести при своевременном и качественном лечении не приводит к серьезным последствиям, но тяжелая гипоксия опасна развитием следующих состояний:

- тревожность, беспокойство ребенка и лабильность психики;

- отставание в физическом и психическом развитии, головные боли и развитие нейроциркуляторной дистонии;

- повышенное внутричерепное давление;

- развитие эпилептического синдрома и гидроцефалии;

- образование кист головного мозга;

- поражение черепно-мозговых нервов и исчезновение их функций.

К редким последствиям тяжелой гипоксии новорожденного относятся инвалидизация ребенка или летальный исход.

Прогноз зависит от степени гипоксии. При легкой и среднетяжелой гипоксии и адекватной терапии прогноз благоприятный, при тяжелой гипоксии мозга прогноз сомнительный.

Важно! Все материалы носят справочный характер и ни в коей мере не являются альтернативой очной консультации специалиста.

Этот сайт использует cookie-файлы для идентификации посетителей сайта: Google analytics, Yandex metrika, Google Adsense. Если для вас это неприемлемо, пожалуйста, откройте эту страницу в анонимном режиме.

Источник

Гипоксия у детей гимнастика

В последние годы все более пристальное внимание специалистов разного профиля (неврологов, психиатров, нейрофизиологов, психологов, педагогов) привлекает проблема синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у детей. По данным эпидемиологических исследований детей, проведенных в России, его частота составляет 2–29 % [13]. Клинические проявления СДВГ определяются тремя основными симптомами: невнимательностью (Н), гиперактивностью (ГА), импульсивностью (И). Клиническая картина не однородна и основные симптомы могут быть вариативны по количественным и качественным характеристикам [12].

Выделяют СДВГ с преобладанием гиперактивности (СДВГ-Г), СДВГ с преобладанием невнимательности (СДВ-Н) и комбинированный тип. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что комбинированный тип является наиболее распространенным [12, 15, 16]. Эти нарушения сочетаются с поведенческими и тревожными расстройствами, трудностями в обучении и межличностных отношениях, а также в формировании речи и школьных навыков.

Считается, что основные морфофункциональные нарушения при СДВГ связаны со специализированными мозговыми системами, которые оказывают модулирующее избирательное влияние на структуры мозга [7]. При этом нарушаются взаимодействия между лобными долями (прежде всего – их префронтальными отделами) и передней цингулярной извилиной, лимбической системой и глубинными образованиями (гипокамп, таламус, базальные ганглии) [1, 17]. Предполагается, что в основе патогенеза лежат нарушения активирующей функции ретикулярной формацией [3]. Также имеются данные, указывающие на нейротрансмиттерную недостаточность при нарушении метаболизма нейромедиаторов центральной нервной системы-дофамина, норадреналина и серотонина [6, 14].

Поэтому актуальным является поиск эффективных комплексных воздействий, создающих физиологическую основу адекватного развития мозговых механизмов у детей с СДВГ.

Нами исследованы изменения уровней активации головного мозга под действием интервальных гипоксически-гиперкапнических тренировок. Данные тренировки имеют нейропротекторный эффект, приводят к падению тонуса артерий, раскрытию резервных капилляров, в результате чего улучшается кровообращение и питание мозга [2, 8, 11]. Однако эффекты гипоксически-гиперкапнических тренировок в отношении активационных механизмов до настоящего времени не исследовались.

Учитывая все вышесказанное, авторы поставили цель – исследовать влияние гипоксически-гиперкапнических тренировок на уровни активации лобной коры головного мозга у детей 5–8 лет с СДВГ.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось при добровольном информированном согласии родителей, участвовал 41 ребенок школ г. Красноярска (средний возраст 7, 8 лет). Методом случайной выборки дети разделены на 2 группы. Экспериментальную группу составили 22 ребенка с СДВГ, которые получили комплексное лечение, включающее медикаментозную терапию, БОС-терапию, гипоксически-гиперкапнические тренировки на дыхательном тренажере. Контрольную группу составили 19 детей, получавших идентичный курс коррекции без гипоксически-гиперкапнических тренировок.

Для исследования уровней активации мозговых систем был использован метод омегаметрии, определяющий значения сверхмедленных устойчивых потенциалов (УП) милливольтного диапазона, регистрируемых в корковых проекциях лобной коры [4, 5, 9]. Исследование проводилось при помощи комплекса омегаметрии «Омега-тестер». Полученные результаты анализировались с помощью стандартных статистических методов.

Гипоксически-гиперкапнические тренировки проводились на дыхательном тренажере «Карбоник» в соответствии с рекомендациями по его применению (Беспалов, 2005; Чудимов и др., 2011). Общий принцип тренировочных занятий заключался в постепенном повышении времени занятия от 2 до 20 мин, при постоянной концентрации углекислого газа (5–6 %) и кислорода (17–15 %) с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.

Результаты исследования и их обсуждение

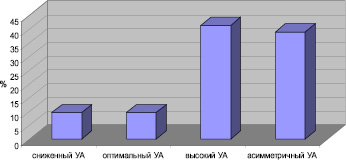

При исследовании уровней активации лобной коры головного мозга у детей с СДВГ нами выявлено следующее соотношение уровней активации: большинство характеризовалось высокими (41,4 %) и асимметричными (39 %) значениями омега-потенциала. К оптимальному и сниженному уровню активации относились по 9 % детей (рис. 1).

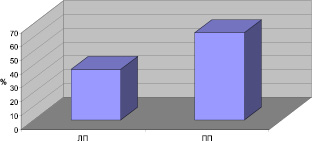

Также у 63,4 % детей с СДВГ отмечается значимая межполушарная асимметрия, с преобладанием правого полушария и 36,5 % с доминированием левого полушария (рис. 2).

Рис. 1. Процентное распределение по уровню омега-потенциала у детей с СДВГ

Рис. 2. Особенности межполушарных отношений у детей с СДВГ

Результаты исследования показали, что для детей с СДВГ характерны более высокие значения устойчивого потенциала лобной коры, которая, как известно, отвечает за планирование, контроль, поведенческое торможение, регуляцию эмоций и аффекта. Возможно, более высокая активность поведенческой системы торможения является признаком изменения локального мозгового кровотока и, соответственно, дисбаланса коркового возбуждения. Еще одной особенностью детей с СДВГ можно считать асимметричную активность правого полушария головного мозга, что может говорить о нарушениях ведущих механизмов модулирующего влияния корковой активности, координирующих функциональную активность организма.

Включение в комплекс коррекционных мероприятий гипоксически-гиперкапнических тренировок выявило следующее распределение по уровням активации лобной коры у экспериментальной и контрольной групп. После коррекции в экспериментальной группе количество человек сократилось в 2 раза, а в контрольной не изменилось. Второй оптимальный уровень после коррекции регистрировался уже у большего числа детей (72,7 %), в отличие от контрольной группы (31,5 %). В случае высоких и асимметричных величин омега-потенциала (III и IV УА) наблюдалось значимое снижение омега-потенциала в экспериментальной группе (рис. 3).

При сопоставлении результатов касающихся особенностей межполушарных отношений у детей с СДВГ, после гипоксически-гиперкапнических тренировок было обнаружено достоверное уменьшение омега-потенциала правого полушария (р

Источник