- Лечение синдрома запястного канала

- Медикаментозное и физиотерапевтическое лечение синдрома запястного канала

- Оперативное лечение синдрома запястного канала

- Гимнастика при синдроме запястного канала

- Упражнения для лечения онемения рук и синдрома запястного канала

- Какие упражнения делать при онемении рук

- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к этой лечебной гимнастике:

- Правила выполнения этих упражнений:

- Синдром запястного канала — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы синдрома запястного канала

- Патогенез синдрома запястного канала

- Классификация и стадии развития синдрома запястного канала

- Осложнения синдрома запястного канала

- Диагностика синдрома запястного канала

- Лечение синдрома запястного канала

- Прогноз. Профилактика

Лечение синдрома запястного канала

Автор: Evdokimenko · Опубликовано 09.12.2019 · Обновлено 19.03.2020

Прежде чем начинать лечение синдрома запястного канала, нужно выяснить, какие обстоятельства явились его причиной. И, естественно, необходимо первым делом попытаться эти неблагоприятные обстоятельства устранить. Если синдром запястного канала является следствием профессиональных перегрузок, то их необходимо как минимум существенно снизить. Как максимум — на некоторое время вообще прекратить травмирующую профессиональную деятельность.

Если синдром запястного канала развивается на фоне эндокринных заболеваний, диабета или на фоне артрита, то, само собой, прежде всего мы лечим первоначальную болезнь. При неполадках в работе шейного отдела позвоночника мы сперва «подправляем» позвоночник, делаем массаж воротниковой зоны и т. д., и лишь после нормализации работы позвоночника переходим непосредственно к лечению самого синдрома.

Медикаментозное и физиотерапевтическое лечение синдрома запястного канала

При неосложненном синдроме запястного канала хороший эффект может дать целый ряд медицинских процедур:

- фонофорез гидрокортизона на область запястья со стороны ладони;

- электрофорез раствора никотиновой кислоты;

- грязелечение;

- лазеротерапия;

- компрессы с димексидом на запястье;

- внутривенные капельницы с сосудорасширяющими препаратами и др.

Очень хороший лечебный эффект при синдроме запястного канала дают специальные упражнения, о которых вы можете прочитать здесь >>

Эти упражнения эффективны более чем в 80% случаев!

Дополнить лечение можно с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов (таких, как диклофенак, мовалис, ибупрофен, нимулид и др). Некоторым пациентам существенное облегчение приносит прием мочегонных лекарств — они помогают снизить отек в тканях запястного канала.

Многим больным помогает использование специальных охлаждающих примочек на область запястья — например, холодных мокрых полотенец (только что из холодильника) или кубиков со льдом (максимум на 2–3 минуты 1–2 раза в день).

Но самыми обоснованными лечебными мероприятиями при сдавлении срединного нерва, с моей точки зрения, являются мануальные манипуляции над кистью с целью восстановить правильное положение косточек запястья и введение в запястный канал лекарственной смеси. Обычно специальной тонкой иглой в канал вводится смесь анестетика (лидокаина, новокаина и др.) с кортикостероидным гормоном — чаще всего с дипроспаном или гидрокортизоном.

Как правило, уже первая подобная инъекция в запястный канал приносит пациенту существенное облегчение. Если же через 2 недели после первого введения неприятные ощущения у пациента исчезают не полностью, то проводят вторую инъекцию той же смеси. Еще через 2 недели можно провести третью, заключительную инъекцию.

Видео: Онемение пальцев рук или всей руки, синдром запястного канала — причины и лечение

Как правило, для выздоровления трех введений лекарственной смеси вполне достаточно. И если после трех инъекций в запястный канал неприятные ощущения не только не прошли, а даже не уменьшились (при условии правильного проведения процедуры), можно думать о диагностической ошибке.

Хотя справедливости ради надо сказать, что примерно в 10% случаев синдром запястного канала не поддается даже абсолютно грамотному комплексному лечению. Это происходит при значительном перерождении поперечной связки запястья и ее гипертрофии (расширении и набухании). В такой ситуации единственным выходом остается оперативное лечение синдрома запястного канала.

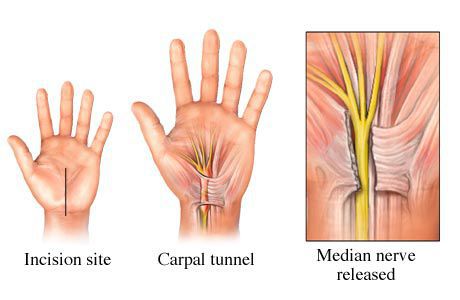

Оперативное лечение синдрома запястного канала

Операция относится к разряду достаточно простых. Она выполняется под местной анестезией и не требует длительного нахождения в стационаре, а некоторых клиниках она и вовсе выполняется амбулаторно — пациент приходит на операцию из дома, и после операции в тот же день возвращается домой. В ходе оперативного вмешательства хирург иссекает поперечную связку запястья и расширяет запястный канал, освобождая место для срединного нерва. И спустя 3–4 недели после удачно проведенной операции функция поврежденной руки восстанавливается на 60–70 процентов. Но окончательное восстановление руки после операции может произойти не сразу, а только через несколько месяцев.

Рецидивы синдрома запястного канала после операции случаются редко. Обычно 80–90% пациентов после рассечения поперечной связки запястья полностью избавляются от мучительных симптомов этого заболевания.

Статья доктора Евдокименко© для книги «Боль и онемение в руках», 2004 г.

Отредактирована в 2011 г. Все права защищены.

Источник

Гимнастика при синдроме запястного канала

Гимнастика при синдроме запястного канала

(комплекс составил д.м.н. Маркин С.П.)

Важно помнить, что даже если Вы, просиживая целыми днями за компьютером, пока не замечаете у себя ни одного признака развития кистевого туннельного синдрома, для его предотвращения стоит время от времени проделывать несложные упражнения, способствующие восстановлению кровообращения в кисти.

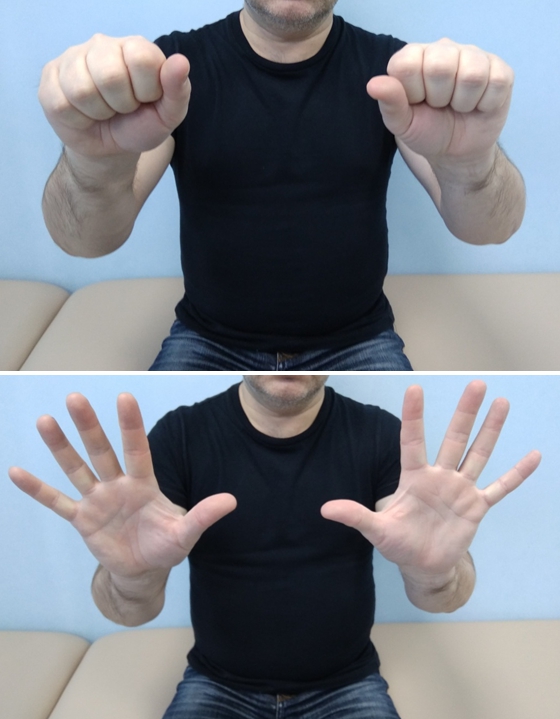

- Сильно сожмите пальцы в кулак, а затем сильно их разожмите

- Сожмите кулаки и повращайте кистями сначала в одну, потом в другую сторону

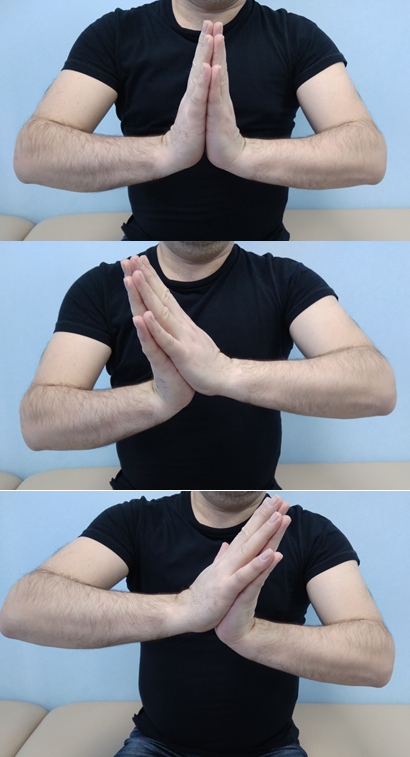

- Прижмите ладони друг к другу, разведите в стороны локти, медленно и плавно опустите ладони как можно ниже, а затем верните в исходное положение

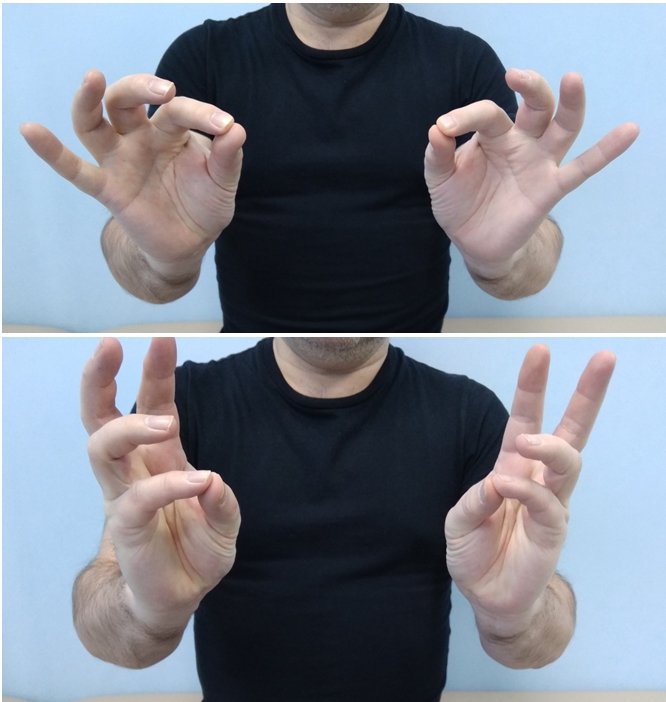

- Соедините кончики большого и указательного пальца (жест «окей»), затем большого и среднего, большого и безымянного, большого и мизинца

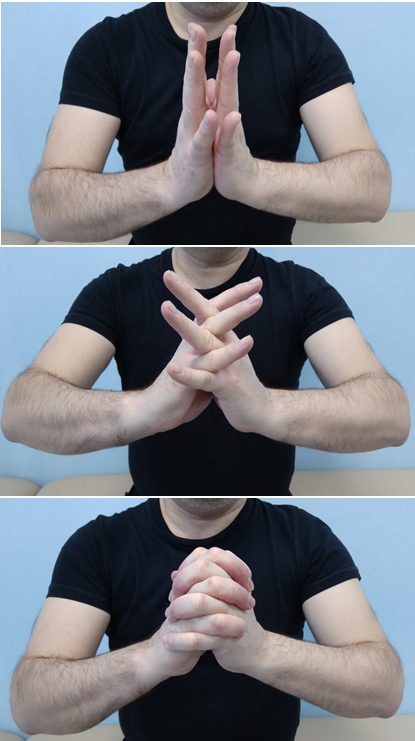

- Соедините ладони, отведите все пальцы как можно дальше назад (на 5 секунд) и затем скрестите пальцы, сжимая их (в течение 5 секунд).

- Соедините руки в замок и выпрямите пальцы, затем выгибайте пальцы вниз, выводя запястья наверх.

- Соедините руки ладонями перед грудью. С усилием надавливайте одной ладонью на другую (в течение 5 секунд).

- Согните запястья вперед (держать 5 секунд), далее разогните запястья назад (держать 5 секунд)

- Потрясите кистями рук, словно пытаясь стряхнуть с них капельки воды

- Перейдите к массажу кистей с помощью шипованного мячика

Повторяйте эти упражнения через 2-3 часа работы за компьютером (по 10 раз каждое)

- При длительной работе можно использовать специальный ортез на руку или периодически (на 4-5 дней) делать кинезиотейпирование запястного сустава

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Размещение ООО «МедШум» расписания врачей, перечня и цен на услуги носит чисто информационный характер, не является обязательством и не может служить основанием для предъявления претензий.

*Все виды медицинских услуг вы также можете получить в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (при наличии полиса ОМС в муниципальных медицинских учреждениях города).

** Цены на манипуляции носят информационный характер и могут изменяться в зависимости от сложности и объёма использования расходных материалов.

Источник

Упражнения для лечения онемения рук и синдрома запястного канала

Автор: Evdokimenko · Опубликовано 09.12.2019 · Обновлено 03.05.2020

Наверное, вы уже знаете, что немеют руки чаще всего из-за синдрома запястного канала. Его еще называют синдром карпального канала.

На синдром запястного канала приходится больше 60% всех случаев онемения рук!

При синдроме запястного канала обычно немеют пальцы рук, и кисти рук до запястья; иногда онемение рук распространяется до локтя. Совсем редко онемение руки доходит от пальцев до самого плеча.

В 30% случаев онемение руки происходит из-за повреждений позвоночника: например, грыжи диска или смещения межпозвонковых суставов.

И только около 10% случаев — это побочные действия лекарств от давления или таблеток от холестерина, синдром Рейно, и прочее.

Гимнастика для лечения онемения рук очень эффективна именно при синдроме запястного канала. И менее эффективна — при онемении рук, вызванном повреждениями позвоночника.

В остальных ситуациях, сопровождающихся онемением рук, лечебная гимнастика чаще всего дает небольшой результат — ведь в этих случаях нужно, в первую очередь, устранить саму причину болезни: перестать пить таблетки, которые дают побочные эффекты, и т. д.

Какие упражнения делать при онемении рук

Существуют великолепные упражнения, которые изначально разрабатывались для снятия спазма локтевых сухожилий у спортсменов, и для лечения эпикондилита — «локтя теннисиста».

Чуть позже я (с удивлением) заметил на примере нескольких сотен своих пациентов, что эти упражнения помогают устранить или уменьшить онемение рук при синдроме запястного канала.

Вот эти упражнения:

В принципе, если здраво подумать, ничего особо удивительного в эффективности этих упражнений при синдроме запястного канала нет. Ведь они устраняют спазм мышц рук и сухожилий от локтей до запястья. И значит, помогают уменьшить сжатие запястного канала.

Так что эффективность этих упражнений при онемении рук можно было бы предсказать заранее, будь мы, врачи, внимательнее.

При онемении рук первый лечебный эффект от ежедневного выполнения этих упражнений будет заметен уже в течение 7–15 дней.

Если же за 2 недели не станет хотя бы немного лучше, значит, нет смысла мучить себя гимнастикой дальше.

И тогда нужно переходить к другим методам лечения синдрома запястного канала *

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к этой лечебной гимнастике:

При всей их полезности, эти упражнения нельзя выполнять:

• при свежих травмах запястья, вывихах лучезапястного сустава и растяжении связок запястья;

• при артрите лучезапястного сустава в стадии обострения; но при стойкой ремиссии артрита эти упражнения делать можно;

• при повышенной температуре тела (выше 37,5 ºС); при гриппе, ОРВИ и ангине — надо дождаться выздоровления и подождать еще минимум 3-4 дня;

• минимум 3 месяца после операций на запястье или лучезапястном суставе; в дальнейшем – только по согласованию с оперировавшим хирургом.

Внимание! Если какое-то конкретное упражнение вызывает резкую боль, значит, оно вам противопоказано или вы выполняете его неправильно.

В таком случае его лучше не делать, или, по крайней мере, отложить его до консультации с Вашим лечащим врачом.

Правила выполнения этих упражнений:

Делать упражнения нужно ежедневно, 1 раз в день, максимум 2 раза в день, на протяжении минимум 3-4-х недель.

Выполняя упражнения, соблюдайте осторожность и не допускайте резких болевых ощущений.

Хотя умеренные, терпимые боли, вызванные вытяжением сухожилий, при выполнении данных упражнений практически неизбежны.

Главное здесь — не «переборщить». Увеличивать нагрузку и наращивать подвижность руки нужно постепенно.

И помните, что даже при правильном выполнении гимнастики улучшение наступает далеко не сразу.

В первые дни занятий боли в руке могут на какое-то время даже немного усиливаться, но уже спустя 1-2 недели вы ощутите первые признаки улучшения самочувствия.

Желаю вам воли и упорства, необходимых для возвращения былой легкости движений!

Источник

Синдром запястного канала — симптомы и лечение

Что такое синдром запястного канала? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Михайлюка И. Г., невролога со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

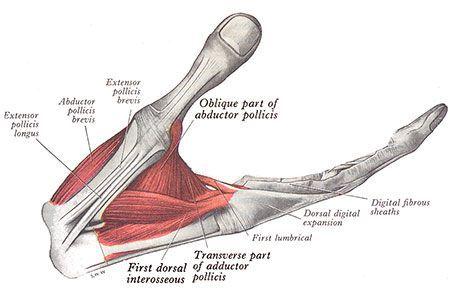

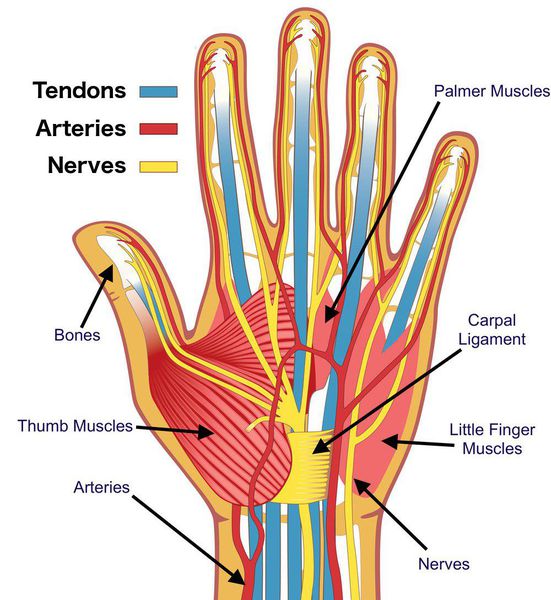

Синдром запястного канала — это наиболее распространённая форма туннельных синдромов, которая возникает в результате сдавления срединного нерва в месте его прохождения через такой анатомический «туннель», как запястный канал [1] .

Средняя распространённость синдрома составляет 1-5,8 % [2] [3] , при этом она может значительно отличаться в зависимости от социальной группы человека и факторов риска, которым он подвергается [4] .

Основными факторами риска, предрасполагающими к развитию синдрома запястного канала, являются:

- возраст от 40 до 60 лет;

- женский пол;

- ожирение или избыточная масса тела;

- сахарный диабет;

- алкоголизм и курение[4][5][6] ;

- профессиональные факторы: интенсивная нагрузка на лучезапястный сустав во время физически сложной работы ( механик, слесарь ), удерживание кисти в неудобном положении, особенно в позиции сгибания или разгибания (фотограф, музыкант, швея), воздействие локальной или общей вибрации ( бурильщик, шлифовщик, асфальтоукладчик, водитель ), а также работа, связанная с длительным пребыванием за компьютером (программист, редактор, наборщик) [7][8][9] .

В большинстве случаев встречается так называемая идиопатическая форма синдрома запястного канала, при которой установить причину имеющихся симптомов не удаётся [5] . При этом, по данным компьютерной томографии, у таких пациентов имеется врождённая узость канала запястья [10] . Поэтому основная роль в формировании идиопатической формы синдрома, вероятно, принадлежит врождённым неизменяемым факторам (например, наследственности) [11] .

Вторичная форма синдрома запястного канала может возникать при поражении различных анатомических структур, которые расположены в запястном канале, в ходе некоторых заболеваний и состояний:

- системные заболевания соединительной ткани (например, ревматоидный артрит);

- тендовагинит мышц-сгибателей кисти (воспаление сухожилия мышцы и её оболочки);

- заболевания эндокринной системы;

- гиповитаминозы (нехватка витаминов в организме);

- беременность [3][5] .

Симптомы синдрома запястного канала

Симптомы заболевания включают в себя чувствительные нарушения: онемение и парестезии (мурашки, покалывание, жжение) в области иннервации срединного нерва на кисти, т. е. в области пальцев с первого по четвёрты й.

Дополнительно человек может испытывать ноющие, иногда жгучие болевые ощущения в этой области. При этом заподозрить именно синдром запястного канала, а не другое заболевание с похожими симптомами, позволяют следующие характеристики этих проявлений [12] :

- Нарушения чувствительности в виде онемения или парестезий, которые присутствуют минимум в двух пальцах с первого по четвёртый в течение по крайней мере одного месяца. Указанные симптомы могут появляться периодически или быть постоянными. Причём если сейчас симптомы присутствуют постоянно, то перед этим обязательно был период, когда они возникали периодически. Для соблюдения этого критерия недостаточно одной боли — ей обязательно должны сопутствовать онемение и парестезии.

- Онемение и парестезии становятся сильнее под влиянием хотя бы одного из указанных факторов: сон, удержание руки в одном положении, многократно повторяющиеся движения кисти.

- Онемение и парестезии уменьшаются под влиянием минимум одного из указанных факторов: смена положения или встряхивание руки, фиксация лучезапястного сустава ортезом (специальным приспособлением).

- Болевой синдром (при наличии) должен быть более выраженным в пальцах, области кисти и лучезапястного сустава, чем в предплечье, плече и шее.

При выраженной степени повреждения срединного нерва в области прохождения его через запястный канал может присутствовать слабость мышц, за движения которых отвечает срединный нерв. Чаще всего, это мышцы возвышения большого пальца. Однако из-за часто встречающихся анастомозов (соединений) между срединным и локтевым нервом могут встречаться нетипичные для поражения срединного нерва варианты слабости мышц [13] .

Патогенез синдрома запястного канала

В основе развития чувствительных нарушений лежит повышение давления тканей внутри запястного канала, из-за чего и происходит сдавливание нервного ствола окружающими тканями [5] [14] . Такое давление снижает подвижность нерва, в связи с чем во время движений в лучезапястном суставе он подвергается микротравматизации. Вместе с этим из-за повышения давления в этой области страдает циркуляция венозной и артериальной крови и процесс аксонального транспорта — распространения нервного импульса. Это, в свою очередь, вызывает запуск биомеханические и структурные изменения в области запястного канала [5] [14] [15] .

По причине недостатка поступления крови в нервном стволе начинают происходить биохимические изменения. Периоды снижения (ишемии) и возобновления кровотока приводят к оксидантному повреждению на клеточном и тканевом уровне, при этом в первую очередь повреждаются волокна, покрытые миелиновой оболочкой (защитным слоем) [16] . Возникшая ишемия и оксидантное повреждение усиливают выработку таких веществ, как цитокины и простагландины E2, которые отвечают за развитие боли [5] .

Чередование периодов ишемии и восстановления кровообращения создаёт отрицательное внутритканевое давление, а это в свою очередь приводит к отёку синовиальных оболочек (внутренних слоёв суставных капсул). В итоге содержимое запястного канала сдавливается ещё больше [5] [14] .

Если сдавление срединного нерва сохраняется довольно долго, то чрезмерный синтез белка интерлейкина-6 приводит к образованию рубцовой ткани внутри и вокруг нервного ствола. Это происходит из-за того, что данное вещество стимулирует увеличение количества фибробластов и разрастанию соединительной ткани [5] .

Классификация и стадии развития синдрома запястного канала

На начальной стадии заболевания обычно присутствуют только симптомы нарушения чувствительности — онемение или парестезии, иногда сопровождающиеся болью, которые возникают периодически, чаще ночью, при удержании руки долгое время в одном положении, выполнении многократно повторяющихся движений в лучезапястном суставе. Со временем эти симптомы становятся постоянными, и при дальнейшем прогрессировании заболевания возникает слабость мышц, за движение которых отвечает срединный нерв, с их последующей истощением [5] .

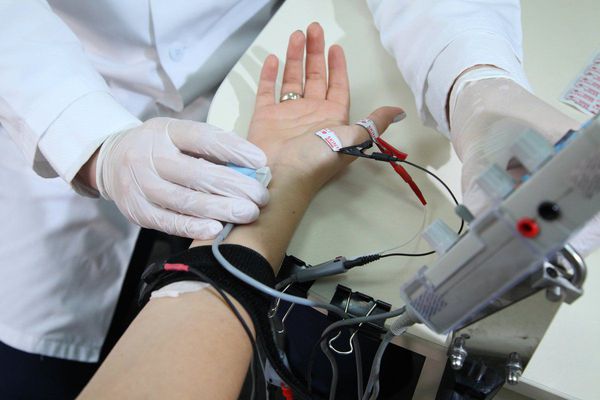

Стадию синдрома запястного канала обычно определяют на основании данных, полученных при выполнении электронейромиографического обследования, однако единой электрофизиологической классификации стадий течения заболевания нет: авторы выделяют различное количество степеней поражения срединного нерва — от трёх до семи [17] [18] [19] [20] . Согласно ним, на начальных стадиях синдрома возникает небольшое локальное уменьшение скорости распространения возбуждения (в первую очередь по чувствительным волокнам срединного нерва), увеличение остаточных проявлений без снижения амплитуды сенсорных и моторных ответов на стимуляцию электрическим током. Затем наблюдается прогрессирование патологического процесса в виде дальнейшего снижения амплитуды ответа, а также появления в определённый момент спонтанной (денервационной) активности.

Чёткой взаимосвязи между степенью синдрома по данным электронейромиографии и выраженностью клинических симптомов заболевания в исследованиях выявлено не было. Это объясняют повреждением тонких нервных волокон типа Аδ и С, проводимость которых электронейромиография оценить не может. Удаётся зафиксировать изменения только при повреждении Аβ-волокон, которое при синдроме запястного канала возникает обычно значительно позже, чем первые симптомы заболевания [5] .

Ещё одной причиной, вызывающей несоответствие клинических симптомов со степенями нарушения проводимости по срединному нерву в области запястного канала, является вариабельность иннервации кисти локтевым и срединным нервом [13] .

Деление патологического процесса синдрома на стадии является важной задачей, которую только предстоит решить. Она поможет принимать решение о выборе тактики лечения — использовать консервативные методы имеет смысл только на начальных стадиях заболевания [12] .

Осложнения синдрома запястного канала

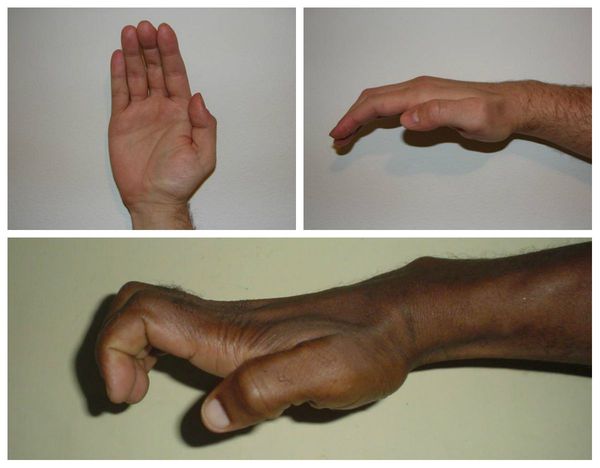

Главным осложнением синдрома запястного канала является необратимое поражение срединного нерва. Оно приводит к стойким расстройствам чувствительности в области иннервации данного нерва, а также к слабости мышц кисти, за движение которых он отвечает.

Срединный нерв на кисти иннервирует мышцы возвышения большого пальца, а также первые две червеобразные мышцы. Поэтому при повреждении нерва может нарушаться функция указанных мышц, что приводит к нарушению сгибания, отведения, противопоставления большого пальца (соприкосновение его подушечки с подушечками других пальцев), а также сгибания указательного и среднего пальцев. Параллельно со слабостью развивается гипотрофия указанных мышц (истончение и уменьшение мышечных волокон).

Всё это в конечном итоге приводит к невозможности нормально пользоваться рукой и развитию специфичной форме кисти, которая получила образное название «обезьянья лапа».

У некоторых пациентов помимо указанных нарушений также может наблюдаться развитие стойкого хронического болевого синдрома в области кисти и запястья, который с трудом поддаётся лечению [5] .

Для предупреждения развития данных осложнений важно вовремя провести правильную диагностику состояния и назначить корректное лечение.

Диагностика синдрома запястного канала

В основе диагностики поражения срединного нерва лежат клинические и электрофизиологические критерии.

Осмотр пациента направлен не только на выявление симптомов, характерных для синдрома запястного канала (онемение, парестезии, боль), но и на то, чтобы исключить другие возможные пр ичины жалоб: шейную радикулопатию, отражённую боль при миофасциальном или фасеточном синдроме, диабетическую нейропатию, множественную мононейропатию, плечевую плексопатию, синдром верхней аппертуры грудной клетки, иррадиацию боли при эпикондилите.

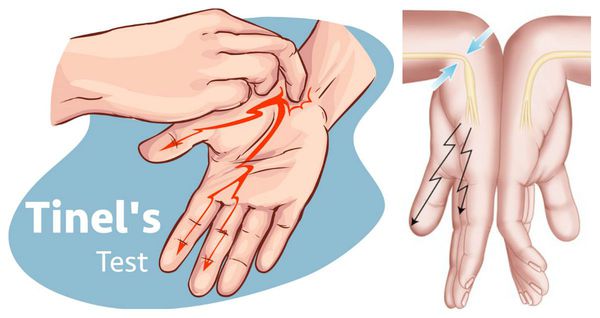

Физикальный осмотр включает оценку чувствительности в области иннервации срединного нерва, мануальное тестирование силы мышц, а также специальные провокационные тесты, при выполнении которых у людей с с индромом запястного канала имеющиеся симптомы нарастают. Наиболее часто используют тест Тинеля, при котором лёгкое постукивание над запястным каналом вызывает покалывание и прострелы в пальцы, либо тест Фалена, при котором удержание запястья в максимально согнутом состоянии в течение 30 секунд приводит к появлению или усилению имеющихся у пациента жалоб [5] .

Чаще всего для инструментальной диагностики синдрома применяют метод стимуляционной электронейромиографии. При его выполнении срединный нерв с помощью электрического тока стимулируется в определённых местах. Вызванные таким образом потенциалы регистрируются и анализируются. Так можно определить место сдавления нерва, степень поражения сенсорных и моторных волокон, а также морфологический тип поражения (поражение миелиновых оболочек или отростков нервных клеток) [5] [12] [21] .

Несмотря на то, что метод электронейромиографии является достаточно чувствительным и специфичным, его нельзя использовать в отрыве от клинических симптомов заболевания, так как известно множество вариантов нарушений проведения импульса по периферическим нервам без клинических признаков того или иного заболевания.

В последнее время в процессе диагностики синдрома запястного канала всё чаще используют УЗИ, а также КТ и МРТ. Их применение оправдано, так как они помогают выявить морфологические изменения срединного нерва и окружающих его структур, а также те или иные аномалии в области канала запястья, которые могут вызывать клинические симптомы у данных пациентов [22] .

Однако применение КТ и МРТ в диагностике синдрома запястного канала ограничено из-за высокой стоимости по сравнению с другими методами и высоких требований к способности аппаратуры. Поэтому методом выбора, позволяющим исключить структурную патологию в области запястного канала, является УЗИ.

Лечение синдрома запястного канала

Начальным методом терапии пациентов с синдромом запястного канала может стать изменение повседневной активности, исключение вредных профессиональных факторов, эргономичная организация рабочего места при работе за компьютером — использование специальных мышек, ковриков и клавиатур [23] .

Следующим методом, показавшим свою эффективность и безопасность, является ортезирование запястья, при котором лучезапястный сустав помещается в нейтральное положение. Таким образом минимизируется негативное воздействие на срединный нерв со стороны окружающих его структур [5] .

В комплексном лечении могут использоваться и многие другие методики: мануальная терапия, физиотерапия, кинезиотейпирование, однако данные об их эффективности противоречивы [5] .

В качестве терапии у пациентов с синдромом запястного канала также используется медикаментозное лечение. Оно направлено на уменьшение воспаления и отёка в области запястного канала, что приводит к купированию симптомов.

В клинической практике применяется достаточно большое количество лекарственных средств, однако для большинства препаратов эффект является кратковременным и малозначительным. Исключением являются препараты кортикостероидов, особенно при локальном применении в форме медикаментозных параневральных блокад (введение анестетика в пространство около почек) [5] .

Также существует большое разнообразие методов оперативного лечен ия, которые отличаются лишь вариантами оперативного доступа [24] . Однако в основе любого вмешательства лежит рассечение поперечной связки запястного канала и освобождение срединного нерва от компрессии (сдавления) окружающими тканями.

Выбор варианта операции и техники лечения зависит от многих факторов:

- степени сдавления срединного нерва;

- наличия сопутствующих заболеваний;

- особенностей анатомии запястного канала;

- предпочтений хирурга [25] .

Хирургическое вмешательство — радикальный метод лечения, который позволяет нормализовать давление внутри запястного канала. Эффект от оперативного лечения превосходит все существующие в данный момент консервативные методы. Кроме того, уже через две недели после операции люди могут вернуться к своей профессиональной деятельности. Однако не смотря на широкое распространение синдрома запястного канала до сих пор нет единой тактики определения показаний к выполнению операции. Различные авторы предлагают свои критерии, которые позволяют отобрать пациентов для оперативного лечения, и в каждом случае решение принимается индивидуально [2] [5] .

Не смотря на разнообразие методов, единого подхода к лечению пациентов с синдромом запястного канала не существует.

Одна точка зрения заключается в том, что оперативное лечение должно использоваться только в крайнем случае: при неэффективности проведённого консервативного лечения и при наличии выраженной симптоматики в виде слабости и гипотрофии мышц [26] .

Также существует мнение, что несмотря на большое разнообразие консервативных методов лечения их эффективность крайне низка, поэтому достигнутый результат лечения является кратковременным. В связи с этим не рекомендуется затягивать с хирургическим вмешательством, так как оно является наиболее эффективным методом лечения [2] [5] .

Прогноз. Профилактика

Синдром запястного канала является прогрессирующим состоянием. Без лечения со временем он может привести к стойкому повреждению срединного нерва и, как следствие, нарушению функции кисти из-за невозможности сгибать с первого по третий палец, а также приводить и противопоставлять большой палец, который выполняет важную роль в повседневной жизни любого человека.

Пока нет достоверных научных данных о том, может ли какое-либо консервативное лечение предотвратить прогрессирование заболевания. Даже при хирургическом лечении и высвобождении срединного нерва от сдавливающих его структур в 1/3 случаев возможен рецидив заболевания в первые пять лет после операции [27] .

К осложнениям оперативного лечения синдрома относят:

- кровотечение и образование гематомы в области послеоперационной раны;

- инфекционные осложнения;

- образование рубцов и спаек в области разреза;

- повреждение чувствительных ветвей срединного нерва, следствием чего может стать стойкое онемение в области иннервации срединного нерва [5] .

Учитывая, что синдром запястного канала часто связан с анатомической узостью запястного канала, методы надёжной профилактики заболевания пока не разработаны. Поэтому предупреждение развития синдрома может быть направлена только на коррекцию таких факторов риска, как избыточный вес или ожирение, повышенный уровень гликемии при сахарном диабете, злоупотребление алкоголем, курение, вредные производственные факторы, включающие чрезмерную нагрузку на лучезапястный сустав. К сожалению, эффективность всех этих мероприятий часто оказывается крайне низкой [4] [5] [9] .

Источник