- Игры и упражнения при косолапии для детей старше 1,5-2 лет

- Гимнастика

- Упражнения лечебной физкультуры при косолапости у детей

- Формы косолапости

- Как распознать

- Последствия косолапости

- Методы лечения

- Упражнения

- Порядок осмотра ребенка и назначение упражнения для стоп.

- Осмотр ребенка на приеме

- Упражнения для стоп

- Плохие привычки, ухудшающие здоровье опорно-двигательного аппарата

- Тренировки стоп для подростка

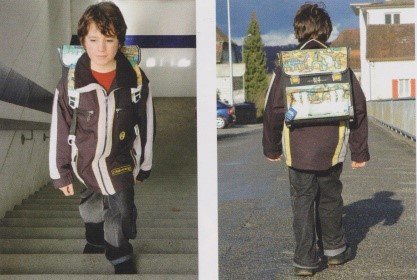

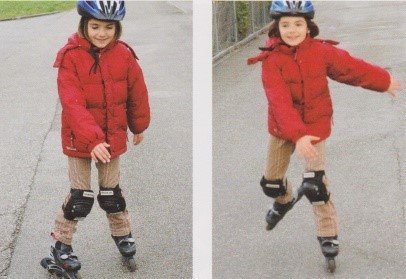

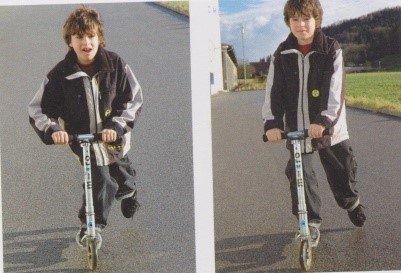

Игры и упражнения при косолапии для детей старше 1,5-2 лет

Если у Вашего ребенка косолапие (не путайте с косолапостью, которое является врожденным заболеванием, а косолапие появляется после года, когда дети уже уверенно ходят), то на его физические упражнения надо обращать особое внимание, чтобы они укрепляли свод стопы и учили правильно двигаться. Если детки старше 1,5 — 2-х лет можно предложить игры, которые развивают координацию движений, укрепляют мышцы ног и распрямляют стопы ребенка.

- «Поднимаемся на корабль (самолет)»

Приподнимите конец доски (желательно шириной 15 см и длиной до 1-2 – х метров) одним концом на расстоянии – 35-50 см. Ребенок поднимается и спускается с трапа. При подъеме он должен подняться на цыпочки и помахать рукой.

Помните, что до 3-х лет нельзя, что ребенок спрыгивал с высокой поверхности. Нагрузка на стопы для него будет большая.

Взрослый исполняет роль ведущего. Пока он произносит слова «Море волнуется — раз, море волнуется — два, море волнуется – три, любая фигура на месте – замри!» дети могут бегать, прыгать, но они должны все делать на носочках. При приказе – «Замри!», все должны остаться на своих местах. И должны простоять, как можно дольше не шевелясь.

Эта игра рекомендуется для профилактики косолапия.

Ребенок садится на стульчик и начинает «рыбачить» с помощью ног. Разбросайте карандаши, кубики, пирамидки и другие предметы. Придумайте, как поощрить ребенка, чтобы рыбалка была успешной.

Прекрасная игра для детей с косолапием.

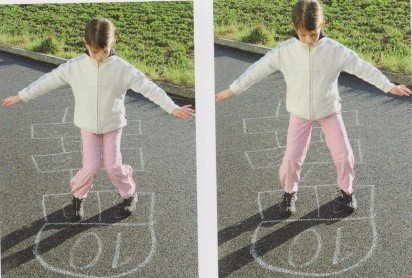

Положить прыгалку или веревочку на пол и попросить ребенка аккуратно пройти по ней, попробовать пройти «елочкой»

Рекомендовано для детей с косолапием или для профилактики косолапия.

Дети представляют себя пингвинами, ходят, переваливаясь, разводя носочки в стороны и изредка подпрыгивая. Можно даже подпрыгивать в таком положении.

Рекомендовано для детей с косолапием или для профилактики косолапия.

Эта игра предполагает четное количество участников, начиная от 2-х детей. Необходимо разбиться на команды. Расстояние до конечного пункта не должно быть большим. Рассчитывайте силы ребенка, учитывая его возраст и выраженность косолапия. Предупредите, что колени должны быть прямыми, а шаги маленькими.

В эстафету могут входить следующие упражнения:

- пройти на внутренней стороне стопы;

- пройти на внешней стороне стопы;

- пройти на носочках;

- пройти на пяточках;

- пройти, разводя носочки в стороны;

- пройти спиной вперед.

Если есть возможность, желательно дома установить гимнастическую стенку. Лазание по ней очень укрепляет мышцы ног. Детям с косолапием рекомендовано купить велосипед, сноуборд, очень полезна езда на лошади, при этом надо обращать внимание, чтобы пяточки упирались в бока лошади, врачи рекомендуют отдать ребенка в хореографический кружок или на занятия плаванием.

Можно придумать много игр с учетом пристрастий вашего ребенка. Главное, чтобы он играл с удовольствием и радостью. Не повышайте на него голос, следите за своими интонациями, пусть ваши слова будут ласковыми , улыбайтесь чаще. Вы увидите, результаты удивят всех!

Источник

Гимнастика

Упражнения лечебной физкультуры при косолапости у детей

Формы косолапости

Косолапость может быть врожденной и приобретенной. В зависимости от возможности движений в голеностопном суставе косолапость делят на 3 степени: легкую, среднюю и тяжелую. Выделяют врожденную и приобретенную, варусную и вальгусную формы косолапости. При варусной форме стопа выворачивается внутрь, при вальгусной – наружу.

Врожденная косолапость бывает чаще двусторонней и встречается как правило у мальчиков. Она встречается в виде типичных форм (первичных, самостоятельных) и в виде вторичных (является симптомом заболевания). Причины:

- Механическая – стопа подвергается механическому давлению в матке: давление пуповины на обвитую ей стопу, маловодие, сдавление стопы тяжами, перегородкой в матке, опухолями. Косолапость часто формируется у крупных детей и близнецов, которым было тесно в матке.

- Наследственная – патология передалась по наследству.

- Патология центральной нервной системы.

- Воздействие неблагоприятных факторов во время беременности. Повышается риск развития врожденной косолапости, как и любой другой врожденной патологии, если беременная женщина курила, употребляла алкоголь и наркотики, подвергалась воздействию токсических веществ.

- Дисплазия – нарушение развития мышечной, сосудистой, костной систем.

О приобретенной косолапости можно говорить, когда ребенок родился здоровым и спустя некоторое время стал косолапить. Врожденная форма развивается вследствие:

- травм стопы и голени (разрывы связок, неправильно сросшиеся переломы);

- ожогов стоп;

- нарушений в работе нервной системы;

- заболеваний костно-суставного аппарата – опухоли, артриты, остеомиелиты;

- избыточной массы тела – повышается нагрузка на стопу;

- ношения неправильно подобранной обуви.

Как распознать

Диагностика не представляет сложностей для врача. Заболевание выявляется неонатологом при рождении или на осмотре у ортопеда. Тяжелые степени врожденной косолапости видны на УЗИ во 2-3 триместрах беременности. Рентгеновский метод исследования в диагностике не применяется ввиду его низкой информативности. Иногда сами родители замечают неправильную установку стопы у ребенка: стопа согнута в подошве, повернута внутрь и приведена, пятка приподнята. При косолапости меняется походка ребенка и ограничивается объем движений в голеностопном сустав, стопа имеет небольшие размеры. Еще одним симптомом косолапости является поперечная борозда на подошве (борозда Адамса). Характерный признак – быстрое стаптывание обуви. При односторонней форме развивается хромота.

Последствия косолапости

Легкие степени косолапости отлично поддаются консервативному лечению. Оптимальный возраст для коррекции – от рождения до 12-14 лет, то есть до тех пор, пока стопа полностью не сформируется. В случаях тяжелой и нелеченой косолапости часто развиваются осложнения в виде недоразвитий и атрофий мышц, разрушения костной ткани. У таких детей обычно имеется предрасположенность к травмам опорно-двигательного аппарата (вывихи, разрывы и растяжения мышц и связок), у них чаще развивается сколиоз. Малыши с косолапостью как правило отстают в физическом развитии, начинают ходить позже сверстников.

Методы лечения

Коррекция косолапости должна быть комплексной, максимально щадящей и индивидуальной. В арсенале врачей имеются несколько методик лечения:

- Лечение положением – с помощью корригирующих повязок-бинтов.

- Физиолечение – озокеритовые и парафиновые ванны, тепловые процедуры (ножные ванны и влажные укутывания).

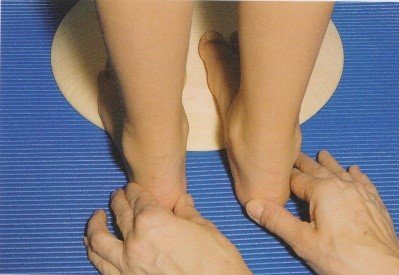

- Массаж голени и стопы для нормализации мышечного тонуса. Массаж назначается курсами, по 10 процедур. На внутренние и задние группы мышц используются расслабляющие приемы (поглаживание), на передние и наружные группы мышц – стимулирующие приемы (растирание, разминание).

- Лечебная физкультура.

- Ортопедические изделия (брейсы, ортопедические стельки и обувь) применяются в послеоперационном периоде или для профилактики осложнений и рецидивов. Брейсы, представляют собой специальные ботинки, прикрепленные к планке, они помогают растянуть мышцы. Ортопедическая обувь обязательно должна быть с жесткими задниками, с колодками для фиксации голеностопного сустава и с супинаторами.

- Лечение по методу Понсети заключается в использовании фиксирующих гипсовых повязок, хирургическом удлинении ахиллова сухожилия и ношении брейсов. Важное условие: в первые месяцы брейсы необходимо носить постоянно и снимать только на время купания. Данная методика может применяться у новорожденных с 2-недельного возраста, и за 6-8 недель лечения получается полностью скорректировать деформацию стопы.

- Медикаментозное лечение носит второстепенный характер, при данной патологии применяются препараты для улучшения нервно-мышечной проводимости.

- Хирургическое лечение используется при неэффективном консервативном лечении и при тяжелых формах косолапости. Считается, что к операции прибегают после 2-2,5 летнего возраста пациента. Чаще всего производят удлинение ахиллова сухожилия (ахиллотомию), после чего накладывают гипс на 2-3 недели.

Упражнения

Лечебная гимнастика и физкультура представляет собой универсальный метод лечения и используется на разных этапах. Упражнения направлены на расслабление и растяжение ахиллова сухожилия, ведь именно оно страдает при косолапости.

Пассивная гимнастика применяется, когда ребенок сам не в состоянии совершать движения (в силу возраста или если стопы зафиксированы повязками). Пассивные движения должны быть безболезненными, с полной амплитудой. Примеры упражнений:

- сгибание стопы в голеностопном суставе в исходном положении лежа на спине и на животе;

- поворот передних отделов стопы наружу и наверх при фиксированной пятке.

Лечебная физкультура эффективна при любой степени косолапости. Желательно, чтобы ребенок выполнял упражнения под контролем инструктора, однако возможны и домашние занятия. Упражнения лучше проводить в утреннее время, в игровой форме или под музыку. Если движение или упражнение вызывает дискомфорт, лучше его заменить на аналогичное. И конечно, все упражнения ребенок должен делать без обуви.

Рекомендуется делать следующие упражнения:

- ходьба с разведенными носками, при этом пятки должны быть максимально приближены друг к другу;

- ходьба на пятках;

- ходьба с упором на внутреннюю часть стопы;

- марширование;

- круговые движения в голеностопных суставах;

- перекаты с пяток на носки;

- приседание с опорой на всю стопу, руки вытянуты вперед. Разновидность данного упражнения – приседания со скрещенными ногами (здесь необходима помощь родителей);

- лазание по гимнастической стенке с развернутыми стопами;

- ходьба по гимнастической палке, лежащей на полу. Ребенок должен пройтись по палке вдоль с вытянутыми в сторону руками, как ходит цирковой акробат по канату. Второй вариант выполнения – перекатывание палки поперек стопы;

- подскоки, прыжки.

- сидение в позе лягушки (сидение на полу между пяток, носки разведены в сторону).

Врожденные формы косолапости представляют собой опасную патологию опорно-двигательного аппарата. Однако в случае своевременной диагностики и правильного лечения эта проблема полностью устранима. Не стоит возлагать надежды только на один метод коррекции. Лечение должно быть комплексным и начинаться как можно раньше, в случае врожденной формы в первый месяц жизни, поскольку детские ткани чрезвычайно пластичны и податливы и способны быстро восстанавливать нормальную форму.

Источник

Порядок осмотра ребенка и назначение упражнения для стоп.

Стопа ребенка не существует отдельно от него, не существует вне особенностей его развития, включая и возможные перенесённые проблемы в родах. Существенное значение имеет и наследственной фактор по линии отца и матери ребенка.

Осмотр ребенка на приеме

На врачебно-консультационном приёме обязателен полный осмотр ребенка с оценкой стоя, сидя и лежа следующий факторов:

- Конституциональные особенности развития,

- Наличие маркеров возможной недифференцированной (чаще всего) дисплазии соединительной ткани,

- Проявление наследственной факторов, влияющих на индивидуальные особенности развития стопы, нижних конечностей,

- Функциональные анатомические особенности установки стопы ребенка в фазы опорной и безопорной ходьбы,

- Результаты плантоскопии,

- Индивидуальные особенности износа обуви,

- Анализ представляемых медицинских документов и обследований,

- При наличии родных братьев и сестер проводится сравнительный анализ всех вышеуказанных факторов в их семейной совокупности.

Для назначения упражнений развивающих тонусно-силовые характеристики сводообразующих мышц стопы ребёнка желателен предварительный врачебно-консультационный прием.

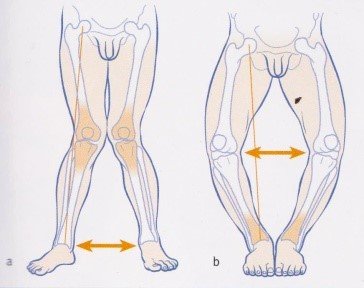

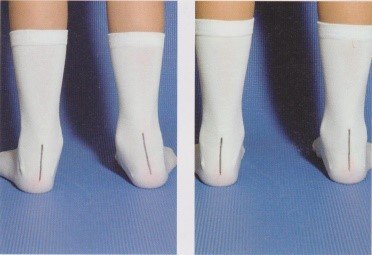

Рис. 1 Рис. 1 | На Рис.1 представлены в искусственно гипертрофированной форме две разных установки стопы и коленного сустава – вальгусная (а) и варусная (б). Причины таких особенностей рассматриваются врачом совместно с родителями на с обязательным анализом всех возможных причинных факторов.Важно подчеркнуть, что обе формы установки стоп и коленных суставов могут следствием слишком раннего вставания ребенка в кроватки. Такая же картина может наблюдаться как временное явление у недоношенных детей, т.к. костная ткань недостаточно «набрала» солей гидроксиапатита кальцияпри достаточном количестве коллагена – костного матрикса, придающего детским костям некоторую гибкость и упругость. |

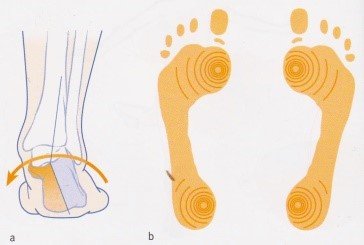

Рис. 2 Рис. 2 | На Рис.2 представлена вальгусная установка стопы (а) на опорной поверхности со смещенным к внутренней части переднего отдела стопы и пятки пиковыми точками гравитационных нагрузок (б) имеющими свои специфические отрицательные последствия для растущей стопы и опорно-двигательной системы ребёнка. |

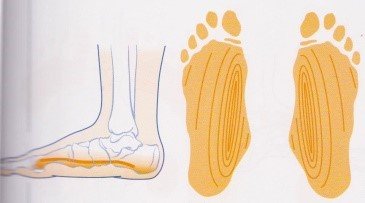

Рис. 3 Рис. 3 | На Рис.3 представлена крайняя степень комбинированного продольного и поперечного плоскостопия с полной потерей всех сводов стопы и выраженный диффузной гравитационной перегрузкой всего внутреннего отдела стопы. Такая стопа лишена способности к амортизации и адаптации к двигательным нагрузкам. Меняется нагрузка на вышележащие отделы опорно-двигательного аппарата, походка становится шлепающая, нередко возникает болевой синдром в области связочно-сухожильного аппарата стопы и голеностопа; также страдает и коленный сустав, связанный со стопой в единую функциональную цепь. |

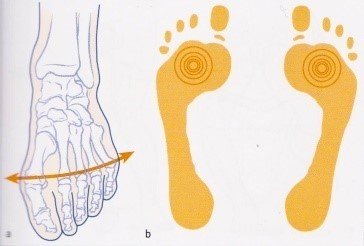

Рис 3.1 Рис 3.1 | На Рис. 3.1 представлена деформация (уплощение) арки поперечного свода стопы, характерная для детей более старшего возраста и подростков; точки пиковых гравитационных нагрузок смещены и сконцентрированы в центре переднего отдела стопы. Это место развития омозолелостей; изменяется походка, особенно в фазу опорной ходьбы с нагрузкой переднего отдела и отрыва от опоры. В этом же месте формируется и болевой синдром. |

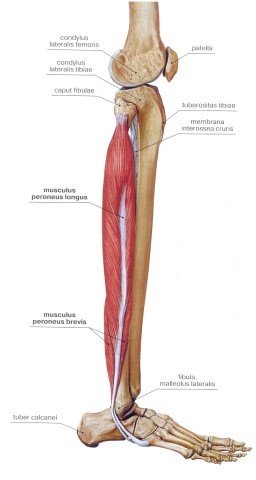

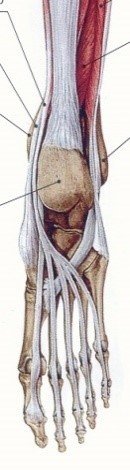

Рис. 4 Рис. 4 |  Рис. 5 Рис. 5 |  Рис. 6 Рис. 6 |

Для лучшего понимания особенностей функциональной анатомии стопы стоит рассмотреть примеры так называемого сухожильного стремени стопы, образованного перекрестом сухожилий длинной малоберцовой мышцы и задней большеберцовой – главной стато-динамической опорой продольных сводов стопы (Рис. 4, 5, 6). Именно эти мышцы очень слабы у детей и подростков с плоскостопием, и именно эти мышцы необходимо тренировать для достижения должной поддержки костного скелета стопы.

На Рис.7 вид стопы сбоку. Представлены так называемые пассивные затяжки сводов стоп. Это элементы связочного аппарата стопы, формирующего и поддерживающего его пространственную конфигурацию и чаще всего определяющиеся наследственными факторами.

Упражнения для стоп

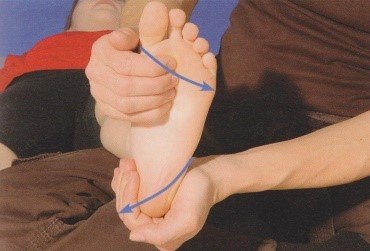

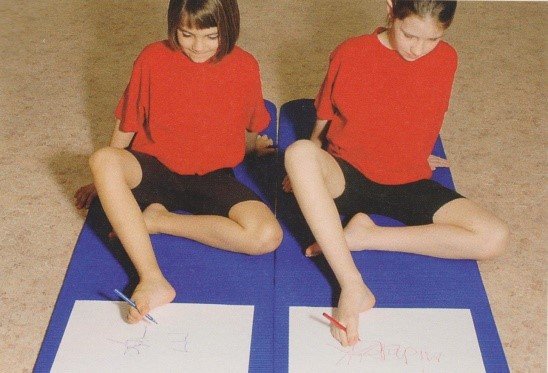

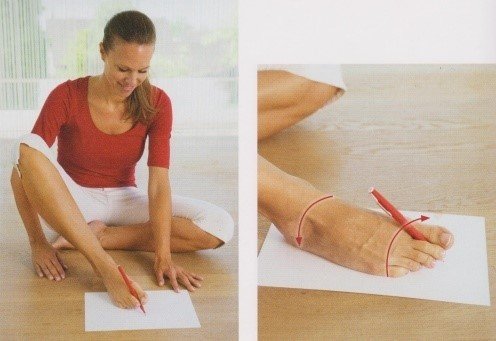

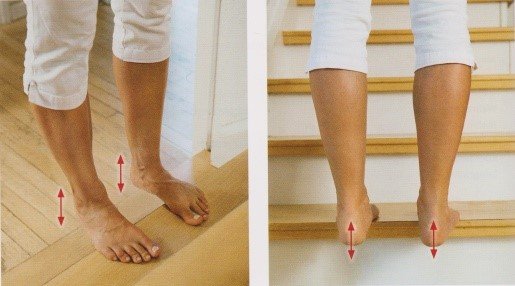

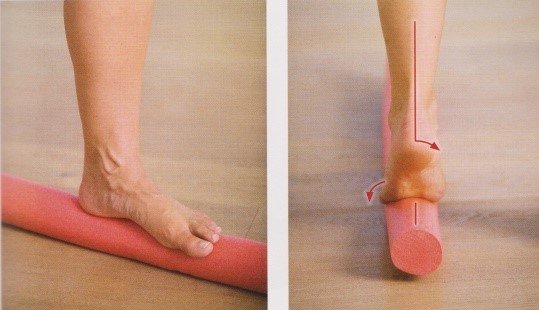

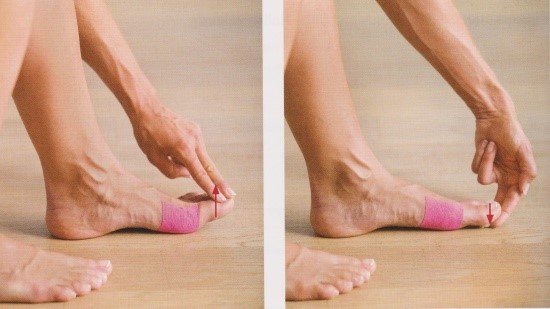

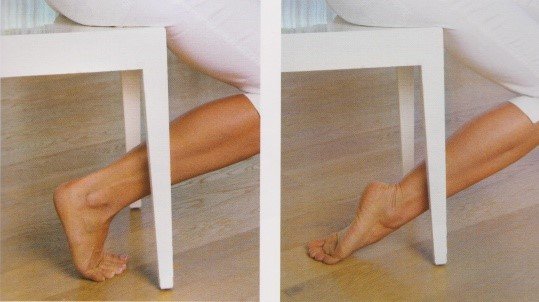

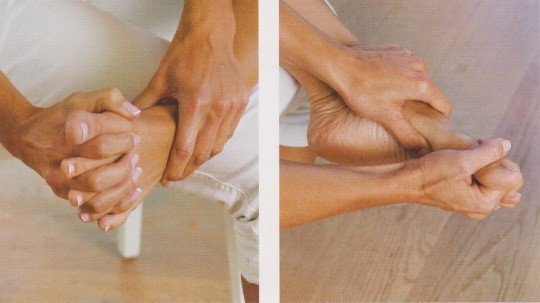

На Рис.8-16 представлены простые и доступные упражнения для самостоятельного развития собственных мышц стопы и мышц, приходящих на стопу своими сухожилиями с голени.

Рис. 8 Рис. 8 |  Рис. 9 Рис. 9 |  Рис. 10 Рис. 10 |

Рис. 11 Рис. 11 |  Рис. 12 Рис. 12 |  Рис.13 Рис.13 |

Рис. 14 Рис. 14 |  Рис. 15 Рис. 15 |  Рис. 16 Рис. 16 |

Плохие привычки, ухудшающие здоровье опорно-двигательного аппарата

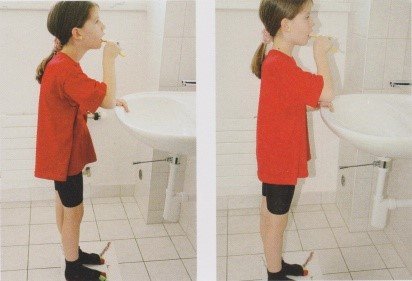

На Рис. 17-22 представлены некоторые примеры неправильного (слева) и правильного (справа) выполнения повседневных поз и движений детей и подростков.

| ✔ ❌ | ✔ ❌ |

Рис. 17 Рис. 17 |  Рис. 18 Рис. 18 |

Рис. 19 Рис. 19 |  Рис. 20 Рис. 20 |

Рис. 21 Рис. 21 |  Рис. 22 Рис. 22 |

Тренировки стоп для подростка

На Рис.23-33 для подростков старшего возраста представлено:

| Использование принципа спиральной динамики Христофа Ларсена (Швейцария) для динамической стабилизации стопы с использованием тренирующих упражнений с фломастером (Рис.23) |  Рис. 23 Рис. 23 | |

| Тренировка с использованием принципа спиральной динамики Христофа Ларсена (Швейцария) с помощью латексных лент разной степени плотности мышц, участвующих в поддержании продольных сводов стоп (Рис.24) |  Рис. 24 Рис. 24 | |

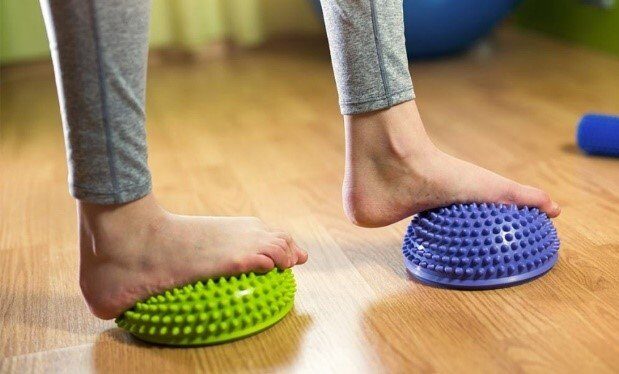

| Тренировка с помощью неустойчивой поверхности обеспечивает динамическую нагрузку не только на мышцы, участвующих в поддержании продольных сводов стоп, но и на всю постуру (Рис.25-26); Рекомендуется при гипермобильности связочного аппарата у детей. Задача – удержание баланса при положении стоп параллельно полу (на двух ногах, затем на одной) 1-5 минут. |  Рис. 25 Рис. 25 |  Рис. 26 Рис. 26 |

| Тренировка связочно-сухожильного аппарата стопы и голени с помощью резинки (Рис.27) способствует проработке мелких мышц стопы, а также камбаловидной и икроножной мышц голени. |  | |

| Тренировка с помощью массажного мячика мышц стопы и длинной малоберцовой мышцы, участвующей в поддержании продольных сводов стопы (Рис.28) |  Рис. 28 Рис. 28 | |

| Тренировка на ступеньках лестницы (как пример) внутренней и наружной головок бицепса голени для достижения должной стабилизации пяточной кости на опоре, особенно при вальгусной установке стопы (Рис.29) |  Рис. 29 Рис. 29 | |

| Тренировка системы постуральной устойчивости тела в пространстве на упругой и нестабильной опоре (Рис.30) |  Рис. 30 Рис. 30 | |

| Тренировка длинного сгибателя и разгибателя большого пальца и разгибателя пальцев стопы (Рис.31); упражнение показано при всех видах плоскостопия. Прижать рукой большой палец к полу, пытаясь его приподнять, и наоборот разогнуть большой палец и, придерживая его рукой стараться согнуть. Затем прижать рукой 2 и 5 пальцы стопы к полу и оторвать от пола 3 и 4-й |  Рис. 31 Рис. 31 | |

| Разминание связочно-сухожильного аппарата голеностопа при сидячей работе/учебе (Рис.32) |  Рис. 32 Рис. 32 | |

| Пример очень важного упражнения для развития мышц стопы, особенно при комбинированном плоскостопии и при поперечном плоскостопии (Рис.33) |  Рис. 33 Рис. 33 | |

Текст и иллюстрации подготовил

Иванов Е.Г., врач общей (семейной) практики, специалист семейной ортопедической мануальной терапии, прикладной медицинской кинезиологии и подиатрии, сертифицированный специалист Медицинской системы FormThotiks; консультант Ортопедических центров «Поступь».

Источник