Вопрос 21. Современная физиологическая классификация физических упражнений в спорте (по Фарфелю В.С.). Основные позы. Движения: стереотипные и ситуационные, их разновидности.

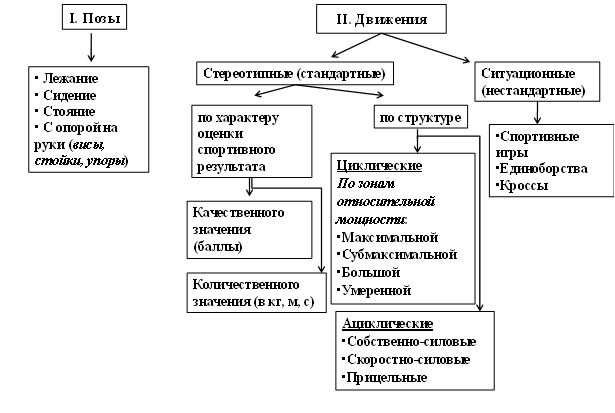

Согласно схеме (В.С.Фарфель, 1970) все спортивные упражнения разделены первоначально на позы и движения. Позы включают лежание, сидение, стояние и с опорой на руки. Движения подразделены по критерию стандартности на стандартные или стереотипные (с повторяющимся порядком действий) и нестандартные или ситуационные (спортивные игры и единоборства, кроссы). Стандартные движения разбиты на 2 группы: 1 – по характеру оценки спортивного результата, к ним относятся упражнения качественного значения (с оценкой в баллах) и количественного значения (с оценкой в килограммах, метрах, секундах); 2 – по структуре – на циклические и ациклические упражнения. Среди ациклических упражнений выделены собственно-силовые (тяжелая атлетика), скоростно-силовые (прыжки, метания) и прицельные (стрельба). Циклические упражнения по предельному времени работы разделены по зонам относительной мощности – максимальной мощности (продолжающиеся до 10-30 с), субмаксимальной (от 30-40 с до 3-5 мин), большой (от 5-6 мин до 20-30 мин) и умеренной мощности (от 30-40 мин до нескольких часов). При этом учитывалось, что основной величиной, характеризующей физиологическую нагрузку, является предельное время выполнения работы.

Вопрос 22. Физиологическая характеристика спортивных поз и статической нагрузки. Формы механической реакции при сохранении позы. Реакция центральной нервной, кардиореспираторной систем и двигательного аппарата при статической работе в условиях неподвижной позы.

Поза – это закрепление частей скелета в определенном положении. При этом обеспечивается поддержание заданного угла суставов или необходимого напряжения мышц. При сохранении позы скелетные мышцы осуществляют две формы механической реакции: – тонического напряжения (пока возможно достаточно стабильное сохранение позы), – фазных (тетанических) сокращений (для коррекции позы при ее заметных отклонениях от заданного положения и при больших усилиях). Работая в условиях неподвижной позы, человек выполняет статическую работу. При этом механическая работа мышц равна нулю, но статическая работа связана с большим напряжением мышц и требует энергии. Работа оценивается по длительности выполнения. Физиологическая характеристика поз. В центральной нервной системе (ЦНС) в моторной области коры создается мощный очаг возбуждения – рабочая доминанта, которая оказывает тормозящее влияние на центры дыхания и сердечной деятельности. В двигательном аппарате наблюдается непрерывная активность мышц, что делает ее более утомительной, чем динамическая работа с той же нагрузкой. В кардиореспираторной системе уменьшаются жизненная емкость легких (ЖЕЛ), глубина и минутный объем дыхания, падает ЧСС и потребление кислорода, а после окончания работы наблюдается резкое повышение этих показателей (феномен Линдгарда-Верещагина. При статической работе содержание кислорода в альвеолах легких зависит от принятой позы: из-за ухудшения легочного кровотока и неравно- мерности вентиляции различных долей легких оно составляет в позе стояния–14,9%, сидения – 14,4%, лежания – 14,1%. При значительных усилиях наблюдается явление натуживания, которое представляет собой выдох при закрытой голосовой щели, в результате чего туловище получает хорошую механическую опору, а сила скелетных мышц увеличивается.

Вопрос 23. Физиологическая характеристика циклических физических упражнений. Изменения в ведущих системах организма, обеспечивающих работу в различных зонах относительной мощности (максимальной, субмаксимальной, большой, умеренной).

Стандартные циклические упражнения отличаются повторением одних и тех же двигательных актов (1-2-1-2-1-2 и т. д.). По предельной длительности работы они подразделяются на 4 зоны относительной мощности – максимальную, субмаксимальную, большую и умеренную.

При работе максимальной мощности (спринтерский бег на 60, 100 и 200 м; плавание на 25 и 50 м и т. п.): длительность нагрузки до 20-30 сек.; нагрузка анаэробная алактатная; единичные энерготраты предельные; кислородный запрос огромный, удовлетворяется незначительно, но кислородный долг не большой из-за кратковременности нагрузки; заметных сдвигов в системах дыхания и кровообращения нет. Но ЧСС до 200 уд•мин -1 из-за высокого уровня предстартового возбуждения; в крови повышенное содержание глюкозы (гипергликемия) из-за активного выхода из печени углеводов; ведущие системы организма, обеспечивающие работу – центральная нервная система и двигательный аппарат.При работе субмаксимальной мощности (бег на средние дистанции –400, 800,1000 и 1500 м; плавание на дистанции 100, 200 и 400 м; скоростной бег на коньках на 500, 1000, 1500 и 3000 м; велогонки -гиты на 1000 м; гребля — 500, 1000м и др.): длительность нагрузки – от 20-30 с до 3-5- мин; нагрузка анаэробно-аэробная; единичные энерготраты снижаются, суммарные возрастают; концентрации лактата в крови предельная; рН крови снижается до 7.0 и менее; максимальное усиление функций дыхания и кровообращения, в результате достигается МПК; ЧСС 180 уд•мин-1; кислородный долг высокий; ведущие системы организма – кровообращение и дыхание, центральная нервная система. При работе большой мощности (бег на 3000, 5000, 10000 м; плавание на 800, 1500 м; бег на коньках — 5000, 10000 м; лыжные гонки — 5, 10 км; гребля -1.5, 2 км и др.): длительность нагрузки от 5-6 мин до 20-30 мин; нагрузка аэробно-анаэробная; единичные энерготраты – невысоки (0.5-0.4 ккал • с-1), но суммарные – 750-900 ккал; максимальное усиление функций кардиореспираторной системы обеспечивает достижение МПК; кислородный долг в конце дистанции высокий; высокая концентрация лактата в крови и заметное снижение рН крови; на протяжении дистанции наблюдается стабилизация показателей потребления кислорода, дыхания и кровообращения, хотя полного удовле- творения в потреблении кислорода во время работы не происходит; ЧСС сохраняется достаточно постоянно на оптимальном рабочем уровне – 180 уд•мин-1; ведущие системы организма: кардиореспираторная, терморегуляции и желез внутренней секреции.При работе умеренной мощности (сверхдлинные беговые дистанции – 20, 30 км, марафон 42195 м, шоссейные велогонки- 100 км и более, лыжные гонки – 15, 30, 50 км и более, спортивная ходьба на дистанциях от 10 до 50 км, гребля на байдарках и каноэ – 10000 м, сверхдлинные заплывы и пр.): длительность – от 30-40 мин до нескольких часов; нагрузка аэробная. По мере расходования глюкозы происходит переход на окисление жиров; единичные энерготраты – незначительны, суммарные – огромны; кислородный долг к концу дистанции менее 4 л; концентрация лактата не превышает нормы; сдвиги показателей дыхания и кровообращения ниже максимальных; ЧСС 160-180 уд•мин-1; гипогликемия.

Источник

Схема физиологической классификации упражнений в спорте

Лекция 4

Тема:Классификация физических упражнений и их физиологическая характеристика

Вопросы:

1. Критерии классификации физических упражнений.

2. Классификация физических упражнений по В. С. Фарфелю.

3. Физиологическая характеристика спортивных поз и статических усилий.Феномен Линдгарда.

4. Физиологическая характеристика стандартных циклических движений.

5. Физиологическая характеристика стандартных ациклических движений.

6. Физиологическая характеристика нестандартных движений.

- Критерии классификации физических упражнений.

В своей повседневной деятельности (в быту, на производстве, во время занятий физической культурой и спортом) человек выполняет самые разнообразные двигательные действия.

С точки зрения физиологии совокупность непрерывно связанных друг с другом двигательных действий (движений), направленных на достижение определенной цели (решение двигательной задачи), является упражнением.

С помощьюфизических упражнений решаются задачи физического воспитания: образовательная, воспитательная и оздоровительная.

В соревновательном спортивном упражнении совокупность двигательных действий (движений) направлена на достижение максимально возможного спортивного результата.

Огромное число физических, в том числе спортивных, упражнений обусловливает необходимость их классификации. Физиологическая классификация объединяет в группы физические упражнения со сходными функциональными характеристиками.

Физические упражнения чрезвычайно многообразны. Для их классификации невозможно применить один единственный критерий. Этим объясняется наличие различных систем физиологической классификации физических упражнений по разным критериям, положенным в их основу. Среди них различают следующие основные критерии:

1. Энергетические критерии–классифицирующие упражнения по преобладающим источникам энергии (аэробные и анаэробные) и по уровню энергозатрат – единичные (ккал в 1 с) и суммарные (на выполненную работу).

2. Биомеханические критерии – выделяющиеся по структуре движений упражнения: циклические, ациклические и смешанные.

3. Критерии ведущего физического качества это упражнения силовые, скоростные, скоростно-силовые, на выносливость, координационные или сложно-технические.

4. Критерии предельного времени работы – подразделяющие упражнения по зонам относительной мощности (А.С. Солодков, Е.Б.Сологуб, 2001).

Классификация по энергетическим критериям рассматривает подразделение спортивных упражнений по преобладающему источнику энергии: анаэробные алактатные (осуществляемые за счет энергии фосфагенной системы — АТФ и КрФ), анаэробные лактатные (за счет энергии гликолиза — распада углеводов с образованием молочной кислоты) и аэробные (за счет энергии окисления углеводов и жиров). Соотношение аэробных и анаэробных источников энергии зависит от длительности работы (табл. 1).

Таблица 1. Соотношение анаэробных и аэробных источников энергии (%)

при различной длительности физических упражнений

(по: P. Estrand et al., 1970; И. В. Аулик, 1979, 1990)

| Путь энерго-продукции | Продолжительность работы | ||||||

| 10 с | 1 мин | 2 мин | 4 мин | 10 мин | мин | 1 час | 2 часа |

| Анаэробный | |||||||

| Аэробный |

При классификации по уровню энерготрат выделяют упражнения по величине суммарных и единичных затрат энергии. С увеличением длины дистанции суммарные энерготраты растут, а единичные снижаются.

2. Классификация физических упражнений по В. С. Фарфелю.

Общепринятой в настоящее время считается классификация физических упражнений, предложенная московским физиологом В. С. Фарфелем (1970). В этой системе в силу многообразия и разнохарактерности физических упражнений применены различные критерии классификации, по которой принято группировать виды спорта по особенностям выполняемых движений.

Физиологическая характеристика движений в спорте построена на основе классификации, в которой учитываются: 1) особенности режима работы мышц; 2) структурность движения; 3) мощность выполняемой работы; 4) двигательные качества, развиваемые под влиянием работы.

Упражнение — это совокупность непрерывно связанных друг с другом двигательных действий (движений), направленных на достижение определенной двигательной цели (решение двигательной задачи). Физические упражнения определяются как двигательная деятельность, с помощью которой решаются задачи физического воспитания — образовательная, воспитательная и оздоровительная.

Схема физиологической классификации упражнений в спорте

(по В. С. Фарфелю, 1970)

Все спортивные упражнения разделены первоначально на позы и движения.

Позы:

Движения. Все движения подразделены по критерию стандартности на стандартныеили стереотипные (с повторяющимся порядком действий) и нестандартныеили ситуационные (спортивные игры и единоборства). Стандартные движения разбиты на 2 группы по характеру оценки спортивного результата – на упражнения качественного значения (с оценкой в баллах – гимнастика, фигурное катание, прыжки в воду и др.) и количественного значения (с оценкой в килограммах, метрах, секундах). Из последних выделены упражнения с разной структурой – ациклические и циклические. Среди ациклических упражнений выделены собственно-силовые (тяжелая атлетика), скоростно-силовые (прыжки, метания) и прицельные (стрельба).

I. Стереотипные (стандартные) движения:

Источник

Физиологическая классификация движений в спорте (по В. С. Фарфелю).

Согласно схеме (В. С. Фарфель (1970) все спортивные упражнения разделены первоначально на позы и движения (рисунок 2.1).

Позы включают лежание, сидение, стояние и с опорой на руки. Движения подразделены по критерию стандартности на стандартные или стереотипные (с повторяющимся порядком действий) и нестандартные или ситуационные (спортивные игры и единоборства, кроссы). Стандартные движения разбиты на 2 группы:

1 – по характеру оценки спортивного результата, к ним относятся упражнения качественного значения (с оценкой в баллах) и количественного значения (с оценкой в килограммах, метрах, секундах);

2 – по структуре – на циклические и ациклические упражнения. Среди ациклических упражнений выделены собственно-силовые (тяжелая атлетика), скоростно-силовые (прыжки, метания) и прицельные (стрельба).

Циклические упражнения по предельному времени работы разделены по зонам относительной мощности – максимальной мощности (продолжающиеся до 10-30 с), субмаксимальной (от 30-40 с до 3-5 мин), большой (от 5-6 мин до 20-30 мин) и умеренной мощности (от 30-40 мин до нескольких часов). При этом учитывалось, что основной величиной, характеризующей физиологическую нагрузку, является предельное время выполнения работы.

К нестандартным или ситуационным движениям относят спортивные игры (баскетбол, волейбол, теннис, футбол, хоккей и др.), единоборства (бокс, борьба, фехтование), кроссы (из-за большой сложности профиля современных трасс).

Физиологическая характеристика ситуационный физических упражнений:

— энерготраты сравнительно низкие,

— ЧСС, постоянно колеблется в диапазоне от 130 до 180-190 уд • мин -1 ;

— частота дыхания — от 40 до 60 вдохов в 1 мин,

— вес тела спортсмена после соревновательных нагрузок, снижается на 1-3 кг в связи с большими потерями воды, а также рабочими энерготратами,

— ведущими системами являются ЦНС, сенсорные системы, двигательный аппарат.

В ситуационных движениях выделяют позы:

Различают рабочую позу, обеспечивающую текущую деятельность, и предрабочую, необходимую для подготовки предстоящего действия. При удобной позе работоспособность повышается, а при неудобной – снижается. Правильная поза обеспечивает опору работающим мышцам, выполняет фиксацию суставов в нужные моменты (например, при отталкивании ног от опоры при ходьбе), помогает преодолеть силу земного притяжения (гравитацию), противодействует падению, обеспечивает сохранение равновесия тела. Также удобную и неудобную.

По объему задействованной мышечной массы:

локальные (1/3 мышечной массы), регионарные (от 1/3 до 2/3 мышечной массы), глобальные (больше 2/3 мышечной массы). Подавляющее большинство спортивных упражнений относится к глобальным.

По типу мышечных сокращений физические упражнения делятся:

на статические (сохранение фиксированной позы на удержание). Динамические упражнения- движения, продвижения характеризующиеся совершением работы с продвижением.

С учетом зависимости «сила-скорость» укороченной мышцы при динамической работе сила обратно пропорциональна скорости укорочения мышцы. Пример: чем больше внешняя нагрузка на мышцу (сопротивление, масса), тем меньше скорость укорочения и тем больше проявляемая сила. Произведение силы на скорость мышечного сокращения определяет его мощность, По проявлению и мощности сокращения все спортивные упражнения делятся на силовые, скоростно-силовые и упражнения на выносливость.

При упражнениях силового характера мышцы развивают максимальное или субмаксимальное напряжение в статических или динамических режимах. При малой скорости движений в условиях большого внешнего сопротивления, предельная работа таких упражнений — несколько секунд.

К скоростно-силовым упражнениям относятся такие, в которых ведущие мышцы одновременно проявляют большую силу (30-50% от максимума) и скорость сокращения( 30-50% от максимума), т.е. проявляется большая мощность.

При работе на выносливость активные мышцы развивают умеренные по силе и скорости сокращения, но длительность выполнения упражнения от 10 минут до многих часов.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник