- Физические упражнения при гидроцефалии головного мозга у взрослых

- Запись на консультацию

- 8 (495) 523-01-12

- 8 (495) 523 03 15

- Балашихинский диагностический центр

- Режим работы

- ВТ-СР 10:00-15:00, ЧТ 14:00-17:00, ПТ, СБ 09:00-15.00

- 8-800-550-50-30

- запись на портале госуслуг

- Поликлиника №4 | г.Балашиха

- Режим работы

- ПН-СР, ПТ 16:00-20.00, строго по предварительной записи

- Самые популярные материалы сайта

- Электронная почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

- Физические упражнения при гидроцефалии головного мозга у взрослых

- Учебное видео — анатомии ликворной системы и желудочков головного мозга

- Реабилитационный комплекс при гидроцефалии

- Лечение гидроцефалии – комплексный подход

- Гидроцефалия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы гидроцефалии

- Патогенез гидроцефалии

- Как происходит ликвороциркуляция

- Причины-механизмы развития гидроцефалии:

- Патогенез повреждения мозга при гидроцефалии

- Классификация и стадии развития гидроцефалии

- Осложнения гидроцефалии

- Диагностика гидроцефалии

- Лечение гидроцефалии

- Операция шунтирования ликвора

- Эндоскопическая вентрикулостомия III желудочка

- Лечение гидроцефалии нормального давления

- Прогноз. Профилактика

Физические упражнения при гидроцефалии головного мозга у взрослых

Запись на консультацию

Уважаемые пациенты, если у вас есть мой номер телефона, пожалуйста, не звоните мне, чтобы записаться на приём. Я не всегда владею информацией о наличии свободных мест, а разговоры по телефону отвлекают меня от работы.

Позвоните администратору или запишитесь онлайн.

Если Ваш вопрос решается только лично, предпочтительные способы связи со мной — текстовое сообщение (CMC, WhatsApp, Viber) или электронная почта.

8 (495) 523-01-12

8 (495) 523 03 15

Балашихинский диагностический центр

Основное место работы.

Наиболее удобное для меня и пациента место приёма.

На территории центра проводится компьютерная томография, все виды лабораторных и ультразвуковых исследований.

Возможность провести обследование и получить консультацию специалиста, позволяет нам конкурировать даже со столичными сетевыми клиниками.

Режим работы

ВТ-СР 10:00-15:00, ЧТ 14:00-17:00, ПТ, СБ 09:00-15.00

8-800-550-50-30

запись на портале госуслуг

Поликлиника №4 | г.Балашиха

Городская поликлиника № 4, «Балашихинская центральная районная больница»

В очереди не стоит добиваться соблюдения ваших представлений о справедливости. Помните, я действую в ваших интересах.

Пациенты поликлиники могут получить бесплатное обследование, консультации специалистов областных учреждений, направления на госпитализацию.

Режим работы

ПН-СР, ПТ 16:00-20.00, строго по предварительной записи

Самые популярные материалы сайта

Электронная почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Для отправки крупных файлов на электронную почту пользуйтесь облачными хранилищами: DropBox, GoogleDrive, Яндекс.Диск, Облако.Mail.ru.

Загрузите на «облако» архив, скопируйте ссылку на него и вставьте в текст письма.

Напишите мне, что отправили файлы — я скачаю и посмотрю их.

Иногда, письма с незнакомых адресов попадают в «Спам».

Если я не отвечаю более 2-х суток — свяжитесь со мной другим способом.

Для того, чтобы отправить мне диск с исследованием, упакуйте его содержимое (можно только папку DICOM или файлы с расширением *.dcm) в архив (*.zip или *.rar), архив прикрепите к письму.

Источник

Физические упражнения при гидроцефалии головного мозга у взрослых

Лечение гидроцефалии чревато осложнениями. Около 53% шунтов перестают работать и требуется еще одна операция в течение первых двух лет после операции. Частота инфицирования в большинстве центров варьирует в пределах 5-15%. Из всех медицинских устройств, которые имплантируются в тело, шунты для лечения гидроцефалии, вероятно, имеют самый высокий процент неудач.

а) Консервативное лечение гидроцефалии у взрослых. В настоящее время не существует адекватной консервативной терапии. Если спинномозговая пункция улучшает состояние пациента в течение некоторого времени, ее можно повторить в случае необходимости, для того чтобы отложить операцию.

Препараты для уменьшения образования ликвора (фуросемид, ацетазоламид) не дают длительного эффективного результата без серьезных побочных эффектов.

б) Оперативное лечение гидроцефалии у взрослых. Удаление сосудистых сплетений для сокращения выработки ликвора с помощью хирургического удаления, лучевой терапии, местного введения химических препаратов или иммунотоксинов практикуется редко. Результат является временным, потому что сосудистые сплетения это лишь одно из многих мест выработки ликвора.

Хирургическое лечение направлено либо на восстановление ликвородинамики, либо на снижение сопротивления оттоку ликвора путем создания альтернативных маршрутов для дренажа спинномозговой жидкости из черепа в другие полости тела, где ликвор может легко всасываться.

Осложнения включают проблемы с избыточным и недостаточным дренированием, нарушения имплантированного устройства, инфекцию и судороги. Наиболее серьезной проблемой при шунтирующих операциях является инфекция. Обычно назначается однократное введение антибиотика интраоперационно. Пациентам из группы риска может быть установлена шунтирующая система с антибактериальной пропиткой.

В основном используется вентрикуло-перитонеальное шунтирование. Альтернативой является вентрикуло-предсердное, вентрикуло-плевральное или люмбоперитонеальное шунтирование. Вентрикуло-почечное и вентрикуло-желчепузырное шунтирование используется редко. Вентрикуло-синусное шунтирование является наиболее физиологической процедурой, хотя результаты пока предварительные.

Некоторые хирурги для внутреннего шунтирования используют эндоскопическую технику (например, вентрикулоцистерностомия, акведукопластика), чтобы избежать шунтов или как первую процедуру, хотя результаты являются неоднозначными.

Типичными осложнениями перитонеальных шунтов являются развитие инфекции в брюшной полости, формирование сальниковой псевдокисты, в основном в случаях хронической инфекции, разрыв органов брюшной полости, а также непреднамеренное повреждение дистального катетера в брюшной полости. Предсердные шунты подвержены более серьезной инфекции и могут привести к травме эндокарда иногда с последующими сепсисом, эндокардитом, гломерулонефритом и почечной недостаточностью.

Формирование тромбов на дистальном конце катетера может вызвать повторяющийся, часто неявный легочный тромбоз, что приводит к легочному гипертонусу и сердечной недостаточности. Был описан тромбоз яремной, подключичной и даже полой вен.

Плевральные шунты требуют адекватной абсорбции жидкости в плевральной полости. Она может быть недостаточной у пациентов с пневмонией, плевритом, при проведении искусственной вентиляции, при болезнях и состояниях, приводящих к плевральным выпотам. Из-за физиологического отрицательного интерплеврального давления, плевральные шунты особенно подвержены гипердренажу.

Если шунт имплантируется правильно, в течение нескольких дней будет отмечено значительное улучшение. Чем раньше проводится диагностика и лечение, тем лучше результаты шунтирования.

У многих пациентов улучшение может продолжаться от нескольких месяцев до многих лет, вплоть до вторичного ухудшения. Это часто вызывает необходимость повторного тестирования проходимости шунта и других диагностических процедур.

Продолжаются дискуссии о том, какой клапан должен быть использован. Обычные клапаны перепада давления обеспечивают достаточный дренаж спинномозговой жидкости. Тем не менее, они создают нефизиологическое давление ликвора. У здоровых людей давление ликвора в положении лежа находится где-то между 5 и 15 см водн. ст., в вертикальном положении от —5 до -10 см водн. ст. Ликвор всасывается в кровь, как правило, в ночное время при горизонтальном положении тела.

У пациентов с шунтами при перепаде давления в вертикальном положении клапаны без антисифона будут сбрасывать ликвор в брюшную полость в соответствии с гидростатическими силами. Таким образом, давление ликвора в вертикальном положении снижается примерно между -20 и -40 см водн. ст. В положении лежа ликвор будет активно вырабатываться, чтобы восстановить нормальное давление. Таким образом, суточный ритм ликворной абсорбции и ликворного давления является противоположным ритму у пациентов без шунта.

Гравитационные клапаны обеспечивают почти физиологическое соотношение между ликворным давлением и суточным сбросом ликвора. При них не наблюдается такое явление как гипердренаж, но, для них характерно гиподренажное состояние (так как гидродинамического сброса в течение дня при выпрямлении не происходит). Часто размер желудочков не уменьшается или уменьшается незначительно гравитационными клапанами, несмотря на хорошие клинические результаты. Это затрудняет рентгенологический контроль шунта по сравнению с клапанами дифференциального давления, при которых обычно значительное уменьшение размеров желудочков является результатом нормальной функции шунта.

Результаты голландского исследования по нормотензивной гидроцефалии показали лучшие клинические результаты при использовании клапанов низкого давления, но увеличение количества осложнений связанных с гипердренажом.

Клапаны с внешней регулировкой стоят дороже, но дают возможность реагировать на осложнения, такие как субдуральные скопления ликвора в результате гипердренажа, выбирая более высокое давление открытия и более низкое у пациентов с плохим ответом на шунтирующее лечение или в случае вторичной дисфункции из-за сопутствующих заболеваний. Некоторые из таких клапанов могут быть проверены внешним магнитным инструментом, другие требуют рентгенологического исследования.

Артефакты, непреднамеренные изменения в регуляции давления или даже разрушение механических деталей представляют собой дополнительные проблемы, связанные с этими клапанами. У некоторых клапанов с внешней регулировкой есть встроенная система для предотвращения случайного изменения давления открытия при МРТ или других магнитных воздействиях.

Вентрикуло-синусовое шунтирование помогает избежать перепада давления в зависимости от положения. Такие шунты являются наиболее физиологичными, позволяющими осуществлять дренаж спинномозговой жидкости из желудочков в венозные синусы головного мозга. Очень короткие трубки позволяют минимизировать риск повреждения оборудования. С другой стороны, долгосрочная проходимость шунтов и другие показатели являются неопределенными и результаты пока предварительные.

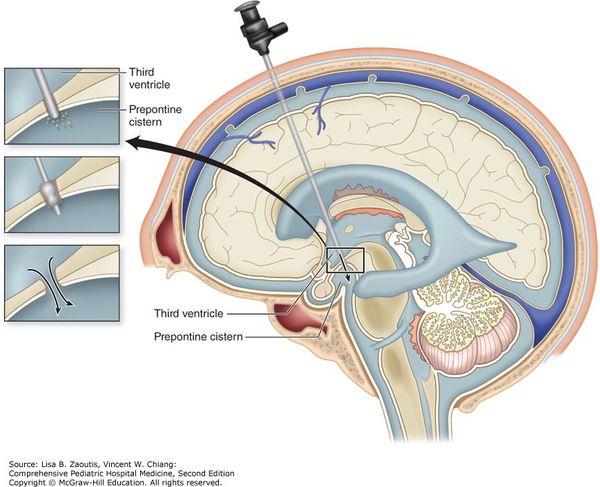

Эндоскопическая вентрикулостомия (ЭВС) является альтернативой шунтирования, которая позволяет избежать имплантации шунта или удалить его у пациента с нефункционирующим шунтом. Это операция, как правило, предназначена для взрослых с вторичной гидроцефалией нормального давления (ГНД) и стенозом водопровода и противопоказана пациентам с идиопатической гидроцефалией нормального давления (ГНД). Окно накладывается в дне третьего желудочка прямо перед мамиллярными телами. Отверстие позволяет ликвору оттекать из желудочка в субарахноидальное пространство.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждения артерии и глазодвигательных нервов. Первичными осложнениями являются высокая температура, кровотечение и нарушения равновесия вследствие повреждения структур гипоталамуса. При вентрикулостомии не проводится имплантация инородного тела, после которой повышается риск инфицирования и нарушения функции шунта. Так как нет никакой разницы во внутричерепном давлении таким образом удается предотвратить осложнения связанные с гипердренажом. Часто размеры желудочков после ЭВС не изменяются или меняются незначительно, хотя по клиническим данным наблюдается выздоровление.

Может произойти произвольное закрытие вентрикулостомы. Диагностика рецидива гидроцефалии является трудной и основывается на клинической картине и исчезновении потока на месте бывшей вентрикулостомы.

Учебное видео — анатомии ликворной системы и желудочков головного мозга

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Реабилитационный комплекс при гидроцефалии

Реабилитационный комплекс при гидроцефалии может оказать существенную помощь в лечении не прогрессирующих и легких форм болезни, а также отличную поддержку в послеоперационный период.

Лечение гидроцефалии – комплексный подход

Реабилитационный период новорожденных с гидроцефалией – это сложный многоуровневый процесс, который включает в себя ряд дисциплинарных методик и, соответственно, требует привлечения высокопрофессиональных специалистов данной области. Наиболее существенных результатов удается добиться в лечении гидроцефалии, развившейся после родовой травмы.

Первоочередной задачей реабилитационного комплекса при гидроцефалии у детей является ускорение оттока цереброспинальной жидкости, с целью улучшения общего психологического развития больных. Для взрослых пациентов, при диагностировании гидроцефалии, будут полезными целевой массаж и упражнения, способствующие улучшению кровотока, снятию спазма мышц, а также временному купированию боли.

Реабилитационный комплекс при гидроцефалии – один из наиболее важных медицинских методов, который оказывает положительное влияние на разные функциональные системы организма людей с гидроцефалией.

Максимально положительного эффекта можно достичь при комплексном лечении, которое включает в себя:

- массаж (специальный, классический и т.д.),

- специально подобранный комплекс физических упражнений,

- лекарственные препараты и медикаменты

Работа с оперированными больными представляет собой очень сложную и деликатную задачу, поэтому доверять собственное здоровье и здоровье своих близких стоит только опытным медицинским работникам, обладающим богатым практическим опытом в реабилитации больных при гидроцефальном синдроме.

Высококвалифицированные специалисты Клиники Музалевского на протяжении многих лет оказывают эффективную помощь пациентам с гидроцефалией. В процессе лечения предпочтение отдается современным консервативным методам и прогрессивной терапии.

Источник

Гидроцефалия — симптомы и лечение

Что такое гидроцефалия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Галкин П. В., нейрохирурга со стажем в 20 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Гидроцефалия или водянка головного мозга — это заболевание, при котором увеличивается содержание спинномозговой жидкости (ликвора) в полости черепа, представляющей собой ограниченное пространство.

Краткое содержание статьи — в видео:

Гидроцефалия чаще возникает у младенцев и взрослых старше 60 лет, хотя люди зрелого возраста также могут стать жертвой этого заболевания. Наиболее часто встречается врождённая форма гидроцефалии — 1-2 случая на 1000 рождённых детей.

Ряд патологических состояний может приводить к увеличению содержания ликвора в головном мозге, что происходит по следующим причинам:

- нарушение оттока ликвора в результате образования препятствий в ликворопроводящих путях;

- снижение способности всасывания ликвора арахноидальными грануляциями;

- избыточная продукция ликвора сосудистыми сплетениями головного мозга.

На сегодняшний день причины развития гидроцефалии недостаточно изучены.

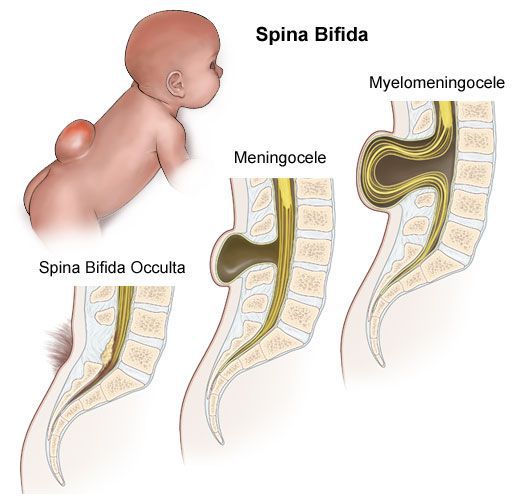

Врождённая форма гидроцефалии обычно является следствием дефекта мозга, приводящего к нарушению циркуляции спинномозговой жидкости. Наиболее часто её причинами является:

- кровоизлияние в желудочки мозга у детей, находящихся в материнской утробе;

- незаращение позвоночного столба (spina bifida);

- внутричерепное кровоизлияние, развившееся у ребёнка до или после рождения (особенно при преждевременных родах);

- инфекционные заболевания (например, краснуха, перенесённая матерью во время беременности, или менингит — инфекционное воспаление мозговых оболочек у ребёнка, находящегося в материнской утробе);

- черепно-мозговая травма у ребёнка при родовспоможении (например, при слабости родовой деятельности или узких родовых путях матери);

- врождённые генетические состояния (аномалия Дэнди — Уокера или гидроцефалия, обусловленная мутацией Х-хромосомы);

- опухоли центральной нервной системы;

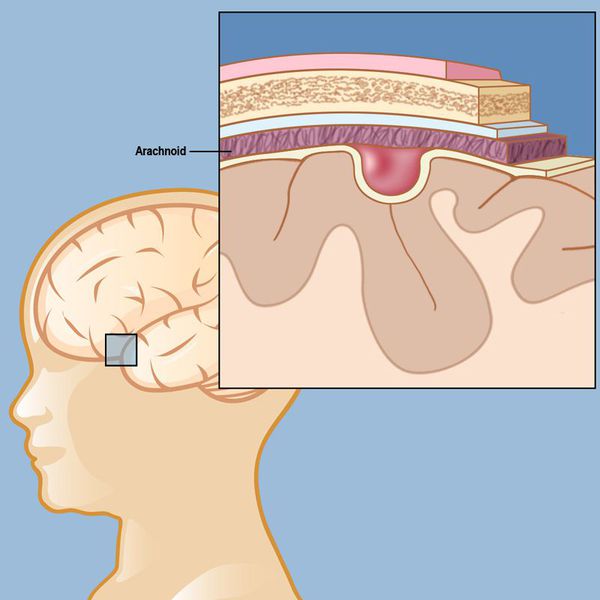

- арахноидальные кисты — полости, заполненные ликвором, располагающиеся между головным или спинным мозгом и их оболочками.

Приобретённая гидроцефалия может развиться в любом возрасте и обычно является следствием заболеваний либо травм. Причинами приобретённой гидроцефалии может стать:

- кровоизлияние в мозг (чаще всего субарахноидальное — истечение крови под оболочки мозга);

- образование кровяных сгустков (тромбов) в венах (синусах) головного мозга;

- менингит;

- опухоль головного мозга;

- черепно-мозговая травма;

- инсульт.

В ряде случаев “каналы” головного мозга, по которым циркулирует ликвор, могут быть суженными с момента рождения, компенсируясь внутренними резервами человеческого организма. Такая гидроцефалия может оставаться безсимптомной и проявиться лишь с возрастом.

Гидроцефалия пожилого возраста иначе называется нормотензивной гидроцефалией, т. е. гидроцефалией нормального давления. Это связано с тем, что количество ликвора в головном мозге увеличивается, но его давление не повышается. Данное состояние вызывает отёк головного мозга и, как следствие, нарушение его функции.

К развитию нормотензивной гидроцефалии могут приводить состояния, препятствующие нормальному всасыванию ликвора арахноидальными ворсинами головного мозга, однако в большинстве случаев механизм её развития не известен.

Пациенты, перенёсшие инфекционный менингит, черепно-мозговую травму, кровоизлияние в головной мозг или операции на головном мозге имеют повышенный риск развития нормотензивной гидроцефалии. [5] [6]

Симптомы гидроцефалии

Проявления заболевания, как и причины, обычно различны и зависят от вида гидроцефалии и возраста пациента.

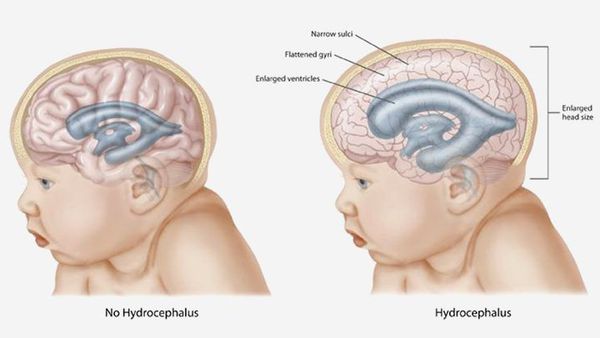

Гидроцефалия новорождённых характеризуется определёнными чертами во внешности ребёнка с самого рождения:

- необычно большой диаметр головы;

- истончённая кожа с просвечивающимися венами;

- выбухающий или напряжённый родничок (мягкий участок, располагающийся в области темени);

- фиксированный книзу взор (синдром Парино).

Клинически врождённая гидроцефалия может проявляться:

- пониженным питанием (гипотрофией);

- избыточной раздражительностью;

- рвотой;

- сонливостью;

- повышенным либо пониженным тонусом мышц ручек и ножек со снижением в них силы.

Приобретённая гидроцефалия у детей и взрослых нередко проявляется головной болью, которая может быть более выраженной при пробуждении по утрам. Это происходит вследствие того, что при нахождении в горизонтальном положении ликвор оттекает от головного мозга медленнее и, скапливаясь в желудочках мозга, распирает мозговую ткань. Принятие сидячего положения способно облегчить состояние, однако по мере прогрессирования заболевания интенсивность головной боли может оставаться неизменной.

Другими проявлениями приобретённой гидроцефалии могут быть:

- боль в шее;

- болезненность или разбитость, максимально выраженные по утрам;

- сонливость с возможным прогрессированием до комы;

- психические расстройства, спутанность сознания;

- снижение концентрации внимания и памяти;

- расстройство зрения в виде “пелены” перед глазами, двоения;

- нарушение координации;

- расстройство ходьбы;

- тошнота, рвота;

- эпилепсия;

- утрата контроля за мочеиспусканием (недержание), а в ряде случаев и за стулом.

Нормотензивная гидроцефалия обычно развивается у людей пожилого возраста, при этом от начала заболевания до развёрнутой клинической картины может пройти несколько месяцев или даже лет.

Для нормотензивной гидроцефалии характерна триада отличительных симптомов в виде:

- расстройства ходьбы;

- нарушения контроля за мочеиспусканием;

- интеллектуальных расстройств.

Наиболее часто нормотензивная гидроцефалия проявляется нарушением походки. Больной испытывает значительные затруднения для того, чтобы сделать первый шаг. Пациенты описывают данное состояние так, как будто ноги “прилипли к полу”. При этом походка становится шаркающей. По мере прогрессирования гидроцефалии неустойчивость становится всё более выраженной, вплоть до падений, как правило, случающихся при повороте корпуса по оси.

Расстройство ходьбы обычно сопровождается потерей контроля за мочеиспусканием и проявляется:

- частыми позывами к мочеиспусканию;

- императивными позывами к мочеиспусканию (требуется немедленно опорожнить мочевой пузырь);

- полной утерей контроля за функцией мочевого пузыря.

При нормотензивной гидроцефалии также страдают повседневные процессы мышления. Это обычно проявляется:

- замедлением реакции при повседневном общении;

- расстройством реакции на изменяющиеся внешние обстоятельства;

- нарушением обработки и обобщения получаемой информации.

Перечисленные симптомы указывают на имеющуюся деменцию. При соответствующем лечении выраженность описываемых расстройств значительно уменьшается либо полностью разрешается. [5] [6]

Патогенез гидроцефалии

При гидроцефалии происходит расширение желудочков мозга. Причин развития этого патологического состояния достаточно много, основной из них является нарушение оттока ликвора от головного мозга.

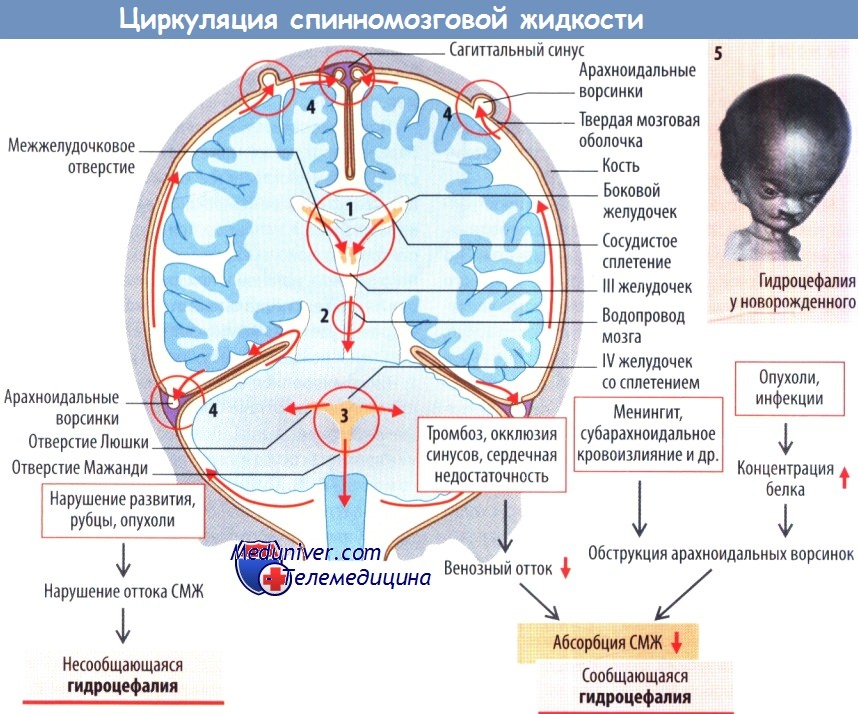

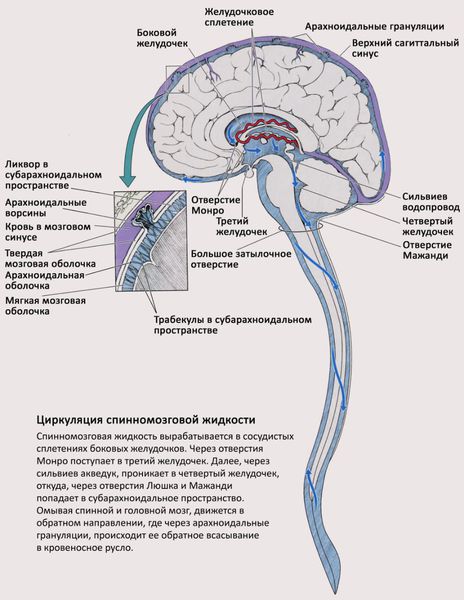

Как происходит ликвороциркуляция

В сосудистых сплетениях боковых желудочков мозга вырабатывается около 600-700 мл ликвора в сутки. Из боковых желудочков через отверстия Монро ликвор поступает в третий желудочек, затем через Сильвиев акведук в четвёртый желудочек. Оттуда ликвор поступает в субарахноидальное пространство через отверстия Люшка и Мажанди, и также в центральный канал спинного мозга.

Ликвор омывает спинной и головной мозг, выполняя при этом смазывающую и очищающую функцию. Обратное всасывание ликвора происходит на поверхности больших полушарий в арахноидальных грануляциях, связанных с венозными синусами — крупными сосудами, по которым оттекает кровь от головного мозга. [4]

Причины-механизмы развития гидроцефалии:

- Избыточная продукция ликвора — характерна для опухолевого поражения желудочковых сплетений, например папилломы;

- Обструкция (закупорка) путей, проводящих ликвор:

- закупорка отверстий Монро — встречается при коллоидных кистах, туберозном склерозе;

- обструкция третьего желудочка — характерна для краниофарингиом, пилоидных астроцитом, дермоидных кист;

- сужение или полная закупорка Сильвиева акведука — наиболее частая причина врождённой гидроцефалии, связана с наследственной мутации X-хромосомы, происходит при стенозах, атрезии, опухолях задней черепной ямки;

- закупорка отверстий Люшка, нарушение оттока ликвора из четвёртого желудочка — обычно связаны с аномалией Арнольда — Киари, синдром Дэнди — Уокера, менингитом, субарахноидальным кровоизлиянием или опухолью задней черепной ямки;

- спаечный (рубцовый) процесс в субарахноидальном пространстве — как следствие перенесённого менингита, субарахноидального кровоизлияния, распространения опухолей по оболочкам головного мозга, облитерации (склеивания) субарахноидального пространства при глионейрональной гетеротопии (например, при синдроме Уокера — Варбурга);

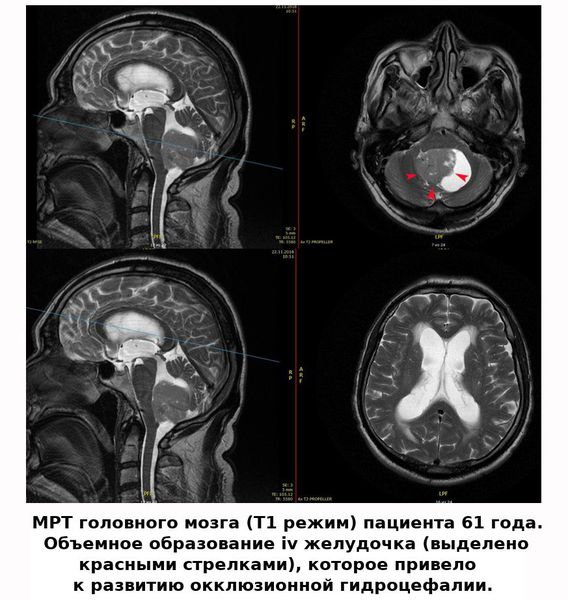

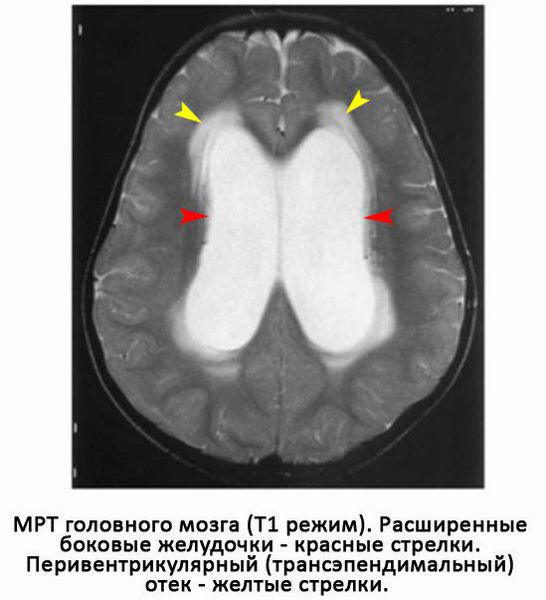

Патогенез повреждения мозга при гидроцефалии

Изначально избыточное давление ликвора приводит к его просачиванию через эпендимальную выстилку желудочков в окружающее мозговое вещество с развитием трансэпендимального или перивентрикулярного отёка, что хорошо видно при МРТ-исследовании головного мозга в режиме изображений Т2. При этом расширенные желудочки сдавливают окружающую мозговую ткань.

Главный удар при этом наносится по прилежащему белому веществу, что вызывает повреждение миелиновых оболочек, отвечающих за передачу нервного импульса, в отростках нервных клеток.

До определенного момента изменения в головном мозге носят обратимый характер, и при своевременно выполненной операции шунтирования ликвора удаётся добиться практически полного восстановления утраченных неврологических функций. В случае сохраняющегося давления, оказываемого ликвором, развивается стойкая атрофия белого, а затем и серого (коркового) вещества головного мозга. Это приводит к спастическим параличам, нарушению контроля за функцией тазовых органов и деменции.

При выраженной (обычно врождённой) гидроцефалии белое вещество и кора головного мозга становятся истончёнными, как бумага, до такой степени, что головка новорождённого просвечивается на свету. Давление в желудочках головного мозга не может длительно оставаться повышенным, при отсутствии соответствующего лечения это приводит к неминуемой гибели пациента.

У маленьких детей ещё до того, пока произойдет сращивание костных швов, размеры головки могут значительно увеличиваться.

Иногда, под воздействием избыточного давления ликвора, происходит разрыв спаек в субарахноидальном пространстве, либо суженный Сильвиев водопровод “открывается”, при этом отток ликвора от головного мозга улучшается, что может привести к самоизлечению. Такое состояние называется компенсированной гидроцефалией.

В крайне запущенных случаях может произойти разрыв мозговой ткани с самопроизвольным дренированием ликвора в субарахноидальное пространство.

На сегодняшний день правильно установленный диагноз и своевременно проведённое шунтирование ликвора позволяют в большинстве случаев предупредить развитие стойких неврологических расстройств. [5] [6] [8]

Классификация и стадии развития гидроцефалии

По признаку проходимости ликворных путей гидроцефалия бывает:

- окклюзионной (закрытой):

- моновентрикулярной – происходит расширение одного бокового желудочка;

- бивентрикулярной – расширены оба боковых желудочка;

- тривентрикулярной – расширены боковые и III желудочек;

- тетравентрикулярной – расширены все желудочки головного мозга (боковые, III, IV);

- сообщающейся (открытой):

- гиперсекреторной;

- гипорезорбтивной;

- гиперсекреторной-гипорезорбтивной;

- заместительной ( гидроцефалия ex vacuo) — характеризуется расширением желудочков на фоне атрофии головного мозга. Обычно является следствием естественного течения нейродегенеративных заболеваний (лейкодистрофии, болезни Пика, Альцгеймера, хореи Гентингтона, болезни Фридрейха), рассеянного склероза, повторных ишемических инсультов.

В зависимости от особенностей деформации ликворных путей выделяют три типа болезни:

В зависимости от ликворного давления гидроцефалия бывает:

- нормотензивной;

- гипертензивной;

- гипотензивной.

По этиологии выделяют:

- врождённую гидроцефалию;

- поствоспалительную гидроцефалию;

- опухолевую гидроцефалию (окклюзионную и реактивную — гиперпродуктивную);

- гидроцефалию вследствие сосудистых заболеваний головного мозга;

- идиопатическую наружную гидроцефалию (доброкачественную макрокранию) — характеризуется увеличенным содержанием ликвора в субарахноидальных пространствах и их расширением. При этом желудочки головного мозга не расширены, отсутствует как атрофия головного мозга, так и внутричерепная гипертензия. Этот вид болезни обычно встречается у детей и является следствием быстрого роста головы, при этом головной мозг как бы “не поспевает” за ростом черепа. Такая гидроцефалия не сопровождается неврологическими расстройствами, обычно разрешается без какого-либо лечения. Возможно, причиной её развития является незрелость арахноидальных грануляций.

Иные классификации гидроцефалии:

- по течению:

- прогрессирующая;

- стационарная;

- регрессирующая;

- по степени компенсации:

- компенсированная;

- декомпенсированная;

- по активности:

- активная;

- пассивная;

- по темпам развития:

- острая;

- подострая;

- хроническая. [2]

Осложнения гидроцефалии

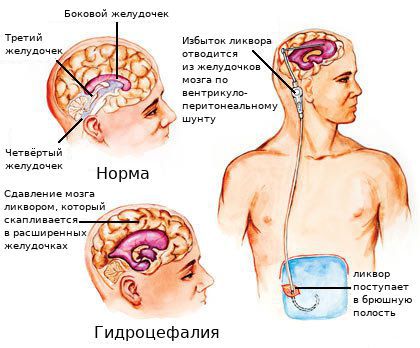

Избыток спинномозговой жидкости вызывает расширение желудочков, что приводит к сдавлению мозгового вещества и развитию отёка головного мозга. Поскольку полость черепа имеет замкнутый объём, избыточно повышенное внутричерепное давление приводит к необратимым изменениям в нервной ткани и сосудах головного мозга и при отсутствии соответствующего лечения несёт угрозу жизни пациента.

У детей с гидроцефалией характерно отставание в интеллектуальном развитии. При тяжёлых формах заболевания наблюдаются различные степени олигофрении, психические расстройства, заторможенная реакция, личностные нарушения. Характерны приступы раздражительности, гнева или эйфории. Инвалидность является следствием задержки развития моторики, детского церебрального паралича, судорог, что приводит в итоге к физической недееспособности. Проблемы с речью, нарушение слуха и зрения являются следствием поражения головного мозга.

Для взрослых больных с острой и подострой окклюзионной гидроцефалией характерны жалобы на головную боль распирающего характера, которая сопровождается чувством тошноты и иногда рвотой, приносящей облегчение. Характерно ощущение давления на глазные яблоки изнутри, чувство жжения и “песка” в глазах. Возможна инъекция сосудов склер глазных яблок. По мере нарастания давления ликвора отмечается сонливость. Она свидетельствует о прогрессирующем сдавлении головного мозга и угрозе потери сознания. Зрение прогрессивно ухудшается, пациенты ощущают «туман» перед глазами. При осмотре офтальмологом на глазном дне выявляется отёк дисков зрительных нервов — “застойные диски”.

Если пациент своевременно не обратится за медпомощью, то продолжающееся увеличение количества ликвора и рост внутричерепного давления приведут к развитию дислокационного синдрома – состояния, опасного для жизни. Оно проявляет себя:

- быстрым угнетением сознания, вплоть до комы;

- глазодвигательными расстройствами (глаза “смотрят” вниз, расходятся в стороны);

- угнетением зрачковых, корнеальных, а также сухожильных рефлексов с рук и ног.

Эти симптомы развиваются вследствие сдавления среднего мозга. При продолжающейся компрессии и сдавлении продолговатого мозга появляется расстройство глотания, меняется голос (ещё до потери сознания), угнетается сердечная деятельность и дыхание, что приводит к смерти.

Хроническая гидроцефалия зачастую является сообщающейся. Для неё характерно нормальное или слегка повышенное внутричерепное давление. Обычно она развивается постепенно, через несколько недель – месяцев после причинного фактора.

Основные симптомы хронической гидроцефалии:

- Когнитивные расстройства — нарушение сна (бессонница или сонливость), ухудшение памяти, вялость, быстрая утомляемость, истощение. С прогрессированием заболевания эти когнитивные расстройства усугубляются, вплоть до деменции. Пациенты не способны себя самостоятельно обслуживать, становятся неадекватными.

- Нарушения ходьбы — походка сначала замедляется, становится неустойчивой, спустя время присоединяется неуверенность при нахождении в положении стоя, появляется затруднение начала движения. Характерна “магнитная” походка — человек как бы приклеен к полу, а сдвинувшись с места, делает мелкие шаркающие шаги на широко расставленных ногах, топчется на месте. Такие изменения именуются “апраксией ходьбы”. Тонус мышц повышается, а в запущенных, тяжёлых ситуациях силы мышц снижается и возникают парезы (ослабление) в ногах. Расстройства равновесия также могут прогрессировать, вплоть до невозможности самостоятельно стоять или сидеть. Зачастую люди с хронической гидроцефалией жалуются на частое мочеиспускание (в особенности в ночное время). Постепенно появляются императивные позывы к мочеиспусканию, которые требуют немедленного опорожнения, а позже возникает недержание мочи. [3]

Диагностика гидроцефалии

Диагноз врождённой гидроцефалии нередко устанавливается ещё до рождения ребёнка при проведении ультразвукового исследования плода в утробе матери. Наиболее часто такая гидроцефалия диагностируется в скором времени после рождения при осмотре новорождённого врачом. Основным критерием, на который опирается врач, устанавливая этот диагноз, является превышение диаметра головы в сравнении с нормативными показателями. У детей среднего и старшего возраста, а также взрослых, для правильной постановки диагноза, врач оценивает походку, мышление, способность контролировать мочеиспускание (наличие недержания), состояние желудочковой системы по КТ и МРТ сканам.

Для подтверждения врождённой гидроцефалии у детей и приобретённой у взрослых обычно применяют КТ и МРТ. Эти исследования позволяют:

- детально оценить состояния головного мозга;

- обнаружить избыточное содержание ликвора в желудочках мозга;

- выявить признаки повышенного ликворного давления;

- обнаружить структурные изменения в веществе головного мозга, послужившие причиной развития гидроцефалии.

Диагноз нормотензивной гидроцефалии не всегда легко установить, поскольку симптомы этого заболевания схожи с проявлениями нейродегенеративных процессов, встречающихся у пожилых людей (чаще всего с болезнью Альцгеймера). Данный вид гидроцефалии, скорее всего, будет диагностирован, если имеются симптомы (не обязательно наличие всех):

- нарушение ходьбы в виде шаркающей походки;

- умственные расстройства (в первую очередь, утеря кратковременной памяти);

- нарушение контроля за мочеиспусканием в виде недержания мочи;

- избыточное содержание ликвора в желудочках мозга, что подтверждается при КТ/МРТ исследовании головного мозга.

При любом типе гидроцефалии крайне важно вовремя установить правильный диагноз, поскольку своевременно выполненная операция уменьшает выраженность симптомов либо устраняет их полностью.

Для того, чтобы определить, окажется ли хирургическое вмешательство эффективным, может потребоваться проведение дополнительных диагностических процедур:

- Люмбальная пункция (тап-тест)

При люмбальной пункции через прокол в поясничной области выводится ликвор, обычно в объёме около 50 мл, с последующим измерением ликворного давления. Эта процедура позволяет снизить давление ликвора в желудочках мозга и уменьшить выраженность симптомов. Данный тест является индикатором, отражающим, насколько эффективным будет хирургическое вмешательство.

- Люмбальный дренаж

Установка люмбального дренажа требуется, если пункция не привела к улучшению состояния. При этом вмешательстве между позвонками (обычно на уровне поясничного отдела) под оболочку спинного мозга устанавливается тонкий катетер (трубочка). По нему выводится ликвор в течение нескольких дней с наблюдением за состоянием пациента в условиях стационара. Установка дренажа производится под местным обезболиванием. Для предупреждения инфекционных осложнений обязательно парентеральное введение антибактериальных препаратов на всё время установки дренажа. Уменьшение выраженности симптомов свидетельствует в пользу проведения ликворошунтирующей операции.

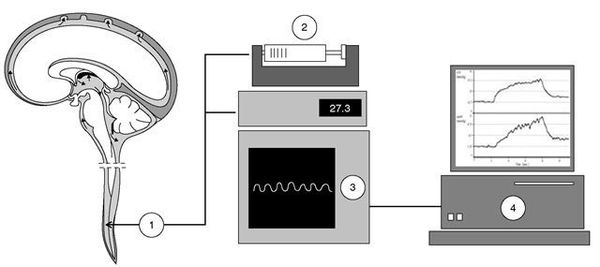

- Инфузионный люмбальный тест

Инфузионный люмбальный тест является нагрузочным методом диагностики, позволяющим оценить способность мозга к всасыванию ликвора за короткий промежуток времени. При этом тесте осуществляется медленное введение раствора Рингера под оболочку спинного мозга через иглу, установленную в поясничной области. Одновременно проводится измерение и регистрация ликворного давления. Снижение способности головного мозга к всасыванию ликвора проявляется повышением его давления, что свидетельствует в пользу хирургического лечения.

- Измерение (мониторирование) внутричерепного давления (ВЧД)

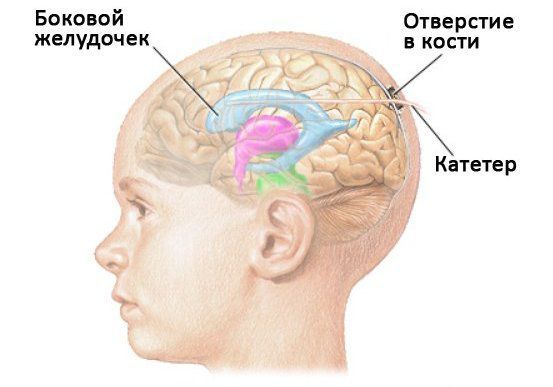

При мониторировании ВЧД через отверстие в кости черепа устанавливается специальный датчик (катетер или тонкий фиброоптический кабель). При этом обязательно нахождение пациента в стационаре не менее 24 часов. Датчик регистрирует изменение давления в полости черепа, отсылая сигнал на портативное регистрирующее устройство.

Существует три вида датчиков, применяющихся для измерения ВЧД:

- Внутрижелудочковый катетер — наиболее точный метод измерения ВЧД. Катетер устанавливается в боковой желудочек мозга через отверстие в черепе. Он также может использоваться для дренирования — отведения избытка ликвора в специальный резервуар.

- Субдуральный датчик — устанавливается под твёрдую мозговую оболочку и применяется, когда мониторирование ВЧД необходимо начать в сжатые сроки. Этот метод позволяет регистрировать изменение ВЧД в субдуральном пространстве.

- Эпидуральный датчик — устанавливается между костью свода черепа и твёрдой мозговой оболочкой также через просверленное отверстие в кости. Данный метод менее травматичен, чем перечисленные выше, но он имеет недостаток — не позволят отводить избыток ликвора.

Установка датчиков производится под местным обезболиванием. Может потребоваться дополнительное введение седативных (успокаивающих) препаратов для уменьшения тревоги и расслабления пациента.

Обычно датчики для измерения ВЧД устанавливаются пациентам, находящимся на лечении в реанимационном отделении, нередко в критическом состоянии. Показаниями к инвазивному измерению ВЧД являются тяжёлая черепно-мозговая травма или заболевания головного мозга, сопровождающиеся отёком мозга с угнетением сознания до сопора (комы). У больных, перенёсших операции на головном мозге, датчик контроля ВЧД будет сигнализировать о нарастающем отёке головного мозга.

Добиться снижения повышенного внутричерепного давления возможно путём дренирования ликвора через вентрикулярный катетер, изменения режимов вентиляции лёгких (если у пациента установлена вентиляционная трубка в трахее и за него “дышит” аппарат), либо внутривенного введения определённых лекарственных средств.

В норме показатели внутричерепного давления колеблются от 1 до 20 мм рт. ст.

Установка датчиков ВЧД сопряжена с определёнными рисками, такими как:

- кровотечение;

- “вклинение” мозга;

- необратимое повреждение мозга при запредельном ВЧД;

- травма мозга при проведении катетера;

- неспособность правильно определить местоположение желудочка и установить в него катетер;

- инфекционные осложнения;

- риски, сопровождающие общую анестезию. [1][7]

Лечение гидроцефалии

На сегодняшний день метод хирургического лечения гидроцефалии доказал свою эффективность.

Применяются два вида оперативных вмешательств: ликворошунтирование и нейроэндоскопия. Такие операции выполняет нейрохирург, т.е. хирург, специализирующийся на лечении заболеваний головного, спинного мозга и периферической нервной системы.

Операция шунтирования ликвора

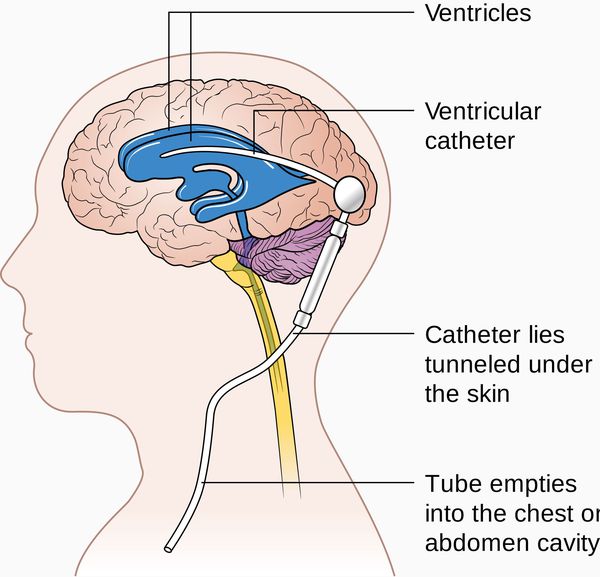

При ликворошунтировании тонкая трубочка, называемая шунтом, устанавливается в желудочек головного мозга. Избыток ликвора, содержащийся в головном мозге, оттекает по шунту в другую анатомическую область человеческого организма.

При установке дренирующего конца системы в брюшную полость шунт называется вентрикулоперитонеальным. В этом случае избыток ликвора, поступающий в брюшную полость, всасывается в кровеносное русло.

При установке дренирующего конца системы в камеру сердца (обычно в правое предсердие) шунт называется вентрикулоатриальным. Он, как правило, имплантируются детям, поскольку прибавка в росте в меньшей степени влияет на их функционирование и реже требует замены, в отличие от вентрикулоперитонеальных шунтов.

Нечасто используются люмбоперитонеальные шунты. По ним ликвор отводится из субарахноидального пространства поясничного отдела спинного мозга в брюшную полость.

В системе трубочек, по которым ликвор оттекает от головного мозга, имеется клапан с заданной пропускной способностью. В зависимости от ликворного давления пациенту перед операцией подбирается соответствующий клапан, позволяющий контролировать отток ликвора в брюшную полость, т.е. имеющий заданную пропускную способность. Нейрохирург, планирующий оперативное вмешательство, определяет давление ликвора в головном мозге и подбирает соответствующий клапан. Он обычно представляет собой выступающую “шишку” под кожей головы.

На сегодняшний день применяются два вида клапанов:

- с заданными (предустановленными) параметрами, имеющими определённую пропускную способность для ликвора;

- регулируемые магнитные клапаны. При выборе таких клапанов лечащий врач с помощью специального оборудования дистанционно, не проводя дополнительных разрезов, может изменить давление клапана и достичь оптимального клинического результата, устранив такие неблагоприятные побочные эффекты, как недостаточное либо избыточное дренирование ликовра.

Операции шунтирования ликвора выполняются под наркозом и занимают от одного до двух часов. После операции пациенты обычно находятся в стационаре в течение нескольких дней.

В случае нарушения оттока ликвора по шунту или присоединения инфекции может потребоваться повторная операция.

Эндоскопическая вентрикулостомия III желудочка

Эта операция является альтернативой ликворошунтирующему вмешательству. Вместо установки шунта хирург формирует отверстие в нижней стенке III желудочка и создаёт обходной путь для оттока ликвора на поверхность головного мозга, где происходит его беспрепятственное всасывание.

Данная операция не является универсальной для всех пациентов с гидроцефалией, но может быть использована при блоке ликворопроводящих путей — окклюзионной гидроцефалии. При этом ликвор оттекает через искусственно созданное отверстие — в обход закупоренных ликворопроводящих путей.

Операция эндоскопической вентрикулостомии III желудочка выполняется под наркозом. Нейрохирург накладывает трепанационное отверстие в черепе диаметром около 10 мм и при помощи эндоскопа осматривает желудочки головного мозга изнутри. Эндоскоп — это длинная, тонкая трубочка с источником света и миниатюрной видеокамерой на конце.

Через канал, находящийся внутри эндоскопа, возможно проведение специальных хирургических инструментов для выполнения операций на глубинных структурах головного мозга. После установки эндоскопа в III желудочек формируется отверстие в его нижней стенке. Через вновь сформированное соустье ликвор поступает в субарахноидальное пространство. После удаления эндоскопа на апоневроз и кожу накладываются швы. Длительность операции составляет около одного часа.

Риск инфекционных осложнений намного ниже после эндоскопических операции в сравнении шунтированием ликвора.

Эндоскопическая вентрикулостомия III желудочка не имеет преимуществ перед шунтированием ликвора в отдаленные сроки наблюдения. После эндоскопического вмешательства, также как после ликворошунтирования, гидроцефалия может развиться вновь, даже через несколько лет после выполненной операции.

Лечение гидроцефалии нормального давления

При нормотензивной гидроцефалии, как правило, развивающейся у пожилых людей, добиться улучшения состояния можно проведением операции шунтирования ликвора. Хотя не у всех больных с таким диагнозом оперативное лечение бывает эффективным.

В связи с имеющимися рисками, сопровождающими любую операцию, необходимо проведение специальных тестов (остановка люмбального дренажа и/или проведение инфузионного люмбального теста) для оценки потенциальной пользы хирургического вмешательства, которая должна превышать риск неблагоприятных последствий.

По данным литературы, более 80% пациентов с нормотензивной гидроцефалией, положительно “ответивших” на предварительное тестирование, сообщили о значительном улучшении состояния после вентрикулоперитонеального шунтирования. Видимое клиническое улучшение после проведённой операции обычно наступает через несколько недель либо даже месяцев.

Своевременно и правильно установленный диагноз — залог успешного лечения, даже у пациентов, страдающих гидроцефалией в течение нескольких лет. [1] [7]

Прогноз. Профилактика

У пациентов с гидроцефалией довольно-таки сложно прогнозировать течение болезни, хотя имеется связь между причинами, вызвавшими её, и исходами заболевания.

На прогноз течения гидроцефалии влияют:

- наличие сопутствующих заболеваний;

- время, прошедшее с момента появления первых симптомов до установления диагноза;

- эффективность проводимого лечения.

На сегодняшний день так и не определено, насколько именно требуется снизить внутричерепное давление в случае хирургического лечения гидроцефалии, для того, чтобы минимизировать либо обернуть вспять повреждение мозга.

Пациенты и их родственники должны понимать, что гидроцефалия наносит ущерб не только умственному, но и физическому развитию. Несмотря на это у большинства детей, страдающих гидроцефалией, удаётся добиться положительного результата от реабилитационного лечения и образовательных программ, способных поднять уровень жизни пациента до нормального с минимальными ограничениями.

Лечебный процесс с привлечением врачей разных специальностей, реабилитационные мероприятия и занятия с преподавателями крайне важны в получении хорошего результата. При этом всегда следует помнить, что если не лечить гидроцефалию, её прогрессирование может оказаться фатальным для пациента. Ранняя диагностика и проведённое лечение дают шанс восстановления человеку с гидроцефалией.

Симптомы гидроцефалии нормального давления обычно прогрессируют со временем при отсутствии специального лечения. Хотя у некоторых пациентов может отмечаться преходящее улучшение состояния.

Клиническая эффективность ликворошунтирующих вмешательств при гидроцефалии не всегда одинакова и зависит от возраста пациента, выраженности симптоматики, причин развития заболевания и другого. Важно отметить, что в ряде случаев удаётся добиться практически полного восстановления утраченных неврологических функций.

Прогноз течения заболевания у больных с шунтирующей системой во многом зависит от того, как организм пациента воспримет саму систему. Основными осложнениями, приводящими к нарушению работоспособности шунта, является закупорка, разобщение и инфицирование системы.

- Закупорка шунтирующей системы развивается по причине попадания частиц человеческого организма (крови, белковых соединений или фрагментов тканей) в трубочки системы. Нарушение работоспособности клапанного устройства также может привести к её закупорке. В среднем ликворошунтирующие системы функционируют 5-10 лет. При закупорке системы лечение заключается в её полной замене на новую.

- Разобщение шунтирующей системы может произойти из-за нарушения герметичности трубочек (обычно в местах соединения), по которым ликвор оттекает от головного мозга. Причиной этого может стать миграция (перемещение) шунта в теле пациента (например, у детей в процессе роста). При разобщении системы необходимо проведение оперативного вмешательства — ревизии шунтирующей системы.

- Инфицирование шунтирующей системы развивается при попадании бактерий в трубочки, из которых состоит система. Это осложнение может произойти во время операции, при установке системы либо из-за миграции микроорганизмов, находящихся в теле пациента, на шунт. Ликворошунтирующие системы изготавливаются из силикона — материала, чужеродного для человеческого организма, поэтому их инфицирование излечить при помощи антибиотиков невозможно. В случае развития такого осложнения шунтирующая система удаляется, проводится курс антибактериальной терапии, после чего имплантируется новая ликворошунтирующая система. Установка системы импрегнированные серебром снижает риск инфекционных осложнений.

Реже встречаются такие осложнения, как кровоизлияние в мозг (обычно развивающееся при установке вентрикулярного катетера,)либо отсоединение катетера с миграцией его в полость желудочков. При миграции катетера не всегда удаётся его извлечь, а присоединившееся инфицирование может стать причиной развития судорожных припадков либо эпилепсии.

Необходимо отметить, что большинство пациентов, оперированных по поводу гидроцефалии, имеют независимый безпроблемный образ жизни, а до 10% пациентов со временем удаётся избавиться от имплантированных ликворошунтирующих систем. [7]

На сегодняшний день проводится профилактика заболеваний, способных вызвать гидроцефалию. Например, для профилактики менингококковой инфекции, вызывающей инфекционный менингит, применяется активная иммунизация вакцинами, либо назначаются антибактериальные средства лицам, контактирующим с больным пациентом, для снижения риска заражения.

Для предупреждения разрыва обнаруженных аневризм артерий головного мозга, приводящих к субарахноидальному кровоизлиянию, выполняются оперативные вмешательства, направленные на выключение аневризмы из кровотока.

Источник