Фигуры спортсменов спортивной гимнастики

Соревновательный микроцикл — неделя участия в соревнованиях. Нагрузка на 25 — 30% меньше средней, уменьшается время тренировок и их количество.

Восстановительный микроцикл — тренировочная неделя с малой нагрузкой (или на 20% меньше малой), с активным использованием восстановительных средств. Целесообразно планировать после ударных и соревновательных микроциклов.

Из вышеизложенного следует, что при планировании подготовки гимнасток следует учитывать ряд основных положений:

1) тренировочный год гимнасток целесообразно планировать сдвоенным: I полугодие (подготовительный, соревновательный периоды) — этап активного восстановления — II полугодие (подготовительный, соревновательный периоды). Характер тренировочного процесса в I и II половине года различен. Первый макроцикл — этап накопления функциональных возможностей, совершенствования физических качеств, разучивания элементов и комбинаций — характеризуется большим объемом работы. Второй макроцикл — этап реализации

накопленных возможностей, совершенствования технической подготовленности — характеризуется увеличением интенсивности нагрузки и ее усложнением;

2) для общего учета нагрузки гимнасток достаточно вести хронометраж по 3 — 4 параметрам, принадлежащим к различным группам. Наиболее показательными из них будут: число элементов СФП, число опорных прыжков, число комбинаций, число элементов группы «С»;

3) в тренировке гимнасток кроме нагрузки тренировочных недель-микроциклов (малая, средняя и большая нагрузки) следует различать их направленность: основную, ударную, восстановительную, модельную, предсоревновательную, соревновательную;

4) объем и интенсивность нагрузки различной направленности зависит от места микроцикла в общей периодизации года.

Мы надеемся, что планирование нагрузки с учетом вышеизложенных положений повысит уровень подготовленности гимнасток и позволит избежать отрицательных проявлений функционального состояния спортсменок.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИМНАСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР ОСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ

А. Л. Васильчук, Львовский ГИФК,

Ю. К. Гавердовский, ГЦОЛИФК

В настоящее время общепризнанно, что телосложение — морфотип спортсмена является немаловажным фактором достижения высокого спортивного мастерства. Такие важнейшие антропометрические показатели (АП), как длина и масса, показатели пропорций тела часто являются первейшими критериями отбора для занятий тем или иным видом спорта. В соответствии с этим в разных видах спорта существуют более или менее обоснованные, но обычно достаточно определенные предпочтения, связанные с тотальными и относительными АП.

Спортивная гимнастика относится к видам спорта, где весьма важны как абсолютные, так и относительные АП. Существует предпочтительный морфотип гимнаста-мужчины и гимнастки, предполагающий ограничения на длину тела, вес и некоторые конституциональные данные (см. работы С. И. Ляссотович, Е. Ю. Розина и др.). Одновременно с этим известно, что в АП существуют локальные предпочтения, связанные со спецификой упражнений на отдельных видах гимнастического многоборья. Так, давно известно, что морфотип «коневика» — это относительно длинные руки и ноги при умеренной массе тела. Наиболее сильные «прыгуны», как правило, гимнасты

брахиморфного* типа, а «маховики» — исполнители наиболее сложных поворотов относительно продольной оси — долихоморфного**. Все эти особенности, связанные с морфологическими предпочтениями, могут быть рационально объяснены с биомеханических позиций. Так, в частности, С. Д. Устиновым показано, что эффект безынерционного поворота зависит от конституциональных данных гимнаста: при равной массе тела в исполнении поворота имеет предпочтение тот, у кого больший рост, или, иначе говоря, тот, у кого элементы масс тела больше «растянуты» по продольной оси системы. В этой связи небезынтересно отметить, что в настоящее время такой сложный прыжок, как сальто назад с поворотом на 1080°, гораздо чаще исполняют женщины, морфотип которых в большей степени соответствует требованиям, предъявляемым к исполнителю суперсложных поворотов.

Вместе с тем ясно, что в тех случаях, когда морфотип гимнаста не лучшим образом со-

* Брахиморфный тип — широкое туловище и короткие конечности.

** Долихоморфный тип — узкое туловище и длинные конечности.

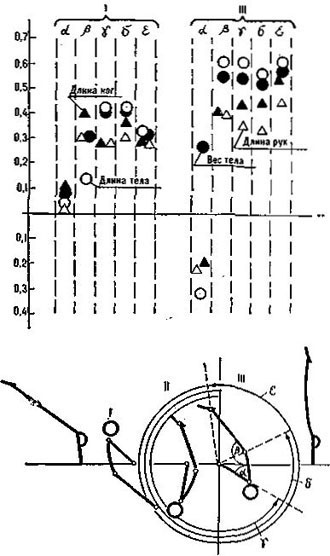

Антропометрические показатели гимнасток разного класса

Гимнастки, выполняющие упражнение на оценку 9,9 — 9,6 балла

Гимнастки, выполняющие упражнение на оценку 9,5 — 9,2 балла

Гимнастки, выполняющие упражнение на оценку 9,1 — 8,8 балла

Гимнастки, выполняющие упражнение на всех видах многоборья на приблизительно равную оценку

ответствует специфике движения, спортсмен должен в необходимой мере приспосабливаться, вырабатывая адаптивную технику движений и соответствующую ей структуру двигательных качеств. В этой связи представляет интерес вопрос о том, в какой степени это может и должно отражаться на процессе обучения движениям и каковы в этом смысле перспективы.

В настоящей статье излагаются некоторые результаты исследований, проведенных в данном направлении.

Антропометрические показатели гимнасток высокой квалификации. Результаты получены на контингенте гимнасток высокой квалификации в период с 1975 по 1982 г. В эксперимент были вовлечены 106 спортсменок, разделенных на три группы. Первая группа состояла из 45 гимнасток (25 мастеров спорта, 20 кандидатов в мастера), отобранных без учета спортивных результатов в отдельных видах многоборья. Вторая группа — из 36 гимнасток такой же квалификации, имевших наиболее высокие результаты на брусьях разной высоты. Третья группа — из 25 гимнасток — мастеров спорта, отобранных для участия в комплексных исследованиях по теме. Последние предполагали измерение АП, регистрацию биомеханических характеристик в движениях на брусьях, установление связей между тем или другим, а также оценку качества исполнения упражнений в разных циклах данного исследования. Для решения задач, ставившихся в исследовании, использовались методы кинорегистрации, электромиографии, тензометрии, электрогониометрии, антропометрии, математико-статистические

методы. Измерение АП проводилось по унифицированной методике В. В. Бунака.

Один из первых вопросов, представляющих интерес в контексте настоящей работы, — наличие и достоверность связей, существующих между АП спортсменов (в данном случае — гимнасток высших разрядов) и качеством исполнения упражнений (в нашем случае — упражнений на брусьях разной высоты). В табл. 1 приведены данные, показывающие характер такой связи, выявленной у гимнасток разной степени подготовленности. В качестве контрольного упражнения в данном случае использовалась комбинация, представляющая собой упрощенный вариант ранее освоенной испытуемыми обязательной комбинации на брусьях для мастеров спорта. Приведенные данные показывают, что достоверно лучших результатов на брусьях добиваются гимнастки, имеющие минимальный вес и длину тела и конечностей. Напротив, гимнастки с максимальными тотальными АП показывали в пределах экспериментального наблюдения худшие результаты. Характерно также, что гимнастки, ровно выступающие в многоборье, обладают АП, наиболее близкими к АП гимнасток-«брусисток».

АП гимнасток, наиболее существенно влияющие на качество исполнения упражнений, характеризуются разной степенью вариативности. Из числа АП, относящихся к основной, масс-геометрической группе (табл. 2), наиболее вариативен вес тела, что объясняется не только связью этого показателя с другими конституциональными признаками, но и значительной изменчивостью веса у каждого отдельно взятого индивидуума. Характерно, что если у гимна-

Вариативность и взаимосвязь антропометрических показателей гимнасток высокой квалификации

АП масс-геометрической группы

Примечание. Коэффициенты корреляции статистически достоверны с вероятностью ошибки

P

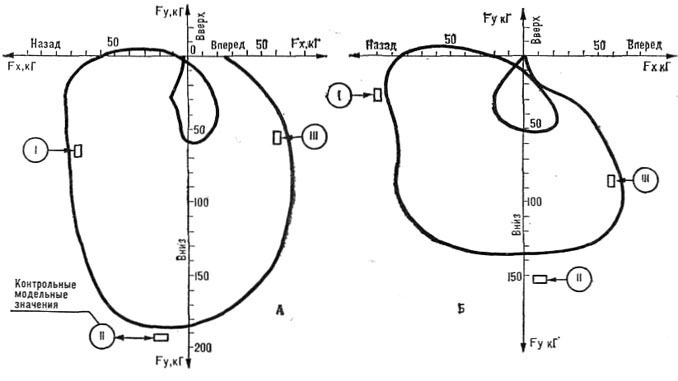

|  Рис. 1. Влияние антропометрических показателей (АП) на биомеханические параметры гимнастического движения. Приводятся выборочные данные, показывающие корреляционную зависимость между АП и углами, определяющими позу тела и его ориентацию в пространстве (на примере оборота назад в стойку на руках, брусья разной высоты) работы, от того, насколько легко или трудно физически справляется гимнастка с задачей поддержания нужного движения. В этой фазе упражнения наибольшие трудности испытывают гимнастки с относительно большими тотальными АП. Чрезвычайно информативен результат, показывающий наличие отрицательной связи между величиной плечевого угла и всеми длиннотными показателями. Это хорошо согласуется с физическим смыслом действий в фазе подъема: гимнастка должна форсированно увеличивать плечевой угол, хотя это действие тем труднее, чем больше рычаги тела. Обучение гимнастическим упражнениям с учетом АП спортсменов. Влияние АП на построение двигательных действий гимнаста мо- жет и должно учитываться в практической работе. Это не только рациональный отбор для занятий гимнастикой детей, обладающих наиболее подходящими морфофункциоиальными показателями, но и применение методов обучения и тренировки, дифференцируемых с учетом реальных АП каждого гимнаста, гимнастки. В связи с этим последним должно быть выделено два основных подхода. Первый из них — наиболее универсальный и надежный — заключается в целенаправленной двигательной, физической подготовке, индивидуализированной с учетом конкретных АП спортсмена. В особенности это относится к гимнастам и гимнасткам с относительно большими тотальными показателями веса и роста тела. В этом случае интенсивное и целенаправленное развитие двигательных качеств гимнаста позволяет решать не только основные, но и сверхзадачи подготовки, в частности нивелировать трудности, вызванные неблагоприятными АП гимнаста. Блестящее подтверждение этому — успех абсолютного чемпиона XXII Олимпийских игр А. Дитятина, АП которого весьма далеки от гимнастического идеала (рост — 177 см, вес — 70 кг). Как уже отмечалось, значение направленной СФП гимнастов может быть выведено и из факторного анализа АП гимнастов, который указывает на высокие факторные значения АП, соответствующих степени сформированности мышечного рельефа спортсменов. Другая возможность улучшения подготовки гимнастов и гимнасток на основе данных об их АП до настоящего времени используется в минимальной степени и по этой причине наиболее интересна. Она связана с качественной, количественной (параметрической) модификацией техники движений. Достаточно хорошо известны примеры варьирования техники некоторых гимнастических упражнений, когда спортсмен имеет возможность выбирать способ исполнения, наиболее соответствующий его двигательным данным. Так, можно показать (Ю. К. Гавердовский, В. П. Спиридонов), что изменение координации действий при исполнении подъема вперед с выкрутом в висе на перекладине позволяет существенно менять и запрос к двигательным качествам исполнителя упражнения: одновременное форсированное выпрямление тела в подъеме требует повышенных силовых качеств и мало доступно гимнастам с относительно большой массой тела и длинными конечностями; применение же последовательного выпрямления тела (с промежуточной «складкой») повышает требования к активной гибкости и подвижности в суставах, но заметно снижает запрос на силовые качества и потому рекомендуется спортсменам с «мягкими» плечами и долихоморфным телосложением. Хорошие результаты дает также грамотное применение так называемой бросковой техники, которая помимо других преимуществ позволяет гимнасту рабо- тать более экономно, с меньшими физическими затратами. Характерно, что бросковая техника в разных ее проявлениях все более широко используется гимнастками на брусьях, позволяя преодолевать затруднения, связанные с дефицитом силовых и скоростно-силовых качеств (в свою очередь зависящих от АП). Однако и не прибегая к качественному изменению технического рисунка движения, можно достигнуть положительных результатов в перестройке двигательного действия, сообразуясь с АП исполнителя движения. Остановимся на этой возможности несколько подробнее, опираясь на результаты собственных исследований. В рамках излагаемого исследования была предпринята попытка оптимизации обучения гимнастическим упражнениям посредством использования индивидуальных моделей движения, полученных на основе изучения АП гимнасток высокой квалификации и роли АП в построении движения. Выше отмечалось, что в исследовании был получен большой массив количественно варьирующих БПД, достоверно зависящих от АП испытуемых. Эта зависимость может быть достаточно полно описана при помощи метода пошаговой множественной регрессии. В данном случае количественная зависимость параметров гимнастического движения от АП гимнасток была передана как простыми уравнениями вида У = а + вХ, так и сложными уравнениями вида У = a + в1X1 + в2X2 . вX, в которых зависимая переменная У есть искомый биомеханический параметр, независимая X — АП гимнастки, а члены а и в — параметры уравнения. По итогам регрессионного анализа была получена совокупность уравнений множественной регрессии (всего более 150 уравнений), позволяющая на количественном уровне определять модельные параметры значительного числа кинематических и динамических характеристик движения. Как показали исследования, кинематические и динамические модели движения могут служить эффективным средством контроля за процессом становления двигательного действия. На рис. 2 даны две динамограммы с наложенными на них индивидуальными модельными значениями, контролирующими важнейшие зоны оборота назад в стойку на руках на брусьях разной высоты (см. также рис. 1). В модель входят контрольные величины, соответствующие максимумам двух значений горизонтальной (назад и вперед) и вертикальной составляющих давления на опору в спаде (I) при движении в висе согнувшись (II) и во время подъема (III). Степень совпадения реальной вектородинамограммы с моделью контролировалась в процессе обучения с помощью специально изготовленного тензометрического устройства с самописцем и контрольного планшета с модельными значениями. |  |

| ||

| Б. С. Савельев, Н. Г. Сучилин, И. П. Ратов | ||