1. Факторы спортивной работоспособности

Физическая работоспособность человека определяется большим числом факторов. Обычно среди ведущих факторов выделяют следующие:

– развитие скоростно-силовых качеств и особенности нервномышечной координации движений;

– биоэнергетические (аэробные и анаэробные) возможности организма;

– техника выполнения упражнений;

– тактика ведения спортивной борьбы;

– психическая подготовка спортсмена (мотивация, волевые качества и т. п.).

Скоростно-силовые качества и биоэнергетические возможности человека относятся к числу факторов потенций (внутренних возможностей). Техника, тактика и психическая подготовка спортсмена объединяются в группу факторов производительности, которые определяют степень реализации факторов потенций в конкретных условиях данного вида спорта. Так, рациональная техника выполнения упражнений позволяет в большей степени эффективно реализовывать скоростно-силовые и энергетические возможности в каждом акте движения или в отдельных элементах упражнения. Совершенная тактика ведения соревновательной борьбы позволяет лучше реализовывать скоростно-силовые и биоэнергетические потенции в ходе спортивного соревнования или в его отдельных эпизодах.

Биохимические факторы скоростно-силовой подготовленности спортсменов

Среди биохимических факторов, определяющих скоростносиловые способности человека, прежде всего следует отметить общее содержание и ферментативные свойства сократительных белков мышц. Величина усилия, развиваемого в сокращающейся мышце, пропорциональна числу поперечных соединений (спаек) между актиновыми и миозиновыми нитями в миофибриллах. Потенциально возможное число этих соединений, а следовательно, и величина максимального усилия зависят от общего содержания актина и длины миозиновых нитей в пределах каждого саркомера, входящего в состав миофибрилл.

Скорость образования и разрыва спаек в миофибриллах скелетных мышц и связанная с этим скорость развития напряжения и сокращения мышцы зависят от АТФ-азной активности миозина, т. е. скорости ферментативного расщепления АТФ под действием миозина, которая сильно различается в мышечных волокнах разного типа: в быстро сокращающихся белых волокнах она более высокая, чем в медленно сокращающихся красных волокнах.

Здесь следует отметить, что определение АТФ-азной активности миозина служит одним из основных биохимических критериев, по которым мышечные волокна находятся в разных соотношениях. Изменения в пропорции быстро и медленно сокращающихся волокон непосредственно сказываются на функциональных свойствах мышцы. Быстро и медленно сокращающиеся волокна входят в состав разных двигательных единиц и различаются по порогу раздражения. При невысоких частотах раздражения в упражнениях умеренной интенсивности в работу вовлекаются в основном медленные двигательные единицы. С ростом интенсивности упражнения, когда частота раздражения больше порога для быстрых двигательных единиц, повышение производительности работы всё значительнее зависит от участия быстро сокращающихся мышечных волокон. Чем больше процент быстро сокращающихся мышечных волокон в общем составе скелетной мышцы, тем выше ее скоростно-силовые характеристики.

Величина АТФ-азной активности в скелетных мышцах человека зависит от значений рН, достигаемых в процессе выполнения работы. Оптимальные значения рН, при которых фиксируется наивысшая АТФ-азная активность, составляет около 6,8; при снижении значений рН ниже 6,4 АТФ-азная активность в работающих мышцах снижается настолько, что они уже не будут способны генерировать максимальную силу и мощность. Поскольку изменения рН при мышечной работе в основном связаны с образованием молочной кислоты в процессе анаэробного гликолиза, то это означает, что при тренировке, направленной на улучшение скоростно-силовых качеств спортсменов, задачи совершенствования собственно скоростно-силовой подготовленности (развития силы и мощности) должны решаться с использованием строго определенных режимов физической нагрузки раздельно от задач повышения устойчивости к локальному мышечному утомлению.

Биоэнергетические факторы спортивной работоспособности

Биоэнергетические возможности спортсменов являются наиболее важным биохимическим фактором, лимитирующим их физическую работоспособность. Невозможно выполнять какую-либо работу, не затратив энергии. Образование энергии при мышечной работе может осуществляться анаэробным и аэробным путем. В зависимости от биохимической природы энергетических процессов принято выделять три обобщенных функциональных свойства организма, оказывающих прямое влияние на величину и характер проявления физической работоспособности:

• алактатную анаэробную способность, связанную с процессами преобразования энергии в АТФ-азной и КрФ-киназной реакциях;

• гликолитическую анаэробную способность, отражающую возможность усиления при работе анаэробного гликолитического процесса, в ходе которого происходит накопление молочной кислоты в организме;

• аэробную способность, связанную с возможностью выполнения работы за счет усиления аэробных процессов в митохондриях клеток при одновременном увеличении доставки и утилизации кислорода в работающих тканях.

Эти функциональные свойства, определяющие физическую работоспособность человека, количественно могут быть охарактеризованы с использованием биохимических критериев трех видов:

– критериев мощности, отражающих скорость освобождения энергии в метаболических процессах;

– критериев емкости, в которых отражаются размеры доступных для использования субстратных фондов или общий объем метаболических изменений в организме, происшедших за время упражнения;

– критериев эффективности, определяющих, в какой степени высвобождаемая в метаболических процессах энергия используется для выполнения специфической мышечной работы.

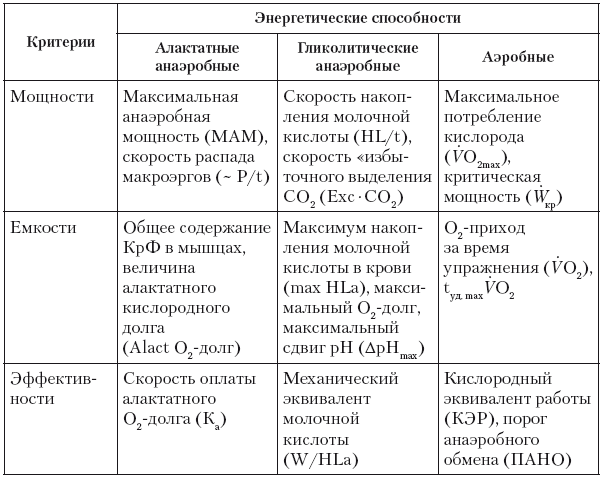

Эти критерии могут быть представлены большим числом разнообразных биохимических показателей, одна часть которых оценивает биохимические изменения в отдельных органах и тканях и потому имеет локальное значение, другая – общеорганизменные свойства и способности. В табл. 8 приведены наиболее важные интегративные показатели, которые чаще всего применяются в качестве оценок мощности, емкости и эффективности биоэнергетических процессов.

Биоэнергетические критерии физической работоспособности спортсменов

Метаболические процессы, определяющие аэробную и анаэробную работоспособность, заметно различаются по значениям параметра мощности. Так, наибольшая скорость энергопродукции, соответствующая максимальной мощности алактатного анаэробного процесса, достигается в упражнениях продолжительностью около 5 с и составляет у высококвалифицированных спортсменов около 3600 Дж/кг-мин. Максимальное усиление энергопродукции в гликолитическом анаэробном процессе приходится на упражнения, предельная длительность которых составляет около 30 с и соответствует 24 Дж/кг · мин. Максимальная мощность аэробного процесса достигается в упражнениях, предельная продолжительность которых составляет 2–7 мин, и равна 1200 Дж/кг· мин (при среднем значении МПК 60 мл/кг-мин). Таким образом, значения максимальной мощности аэробного, гликолитического и алактатного процессов соотносятся как 1: 2: 3.

Максимальная мощность аэробного процесса, достигаемая на 2-3-й минуте работы, может поддерживаться вплоть до 15-30-й минуты, в более длительных упражнениях она постепенно уменьшается. В марафонском беге средний уровень аэробной энергопродукции составляет 80–85 % от значения максимальной аэробной мощности.

Мощность алактатного и гликолитического анаэробных процессов с увеличением предельного времени выполнения упражнения быстро снижается. Это связано с относительно небольшими величинами их энергетической емкости.

Аэробный процесс по своей энергетической емкости во много раз превышает алактатный и гликолитический анаэробные процессы. Субстратные фонды для митохондриального окисления в работающих мышцах включают не только внутримышечные запасы углеводов и жиров, но и глюкозу, жирные кислоты и глицерин крови, запасы гликогена в печени и в неработающих мышцах, а также резервные жиры различных тканей организма. Если оценивать емкость биоэнергетических процессов по продолжительности работы, в течение которой может поддерживаться максимальная скорость энергопродукции в данном процессе, то емкость аэробного процесса окажется в 10 раз больше, чем емкость анаэробного гликолиза, и в 100 раз больше, чем емкость алактатного анаэробного процесса.

Заметные различия отмечаются и в показателях эффективности различных биоэнергетических процессов. Для количественной оценки эффективности преобразования энергии метаболических процессов в механическую работу мышц могут быть использованы два типа показателей:

– отношение общего количества выполненной механической работы к объему происшедших метаболических изменений в организме, т. е. механический эквивалент для единицы использованного субстрата (КрФ, глюкозы, О2) или образованного продукта (АДФ, креатина, молочной кислоты, СО2);

– отношение всей полезно затраченной энергии к общему количеству энергии, выделенной в данном метаболическом процессе, т. е. коэффициент полезного действия (к.п.д.).

Общий к.п.д. при преобразовании энергии метаболических процессов в механическую работу (ЕМ) складывается из двух показателей: а) эффективности преобразования выделенной в ходе метаболических превращений энергии в энергию ресинтезируемых макроэргических фосфорных соединений (АТФ), т. е. эффективности фосфорилирования (ЕФ); б) эффективности преобразования энергии АТФ в механическую работу, т. е. эффективности хемомеханического сопряжения (ЕС):

Эффективность хемомеханического сопряжения в процессах аэробного и анаэробного метаболизма примерно одинакова и составляет около 50 %. В то же время эффективность фосфорилирования наивысшая в алактатном анаэробном процессе – около 80 %, наименьшая – в анаэробном гликолизе, в среднем около 44 %, а в аэробном процессе она составляет около 60 %.

Значения показателей мощности, емкости и эффективности для алактатного, гликолитического и аэробного процессов приведены в табл. 9. Суммированные в ней значения биоэнергетических критериев мощности, емкости и эффективности были получены путем прямых экспериментальных измерений энергопродукции у высококвалифицированных спортсменов. У людей, ведущих умеренно активный образ жизни, эти значения существенно ниже.

Критерии мощности, емкости и эффективности для различных метаболических процессов – источников энергии при мышечной деятельности

Источник

Факторы работоспособности для тренировок

Физическая работоспособность является интегративным показателем функционального состояния и функциональной подготовленности организма спортсменов (Шамардин А.И., 2000). Она является важнейшим условием для развития всех основных физических качеств, основой способности организма к перенесению высоких специфических нагрузок, возможности реализовать функциональные потенциалы к интенсивному протеканию восстановления во всех видах спорта (Артамонов В.Н., 1989; Корженевский А.Н. и др., 1993) и во многом определяет спортивный результат практически на всех основных этапах многолетней тренировки (Шамардин А.И., 2000).

Работоспособность обеспечивается функционированием одних и тех же систем организма, на ее уровень влияют одни и те же факторы, но роль этих систем и факторов различна в зависимости как от спортивной специализации, так и спортивной квалификации (Фомин В.С., 1984; Верхошанский Ю.В., 1985, 1988; Кучкин С.Н., 1999; Медведев Д.В., 2007).

Знание факторной структуры физической работоспособности необходимо для проведения адекватного контроля функционального состояния организма спортсменов различных специализаций, а также оптимального управления тренировочным процессом на этапах многолетней адаптации организма к мышечной деятельности.

В связи с этим выяснение факторов, обусловливающих физическую работоспособность спортсменок фитнес-аэробики на этапах многолетней спортивной подготовки является актуальным.

Цель исследования заключалась в выявлении основных категорий факторов, определяющих уровень физической работоспособности спортсменок фитнес-аэробики, находящихся на разных этапах многолетней адаптации к специфической мышечной деятельности.

Для достижения поставленной цели в работе требовалось решить следующие задачи:

1. Установить значение различных категорий физиологических факторов в обеспечении физической работоспособности у спортсменок специализации фитнес-аэробика на начальном этапе спортивной подготовки.

2. Выяснить роль физиологических факторов в обеспечении физической работоспособности спортсменок специализации фитнес-аэробика на этапе спортивного совершенствования.

3. Выявить ведущие факторы, определяющие физическую работоспособность спортсменок фитнес-аэробики в ходе систематических тренировок на заключительном этапе подготовки.

Организация и методы исследования

Исследование было организовано с участием спортсменок фитнес-аэробики 3-х возрастных категорий: 10–11 лет (n = 11); 14–16 лет (n = 24); 17–21 год (n = 14) в период учебно-тренировочных сборов.

Регистрация параметров кардиореспираторной системы осуществлялась методами торакальной тетраполярной реографии и спирографии посредством диагностического комплекса «КМ-АР-01 Диамант», а также кардиомонитора «Polar». Уровень физической работоспособности определялся в тесте PWC170 . Для регистрации показателей сенсомоторных систем спортсменок использовалось программное обеспечение «ЭДК» (экспериментально-диагностический комплекс) v.2.0.1 (www.eds.pu.ru), предназначенное для реализации психологических исследований и разработанное на базе факультета психологии СПбГУ. Методами математической статистики осуществлялась обработка данных с вычислением коэффициента корреляции (r) физической работоспособности и параметров физиологических систем, характеризующих категории факторов мощности, мобилизации, экономизации и устойчивости, обусловливающих функциональную подготовленность спортсменок.

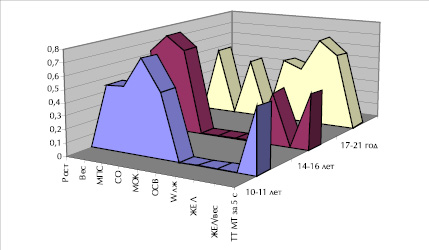

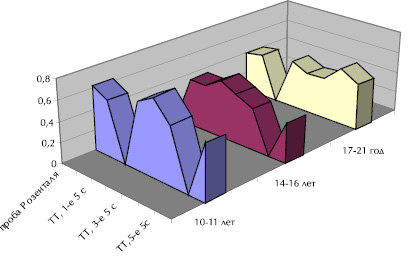

В результате проведенного исследования выяснилось, что на разных этапах спортивной подготовки уровень физической работоспособности определяется совокупностью различных показателей функциональной мощности физиологических систем организма (рис. 1).

Так на этапе начальной подготовки физическая работоспособность обусловлена произвольной силой скелетной мускулатуры, силой нервной системы и производительностью кровообращения. Определяющими физическую работоспособность на этапе спортивного совершенствования являются показатели физического развития спортсменок и силы нервных процессов в центральной нервной системе. Высокий уровень физической работоспособности на этапе спортивного мастерства обеспечивается нагнетающей функцией сердца и развитием легочного аппарата.

Рис. 1. Динамика взаимосвязи различных показателей функциональной мощности с физической работоспособностью у спортсменок фитнес-аэробики на разных этапах многолетней адаптации

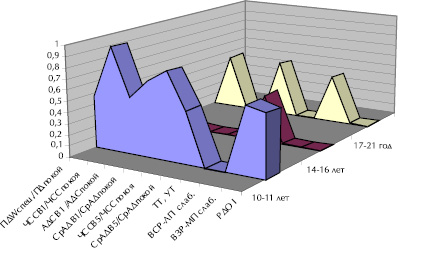

Корреляционный анализ степени взаимосвязи величины физической работоспособности с показателями, характеризующими функциональную мобилизацию на этапе начальной подготовки у фитнес-аэробисток показал, что уровень физической работоспособности имеет сильную статистическую взаимосвязь с показателями мобилизации восстановительных процессов системы кровообращения, в частности со степенью возвращения к уровню оперантного покоя после физической нагрузки частоты сердечных сокращений и среднего гемодинамического давления (r = 0,945; r = 0,688 соответственно), (рис. 2).

Рис. 2. Динамика взаимосвязи различных показателей функциональной мобилизации с физической работоспособностью у спортсменок фитнес-аэробики на разных этапах многолетней адаптации

При этом прослеживается взаимосвязь значений показателя PWC170 с состоянием сосудистого компонента системы кровообращения в процессе выполнения нагрузки, поскольку выявлена средней силы взаимосвязь с мобилизацией пульсового давления (r = 0,475), а также с быстротой и точностью реакции.

На этапе спортивного совершенствования выявлено, что из всего комплекса показателей, характеризующих мобилизационные способности, среднюю статистическую связь имеет лабильность нервной системы и привычный ритм эфферентной импульсации мотонейронов.

Физическая работоспособность спортсменок на заключительном этапе подготовки имеет среднюю статистическую взаимосвязь с мобилизацией восстановления ЧСС после физической нагрузки и скоростью передачи информации через синапсы.

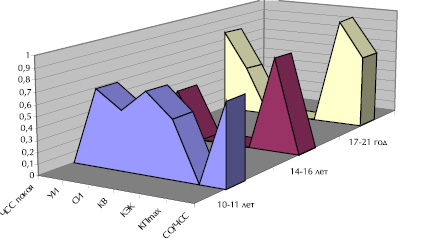

Анализ степени взаимосвязи величины физической работоспособности с показателями категории факторов функциональной экономизации показал, наличие на начальном этапе подготовки средней взаимосвязи физической работоспособности с ударным и сердечным индексом, коэффициентом экономичности кровообращения, а также сильной связи с коэффициентом выносливости (r = 0,708) и коэффициентом соотношения объемно-временных параметров кровообращения (r = 0,713). На этапе спортивного совершенствования появляется сильная взаимосвязь работоспособности с величиной кислородного пульса при нагрузке. К заключительному этапу усиливается связь с кислородным пульсом, частотой сердечных сокращений в покое и остается средняя взаимосвязь с ударным индексом и соотношением систолического объёма и ЧСС (рис. 3).

Рис. 3. Динамика взаимосвязи различных показателей функциональной экономизации с физической работоспособностью у спортсменок фитнес-аэробики на разных этапах многолетней адаптации

Изучение показателей функциональной устойчивости показало, что на начальном этапе физическая работоспособность спортсменок фитнес-аэробики тесно связана с устойчивостью моторных нервных центров к повышенной афферентной импульсации от проприорецепторов мышц и поддержанием высокого ритма эфферентной импульсации мотонейронов на протяжении времени более 30-ти секунд. К этапу спортивного совершенствования по мере повышения лабильности и способности нервных центров усваивать высокий ритм импульсации сила статистических связей работоспособности с устойчивостью нервно-мышечного аппарата снижается до уровня средней и сохраняется на таком уровне в течение всей дальнейшей спортивной подготовки.

Кроме того, физическая работоспособность на начальном этапе имеет статистически высокую взаимосвязь с устойчивостью к утомлению дыхательной мускулатуры, которая прослеживается и на заключительном этапе спортивной подготовки (рис. 4).

Рис. 4. Динамика взаимосвязи различных показателей функциональной устойчивости с физической работоспособностью у спортсменок фитнес-аэробики на разных этапах многолетней адаптации

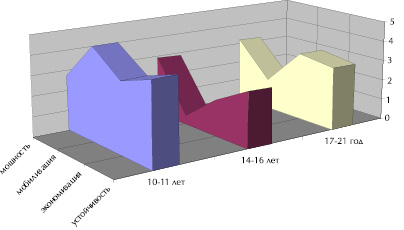

Как показали результаты исследования, адаптационные изменения в организме в процессе спортивной тренировки, приводят к закономерному повышению с увеличением возраста и квалификации спортсменок уровня их физической работоспособности, выступающей интегративным показателем функционального состояния организма, что обеспечивается комплексным дифференцированным развитием всех компонентов функциональной подготовленности организма и наращиванием его функциональных резервов. При этом роль различных факторов в обеспечении физической работоспособности существенно различается на этапах многолетней адаптации к мышечной деятельности (рис. 5).

Рис. 5. Динамика взаимосвязи различных категорий факторов по коэффициенту корреляции с физической работоспособностью у спортсменок фитнес-аэробики на разных этапах многолетней адаптации (сумма коэффициентов корреляции факторов по этапам подготовки)

Так на этапе начальной подготовки физическая работоспособность в фитнес-аэробике в основном определяется высоким уровнем факторов, образующих категорию функциональной мобилизации физиологических систем организма. В тоже время присутствует влияние функциональной устойчивости и мощности на работоспособность в процессе начальной спортивной подготовки.

На промежуточном этапе (спортивного совершенствования или углубленной специализации) факторы функциональной мощности достигают наибольшего значения в обеспечение высокого уровня физической работоспособности спортсменок наряду с факторами категории «устойчивости» и «экономичности».

На заключительном этапе многолетней подготовки (высшего спортивного мастерства) ведущее значение имеют факторы «экономичности» и «устойчивости» при сохранении уровня значимости факторов функциональной мощности.

Источник