- Тренировка рентгеновской трубки

- Тренировка рентгеновской трубки.

- Алгоритм.

- Как выбрать рентгеновский аппарат

- Как выбрать рентгеновский аппарат

- Как работают рентгеновские трубки

- Как работают трубки аппаратов постоянного потенциала

- Как работают трубки полупериодных аппаратов

- Как работают трубки импульсных аппаратов

- Тренировка трубки

- Геометрия излучения

- Диапазоны регулировки напряжения и тока

- Аппараты постоянного потенциала

- Полупериодные аппараты

- Импульсные аппараты

- Максимальная просвечиваемая толщина

- Сравнение снимков

- Производительность контроля

- Размер фокусного пятна

- Системы охлаждения

- Время непрерывной работы

- Аппараты постоянного потенциала

- Полупериодные аппараты

- Импульсные аппараты

- Изолирующая среда

- Температура эксплуатации

- Масса и габариты аппаратов

- Сколько потребляют рентгеновские аппараты

- Аппараты постоянного потенциала

- Полупериодные аппараты

- Импульсные аппараты

- Стоимость

Тренировка рентгеновской трубки

Тренировка рентгеновской трубки проводится с целью сохранения или восстановления её электрической прочности. Работоспособность трубки обусловлена, в первую очередь, сохранением глубокого вакуума в колбе, и если это условие нарушается, то такая трубка бракуется, либо подвергается «лечебной» тренировке. Кроме этого необходимо регулярно проводить профилактические тренировки для продления её срока службы, сокращение которого зависит от нескольких причин.

Одной из таких причин является выработка ресурса — естественный износ.

- Со временем места пайки деталей и уплотнения сочленений стекла с металлом претерпевают усталостные нагрузки и начинают фильтровать воздух, снижая вакуум.

- Горячая спираль накала испаряет со своей поверхности вольфрам, снижая диэлектрические свойства вакуума.

- За время длительного хранения, из микроскопических пор металла анода выделяется в колбу некоторое количество газов.

- При бомбардировке пучком электронов вольфрамовой мишени анода, она разогревается до большой температуры, при этом на её поверхности могут образовываться микротрещины, усиливающие нагрев и испарение металла.

- Все эти факторы отрицательно влияют на «качество» вакуума в колбе трубки и способствуют напылению металла на её диэлектрические детали, что может вызвать электрический пробой и разрушение прибора.

Чтобы определить состояние рентгеновской трубки, её устанавливают в аппарат, отключают цепь накала и подают высокое напряжение. В исправной трубке не возникает искрение или свечение в колбе, а стрелка миллиамперметра, которым контролируют анодный ток, ведёт себя «спокойно». Трубка, в которой возникают коронные или дуговые разряды между электродами, появляется красно-фиолетовое свечение, а стрелка прибора «зашкаливает» за максимум, тренировке не подлежит, а выбраковывается.

Если, при включении высокого напряжения, в трубке изредка появляется слабое зеленовато-голубоватые свечение, между электродами проскакивают отдельные искры, а стрелка миллиамперметра слегка подёргивается, то такую трубку следует тренировать.

Рентгеновские трубки с неустойчивым вакуумом тренируют при включённой цепи накала путём кратковременной подачи анодного напряжения по типовой программе. Программа предусматривает постепенное доведение всех параметров трубки до рабочих методом ступенчатого повышения напряжения, начиная с минимального. Такая тренировка занимает много времени, и может длиться весь рабочий день.

Профилактические тренировки проводятся по сокращённой программе, при перерывах в работе аппарата более 8 часов и сводятся к приведению всех элементов трубки в рабочий температурный режим. Методики проведения тренировок указываются в сопроводительных документах, прилагаемых к рентгеновским трубкам.

Источник

Тренировка рентгеновской трубки.

(осуществляют в 2-х вариантах.)

При установке нового рентгеновского аппарата.

При модернизации либо длительном отсутствии работы на рентгеновском аппарате.

Алгоритм.

Шторки диафрагмы полностью закрыты.

Тренировку начинают с включения минимальных значений высокого напряжения (40 кВ) и силы анодного тока (мА), время 1- минута.

Перерыв 5 минут.

Совместно работают дозиметристы, измеряют дозу на рабочем месте и в смежных помещениях.

Повторное включение с постепенным увеличением показателей ( 100кВ, 4мА, 10 минут).

Дать отдохнуть аппарату.

Дозиметристы снова выполняют замеры.

Максимальный показатель 150 кВ, затем возвращаются обратно.

Дозиметристы дают заключение, что аппарат пригоден к работе.

Основные функциональные блоки рентгеновского аппарата.

Устройство формирования луча.

Отвечает за создание высокого напряжения. Обеспечивает рентгеновскую трубку напряжением необходимым для генерации рентгеновского излучения.

Зона высокого напряжения.

Расстояние между генератором и стойкой – наиболее опасно.

( пол в помещении обязательно сухой – уборка в конце рабочего дня.)

Для питания генератора используют сети с заземлением:

Мамографы, дентельные аппараты, передвижные рентгеновские системы, ретгено- хирургические устройства.

Все стационарные рентгено-диагностические аппараты.

Генератор имеет 4 отсека.

Преобразует поступающий на вход из питающей сети переменный ток в постоянный.

Постоянный электрический ток с помощью высокочастотного осциллятора преобразуется в высокочастотный переменный.

Содержит несколько видов трансформаторов:

Обеспечивает поддержку высокого напряжения в течение всей экспозиции.

Если во время исследования будет 70 кВ, то значение, которое выбирают во время исследования носит название – коэффициент трансформации.

Преобразует переменный ток в высокое и постоянное напряжение.

Высокое постоянное напряжение поступает на рентгеновскую трубку – катод.

Обеспечивает управление рентгеновским аппаратом.

Позволяет задавать параметры экспозиции.

Позволяет включать излучение.

Устройство формирование луча.

Находятся под рентгеновской трубкой.

Создают пучок расходящихся рентгеновских лучей, облучающих заданную область исследования.

Формирование рентгеновского изображения.

Диафрагмирование рентгеновского пучка.

Рентгеновские лучи распространяются из рентгеновской трубки (веерообразно) в разные стороны.

При выходе из окна кожуха трубки пучок лучей при удалении от него расширяется. При этом они не могут изменить диапазон облучения, и тело человека облучается полностью.

С увеличением расстояния – площадь облучения увеличивается.

Стандарт исследования – от 70 до 110 см.

Среднее значение – 130 см.

Максимум – 150 см.

Пучок расширяется и захватывает все тело пациента.

Исследование легких у взрослых, весь позвоночный ствол.

Грудопоясничный отдел подростка – 150 см.

С увеличением расстояния трубка-кассета, четкость изображения снижается. ( — прицельный снимок )

Величина рентгеновского луча постоянна.

При исследовании органов меньших размеров дополнительные участки получают лучевую нагрузку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Как выбрать рентгеновский аппарат

Как выбрать рентгеновский аппарат

Рентгеновский аппарат — это один из видов источников ионизирующего излучения, используемых в радиографическом контроле. Неправильный выбор аппарата в лучшем случае увеличит времязатраты, а в худшем — не позволит провести контроль. Определим ключевые параметры, на которые нужно смотреть при покупке рентгеновского аппарата.

По характеру излучения, который определяется подаваемым на трубку напряжением, портативные рентгеновские аппараты делятся на аппараты постоянного напряжения, полупериодные и импульсные. По большей части аппараты состоят из пульта управления, источника напряжения и блока излучения.

Нормативно-техническая документация не предписывает где и какой тип аппарата использовать. Обычно в нормативных документах упоминаются две группы: рентгеновские аппараты и гамма-дефектоскопы. Для каждой группы указываются условия эксплуатации. Иногда даются дополнительные комментарии. К примеру, что с данным объектом контроля можно использовать аппарат постоянного потенциала.

технический специалист

Как работают рентгеновские трубки

Рентгеновская трубка — источник ионизирующего излучения в аппарате. Трубка представляет собой стеклянную или металлокерамическую колбу. Внутри неё находится вакуум. Он не допускает протекания тока между катодом и анодом. Если бы внутри колбы находилась среда, то при достаточно низком напряжении мог бы возникнуть пробой.

Принцип действия рентгеновских трубок основан на явлении эмиссии электронов в вакууме. В рентгеновских трубках постоянного тока используется явление термоэлектронной эмиссии, в импульсных трубках — взрывная электронная эмиссия.

Как работают трубки аппаратов постоянного потенциала

Схема работы трубки с наклонной мишенью и направленным излучением

В аппаратах постоянного потенциала используются трубки, в которых с одной стороны находится нить накаливания, а с другой — вольфрамовая мишень. Мишень может быть выполнена в виде наклонной пластины или конуса.

При прохождение тока через нить накаливания, вокруг неё образуется облако электронов. Иначе это явление называют термоэлектронной эмиссией. Под действием напряжения между нитью и мишенью электроны ускоряются и ударяются о мишень. При торможении электронов возникает рентгеновское излучение.

1,2 БПК 21-200

для аппаратов SITE-X

Как работают трубки полупериодных аппаратов

Схема работы трубки с конусообразной мишенью и панорамным излучением

Полупериодные аппараты, как и аппараты постоянного потенциала, поставляются со стеклянными и металлокерамическими трубками. Однако полупериодные аппараты используют более простую схему преобразования напряжения в сравнении с аппаратами постоянного потенциала.

Принципиально трубки в полупериодных рентгеновских аппаратах схожи с трубками аппаратов постоянного потенциала. У них также есть нить накаливания и вольфрамовая мишень.

Как работают трубки импульсных аппаратов

Схема работы трубки с конусообразной мишенью

Импульсные аппараты поставляются только со стеклянными трубками. С одной стороны находится лезвийный катод, а с другой — анод в виде иголки. Под действием короткого импульса высокого напряжения край вольфрамового катода взрывается. При этом образуется облако плазмы, которая является источником электронов.

Дальнейший процесс ускорения электронов и формирования излучения протекает так же, как у полупериодных аппаратов и аппаратов постоянного потенциала.

ИМА5-320

Тренировка трубки

Есть два типа тренировки: автоматическая и ручная. Тренировка проводится для достижения нужных рабочих значений и обеспечения срока службы трубки. Обычно она проводится в начале смены: взяли со склада — провели тренировку и пошли светить. Внештатно тренировку делают при перегревании и переохлаждении аппарата, или при возникновении других ошибок.

Почти у всех аппаратов постоянного потенциала есть встроенная программа тренировки трубки. В ней заранее записано при каких параметрах, какую экспозицию и сколько времени проводить. Это быстрее, и не требует участия дефектоскописта.

У всех полупериодных аппаратов также есть встроенная программа тренировки трубки.

У импульсных аппаратов нет функции автоматической тренировки трубки. Перед началом работы дефектоскопистам придётся провести несколько просветов с постепенным увеличением длительности экспозиции.

Геометрия излучения

По типу расположения окна излучения аппараты делятся на две группы: с торцовым и боковым выходом. Аппараты с боковым расположением окна излучения могут иметь направленную или панорамную геометрию излучения. Типичные телесные углы — 40×60° и 40×360°. Аппараты с торцевым расположением окна излучения имеют панорамную и направленную геометрию излучения. Типичный телесный угол излучения составляет 150°.

Аппараты постоянного потенциала, в основном, сконструированы с боковым выходом излучения. Но есть и с торцевым, к примеру РПД-250 ИС «Игла» или «Март-200».

Полупериодные аппараты выпускаются только с боковым выходом излучения. Они могут иметь или направленную или панорамную геометрию излучения.

Импульсные аппараты выпускаются только с торцевым выходом излучения. Аппараты с торцевым выходом излучения можно использовать для панорамного и направленного просвечивания.

Рентгеновский аппарат «Арион-600»

с торцевым выходом излучения

Диапазоны регулировки напряжения и тока

Аппараты выпускаются с разными диапазонами рабочих напряжений. Чем больше установленное напряжение, тем большую толщину может просветить аппарат. При этом большое напряжение не подойдёт для контроля тонких объектов. При таком сочетании не будет контраста между дефектной областью и бездефектной — снимок будет иметь одинаковую плотность почернения. Чтобы избежать такой ситуации, в ГОСТ 20426-82 указаны максимальные значения напряжения для определённых радиационных толщин.

Аппараты постоянного потенциала

Аппараты постоянного потенциала позволяют устанавливать напряжение от 5 до 300 кВ и ток от 0,1 до 12 мА. Благодаря этому можно задать оптимальный режим экспозиции. Так, чтобы получить более контрастное изображение можно уменьшить напряжение и увеличить ток. А для того, чтобы увеличить скорость получения снимка достаточно уменьшить ток и увеличить напряжение.

В аппаратах постоянного потенциала нельзя одновременно выставить максимальное напряжение и максимальный ток. Это ограничение вводится производителем из-за того, что система охлаждения может отводить ограниченное количество тепла. Минимальная мощность у аппарата «Март-250» — 200 Вт, максимальная у Yxlon PXS EVO 225D/1200 — 1 200 Вт.

Питание рентгеновской трубки осуществляется почти постоянным напряжением. Пульсация напряжения составляет несколько процентов. Чтобы выйти на рабочий режим трубке требуется несколько секунд.

Схема работы напряжения на трубке аппарата постоянного потенциала

Полупериодные аппараты

Полупериодные аппараты позволяют устанавливать напряжение от 30 до 360 кВ и ток от 1 до 8 мА. Благодаря этому можно задать оптимальный режим экспозиции. Так, чтобы получить более контрастное изображение можно уменьшить напряжение и увеличить ток. А для того, чтобы увеличить скорость получения снимка достаточно уменьшить ток и увеличить напряжение.

В полупериодных аппаратах можно одновременно выставить максимальное напряжение и максимальный ток. В перерывах между импульсами происходит охлаждение анода.

Питание рентгеновской трубки осуществляется импульсным напряжением с большой длительностью импульса. Форма импульсов приближена к прямоугольной с длительностью фронтов 25%. На фронтах напряжение ниже максимального, в перерывах между импульсами нет излучения, что снижает общую эффективность.

Схема работы напряжения на трубке полупериодного аппарата

Импульсные аппараты

Аппараты импульсного действия не позволяют регулировать ток и напряжение. Но позволяют регулировать время экспозиции или число импульсов. К примеру, на аппаратах «Арина» стоит таймер, на котором выставляется время экспозиции. У аппаратов XRS экспозиция задаётся количеством импульсов.

Из-за того, что мы регулируем только время экспозиции или количество импульсов, мы не можем повлиять на качество изображения за счёт регулировки напряжения, как в случае с другими типами аппаратов.

Напряжение на трубку подается кратковременными импульсами с частотой несколько герц. Длительность импульса составляет порядка 20 нс. Условно форму импульса можно считать треугольной.

Схема работы напряжения на трубке импульсного аппарата

110 мм

Максимальная просвечиваемая толщина заявлена у портативного аппарата «Арион-600»

Максимальная просвечиваемая толщина

Некоторые производители указывают параметр «максимальная просвечиваемая толщина». При этом должно быть указано, при каких условиях были получены эти значения: материал объекта, фокусное расстояние, тип плёнки, оптическая плотность почернения, тип усиливающих экранов и время экспозиции. Зная эти параметры можно корректно сравнивать значения, приведённые для аппаратов разных производителей.

Для расчёта максимальной просвечиваемой толщины обычно используют плёнку типа AGFA D7 и свинцовые экраны 0,027 мм. Но мы зафиксируем другие условия:

- Напряжение — 140 кВ.

- Ток — 2,5 мА.

- Длительность кадра — 0,2 с.

- Усреднение — 15 кадров.

При таких параметрах максимальная просвечиваемая толщина у аппаратов постоянного потенциала и полупериодных аппаратов — 85 мм. А у импульсных аппаратов — 55 мм.

Сравнение снимков

Аппараты постоянного потенциала обладают преимуществом в сравнении с аппаратами импульсного действия. Во-первых, аппараты постоянного потенциала можно поставить на большее расстояние от объекта контроля, уменьшая тем самым нерезкость изображения на снимке. Во-вторых, можно использовать меньшее напряжение и больший ток. В этом случае снимки получаются более контрастными.

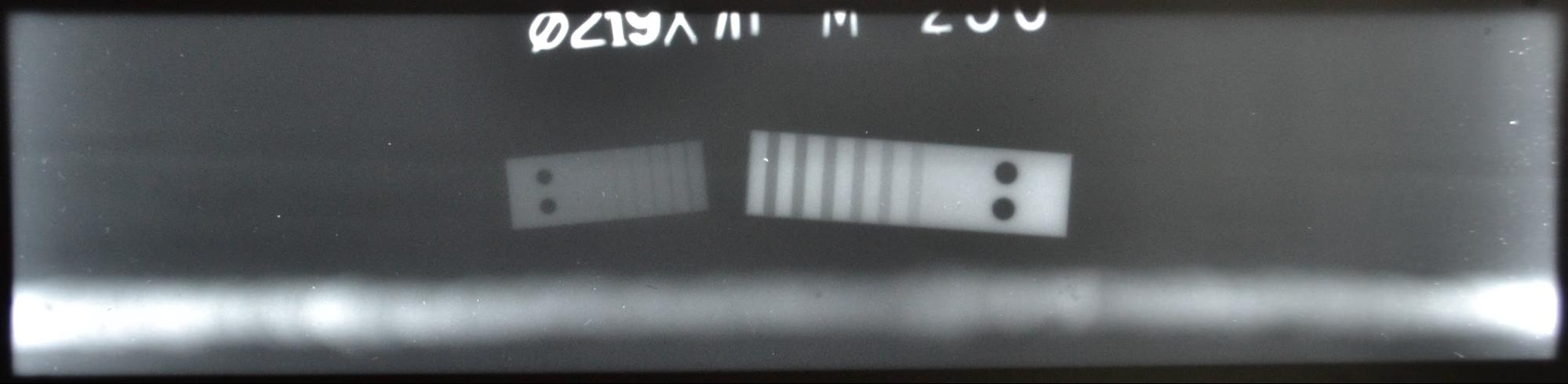

Сравним снимки одного участка трубы диаметром 219 мм и толщиной 7,1 мм. Снимки получены с помощью аппарата постоянного потенциала «Март-250» и импульсного аппарата «Арина-7». Аппараты были установлены вплотную к объекту контроля. Экспозиция проводилась через 2 стенки на плёнку F8 с экранами RCF.

Напряжение на аноде «Арины-7» составляет 250 кВ и оно не регулируется. У «Марта-250» максимальное напряжение — 250 кВ, но при экспозиции было установлено напряжение 130 кВ.

Чувствительность контроля на обоих снимках удовлетворяет требованиям ГОСТ 7512-82. Минимальный размер наблюдаемой канавки на эталоне чувствительности — 0,1 мм. Оптическая плотность в зоне сварного шва у обоих снимков — 2,5 Б. При этом плотность почернения в околошовной зоне у снимка с аппаратом «Март» составляет 3,8 Б, а у «Арины» — 3,3 Б. Соответственно у снимка «Марта» более контрастное изображение, за счёт чего очертания отдельного дефекта выражены сильнее, чем у «Арины».

Импульсные аппараты зачастую используются с высокочувствительной плёнкой и флуоресцентными усиливающими экранами на малом расстоянии. Такое сочетание обусловлено низкой дозой излучения. В результате, за счёт большой собственной нерезкости экранов и плёнки, а также большой геометрической нерезкости страдает качество получаемого изображения.

Чем больше напряжение на аноде, тем выше собственная нерезкость усиливающих экранов. При этом у флюоресцентных и флюорометаллических экранов этот эффект проявится сильнее, чем у свинцовых. Поэтому высокоэнергетичная составляющая излучения импульсных аппаратов сильно увеличивает общую нерезкость снимка.

Качество снимков полупериодных аппаратов сопоставимо со снимками аппаратов постоянного потенциала.

Производительность контроля

Аппараты постоянного потенциала — самые высокопроизводительные среди портативных аппаратов. Исходя из номограмм для различных аппаратов, аппараты постоянного потенциала позволяют получить изображение быстрее при одинаковых условиях контроля.

Сравним производительность трёх разных типов аппаратов на номограммах экспозиции. Возьмём аппарат постоянного потенциала Eresco 65 MF4, полупериодный аппарат SITE-X D3006 и импульсный аппарат «Памир-300». Обозначим общие условия контроля.

- Объект — стальной лист.

- Толщина — 40 мм.

- Фокусное расстояние — 700 мм.

- Тип плёнки — D7.

- Оптическая плотность почернения снимка D=2.

Как рассчитать время экспозиции

- Выберите нужную толщину на нижней шкале.

- Прочертите вверх прямую до пересечения с кривой нужного напряжения.

- Проведите влево прямую до шкалы экспозиций.

- Полученные значения разделите на ток при данном напряжении и получите время экспозиции в минутах.

Номограмма рентгеновского аппарата Eresco 65 MF4

Номограмма рентгеновского аппарата SITE-X D3006

Номограмма рентгеновского аппарата «Памир-300»

Аппарат постоянного потенциала Eresco 65 MF4 получит снимок за 1 минуту 15 секунд. Полупериодный аппарат SITE-X D3006 справится за 2 минуты 10 секунд. А импульсный аппарат «Памир-300» — за 2 часа.

Излучение полупериодных аппаратов не непрерывное, а импульсное, поэтому при одинаковых значениях тока и напряжения производительность будет уступать аппаратам постоянного потенциала. Время получения изображения у полупериодных аппаратов выше примерно на 50% в сравнении с аппаратами постоянного потенциала.

Импульсные аппараты — самые низкопроизводительные среди портативных аппаратов. Исходя из номограмм для различных аппаратов, можно заметить, что импульсные аппараты позволяют получить изображение медленнее всех.

Размер фокусного пятна

Фокусное пятно — область на аноде рентгеновской трубки, откуда исходит рентгеновское излучение. При выборе аппарата важно учитывать по какому стандарту указан размер фокусного пятна. ГОСТ и EN — два основных стандарта.

Всего есть три нормативных документа:

- ГОСТ 22091.9-86. Первостепенный стандарт для России.

- EN 12543 — промышленный стандарт. Значения полученные по этой методике близки к значениям, полученным по ГОСТ.

- IEC 336 — медицинский стандарт. Значения полученные по этой методике также близки к значениям, полученным по ГОСТ

У большинства аппаратов размер фокусного пятна — 2-3 мм. Но есть аппараты постоянного потенциала у которых фокусное пятно составляет 0,4 мм. Для некоторых задач важно иметь маленькое фокусное пятно. К примеру, когда предъявляются повышенные требования по контролю объектов в атомной или аэрокосмической промышленности. Также оно поможет при поиске мельчайших трещин в объектах искусства, когда нужна минимальная нерезкость изображения.

Для задач с повышенными требованиями нерезкости полупериодные аппараты не подойдут.

У импульсных аппаратов отсутствуют малофокусные модели.

У панорамных аппаратов указывают два значения фокусного пятна: один — общий размер, второй — эффективный размер.

С понятием фокусного пятна неразрывно связано понятие геометрическая нерезкость изображения. Чем больше фокусное пятно, тем больше геометрическая нерезкость. Её величина также зависит от расстояний «источник-объект» и «объект-плёнка».

2– 3 мм

Стандартный размер фокусного пятна

среди всех типов аппаратов

Eresco 42 MF4. За защитной решёткой

виден вентилятор

питается от моноблока

через контактную пробку

Системы охлаждения

Поскольку КПД у рентгеновских трубок не более 10%, основная мощность рассеивается на аноде в виде тепла. Для его отвода применяются различные схемы охлаждения. Обычно их выделяют три:

- Пассивное воздушное охлаждение. Предполагает снижение температуры за счёт естественной конвекции воздуха. При этом передача тепла от трубки к корпусу осуществляется за счёт изолирующей среды, которой наполнен аппарат.

- Принудительное воздушное охлаждение. Подразумевает наличие радиатора с вентилятором, которые охлаждают аппарат. Тепло от трубки к радиатору также передаётся при помощи изолирующей среды.

- Принудительное водяное. Внутри аппарата есть трубки, по которым циркулирует вода. Это незамкнутая система, которая требует внешнего насоса, который будет перекачивать и охлаждать воду. Такая система подразумевает малую подвижность аппарата. Принудительное водяное охлаждение используется только на аппаратах постоянного потенциала.

Также можно условно выделить четвёртую группу. Некоторые производители выпускают приспособления под названием «устройства автономного охлаждения». По сути это внешние вентиляторы, которые призваны сократить время охлаждения моноблоков при работе в жарком климате.

Аппараты постоянного потенциала и полупериодные аппараты, в основном, оснащены системой принудительного воздушного охлаждения. Она позволяет увеличить время непрерывной работы до 1 часа и предохраняет аппараты от перегрева.

Импульсные аппараты не оснащены системами принудительного воздушного и водяного охлаждения, поэтому при их использовании необходимо делать длительные перерывы.

Время непрерывной работы

Аппараты постоянного потенциала

Время непрерывной работы зависит от типа аппарата, изолирующей среды, системы охлаждения и температуры окружающей среды. Так, зарубежные аппараты могут работать от 5 минут до 1 часа. В аппаратах российского производства время непрерывной работы может достигать 15 минут. После этого потребуется охлаждение.

Аппаратам требуется перерыв в работе. К примеру, если аппарат РПД-250 С проработал 15 минут, столько же времени он должен отдохнуть. Или больше. Если не давать аппарату отдыха, то при следующей экспозиции аппарат перегреется, сработает блокировка и аппарат выключится, а экспозиция будет испорчена.

Полупериодные аппараты

Некоторые полупериодные аппараты ограничивают по времени работы. Так обстоят дела с китайскими аппаратами XXG и Raycraft. Они ограничены пятиминутным циклом работы. После этого придётся столько же времени отдыхать. К примеру, если необходимо задать время экспозиции в 6 минут, то процесс контроля займёт 11 минут: 5 минут на просвет, 5 минут на отдых и минута на «досвечивание».

Импульсные аппараты

Рекомендуемое время работы импульсных аппаратов — 1,5 минуты с перерывами на отдых. Отдых должен длиться порядка 4,5 минут. Более продолжительное время работы резко сокращает общий ресурс работы аппарата. Слишком длительная непрерывная экспозиция может полностью вывести аппарат из строя.

Изолирующая среда

По типу изолирующей среды аппараты делятся на два типа: маслонаполненные и газонаполненные. Большинство аппаратов с металлокерамическими трубками выпускается по газовой технологии, со стеклянными трубками — по масляной.

У каждого типа изолирующей среды есть свои особенности.

Элегаз

Элегаз в аппарате находится под давлением. Он может вытечь при значительных механических повреждениях, либо при естественном старении резиновых уплотнителей. Кроме того, при низких температурах — от -20 °С и ниже — элегаз начинает конденсироваться. Из плюсов можно выделить меньший вес в сравнении с маслонаполненными аппаратами.

Высоковольтное масло

Масло — хороший проводник, который отводит тепло. Оно позволяет поднять больший ток рентгеновской трубки. Из минусов можно отметить то, что аппараты с маслом тяжелее аппаратов с элегазом.

Большинство полупериодных аппаратов идут с элегазом. Но есть и маслонаполненные аппараты, к примеру, серия РАП.

Большинство импульсных аппаратов маслонаполненные, за исключением аппаратов «Арион».

Температура эксплуатации

В российских условиях важным параметром является минимальная рабочая температура, ввиду регулярных холодов. Некоторые аппараты позволяют работать при температурах до -45 °С. В основном это маслонаполненные аппараты российского производства. Среди них можно выделить аппараты серий РПД и СБК.

Работать с аппаратом не предназначенным для более низких температур можно. Но для этого требуется хранить аппарат в тёплом помещении и после максимально быстро вводить его в работу, не давая ему остыть.

Температура окружающей среды может повлиять на изолирующую среду. Так, в газонаполненных аппаратах, из-за низкой температуры, может упасть давление элегаза и сработает блокировка. В маслонаполненных аппаратах масло может загустеть и не сможет отводить тепло от трубки, из-за чего она быстро перегреется.

– 45 °С

Максимально низкая температура для работы рентгеновских аппаратов

Масса и габариты аппаратов

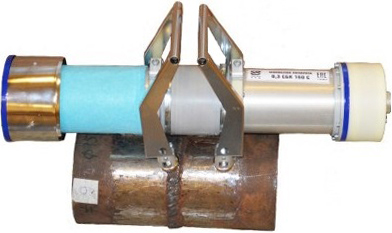

Доставка аппарата постоянного потенциала РПД-250 С к участку контроля

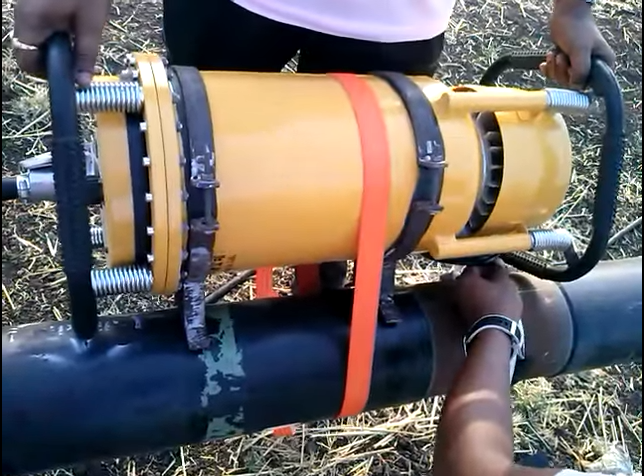

Два дефектоскописта измеряют фокусное расстояние для полупериодного аппарата XXG

Аппараты постоянного потенциала отличаются большой массой. Так, один блок излучения может весить до 41 кг. При этом есть исключения: аппараты серии СБК и «Март» весят до 10 кг. Но ввиду малых габаритов они ограничены по мощности.

У полупериодных аппаратов тот же недостаток — большая масса. Так, один блок излучения аппарата SITE-X 3605 весит 46 кг. В среднем излучатели полупериодных аппаратов весят 20-30 кг.

Достоинство импульсных аппаратов — масса блока излучения. Она не превышает 10 кг. К примеру, у «Ариона-150» масса составляет 2,5 кг, что позволяет в одиночку справиться с проведением контроля в труднодоступных местах и на большой высоте.

Согласно постановлению Министерства здравоохранения РФ СП 2.2.2.1327-03 один человек не должен переносить за один раз больше 30 кг. Для сравнения: с импульсным аппаратом справится один человек — он донесёт излучатель, пульт управления и кабели. А для работы с полупериодными аппаратами и аппаратами постоянного напряжения могут понадобиться

два человека.

В довесок к импульсному аппарату придётся покупать дозиметр. При этом не все дозиметры способны полноценно детектировать короткие импульсы рентгеновского излучения для обеспечения безопасности персонала. А хороший дозиметр, к примеру ДКС-АТ1123, стоит около 200 000 рублей. Почти как импульсный рентгеновский аппарат.

Сколько потребляют рентгеновские аппараты

Аппараты постоянного потенциала

Аппараты постоянного потенциала потребляют до 1,6 кВт. Столько потребляет Eresco 65 MF4. Аппараты с большой мощностью не комплектуются аккумуляторами. Однако аппараты постоянного напряжения малой мощности могут работать от аккумуляторов. К таким аппаратам относятся СБК и «Март». Производители поставляет к ним источники автономного питания.

При отсутствии электросети или работе в поле используются портативные бензо- и электрогенераторы.

Полупериодные аппараты

Полупериодные аппараты потребляют до 2,6 кВт. Это наибольшее значение среди всех типов рентгеновских аппаратов. Из-за высокого энергопотребления полупериодные аппараты не питаются от аккумуляторов. Но они могут питаться от бензо- и электрогенераторов.

Бензо- и электрогенераторы для полупериодных аппаратов должны быть большой мощности. К примеру, для стабильной работы SITE-X D3006 необходим генератор с мощностью 7,5 кВт. Они весят порядка 70 кг. Для сравнения, чтобы запитать аппарат постоянного потенциала Eresco 65 MF4 понадобится генератор мощностью 2,5 кВт. И весить он будет около 45 кг.

Импульсные аппараты

Импульсные рентгеновские аппараты потребляют меньше электроэнергии, чем полупериодные аппараты и аппараты постоянного потенциала. К примеру, аппарат «Арион-300» потребляет 0,2 кВт. Также все импульсные аппараты могут питаться от аккумуляторов.

Комплект дополнительного питания для импульсных аппаратов: аккумуляторный блок, зарядное устройство и провода

Стоимость

На стоимость аппарата повлияет страна-производитель. В каждой стране свой уровень технического прогресса, уровень сборки и уровень контроля выпускаемой продукции. Так европейские и американские аппараты будут стоить дороже отечественных аналогов. Китайские — относительно дешёвые.

Аппараты постоянного потенциала дорого стоят. Отечественные аппараты, к примеру, «Март-250», стоят от 630 000 рублей. Зарубежные аппараты, к примеру Eresco, SITE-X CP, и SMART Evo, в среднем, обойдутся в 2 миллиона рублей.

В целом, стоимость аппаратов постоянного потенциала и полупериодных аппаратов сопоставима. Но ввиду более простой конструкции стоимость полупериодных аппаратов несколько ниже, чем у аппаратов постоянного напряжения. К примеру, РПД-250 С стоит 1,5 млн рублей, а XXG-2505A стоит 1,1 млн рублей.

Импульсные рентгеновские аппараты — самые доступные. К примеру, отечественную «Арину-3» можно купить от 235 000 рублей.

от 630 000 руб

Начальный порог цен на аппараты постоянного потенциала

от 600 000 руб

Начальный порог цен на полупериодные аппараты

от 235 000 руб

Начальный порог цен на импульсные аппараты

Источник