Управление процессом спортивной тренировки

Управление спортивной тренировкой — это постановка реальной цели подготовки, реальных перспективных и текущих задач; определение методов, средств и путей решения этих задач; организация учебно-тренировочного процесса и др.

В управление спортивной тренировкой входит:

— планирование тренировочного процесса;

— текущий контроль за процессом тренировки и состоянием тренированности;

— обобщение и анализ данных контроля и внесение необходимых коррективов в планирование (как в задачи плана, так и в способы их реализации).

В практике волейбола принято различать многолетнее, перспективное, годичное и текущее планирование.

Многолетнее планирование охватывает обычно в среднем 12-15 лет и предусматривает последовательно этапы отбора и обучения, базовой тренировки и спортивного совершенствования.

Перспективное планирование обычно охватывает четырехлетний цикл, основу которого составляет календарь соревнований. Исходя из него определяются задания по годам, распределение средств тренировок, динамика тренировочных и соревновательных нагрузок, определяются периоды подготовки внутри годовых циклов и др.

В годовом плане более детально определяются задачи, средства, методы периодов подготовки, динамика тренировочных и соревновательных нагрузок, организация тренировочного процесса и др.

Текущее планирование составляют месячные, недельные циклы, которые называют мезоциклами и микроциклами (содержание вышеперечисленных видов планирования подробно изложено в разделе 6.3.2.).

Текущий контроль за процессом тренировки волейболистов и состоянием спортсменов включает:

— учет и анализ проделанной работы по дневникам тренера и спортсмена, по журналам тренера, по графикам тренировочных нагрузок, отчетам научных групп и др.;

— оценку переносимости волейболистом тренировочной нагрузки на основании своевременной, объективной, исчерпывающей информации по данным тестирования подготовленности спортсмена, а также на основании педагогических наблюдений тренера и субъективных ощущений спортсмена;

— оценку функционального состояния организма волейболиста по данным медико-биологических проб(тестов);

— оценку уровня развития физических качеств и технико-тактической подготовленности волейболиста по данным регулярного тестирования;

— врачебный контроль, состоящий из ежегодного диспансерного обследования и тщательного осмотра врачами-специалистами (содержание и организация контроля за процессом тренировки и состоянием тренированности волейболистов подробно изложены в разделе 6.3.3.).

Метод педагогического наблюдения используют в процессе занятий и соревнований. Тренер наблюдает за поведением занимающихся, их активностью, эмоциональным состоянием, дисциплиной, за качеством выполнения упражнений и заданий, за тем, как они переносят тренировочные и соревновательные нагрузки.

Метод объективной опенки рекомендуется для оценки качественных сдвигов. Он базируется на применении различных регистрирующих приборов и приспособлений, кино, видеомагнитофонных и компьютерных записей, системы контрольных упражнений по видам подготовки и контрольных заданий в соревнованиях.

Методы экспертных опенок используют для оценок тех показателей, которые не подвергаются объективной оценке (например, оценка действий при страховке, проявление инициативы, решительности и т.д.), а также для комплексной оценки подготовленности игроков по видам подготовки и участия в тренировочных занятиях и соревнованиях. Обычно применяют пятибалльную систему оценок («5» — отлично, «4» — хорошо, «З» — удовлетворительно, «2» — плохо).

Метод анализа и синтеза — основной метод педагогического контроля. Целесообразность и эффективность направляемой тренером деятельности прямо пропорциональна точности анализа данных педагогических наблюдений и учета, а также правильности синтеза, т.е. безошибочность применяемых тренером решений, получаемых на основе данных анализа. Применение этого метода дает возможность непрерывно совершенствовать планирование подготовки. Например, годовой план подготовки корректируется столько раз в году, сколько имеется рабочих планов, так как анализ предыдущего рабочего плана дает возможность внести коррективы при составлении очередного.

Дата добавления: 2015-05-26 ; просмотров: 529 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

19.1. Понятие о технологии управления тренировочным процессом

Спортивная тренировка – важнейшая составная часть подготовки спортсмена. Согласно общепринятому определению, она представляет собой специализированный управляемый педагогический процесс, основанный на использовании физических упражнений с целью совершенствования различных сторон подготовленности, обеспечивающих спортсмену достижение наивысших результатов в конкретной спортивной дисциплине.

Слово «управляемый» в приведенном определении – одно из ключевых, за ним стоит, по сути дела, вся технология принятия решений в процессе осуществления тренировки в реальных условиях.

Прежде чем говорить о технологии управления, необходимо определиться – чем мы должны управлять и каковы основные принципы управления.

Человеческий организм представляет собой сложное динамическое образование, деятельность которого обеспечивается активностью множества взаимосвязанных функциональных систем, работа которых самоорганизуется в соответствии с воздействиями внешней среды. Поскольку система организма спортсмена сложная, динамичная и саморегулирующаяся, а воздействия внешней среды отличаются многофакторностью, то мы вправе ожидать только определенные вероятностные изменения в ее функционировании в ответ на внешние воздействия.

Поэтому есть смысл выделить несколько основных постулатов кибернетики – науки об оптимальном управлении сложными системами, которые позволят упорядочить систему действий, обеспечивающих эффективность управления.

1. Под управлением понимается перевод системы из одного состояния в другое путем воздействия на отдельные ее параметры. При этом изменятся параметры и других взаимосвязанных подсистем. Следовательно, для практической реализации управления в первую очередь необходимо конкретное представление о состоянии подсистем управляемого объекта и целесообразности воздействия на них для перевода системы в новое заданное состояние.

2. Управление всегда должно быть целенаправленным, то есть изменения должны быть такими, которые необходимы. Если нет цели, то нет и управления.

3. Следует стремиться к оптимальности управления, то есть осуществлять его выгоднейшим образом. Упорядочение внешних воздействий и увеличение в них доли тех сил, которые непосредственно способствуют успешному решению задачи вывода системы на новое заданное состояние – важнейшее условие эффективности управления.

4. В любом управлении есть два звена: управляющее и управляемое (объект управления).

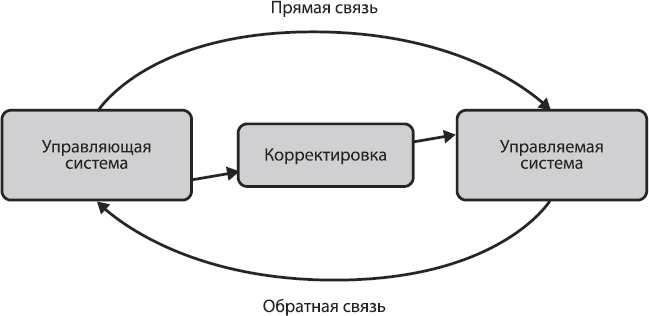

5. Характерной особенностью сложной управляемой системы является функционально замкнутый характер ее построения (рис. 19.1). При этом управление всеми сложными системами осуществляется по универсальному трехтактному принципу: прямая связь – команды от управляющей подсистемы к управляемой; обратная связь – информация о функционировании управляемой подсистемы; коррекция параметров прямой связи на основе сравнения целевых параметров и показателей, полученных на основе обратной связи.

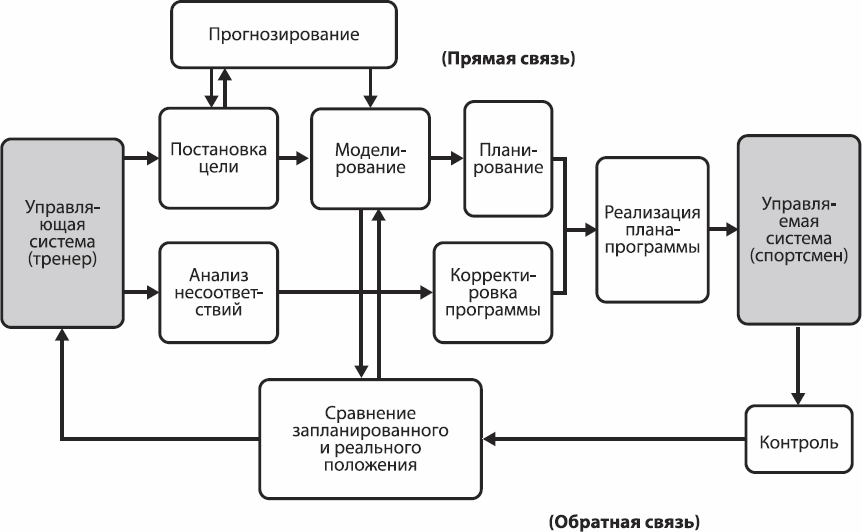

Технология управления совершенствованием подготовленности спортсмена тоже должна строиться по этому принципу. Вместе с тем в данном случае система управления предусматривает и ряд специфических операций. Прямая связь характеризуется следующими операциями: прогнозированием спортивных достижений и постановкой цели, моделированием имеющегося и желательного уровня подготовленности, моделированием предстоящих тренирующих воздействий, планированием и программированием системы тренировки, соревнований и факторов, повышающих их эффективность, реализацией намеченной программы.

Рис. 19.1. Универсальная схема управления

Выполнение дозированной физической нагрузки приводит к изменению активности функционирования систем организма спортсмена и их адаптации к условиям деятельности. Однако поскольку в ходе реализации тренировочных программ активизация функциональных систем осуществляется на основе самоорганизации, мы можем ожидать только вероятностные изменения. Для организации эффективного управления подготовкой спортсмена необходима объективная информация о состоянии подготовленности (характере срочной и долгосрочной адаптации) и осуществляемых тренирующих воздействиях, а также сопоставление их с заданными модельными характеристиками (обратная связь). При этом прежде всего необходима оценка различных сторон подготовленности, осуществляемая на основе комплексного контроля, а также анализ тренировочных и соревновательных нагрузок (используемых средств и методов, особенностей построения тренировки и соревновательной деятельности), изучение мотивации, показателей здоровья, возраста, спортивного стажа, условий быта спортсмена, особенностей питания и других факторов.

На основе сравнения показателей прямой и обратной связи и выявления их несоответствия происходит принятие решений в виде коррекции тренировочных программ, регламентирующих содержание и направленность тренировочного процесса на различных этапах подготовки. Основное внимание обращают на проявившиеся зависимости между освоенными нагрузками, с одной стороны, и имевшими место изменениями в параметрах соревновательной деятельности и уровне разносторонней подготовленности – с другой.

Простейшая схема управления тренировкой спортсмена представлена на рисунке 19.2.

Рис. 19.2. Простейшая схема управления совершенствованием спортивного мастерства

Источник

Управление в спортивной тренировке

Управление тренировочным процессом — система воздействий на спортсмена с целью перевода его с одного (исходного) уровня спортивной подготовленности на некоторый заданный другой уровень для достижения намеченных спортивных результатов. Управление тренировочным процессом всегда базируется на некоторых принятых человеком, осуществляющим управление (субъектом управления), специальных конкретных принципах, концепциях, методах, правилах, но корректируется («подправляется») в соответствии со складывающимися реальными условиями и самим ходом управления. Управление спортивной подготовкой осуществляется целевым подбором и дозированной реализацией воздействий на спортсменов. Эффективность управления определяется уровнем достигнутых целевых сдвигов применительно к затраченным времени, силам, материальным расходам.

В каждый момент времени человек находится в определенном физическом состоянии. Физическое состояние определяют как минимум:

состояние физиологических функций, в частности двигательной функции, а именно: а) возможности выполнять определенный круг движений (т.е. техническая подготовленность); б) уровень двигательных (физических) качеств.

То физическое состояние, которого стихийно достигает человек под влиянием условий жизни, обычно далеко от желаемого. Поэтому физическим состоянием человека надо управлять, изменяя его в нужном направлении. Этому служит физическое воспитание с помощью специальных средств (преимущественно физических упражнений). Пример: физическое состояние человека, впервые пришедшего в спортивную секцию, характеризуется невысокими показателями, скажем, силы или гибкости. Построив тренировочный процесс соответствующим образом, можно повысить уровень либо одного из названных качеств, либо обоих вместе, т.е. можно управлять состоянием этого человека. В спортивной тренировке цель такого управления — стойкое улучшение физического состояния, выражающееся в повышении спортивных результатов.

Сложность управления в спортивной тренировке заключается в том, что мы не можем непосредственно управлять изменением спортивных результатов. Например, мы не в состоянии каким-либо прямым способом повысить у спортсмена силу или выносливость. Это можно сделать только опосредствованно. Фактически тренер управляет лишь действиями (или, как иначе говорят, поведением) спортсмена: он задает ему определенную программу упражнений (тренировочную нагрузку) и добивается ее правильного выполнения, в частности правильной техники движений.

Те изменения в организме, которые наступают во время выполнения физических упражнений и сразу после их завершения, называются срочным тренировочным эффектом. Из-за наступающего утомления он обычно связан со снижением работоспособности и спортивных результатов. Те изменения в организме, которые происходят в результате суммирования следов многих тренировочных занятий, называются кумулятивным тренировочным эффектом (от лат. «кумул» — куча). При правильно построенном процессе тренировки этот эффект выражается в повышении работоспособности и спортивных результатов.

Таким образом, в спортивной тренировке имеется такая последовательность причин и следствий:

действия спортсмена (поведение) —» срочный эффект —> кумулятивный эффект.

Воздействуя на начальное звено этой цепи (поведение), мы хотим добиться желаемого результата в конечном (кумулятивном) эффекте. Пример: желая развить у бегуна выносливость, тренер предлагает ему пробежать, скажем, 6 раз по 300 м с определенными скоростью и интервалами отдыха, т.е. он управляет поведением спортсмена. В результате выполнения этой нагрузки в организме спортсмена произойдут некоторые физиологические сдвиги — срочный тренировочный эффект. При систематических занятиях накопление их следов приведет к кумулятивному тренировочному эффекту — росту выносливости бегуна.

Конечно, приведенная схема весьма упрощена. Ее следует уточнить.

Поведением спортсмена, строго говоря, управляет не тренер, а сам спортсмен. Тренер дает ему указания, которые он может выполнить, а может и не выполнить (не хочет или не может). Допустим, спортсмен стремится выполнить все указания тренера. Тогда начальная часть схемы управления будет выглядеть так:

тренер —> спортсмен -> поведение.

Специфика управления в спортивной тренировке заключается в том, что мы пытаемся воздействовать на самоуправ-

ляемую систему (организм спортсмена). Реакции этой системы определяются ее собственными законами, нам во многом неизвестными. Поэтому, хотя наличие причинных связей в цепочке: поведение -> срочный эффект -> кумулятивный эффект бесспорно, в наших силах лишь косвенно влиять на каждое из этих звеньев. При этом из-за очень больших индивидуальных и временных различий в состоянии спортсменов мы не можем быть уверены в том, что, применяя одно и то же воздействие, получим одну и ту же ответную реакцию. Одинаковая тренировочная нагрузка может вызвать разный тренировочный эффект. Поэтому актуален вопрос об обратных связях (контроле).

Вопросы для самоконтроля

1. Что называется управлением?

2. Что понимается под системой?

3. Чем определяется состояние системы в данный момент времени?

4. Чем определяется эффективность управления тренировочным процессом?

5. Что называется срочным тренировочным эффектом?

ГЛАВА 15 КОНТРОЛЬ — КОМПОНЕНТ УПРАВЛЕНИЯ

Основные положения контроля

Чтобы управлять тренировочным процессом не «вслепую», нужно получать информацию о ходе и результатах выполнения тренировочных и соревновательных упражнений, о состоянии спортсмена, об окружающих условиях. Это информация обратной связи. Без нее невозможно управление сколько-нибудь сложной системой, процессом. Ее должны получать и сам спортсмен, и его тренер, и физкультурник.

Если ограничиться лишь обратными связями, идущими к тренеру, можно выделить четыре различных типа связей, соответствующих четырем различным направлениям в педагогическом контроле:

1) сведения, получаемые от спортсмена (о самочувствии, отношении к происходящему, настроении и т.п.);

2) сведения о поведении спортсмена (какие тренировочные задания выполнены, как это сделано, ошибки в технике и т.п.);

3) данные о срочном тренировочном эффекте (величина и характер тренировочных сдвигов под влиянием однократной физической нагрузки);

| тренер —— »• спорт [(ft ——— | гсмен — > пове; | дение — > сроч эфф | ныи ект | — *• кумуля эфф | гивный ект |

Рис. 26. Схема управления

4) сведения о кумулятивном тренировочном эффекте (изменения в подготовленности спортсменов).

Схема управления приведена на рис. 26.

Следует иметь в виду, что эта схема отражает лишь принципиальную сторону вопроса. Контроль за спортивной подготовкой — активное добывание, хранение, анализ и оценивание такой информации, которая позволяет обоснованно судить об организации, материально-техническом обеспечении, медицинской, научной, воспитательной сторонах, ходе и результатах подготовки спортсмена (спортсменов). Контроль различают: а) оперативный (за сиюминутным ходом и результатами подготовки — в рамках одного тренировочного занятия, в крайнем случае — одного дня); б) текущий (относится к микро- и мезоциклам тренировочного процесса); в) этапный — за результатами (только результатами) целого этапа подготовки (за полгода, год, 4 года — в зависимости от определения продолжительности намеченного этапа того или иного иерархического уровня).

Для того чтобы спортивная тренировка стала действительно управляемым процессом, необходимо, чтобы тренер принимал решения с учетом результатов объективных измерений. Тренировка, построенная с учетом только самочувствия спортсмена и интуиции тренера, не может дать хороших результатов в современном спорте (впрочем, не менее опасна и противоположная ошибка: неучет самочувствия спортсмена; только гармоничное сочетание объективных и субъективных показателей может обеспечить успех).

Различают виды контроля и по другому признаку — в соответствии с делением подготовки на так называемые ее стороны: а) за физической (функциональной), б) технической, в) тактической, г) психологической, д) теоретической подготовленностью и подготовкой. Различают также контроль: а) за нагрузками, б) за восстановлением после физических нагрузок, болезней, травм (физическая, медицинская реабилитация), в) за питанием, г) за режимом дня, д) за психологическим состоянием и его обеспечением. Контроль бывает визуальным и инструментальным, количественным и качественным.

Контроль начинается с измерения, но не исчерпывается им. Нужно еще знать, что измерять, уметь выбирать наиболее информативные (существенные) показатели. Нужно уметь математически грамотно обрабатывать результаты наблюдений. Необходимо владеть методами контроля.

Источник