- Пассивная гимнастика для лежачих больных

- Что такое пассивная гимнастика?

- Кто может осуществлять пассивную гимнастику?

- Основные принципы пассивной гимнастики

- Прорабатываем разные части тела

- Голова

- Мышцы живота и груди

- Научная электронная библиотека

- 4.5. Упражнения на расслабление мышц и дыхательная гимнастика

Пассивная гимнастика для лежачих больных

Движение – это залог жизни, даже в том случае, когда человек не способен (частично или полностью) двигаться самостоятельно.

Именно поэтому так важно несколько раз в день менять положение тела лежачему больному, по возможности, отправляться на прогулку с помощью специальных средств передвижения, таких как кресло-коляска, а также применять так называемую пассивную гимнастику.

Что такое пассивная гимнастика?

Пассивная гимнастика – это упражнения, которые производятся при помощи посторонней силы без участия мышечной системы самого больного.

Может возникнуть логичный вопрос: для чего, собственно, нужны движения, при которых мышцы человека все равно не работают?

Ответ прост: подобные манипуляции обеспечивают жизненно важные процессы в организме больного, а именно:

Оказывают благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, в том числе за счет ускорения кровообращения;

Обеспечивают необходимую вентиляцию легких и тем самым предупреждают возникновение застойной пневмонии;

Активирует центральную нервную систему за счет раздражающего механического воздействия на периферические нервные окончания;

Улучшают работу кишечника и препятствует возникновению запоров;

Активно помогают в борьбе с пролежнями.

Кто может осуществлять пассивную гимнастику?

Пассивная гимнастика родственна массажу. Конечно, произведенные профессионалом манипуляции будут максимально грамотными с медицинской точки зрения и потому максимально полезными для больного.

Однако не всегда есть возможность регулярно прибегать к услугам медицинского персонала, а пассивная гимнастика между тем нужна пациенту каждый день, да еще и неоднократно.

Именно поэтому близким больного важно освоить азы пассивной гимнастики, чтобы иметь возможность сначала под наблюдением врача, а затем и самостоятельно помогать лежачему больному.

Основные принципы пассивной гимнастики

Пассивная гимнастика, как и массаж, должна быть максимально деликатной. Придерживайтесь ряда простых правил, чтобы не причинить вреда больному человеку:

Если больной в состоянии говорить или иным способом выражать свои эмоции и ощущения, проследите за тем, чтобы он не испытывал дискомфорта и уж тем более боли.

Все упражнения пассивной гимнастики следует проводить по принципу «снизу-вверх», то есть, массируя руки или ноги, начинаем с кончиков пальцев и постепенно поднимаемся вверх.

Избегайте резких движений, а также движений большой амплитуды.

В ходе пассивной гимнастики, как и при массаже, можно использовать кремы и мази, в том числе разогревающие, если нет противопоказаний от лечащего врача.

Не проводите пассивную гимнастику сразу после приема пищи. Подождите не менее 1-1,5 часов.

Обращаем ваше внимание на то, что все приведенные правила и упражнения носят рекомендательный характер! Комплекс упражнений для пассивной гимнастики, как и медикаментозное лечение, могут быть назначены только лечащим врачом.

Прорабатываем разные части тела

Как уже было сказано выше, пассивная гимнастика рассчитана на все части тела, кроме тех, что нуждаются в иммобилизации (например, травмированные конечности). Итак, приступим к упражнениям.

Начнем гимнастику с рук.

Разминаем каждый палец от основания вверх, затем аккуратно сгибаем и разгибаем пальцы;

Проработаем кисть. Для этого заключим руку больного человека в «замок» и сделаем несколько кругообразных движений в одну и в другую сторону;

Перейдем к локтю: бережно сгибаем и разгибаем руку в локте, а затем совершим несколько вращательных движений малой амплитуды в обе стороны. Выполняя упражнение, фиксируем локоть одной рукой, а кисть – другой;

Предплечье и плечо. Несколько раз поднимем руку вверх и отведем в сторону под небольшим углом, придерживая локоть и кисть.

Пассивную гимнастику ног проводим по аналогии с руками: прорабатываем по очередности пальцы, стопы, колени и тазобедренные суставы. Отдельно можно помассировать стопу, икроножные мышцы и бедро.

Затем, не отрывая стопы от постели, согните ногу больного в колене на 90° или чуть больше, а затем таким же образом верните ее в положение лежа. Полезными будут также упражнения «ножницы» и «велосипед».

Голова

Бережно обхватив голову больного руками, поверните ее лицом вправо и влево, а затем наклоните голову к одному плечу и к другому;

Прижмите голову к груди, а после отведите ее назад;

Аккуратно помассируйте трапецевидную мышцу;

Пройдитесь пальцами по лицу и закрытым векам.

Мышцы живота и груди

Эти части тела нужно прорабатывать особенно осторожно. Основными манипуляциями в этой области будут:

плоскостное, обхватывающее (в области груди) и щипцеобразное (в области живота) поглаживание;

круговое растирание ладонями и кончиками пальцев;

поперечное и продольное разминание.

Начинать и заканчивать массаж грудной клетки живота следует поглаживанием. Такой массаж улучшает кровообращение и пищеварение, препятствует образованию запоров и застоев в легких.

Проводя по рекомендации врача ежедневную пассивную гимнастику, вы окажете больному неоценимую помощь. Даже у пациента с неутешительным прогнозом может наблюдаться положительная динамика.

Будьте рядом с тем, кто так нуждается в вашей поддержке и помощи!

Источник

Научная электронная библиотека

Фирилёва Ж. Е., Загрядская О. В.,

4.5. Упражнения на расслабление мышц и дыхательная гимнастика

Искусство дозирования физических упражнений даёт неоценимую возможность сохранить силы и потенциальные возможности занимающихся, тем более людей, перенёсших инсульт. Одним из средств переключения от активной мышечной работы к её пассивному действию являются упражнения на расслабление мышц. Другим средством снятия мышечной усталости может служить дыхательная гимнастика, которая снимает напряжение и обогащает мышцы кислородом.

Упражнения на расслабление мышц. Для обучения умению напрягать одни мышечные группы и расслаблять другие существуют специальные упражнения на расслабление, которые способствуют формированию свободного движения, что улучшает качество двигательного навыка. Помимо этого, упражнения данной группы используются в качестве отвлекающих движений, особенно после сильных мышечных напряжений, преимущественно статического характера.

Физиологической основой упражнений на расслабление является снижение тонического напряжения мускулатуры, т.е. релаксация. В последнее время этот термин применяется как обобщающий и однотипный термину расслабление.

Расслабление содействует хорошему кровообращению в мышце и её питанию. При выполнении упражнений, как правило, достигается снижение тонуса гладкой мускулатуры внутренних органов, развиваются тормозные реакции. Это является основой использования данных упражнений для снижения физической нагрузки, восстановления нарушенной координации движений, нормализации мышечного тонуса.

В повседневной жизни умение расслабляться помогает уменьшить мышечное напряжение и вместе с тем улучшить самочувствие, настроение. Стабилизируется сон, нормализуются физиологические процессы в организме. Овладев умением расслабляться, можно поправить не только своё физическое, но и психическое состояние. Улучшается память, внимание, мышление, общение с окружающими, ощущается подъём творческих сил, человек лучше справляется со стрессовыми ситуациями.

В процессе реабилитации при выполнении специальных физических упражнений, направленных на восстановление движений, упражнения на расслабление являются неотъемлемой частью занятий. Их применяют не только после мышечного напряжения, но и совместно с дыхательными упражнениями.

Весьма важным является правильно принятое исходное положение (и.п.) при обучении упражнениям на расслабление мышц. Наиболее приемлемым будет и.п. – лёжа, когда не требуется мышечных сокращений для удержания тела в этом положении. затем можно переходить к и.п. – сидя, в смешанных упорах и висах и, наконец, в различных стойках, т.е. положениях стоя (Ж.Е. Фирилёва, 2006).

Все упражнения на расслабление мышц можно условно разделить на следующие группы:

- пассивное расслабление после напряжения отдельных мышечных групп;

- пассивное раскачивание какой-либо части тела за счёт активных перемещений другой части тела, главным образом, туловища;

- потряхивание различными звеньями тела;

- посегментное расслабление различных звеньев тела;

- расслабление мышц с дополнительной помощью партнёра (инструктора).

Пассивное расслабление после напряжения отдельных мышечных групп достигается ощущениями на контрасте этих состояний мышц и реализуется в следующих упражнениях:

- сидя, руки на бёдрах, сжать пальцы в кулаки, подержать 4 счёта и далее разжать, расслабить руки; то же можно выполнить с пальцами ног;

- сидя, руки согнуть и прижать к туловищу – напрягая мышцы рук и туловища, подержать это положение, затем опустить руки вниз, расслабить;

- сидя, сжав колени вместе как можно плотнее – подержать это положение, затем расслабиться, развести колени врозь;

- лёжа на спине (животе) – напрячь мышцы, затем расслабиться;

- лёжа на спине, согнув ноги, стопы на полу – напряжённо приподнять таз, подержать так, затем опустить таз на пол, расслабиться;

- лёжа на животе, подбородок на согнутых руках расслабленно – поочерёдно сгибать и разгибать ноги, оставляя тело расслабленным;

- сидя или стоя, руки поднять вперёд – напрячь мышцы рук, кисти в кулаки, затем, расслабляя руки, дать им свободно упасть вниз; то же можно выполнить из других и.п. – руки в стороны, вверх или назад;

- сидя или стоя – поднять плечи к ушам, затем расслабленно опустить их.

При выполнении этой группы упражнений можно использовать образные выражения: рука отдыхает, нога свободная, голова спит и т.п.

Пассивное раскачивание расслабленной части тела достигается при закреплении другой части тела или перемещением туловища. Рекомендуются для этого следующие упражнения:

- стоя ноги врозь – активные повороты туловища направо-налево, руки расслабленно остаются внизу с отставанием от движения туловища;

- стоя ноги врозь с наклоном вперёд – повороты туловища направо-налево вокруг своей оси, руки расслабленно остаются внизу, слегка свободно сгибаясь и разгибаясь;

- стоя на скамейке у опоры боком к ней и держась за неё – расслабленное раскачивание свободной ногой вперёд-назад;

- вис на гимнастической стенке – свободное раскачивание ног вправо-влево;

- лёжа на спине, расслабив всё тело, включая мышцы шеи – спокойно перекатывать голову вправо и влево.

Потряхивание различными звеньями тела, выполняемое из различных и.п.:

- лёжа – потрясти ногами, слегка приподнимая колени над полом;

- сидя, упираясь сзади руками, согнув ноги на пол – потрясти расслабленными мышцами голени и бедра;

- стоя ноги врозь – потрясти плечами, руки расслабленно внизу;

- в различных и.п. – потрясти кистями рук, кистями и предплечьями, всей рукой;

- стоя – поочерёдное встряхивание правой и левой ногой – вперёд, в сторону, назад.

Посегментное расслабление различных звеньев тела. Выполняется руками, ногами, а также всем телом:

- стоя, руки вверх – последовательно расслабить кисти, предплечье и плечи;

- стоя ноги врозь, руки вниз – расслабленно опустить голову вниз, затем наклониться вперёд, руки расслабленно вниз;

- лёжа на спине, руки в стороны – поднять ноги вперёд, к потолку, оставляя таз на полу, затем расслабить голень (сгибая ноги), опустить пятки на пол и, разгибая ноги, расслабить их;

- лёжа на спине, подняв руки вперёд (в потолок) – последовательно расслабить кисти, предплечья, опустить локти на пол и расслабленно положить руки в стороны на пол.

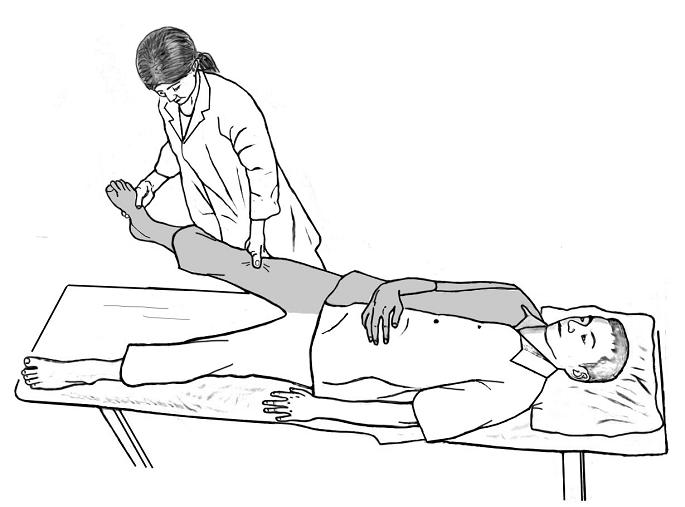

Расслабление с дополнительной помощью партнёра (инструктора).

В этих упражнениях партнёр выполняет потряхивающие или вибрирующие движения, которые содействуют расслаблению пациента:

- сидя на стуле, руки расслаблены – партнёр, стоя сзади, берёт сидящего за плечи и потряхивающими движениями поворачивает туловище направо-налево, содействуя расслаблению верхней части туловища и рук;

- лёжа расслабленно на спине – партнёр левой рукой берёт левую руку лежащего (как здоровается), а правой фиксирует лучезапястный сустав левой руки лежащего и встряхивающими движениями содействует большему расслаблению руки; то же выполняется с другой рукой, а также с ногами (Ж.Е. Фирилёва, 2006).

Дыхательная гимнастика. В широком смысле слова все физические упражнения прямо связаны с функцией дыхания, поэтому любые виды физической культуры можно считать дыхательной гимнастикой, в том числе ходьба на месте и в передвижении, скандинавская (финская) ходьба и т.д. В связи с этим под дыхательной гимнастикой в узком смысле слова следует понимать специальные упражнения для развития дыхательной мускулатуры. Эти упражнения в разной степени связаны с общеразвивающими упражнениями.

Чтобы научиться правильно дышать, необходимо знать типы и правила дыхания. В основном, существуют два типа дыхания: грудное (рёберное) и брюшное (диафрагмальное). Выделяют также смешанный тип дыхания, и его называют полным.

При грудном (рёберном) дыхании вдох происходит за счёт увеличения грудной клетки (в основном, в стороны), и выдох выполняется за счёт опускания рёбер и уменьшения объёма грудной клетки. При таком дыхании наполняются воздухом преимущественно срединно расположенные сегменты лёгких, а нижние доли, наиболее богатые альвеолами, вентилируются недостаточно.

При брюшном (диафрагмальном) дыхании вдох осуществляется за счёт сокращения и опускания диафрагмы, а следовательно, увеличения объёма грудной клетки сверху вниз. Выдох осуществляется за счёт уменьшения грудной клетки и поднимания диафрагмы.

В норме дыхание на 80 % должно осуществляться за счёт движения диафрагмы. Её центр поднимается на 2 см и на 2 см опускается, т.е. амплитуда движений диафрагмы составляет 4 см. Если диафрагма участвует в дыхании, то в одну минуту происходит до 18 её колебаний (И.В. Милюкова, Т.А. Евдокимова, 2003). Причём при её движении осуществляется своеобразный массаж внутренних органов: печени, селезёнки, кишечника. Тем не менее, при брюшном дыхании грудная клетка расширяется, в основном, за счёт нижней части, и в акте дыхания практически не участвуют верхние и средние отделы лёгких.

Смешанным типом дыхания, то есть полным и наиболее правильным, естественным дыханием необходимо овладевать сознательно большинству людей. Если преобладает один тип дыхания, нужно учиться двум другим.

Освоение типов дыхания. Тренировку грудного дыхания рекомендуется проводить, сидя на краешке стула либо стоя, при этом кисти плотно охватывают нижнебоковые отделы грудной клетки. Руки контролируют расширение нижнебоковых отделов грудной клетки на вдохе, а на выдохе сдавливают её. Вдох происходит через нос, а выдох через рот. Диафрагмальному дыханию лучше всего обучаться в положении лёжа на спине, слегка согнув ноги. Одну руку положить на грудь, другую на живот. Во время вдоха рука, лежащая на животе, поднимается вместе с брюшной стенкой, другая остаётся неподвижной. На выдохе живот втягивается, рука соответственно надавливает на живот. Нужно выполнить вдох через нос, выдох через рот (губы сложить трубочкой), поскольку это самый неэкономичный тип дыхания, то людям, у которых он преобладает, полезно научиться расслаблять мышцы шеи и плечевого пояса, прежде чем осваивать полное дыхание.

Следует знать, что вдох, в основном, на 80 % осуществляется за счёт диафрагмы. При этом мышцы плечевого пояса должны быть расслаблены, выдох по продолжительности в 2 раза дольше, чем вдох (на 1–2 счёта – вдох, на 3–5 счётов – выдох; вариант: на 4 счёта вдох, на 6 счётов выдох). Вдох делается, когда грудная клетка расправлена, а выдох – когда она сдавлена, например, при наклоне.

При смешанном (полном) дыхании вдох и выдох происходят при увеличении и уменьшении объёма грудной клетки вперёд-назад, в стороны и сверху вниз. Это наиболее целесообразный тип дыхания, позволяющий более глубоко и полноценно дышать.

Для освоения полного дыхания сначала надо сделать выдох и выдержать паузу до того момента, когда захочется вдохнуть. И тогда следует медленно вдыхать через нос. В начале вдоха живот начинает выпячиваться («впустить воздух в живот»), далее начинает расширяться грудная клетка («впустить воздух в грудь») и наконец, в конце вдоха должны приподняться плечи, а живот уже слегка втягивается. Во время выдоха всё происходит в той же последовательности. Живот несколько втягивается, затем расслабляются межрёберные мышцы, грудная клетка опадает, плечи опускаются. Перед вдохом делают паузу, т.к. непривычное полное дыхание может привести к головокружению, в глазах темнеет, и в некоторых случаях происходит потеря сознания.

По вышеуказанной причине увеличивать продолжительность и интенсивность дыхательных занятий следует постепенно: начинать с 2–3 полных вдохов и выдохов и только через 3–4 недели доводить это количество до 10–15. Тренировать полное дыхание надо натощак либо через 2–3 часа после еды.

При выполнении общеразвивающих упражнений нужно научить пациента следить за ритмом дыхания (вдох-выдох) и определять, в каких случаях пользоваться тем или иным типом дыхания:

- При умеренной работе, в которой участвуют мышцы всего тела, рекомендуется пользоваться смешанным типом дыхания.

- При больших напряжениях брюшного пресса целесообразно грудное дыхание, а при напряжении мышц плечевого пояса – брюшное дыхание.

Грудной и брюшной типы дыхания существуют специально для тренировки дыхательных мышц, для развития подвижности грудной клетки.

Упражнения для формирования различных типов дыхания

Упражнения с постепенным увеличением продолжительности выдоха и вдоха. Выполняется в различных И.П. – стоя, сидя, лёжа.

вдох – 2 счёта, выдох – 2 счёта

вдох – 2 счёта, выдох – 3 счёта

вдох – 3 счёта, выдох – 4 счёта и т.д.

Упражнения на обучение диафрагмальному дыханию

И.П. – лёжа на спине, ладони на животе (пальцами контролировать напряжение живота)

1–3 – вдох, выпячивая живот (брюшное дыхание)

4–8 – выдох, напрягая мышцы живота и втягивая живот.

И.П. – стоя ноги врозь с полунаклоном, руки за голову

1 – продолжать вдох, выпрямляясь

2–3 – заканчивать вдох, выпячивая живот

4 – начать выдох, полунаклоняясь

5–7 – продолжать выдох, втягивая живот

8 – закончить выдох и начать вдох, выпрямляясь в И.П.

Упражнения на обучение смешанному дыханию.

И.П. – сидя, подложив подушку сзади

1 – продолжать вдох, ложась на спину (на подушку)

2–3 – заканчивать вдох, выпячивая живот и расширяя грудную клетку

4 – начать выдох, садясь

5–7 – продолжить выдох, наклоняясь вперёд

8 – закончить выдох и начать вдох, выпрямляясь

Динамические дыхательные упражнения. Ходьба в медленном темпе 2–3 минуты, сочетая смешанное дыхание с шагами: 3 шага – вдох, 5 шагов – выдох.

Упражнения с пружинящими движениями на выдохе.

И.П. – стоя ноги врозь с полунаклоном, руки к плечам

1 – продолжать вдох, выпрямляясь

2–3 – заканчивать вдох, выпячивая живот

4–7 – пружинящие наклоны с выдохом толчком на каждый счёт

8 – начиная вдох, выпрямиться в И.П.

Кузнечный мех (позволяет быстро насытить организм кислородом). И.П. – сед по-турецки. Спокойно сделать выдох, втягивая живот. После этого сделать 7 циклов вдох-выдох через нос с активной работой живота (на вдохе – вперёд, на выдохе – втянуть). После 7 циклов сделать полный вдох на счет 5–7 и вернуться к обычному дыханию.

Глоток. И.П. – стоя, сидя или лёжа. Вдох через нос, делая глотательное движение и сокращая мышцы гортани, выдох – свободно через рот. Повторить 4–5 раз. Дыхание полное (объединённое) или брюшное (нижнее).

Смех. И.П. – стоя, сидя или лёжа. Вдох носом, выдох – через рот, проговаривая: «ха-ха-ха», «хо-хо-хо» или «хи-хи-хи». Повторить 5 раз. Тренируется полный выдох. Дыхание полное или нижнее.

Дыхание с задержкой. И.П. – стоя, сидя или лёжа. Выполнить вдох животом, мысленно произнося фразы, постепенно увеличивая количество слов в фразе (от 3 примерно до 9), например:

- Я ровно дышу (3 слова)

- Мне надо дышать спокойно, ровно (5 слов)

- Спокойное, ровное, ритмичное дыхание помогает мне успокоиться (7 слов)

Упражнение активизирует выдох, очищает организм.

Все упражнения дыхательной гимнастики можно условно разделить на статические, динамические и специальные.

Статическими дыхательными упражнениями считаются такие, при выполнении которых дыхание осуществляется без сопутствующих движений руками, ногами, головой и туловищем. Они применяются для обучения правильному дыханию, а также для урегулирования сердечно-сосудистой системы на занятиях повышенной двигательной деятельности.

Динамические дыхательные упражнения характеризуются тем, что дыхание при их выполнении осуществляется одновременно с движениями конечностями, головой, туловищем. Они могут выполняться в положении стоя, сидя, лёжа, на месте и в движении. При их проведении необходима полная согласованность амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и глубиной дыхания. В противном случае дыхание или движения будут затруднёнными. При динамических дыхательных упражнениях вдох производится одновременно с движениями, связанными с подниманием и расширением грудной клетки, выпрямлением туловища. Выдох делается при движениях, связанных с опаданием грудной клетки в момент её опускания, при сгибании тела, при подтягивании ног к животу.

Нельзя допускать задержки дыхания при выполнении физических упражнений. Дыхание должно быть свободным и спокойным. Динамические дыхательные упражнения способствуют наилучшему расширению грудной клетки и более полному вдоху. Ряд таких упражнений помогает осуществлению более полного выдоха.

Специальные дыхательные упражнения имеют особую направленность на получение нужного терапевтического эффекта при том или ином нарушении дыхательного аппарата (плеврит, затруднённое носовое дыхание и т.п.). Подбираются специальные упражнения, например, с нажимом на грудную клетку при выдохе, наклоны в стороны.

Источник