- Тренировочная периодизация: макроцикл, мезоцикл, микроцикл

- Макроциклы

- Мезоциклы

- Микроциклы

- Тренировочные циклы: микроцикл, мезоцикл, макроцикл

- Содержание

- Исторические корни и современное состояние [ править | править код ]

- Основные положения традиционной теории [ править | править код ]

- Мезоцикл

- Содержание

- Мезоциклы [ править | править код ]

- Накопительный мезоцикл [ править | править код ]

- Трансформирующий (преобразующий) мезоцикл [ править | править код ]

- Реализационный мезоцикл [ править | править код ]

Тренировочная периодизация: макроцикл, мезоцикл, микроцикл

Под периодизацией понимают разделение годового плана тренировок на отдельные блоки, для каждого из которых характерна своя структура, содержание и уровень нагрузки на организм. Таким образом можно запланировать периоды повышенной нагрузки и более легкие этапы для восстановления. Периодизация тренировок также поможет улучшить спортивные навыки благодаря разным фазам спортивных занятий. Например, в тренировочном процессе базового этапа вы сосредотачиваетесь на аэробной и мышечной выносливости. Во время интенсивной фазы акцент смещается на лактатный порог и аэробную способность; при переходе в фазу соревнования усилия направляются на увеличение аэробной способности и укрепление двигательной системы.

Главным преимуществом периодизации можно назвать существенное повышение эффективности тренировок за счет изменений, происходящих в сердечно-легочном комплексе и опорно-двигательном аппарате.

Чтобы составить высокоэффективную тренировочную программу для триатлета, необходимо тщательно продумать все циклы тренировочной периодизации, а именно макро-, мезо- и микроциклы.

Макроциклы

Макроцикл тренировки — самый долгий из трех циклов. Он бывает полугодичным, годовым или может составлять даже несколько лет. В каждом макроцикле предусмотрено 3 основных периода: подготовительный, соревновательный и переходный. В подготовительном периоде закладывается своеобразный фундамент для остальных этапов, происходит становление спортивной формы атлета. Целью соревновательного периода является усовершенствование навыков и повышение спортивных результатов, достигнутых в предыдущем периоде. Переходный период предназначен в первую очередь для восстановления ресурсов организма после интенсивных нагрузок и полноценной подготовке к началу нового макроцикла.

Продолжительность и наполненность этапов макроцикла обусловлена многими факторами, среди которых специфика спортивной деятельности (например, триатлон или дуатлон), степень подготовленности спортсмена, материально-техническая база и климатические условия.

Мезоциклы

Мезоцикл — это средний тренировочный цикл, который состоит из ряда законченных микроциклов. Эти микроциклы могут иметь разные подцели, однако должны соответствовать общей цели всего мезоцикла. Грамотное построение тренировки, основанной на мезоциклах, позволяет обеспечить необходимую динамику занятий и сбалансированное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок.

Мезоцикл традиционно подразумевает повторение ряда микроциклов в фиксированной последовательности либо их чередование в определенном порядке. Наиболее распространенными являются втягивающие, базовые, контрольно-подготовительные, предсоревновательные, соревновательные и восстановительно-поддерживающие типы мезоциклов.

- Втягивающие мезоциклы направлены на постепенную подготовку спортсмена к специальным упражнениям в следующих циклах. Особое внимание уделяется развитию выносливости, отработке двигательных навыков, наращиванию силы и скорости.

- Базовые мезоциклы направлены на укрепление основных систем организма атлета. Такие циклы отличаются длительными интенсивными тренировками, главная задача которых — помочь атлету выйти на пик формы.

- Контрольно-подготовительные мезоциклы акцентируют внимание на имеющихся спортивных ресурсах и аккумулируют их для подготовки к соревновательному этапу. По характеру и интенсивности нагрузки этого цикла похожи на интегральную подготовку.

- Предсоревновательные мезоциклы предназначены для становления спортивной формы атлета и устранения выявленных недостатков. Режим тренировок максимально приближен к реальным условиям соревнования. Эти мезоциклы характеризуются снижением общего объема и интенсивности тренировок во избежание переутомления.

- Соревновательные мезоциклы характеризуются обилием упражнений, типичных для этапа соревнований, и нередко чередуются с другими типами мезоциклов.

- Восстановительно-поддерживающие мезоциклы направлены на восстановление ресурсов организма и следуют после соревновательного периода. При этом объем и интенсивность тренировок минимизированы. Некоторые спортсмены используют это период для «работы над ошибками», однако пренебрежение отдыхом чревато ухудшением общих спортивных показателей.

Зачастую мезоциклы длятся 3-4 недели. Например, опытный 25-летний атлет может тренироваться по схеме 23/5 в рамках 28-дневного мезоцикла. Эта схема подразумевает 23 дня относительно тяжелых тренировок и 5 дней восстановления и незначительных нагрузок. Более взрослый и менее опытный спортсмен может выбрать схему 16/5 21-дневного мезоцикла, где он будет усердно тренироваться 16 дней и отдыхать следующие 5 дней. Однако если вы выбрали 28-дневный мезоцикл, но ощущаете постоянную усталость и дискомфорт, выберите более короткий цикл с увеличенным временем восстановления организма.

Микроциклы

Микроцикл — самый короткий тренировочный цикл, который обычно длится не более недели. Он состоит из стимуляционной и восстановительной фаз, причем в подготовительном периоде длительность стимуляционной фазы должна значительно превышать длительность восстановительной фазы. Примером микроцикла можно назвать тренировку велосипедиста, состоящую из 2-3 дней долгих и тяжелых заездов с последующими 2-3 днями минимальной или полностью отсутствующей нагрузки. Главной целью микроцикла является увеличение лактатного порога и аэробной способности.

В заключение стоит отметить, что правильное построение всех трех циклов в рамках тренировочной периодизации позволит вам достичь желаемых спортивных показателей и оставаться в отличной форме для главных соревнований в вашем спортивном календаре.

Источник

Тренировочные циклы: микроцикл, мезоцикл, макроцикл

Содержание

Исторические корни и современное состояние [ править | править код ]

Как следует планировать эффективный тренировочный процесс спортсменов? Это вопрос, который уже давно занимает мысли видных учёных, аналитиков и практиков. В истории древней медицины и философии есть факты, касающиеся формирования и развития теории тренировки. Действительно, процесс её становления насчитывает более 2000 лет и берёт своё начало от известных древних философов и врачей. Так, великие мыслители древности Гален и Филострат могут считаться реальными предвестниками современной теории тренировки. Древнеримский философ и врач Гален (Клавдий Элий Гален — II век н.э.) написал трактат «Сохранение здоровья», где рассмотрел различные аспекты физической подготовки.

Другой пример выдающейся творческой мысли связан с известным древнегреческим ученым Филостратом (Афинским), который жил во II в. н.э. Филострат дал, наверное, первое представление о периодизации тренировочного процесса. В его достопамятном эссе «О гимнастике» есть описание предолимпийской подготовки, которая, по мнению автора, должна содержать такой обязательный компонент программы, как десятимесячный период целенаправленной тренировки (Drees, 1968).

За этим базовым этапом следовал один месяц централизованной подготовки к Олимпийским играм, которые проходили в городе Элис. Видимо, современная практика предолимпийских тренировочных сборов восходит к тому времени (т.е. около 2000 лет назад). Ещё одно предложение Филострата касается составления непродолжительного четырёхдневного тренировочного цикла (последовательности малых, средних и больших нагрузок), который позже был назван микроциклом.

Обзор исследований. В истории древней медицины и философии можно найти запоминающиеся вехи становления теории спортивной тренировки. Эти фрагменты человеческого творчества связаны с именами великих древних мыслителей, таких как Гален и Филострат. Знаменитый римский врач и философ Гален (Клавдий Элий Гален — II в. н.э.) в своем трактате «Сохранение здоровья» предложил оригинальную классификацию упражнений, которая может считаться предшественницей современной периодизации силовой тренировки (Gardiner, 1930). Последовательность его упражнений от «упражнений с проявлением силы, но без скорости» к развитию «скорости отдельно от силы» и, наконец, к интенсивным упражнениям, сочетающим силу и скорость (Robinson, 1955), поражает нас своей логикой и креативностью, хотя в свете современных знаний к ней могут быть вопросы. Другой пример годичной периодизации можно найти в эссе «О гимнастике» выдающегося древнегреческого учёного Филострата Афинского, который жил во II в. н.э. (Drees, 1968). Его описание предолимпийской подготовки содержит обязательный десятимесячный период целенаправленной подготовки с последующим месяцем централизованной тренировки (в городе Элис) перед началом Олимпийских игр. Эта заключительная часть годичного цикла напоминает предолимпийские тренировочные сборы, практикуемые сегодня любой национальной командой. Руководящие принципы, установленные Филостратом и касающиеся последовательности небольших, средних и больших тренировочных нагрузок в пределах четырёхдневного тренировочного цикла, могут служить блестящей иллюстрацией древнего подхода к краткосрочному планированию.

Современная олимпийская эра стимулировала активность, связанную с атлетической подготовкой. Возможно, одна из первых монографий, посвящённых спортивной тренировке высокого уровня, была опубликована Борисом Котовым. Его книга «Олимпийский спорт» (1916) представила оригинальную концепцию периодизации тренировки, предлагавшую три этапа целенаправленной спортивной подготовки к предстоящим соревнованиям: общеподготовительный, более специализированный и специфический.

Дальнейшее развитие теоретических основ спортивной подготовки было осуществлено одним из основателей современной спортивной медицины В.В. Гориневским (1922). Его объёмная публикация содержала обоснование целенаправленной спортивной специализации и объяснение роли разносторонней атлетической подготовки как основного условия эффективной подготовки в конкретном виде спорта. Другой видный аналитик тренировочного процесса Г.К. Бирзин (1925) дал одно из первых описаний биологической природы спортивной подготовки, подчеркнув взаимодействие между утомлением и восстановлением после выполнения упражнений. Автор изложил возможные варианты рациональной последовательности физических нагрузок и восстановления после их выполнения.

Теоретические основы периодизации спортивной тренировки получили дальнейшее развитие в важных публикациях Lauri Pihkala (1930), который постулировал ряд принципов, таких как разделение годичного цикла на подготовительную, весеннюю и летнюю фазы и активный отдых в конце сезона. Он также представил принципы чередования экстенсивных и интенсивных нагрузок, концентрируясь на правильном соотношении «нагрузка — отдых», и основы долгосрочной атлетической подготовки.

Ноу-хау 1930-х годов были творчески адаптированы и интерпретированы в нескольких книгах, изданных в СССР. Это были серьёзные учебники для спортивных вузов по лыжному спорту (Бергман, 1938), плаванию (Шувалов, 1940), лёгкой атлетике (Васильев, Озолин, 1952), в которых содержались соответствующие главы по планированию подготовки. Там она уже подразделялась на общую и специальную; целенаправленная подготовка к соревнованиям была описана надлежащим образом, с особым вниманием на физические, технические и психические факторы.

Несмотря на то что теория спортивной тренировки имела уже достаточно долгую историю, настоящей вехой в её создании стала монография Льва Павловича Матвеева (1964), в которой он обобщил имеющуюся информацию о подготовке спортсменов и предложил общий подход к планированию. Это, в конечном итоге, и стало известно как «классический» подход. В то время, когда теория спортивной тренировки страдала от недостаточности объективных знаний и научно обоснованных принципов подготовки, книга Л.П. Матвеева стала настоящим прорывом в тренерской науке. Таким образом, модель периодизации с логичной структуризацией подготовки спортсмена и чёткой иерархией тренировочных циклов и блоков стала универсальным инструментом для планирования и анализа процесса подготовки во всех видах спорта для спортсменов разного уровня квалификации. В то же время эта доминирующая концепция распространилась по всему миру и появилась в работах других авторов, таких как Нагге (1973), Martin (1980), Bompa (1984) и т.д.

Основные положения традиционной теории [ править | править код ]

Краеугольные камни теории спортивной тренировки — иерархия тренировочных циклов и основы периодизации подготовки. Данная иерархическая система тренировочных циклов, которые периодически повторяются, является центральным звеном теории тренировки (табл. 1). Верхний уровень этой иерархической лестницы занимает четырёхлетний олимпийский цикл, сопоставимый с другими великими событиями в мире спорта. Следующий уровень представлен макроциклами. Макроцикл обычно длится один год, но может быть сокращён до полугода и более. Такая гибкость в делении годичного цикла не имеет отношения к блоковому подходу к периодизации. Макроциклы делятся на тренировочные периоды. Периоды подготовки выполняют ключевую функцию в традиционной теории, потому что они делят макроцикл на две основные части: первую — для более обобщённой предварительной работы (подготовительный период) и вторую — для более специфической по виду спорта работы в специализированном предсоревновательном периоде и участия в соревновании (соревновательный период).

Кроме того, обособленно стоит третий (короткий) период, который предназначен для активного восстановления и реабилитации. Следующие два уровня представленной иерархии занимают мезоциклы (средние тренировочные циклы) и микроциклы (короткие тренировочные циклы). Нижняя ступень этой иерархической лестницы принадлежит тренировкам и упражнениям, которые являются строительными элементами всей системы тренировки.

Таблица 1. Иерархия и продолжительность тренировочных периодов и циклов

Источник

Мезоцикл

Содержание

Мезоциклы [ править | править код ]

Мезоцикл — средний тренировочный цикл, в который входят несколько микроциклов. Несколько связанных общей целью мезоциклов, применяемых в определённой последовательности, формируют тренировочный этап, который обычно предваряет выступление на соревновании.

Существуют разные варианты описания мезоциклов, их количество варьирует от 6 до 8. Опыт последних лет показал, что три типа мезоциклов, предлагаемых блоковой периодизацией, подходят и для других форм планирования. Эти мезоциклы (накопительный, трансформирующий и реализационный) описаны ниже (табл. 1).

Накопительный мезоцикл [ править | править код ]

По сравнению с другими мезоциклами этот тип характеризуется относительно большими объёмами тренировочных нагрузок и относительно сниженной интенсивностью. Поскольку накопительный мезоцикл предназначен для развития базовых способностей спортсмена, его продолжительность, содержание и способы контроля представляют особый интерес.

Продолжительность. В целом на длительность этого мезоцикла влияют два главных фактора:

- достаточность времени для получения желаемого кумулятивного эффекта при развитии двигательных качеств-мишеней;

- ограниченность времени, продиктованная календарём соревнований.

Как уже было отмечено, базовыми двигательными способностями, развиваемыми в большинстве видов спорта, являются аэробная выносливость и максимальная мышечная сила. Прогресс в развитии этих способностей требует глубоких морфологических и даже органических изменений. Поэтому для такой физиологической адаптации необходимо иметь достаточно времени. Однако у квалифицированных спортсменов, уже имеющих высокий уровень общей подготовленности, относительно короткие периоды акцентированного тренировочного воздействия обеспечивают существенное совершенствование этих способностей. Таким образом, важно определить оптимальную продолжительность мезоциклового блока, которая будет достаточна для получения желаемых изменений, однако не слишком продолжительна, чтобы следующий мезоцикл мог начаться вовремя. Это можно проиллюстрировать результатами соответствующего исследования.

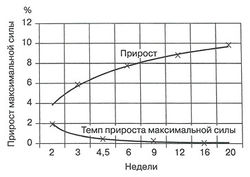

Пример. Восемь высококвалифицированных женщин-байдарочниц наблюдались при выполнении двадцатинедельной тренировочной программы, направленной на совершенствование максимальной силы и аэробной выносливости. Тренировки с высоким сопротивлением выполнялись 4-5 часов в неделю; контрольные процедуры включали измерение максимальной изометрической силы в специфических для байдарочника положениях тела. Прирост максимальной силы и темп этого прироста значительно различались в начале, середине и конце программы (Рис. 1). Первые три недели вызвали среднее увеличение уровня развития силы (5,9%), то есть темп прироста равнялся 1,93% в неделю; следующие три недели дали дополнительный прирост в 1,6%, а темп составил 0,53%. Дальнейшая программа вызвала очень небольшие сдвиги: темп прироста уменьшился до 0,25 и 0,13% в неделю. Таким образом, программа подготовки была весьма эффективна вначале, достаточно эффективна в течение первых шести недель и дала только незначительный эффект за последующие 14 недель (по Шаробайко, 1986).

Сходные тенденции были отмечены во время выполнения длительных программ, направленных на совершенствование аэробной выносливости. Это соответствует общей биологической концепции, по которой приспособительная реакция, вызванная долгосрочным тренировочным процессом, ухудшается со временем (Bouchard, 1986). Всё приведённое выше поддерживает общую идею, лежащую в основе блоковой периодизации, о том, что тренировочный процесс должен быть разделён на более короткие периоды и обеспечивать более высокий темп развития способностей.

Кумулятивный тренировочный эффект характеризуется не только ростом уровня развития специфических двигательных способностей, но также и глубокими изменениями в работе физиологических систем. Это особенно существенно для предсезонной подготовки, когда повышение уровня базовых способностей и функций имеет особое значение. Поэтому накопительный мезоцикл может быть длиннее (до шести недель), когда тренировка направлена на достижение более глубоких физиологических сдвигов, или короче (три недели и даже меньше), когда тренировка направлена на развитие базовых способностей и подкрепление общих реакций.

Сроки, диктуемые календарём соревнований, сильно влияют на планирование мезоцикла. В самом начале сезона спортсмены обычно менее зависимы от календарных событий. В этом случае продолжительность мезоцикла может зависеть исключительно от тренерской концепции. В середине сезона расписание важных соревнований диктует последовательность и продолжительность тренировочных этапов. Следовательно, накопительный мезоцикл может быть сокращён до трёх-четырёх недель, в то время как в конце сезона важные соревнования могут следовать одно за другим через относительно короткие интервалы, и длительность накопительного мезоцикла может быть уменьшена до 10-14 дней.

Содержание. Выбор и последовательность соответствующих микроциклов в значительной степени определяет содержание мезоцикла в плане изменения уровня нагрузки (табл. 1).

Таблица 1. Выбор и последовательность применения различных микроциклов (МКЦ) для планирования накопительного мезоцикла

Содержание (типы предлагаемых МКЦ)

Этот МКЦ подходит для начала нового тренировочного этапа и необязателен после переходного периода

Этот МКЦ продолжает начальную стадию и может длиться менее недели

Средняя и финальная

Количество таких МКЦ определяет общую продолжительность всего мезоцикла

Может включаться в среднюю часть и длиться приблизительно 3-6 дней

Может быть запланирован сразу после ударного МКЦ, за ним может следовать нагрузочный

В целом уровень нагрузки в начальной части мезоцикла следует постепенно увеличивать, а её максимальный уровень должен быть достигнут и поддержан в его средней части. Однако в финальной части мезоцикла нагрузку лучше уменьшить, чтобы начать следующий, не накопив чрезмерного утомления. В особых случаях восстановительный микроцикл (обычно длящийся три-четыре дня) включается ближе к концу накопительного блока, чтобы обеспечить хорошее состояние организма спортсменов к началу следующего трансформирующего мезоцикла.

Контроль. Главная цель состоит в том, чтобы оценить выполнение запланированных рабочих нагрузок, а также текущие изменения уровня проявления качеств-мишеней и реакции спортсменов. Общий подход к контролю за ходом тренировочного процесса представлен ниже (табл. 2).

Таблица 2. Основные характеристики и контрольные показатели для накопительного мезоцикла

Общий недельный километраж. Общее количество специфических по виду спорта повторений в неделю.

Результаты ключевой тренировки

Должны быть проанализированы:

по отношению к запланированному;

Результаты выполнения заданий на время.

Результаты выполнения заданий со свободными весами.

Средние результаты ключевых тренировок

Предлагается использовать соответствующие надёжные тесты

Мочевина крови и креатинфосфо-киназа.

Масса тела, мышечная масса. Жировая масса тела.

Лактат крови после выполнения заданий и упражнений, представляющих особый интерес

Выполняется, чтобы убедиться, что:

а) степень утомления спортсменов умеренная;

б) состояние спортсменов изменяется в соответствии с планом

Касательно подготовки высококвалифицированных спортсменов, следует ещё раз подчеркнуть важность развивающих и, особенно, ключевых тренировок. Ключевые тренировки, выполненные в последовательных микроциклах, можно сравнивать по объёмам выполненных упражнений (километражу, количеству повторений, сумме поднятых весов и т.д.), результатам выполнения соревновательного упражнения (среднему времени в серии повторений, среднему темпу движений) и измеряемым реакциям на тренировочные нагрузки (ЧСС, лактату крови и т.д.).

Кроме того, силовая тренировка, направленная на мышечную гипертрофию, вызывает увеличение мышечной массы и, возможно, веса тела. Однако напряжённая тренировка, направленная на развитие аэробной выносливости, способна уменьшить жировую массу тела. Поэтому изменения антропометрических показателей могут служить измеряемыми результатами при оценке тренировочного мезоцикла. В видах спорта, где изменения массы тела спортсмена нежелательны (в гимнастике или видах, где существует распределение спортсменов по весовым категориям), эта информация представляет особый интерес и привлекает много внимания. Такие изменения должны тщательно отслеживаться, чтобы обеспечить тренера и спортсменов полезной информацией.

Трансформирующий (преобразующий) мезоцикл [ править | править код ]

Трансформирующий мезоцикл (его также можно назвать высокоинтенсивным или анаэробным) содержит самые напряжённые специфические по виду спорта рабочие нагрузки. Общая идея этого мезоцикла — преобразование накопленного потенциала базовых способностей в специфическую физическую и технико-тактическую подготовленность. По сравнению с другими типами этот мезоцикл характеризуется следующими особенностями:

- качества-мишени более специализированы; ключевые упражнения тесно связаны с соревновательной деятельностью;

- интенсивность развивающих нагрузок относительно выше, и частный объём упражнений с увеличенной интенсивностью также более значительный;

- этот мезоцикл вызывает наибольшее утомление; следовательно, применение средств восстановления и контроль напряжённости тренировочного процесса приобретают первостепенную важность.

Эти характеристики трансформирующего мезоцикла определяют его продолжительность и содержание, а также особенности контроля за выполнением его нагрузок.

Таблица 3. Факторы, влияющие на продолжительность трансформирующего мезоцикла

Ограничения, вызванные накоплением утомления

Утомление, вызванное высококонцентрированными интенсивными рабочими нагрузками, приближается к высшей степени через 3-4 недели

Чрезмерного утомления можно избежать включением восстановительного микроцикла или аэробного мини-блока

Длительность остаточного тренировочного эффекта, вызванного предыдущим мезоциклом

После четырёх недель высокоинтенсивных рабочих нагрузок эффект от выполнения предыдущего аэробного мезоцикла существенно снижается

Остаточный тренировочный эффект предыдущего мезоцикла снижается со временем и через месяц становится значительно слабее

Ограничения, вносимые календарём соревнований

Короткий период времени между важными спортивными событиями требует сокращения длительности мезоцикла

В этом случае длительность мезоцикла зависит от календаря соревнований

Как видно из таблицы 3, трансформирующий мезоцикл как тренировочный блок высокоспециализированных интенсивных рабочих нагрузок обычно длится не более четырёх недель. Доминирующие факторы, ограничивающие его продолжительность, отличаются в зависимости от близости важных соревнований. В начале сезона основное влияние оказывает накопление усталости, в конце сезона длительность мезоцикла определяется календарём важных спортивных событий. В середине сезона значимыми являются оба эти фактора, меняющие её в соответствующей пропорции.

Длительность остаточных тренировочных эффектов, вызванных предыдущим накопительным мезоциклом, имеет довольно сложное комплексное влияние. С одной стороны, базовый двигательный потенциал (аэробная выносливость, максимальная мышечная сила) уменьшается и приближается к критическому уровню за четыре недели. Следовательно, если трансформирующий мезоцикл и последующий реализационный длятся шесть недель, спортсмен подойдёт к соревнованию со сниженным аэробным и силовым потенциалом. С другой стороны, многие спортивные дисциплины требуют, чтобы большой объём анаэробных гликолитических нагрузок выполнялся в течение более длительного периода. Это методическое противоречие можно преодолеть за счёт включения короткого аэробного мини-блока в рамках продолжительного анаэробного мезоцикла.

Содержание трансформирующего мезоцикла формируется определённым количеством последовательно включаемых микроциклов, характеристики которых приведены ниже (табл. 5).

Как видно из табл. 5, трансформирующий мезоцикл формируется главным образом из нагрузочных микроциклов; применение ударного микроцикла также возможно. Включение некоторого количества соревновательных выступлений может изменить программу. Часто соревновательная нагрузка ниже обычной тренировочной. В связи с этим спортсмены воспринимают соревнование как снижение нагрузки. Кроме того, спортсмены знают, что во время таких соревнований, которые вносят разнообразие в рутинную тренировочную работу, никто не ожидает от них личных рекордов. Включение восстановительного микроцикла может планироваться заранее или по мере необходимости индивидуально для спортсменов, которые приближаются к верхним пределам своих адаптационных возможностей. Включение контрастного аэробного (или силового/аэробного) миниблока позволяет продлить действие сниженных остаточных тренировочных явлений и частично восстановить спортсменов для последующих высокоинтенсивных тренировочных занятий.

Таблица 5. Выбор и последовательность различных микроциклов (МКЦ) при планировании трансформирующего мезоцикла

Содержание (типы предлагаемых МКЦ)

В начале мезоцикла

(обычно в течение одной недели) уровень нагрузки постепенно увеличивается

Средняя и финальная

Нагрузочный и/или ударный

Нагрузочный МКЦ может длиться менее недели (3-4 дня)

Аэробный контрастный миниблок

Не исключается участие в соревновании в состоянии утомления.

Такой МКЦ может включаться после ударного МКЦ, а за ним может следовать нагрузочный МКЦ.

Такой МКЦ (2-4 дня) может применяться для продления остаточных аэробных тренировочных явлений

Контроль главным образом предназначен для предотвращения чрезмерного накопления утомления и перетренировки. Важно контролировать выполнение тренировочной программы и оценивать текущие достижения при выполнении специфических по виду спорта упражнений (табл. 6).

Нужно подчеркнуть, что доза нагрузки и верхний предел адаптации — самые большие проблемы трансформирующего мезоцикла. Этот тренировочный цикл концентрирует самые высокие специфические по виду спорта рабочие нагрузки. Их выполнение в значительной степени определяет индивидуальный прогресс каждого спортсмена. Однако очень трудно определить верхний предел адаптации, который спортсмены не должны переходить. Даже оценка гормонального статуса и других маркеров крови не гарантирует точного и своевременного диагностирования состояния перетренированности.

Одно из наиболее чётких определений перетренированности было дано экс-рекордсменом мира, олимпийским чемпионом в беге и спортивным физиологом Питером Снеллом. Он сказал: «Перетренированностью можно назвать состояние, при котором результат падает, в то время как уровень тренированности остаётся прежним или растёт» (Snell, 1990). Согласно этому объяснению человек, который диагностирует состояние перетренированности, — тренер. С точки зрения тренера очень важно заметить общепринятые признаки ранней стадии перетренированности, такие как: 1) увеличение ЧСС покоя более чем на 5 уд./мин в течение более трёх-пяти дней; 2) постоянное или быстрое уменьшение массы тела; 3) постоянно увеличивающийся темп наступления общего утомления; 4) постоянно увеличенная болезненность мышц; 5) постоянно нарастающие признаки нарушения сна (Burke et al., 1990; Hooper et al., 1995).

Таблица 6. Основные характеристики и показатели контроля тренировочного процесса в течение трансформирующего мезоцикла

Общий объём выполненных упражнений.

Частный объём интенсивных упражнений.

Результаты ключевой тренировки

Важно знать, что спортсмены выполняют запланированную работу, особенно во время ключевых тренировок, и есть ли индивидуальные недостатки

Качества-мишени (специфические по виду спорта)

Результаты в специфических по виду спорта тренировочных занятиях.

Результаты, полученные в ключевых тренировках

В видах спорта с неизмеряемым результатом очень желательна качественная оценка

ЧСС в покое; самооценка уровня утомления, напряжения, качества сна, болезненности мышц. Мочевина крови и креатинфосфо-киназа.

Масса тела, мышечная масса. Жировая масса.

Лактат крови после выполнения заданий и упражнений, представляющих особый интерес

Максимальные тренировочные нагрузки вызывают максимальную реакцию, которая должна использоваться для обратной связи. Субъективные оценки уровня утомления, напряжения, качества сна и болезненности мышц дают тренеру ценную информацию. Конечно, очень важны доверительные отношения между тренером и спортсменом

Пример. Процесс 6-месячной подготовки девятнадцати элитных пловцов контролировался с использованием большой батареи маркеров крови и мочи, гормонов, креатинфосфокиназы, давления крови и ЧСС, а также специфических по виду спорта тестов с определением лактата крови. Кроме того, все пловцы ежедневно вносили в свои отчёты сведения об объёме плавания, времени сухого плавания и субъективные оценки напряжения, усталости, качества сна и болезненности мышц в соответствии со шкалой, в которой значение 1 соответствовало очень-очень низкой или хорошей оценке, а 7 — очень-очень высокой или плохой. За время наблюдения у трёх спортсменов было диагностировано состояние перетренированности. Однако различия между перетренировавшимися и остальными пловцами не отразились ни в маркерах крови, ни мочи, ни каких-либо других в середине или в конце сезона. Тем не менее эти различия значительно проявились через рейтинги самооценки уровня утомления и болезненности мышц. Более того, использование многокомпонентной статистической модели, включавшей средние рейтинги напряжения, утомления, качества сна и болезненности мышц способствовало предсказанию изменений в выполнении соревновательного упражнения. Интересно, что использование более объёмной батареи показателей не увеличило точность предсказания (Hooper et al., 1995).

Этот пример показывает, что иногда даже простые недорогие методы (то есть субъективные оценки напряжения, усталости, качества сна и болезненности мышц) при систематическом и ответственном использовании обеспечивают эффективный контроль, который особенно желателен во время высоконагрузочного трансформирующего мезоцикла.

Реализационный мезоцикл [ править | править код ]

Реализационный мезоцикл традиционно называют сужением (конусом). При традиционной периодизации принцип сужения используется перед началом важных соревнований и способствует лучшему выполнению соревновательного упражнения. Согласно концепции блоковой периодизации реализационный мезоцикл формирует заключительную фазу каждого этапа тренировки, и поэтому его функция более широкая. Он направлен на достижение наивысшего соревновательного результата и в этом аспекте использует обычную технику сужения. Однако этот мезоцикл также заключает тщательно разработанную программу, состоящую из нескольких тренировочных фаз, в которых развитию подвергались все её важные компоненты.

Этапы тренировки в начале, середине и конце сезона не одинаковы. Соответственно, реализационные мезоциклы также различаются в зависимости от уровня и важности предстоящего соревнования. Это определяет существенные особенности мезоцикла такого типа: его длительность, вариант сокращения рабочих нагрузок, эмоциональную напряжённость спортсменов и т.д. Данные особенности суммированы в таблице 7 и кратко обсуждены ниже.

Трансформирующий мезоцикл, в котором выполняются максимальные объёмы тренировочных нагрузок, ведёт к реализационному мезоциклу. Соответственно, спортсмены начинают выполнять программу такого мезоцикла, когда они утомлены. Следовательно, хронологически первая цель — обеспечение и облегчение восстановления и в конечном счёте достижение фазы суперкомпенсации во время соревнования. Важно помнить, что качества-мишени, которые должны быть целью программы мезоцикла, требуют высокой восприимчивости и реактивности центральной и периферической нервных систем, доступности энергоресурсов и психологической концентрации. Такие предпосылки правильного хода развивающего процесса могут появиться у хорошо отдохнувших спортсменов. Поэтому сокращение уровня тренировочной нагрузки является первостепенно важным при подключении реализионной программы.

Существуют различные подходы к снижению рабочих нагрузок. Существенным фактором, который влияет на степень снижения нагрузки, является длительность мезоцикла. Короткий мезоцикл требует быстрого снижения, а в более длительном может быть запланировано постепенное снижение. Сама длительность является чрезвычайно важной и изменчивой. Длительный мезоцикл способен привести спортсменов в состояние детренированности, тогда как слишком короткий мезоцикл может быть недостаточным для восстановления и развития специфических по виду спорта способностей. Это противоречие было специально отмечено (Mujika et al., 2004).

Моделирование соревновательного поведения и повышение технико-тактического мастерства — обязательный компонент программы реализационного мезоцикла во многих видах спорта. Несмотря на их отчётливую специфичность, общая идея моделирования технико-тактических действий присутствует везде — это настройка спортсменов на запланированное или ожидаемое соревновательное поведение. Следовательно, техникотактические программы моделирования должны удовлетворять следующим требованиям:

- упражнение должно максимально близко воспроизводить соревновательную ситуацию (схему гонки, тактические комбинации, технико-тактические задания и т.д.);

- уровень концентрации спортсменов должен приближаться к соревновательному;

- количество моделирующих действий должно быть достаточным для достижения устойчивых и надёжных технико-тактических навыков.

Таблица 7. Основные характеристики и особенности реализационного мезоцикла

Достижение пикового соревновательного результата, полное восстановление перед началом соревнования, завершение тренировочного этапа программы

Требования к уровню результата зависят от важности предстоящего соревнования

Максимальная скорость (быстрота), специфическая по виду спорта тактика, соревновательная готовность

Хорошо отдохнувшие спортсмены способны более эффективно развить эти способности, которые требуют более высокой реактивности и концентрации

чем в предыдущих мезоциклах

Есть различные подходы к сокращению уровня тренировочной нагрузки

Зависит от важности соревнования и специфических по виду спорта факторов

Использование специфических по виду спорта моделирующих упражнений (заданий)

Эти задания должны формировать соответствующие технико-тактическое варианты поведения в условиях соревнования

Эмоциональная напряжённость и тревожность

Повышаются в ожидании соревнования

Степень повышения зависит от уровня предстоящего соревнования

Оценка контрольных прохождений, техникотактических приёмов, реакции на тренировочное воздействие и уровня восстановления

Текущий контроль нацелен на:

а) интегративные специфические по виду спорта показатели;

б) индивидуально важные признаки и особенности

Использование пищевых добавок и контроль потребления энергии

Это предназначено для повышения работоспособности и предотвращения неблагоприятных изменений массы и состава тела

В таблице 8 представлены типичные технико-тактические задачи и их количество в реализационном мезоцикле квалифицированных байдарочников.

Эмоциональная напряжённость и тревожность — характерные черты предсоревновательной подготовки. Они возникают главным образом к концу сезона, когда важность соревнований и необходимость успешного выступления в них приближается к максимуму. Стоит помнить противоречивое воздействие предсоревновательного сужения на эмоциональное состояние спортсменов. Есть свидетельства о том, что снижение рабочей нагрузки в процессе сужения вызывает существенное улучшение настроения, связанное главным образом с лучшим восстановлением спортсмена (см. обзор Mujika et al., 2004). Однако предсоревновательная тревожность может значительно изменить эту тенденцию по крайней мере по двум обобщённым факторам: а) умеренный уровень тревожности облегчает выступления на соревнованиях и положительно влияет на поведение спортсменов, в то время как чрезмерная тревожность затрудняет эти действия; б) эффекты такого эмоционального возбуждения зависят от квалификации спортсменов, то есть элитные спортсмены могут извлечь из повышенной тревожности большую пользу, чем менее квалифицированные, в то время как эмоционально напряжённые спортсмены среднего уровня могут выступить хуже своих возможностей (Raglin и Wilson, 2000).

Таблица 8. Технико-тактическое моделирование гоночных действий в двухнедельном реализационном мезоцикле квалифицированных байдарочников

Типичные задачи технико-тактического моделирования гонки

Псевдосоревновательное прохождение гоночной дистанции

Моделирование гонки по отрезкам дистанции

(четыре четверти, разделённые 20-секундным перерывом)

Моделирование прохождения только первой четверти гоночной дистанции

Моделирование прохождения только середины гоночной дистанции (двух средних четвертей)

Моделирование предсоревновательной разминки

Контроль тренировочного процесса имеет особенности, связанные с доминирующей направленностью мезоцикла и особенностями предсоревновательной подготовки (см. табл. 9).

Таблица 9. Основные характеристики и контрольные показатели тренировочного процесса в реализационном мезоцикле

Общее количество спринтерских прохождений.

Общее количество специфических по виду спорта моделирующих упражнений.

Общее количество квазисоревнова-тельных действий

Все эти характеристики нужно сравнивать с плановыми и индивидуальным графиком каждого спортсмена.

Эти характеристики могут оценить качество выполнения соревновательного упражнения

ЧСС и лактат крови после выполнения важных упражнений.

Восприятие усилия. Креатинфосфокиназа и уровень мочевины крови

Острая реакция после выполнения упражнения характеризует индивидуальные резервы и тенденцию совершенствования. Креатинфосфокиназа и мочевина крови показывают уровень восстановления

Качество сна и настроение. Масса тела.

Жировая масса тела

Можно использовать опрос о качестве сна и настроении. Величина общей и жировой массы тела представляет особый интерес в видах спорта, где спортсмены делятся на весовые категории

Хотя реализационные мезоциклы в рамках годичного цикла неодинаковы, похожесть программ контроля даёт некоторые видимые преимущества для подготовки спортсмена в целом:

- тренер может выбрать, проверить и утвердить полный набор тестов и контрольных показателей;

- для каждого спортсмена могут быть разработаны индивидуальные нормы;

- спортсмены могут изучить свои индивидуальные реакции, чтобы лучше приспособиться к более напряжённым ситуациям по мере приближения к главным соревнованиям;

- методы саморегуляции, аутогенной тренировки и снижения массы тела (при необходимости) могут быть определены заранее и скорректированы индивидуально.

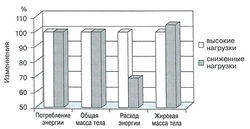

Питанию спортсменов в течение реализационного мезоцикла следует уделять особое внимание, чтобы сбалансировать потребление и расход энергии. Как уже было подчёркнуто, снижение тренировочной нагрузки является основной характеристикой этого мезоцикла. Соответственно, расход энергии уменьшается значительно, в то время как пищевые привычки спортсменов часто остаются неизменными. В результате энергопотребление может превысить расход энергии, вызвав существенное увеличение жировой массы тела.

Пример. Двадцать высококвалифицированных мужчин-триатлонистов наблюдались в течение четырёхнедельного мезоцикла с высокими тренировочными нагрузками и последующего двухнедельного сужения (мезоцикла с уменьшенными нагрузками). Оценивались общая масса тела, жировая масса, потребление и расход энергии. Было выявлено, что среднее потребление энергии оставалось у спортсменов на том же уровне, тогда как расход энергии за время сужения уменьшился до 69,3% (Рис. 2). Средняя масса тела спортсменов группы не изменилась, однако жировая масса увеличилась на 4,3%. Несбалансированность потребления и расхода энергии вызвала существенное накопление жира. Можно также предположить, что их мышечная масса также уменьшилась, в то время как общая масса тела осталась на прежнем уровне. Отсюда следует, что общая масса тела как индикатор антропометрического статуса не всегда надёжна. Предсоревновательное сокращение тренировочных нагрузок требует уделять большое внимание питанию спортсменов, которое должно соответствовать сниженному расходу энергии (по Margaritis et al., 2003).

В заключение можно сказать, что реализационный мезоцикл явно предлагает самый низкий уровень тренировочных нагрузок, однако уровень эмоциональной напряжённости в это время может быть намного выше, чем во время обычной тренировочной программы. Соответственно, этот эмоциональный фактор может существенно изменить как поведение, так и реакцию спортсменов на тренировочную нагрузку.

Источник