Буддийские медитации — какие они бывают?

Здравствуйте, дорогие читатели – искатели знаний и истины!

Медитация помогает освободиться от стресса, приводит к состоянию покоя и концентрации, позволяет соприкоснуться со своим внутренним центром. В том или ином виде ее используют в ведической культуре, индуизме, йогических практиках и буддизме.

Сегодня мы предлагаем вам поговорить про буддийские медитации. Статья ниже расскажет о том, что такое медитация в буддизме, в чем ее особенности, из каких этапов она состоит. Также вы узнаете, как практикуют монахи и миряне разных буддийских направлений и для чего они это делают.

Что же, давайте начнем!

Особенности медитаций в буддизме

Медитация – неотъемлемая часть духовной жизни буддистов. Она предполагает полный спектр физических и духовных практик. Медитативные практики и соблюдение предписаний Восьмеричного пути в конечном итоге приводят буддистов к тому, к чему они стремятся всю жизнь в этом мире: обрести состояние истинной любви, милосердия, вырваться из круговорота перерождений, пробудиться и достичь нирваны.

Каждое направление буддизма по-разному смотрит на цели медитации. Так, например, согласно ваджраяне, они могут привести человека к пробуждению уже в этом рождениии, согласно махаяне и хинаяне – в следующем. Тхеравада утверждает, что медитации приведут буддиста к титулу архата при условии постоянных практик, а в школе дзен они лежат в основе всего направления.

Медитация в буддизме связана сразу с несколькими понятиями:

- смрити – наблюдение за собой;

- шамадха – умиротворение ума;

- випассана – постоянная осознанность ума;

- дхьяна – концентрация внимания;

- саматхи – сосредоточение;

- прадженя – прозрение на уровне интуиции, подсознания;

- бхавана – непосредственно сама медитация.

Основные техники практики были описаны еще в древнебуддийских текстах. С эволюцией буддийской философии они, естественно, не раз менялись, но и сегодня медитативные практики монахов и мирян в некотором роде похожи на то, как медитировал Будда Шакьямуни.

Медитация не универсальна для всех, она может меняться как в зависимости от определенной школы, так и в зависимости от конкретного человека. Их цель сходится в том, что они призваны трансформировать ум медитирующего таким образом, чтобы он углубился в самопознание и тем самым нашел дорогу к освобождению.

Все практики часто делятся на две составляющие:

- действие – физические и психические упражнения, например, развитие интуиции, отстройка йогических асан;

- созерцание – путешествие вглубь себя, познание природы окружающих вещей и явлений путем средоточенного наблюдения за ними.

К некоторым видам медитации невозможно приступить сразу, не имея какой-то подготовки. Их обычно предваряют обучение, чтение священных писаний, наставления опытного учителя или гуру.

В связи с этим выделяют три стадии бхаваны:

- шрути – обучение: следование инструкциям учителей, изучение священных текстов;

- вичара – размышление над новой информацией, над увиденным и услышанным, применение методов к себе;

- бхавана – непосредственная медитация.

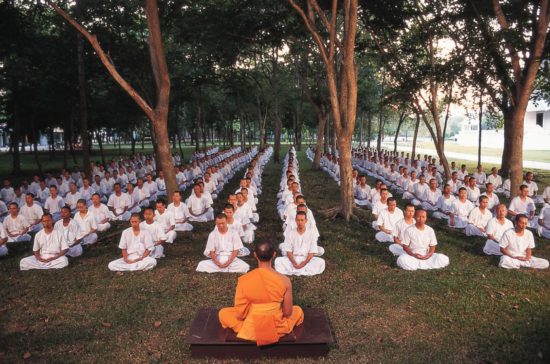

Для начинающих есть особые практики, которые в первую очередь учат ум сосредоточиваться на конкретном объекте или точке. Новички обычно начинают с нескольких минут в день и постепенно увеличивают время. Главное – упорство и постоянство, медитировать рекомендуют каждый день.

- Медитация и происходящие во время нее трансформации ума также содержат несколько этапов:

- Ум сосредотачивается, чтобы понять смысл истины.

- Отсекаются беспокойства и мыслительные процессы.

- Ум избавляется от эмоций: переживаний, радостей, сомнений.

- Наступает невозмутимость, отрешенное от мира состояние.

Практику составляют два вида медитации:

- аналитическая – дает взглянуть на реальность без призмы субъективности, показывает вещи такими, какие они есть;

- стабилизирующая – сосредоточение и удержание внимания на этих вещах.

Чтобы практика прошла успешно, ее стараются проводить постоянно, иногда даже несколько раз в день, и главное – в одно и то же время. Считается, что утренняя медитация – самая продуктивная. О том, какой время выбрать для медитации, мы писали в этой статье.

Лучшему сосредоточению способствует спокойная обстановка, где ничто не мешает, не отвлекает. Удобная поза, которую используют чаще всего – падмасана, то есть поза лотоса, или полулотоса. Нередко созерцание сопровождается ненавязчивой музыкой, которая помогает расслабиться.

Разновидности

Истинная буддийская медитация возникла больше 2,5 тысяч лет назад, когда Будда Шакьямуни сутками сидел под деревом Бодхи, сосредоточив ум, устремив взгляд внутрь себя и созерцая окружающий мир. С тех пор буддийская мысль разделилась на множество школ, и понимание практики в каждой из них разное.

Махаянцы вызывают концентрацию ума на ментальном уровне. Тантра предлагает медитировать на разных божеств, например, на Будду Амитабху, Авалокитешвару и даже Будду Шакьямуни, ассоциируя себя с буддами и многократно произнося мантру конкретного божества.

Утро буддийских монахов начинается с физических упражнений на горном склоне, отстройкой асан и дальнейшими медитациями.

Новичкам, которые хотят приступить к буддийским практикам, но не имеют сильной мотивации, нынешний Далай-лама XIV советует быть немножечко эгоистам – думать о том, что, заботясь о всем сущем на Земле, они сами постигнут счастье.

Буддийские медитативные практики условно делятся на два вида:

- випассана, или по-тибетски лхатонг – направлена на прозрение и развитие мудрости, познание тела и ума;

- саматха (шаматха), или по-тибетски шинэ – направлена на успокоение, делает ум чистым, незамутненным, сосредоточенным.

Палийский канон нередко называет совокупность медитативных практик соединением этих понятий – “саматха-випассана”.

Випассана

Санскритская “випассана” и тибетский “лхатонг” – одно и то же, означает “прозрение”, “ясный взгляд”. Випассана очищает ум и дает осознать непостоянство вещей в мире.

Эта практика одна из самых древних в истории буддизма, появилась в VI столетии до нашей эпохи. Она распространена в первую очрердь в направлении тхеравады.

Випассана прекрасно подходит новичкам, потому что имеет “облегченный вариант”, который учит концентрировать внимание. Для выполнения практики следует сесть, выпрямив спину, на полу в позе лотоса или полулотоса, но можно использовать стул. Затем нужно прикрыть глаза и сосредоточиться на дыхании – это будет первичный объект.

Итак, главная цель наблюдения – дыхание: то, как оно покидает область носа и рта и попадает туда, как двигается живот и грудная клетка. Все, что происходит вокруг: звуки, запахи, предметы, ощущения – это вторичные объекты, и нужно постараться абстрагироваться от них.

Конечно, совсем их не замечать в первое время очень трудно. Поэтому предлагается зафиксировать их в памяти. К примеру, если мы слышим шум машин или писк комара, говорим: “Звук”. Если чувствуем, как затекли ноги или болит спина, отмечаем: “Боль”. Все постороннее – отвлекающий шум, и если не удается его не замечать, следует отметить его и снова сконцентрироваться на дыхании.

Практика випассаны помогает осознать природу мира:

- анника – непостоянство;

- анната – пустотность;

- дукха – привязанность.

Такое осознание поможет обрести свободу и спокойствие.

Осознанность

Напрямую от випассаны произошла практика осознанности, или на санскрите – сати. Она также используется в направлении дзен.

Так же, как в випассане, внимание уделяется одному объекту – обычно это дыхание. Посторонние мысли, чувства, явления не оцениваются и не замечаются вообще. При любом блуждании ума нужно его вернуть на первичный объект.

Практика осознанности охватила многих людей, даже тех, кто не знаком с буддизмом и просто желает поправить собственное психическое и физическое здоровье. Ее преимущество в том, что практиковать можно везде: дома, на работе, на прогулке, в машине, в больнице, в школе.

Саматха и радужный свет

Саматха, или шинэ, распространена во всех главных направлениях: в махаяне, тхераваде и ваджраяне. Здесь тоже особое внимание уделяется дыхательным циклам, вдохам и выдохам, сосредоточению на настоящем. Часто саматху используют во время упражнений нендро, медитации на будд, бодхисаттв и прочтении мантр.

Одна из интереснейших практик шинэ – радужный свет. Для ее выполнения нужно сесть в удобном положении с прямой спиной и скрещенными ногами. Возможен также вариант сидя на стуле – тогда правая нога должна быть спереди или сверху.

Правая рука лежит сверху, большие пальцы ладоней касаются друг друга. Ум успокаивается, концентрируется на дыхании, а на уровне груди, рядом с сердцем, появляется вымышленная полоска радужного света. Он медленно разливается по всему телу, преодолевая все препятствия в виде тревог, переживаний, горестей.

Через какое-то время радужный свет должен наполнить человека полностью, от макушки и затылка до кончиков пальцев рук и ног. Тело словно светится изнутри разноцветным светом.

После того, как свет заполнил изнутри, он начинает выливаться наружу, распространяясь на все сущее, на пространство, на близких, родных и весь мир. Этот свет мы должны дарить, пока этот дар не будет нам казаться естественным.

Позже мы делаем паузу и возвращаем радужный мост только внутрь себя. Теперь свет не имеет границ, центра и цвета.

Затем мы возвращаемся в привычный мир с пожеланиями добра и счастья. Он не знает страданий, лишь только смысл, пользу и всепоглощающую любовь.

Метта

Ее также называют медитацией любящей доброты, а в более современных трактовках – медитацией милосердия. Своими корнями она уходит в Тибет, а сегодня распространилась повсеместно на буддийских землях.

Само название переводится как “добро”, “милосердие”, “сострадание”. Ее рекомендуется практиковать людям, которые сами в себе замечают эгоцентризм, проявление гнева, злости, несправедливость по отношению к другим, а также нарушения сна. Метта-медитация помогает обрести внутреннее спокойствие, взрастить эмпатические чувства, любовь к ближним и всему миру в целом.

Чтобы приступить к ней, нужно сесть в удобном положении, закрыв глаза. В районе чакры сердца нужно мысленно вообразить сгусток энергии, в которой сосредоточилась любовь. Ее нужно направлять поэтапно на:

- себя;

- близких людей, родных, друзей;

- людей, которые вам безразличны;

- неприятных людей, соперников;

- Вселенную, весь мир в целом.

Еще сам Будда Шакьямуни учил, что освободив себя от злости добром, можно остановить недобрую волю и все плохое.

Дзадзен

Японцы, среди которых много адептов школы дзен, понимают его как “медитация в положении сидя”. Действительно, для главного действия в дзен – практики – нужно сесть в падмасане или полупадмасане на полу, выпрямить спину, сомкнуть губы, устремить взгляд перед собой и слегка прикрыть веки. Дзадзен помогает успокоить тело и разум, понять природу Вселенной.

Дзадзен может проходить двумя способами:

Полное сосредоточение на дыхании – не нужно отвлекаться на обстановку вокруг, для этого можно даже отсчитывать дыхательные циклы.

Абстрагироваться от всего – не зацикливать взгляд и мысли ни на каком предмете, просто не думать ни о чем.

Такие практики лишь на первый взгляд кажутся простыми, на деле же они требуют постоянных тренировок: как тела, так и ума.

Заключение

Большое спасибо за внимание, дорогие читатели! Пусть спокойствие, умиротворение и любовь не покидают вас. Присоединяйтесь к нам — подписывайтесь на блог, чтобы получать свежие статьи себе на почту!

Источник

Медитация в буддизме. Ключевые моменты

«Когда я через три года вернулся, мои друзья спрашивали, чего я достиг там, на своей горе. Я не мог сказать, что достиг чего-то особенного. Я не научился летать и творить чудеса. Но я стал немного мудрее». Геше Джампа Тинлей

Медитация — это состояние, в котором миры, Внешний и Внутренний, соединяются в Пустоту. И это состояние, эта практика выходит за пределы всех религиозных догм. И одновременно с этим представляет суть всех религий.

Это практика, которая позволяет тем, кто ей занимается, войти в прямой контакт со своей истинной сущностью. Возможно, получить ответ на вопрос: Кто ты есть? Если такой вопрос имеется.

Две основные практики буддийской медитации называются на санскрите Шаматха и Випашьяна. По-тибетски: Шинэ и Лхатонг.

Перевод с тибетского:

Ши — замедление, отдых, расслабление;

Нэ — удержание, соблюдение;

Шинэ — тип медитации, ставящий целью достижение ментального покоя;

Лхаг — ясный, высший;

Тонг — узреть;

Лхатонг — «медитация прозрения».

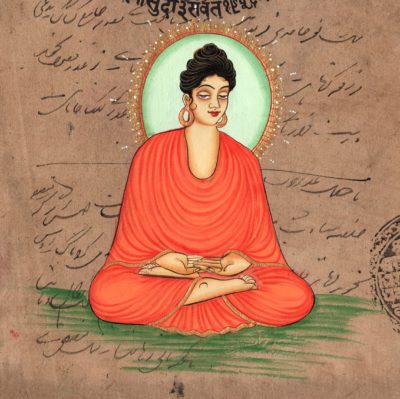

Тело и Ум

Существует связь между позой тела и позицией ума. Правильная поза в медитации служит для того, чтобы направить наш ум в требуемое русло. Если посмотреть тханки и статуи Будды и других божеств — когда тело изображено сидя, ноги всегда скрещены в падмасане. Это в некоторой степени является визуальным руководством. Любая сохранившаяся буддийская живопись — это «зашифрованная» техника для практики. В данном случае — практики медитации.

Согьял Ринпоче в «Тибетской книге жизни и смерти» пишет:

Спина должна быть прямой, как «стрела», тогда «внутренняя энергия», или прана, легко будет течь по тонким каналам тела, и ваш ум найдёт своё истинное состояние покоя.

Геше Джампа Тинлей говорит:

Центральный канал, Авадхути, должен быть прямым. Если он хотя бы немножко изогнут, то в этих местах могут появляться дополнительные ветры — энергии, которые будут искажать процесс медитации.

Если мы занимаемся йогой недавно и тело не готово к продолжительному нахождению в медитативной позе, возникает естественное препятствие в виде дискомфортных ощущений, и все мысли заняты только своими конечностями. Лучше на некоторое время найти такое положение с прямой спиной, которое позволит не отвлекаться на страдания в ногах, позволить себе поменять положение ног, сесть удобнее, постараться не обращать на тело внимание.

Что касается восприятия любых других проявлений окружающей действительности: если мы слышим звуки, шумы, не оценивать эти явления, не думать, что они нам мешают, нам мешают не они, а наша на них реакция. Можно попробовать отпустить какие бы то ни было эмоциональные оценки — «нравится/не нравится», «мешает медитации». Мы наблюдаем своё присутствие в настоящем моменте, наблюдаем то, на чём мы концентрируемся. Наблюдаем за своими мыслями, как бы со стороны, не увлекаясь.

Если в какой-то момент, занимаясь медитацией, мы получаем определённое переживание, это, конечно, будет для нас радостью, открытием, чем-то удивительным — так вот, здесь важно не привязываться к этому переживанию. Иначе нам, как с любым позитивным опытом, захочется повторить это. Когда мы будем приступать к медитации в следующий раз, бессознательно мы будем ждать момент, который наступил в прошлый раз, а это уже лишнее напряжение. Чтобы в медитации что-то «случилось», проявилось, нужно отпустить любые ожидания.

Это медитация с опорой на объект. Для реализации шаматхи лучшей целью (объектом) является тело Татхагаты.

Геше Джампа Тинлей в тексте «Шаматха. Основы тибетской медитации» говорит:

«Существует много объектов медитации для шаматхи. И великие мастера, с точки зрения сутры, предлагают обычно выбрать для медитации образ Будды. На уровне тантры иногда рекомендуют концентрироваться на букве А или на Ясном Свете.

Объект медитации, образ Будды, должен быть небольшим, размером с большой палец. Золотого цвета. И вы должны чувствовать, как из него исходят лучи. При этом вы не должны визуализировать его как статуэтку. Вы должны визуализировать живого, настоящего Будду. Он находится от вас где-то на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, рекомендуется визуализировать Будду не слишком высоко и не слишком низко, — на уровне лба.

Почему образ Будды визуализируется таким маленьким? Это тоже имеет причину. В визуализации нет случайных деталей. Маленьким мы визуализируем его для того, чтобы улучшить концентрацию: если бы мы визуализировали большой образ Будды, внимание рассеивалось бы. Итак — это объект медитации для развития шаматхи.

Чтобы сделать процесс медитации легче, очень хорошо на первое время иметь перед собой статуэтку. Вы смотрите на эту статуэтку время от времени, а потом пытаетесь ее воспроизвести при визуализации. По мере того, как ум будет привыкать к образу, визуализировать будет все легче.

Наверное, никому не составит труда представить себе образ друга, которого вы хорошо знаете и помните. Ваш ум с ним хорошо знаком. Также и здесь: чем больше ваш ум будет привыкать к образу статуэтки, тем легче будет визуализировать её. Поэтому рекомендуется вначале использовать статуэтку».

Руководство к технике визуализации можно также найти у Ело Ринпоче в «Комментарии к практике осуществления безмятежности»:

«Когда вы визуализируете, опираясь сначала на изображение или статую, в вашем уме этот образ не должен проявляться как нарисованный или как статуя. Он должен проявляться в образе живого Будды, который не является нарисованным, не является изображением, не является сделанным из золота, серебра или глины. Это настоящее тело Будды, радужное тело, от которого идут лучи, и это тело не из обычной плоти. Это действительно тело Будды».

Удерживание образа тела Будды, Татхагаты — способ проявить определённую связь с этим «явлением». Чем больше мы практикуем, тем яснее и стабильнее удерживается образ. В буддизме есть точка зрения: у человека, установившего связь с определённым божеством, есть возможность в момент смерти — направить свои мысли к этому божеству и таким образом «проявиться» в измерении последнего.

Это можно по-разному воспринимать. Если допустить что сущность человека — тончайшее сознание, настолько тонкое, что в материальной реальности даже нет аналогов, продолжает своё существование после смерти физического тела, то оно («сознание», если это так назвать ) попадает в состояние Бардо.

Это то промежуточное состояние, после которого сознание имеет возможность «проявиться» снова, например, в Мире Людей — в момент соединения мужского и женского частей — направиться в ту точку, из которой начинает формироваться будущее человеческое существо.

То, куда сознание перерождается, определяется так называемым «кармическим ветром». Здесь можно говорить о карме, о том благостно ли мы жили и т. д., но по сути — направление, куда ты отправляешься, зависит от «тяжести» тела.

Тела в данном случае не физического — грубой материи — а тела, можно сказать духовного, то есть той самой тончайшей частички. Чем более грубые эмоции, мысли посещают человека, тем тяжелее его вибрация. Чем «сознание» легче, тоньше, тем в более тонкий мир оно способно попасть.

Иногда люди говорят, что чувствуют связь с определённым проявлением, например, когда человек читает или видит образ Падмасамбхавы, Миларепы или Тары, он может ощущать радость, подъём, то, о чём говорят «родное». Тогда можно, концентрируясь на этом образе, перемещать своё сознание от проявленной, материальной реальности вокруг в более тонкую.

То есть божество, образ является Проводником.

Возникает вопрос: проводником к чему? К Абсолюту? Что есть Абсолют? Что есть Пустота?

В разных учениях, религиях, философиях об одном и том же говорят разными словами. Первоматерия, первоприрода, из которой состоит всё сущее. В Дзогчен это называют Ригпа, в буддизме — Шуньята. Термины могут быть разные, любые слова — форма, словесная в данном случае.

Есть нечто, что человеку сложно описать — это можно только Пережить.

Люди, пробуя присвоить символ, словесную форму необъятному, дают имя этим состояниям. Но их невозможно понять с помощью Ума, чтения или объяснения, это именно тот опыт, переживание которого с человеком может «случиться» как бы само.

Переживание пустоты или как угодно по-другому названное состояние — это нечто, которое, если ни испытал, объяснить не сможешь. Интеллектуально не постичь — у нашего Ума нет аналогов. Все сравнения недостаточны. Любые сравнения ограничены.

А это то, в чём нет ограничений как таковых.

Здесь нет ответов, потому что уже нет вопросов.

Источник