Общая характеристика структуры спортивной тренировки.

В процессе построения спортивной подготовки целостность тренировочного процесса обеспечивается на основе определенной структуры, которая представляет собой относительно устойчивый порядок объединения компонентов (подсистем, сторон и отдельных звеньев), их закономерное отношение друг с другом и общую последовательность.

Структура тренировки характеризуется, в частности:

1) порядком взаимосвязи элементов содержания тренировки (средств, методов общей и специальной физической, тактической и технической подготовки и т.д.);

2) необходимым соотношением параметров тренировочной нагрузки (ее количественных и качественных характеристик объема и интенсивности);

3) определенной последовательностью различных звеньев тренировочного процесса (отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, циклов), представляющих фазы или стадии данного процесса, во время которых тренировочный процесс претерпевает закономерные изменения.

В зависимости от масштаба времени, в пределах которого протекает тренировочный процесс, различают:

а) микроструктуру — структуру отдельного тренировочного занятия, структуру отдельного тренировочного дня и микроцикла (например, недельного);

б) мезоструктуру — структуру этапов тренировки, включающих относительно законченный ряд микроциклов (суммарной длительностью, например, около месяца);

в) макроструктуру — структуру больших тренировочных циклов типа полугодичных, годичных и многолетних.

Микроцикл — это совокупность нескольких тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют относительно повторяющийся фрагмент тренировочного процесса, это малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или околонедельной продолжительностью, включающий обычно от двух до нескольких занятий. Продолжительность микроциклов может колебаться от 3—4 до 14 дней. Наиболее распространены 7-дневные микроциклы, которые, совпадая по продолжительности с календарной неделей, хорошо согласуются с общим режимом занимающихся.

Мезоцикл — это средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов. Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет систематизировать его в соответствии с главной задачей периода или этапа подготовки, обеспечить оптимальную динамику тренировочных и соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных средств и методов подготовки, соответствие между факторами педагогического воздействия и восстановительными мероприятиями, достичь преемственности в воспитании различных качеств и способностей.

Макроцикл — это большой тренировочный цикл типа полугодичного (в отдельных случаях 3—4 месяца), годичного, многолетнего (например, четырехгодичного), связанный с развитием, стабилизацией и временной утратой спортивной формы и включающий законченный ряд периодов, этапов, мезоциклов. В каждом макроцикле выделяются три периода — подготовительный, соревновательный и переходный

Краткая характеристика компонентов структуры спортивной тренировки

| Уровень структуры | Компонент структуры | Основные причины выделения компонента | Основные разновидности компонента | Примерная протяженность во времени |

| Микроструктура | Тренировочное задание | Зависимость воздействия тренировочного упражнения от исходного состояния спортсмена, отдыха и других условий | Анаэробная, аэробная, технико-тактическая и другие направленности | От десятков секунд до нескольких часов |

| Часть тренировочного занятия | Динамика работоспособности спортсмена в ходе тренировочного занятия | 1. Подготовительная 2. Основная 3. Заключительная | 1. 10—40 мин 2. От десятков минут до нескольких часов 3. 10—20 мин | |

| Тренировочное занятие | Традиционное для физического воспитания использование урочной формы проведения занятий, ограниченная работоспособность при выполнении заданий в течение десятков минут — часов, возможности эксплуатации спортивной базы | 1. Избирательная направленность 2. Комплексная направленность | От десятков минут до нескольких часов | |

| Микроцикл | Необходимость управления процессами утомления и восстановления, обеспечение оптимального взаимодействия между заданиями различной направленности, традиционный распорядок жизнедеятельности (календарная неделя) | 1. Собственно тренировочные (ординарные и ударные) 2. Подводящие 3. Соревновательные 4. Восстановительные | 2—7 дней | |

| Мезо-структура | Мезоцикл | Достижение кумулятивного (суммарного) тренировочного эффекта, замедление и прекращение адаптационных перестроек в ответ на однообразную по величине и направленности нагрузку | 1. Втягивающие 2. Базовые 3. Контрольно-подготовительные 4. Предсоревновательные 5. Соревновательные 6. Восстановительно-подготовительные 7. Восстановительно — поддерживающие | 3—4 недели (3—6 микроциклов) |

| Период макроцикла | Обеспечение определенной фазы развития спортивной формы (становления, стабилизации и утраты) | 1. Подготовительный 2. Соревновательный 3. Переходный | 1. 3—4 или 5—7 месяцев 2. 1,5—2 или 4—5 месяцев 3. 2—3 или 4—6 недель | |

| Макроцикл | Необходимость управления развитием спортивной формы в соответствии с календарем соревнований | 1. Годичный 2. Полугодичный | 1. 1 год 2. 6 месяцев | |

| Стадии и этапы многолетнего процесса тренировки | Закономерности становления спортивного мастерства, закономерности возрастного развития человека, изменение общих условий в различные периоды жизни и их влияние на возможности достижения высоких спортивных результатов | 1. Стадия базовой подготовки (этапы предварительной спортивной подготовки, начальной специализации) 2. Стадия максимальной реализации спортивных возможностей (этапы углубленной тренировки, высших достижений ) 3. Стадия спортивного долголетия (этапы сохранения достижений, поддержания общей тренированности) | 1. 4—6 лет 2. 8—12 лет 3. До десятков лет |

Описать построение тренировочного занятия, части занятия, их продолжительность и содержание. Назвать разновидности занятий.

Тренировочным заданием называется физическое упражнение со всеми необходимыми условиями для его выполнения, позволяющими решать определенную педагогическую задачу (В. П. Попов, В. Н. Кряж): Тренировочные задания могут иметь разную направленность, связанную с воспитанием двигательных способностей, обучением технике и тактике, решением задач разминки, восстановления и т. д. Направленность определяет и другие характерном тренировочного задания, в частности его продолжительность. Так, отдельные задания, используемые для разминки, могут выполняться в течение нескольких секунд, а задания с направленностью на воспитание аэробной выносливости—1,5—2 ч и больше.

Исходным целостным звеном, из множества которых состоит весь тренировочный процесс, является отдельное тренировочное занятие. Уроки и другие формы отдельных практических спортивных занятий имеют ряд общих черт, типичных для структуры любого рационально организованного занятия физическими упражнениями.Так, в каждом отдельном занятии есть три части: подготовительная (в спорте она получила название «разминка»), основная и заключительная. Общие методические правила их построения остаются справедливыми и в спорте.

3.Части тренировочного занятия, их продолжительность и содержание.

Основной причиной выделения частей является динамика (изменение) работоспособности спортсмена в ходе тренировки, которая в начале поднимается до максимума, а затем на некоторое время стабилизируется и в конце тренировки начинает снижаться (из за наступающего утомления).

Подготовительная часть тренировочного занятия (10-15%) служит для повышения работоспособности спортсмена до такого уровня, который обеспечивает успешное решение задач занятия, а также уменьшает опасность травматизма. Слишком короткая разминка не позволит спортсмену подготовиться к основной работе, а слишком продолжительная может вызвать нежелательное утомление.

Включает в себя:

1. Организационные мероприятия:

· Постановку задач занятия

2.Теоретические и необходимые подготовительные мероприятия:

· Перестроение для разминки.

3.Проведение общей и специальной разминки:

· Общая разминка – активизирует деятельность важнейших функциональных систем ( ЦНС, двигательный аппарат и т.д.). Используются различные общеподготовительные упражнения.

· Специальная разминка – служит для подготовки организма к дальнейшей специальной подготовке, направлена на достижение оптимального состояния двигательного аппарата, для эффективной деятельности спортсмена в основной части занятия.

Начало мышечной деятельности сопровождается нарастанием работоспособности, т.е. врабатыванием. Этому предшествует возбуждение нервной системы и активизация деятельности вегетативной системы, необходимой для настройки организма на осознанное выполнение работы. Продолжительность врабатывания зависит от:

· Конкретного вида мышечной деятельности,

Основная часть занятия включает в себя задания, направленные на решение наиболее важных его задач. Длительность основной части может составлять от 50% до 80% от общего времени занятия. Ее содержание может формироваться по-разному, например использовать практически одно задание (кроссовый бег) или, напротив, применять большое количество заданий одинаковой или различной направленности. В последнем случае очень важна структура основной части, правильная очередность этих заданий, поскольку один их порядок вызовет положительное взаимодействие между результатами выполнения, а другой — отрицательные последствия.

В зависимости от структуры и направленности занятия основная часть бывает:

· тренировочной – способствует развитию только физических качеств,

· учебно-тренировочной – комплексное развитие физических качеств и обучение технике,

· учебно-технической – обучение и совершенствование техники,

· контрольной – оценка различных сторон подготовленности спортсмена.

Основным фактором, влияющим на организм спортсмена, является величина нагрузки.

Заключительная часть занятия решает задачи направленного снижения функциональной активности спортсменов, активизации восстановительных процессов, устранения неблагоприятных последствий выполнения некоторых тренировочных заданий. В нее включаются разнообразные задания, связанные со снижением тонуса мышц, с восстановлением дыхания, с переключением на неспецифическую деятельность, с непривычной координацией и т. д., а также закрепление освоенного материала и проведение организационно-методических мероприятий (подведение итогов занятий, определение лучших спортсменов, оценка качества выполнения заданий, задание на дом).

Разновидности занятий

По педагогической направленности тренировочные занятия бывают:

По величине нагрузки — занятия с большой нагрузкой, со значительной, средней и малой нагрузкой.

По форме организации выделяют следующие виды занятий:

• фронтальные — спортсмены одновременно выполняют одно и то же упражнение всей группой;

• групповые — спортсмены делятся в ходе выполнения тренировочных заданий на группы, при этом должны быть созданы эффективные условия для выполнения соревновательных упражнений;

• индивидуальные — спортсмены самостоятельно выполняют задания с индивидуальной дозировкой нагрузки;

• свободные — данный вид занятий используют спортсмены высокого класса, у которых есть большой стаж подготовки, специальные знания и опыт.

По особенностям решаемых задач различают следующие тренировочные занятия:

• учебные, где идет освоение нового материла;

• тренировочные, которые направлены на осуществление различных видов подготовки и в первую очередь физической;

• учебно-тренировочные, сочетают освоение нового материала и развитие физических качеств;

• восстановительные с небольшым суммарным объемом нагрузки для стимулирования восстановительных процессов;

• модельные, проводят в непосредственной подготовке к соревнованиям;

• контрольные, применяют для контроля подготовленности спортсменов.

Источник

Структура спортивной тренировки

Содержание

Структура тренировочного занятия [ править | править код ]

Несмотря на разнообразие и специфику различных видов спорта, существуют общие правила того, как должно строиться любое отдельное тренировочное занятие. Знания о структуре тренировки принадлежат к наиболее комплексному разделу теории тренировки, который все тренеры начинают изучать в процессе приобретения личного опыта с начала собственной спортивной карьеры. Действительно, каждый знает, что отдельная тренировка состоит из вводной части (разминки), основной (в которой выполняются запланированные нагрузки) и заключительной. Эта общая структура подходит ко всем возможным комбинациям организационных форм и упражнений и была описана многими авторами. Однако прогресс спортивной науки и практики привёл к более полному пониманию фактов, которые когда-то казались очень простыми, а теперь представляются многозначными. Таким образом, сущность и содержание каждого компонента тренировки теперь могут стать более понятными.

Разминка [ править | править код ]

Великий новозеландский тренер Артур Лидьярд включил главу, посвящённую разминке, в свою книгу, которую он написал вместе с Гартом Джилмуром [Garth Gilmour] (2000). В ней он отметил, что однажды всемирно известного австралийского тренера Перси Черутти [Percy Cerutty], который работал с многократным рекордсменом мира и Олимпийским чемпионом в беге Гербертом Эллиоттом [Herbert Elliott], спросили о роли разминки. Авторитетный тренер ответил, что кролики не разминаются, но могут бежать «как сам дьявол». Тренер из колледжа Абилина [Abilene College], который задал этот вопрос, не назвав своего имени, отнёсся к такому ответу серьёзно и провёл специальное исследование.

Результаты исследования. Тренер из Абилина снял поведение кролика перед началом бега. Когда кролик вылез из норки, он осмотрелся вокруг (поворачивая голову и растягивая мышцы шеи и спины) и пробежался несколько раз вперёд и назад. После этого он побежал через поле. Таким образом, кролик действительно выполнил разминку, хотя и не такую серьёзную, как бегуны-люди (Lydiard и Gilmour, 2000).

Было бы справедливым сказать, что в настоящее время очень немногие тренеры или спортсмены всё ещё сомневаются в необходимости разминки. Однако необходимы данные об эффективных разминочных моделях и сочетаниях. Здесь, как это обычно бывает в тренировке высококвалифицированных спортсменов, существуют два главных подхода: собрать опыт использования разминочных моделей со всего мира и рассмотреть результаты тщательно выполненных исследований. Второй подход может быть проиллюстрирован данными двух подробных обзоров, результаты которых обобщают результаты большого количества хорошо организованных исследований. Behm и Chaouachi (2011) изучали острые эффекты статических и динамических упражнений на растяжку в сочетании с другими традиционно используемыми в разминках средствами тренировки. Они пришли к выводу, что разминка для повышения работоспособности должна включать аэробные упражнения субмаксимальной интенсивности, динамические упражнения на растяжку с большой амплитудой движений, а в заключительной части — динамические специфические по виду спорта упражнения или задания. Обзор Herman с соавторами (2012) был направлен на рассмотрение эффективной стратегии для предотвращения травм нижних конечностей во время атлетической подготовки. Авторы отметили типичную стратегию разминки, которая включает растяжку, упражнения на силу и равновесие, на специфическую по виду спорта ловкость и упражнения в приземлении. Конечно, такой вариант разминки следует практиковать систематически, ожидая первые результаты не менее чем через три месяца.

В качестве примера успешного применения рационально спланированной разминки и заключительной части тренировки особый интерес представляют выводы долгосрочного исследования, проведённого на спортсменах высокого уровня.

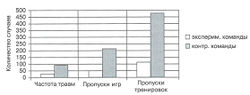

Результаты исследования. Двенадцать футбольных команд национального дивизиона (180 игроков) были разделены на две группы. Первая использовала модифицированную тренировочную программу, в которой вводная и заключительная части тренировок проводились, основываясь на результатах предыдущих исследований. Они включали упражнения с мячом в комбинации с программой на растяжку, а заключительная часть тренировки состояла из бега трусцой и стретчинга (в технике удержания-расслабления). Подготовка контролировалась врачами и физиотерапевтами. Вторая группа состояла из шести команд, которые тренировались традиционно и служили контрольной группой. Результаты шести месяцев тренировок показали весьма существенное превосходство спортсменов, выполнявших модифицированную программу подготовки (Рис. 1). Отмечено сокращение количества травм (в 4 раза) и значительное уменьшение количества пропущенных из-за повреждений опорно-двигательного аппарата тренировок и игр (Ekstrand et al, 1983).

Вышеупомянутое исследование можно считать нетипичным, потому что оно представляет результаты изучения комплексного эффекта выполнения вводной и заключительной частей тренировки, сопровождаемых медицинским контролем. Обычно научный подход подразумевает изучение отдельных эффектов нескольких факторов и анализ того, что они могут дать практике. Например:

- включение упражнений на растяжку в разминку увеличивает диапазон движений нижних конечностей футболистов (Moller et al., 1985);

- активная разминка без растяжки не влияет на гибкость и поэтому является неподходящей (Zakas et al., 2006);

- предшествующее выполнение интенсивного упражнения существенно стимулирует аэробный метаболизм в работающих мышцах во время последующей напряженной работы (Bangsbo et al., 2001).

С другой стороны, опыт передовой спортивной практики остаётся очень ценным источником знания того, как организовать разминку в любом виде спорта.

Разминка как вводная часть каждой тренировки выполняет три общие функции: регулирование метаболических процессов, техническое и координационное врабатывание и подъём уровня психической готовности (табл. 1). Настройка метаболических процессов должна быть специфической по виду спорта.

Однако это не значит, что разминка важна только для спортсменов определённых специализаций, например для бегунов, и не важна для стрелков. На самом деле изменения температуры тела и уровня энергообеспечения абсолютно необходимы для последующей серьёзной работы, даже если характер и содержание этой работы являются специфическими для разных видов спорта. Нужно также упомянуть важную роль регулирования метаболических процессов в предотвращении повреждений опорно-двигательного аппарата. В интервью выдающиеся тренеры из разных видов спорта рассказывают, что, по меньшей мере, половина случаев травмирования опорно-двигательного аппарата спортсменов (поясницы, плеч, коленей, лодыжек и т.д.) частично или полностью вызвана несоответствующей разминкой. С другой стороны, адекватная адаптация соответствующих метаболических систем в значительной степени определяет эффективность выполнения последующих нагрузок в основной части тренировки.

Таблица 1. Главные функции, цели и ожидаемые эффекты выполнения разминки (по deVries, 1986; McArdle, Katch и Katch, 1991; Powers и Howley, 1994)

Приспособление метаболических систем организма для выполнения последующих усилий и предотвращение повреждения неразогретых тканей опорно-двигательного аппарата

Повышение температуры мышц и внутренних органов; снижение вязкости мышц и сопротивления сосудистого русла с ростом температуры; увеличение объёма кислорода, связываемого гемоглобином и миоглобином; увеличение потребления кислорода

Техническое и координационное врабатывание

Активизация центральной и периферической нервной системы и предотвращение травм из-за возможного неудачного выполнения сложнокоординационных упражнений

Более быстрое сокращение и расслабление мышц; увеличение восприимчивости мышц и всех двигательных механизмов управления; повышение устойчивости и экономичности основных биомеханических функций и техники движений

Мобилизация спортсмена или группы спортсменов для осознанной работы; достижение должной мотивации для решения определённых задач

Достижение психической концентрации для выполнения предстоящей нагрузки; совершенствование психического и эмоционального самоконтроля

Техническое и координационное врабатывание является обязательной функцией разминки в любом виде спорта. Её роль в предотвращении травм у спортсменов будет рассмотрена ниже подробно. Третья функция разминки также существенна, она особенно важна в видах спорта и тех тренировочных занятиях, где психические и когнитивные компоненты играют ведущую роль, типа игровых видов и единоборств. Это относится к приобретению новых технических навыков и т.д.

Разминка в любом виде спорта подразделяется на две части: общую и специальную. Они характеризуются соответствующим набором упражнений (табл. 2).

Общая часть разминки обычно начинается с постановки целей на предстоящую тренировку. Это то время, когда должны быть объяснены наиболее существенные детали предстоящих нагрузок и организация тренировочного занятия. Спортсмены высокой квалификации обычно разминаются по-своему, выполняя собственную комбинацию упражнений. Однако иногда требуется акцентирование некоторых деталей общепринятой схемы вводной части тренировки, например пролонгирование общей части в случае низкой температуры окружающей среды (проще говоря, замерзшие спортсмены нуждаются в более долгой разминке, чтобы согреться). Могут включаться дополнительные упражнения в случае наличия предшествовавших травм мышц или суставов, более осторожное выполнение разминочных упражнений для тех групп мышц, которые всё ещё болезненны после предыдущей тренировки и т.д. Признаками наступления желаемого состояния, которое должно быть вызвано выполнением этой части разминки, являются увеличенная ЧСС (до 110-130 уд./мин), лёгкое потоотделение, увеличенные частота дыхания и легочная вентиляция, улучшенное общее состояние организма. Общая часть разминки обычно длится 8-15 мин.

Таблица 2. Общие и специальные части разминки

Циклические упражнения низкой и средней интенсивности (бег, бег трусцой, прыжки и т.д.); калистеника — различные упражнения с полным диапазоном движений для основных мышечных групп и всех суставов (главным образом, без дополнительных отягощений или сопротивления)

Может выполняться индивидуально или в небольших группах; продолжительность приблизительно 8-15 мин (зависит от температуры окружающей среды и индивидуальных требований)

Специфические по виду спорта упражнения, воздействующие, в основном, на преобладающие метаболические системы и технические (и/или технико-тактические) навыки, которые будут задействованы в основной части тренировки

Может выполняться под наблюдением тренера; продолжительность приблизительно 10-20 мин

Начальная часть разминки обычно должна включать несколько упражнений низкой и средней интенсивности, чтобы усилить кровообращение, увеличить температуру тела и облегчить процессы окисления в работающих мышцах. Общепризнано, что согретые мышцы и соединительные ткани легче удлиняются и положительно реагируют на растяжение. Поэтому следующий шаг включает упражнения на растяжку, в которых активная динамическая составляющая (скручивания, круговые движения рук и верхней части туловища и т.д.) предшествует пассивной. Общая часть разминки продолжается силовыми упражнениями с умеренными усилиями, обычно выполняемыми без увеличенных отягощений, хотя могут использоваться и упражнения с сопротивлением партнера.

Специальная часть разминки посвящена специфическим по виду спорта метаболическим и/или техническим особенностям предстоящей тренировки. Специально подобранные упражнения должны активизировать координационные механизмы, необходимые для выполнения технических действий, используемых в основной части тренировки.

Кроме того, эти упражнения должны помочь усилить психическую готовность спортсмена к решению последующих двигательных задач более высокой сложности. Эти упражнения важны для предотвращения неудач при выполнении координационно очень сложных упражнений, то есть они вносят свой вклад в предупреждение травм.

Несмотря на их разнообразие, существуют два возможных альтернативных вариантов разминки, используемых креативными тренерами в различных видах спорта (табл. 3).

Таблица 3. Два альтернативных варианта выполнения специальной части разминки перед началом тренировки

Вариант выполнения специальной части разминки

Полностью стандартизированная программа, включающая привычные упражнения и задания в определённой последовательности

Экономичность выполнения; относительно небольшая продолжительность, простая организация

Типовая предсоревновательная разминка или другая нестандартная, включающая относительно новые или привлекательные элементы

Нарушение монотонности, настройка на выполнение необычной двигательной программы

Наиболее часто используемый вариант — стандартная специальная разминка, состоящая из привычных упражнений и заданий в определённой последовательности. Такая разминка является частью обычной работы, которая не требует никакой дополнительной мотивации, может быть легко организована и обычно длится 8-15 мин. Высококвалифицированные спортсмены обычно имеют собственный вариант стандартной разминки и даже некоторое количество других вариантов, подходящих для разных спортивных дисциплин.

Пример. Тяжелоатлеты выполняют индивидуальную стандартную специальную разминку перед рывком и перед толчком (они разные). Содержание и продолжительность этих вариантов подбираются спортсменом и тренером индивидуально. Гимнасты используют нужный вариант специальной разминки для каждой гимнастической дисциплины (упражнений на кольцах, вольных, прыжков, упражнений на брусьях и т.д.). Разумеется, относительно постоянное содержание и продолжительность этих разминок меняется в зависимости от внешних факторов (температуры, влажности и т.д.) и внутреннего состояния спортсмена (усталости, предшествующей травмы, уровня тревожности и т.д.).

Специфическая специальная разминка, как правило, отражает необычный характер последующей работы. Это может быть специально организованная контрольная тренировка, в которой создается псевдосоревновательная ситуация. То есть выполняется модифицированная предсоревновательная разминка. Особенной ключевой тренировке также может предшествовать специфическая вводная часть, которая должна отразить исключительный характер этого тренировочного занятия. Точно так же перед необычными событиями, подобными местным праздникам, публичным презентациям и т.д., может использоваться специфическая разминка. Следует заметить, что частое использование специфической разминки ведёт к утрате её необычности и уменьшает её стимулирующий эффект.

Основная часть занятия [ править | править код ]

Основную часть тренировки иногда называют нагрузочной фазой, потому что она концентрирует все реальные нагрузки, запланированные для выполнения. То есть здесь от спортсменов можно добиться желаемой острой реакции в результате выполнения должным образом отобранных и правильно выполненных упражнений и заданий. Их реакция может быть охарактеризована объективными показателями деятельности сердечнососудистой системы (ЧСС), состояния метаболизма (лактата крови и т.д.), эмоциональной напряжённости (кожно-гальванической реакции), соревновательной деятельности (скорости, временного результата, темпа движений и т.д.) и субъективными признаками величины усилия и/или утомления (по шкале самооценки восприятия нагрузки и др.). Каждый из этих показателей может отражать общую тенденцию: достижение и поддержание самого высокого их уровня для данной тренировки. Основная часть — самая длинная в тренировочном занятии и обычно длится около 60-90 мин. Конечно, за это время величина нагрузки должна соответствующим образом меняться.

В зависимости от специфики вида спорта основная часть тренировочного занятия может содержать большое количество упражнений (как в лёгкой атлетике, плавании или гимнастике) или только одно задание (типа двусторонней игры в игровых видах спорта). Долгое время выдающиеся тренеры в различных видах спорта стремились составлять планы тренировок, выбирая и подчёркивая самое важное упражнение или задание. Тренеры называли это «значимым упражнением», «главным звеном тренировки», «основным заданием», «основным пунктом программы» и т.д.

Пример. Несколько десятилетий назад великий тренер по лёгкой атлетике Артур Лидьярд предложил несколько недельных программ для спортсменов различных возрастов в различных беговых дисциплинах (Lydiard и Gilmour, 2000). Эти программы содержали только одно упражнение в каждой отдельной тренировке. Очевидно, что тренировочная программа бегунов содержит не только одно упражнение; здесь Лидьярд просто заострил внимание специалистов на самом важном упражнении. Точно так же типичные еженедельные тренировочные отчёты великих бегунов (звёзд своей дисциплины) содержат информацию только об одном упражнении в каждой тренировке, а это означает, что спортсмены предоставляют отчёт только об упражнениях первостепенной важности (Noakes, 1991).

Для блокового планирования тренировочного процесса очень характерен акцент на ключевых упражнениях. В соответствии с принципом концентрации тренировочной нагрузки акцентирование специально подобранного упражнения логично и желательно. В соответствии с принципом минимизации количества качеств-мишеней обычно должно быть акцентировано только одно упражнение или задание. По аналогии с определением ключевой тренировки этот главный значимый элемент тренировки называется ключевым упражнением. В некоторых видах спорта типа игровых или единоборств, где ключевое действие часто представляет собой не упражнение, а специфическое по виду спорта задание (тренировочный матч, тренировочную схватку и т.д.), самая важная рабочая нагрузка — это ключевое задание. Главные характеристики и особенности ключевых упражнений (заданий) представлены в таблице 4.

Таблица 4. Основные характеристики и особенности ключевых упражнений (заданий) в тренировке

Источник