Буддийские медитации — какие они бывают?

Здравствуйте, дорогие читатели – искатели знаний и истины!

Медитация помогает освободиться от стресса, приводит к состоянию покоя и концентрации, позволяет соприкоснуться со своим внутренним центром. В том или ином виде ее используют в ведической культуре, индуизме, йогических практиках и буддизме.

Сегодня мы предлагаем вам поговорить про буддийские медитации. Статья ниже расскажет о том, что такое медитация в буддизме, в чем ее особенности, из каких этапов она состоит. Также вы узнаете, как практикуют монахи и миряне разных буддийских направлений и для чего они это делают.

Что же, давайте начнем!

Особенности медитаций в буддизме

Медитация – неотъемлемая часть духовной жизни буддистов. Она предполагает полный спектр физических и духовных практик. Медитативные практики и соблюдение предписаний Восьмеричного пути в конечном итоге приводят буддистов к тому, к чему они стремятся всю жизнь в этом мире: обрести состояние истинной любви, милосердия, вырваться из круговорота перерождений, пробудиться и достичь нирваны.

Каждое направление буддизма по-разному смотрит на цели медитации. Так, например, согласно ваджраяне, они могут привести человека к пробуждению уже в этом рождениии, согласно махаяне и хинаяне – в следующем. Тхеравада утверждает, что медитации приведут буддиста к титулу архата при условии постоянных практик, а в школе дзен они лежат в основе всего направления.

Медитация в буддизме связана сразу с несколькими понятиями:

- смрити – наблюдение за собой;

- шамадха – умиротворение ума;

- випассана – постоянная осознанность ума;

- дхьяна – концентрация внимания;

- саматхи – сосредоточение;

- прадженя – прозрение на уровне интуиции, подсознания;

- бхавана – непосредственно сама медитация.

Основные техники практики были описаны еще в древнебуддийских текстах. С эволюцией буддийской философии они, естественно, не раз менялись, но и сегодня медитативные практики монахов и мирян в некотором роде похожи на то, как медитировал Будда Шакьямуни.

Медитация не универсальна для всех, она может меняться как в зависимости от определенной школы, так и в зависимости от конкретного человека. Их цель сходится в том, что они призваны трансформировать ум медитирующего таким образом, чтобы он углубился в самопознание и тем самым нашел дорогу к освобождению.

Все практики часто делятся на две составляющие:

- действие – физические и психические упражнения, например, развитие интуиции, отстройка йогических асан;

- созерцание – путешествие вглубь себя, познание природы окружающих вещей и явлений путем средоточенного наблюдения за ними.

К некоторым видам медитации невозможно приступить сразу, не имея какой-то подготовки. Их обычно предваряют обучение, чтение священных писаний, наставления опытного учителя или гуру.

В связи с этим выделяют три стадии бхаваны:

- шрути – обучение: следование инструкциям учителей, изучение священных текстов;

- вичара – размышление над новой информацией, над увиденным и услышанным, применение методов к себе;

- бхавана – непосредственная медитация.

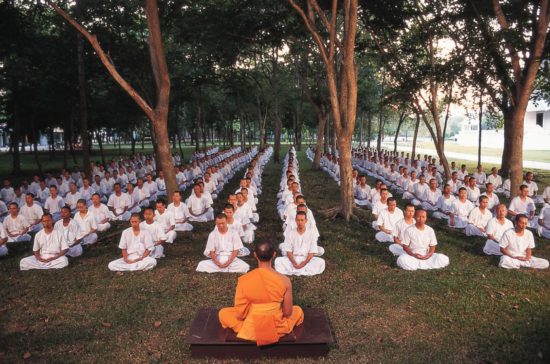

Для начинающих есть особые практики, которые в первую очередь учат ум сосредоточиваться на конкретном объекте или точке. Новички обычно начинают с нескольких минут в день и постепенно увеличивают время. Главное – упорство и постоянство, медитировать рекомендуют каждый день.

- Медитация и происходящие во время нее трансформации ума также содержат несколько этапов:

- Ум сосредотачивается, чтобы понять смысл истины.

- Отсекаются беспокойства и мыслительные процессы.

- Ум избавляется от эмоций: переживаний, радостей, сомнений.

- Наступает невозмутимость, отрешенное от мира состояние.

Практику составляют два вида медитации:

- аналитическая – дает взглянуть на реальность без призмы субъективности, показывает вещи такими, какие они есть;

- стабилизирующая – сосредоточение и удержание внимания на этих вещах.

Чтобы практика прошла успешно, ее стараются проводить постоянно, иногда даже несколько раз в день, и главное – в одно и то же время. Считается, что утренняя медитация – самая продуктивная. О том, какой время выбрать для медитации, мы писали в этой статье.

Лучшему сосредоточению способствует спокойная обстановка, где ничто не мешает, не отвлекает. Удобная поза, которую используют чаще всего – падмасана, то есть поза лотоса, или полулотоса. Нередко созерцание сопровождается ненавязчивой музыкой, которая помогает расслабиться.

Разновидности

Истинная буддийская медитация возникла больше 2,5 тысяч лет назад, когда Будда Шакьямуни сутками сидел под деревом Бодхи, сосредоточив ум, устремив взгляд внутрь себя и созерцая окружающий мир. С тех пор буддийская мысль разделилась на множество школ, и понимание практики в каждой из них разное.

Махаянцы вызывают концентрацию ума на ментальном уровне. Тантра предлагает медитировать на разных божеств, например, на Будду Амитабху, Авалокитешвару и даже Будду Шакьямуни, ассоциируя себя с буддами и многократно произнося мантру конкретного божества.

Утро буддийских монахов начинается с физических упражнений на горном склоне, отстройкой асан и дальнейшими медитациями.

Новичкам, которые хотят приступить к буддийским практикам, но не имеют сильной мотивации, нынешний Далай-лама XIV советует быть немножечко эгоистам – думать о том, что, заботясь о всем сущем на Земле, они сами постигнут счастье.

Буддийские медитативные практики условно делятся на два вида:

- випассана, или по-тибетски лхатонг – направлена на прозрение и развитие мудрости, познание тела и ума;

- саматха (шаматха), или по-тибетски шинэ – направлена на успокоение, делает ум чистым, незамутненным, сосредоточенным.

Палийский канон нередко называет совокупность медитативных практик соединением этих понятий – “саматха-випассана”.

Випассана

Санскритская “випассана” и тибетский “лхатонг” – одно и то же, означает “прозрение”, “ясный взгляд”. Випассана очищает ум и дает осознать непостоянство вещей в мире.

Эта практика одна из самых древних в истории буддизма, появилась в VI столетии до нашей эпохи. Она распространена в первую очрердь в направлении тхеравады.

Випассана прекрасно подходит новичкам, потому что имеет “облегченный вариант”, который учит концентрировать внимание. Для выполнения практики следует сесть, выпрямив спину, на полу в позе лотоса или полулотоса, но можно использовать стул. Затем нужно прикрыть глаза и сосредоточиться на дыхании – это будет первичный объект.

Итак, главная цель наблюдения – дыхание: то, как оно покидает область носа и рта и попадает туда, как двигается живот и грудная клетка. Все, что происходит вокруг: звуки, запахи, предметы, ощущения – это вторичные объекты, и нужно постараться абстрагироваться от них.

Конечно, совсем их не замечать в первое время очень трудно. Поэтому предлагается зафиксировать их в памяти. К примеру, если мы слышим шум машин или писк комара, говорим: “Звук”. Если чувствуем, как затекли ноги или болит спина, отмечаем: “Боль”. Все постороннее – отвлекающий шум, и если не удается его не замечать, следует отметить его и снова сконцентрироваться на дыхании.

Практика випассаны помогает осознать природу мира:

- анника – непостоянство;

- анната – пустотность;

- дукха – привязанность.

Такое осознание поможет обрести свободу и спокойствие.

Осознанность

Напрямую от випассаны произошла практика осознанности, или на санскрите – сати. Она также используется в направлении дзен.

Так же, как в випассане, внимание уделяется одному объекту – обычно это дыхание. Посторонние мысли, чувства, явления не оцениваются и не замечаются вообще. При любом блуждании ума нужно его вернуть на первичный объект.

Практика осознанности охватила многих людей, даже тех, кто не знаком с буддизмом и просто желает поправить собственное психическое и физическое здоровье. Ее преимущество в том, что практиковать можно везде: дома, на работе, на прогулке, в машине, в больнице, в школе.

Саматха и радужный свет

Саматха, или шинэ, распространена во всех главных направлениях: в махаяне, тхераваде и ваджраяне. Здесь тоже особое внимание уделяется дыхательным циклам, вдохам и выдохам, сосредоточению на настоящем. Часто саматху используют во время упражнений нендро, медитации на будд, бодхисаттв и прочтении мантр.

Одна из интереснейших практик шинэ – радужный свет. Для ее выполнения нужно сесть в удобном положении с прямой спиной и скрещенными ногами. Возможен также вариант сидя на стуле – тогда правая нога должна быть спереди или сверху.

Правая рука лежит сверху, большие пальцы ладоней касаются друг друга. Ум успокаивается, концентрируется на дыхании, а на уровне груди, рядом с сердцем, появляется вымышленная полоска радужного света. Он медленно разливается по всему телу, преодолевая все препятствия в виде тревог, переживаний, горестей.

Через какое-то время радужный свет должен наполнить человека полностью, от макушки и затылка до кончиков пальцев рук и ног. Тело словно светится изнутри разноцветным светом.

После того, как свет заполнил изнутри, он начинает выливаться наружу, распространяясь на все сущее, на пространство, на близких, родных и весь мир. Этот свет мы должны дарить, пока этот дар не будет нам казаться естественным.

Позже мы делаем паузу и возвращаем радужный мост только внутрь себя. Теперь свет не имеет границ, центра и цвета.

Затем мы возвращаемся в привычный мир с пожеланиями добра и счастья. Он не знает страданий, лишь только смысл, пользу и всепоглощающую любовь.

Метта

Ее также называют медитацией любящей доброты, а в более современных трактовках – медитацией милосердия. Своими корнями она уходит в Тибет, а сегодня распространилась повсеместно на буддийских землях.

Само название переводится как “добро”, “милосердие”, “сострадание”. Ее рекомендуется практиковать людям, которые сами в себе замечают эгоцентризм, проявление гнева, злости, несправедливость по отношению к другим, а также нарушения сна. Метта-медитация помогает обрести внутреннее спокойствие, взрастить эмпатические чувства, любовь к ближним и всему миру в целом.

Чтобы приступить к ней, нужно сесть в удобном положении, закрыв глаза. В районе чакры сердца нужно мысленно вообразить сгусток энергии, в которой сосредоточилась любовь. Ее нужно направлять поэтапно на:

- себя;

- близких людей, родных, друзей;

- людей, которые вам безразличны;

- неприятных людей, соперников;

- Вселенную, весь мир в целом.

Еще сам Будда Шакьямуни учил, что освободив себя от злости добром, можно остановить недобрую волю и все плохое.

Дзадзен

Японцы, среди которых много адептов школы дзен, понимают его как “медитация в положении сидя”. Действительно, для главного действия в дзен – практики – нужно сесть в падмасане или полупадмасане на полу, выпрямить спину, сомкнуть губы, устремить взгляд перед собой и слегка прикрыть веки. Дзадзен помогает успокоить тело и разум, понять природу Вселенной.

Дзадзен может проходить двумя способами:

Полное сосредоточение на дыхании – не нужно отвлекаться на обстановку вокруг, для этого можно даже отсчитывать дыхательные циклы.

Абстрагироваться от всего – не зацикливать взгляд и мысли ни на каком предмете, просто не думать ни о чем.

Такие практики лишь на первый взгляд кажутся простыми, на деле же они требуют постоянных тренировок: как тела, так и ума.

Заключение

Большое спасибо за внимание, дорогие читатели! Пусть спокойствие, умиротворение и любовь не покидают вас. Присоединяйтесь к нам — подписывайтесь на блог, чтобы получать свежие статьи себе на почту!

Источник

Буддийская медитация

|

| Буддизм |

| Культура |

| История |

| Философия |

| Люди |

| Страны |

| Школы |

| Храмы |

| Понятия |

| Тексты |

| Хронология |

| Проект | Портал |

Буддийская медитация – обобщающее условное название, которым европейские учёные обозначают основные духовные практики, нацеленные на достижение главных целей буддийской культуры: освобождение от сансары, достижение нирваны, обретение состояния архата и Будды, Любви, Сострадания, невозмутимости и других подобных состояний. В буддизме принято считать, что медитация — это триединый комплекс внимания, сосредоточения и интуитивной мудрости. Термин «медитация» недостаточно точен, поскольку носит обобщающий характер: его используют при переводе десятков доктринальных понятий со множества языков, и им обозначают целый ряд духовных практик, относящихся к нескольким стадиям работы с сознанием и достигнутым уровням сложности (дхьяна, самадхи, випассана, шаматха, самапатти и т. д.) [1] .

Базовые техники медитации, описанные в дошедших до нас древних буддийских источниках, получили дальнейшее развитие и были многократно модифицированы в течение веков при передаче от учителей к ученикам.

Буддистская медитация включает в себя множество медитационных техник, нацеленных на развитие внимательности [ru] , концентрации [ru] , умиротворения и прозрения. Буддисты используют медитацию как один из способов достижения просветления и нирваны [2] .

В буддийской психотехнике выделяются два уровня, которые соответствуют общеиндийскому делению на «йогу действия» и «йогу созерцания». Первый уровень включает в себя способы выработки и интенсификации определённых физических и психических способностей, ко второму уровню относятся методы созерцания предметов, психических состояний и процессов, протекающих в организме того, кто практикует физическую йогу. Множество методов буддийской медитации подчинено общей цели – очищению психики и сознания от аффективной окрашенности. При этом ни один метод не носит универсального и общезначимого характера. Выбор метода всегда определяется с учётом типа личности конкретного индивида и преобладающих в его характере аффектов.

Содержание

Отличительные черты буддийской медитации

Основную проблему определения специфики буддийской медитации буддологи видят в том, что буддийская форма медитативной практики, с одной стороны, возникла на основе брахманско-шраманской йоги, а с другой стороны, она занимает центральное место в буддийской сотериологии. Именно буддийская медитация считается в религиоведении тем новым элементом, который Будда Шакьямуни внёс в религиозную жизнь Индии.

Упор на центральной роли медитации в буддийской практике даже дал оппонентам повод для упрёков буддистов в аморализме. В некоторых буддийских источниках утверждается, что архат (буддийский святой) может совершать любые преступления и при этом не оскверняться (то есть не накапливать неблагую карму). Европейские исследователи увидели в таких утверждениях сходство с «белокурой бестией», или сверхчеловеком Ницше, находящимся «по ту сторону добра и зла». Однако подобное понимание носит поверхностный характер, так как архат находится «по ту сторону добра и зла» не из-за собственной аморальности, а, наоборот, потому, что он достиг высшего морального совершенства, при котором все его мысли, слова и поступки становятся благими автоматически, без каких-либо усилий с его стороны. Чрезвычайно важная черта буддийского учения состоит в том, что хотя моральное поведение и не является самоцелью для его последователей, оно всё же представляет собой неотъемлемую и присутствующую на всех этапах религиозного пути составную часть программы спасения [3] .

Буддийский путь спасения представляет собой совокупность моральных норм, психотехники и определённых теоретических представлений. В соответствии с палийской традицией, они обозначаются следующими понятиями: «культура поведения», «культура психики», «культура мудрости». Каждая из данных категорий специфицируется во множестве матрик (терминологических списков, снабжённых числовой индексацией). В европейской буддологической литературе «культура поведения» обычно называется этикой, а «культура психики» и «культура мудрости» часто объединяются в понятии «буддийская медитация». Согласно буддийскому учению, успех медитации возможен только при соблюдении нравственной чистоты медитирующего, поэтому «культура поведения» служит подготовительным этапом медитации. Этому этапу соответствуют следующие звенья восьмеричного пути: правильное действие, правильная речь и правильный образ жизни.

Буддийская добродетель включает в себя четыре уровня этических наставлений:

- Правила поведения для обычных мирян, совпадающие с нормами морального кодекса древнеиндийского общества. Главные из них – пять заповедей (панча шила): «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», «не лги», «не опьяняй себя».

- Правила внешнего поведения для членов буддийской общины.

- Общие методы самотренинга, направленные на достижение членами общины различных уровней спасения.

- Методы самотренинга по программе достижения высшей цели буддийской сотериологии – состояния архата. Четвёртый уровень представляет собой совокупность предыдущих трёх уровней плюс реализацию главных буддийских доктрин: четырёх благородных истин, восьмеричного пути и устранение аффектов.

Первые три уровня имеют много общего с методами тренировки брахманских и шраманских общин. Четвёртый же является полностью буддийским нововведением.

Уникальная буддийская точка зрения на духовный путь состоит в том, что любой человек может достичь Просветления собственными усилиями без опоры на слепую веру [4] .

В буддологической литературе понятие «буддийская медитация» употребляется в двух основных смыслах: широком и узком. В широком смысле данный термин служит синонимом всей совокупности разнообразных методик физического и духовного самосовершенствования, в узком смысле – как обозначение всех методов созерцания (bhavana).

Буддийская медитация в узком смысле (бхавана) включает в себя практику «самообладания» (смрити), практику концентрации (самадхи) и практику мудрости (праджня), иначе называемую випассана. Именно випассана представляет собой главную составляющую буддийской медитации. Випассана – это интенсивное понимание, которое даёт проникновение в глубь вещей. Согласно раннему буддизму, истинная природа вещей – это дхармы (простейшие элементы бытия). В буддийской медитации шаматха и випассана дополняют друг друга, но если шаматха нацелена на очищение сознания от всех его прежних объектов, то випассана обеспечивает перекодировку реальности в терминах буддийского учения, то есть вырабатывает привычку видеть и мыслить дискретно (разлагать реальность на дхармы-элементы).

Для планомерной перестройки психики в раннем буддизме были созданы различные классификации дхарм. Первоначально они представляли собой руководства по медитации и лишь впоследствии, в период развития различных буддийских школ, стали предметом теоретического рассмотрения. По словам Э. Конзе, «теория дхарм – это, по существу, техника медитации» [5] .

Примечания

- ↑Андросов Валерий Павлович Буддизм Нагарджуны: Религиозно-философские трактаты / Редактор Т. М. Швецова. — Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. — С. 735. — 799 с. — 2000 экз. — ISBN 5–02–018115–3

- ↑ For instance, Kamalashila (2003), p. 4, states that Buddhist meditation «includes any method of meditation that has Enlightenment as its ultimate aim.» Likewise, Bodhi (1999) writes: «To arrive at the experiential realization of the truths it is necessary to take up the practice of meditation. At the climax of such contemplation the mental eye . shifts its focus to the unconditioned state, Nibbana. » A similar although in some ways slightly broader definition is provided by Fischer-Schreiber et al. (1991), p. 142: «Meditation – general term for a multitude of religious practices, often quite different in method, but all having the same goal: to bring the consciousness of the practitioner to a state in which he can come to an experience of ‘awakening,’ ‘liberation,’ ‘enlightenment.'» Kamalashila (2003) further allows that some Buddhist meditations are «of a more preparatory nature» (p. 4).

- ↑Лысенко В. Г., Терентьев А. А., Шохин В. К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма / профессор Степанянц М. Т.. — Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. — 383 с. — (История восточной философии). — 4000 экз. — ISBN 5-02-017770-9

- ↑Камалашила (Энтони Маттьюз) Медитация. Буддийский путь покоя и прозрения. — СПб: Уддияна, 2003. — 320 с. — 1500 экз. — ISBN 5-94121-016-7

- ↑ Conze E. Buddhist Thought in India. Michigan 1970, p. 98.

Библиография

- Bodhi, Bhikkhu (1999). The Noble Eightfold Path: The Way to the End of Suffering. Available on-line at http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/waytoend.html.

- Bodhi, Bhikkhu (trans.) (2000). The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of the Samyutta Nikaya. Boston: Wisdom Publications. ISBN 0-86171-331-1.

- Bodhi, Bhikkhu (ed.) (2005). In the Buddha’s Words: An Anthology of Discourses from the Pāli Canon. Boston: Wisdom Publications. ISBN 0-86171-491-1.

- Brach, Tara (ed.) (2003) Radical Acceptance: Embracing Your Life With the Heart of a Buddha. New York, Bantam Publications. ISBN 0-553-38099-0

- Brahm, Ajahn (2006). Mindfulness, Bliss, and Beyond: A Meditator’s Handbook. Somerville, MA: Wisdom Publications. ISBN 0-86171-275-7.

- Buddhaghosa, Bhadantacariya & Bhikkhu Nanamoli (trans.) (1999), The Path of Purification: Visuddhimagga. Seattle: Buddhist Publication Society Pariyatti Editions. ISBN 1-928706-00-2.

- Epstein, Mark (1995). Thoughts Without a Thinker: Psychotherapy from a Buddhist Perspective. BasicBooks. ISBN 0-465-03931-6 (cloth). ISBN 0-465-08585-7 (paper).

- Fischer-Schreiber, Ingrid, Franz-Karl Ehrhard, Michael S. Diener & Michael H. Kohn (trans.) (1991). The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen. Boston: Shambhala. ISBN 0-87773-520-4 (French ed.: Monique Thiollet (trans.) (1989). Dictionnaire de la Sagesse Orientale. Paris: Robert Laffont. ISBN 2-221-05611-6.)

- Gethin, Rupert (1998). The Foundations of Buddhism. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-289223-1.

- Goldstein, Joseph (2003). One Dharma: The Emerging Western Buddhism. NY: HarperCollins Publishers. ISBN 0-06-251701-5.

- Hart, William (1987). The Art of Living: Vipassana Meditation: As Taught by S.N. Goenka. HarperOne. ISBN 0-06-063724-2

- Gunaratana, Henepola (1988). The Jhanas in Theravada Buddhist Meditation (Wheel No. 351/353). Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society. ISBN 955-24-0035-X. Retrieved 2008-07-21 from «Access to Insight» at http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/gunaratana/wheel351.html.

- Kabat-Zinn, Jon (2001). Full Catastrophe Living. NY: Dell Publishing. ISBN 0-385-30312-2.

- Kamalashila (1996, 2003). Meditation: The Buddhist Art of Tranquility and Insight. Birmingham: Windhorse Publications. ISBN 1-899579-05-2. Available on-line at http://kamalashila.co.uk/Meditation_Web/index.htm.

- Kapleau, Phillip (1989). The Three Pillars of Zen: Teaching, Practice and Enlightenment. NY: Anchor Books. ISBN 0-385-26093-8.

- Linehan, Marsha (1993). Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. NY: Guilford Press. ISBN 0-89862-183-6.

- Mipham, Sakyong (2003). Turning the Mind into an Ally. NY: Riverhead Books. ISBN 1-57322-206-2.

- Nyanaponika Thera (1996). The Heart of Buddhist Meditation. York Beach, ME: Samuel Weiser, Inc. ISBN 0-87728-073-8.

- Olendzki, Andrew (trans.) (2005). Sedaka Sutta: The Bamboo Acrobat (Samyutta Nikaya 47.19). Available at http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn47/sn47.019.olen.html.

- Rhys Davids, T.W. & William Stede (eds.) (1921-5). The Pali Text Society’s Pali–English Dictionary. Chipstead: Pali Text Society. A general on-line search engine for the PED is available at http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/pali/.

- Sogyal Rinpoche, The Tibetan Book of Living and Dying, ISBN 0-06-250834-2

- Solé-Leris, Amadeo (1986). Tranquillity & Insight: An Introduction to the Oldest Form of Buddhist Meditation. Boston: Shambhala. ISBN 0-87773-385-6.

- Thanissaro Bhikkhu (1997). One Tool Among Many: The Place of Vipassana in Buddhist Practice. Available on-line at http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/onetool.html.

- Thanissaro Bhikkhu (trans.) (1998a). Culavedalla Sutta: The Shorter Set of Questions-and-Answers (Majjhima Nikaya 44). Retrieved 2007-06-22 from «Access to Insight» at http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.044.than.html.

- Thanissaro Bhikkhu (trans.) (1998b). Sikkha Sutta: Trainings (1) (Anguttara Nikaya 3:38). Retrieved 2007-06-22 from «Access to Insight» at http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an03/an03.088.than.html.

- Thanissaro Bhikkhu (trans.) (1998c). Kimsuka Sutta: The Riddle Tree (Samyutta Nikaya 35.204). Available on-line at http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn35/sn35.204.than.html.

- Thanissaro Bhikkhu (trans.) (1998d). Samadhi Sutta: Concentration (Tranquillity and Insight) (Anguttara Nikaya 4.94). Available on-line at http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an04/an04.094.than.html.

- Thanissaro Bhikkhu (trans.) (1998e). Vijja-bhagiya Sutta: A Share in Clear Knowing (AN 2.30). Available on-line at http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an02/an02.030.than.html.

- Thanissaro Bhikkhu (trans.) (1998f). Yuganaddha Sutta: In Tandem (AN 4.170). Available on-line at http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an04/an04.170.than.html.

- Thanissaro Bhikkhu (trans.) (2006). Maha-Rahulovada Sutta: The Greater Exhortation to Rahula (MN 62). Retrieved 2007-11-07 from «Access to Insight» at http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.062.than.html.

- Vipassana Research Institute (VRI) (n.d.). Bhikkhuvaggo (second chapter of the second volume of the Majjhima Nikaya). Retrieved 2007-11-07 from VRI at http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0202m.mul1.xml.

Ссылки

- Buddhist Meditation

- Self-guided Basic Vajrayana Meditation

- Buddhist Meditation in the Theravada tradition

- Guided Meditations on the Lamrim — The Gradual Path to Enlightenment by Bhikshuni Thubten Chodron (PDF file).

- A guided Buddhist meditation by Thanissaro Bhikkhu

- Buddhanet — Buddhist Meditation E-Books

- Dhammakaya Meditation

- 40 Types of Buddhist Meditation — Who should use which?

- The Essence of Buddhist Meditation — Dhamma quotes & guides in attaining inner peace & release

| Источник |