- Глава 3. Тренировка по стрельбе

- Организация тренировочных занятий по стрельбе в биатлоне Что мешает спортсмену попадать в мишень Что необходимо делать на каждой тренировке

- 3.1. Организация тренировочных занятий по стрельбе в биатлоне

- Что необходимо делать на каждой тренировке

- Кедяров А.П. — «Основы обучения стрельбе в биатлоне» из книги «Обучение стрельбе в биатлоне»

- № 1. Осознанное управление дыханием; № 2. Снимание винтовки из-за спины; № 3. Принятие изготовки (лежа, стоя); № 4. Прицеливание; № 5. Обработка спуска; № 6. Перезарядка оружия.

- Глава 1. Основы обучения стрельбе в биатлоне 1.1. Обучение технике стрельбы с применением «пирамиды мастерства»

Глава 3. Тренировка по стрельбе

Организация тренировочных занятий по стрельбе в биатлоне

Что мешает спортсмену попадать в мишень

Что необходимо делать на каждой тренировке

3.1. Организация тренировочных занятий по стрельбе в биатлоне

Основой успешного проведения занятий является тщательно продуманный план. Целевая направленность тренировочного процесса определяется периодом подготовки. Конечной целью работы спортсмена является успешное выступление на соревнованиях, достижение максимального результата.

Для этого на тренировках совершенствуется не только точность и координация движений, но и морально-волевые качества, обеспечивающие устойчивость нервной системы при воздействии соревновательного стресса, умение мобилизовать и реализовать накопленный при подготовке потенциал. На тренировочных занятиях развивается и совершенствуется умение анализировать свои действия, управлять эмоциями и действиями не только на огневом рубеже, но и в повседневной жизни. Важное значение имеет и умение моделировать свои действия на соревнованиях с учетом предыдущего опыта.

| недорогая шведская стенка для всей семьи кликай тут |

Что мешает спортсмену попадать в мишень

1. Отсутствие четкого плана конкретных действий и знания своего оптимального состояния.

2. Неопределенное представление о технике меткого выстрела.

3. Разобщенность действий и мыслей.

4. Рассредоточенность, слабая устойчивость внимания и потеря самоконтроля.

5. Стрельба при сопутствующих мыслях.

6. Отсутствие умения привести себя в оптимальное психофизическое состояние.

Что необходимо делать на каждой тренировке

1. Иметь твердое намерение выполнить поставленную задачу (решимость добиться необходимого результата);

2. Обдумать в деталях выполнение задания: что нужно для создания оптимального состояния, каково техническое решение предстоящей задачи (сначала – думай, потом – делай);

3. Вести запись оценки выносливости внимания и качества тренируемых действий (на сколько выстрелов хватает внимания, когда начинают одолевать посторонние или сопутствующие мысли, отслеживать признаки утомления и усталости, чтобы вовремя отдохнуть, использовать приемы восстановления);

4. Перед тем, как зарядить оружие, проанализировать, чем занято сознание, и направить внимание на восприятие и качественную оценку выполняемых действий (сосредоточиться на выполнении одного дела).

5. На коллективных тренировках не обращать внимания на «нытье» и «негатив» отдельных стрелков – это может быть целенаправленная акция на нейтрализацию соперника.

Каждая тренировка должна иметь комплексный характер обучения, включая теоретическую часть, разминку, основную часть и заключительную часть. На теоретических занятиях в классе тренер знакомит группу с мерами безопасности в обращении с оружием, правилами соревнований, основами анатомии и физиологии человека, личной и спортивной гигиеной, теорией результативной стрельбы, конструкцией оружия и диоптрического прицела, с опытом выступления на соревнованиях ведущих стрелков, о тактике выступления на соревнованиях и др.

Спортсмен тогда будет заинтересован в освоении теоретических основ, когда он твердо убежден, что полученные знания можно использовать в практической деятельности. Теоретический материал следует преподносить дробно, взаимосвязано с конкретными практическими задачами. Это вызывает интерес биатлониста, обязывает его критически подходить к отработке того или иного технического и тактического приема. На разминке выполняются подготовительные упражнения, развивающие специальные физические и психические качества стрелка, отрабатываются отдельные элементы, связки элементов техники, обработка спуска без выстрела, происходит подготовка нервно-мышечной системы к работе.

Непосредственно перед гонкой производится разминка по мишени или ее имитацией. Продолжительность и интенсивность этого этапа должна подбираться индивидуально.

В основной части решается главная задача тренировки, и все внимание акцентируется на выполнение установок тренера, мобилизации волевых качеств в достижении поставленной цели: целеустремленность в совершенствовании мастерства, управление сопутствующими эмоциями, преодолении чувства утомления и так далее. Содержание основной части тренировки определяется задачами данного периода подготовки.

Отработку тактических и технических вопросов, связанных с наибольшими нервными затратами, надо планировать в начале основной части, пока у спортсмена не появились признаки утомления. Дело в том, что на фоне утомления теряется свежесть восприятия мышечных ощущений, острота реакции на сделанную ошибку, рассеивается внимание.

Объем работы над отдельными выстрелами и объем стрельбы сериями по пяти мишеням должны быть примерно равными в одной тренировке. В конце основной части тренировки предпочтительнее планировать стрельбу сериями для определения эффективности усвоения материала спортсменами.

По окончании тренировки, чтобы снять остаточное нервное напряжение, спортсмены совершают пробежку в спокойном темпе, затем выполняются общеразвивающие упражнения. В заключение делается анализ тренировки: что было положительное и что надо использовать в будущем, какие замечены недостатки, какие задачи надо решить на следующем занятии.

Спортсмен должен знать заранее, ЧТО он будет делать, и КАК он будет это выполнять. Если биатлонист накануне занятий продумал свои действия, образно представив их, можно считать, что он проделал почти половину работы.

По мере тренированности, когда точность и координация движений достаточно высоки, наступает легкость в выполнении меткого выстрела. Очень важно на данном этапе разобраться в собственных ощущениях этого психофизического состояния, понять его и постараться закрепить модель выстрела, воспроизводя его перед каждой серией и удерживая в сознании в течение всей тренировки. Сюда входит комплекс мышечных ощущений удержания винтовки, управления спуском во время прицеливания, особенного вдохновения, когда любое задание кажется выполнимым, а действия точны и легко исполнимы.

Если совершенствовать только двигательную память, можно добиться автоматизма в выполнении техники выстрела, но это качество будет непрочно. Под воздействием соревновательного стресса состояние организма становится другим, и могут действовать и мышцы-антагонисты, что приведет к плохим выстрелам. Поэтому необходимо комплексное восприятие движения с оценкой своего физического и психического состояния.

По мнению Олимпийского чемпиона по стрельбе на круглом стенде Е.А.Петрова, предварительное продумывание действий перед стрельбой должно стать неотъемлемой частью тренировочной работы.

При планировании содержания тренировочного занятия тренеру нужно стараться использовать что-то новое, так как при однообразной длительной работе значительно раньше наступает физическое утомление и снижается уровень внимания. Очень полезно в тренировку включать элементы соревнования. Повышенный уровень психической напряженности, часто встречающиеся новинки значительно повышают активность спортсменов.

Например, для проверки качества техники выстрела можно рекомендовать стрельбу по бумажной мишени до первой «9» или «8», вести стрельбу по бумажной мишени с вырезанной центральной частью, в которой величина отверстия зависит от положения для стрельбы и уровня подготовки биатлонистов. Если на целой части мишени не появилось ни одной пробоины, значит, уровень технической подготовленности достаточно высок, и можно усложнить условия стрельбы и так далее. Хорошие результаты дает и стрельба по бумажной мишени, на которой концентрические круги заклеены белым листом. Такая стрельба настраивает на технически грамотное выполнение выстрела, помогает выработать быстрый и плавный спуск. Это уменьшает возможность появления ошибок в технике и, следовательно, уменьшает количество отрывов. После выстрела спортсмен должен какое-то минимальное время (0,5–1,0 сек.) удерживать мушку в точке прицеливания. Для развития собранности и умения управлять эмоциями используется стрельба с соперником, до первой «9» и так далее.

Необходимость включения таких упражнений вызвана примерами, происходящими на реальных международных соревнованиях. Автор был многократным свидетелем того, как удачно стрелявший спортсмен, увидев появление преследующего его соперника, начинал делать промахи. Специально подготовленный к таким ситуациям спортсмен будет устойчив к появлению конкурента на огневом рубеже, и не будет менять манеру стрельбы.

При одновременной стрельбе с соперником на тренировке у спортсмена возникает волнение, напоминающее соревновательное, учащается пульс, увеличиваются колебания оружия. Следовательно, он должен в таком состоянии уметь управлять своими действиями и вести точную стрельбу, не взирая на волнение. Особенно полезны турнирные стрельбы между мини-командами, где победа зависит от результата каждого биатлониста, тем более, если победителя ожидает приз. При проведении подобных тренировок следует акцентировать внимание на психофизическом состоянии, которое возникает при стартовом волнении, и приемах по преодолению этого волнения. Каждый спортсмен должен иметь в своем арсенале несколько приемов управления своим психофизическим состоянием: кто-то использует элементы самовнушения (аутогенной тренировки), а некоторые «разряжают» внутреннее напряжение при помощи различных движений.

Плотность занятий должна быть достаточно высокой. Для этого тренер может иногда ставить двойной ряд мишеней (склеив мишени таким образом, чтобы на одном бланке они размещались в вертикальной плоскости в два ряда). Такой методический прием можно использовать на тренировках с группой для экономии времени на замену мишеней, когда время занятий ограничено.

Стрельбу по двойной мишени можно проводить и как командный турнир, разбив группу по парам, но так, чтобы силы их были примерно равны. Два биатлониста одновременно ведут стрельбу, а остальные могут тренироваться «вхолостую». Тогда интерес к такой стрельбе будет высок, а тренеру необходимо правильно расставить акцент внимания, с тем, чтобы получить большую отдачу от такой тренировки. Во время тренировок необходимо предусмотреть варианты поломки оружия или прицела, когда в соревнованиях придется стрелять из чужого оружия. Поэтому необходимо включать в план занятий и такую стрельбу. Схема психологической и тактической подготовки состоит из следующих двух этапов: определение спортсменом модели поведения во время стрельбы и самостоятельное планирование всех необходимых действий (подготовка к стрельбе, поведение в ее ходе и т.д.).

Олимпийский чемпион Е.А. Петров пишет: «Широко известно, что наиболее положительный тренировочный эффект достигается при том условии, если тренирующийся прилагает в процессе тренировки определенные усилия. Основным проявлением усилия в стрельбе по мишеням является уровень внимания к каждому выстрелу и ко всему, что с ним связано. Поэтому спортсмен должен хорошо усвоить, что просто стрелять нельзя, – надо постоянно, перед каждой тренировкой, серией и перед каждым выстрелом четко представлять себе, какая задача решается в данный момент, и прикладывать максимум усилий для ее успешного решения. В итоге психологическая сущность грамотного проведения стрелковой подготовки заключается в приобретении спортсменом на базе правильно спланированных активных тренировок уверенности в том, что он способен надежно стрелять практически в любых условиях. Причем основывается эта уверенность на выработанном умении многократно и обязательно самостоятельно выполнять как подготовку к стрельбе, так и все необходимые действия в ее процессе».

Источник: А.П. Кедяров — «Обучение стрельбе в биатлоне»

(книга любезно предоставлена автором ЗМС СССР Кедяровым А.П.)

Источник

Кедяров А.П. — «Основы обучения стрельбе в биатлоне»

из книги «Обучение стрельбе в биатлоне»

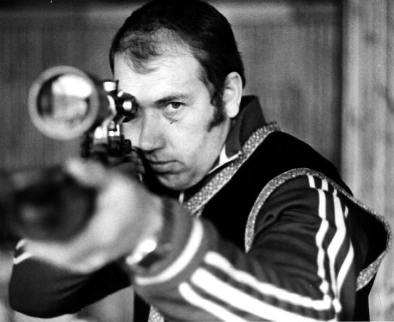

Кедяров Александр Петрович, р. 12 декабря 1947 в с. Янглиен Канашского р-на Чувашской АССР. Один из сильнейших стрелков по мишеням «Бегущий олень» и «Бегущий кабан». Заслуженный мастер спорта. Серебряный призер Олимпийских игр 1976, семикратный чемпион мира 1973—1975, 1979, двукратный серебряный призер чемпионатов мира 1973, 1974, бронзовый призер чемпионата мира 1979, четырехкратный чемпион Европы 1977, 1978, 1980, серебряный призер чемпионата Европы 1977, бронзовый призер чемпионата Европы 1978, семикратный чемпион СССР 1972—1974, 1978, четырехкратный серебряный призер чемпионатов СССР 1972, 1973, 1976, трехкратный бронзовый призер чемпионатов СССР 1975, 1980, шестикратный рекордсмен мира, семикратный рекордсмен Европы, восьмикратный рекордсмен СССР в личном и командном зачетах. Награжден медалью «За трудовую доблесть».

№ 1. Осознанное управление дыханием;

№ 2. Снимание винтовки из-за спины;

№ 3. Принятие изготовки (лежа, стоя);

№ 4. Прицеливание;

№ 5. Обработка спуска;

№ 6. Перезарядка оружия.

Глава 1. Основы обучения стрельбе в биатлоне

1.1. Обучение технике стрельбы с применением «пирамиды мастерства»

Причины возникновения проблем в технике выстрела и вопросах психологии лежат в основе пробелов в методике обучения стрельбе в период начальной подготовки. Впоследствии они не дают возможности спортсменам достичь высоких результатов. Поэтому автор предлагает методику, которая органически соединяет в себе процесс начального обучения компонентам техники до совершенствования целостного движения, завершающегося выстрелом.

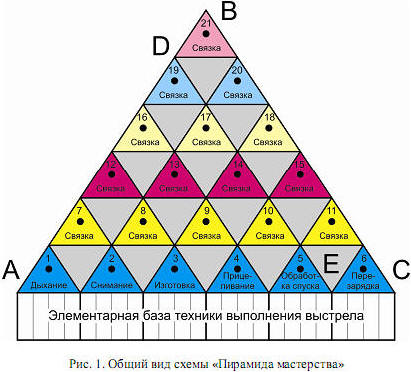

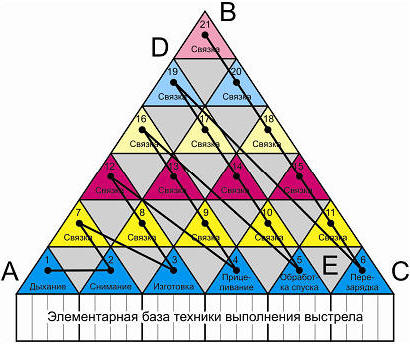

Ее можно представить схематично в виде треугольника, который автор условно назвал «Пирамидой мастерства». Пользуясь ею, спортсмен или тренер наглядно могут видеть, на каком этапе обучения они находятся, и что конкретно им предстоит делать в дальнейшем. Если у спортсмена, освоившего технику выстрела, появляются проблемы в стрельбе, он может легко определить ошибку, используя схему «Пирамиды», и устранить ее причину. Для этого биатлонист должен осознанно проверить и прочувствовать правильность выполнения каждого нижеследующего треугольника. В процессе такой внимательной и вдумчивой работы над техникой выстрела целостное движение в дальнейшем будет выполняться правильно.

В данной схеме техника выстрела разделяется на основные компоненты, связки компонентов, звенья нескольких компонентов и усвоение целостного движения. Они расположены в порядке выполнения целостного действия. Основные компоненты: управление дыханием, снимание винтовки и вскидка (прикладка оружия к плечу), изготовка, прицеливание, обработка спуска и перезарядка оружия, состоят из составляющих элементов. Каждый компонент состоит из элементной базы. Взаиморасположение компонентов и последовательность обучения технике выстрела показана на рис. 1 «Пирамида мастерства». Целостное движение (большой треугольник АВС) разделено на составляющие компоненты (малые треугольники). Треугольники расположены на различных уровнях, причем первый (нижний) ярус (треугольники 1–6) составляют основные компоненты техники выстрела.

Верхний треугольник является вершиной пирамиды и объединяет все расположенные снизу треугольники в целостное движение.

Как же использовать эту схему при изучении выполнения техники выстрела? В треугольнике АВС располагается 21 взаимосвязанный треугольник. Они расставлены в порядке выполнения выстрела и по степени важности на начальной стадии обучения меткому выстрелу.

Рассмотрим назначение каждого из них. (См. рис. 1).

Первый уровень компонентов – компоненты техники выстрела, состоящие из элементов; располагается на базовом уровне.

№ 2. Снимание винтовки из-за спины;

№ 3. Принятие изготовки (лежа, стоя);

№ 4. Прицеливание;

№ 5. Обработка спуска;

№ 6. Перезарядка оружия.

Рассмотрим их задачи подробнее.

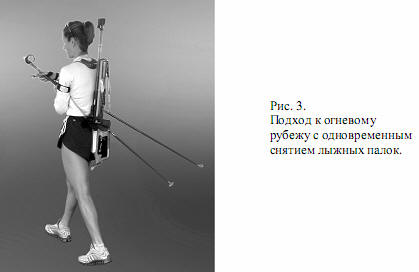

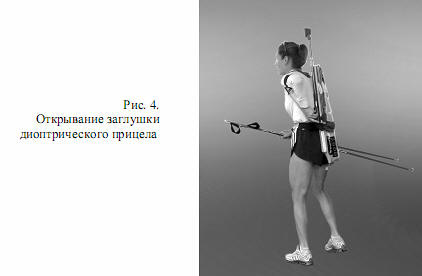

№1. Осознанное управление дыханием и предварительные действия с оружием при подходе к огневому рубежу (открывание намушника и диоптрического прицела, складывание палок).

После прохождения отрезка дистанции и приближении к стрелковому месту биатлонист сбавляет скорость, чтобы уменьшить частоту сердечных сокращений и дыхания. На подходе к стрелковому месту во время манипуляций с оружием спортсмен продолжает снижать частоту дыхательных циклов за счет увеличения глубины вдоха-выдоха.

Тем не менее, после гонки биатлонист на огневом рубеже переходит на поверхностное дыхание перед первым выстрелом и во время перезарядки винтовки. Важность управления дыханием трудно переоценить.

За счет дыхания биатлонист может управлять наведением оружия в цель. При вдохе отдельные мышцы непроизвольно напрягаются, вследствие чего в изготовке происходит рассогласованность мышечных усилий, что может привести к конвульсивному сокращению мышц кисти или плеча во время выстрела и к промаху. Поэтому выстрел рекомендуется делать на выдохе или полувыдохе (кому и как удобно), так как с выдохом мышцы рефлекторно расслабляются, и изготовка становится более стабильной, колебания оружия уменьшаются.

Окончательный выдох перед выстрелом надо делать после грубой наводки оружия в мишень. Действия биатлониста в этот период времени должны быть согласованными, чтобы одним движением подвести мушку в район прицеливания и произвести дожатие спускового крючка.

У отдельных спортсменов наблюдается неэкономичный по времени способ дыхания между выстрелами. Он заключается в следующем: после выстрела биатлонист сначала передергивает затвор винтовки, затем делает неглубокий вдох и выдох. На этот цикл дополнительно затрачивается, минимум 1 секунда. Во время серии из пяти выстрелов он теряет 4 секунды. Простейший арифметический подсчет показывает, что на правильной организации дыхания между выстрелами на четырех огневых рубежах можно сократить общее время пребывания до 20 секунд. В процессе целенаправленных тренировок биатлонист может научиться способу экономичного дыхания между выстрелами, совмещая вдох с открыванием затвора, а выдох – с закрыванием.

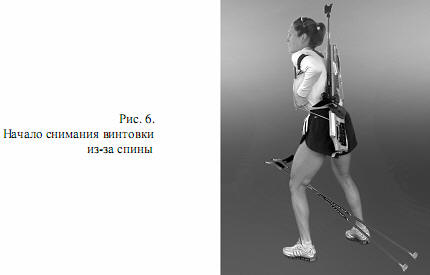

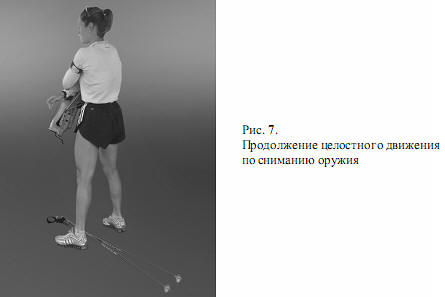

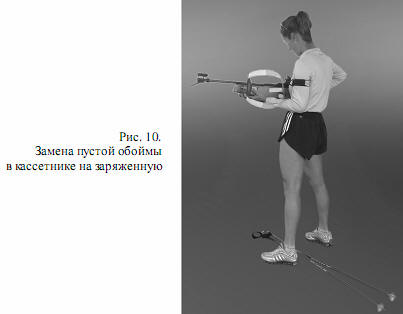

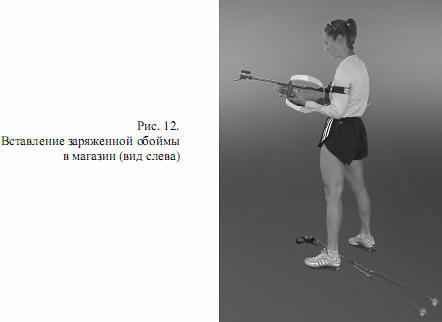

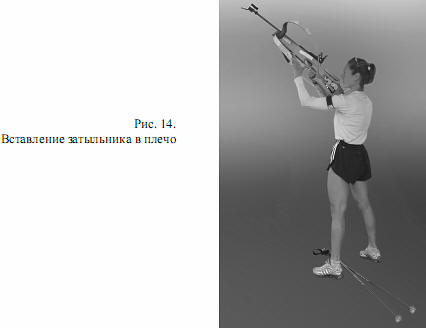

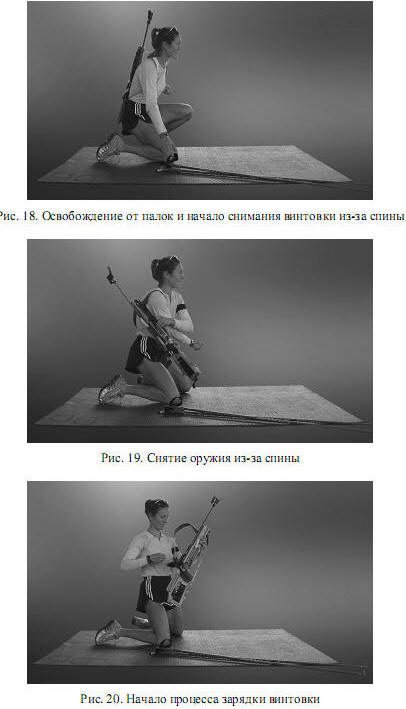

№ 2. Снимание винтовки из-за спины и необходимые действия с оружием, предваряющие изготовку для стрельбы (лежа или стоя). Сюда входят следующие манипуляции с оружием:

• для стрельбы стоя – продолжение действий пункта 1, с опорной постановкой лыж (лыжероллеров) на коврике, относительно мишенной установки;

• достать пустую обойму из магазина и вставить ее в ячейку кассетника, расположенного на цевье или прикладе винтовки (зависит от модели винтовки); изъять заряженную обойму из кассетника и вставить ее в магазин винтовки, с поворотом туловища влево (для правшей);

• правой кистью охватить рукоятку приклада и вставить затыльник в плечо с последующей ориентацией ствола винтовки в сторону первой, для стрельбы, мишени; голова прикладывается к гребню приклада, но глаз не опускается к диоптрическому прицелу;

• прямая кисть левой руки упирается в цевье приклада, а локоть – на ребра грудной клетки и/или на верхний гребень подвздошной кости (это зависит от длины рук спортсмена);

• передернуть затвор и подать патрон в патронник с одновременным дыхательным циклом; затем наклонить голову к прицелу и прижать приклад подушкой большого пальца правой кисти к голове.

Раскадровку этого компонента см. рис. 3–15.

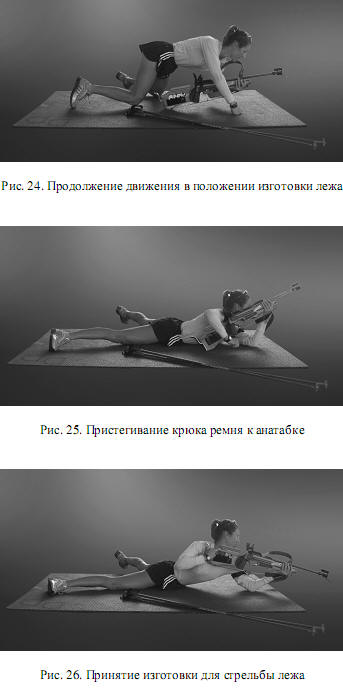

• для стрельбы лежа – продолжая действия пункта 1 биатлонист становится на колени, удерживая винтовку левой рукой за цевье возле антабки; производит замену пустой обоймы на заряженную, как описано выше;

• ложится с упором на левый локоть, правой пристегивая ремень крюком к антабке на левом плече (для правшей) и прикладывая затыльник к плечу;

• затем, одновременно ориентируя ствол оружия в мишень, принимает предварительную изготовку и, передернув затвор, подает патрон в патронник (взаимоположение системы «стрелок-оружие» подробнее описано в разделе «Изготовка для стрельбы лежа»). См. рис. 16–27.

№ 3. Принятие определенной изготовки (лежа, стоя) – исходит из продолжения действий по снятию винтовки из-за спины и приведением туловища в оптимальное положение системы «стрелок-оружие» для прицельной стрельбы (описано в разделах «Изготовка лежа» и «Изготовка стоя»). При отработке взаимоположения системы «стрелок-оружие» в определенной изготовке следует отрабатывать оптимальную согласованность тонуса мышц, удерживающих оружие с минимальными колебаниями.

Поначалу биатлонист может испытывать неудобства в удержании оружия, но по мере тренировок происходит привыкание и согласованность в работе мышц. Улучшения удобства изготовки можно добиться, внося следующие изменения в параметры винтовки:

• изменить положение антабки на цевье винтовки, подобрать длину ремня и приклада,

• отрегулировать угол наклона и высоту затыльника,

• для улучшения баланса подобрать по весу дополнительные грузики и расположить их на стволе или прикладе,

• более точно подогнать положение прицела относительно головы, а также конфигурацию и высоту гребня приклада.

После этого управление оружием будет проходить намного успешнее. Для обучения удержанию оружия в определенной изготовке следует ознакомиться с описанием разделов «Обучение компонентам выстрела, а затем приступать к освоению согласованности мышечных усилий с активным использованием скелета туловища как жесткого каркаса. Предварительно необходимо иметь представление о тонусе каждой группы мышц, участвующих прямо или косвенно в удержании оружия.

После этого начать «сборку» отдельных деталей компонента в целостное действие путем их присоединения к первому элементу. Как правило, в изготовке стоя вначале происходит «выключение» мышц ног за счет их выпрямления в коленных суставах. Затем идет закрепощение голеностопных, коленных и тазобедренных суставов и поясницы. После этого необходимо запомнить тонус групп мышц, действующих в этих группах, чтобы в дальнейшем воспроизвести их согласованное взаимодействие.

По этому принципу идет освоение удержания оружия верхней частью туловища. Оно начинается с хвата рукояти приклада правой кистью. Хват должен быть плотным, чтобы винтовка фиксировалась в плече (плечегрудной впадине) и прижималась гребнем к щеке или скуле, при этом указательный палец мог бы свободно нажимать на спусковой крючок. Далее идет прикладка затыльника к плечу с последующей опорой цевья на прямую кисть левой руки, наклоном головы к прицелу и ее фиксацией на гребне приклада. Усилие правой руки, прижимающей винтовку к плечу, должно быть оптимальным, чтобы не создавать излишнее напряжение мышц в плечевом поясе, иначе может увеличиться амплитуда колебаний оружия, и произойдет закрепощение кисти. В этом случае указательный палец будет запаздывать с нажатием на спусковой крючок, и спортсмен может подсознательно подработать плечом вперед, чтобы выстрел произошел, пока мушка расположена на фоне мишени, а это приведет к промаху.

При отработке данного компонента надо исходить из принципа последовательности и согласованности элементов техники, перехода из динамики в относительно статичное положение системы «стрелок- оружие» с последующим переходом к наведению мушки в мишень.

Стрелки-пулевики по движущимся мишеням для лучшей фиксации винтовки в изготовке, помимо прижимания приклада к плечу, производят небольшое надавливание подушкой большого пальца на выемку рукояти в сторону щеки (скулы). Это связано с тем, что во время стрельбы при быстром движении мишени спортсмен должен вскинуть винтовку точно в цель, зафиксировать оружие в изготовке в кратчайшее время и произвести прицельное наведение мушки в район прицеливания, вращая туловище с оружием в сторону движения мишени, и плавно обработать спуск. Все эти действия выполняются слитно в течение 2,5 секунд, пока мишень находится в окне пробега. Размер «десятки» в диаметре составляет 6 см, расстояние до мишени – 50 м, стрельба ведется стоя без опоры левой руки.

Поэтому биатлонистам есть смысл взять на вооружение некоторые особенности удержания оружия в изготовке у стрелков по «бегущему кабану» и подведения оружия к району прицеливания с одновременной обработкой спуска.

Второй вариант прицеливания для скоростной стрельбы предпочтительнее, так как в процессе тренировок у спортсмена вырабатывается интуитивное определение момента совмещения траектории движения мушки с центром мишени, и он вовремя и плавно выполнит нажатие на спусковой крючок. Этот способ позволяет делать выстрел с первого подхода без дополнительного (длительного) удержания оружия в районе прицеливания и существенно уменьшает время стрельбы на серию. К преимуществу данного способа относится сглаживание колебаний оружия во время целевого управления им в определенном направлении. Для отработки подобного умения вначале необходимо визуальное представление себя в процессе выполнения необходимых действий. Эта визуализация должна быть активной, то есть надо мысленно представлять, как сам выполняешь задуманное действие. «Видеть» себя со стороны, как в зеркальном отражении, менее эффективно, чем мысленное выполнение действия. О прицельных приспособлениях будет рассказано ниже в соответствующем разделе.

№ 5. Обработка спуска – нажатие на спусковой крючок третьей фалангой указательного пальца, часть целостного действия техники выстрела (Рис. 28). При обучении этому компоненту рассматриваются способы нажатия на спусковой крючок, с последующим выбором индивидуального варианта. Обработка спуска рассматривается как часть согласованных действий во время прицельного выстрела. Для лучшего управления пальцем при нажатии на спусковой крючок биатлонист должен овладеть умением чувствовать и контролировать его усилие при каждом выстреле. Поэтому надо научиться распределять внимание во время технических действий, особенно в финальной части производства выстрела. (Подробнее способы нажатия на спусковой крючок рассмотрены ниже в разделе «Обработка спуска»).

№ 6. Перезарядка оружия выполняется путем быстрого перемещения затвора назад-вперед до упора в обоих направлениях: назад, чтобы гильза, перемещаемая затвором из патронника, коснулась отражателя и, отскочив, вылетела наружу; вперед, чтобы затвор зафиксировал патрон в патроннике. Саму перезарядку необходимо отрабатывать для того, чтобы во время передергивания затвора винтовка сохраняла направленность на собственную мишень. Для этого вектор усилия правой руки (для правшей) должен быть направлен вдоль оси канала ствола. Перезарядка отрабатывается путем многократного повторения этого компонента. Трущиеся поверхности затвора и казенной части винтовки необходимо смазать сезонным маслом, чтобы улучшить скольжение.

Ведущие спортсмены перезарядку совмещают с дыхательным циклом. В момент выстрела при отдаче и движении ствола вверх биатлонист делает короткий вдох с одновременной перезарядкой винтовки. При наведении оружия в нужную мишень за счет замедленного выдоха он наводит мушку в район прицеливания. Взаимодействие компонентов «перезарядка-дыхание» необходимо отрабатывать специально, чтобы добиться согласованности и целостности. Здесь важно подобрать глубину дыхательных циклов, чтобы сохранять стабильное удержание оружия в изготовке.

Второй уровень – связки двух компонентов в целостном выполнении. При освоении целостного действия тренер может руководствоваться своим видением обучения.

В первом случае идет более подробное расчленение целостного действия на связки с постепенным усложнением, но этот способ применим только при начальном обучении в спокойном состоянии, чтобы подробнее изучить все нюансы техники выстрела. Второй вариант учитывает функциональное состояние биатлониста как в спокойном состоянии, так и после функциональной нагрузки. Здесь имеется в виду управление дыханием при освоении каждого последующего компонента или связки компонентов. Ниже мы приводим пример освоения расчлененного движения в целостное действие в спокойном состоянии:

Треугольник № 7 – определяет задачу для биатлониста добиться управления дыханием при согласованном выполнении предварительных манипуляций с оружием и палками до принятия изготовки (лежа, стоя): открывание заглушек диоптра и намушника, укладка палок, снимание винтовки из-за спины при подходе к огневому рубежу и других действий, в соответствии с изготовкой. Направленность занятия определяется задачей на тренировку: какой из видов изготовки будет осваивать и совершенствовать биатлонист. От этого будет зависеть порядок и вид действий с оружием.

Треугольник № 8 – продолжение предварительных действий: снятие оружия из-за спины на огневом рубеже с последующими манипуляциями для конечного перехода в положение «изготовка» (лежа или стоя).

Каждому виду изготовки предшествуют определенные и последовательные действия, которые требуют осознанного и согласованного повторения, чтобы выработать твердо заученный автоматизм.

Треугольник № 9 – объединение в единое движение компонентов «изготовка-прицеливание», переход из активных предварительных действий в тонкое управление оружием при наведении мушки в район прицеливания;

Треугольник № 10 – связка, согласующая действия по управлению оружием в процессе прицеливания с нажатием на спусковой крючок (одновременное выполнение компонентов «прицеливание» и «обработка спуска».

Треугольник № 11 – последовательный переход действия от нажатия на спусковой крючок к перезарядке оружия и началу дыхательного цикла «вдох-выдох», сохраняя в изготовке направление ствола на мишень.

Третий уровень – объединение трех компонентов в часть единого движения техники выстрела:

Треугольник № 12 – управление дыханием на фоне снимания оружия и принятия изготовки;

Треугольник № 13 – согласованные действия при снимании винтовки из-за спины, их переход в определенную изготовку, и управление оружием в прицеливании.

Треугольник № 14 – удержание оружия в изготовке и согласованное управление наведением винтовки в район прицеливания с одновременным нажатием на спусковой крючок.

Треугольник № 15 – координация мышечных усилий при управлении наведением винтовки в район прицеливания с нажатием на спусковой крючок, последующая перезарядка оружия.

Четвертый уровень – объединение четырех компонентов техники выстрела в целостное движение:

Треугольник № 16 – управление дыханием на фоне снимания винтовки и принятия изготовки и его задержка на выдохе при прицеливании.

Треугольник № 17 – целостное выполнение выстрела в спокойном состоянии, включающее компоненты: «снятие винтовки из-за спины» с переходом в «изготовку» и «прицельное управление оружием» с согласованным «нажатием на спусковой крючок».

Треугольник № 18 – выполнение выстрела в изготовке с последующей перезарядкой оружия.

Пятый уровень

Треугольник № 19 – целостное выполнение выстрела после функциональной нагрузки по одной мишени.

Треугольник № 20 – целостное выполнение выстрела по мишени (серии выстрелов) в спокойном состоянии.

Шестой уровень – вершина треугольника:

Треугольник № 21 – целостное выполнение выстрела по пяти мишеням в реальных условиях тренировок и соревнований.

Источник: А.П. Кедяров — «Обучение стрельбе в биатлоне»

Пособие для тренеров и спортсменов

(книга любезно предоставлена автором ЗМС СССР Кедяровым А.П.)

Источник